Ключи к русской истории. Доказательства по рассуждению

Нужно, наконец, понять, что пруссы существовали, но в довольно своеобразном виде ― представителей разных племен и народов на территории Пруссии обобщенно называли пруссами. Точно так же, как сегодня мы называем латышей, литовцев и эстонцев прибалтами, а народы Кавказа ― кавказцами. Но ни прибалтийского, ни кавказского языков не существует, как не было и прусского. И народности под названием пруссы никогда не существовало. Доминирующим населением в регионе были словене-борусы39. И язык общения был древнеславянским, на котором плохо, но разговаривало аборигенное население, что и отразила «прусская записка». Это население летописец Нестор назвал очень точно ― прусской чудью40.

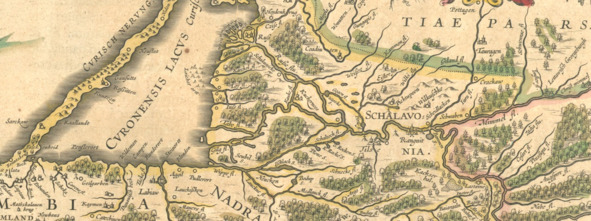

Искаверканное слово Словения превратилось в Скалавонию просто потому, что слово «шкала» было немецкому уху привычней.

Ломоносов видел практически эту же самую картину. В своем историческом труде «Древняя российская история» он пишет:

«Приступая к показанию варягов-россов, кто они и какого народу были, прежде должно утвердить, что они с древними пруссами произошли от одного поколения. Сие, разумеется, не о крыжаках или нынешних бранденбургцах, но о старожилах прусских, которые еще и поныне живут рассеяны по некоторым селам в Пруссии и тем же языком говорят, который употребляют литва, жмудь, курландцы, ибо в городах живущие дворяне и мещане суть приезжие немцы, которые теми землями около тринадцатого столетия завладели по неправедному папскому благословению. Литва, Жмудь и Подляхия исстари звались Русью, и сие имя не должно производить и начинать от времени пришествия Рурикова к новгородцам, ибо оно широко по восточно-южным берегам Варяжского моря простиралось от лет давных…

…Показав единство с пруссами россов и сих перед оными преимущество, должно исследовать поколение, от какого народа обои происходят, о чем наперед мое мнение объявляю, что оба славенского племени и язык их славенский же, токмо чрез смешение с другими немало отдалился от своего корени. Хотя ж сего мнения имею сообщников Претория и Гельмолда, из которых первый почитает прусский и литовский язык за отрасль славенского, другой пруссов прямо славянами называет, однако действительные примеры сходства их языка со славенским дают их и моему мнению большую вероятность. Летский язык, от славенского происшедший, один почти с теми диалектами, которыми ныне говорят в Жмуди, в северной Литве и в некоторых деревнях оставшиеся старые пруссы. Явные свидетельства о сходстве древнего прусского языка найдет, кто, кроме идолов, имена жрецов, волхвов и слова, что в обрядах употреблялись, рассмотрит и грамматическое их происхождение. Прочие помянутого языка отмены извиняются подобием вендского наречия, которое, столько ж от коренного славенского языка по соседству с немцами, как летский по близости с чудским, испортясь, отдалилось. Итак, когда древний язык варягов-россов один с прусским, литовским, курландским или летским, то, конечно, происшествие и начало своё имел от славенского как его отрасль».

Новый исторический пейзаж вырисовывается следующий: некие борусы-брусы, славянского происхождения и их родственники с западного торгового пути прибыли на историческую родину во главе с князем и привели огромное войско с целью сдерживания натиска геополитических конкурентов.

Поэтому снова предлагаю: старую нелогичную версию возникновения древнерусского государства отправить в отставку «в связи с утратой доверия», территорию всей Пруссии признать древнерусскими землями, куда и прибыл с датско-русским войском Рёрик Ютландский, чтобы взять под контроль и упорядочить движение по восточным транзитным путям. Также предлагаю начать восстанавливать логичную и внятную историческую картину Древней Руси на основе ее геополитических интересов. Начнем прямо сейчас… Вернее продолжим. Попробуем локализовать Рюриков Новгород. Для этого соберем как можно больше информации по первоисточникам.

Глава 6. Оправдание надежд

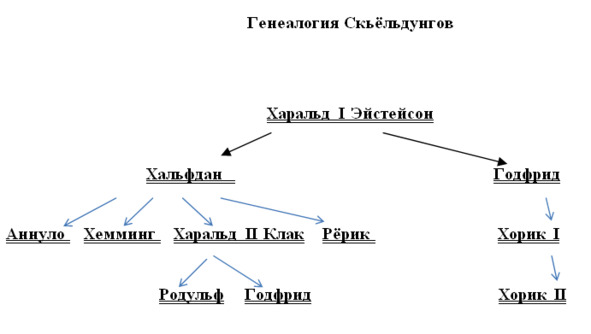

Логика здравого смысла подсказала нам, что если и приглашать кризисного менеджера из-за моря, то желательно с солидным инвестиционным портфелем, высоким международным авторитетом и знанием особенностей местной юриспруденции и традиций. Ведь Рюрика пригласили, чтобы «судил по праву» т.е., переводя на современный язык, был гарантом конституции. Славянские представления о справедливости были весьма жесткими, ведь вендетта практиковалась как раз у венедов-славян. И эти законы чести следовало знать кандидату в славянские князья. Из всех известных в те времена Эйриков, Хрориков, Йориков и Рориков мы подобрали наиболее подходящего кандидата Рёрика Ютландского по его инвестиционно-административному потенциалу. Генеалогия Рёрика такова: сын датского конунга Haitabu41 Хальфдана Харальдсона (767—810) и сводный брат короля данов Харальда II Клака. Несмотря на большое количество детей у Хальфдана, ничего неизвестно о его женах. Разумеется, их тоже было несколько.

В пользу нашего кандидата и его прибытия именно в Пруссию работает и археологическая картина. Вот только небольшая выдержка из археологического отчета с объекта Вискяутен в районе поселка Моховое в Зеленоградском районе Калининградской области:

«Некоторые типы прусских мечей представляют исключительный интерес по своей редкости. Таким является, например, меч, найденный в одном из погребений Вискяутена. Перекрестие и основание меча были украшены вертикальными насечками и изображениями мотивов узлов и плетенок раннекаролингского искусства. Наиболее тесной аналогией, как по ориентации, так и типу, является парадный меч, найденный в камерно-ладейном погребении IX в. в Хедебю. Экземпляр из Вискяутена, несомненно, являлся престижной и дорогой вещью и, скорее всего, принадлежал знатному человеку»42.

Но как Рёрик Ютландский из рода датских Скьёльдунгов мог превратиться в славянского князя? И вот тут без Иоакимовой летописи нам не обойтись. Только представленная Татищевым в «Истории Российской» Иоакимова летопись расставляет все по своим местам. Из этого документа становится известно, что мать Рюрика была славянкой и звали ее Умила.

Следует отметить, что одни научные исторические кадры считают летопись «епископа новгородского» Иоакима, фальсификацией, если не самого Татищева, то тех, от кого он ее получил, другие не сомневаются в ее подлинности. Татищев же пребывал в растерянности ― он не смог найти сам первоисточник, откуда происходила версия святителя Иоакима, и честно об этом написал: «Я намерен был все это в Несторову дополнить, но рассудив, что мне ни на какой манускрипт известный сослаться нельзя, и хотя то верно, что сей архимандрит (Мелхиседек Борщев, родственник Татищева), поскольку мало грамоте умеющим был, сего сам не сочинил, да и сочинить так довольно сложно, ибо требуется для того человек, многих древних книг прочитавший, и в языке греческом искусный…»

Вообще-то, ситуация пикантная, ― если не доверять рассказу Татищева, то и всю его работу придется выводить из научного оборота. Или политику двойных стандартов применим? А давайте Татищева тоже наивным дурачком считать не будем ― ведь подтверждения этим тетрадкам можно найти в других источниках. И дальше мы их увидим. Сам Татищев в примечаниях свою позицию четко обозначает:

«Но поскольку их в порядок внести и дела им вымыслив приписать с честию историка не согласуют, то лучше незнание свое признать, нежели ложью хвалиться».

Так что сам Василий Никитич относился к этим тетрадкам с особой осторожностью, но все же счел необходимым присовокупить их к «Истории Российской». Так давайте же прочтем сей прилюбопытнейший документ и посмотрим на его совместимость с нашей «новой картиной мира».

Начальный текст Иоакимовой летописи представляет из себя упрощенную схему заселения Европы славянами, написанную по тем же принципам, что и библейские истории про Адама или Ноя. Такие же географические привязки и собирательные образы. Так хорошие педагоги упрощают и иногда рифмуют тему для лучшего усвоения. Вспомните школьные схемы и их рифмование ― это отлично усваивается и передается по наследству. Мы видим, ― все, что написано о скифах и славянах, соответствует академической исторической картине. Даже генетики эту картину подтверждают. Смотрим в текст и убеждаемся в полном соответствии. Кое-что я позволю себе прокомментировать.

«О князех руских старобытных Нестор монах не добре сведем бе, что ся деяло у нас славян во Новеграде, а святитель Иоаким, добре сведомыи, написа, еже сынове Афетовы и внуки отделишася, и един от князь, Славен з братом Скифом, имея многие войны на востоце, идоша к западу, многи земли о Черном мори и Дунае себе покориша. И от старшего брата прозвашася славяне, а греки их ово похвально алазони, ово поносно амазони (еже есть жены бес титек) имяновали, яко о сем стихотворец древний Ювелий глаголет.

Славен-князь, оставя во Фракии и Иллирии на вскрай моря и по Дунаеви сына Бастарна, иде к полуносчи и град великий созда, во свое имя Славенск нарече. А Скиф остася у Понта и Меотиса в пустынех обитати, питался от скот и грабительства и прозвася страна та Скифиа Великая».

Тут мы видим описание процесса переселения славян из района Азовского моря на Дунай, вдоль торгового пути до самого истока. Было это незадолго до нашей эры, уже при греческой экспансии Причерноморья.

«По устроении Великого града умре Славен князь, а по нем владаху сынове его и внуки много сот лет. И бе князь Вандал, владая славянами, ходя всюду на север, восток и запад морем и землею, многи земли на вскрай моря повоева и народы себе покоря, возвратися во град Великий.

По сем Вандал послал на запад подвластных своих князей и свойственников Гардорика и Гунигара с великими войски славян, руси и чуди. И сии шедше, многи земли повоевав, не возвратишася. А Вандал разгневався на ня, вся земли их от моря до моря себе покори и сыновом своим вдаде. Он имел три сына: Избора, Владимира и Столпо-свята. Каждому из них построй по единому граду, и в их имяна нарече, и всю землю им разделя, сам пребывал во Велице граде лета многа и в старости глубоце умре, а по себе Избору град Великий и братию его во власть предаст».

Оставив на Дунае, вплоть до Адриатики, часть смешавшихся с другими народами словен, получивших новое имя вендов43, направилась осваивать водные пути в Балтику. Севернее Дуная был основан большой город Велеград. Серией завоевательных походов вандалы-венды44 расширили словенские территории в Европе и вернулись в Велеград. Затем последовала прокладка водного маршрута с Дуная от Гунигара ― Венгрии в Гардарику-Померанию, на южный берег Балтики, где окончательно разместились венды. Далее началось совместное наступление гуннов, вендов и чудских племен на западные территории Европы. Многие остались на завоеванных территориях Западной Европы, а их исконные земли стали перешли под контроль оставшихся вендов. Для контроля территории были заложены три основных крепости ― Изборы, Владимир, и Столпосвят. Стол княжеский находился сначала в Изборе, а затем во Владимире. Та же схема, что и с Рюриком: подчинение всех городов одному ― централизация власти. Все транзитные пути стали подчиняться Владимирскому князю. Это масштабное расширение славянских владений происходит в V в. н. э. Гардорик и Гунигар олицетворяют собой венедско-гуннский союз, т.е. флот славян и аланско-гуннскую кавалерию при завоевании всей Европы, включая Рим и Африканский берег. Мы также знаем, что часть вендов-вандалов не вернулась из Африки, создав там Королевство вандалов, и их территории были поделены оставшимися в Европе славянами. Известный и ныне Велеград ― географический центр Европы ― расположен ровно между Португальским берегом и Уральскими горами. Для Владимира, т.е. вендо-славян, владеющих миром, удобное размещение княжеского стола, да еще и на «янтарном пути».

«Потом измроша Избор и Столпосвят, а Владимир прият власть на всей земли. Он имел жену от варяг Адвинду, вельми прекрасну и мудру, о ней же многое от старых повествуется и в песнех восклицают.

По смерти Владимира и матери ево Адвинды45 княжили сынове его и внуки до Буривоя, иже девятый бе по Владимире, имяна же сих осьми неведомы, ни дел их, разве в песнех древних воспоминают».

Венды стали контролировать земли вдоль водных путей между морями. На этом пространстве стояли три опорных крепости ― Изборск, Владимир, и Столпосвят, на главном пути «из варяг в греки» по Висле, Западному Бугу и Днестру46. Далее следует та же схема, что и с Рюриком: переход городов под единое руководство ― централизация власти. Весь транзитный путь стал подчиняться владимирскому князю. Для усиления своих позиций на Балтике вендские князья сблизились со скандинавами, скрепив отношения брачными союзами.

Что здесь не так? Что противоречит общей исторической картине? Славяне на Балканах есть, Велеград севернее Дуная в наличии, Изборск в Гардарике ищем всем миром, Владимир на Волыни присутствует, не хватает только Столпосвята, но на Днестре уже есть кандидат. Чем же летопись нехороша? Да, во времена академика Миллера, первым «забраковавшего» Иоакимову летопись, об этом еще никто не ведал, но ведь академик Лавуазье в этот же период вообще подписался под вердиктом, что «камни с неба падать не могут, потому что их там нет»! С камнями уже давно разобрались, а важнейший для историков документ никак не легализуют47. Для полноты картины предлагаю не дожидаться формальностей и «подшить его в дело». Заодно «примерим» к нему и различные иноземные первоисточники.

Итак, рассказ о начальной русской истории епископа Иоакима в пересказе Татищева (далее используем адаптированный текст):

«…Буривой, имея тяжкую войну с варягами, неоднократно побеждал их и стал обладать всею Бярмиею до Кумени (совр. р. Кумийоки в Финляндии. ― Авт.). Наконец при оной реке побежден был, всех своих воинов погубил, едва сам спасся, пошел во град Бярмы, что на острове стоял, крепко устроенный, где князи подвластные пребывали, и, там пребывая, умер. Варяги же, тотчас пришедшие, град Великий и прочие захватили и дань тяжелую возложили на славян, русь и чудь».

«Люди же, терпевшие тяготу великую от варяг, послали к Буривою, испросить у него сына Гостомысла, чтобы княжил в Великом граде. И когда Гостомысл принял власть, тотчас варягов, что были, каких избили, каких изгнали, и дань варягам отказался платить, и, пойдя на них, победили, и град во имя старшего сына своего Выбора при море построил, заключил с варягами мир, и стала тишина по всей земле. Сей Гостомысл был муж великой храбрости, такой же мудрости, все соседи его боялись, а его люди любили, разбирательства дел ради и правосудия. Сего ради, все близкие народы чтили его и дары и дани давали, покупая мир от него. Многие же князи от далеких стран приходили морем и землею послушать мудрости, и видеть суд его, и просить совета и учения его, так как тем прославился всюду».

С варягами-викингами русы воевали за торговые пути несколько веков и с переменным успехом ― тут ничего ни отнять, ни прибавить.

«Гостомысл имел четыре сына и три дочери. Сыновья его или на войнах убиты, или в дому умерли, и не осталось ни единого его сына, а дочери выданы были соседним князьям в жены. И была Гостомыслу и людям о сем печаль тяжкая, пошел Гостомысл в Колмогард вопросить богов о наследии и, восшедши на высокое место, принес жертвы многие и вещунов одарил. Вещуны же отвечали ему, что боги обещают дать ему наследие от утробы женщины его. Но Гостомысл не поверил сему, ибо стар был и жены его не рождали, и потому послал в Зимеголы (район совр. Елгавы. ― Авт.) за вещунами вопросить, чтобы те решили, как следует наследовать ему от его потомков. Он же, веры во все это не имея, пребывал в печали. Однако спящему ему пополудни привиделся сон, как из чрева средней дочери его Умилы произрастает дерево великое плодовитое и покрывает весь град Великий, от плодов же его насыщаются люди всей земли. Восстав же от сна, призвал вещунов, да изложил им сон сей. Они же решили: „От сынов ее следует наследовать ему, и земля обогатиться с княжением его“. И все радовались тому, что не будет наследовать сын старшей дочери, ибо негож был. Гостомысл же, предчувствуя конец жизни своей, созвал всех старейшин земли от славян, руси, чуди, веси, меров, кривичей и дряговичей, поведал им сновидение и послал избранных в варяги просить князя».

Обратите внимание на территории, призвавшие Рюрика, ― «…земли от славян, руси, чуди, веси, меров, кривичей и дряговичей…» ― словене с Вислы, русины с З. Буга, Чудь из Прибалтики, Весь и Меря от Финского залива до истоков Волги, Кривичи от Рижского залива до Ржева, Дряговичи со среднего Немана и Припяти ― вот такой «Союз нерушимый», полностью контролировавший трансконтинентальные восточные пути Ев-ропы. Казалось бы, с хазарскими деловыми кругами можно стать равноправными партнерами и мирно сосуществовать…

«И пришел после смерти Гостомысла Рюрик с двумя братья и их сородичами (здесь об их разделении, кончине и пр. согласно с Нестором, только все без лет. ― Прим. Татищева)».

Этой истории тоже имеется подтверждение. В Ксантентских анналах под 844 г. есть такая запись:

«…В том же году король Людовик выступил с войском против вендов. И там погиб один из их королей по имени Гостимусл, остальные же пришли к нему и принесли клятву верности. Когда он ушел, они тотчас нарушили ее. После этого Лотарь, Людовик и Карл собрались в Диденхофене и, после совещания, расстались в мире».

И дальше под 845 г. читаем еще интересней:

«…король Людовик, собрав большое войско, отправился в поход против вендов. Когда язычники узнали об этом, они, со своей стороны, отправили в Саксонию послов и преподнесли ему дары и передали ему заложников и просили о мире. И тот предоставил мир и вернулся в Саксонию. После же этого на разбойников нашла чудовищная смерть, при этом также и вожак нечестивцев, по имени Регинхери, который грабил христиан и святые места, умер, пораженный Господом. Тогда, посоветовавшись, они бросили жребии, которыми их боги должны были указать им средство к спасению, но жребии упали без пользы. Когда же некий пленный христианин посоветовал им бросить жребий перед христианским Богом, они это сделали и их жребий упал удачно. Тогда их король по имени Рёрик вместе со всем народом язычников в течение 40 дней воздерживался от мяса и медового напитка, и смерть отступила, и они отпустили в родные края всех пленных христиан, которых имели».

Не вижу противоречий, если легенду о сновидении Гостомысла «осушить», то получим ту же смену власти. Не совпадают только даты ― в 844 г. убивают короля венедов Гостомысла, а в 845-м у венедов-язычников новый король ― Рёрик! Но не совпадают только с ПВЛ: у Нестора это событие под 862 г., но он ведь и с другими датами ошибался. Поэтому было бы логичным признать, что Рюрик прибыл к словенам пораньше ― в 845 г. Но у него еще были нерешенные вопросы с Людовиком II Немецким. Вероятно, ему удалось их все же как-то решить, поскольку Иоакимова летопись нам сообщает:

«Рюрик по смерти братьев обладал всею землею, не имея ни с кем войны. В четвертое лето княжения его переселился от старого в Новый град великий ко ильменю, прилежа о разбирательстве о земле и управлении, как то делал и дед его. И чтобы всюду разбирательство справедливое и суд не оскудел, посадив по всем градам князей от варяг и славян, сам же проименовался князь великий, что по-гречески архикратор или василевс, а оные князи подручными. По смерти же отца своего правил и варягами, имея дань от них».

Молодец ― что тут скажешь. Человек создал империю вдоль всего южного побережья Балтики и «проименовался» великим. И даже датчан своих пристегнул. Действительно Великий ― империя на две тысячи верст в длину и без войн! Тут надо уметь удачно жениться…

«Имел Рюрик несколько жен, но более всех любил Ефанду, дочерь князя урманского, и когда та родила сына Ингоря, ей обещанный при море град с Ижорою в вено дал» [как дар жениха за невесту. ― Прим. Татищева]».

Вот видите, какие любовь творит чудеса ― полюбил Ефанду урманскую и викинги перестали беспокоить. Отдал им Ижору в вено и все договорились ― наступил мир. А то ведь как до Рюрика было:

«… [И] маху дань Варѧзи изъ заморьӕ на Чюди и на Словѣнех на Мери и на всѣхъ Кривичѣхъ а Козари имаху на Полѧнѣх и на Сѣверѣхи на Вятичѣхъ имаху по бѣлѣи вѣверицѣ ѿ дъıма…»

Но с приглашением новой русской администрации выгодоприобретатели сменились:

«Славяне, живущие по Днепру, называемые поляне и горяне, утесняемы будучи от казар, которые град их Киев и прочие захватив, собирали дани тяжкие и работами изнуряющие, прислали к Рюрику старших мужей просить, чтобы послал к ним сына или иного князя княжить. Он же дал им Оскольда48 и воинов с ним отпустил. Оскольд же, придя, стал править Киевом и, собрав войско, победил сначала казар, потом пошел в ладьях ко Цареграду, но буря разбила на море корабли его. И возвратясь, послал в Цареград ко царю».

Зачем Аскольд пошел ратью на Константинополь? Дело в том, что в Царьграде произошла смена администрации. Императрица Феодора отошла от дел, оставив полноправное владение державой своему сыну Михаилу. Думаю, достаточно только напомнить народное прозвище Михаила III ― пьяница, чтобы провести аналогии с Россией 1990-х и смоделировать ситуацию ― каких только авантюрных решений не исходило из администрации президента РФ. Вероятнее всего, подковерная борьба и дворцовые интриги в стиле Б. А. Березовского49 подло закрыли русам доступ на рынки Константинополя. Это как сегодня газопровод в Европу перекрывать ― все те же мотивы. Отсюда и получим гневную русь, громящую окрестности Царьграда. И, судя по всему, мера подействовала на любителей санкционной политики. Так что Рюрик и его команда оказались для пригласивших их народов весьма эффективными менеджерами. Вот и поляне и горяне доверились профессионалам:

«прислали к Рюрику старших мужей просить, чтобы послал к ним сына или иного князя княжить. Он же дал им Оскольда и воинов с ним отпустил».

Очень важный фрагмент ― просят сына прислать или еще кого для защиты. Конкурс выиграл Аскольд. Вероятно, что он был действительно одним из лучших стратегов в окружении Рюрика. Ведь он даже до Константинополя дошел! И «мир взял»! То есть устранил препятствия в торговых делах. А до того ― с хазарами разобрался! Помните сталинских маршалов? Вообщем, команда профессионалов у Рюрика была закаленной в баталиях. В Типографской летописи имеется указание на прекращение налоговых каникул на Руси:

«Асколдъ же и Диръ седоста въ граде томъ и многи Варяги совокоуписта и начаста владети Полянскою землею. И беста ратни с Древляны и съ Оугличи».

То есть волынский транзит по реке Горынь был также поставлен под великокняжеский контроль. Власть пришла в регионы, и начались регулярные отчисления в бюджет. Полный порядок. А то ведь не было… Так что «из Немец» Рюрик и желанный Ordnung50 привез. В самом Новгороде тоже возникла «несистемная оппозиция» с набором либеральных лозунгов. В Никоновской летописи читаем:

«Того же лета (864) оскорбишася Новгородцы глаголюще, яко быти нам рабом и много зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его. Того же лета уби Рюрик Вадима Храброго и иных многих изби Новгородцев советников его».

Когда первый президент Б. Н. Ельцин предложил регионам России не «быти нам рабом» и набрать себе суверенитета, кто сколько «унесет», наступила «эпоха Вадимов Храбрых»… Печальные последствия этой управленческой ошибки хорошо известны. Рюрик «миндальничать» не стал ― родина была в опасности51.

Теперь, переходя к европейской биографии нашего кандидата, в русской адаптации ― Рёрика Хальфдановича Скьёльдунга, ― давайте немного освежим в памяти европейскую историю. И, наблюдая за порывами исторических персонажей, не забывайте про главный мотиватор ― торгово-экономический интерес госбюджета.

Предводитель франков Карл Великий (ок. 742—814), воодушевленный деловыми торговыми кругами и благословленный римской церковной администрацией завоевал большие пространства и создал трансконтинентальную империю франков52. Огромной головной болью франков были саксы. Этот грозный народ, отказывался подчиниться совместным планам Ватикана и Карла Великого.