Ключи к русской истории. Доказательства по рассуждению

И в первую очередь мы, конечно же, полистаем «Повесть временных лет». До нас дошло несколько списков ПВЛ, но поскольку переписчики летописи часто расходятся в показаниях, надежнее будет за основу взять наиболее ранний список – Лаврентьевский, носящий имя своего автора-переписчика. Он датируется специалистами 1377 г. и ближе всех находится к исследуемым нами событиям. Остальные списки носят признак «оригинальных авторских концепций» в гораздо большей степени, что часто приводит исследователей в тупик. Но кое-что нужное и важное в других списках ПВЛ присутствует, и нам тоже понадобится. Тем, кто плохо помнит содержание этого великого произведения, я предлагаю освежить в памяти тему «откуда есть пошла русская земля»: в приложениях содержится адаптированная версия. Ну а тем, кто знает тему наизусть, я предлагаю сразу перейти к постановке вопроса.

Итак, нас интересует, где, как и когда возникло древнерусское государство, о котором имеются указания в русских летописях? Для того чтобы найти ответы на ставшие извечными вопросы, кем были русы, их князь Рюрик и куда именно он прибыл, сначала необходимо найти ответ на вспомогательные. Почему приглашающей стороне мог понадобиться именно Рюрик, кто, почему и зачем решил его пригласить? И самое главное, поищем ответ на вопрос о причинах и месте возникновения древнерусского государства. Поскольку применяемый метод подразумевает поиск водных транзитных путей, то нам нетрудно поискать знаменитые пути «из варяг в греки» и «из варяг в персы», а также альтернативные им. Начнем с «греческого» направления. ПВЛ сообщает нам следующее:

«…Полѧномъ же жившимъ ѡсобѣ по горамъ симъ. бѣ путь изъ Варѧгъ въ Греки. и изъ Грекъ по Днѣпру. и верхъ Днѣпра волокъ до Ловоти. [и] по Ловоти внити вЪІлмерь ѡзеро великоє из негоже ѡзера потечеть Волховъ и вътечеть в озеро великоє Ново. [и] того ѡзера внидеть оустьє в море Варѧжьскоє…»23.

Смотрите, как интересно написано: был тут путь отсюда туда, а оттуда можно и вверх по Днепру до Ловати, т.е. получается, что путь по Днепру был альтернативным путем «из варяг в греки»! А где мог пролегать основной? Смотрим карту, ищем, как можно попасть из Балтики на Босфор, в Константинополь.

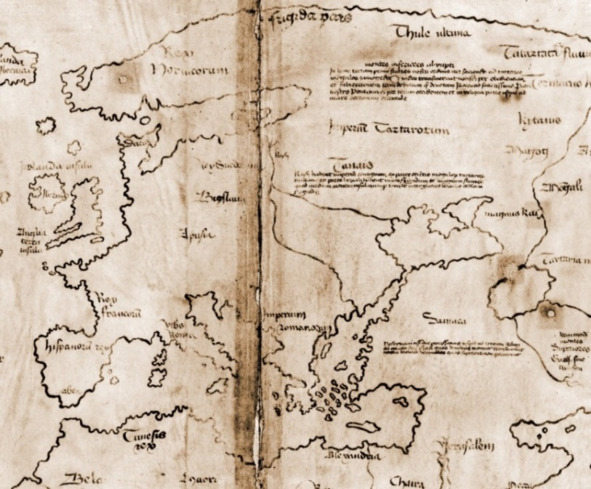

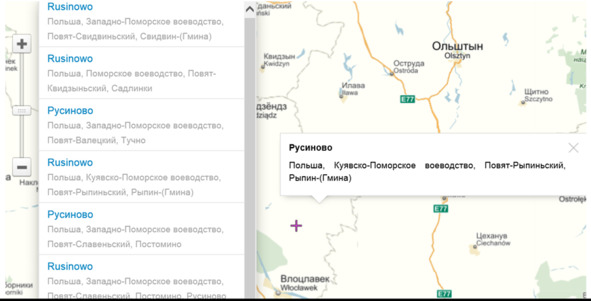

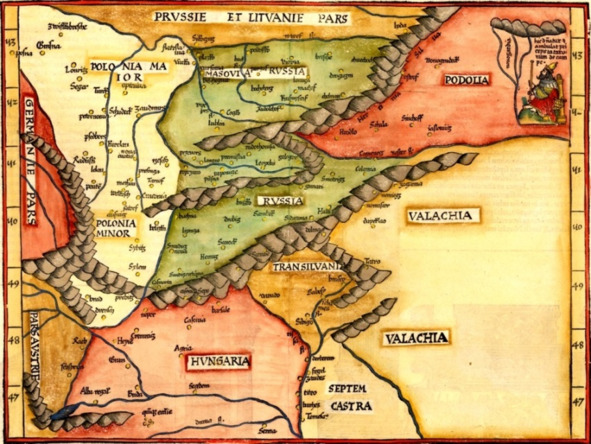

Нашли? У меня получилось по Висле, по Западному Бугу, в окрестностях Львова волоком в притоки Днестра. И знаете, не мне одному этот путь показался наиболее коротким – вдоль всего указанного маршрута до сих пор проживают русины! Есть они на Висле, на Западном Буге и на Днестре. Мне представляется, что это внушительный аргумент в пользу искомого первоначального маршрута «из варяг в греки». Ну а тем, кто любит все перепроверить, предлагаю взглянуть на так называемую карту Винланда. Изучая старую варяжскую карту путей, обратите внимание, что Финский залив долгое время был неактуален.

На Карте Винланда изображены сразу два пути из Балтики на Босфор и оба с ошибками

Восточный путь «из варяг в греки» стал популярным начиная с момента переноса столицы империи ромеев в Константинополь. До этого основной товаропоток был направлен в Рим и по другим рекам, например «янтарный путь» шел через Моравию на Дунай.

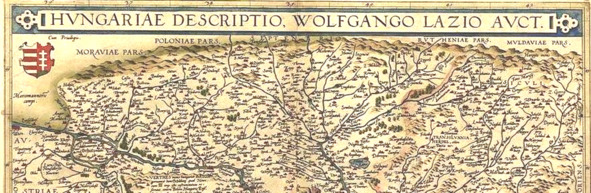

А главный Западный путь пролегал из Варяжского моря по Рейну через Лозанну в Женевское озеро и оттуда в Рону и в Лионский залив. Этот путь был известен и летописцу Нестору:

«…в море Варѧжьскоє и по тому морю ити до Рима».

Рона и Рейн связаны в общую гидросистему много столетий

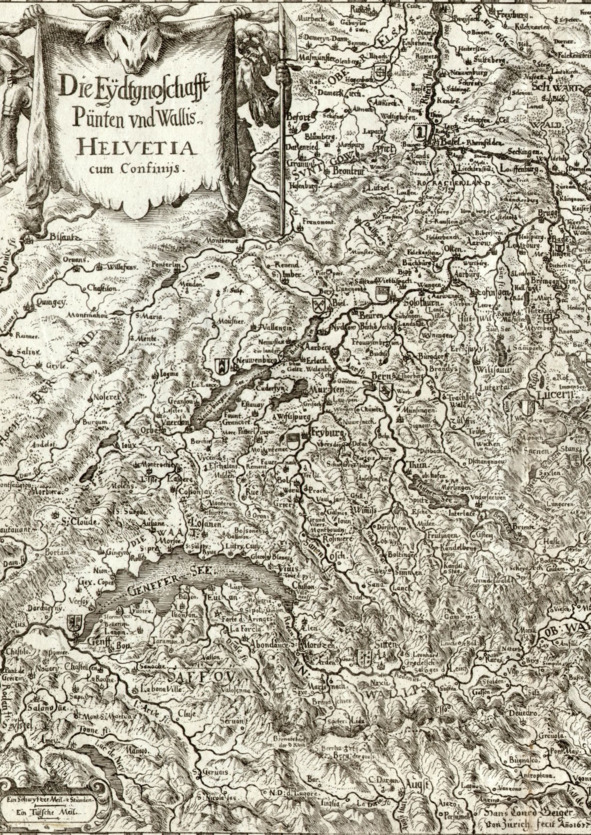

Я называю путь по Рейну и Роне западным в противовес пути «из варяг в греки», который в скандинавских сагах зовется восточным. И русь старалась принимать активное участие в западном торговом пути. На карте внизу мы видим ее следы.

Вот, к примеру «Государство ругов» в V в. на среднем Дунае24 или остров Рюген на Балтике. Были и еще любопытные места вдоль торговых путей, где сохранились следы пребывания ругов, рутенов или русин, но об этом чуть позже. А пока отметим для себя, что основной маршрут «из варяг в греки» пролегал по кратчайшему пути. И, чтобы казна не скудела, необходимо было контролировать весь транзит от моря до моря или, как говаривали в Речи Посполитой, «от можа до можа». То есть вход в Вислу, земли Червонной Руси по З. Бугу и устье Днестра. Или договариваться с теми, кто контролировал эти территории, по-хорошему или отвоевывать. Собственно, государственная территория должна определяться согласно торговым маршрутам и, чтобы очертить границы геополитических интересов Древнерусского государства, давайте изучим все судьбоносные восточные маршруты.

Белгород-Днестровский. Средневековый КПП на пути «из варяг в греки». Судя по размерам, значительно пополнял государственный бюджет

Второй альтернативный путь прошел по Висле, Западному Бугу и по речке Мухавец в Пину, приток Припяти. Сегодня там пролегает Днепро-Бугский канал. Кстати, многие каналы, в том числе и Сталинские, строились по старым волокам. Другой путь, как можно увидеть на карте внизу, пролегал по Неману и через Слуцк вел в Припять.

Западная Двина приводит нас в «Оковский лес», где можно пересесть сразу на два направления – по Днепру «в греки» и по Волге «в персы». Ну и, наконец, самый длинный маршрут – из Финского залива по Неве и Волхову, озеру Ильмень и Ловати до «Оковского леса», как описал летописец, а там уже нам все знакомо.

И вот вопрос: какой бы вы выбрали маршрут, если следуете из Балтики в Константинополь? Правильный ответ: тот, который экономически целесообразней, т.е. короче и безопасней. У пути через Галицию есть еще один положительный аспект – грести нужно ровно полпути, а дальше сплавляться по течению, и это менее затратно экономически. Думаю, что наши предки тоже придерживались подобной логики. А это значит, что устье Вислы должно было входить в зону экономических интересов Древней Руси! И действительно, взгляните, сколько там всего русского…

А чтобы обрисовать зону геополитических интересов Рюриковой Руси предлагаю заглянуть в ПВЛ:

«…рѣша Русь, Чюдь [и] Словѣни и Кривичи. всѧ землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда в неи нѣтъ, да поидѣте кнѧжитъ и володѣти нами. и изъбращасѧ г братьӕ с родъı своими, [и] поӕша по собѣ всю Русь и придоша25…»

Все, кто позвал варягов-русь, живут вдоль альтернативных водных торговых путей! Но, устремившись контролировать все водные пути, варяги-русь никак не могли оставить без внимания главный – проходящий по Висле и Западному Бугу! И эта территория должна, просто обязана, была войти в зону государственных интересов Древней Руси! И там везде до сих пор проживают русины. То есть границы древнерусского государства Рюрика должно вести от устья Вислы, далее вдоль Западного Буга в Галицию и до Днестра! Иначе никакой коммерции не будет и никакого бюджета не собрать. Ну, вспомните про российские газопроводы.

Думаю, что этот главный путь русь контролировала и до призвания Рюрика, но перессорилась между собой. А вот остальные пути, проходящие через Чудь и Кривичей, Рюрику тоже предложили взять в управление. Почему? Потому что сначала их предстояло отвоевать у разных викингов и хазар, ибо не только порядка в оплате транзита не наблюдалось, но и самим пришлось дани тяжкие выплачивать. Земля-то велика и обильна, да вот только отстоять свои интересы могли не все. Приходите варяги, может у вас что получится! Видимо русская система налогообложения была не такой тяжелой. Ничего нового.

И вот еще вопрос: где же должен был осесть приглашенный князь, чтобы эффективно управлять вверенным ему хозяйством? Где должен был заложить новый город? Сам-то он, как вы уже стали догадываться, ни в каких Великих Новгородах быть не должен – там самые задворки транзитной империи. Поэтому и датировки самые ранние на новгородском городище – X в. А Рюрик в IX-м. Кроме того, на территории Новгородской области, как и Киевской, в народном фольклоре никогда не существовало даже отдаленных намеков на историю Рюрика или его братьев. Все это должно натолкнуть нас на мысль, что описанные в ПВЛ события происходили совсем в другом месте, гораздо западнее, – там, где была наибольшая экономическая активность. А именно – на побережье Балтики, в устье Вислы, Немана или Западной Двины. Тогда и фраза «идаша за море къ Варѧгомъ к Русı» наполняется смыслом. Давайте поищем подсказки.

Какие народы позвали на княжение Рюрика? Русь, чудь, словене, кривичи, весь. А поляне не звали… Почему? А в ПВЛ это само собой разумеющееся. Мол, поляне и есть русь. Свои. Зачем им звать? Они его и приняли как родного. Рюрик стал еще и князем полян. И Олег потом полянам в Киеве предъявлял рюрикова наследника Игоря, и все сразу успокоились и подчинились. И вот какие уточнения мы можем найти в ПВЛ:

«…бѣ єдинъ ӕзъıкъ Словѣнескъ. Словѣни же сѣдѧху по Дунаєви ихже прıӕша Оугри и Марава [и] Чеси и Лѧхове и Полѧне ӕже нъıнѣ зовомаӕ Русь…»

И еще:

«…а Словеньскыи ӕзьıкъ и Роукыи: ѡдно єс. ѿ Варѧгъ бо прозвашас Роусью. а первоє бѣша Словене аще и Полѧне звахүсѧ но Словеньскаа рѣч бѣ. Полѧми же прозвани бьıши зане в поли седѧхоу, а ӕзыкСловенскї [имъ] єдин…» (перевод – …а славянский народ и русский един. От варягов ведь прозвались русью, а прежде были славяне; хоть и полянами назывались, но речь была славянской. Полянами же прозваны были потому, что сидели в поле, а язык им был общий – славянский.)

А где обитали поляне? И вот тут все очень интригующе – если читать ПВЛ в адаптированном виде и в оригинале, то мы увидим любопытный фокус. Смотрим.

Оригинал:

«…Словѣни же ѡви пришедше сѣдоша на Вислѣ и прозвашасѧ Лѧхове, а ѿ тѣхъ Лѧховъ прозвашасѧ Полѧне. Лѧхове друзии Лутичи ини Мазовшане ини Поморѧне такоже и ти Словѣне пришедше и сѣдоша по Днѣпру и нарекошасѧ Полѧне26…»

Перевод:

«…славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи – лутичи, иные – мазовшане, иные поморяне. Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами…»

Заметили, как назвались словене, севшие на Висле и Днепре в оригинале летописного списка? О-ди-на-ко-во. А в переводе? Если вам нужно время, чтобы такое переварить, то отложите чтение…

Глава 4. Русскiй мiръ в эпоху раннего средневековья

Итак, мы теперь узнали страшную тайну – хозяйственные и коммерческие интересы словен-полян распространялись от низовьев Вислы до низовьев Днепра! Контролировать такое пространство можно через Днепро-Бугский канал, а значит, его предшественник существовал и приносил доход. И становится логичным, что земли вокруг Киева были названы Куявией именно вислянскими куявами (сегодня это территория Куявско-поморского воеводства). Куявия означает житницу, плодородную землю. И именно такое название Киева на Днепре мы встречаем в арабских средневековых источниках. Кстати, Киев имеет на Висле в районе Хелмно «родственников».

Киево-Крулевско на старинных картах выглядело немного скромнее.

Есть и еще один маленький Киев (Kijów) в польских землях. В гмине Крушина, Повят-Ченстоховский, Силезское воеводство, Польша

И вот теперь, когда мы знаем всю территорию расселения полян, настало время раскрыть еще одну тайну. Давайте я объясню, кем же были загадочные рутены, русины, русы и руги. Усаживайтесь поудобней…

Как ни странно, но ответ довольно прост, а найти его мешал тот самый фокус в переводе ПВЛ. Но как только мы понимаем, где еще жили и живут поляне, то ответ всплывает на поверхность: в польском, а точнее в западнополянском языке сохранилось слово рушение (ruszenie) – оно означает движение. То есть русинами были те, кто совершал рушение – двигался по рекам. Такое же слово мы можем видеть и в восточнополянском языке на Днепре, только звучит оно как рух. Окончание слова фрикативное, отсюда и другое звучание ругов. Что касается рутенов, то тут мы имеем оригинальную латинскую форму слова рутина (франц. routine, букв. проторенный путь, колея). Рутены – это те, кто движется по проторенным путям! Дальше вы еще увидите, что и у других народов существовала традиция называть подобными терминами людей, чья жизнь была связана с торговыми путями.

Свидетельства о русинах в античную эпоху приводит в своей книге историк Сергей Цветков27:

«Наиболее раннее упоминание рутенов содержат „Записки о Галльской войне“ Юлия Цезаря. Согласно его сообщению, рутены жили в кельтском (галльском) окружении, на обращенных к Атлантике склонах Центрального массива, по соседству с лемовиками. Расстояние между городом лемовиков (civitas Limovicum, ныне Лимож, жители которого выделяются своеобразным говором) и городом рутенов (urbs Rutena, современный Родез) не превышало 180 километров. Перед галльским вождем Верцингеторигом рутены обязались выставить против римлян 12 000 воинов, а лемовики – 10 000, из чего видно, что их нельзя причислить к особенно многочисленным народам Галлии. Помимо некоторого численного превосходства, рутены были богаче лемовиков – Страбон сообщает о серебряных копях в их землях. Римляне причисляли эти народы к кельтам, но, вероятно, это было лишь языковое родство – результат ассимиляции. Этническое отличие рутенов и лемовиков от кельтов и германцев косвенно подтверждается их особым вооружением. Цезарь отметил, что оно соответствовало вооружению легкой пехоты римлян и вообще народов Средиземноморья. В отличие от германцев рутены и лемовики сражались короткими, а не длинными мечами, прикрывая тела небольшими круглыми щитами. В другом месте римский полководец, рассказывая об одном из эпизодов Галльской войны, замечает: „…туда пришли стрелки из рутенов, конные из Галлии“, то есть рутены предпочитали сражаться пешими, а не конными, как галлы».

Кстати, это во многом объясняет, почему в средние века значение слова «рус» подзабыли, плюс накрепко связывает испанскую Галисию с карпатской Галицией. Прежнее название Львова – Лемберг. Лемборк есть и в Померании.

Подведем промежуточный итог. Русы или русины, рутены, рухи, руги – это скорее название образа жизни, его уклада, чем национальная или топографическая привязка, и в союзе русин, который функционировал на основе древнеславянского языка28, могли быть представители разных племен, что в те времена было вполне естественным и даже необходимым. От сподвижников требовалось только соблюдение определенного «профсоюзного» устава. Русы, руги, рутены находились в постоянном движении по водным путям всей Европы и активно участвовали в борьбе за контроль этих путей, привлекая в свои ряды представителей местного населения, знающих, куда и как можно попасть по воде. Соответственно варяги-русь являли собой некие вооруженные отряды, что-то типа морских пехотинцев с опорными базами, в задачи которых входила организация безопасного плавания и торговли, как собственной, так и союзников. Посмотрите на карту внизу, где все границы проходят по рекам. Это означало их совместное использование с соседями. А для остальных действовали специальные таможенные тарифы.

Заодно обратите внимание на подтверждение мысли о том, что политические интересы Древней Руси должны стремиться к устьям Вислы и Немана. Тут мы еще явно видим присутствие руси в Мазовии, но уже отодвинутой крестоносцами от выходов в Балтику. Вот тогда только и наступила золотая пора Новгорода Великого. Но давайте пока допишем портрет русин, живших до IX в.

Один очень информированный купец и по совместительству картограф Герард Меркатор вот что записал в своей Космографии:

«…Руги жили частично на островах северного моря, частично на противоположном морском берегу Померании и Ливонии вокруг Венедского залива…»

«…Жители когда-то употребляли славянский или вандальский язык (lingua Slavonica sive Vandalica), который у них был общим с соседними померанскими…»

Хорошей торговли без партнеров быть не может, иначе партнеры превращаются в конкурентов. Поскольку торговое партнерство на Руси всегда приветствовалось, то мы с уверенностью можем утверждать, что в русские ряды входили и представители неславянских народов. В то время одной из гарантий заключенных соглашений практиковался обмен родственниками в качестве заложников. Годами заложники жили при дворе бизнес-партнера, делили княжеское застолье, но не могли вернуться домой по своей воле. А в это время партнеры объединяли свои усилия и дружины в борьбе с конкурентами. Самый известный заложник в торговом сообществе был Марко Поло. И, конечно, бизнес-партнеры для большей надежности роднились.

Или вот византийский император Маврикий (стратег) отметил у славян29:

«Находящихся у них в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в течение неограниченного времени, но, ограничивая (срок рабства) определенным временем, предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп возвратиться восвояси или остаться там (где они находятся) на положении свободных и друзей».

Так что в рушение были вовлечены представители разных племен и народов. А далее мы увидим, что летописец так прямо и написал, что «…Варѧзи и Словѣни и прочи, прозвашасѧ Русью…» Племенной состав ругов-русов мог быть весьма интернациональным, как и сегодня в нашей Матушке-России – все русские. И видимо, неслучайно это единственное в мире прилагательное обозначающее национальность. Так что Оскольды, Диры, Олеги, Игори, Свенельды, Искусеви, Улебы и «прочи, прозвашасѧ Русью», были близкими партнерами балтийских славян по торговому рушению и по совместительству родственниками. Вот смотрите – за последнее столетие русские люди отметились боевыми походами во Франции, в Анголе, Сирии, Корее, Афганистане, на Кубе – и везде остался русский след в топонимике, памятниках, могилах. Так же и в средневековье русские интересы распространялись по многим торговым маршрутам. И там тоже сохранились следы пребывания «ограниченного контингента». Вот небольшой список следов, оставленных русинами, говорящий о широте геополитических интересов:

Рус, Испания, Андалусия, Хаэн

Руссийон-Виляж, Франция, Прованс, приморские Альпы

Русийон, Франция, Пиренеи, Жер, Беррак

Русийон, Франция, Рона-Альпы, Изер, Вальбонне

Русийон, Франция, Аквитания, Жиронда, Римон

Русийон, Франция, Рона-Альпы, Изер, Вьен

Рюс, Франция, Юг-Пиренеи, Жер, Прожан

Рюссе, Франция, Земли Луары, Мен-э-Луара, Аллои

Russe Mattiveien Норвегия, Финнмарк, Вадсё

Рутен, Германия, Нижняя Саксония, Эмсланд, Ланген

Рутен, Баден-Вюртемберг, Швебиш-Халль, Унтермюнхайм, Рютен, Швейцария, Аппенцель Ауссерроден, Фордерланд, Вальценхаузен

Рушинов, Чехия, Край Высочина, Галичкув брод

Русин, Чехия, Моравскосилезский край, Брунталь

Русини, Словения, Мурска Собота, Горньи-Петровци

Русиново, Македония, Восточный регион, Берово

Руши-Чутя, Румыния, Баску, Летя-Веке

Руши, Румыния, Алба, Златна

Руши, Румыния, Васлуй, Пуэшти

Руши, Румыния, Сучава, Форэшти

Руши, Румыния, Хунадоара, Бретя-Ромынэ

Руши, Румыния, Сибиу, Слимник

Русе, Болгария

И все же, откуда и куда именно мог прибыть Рюрик и привести с собой всю русь?

Глава 5. Предложение, подкупающее своей новизной

Что нам удалось выяснить? Русь однозначно была славяноязычной, и об этом многократно повторяет летописец. Но русь имела опорные базы на некой заморской территории, откуда и прибыла в полном составе с приглашенным князем Рюриком. Прибыли именно варяги-русь, т.е. «ограниченный контингент западной группы войск с семьями». Эта формули-ровка подходит для понимания масштабов процесса. Многие еще помнят, как ЗГВ возвращалась из восточной Германии – тут те же проблемы и заботы. И вот вся эта масса людей волнами прибывает на историческую родину, истерзанную геополитическими конкурентами и гражданской войной. Сил защищаться у местного населения уже не осталось, вся элита полегла в битвах с врагами, оставшаяся раскололась. А на юге еще поджимают хазары. И вот Рюрик раздает не столько города, сколько боевые задачи – занять высоту и окопаться. Ну как-то так, не расслабляясь. И хотя летописец указывает, что прогнали варягов и стали сами собой владеть еще до прихода Рюрика, ситуация была напряженно-клановой – шла война элит и никто уступать своих «кормушек» не собирался. Глядя на современную Украину, легко все можно себе представить.

Смоделируем задачу. У вас есть тысячи три-четыре бойцов и вы получили приглашение принять в управление беспокойное хозяйство. Правда и цена вопроса вполне сравнима с сегодняшними газопроводами в Европу. Тут мы видим, что Рюрик был оптимистом – желающих отнять или пощипать это хозяйство было предостаточно, а бойцов с семьями надо беречь и кормить, – хоть земля и богата, но ведь порядка в ней нет! А то, что без денег денег не сделаешь, во времена Рюрика люди хорошо знали и без Карла Маркса30. Как сверстать послевоенный бюджет без доходной части, да еще и войско перевезти на новые квартиры? Ну, представьте – к вам приходит начальник и говорит, что он решил переехать в другой регион и начать все снова, поэтому зовет вас с собой, хотя денег пока нет! И вы радостно – конечно еду! Вот то-то и оно! – строить крепости под градом камней и стрел противника из материалов, сэкономленных целиком! – что домашним-то сказать? Денег нет, но вы держитесь!?

Я вот зачем вас развлекаю: Рюрик должен был не просто так прийти, а со стар-товым капиталом, иначе бы не позвали. Это сегодня людей выбирают за обещания и посулы, а мы восстанавливаем историю на принципе «без дураков». Значит, не простого говоруна искали несколько народов сразу. Инвестор был нужен разрушенным террито-риям. С реальными материальными средствами. На рабском труде-то не очень крепкие строения получаются. Поэтому искать кандидата в Рюрики предлагаю с учетом его инвестиционных возможностей. Другими словами, у Рюрика ко времени приглашения уже имелся стабильный доход. И этот доход мог приносить только контроль торгового пути.

Из всех известных кандидатов в Рюрики, а их немного, к нашему запросу подходит только Рёрик Ютландский из семейства Скьёльдунгов31. Во-первых, его годы жизни удачно совпадают с временем призвания; во-вторых, для приглашающей стороны он находился прямо за морем, на территории современной Дании; в третьих, всю жизнь провел в не-простых битвах; в-четвертых был маркграфом, т.е. имел в Рюстрингии марку – доходное место, а его семейство вообще контролировало Хедебю (Haithabu). И он, как потенциальный наследник Хедебю, очень даже мог приглянуться приглашающей стороне по той же причине, что и голштинец Петр III Росийской империи – его семье принадлежал тот же канал через Шлезвиг, по которому задолго до появления Кильского канала можно было попасть из Балтики в Северное Море, не огибая по морю Ютландию!