По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

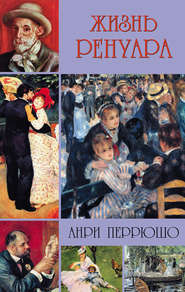

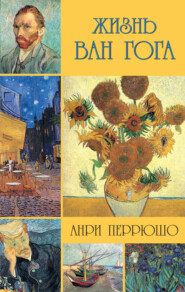

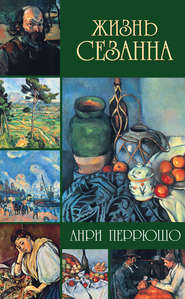

Жизнь Гогена

Автор

Жанр

Серия

Год написания книги

1955

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Гогену в общем нравился этот город, он считал его «живописным», некоторые мотивы уже привлекли его внимание. Он был готов приспособиться к новым условиям существования, сделать над собой усилие, чтобы к ним привыкнуть. Но семья жены отнюдь не ценила его благих намерений.

Сплотившись вокруг Метте, члены семьи Гад и их друзья держались с Гогеном отчужденно, почти враждебно. Они смотрели на него с холодным и вежливым любопытством, к которому примешивались удивление и неприязнь. Для этих людей в жизни существовала только одна ценность – деньги и социальное положение. Поступок Гогена озадачил их, поставил в тупик. Не случайно этот человек, который ведет себя и рассуждает иначе, чем все они, не знает их языка. Они смотрели на Гогена с инстинктивным недоверием, какое люди испытывают к тому, что им чуждо.

Гоген надеялся, что найдет в Дании семью, опору, но обрел лишь свое прежнее одиночество. Он просил убежища, но его не приняли в клан. Его порыв угас, он снова оказался предоставлен самому себе.

«Нечего сказать, приятная страна эта Дания!»

Поль Гоген. Парк Остерволд. Копенгаген.

Окружавшая его среда коробила и раздражала Гогена своей посредственностью. Датчане – отвратительные буржуа, реакционеры и шовинисты, негодовал Гоген. Они отличаются рабской приверженностью к внешним формам и при этом показной добродетелью и ханжеством; у них принята система «пробного обручения», которое «покрывает все грехи», зато внебрачные связи караются тюремным заключением. Вдобавок они начисто лишены вкуса и способны, например, какую-нибудь мебель настоящей художественной работы накрыть «дешевой тряпкой за несколько франков». Картины Рембрандта плесневеют в музеях, куда никто никогда не заглядывает. Датчане предпочитают семейные посещения храмов, «где им читают Библию и где можно одеревенеть». Они создали музей своего соотечественника – скульптора Торвальдсена. Музей этот отвратителен. «Я посмотрел, что там выставлено, хорошенько посмотрел, и у меня голова пошла кругом. Греческая мифология, ставшая скандинавской, а потом, после еще одной стирки, – протестантской. Венеры опускают глазки и стыдливо кутаются во влажное белье. Нимфы танцуют джигу. Да-да, господа, они танцуют джигу – поглядите на их ноги». На взгляд самых смелых датских художников, великие живописцы современности – это де Ниттис и Бастьен Лепаж, которые якобы «завершили дело импрессионистов». Балаган!

И однако, Гоген мужественно принялся за дело. Он заказал себе почтовую бумагу на бланке с надписью:

«Специальная фабрика по производству непромокаемых и водоустойчивых тканей Дилли и Компания Рубе

Представитель

Поль Гоген»

Прилежно изучая датский язык, Гоген одновременно начал вести переговоры с железнодорожными и судоходными компаниями, гражданскими больницами и военными госпиталями, пытаясь продать им брезент и вальтрап.

Когда речь заходила о коммерции и о деньгах, семейство Гад старалось помочь Гогену и поддержать его своими связями. Один из родственников, Херман Таулов, фармацевт из Кристиании, предложил даже войти с Гогеном в долю и выяснить, что можно продать в Норвегии. Гоген поспешил принять предложение Таулова. Он считал, что Херман человек «оборотистый», а с норвежцами, «совсем не похожими на датчан, дела вести легко. Этот народ внимательно следит за всеми новыми изобретениями и готов быть среди первых. А о народах-консерваторах я больше и слышать не хочу».

Норвегия в глазах Гогена обладала одним неоспоримым преимуществом – она находилась далеко от сферы его непосредственной деятельности. А близкая, реальная действительность, как всегда, приносила разочарования. Представитель «Дилли и К

» на каждом шагу сталкивался с трудностями. Во-первых, датские власти потребовали, чтобы он заплатил за патент двести двадцать крон, а у него не было на это денег. У него не было денег даже на карету – концы приходилось делать большие, а зимние дни коротки. Он попросил аванс у «Дилли и К

», но ему отказали. С другой стороны, Рубе не решался посылать ему много образцов. Таможня обложила товары фирмы самой высокой пошлиной, и они стали слишком дороги «для страны, где предпочитают всякую дешевую дрянь», как утверждал Гоген.

И все-таки Гоген пытался уверить служащих Рубе, а заодно и самого себя, что его старания вот-вот увенчаются успехом. Но пока что они ни к чему не приводили. Всюду, куда он приносил образцы, начиналось длительное обсуждение их преимуществ, потом давались уклончивые ответы, перечислялись всевозможные препятствия, а потом – «мы подумаем», и заказы откладывались на неопределенное время. В Норвегии дела обстояли не лучше. Херман Таулов – непонятно, почему он скрыл это от Гогена, – не мог «открыто заниматься другим ремеслом», кроме фармацевтического. Он договорился со своим приятелем, что тот возьмет на себя продажу непромокаемых тканей, но приятель потребовал большие проценты…

Устав от беготни, Гоген возвращался в квартиру на Гаммель Конгевей, 105 и уединялся в своем «художественном убежище», как он его прозвал.

«Больше, чем когда-либо, меня одолевает искусство, и одолевшие меня денежные заботы и деловые хлопоты не могут меня от него отвратить», – признавался он Шуффекенеру в письме от 14 января 1885 года. Краски, продававшиеся в Дании, были отвратительны, да и он редко мог позволить себе их купить. И все-таки он писал. Набросал конькобежцев во Фредериксбергском парке. Написал самого себя на чердаке, слабо освещенном маленьким оконцем, куда жена выдворила его вместе со всеми художественными принадлежностями. Гостиная нужна была ей самой, чтобы давать уроки французского. Время от времени из гостиной до Гогена доносился смех Метте, которая беседовала со своими учениками, элегантными молодыми людьми, будущими дипломатами, жестокий не без нарочитости смех, который оскорблял Гогена. О Метте, любимая женщина, защитница и покровительница мира его фантазии, к чему эти уловки? С болью в душе Гоген продолжал писать.

«Я без гроша, завяз по горло, потому-то я и утешаюсь мечтами». Вечерами, в постели, он размышлял, раздумывал. Позабыты брезенты «Дилли и К

», позабыто семейство Гад и датчане, Гоген погружался в родные ему глубины. Под его тяжелыми полуопущенными веками мелькали линии, плясали краски. Многомесячные тяжелые испытания дали толчок его мысли. У этого человека, жившего мечтами, все сначала совершалось в уме. Он продолжал писать в импрессионистской манере, но в эти часы бессонных раздумий в тревожном озарении ему уже виделась форма грядущей живописи, его собственного будущего искусства.

«Для меня, – писал он Шуффу в том же самом (во многих отношениях пророческом) письме от января 1885 года, – великий художник обязательно являет собой великий ум. Ему свойственны самые тонкие, а следовательно, самые неуловимые чувства и толкования мысли». Искусство будущего должно не столько воплощать внешний образ вещей, сколько придавать форму – «самую простую» – чувству или мысли, которая владеет художником, находить пластический эквивалент его внутреннему миру.

«Взгляните на огромный мир творения природы, и вы увидите, что в нем существуют законы, следуя которым можно воссоздать, стремясь не к внешнему сходству, а к сходству впечатления, все человеческие чувства… Есть линии благородные, лживые и т. д. Прямая создает ощущение вечности, кривая ограничивает творимое… Цвет еще более выразителен, хотя и менее многообразен, чем линия, благодаря своему могучему воздействию на глаз. Есть тона благородные и пошлые, есть спокойные, утешительные гармонии, и такие, которые возбуждают вас своей смелостью…»

Эстетическая теория, начатки которой здесь набрасывал Гоген[59 - Рене Юиг справедливо отмечал, что Делакруа в этом смысле можно считать предтечей Гогена. Он высказывал сходные мысли, некоторые из них были повторены Бодлером. «Человеческой душе, – писал Делакруа, – присущи врожденные чувства, которые никогда не удовлетворятся предметами реального мира, и вот этим-то чувствам воображение художника и поэта и придает форму и жизнь… Определенное впечатление рождается от того или иного сочетания красок, света и тени… Это то, что можно назвать музыкой картины. Такого рода ощущение обращено к самой интимной стороне души…» Гоген, который позднее переписал некоторые из этих фраз Делакруа, заметил: «Я люблю мечтать о том, что было бы, явись Делакруа на свет на тридцать лет позже и предприми он, с его состоянием и в особенности с его талантом, борьбу, на которую решился я. Какое возрождение искусства было бы у нас сегодня!»] и на которой взросло впоследствии несколько поколений художников, была отрицанием импрессионизма, продолжавшего реализм. Поразительное открытие! Почти совсем оторванный от парижской художественной среды, развивая свои мысли в полном одиночестве, в гнетущей атмосфере всеобщего презрения, Гоген порой спрашивал себя, уже не сходит ли он с ума. «И все же, чем больше я размышляю, тем больше верю, что я прав».

А в гостиной раздавался смех Метте… Гоген делал все новые попытки продать непромокаемые ткани «Дилли и К

». Но он не получил ни одного заказа, кроме как от господина Хеегорда, который в середине февраля купил пять рулонов брезента. Эти постоянные неудачи, конечно, не улучшали отношений с семейством Гад.

В особенности женская часть семьи с мстительным наслаждением унижала Гогена. Его теща, упрямая, сухая и властная женщина, непрерывно отпускавшая колкости, и свояченицы, в особенности «гордость семьи» Ингеборг, пользовались любым случаем, чтобы досадить Гогену. Самый глупый из датчан был в их глазах чудом ума по сравнению с этим бездарным французом, который сел на шею семейству Гад. Ингеборг вновь обрела былое влияние на свою старшую сестру Метте. С торжествующим злорадством она упорно раздувала обиду своей сестры, стараясь восстановить ее против этого маклера-неудачника, недостойного супруга, который не способен заработать ни гроша, хотя ему надо кормить жену и пятерых детей.

Гоген отмалчивался. Он ходил с образцами товаров из больницы в лавку шорника, из конторы управления Зеландских железных дорог в контору Арсенала. «Даже детей подучивают говорить: «Папа, давай денежки, а не то, папочка, пеняй на себя!» Наконец в последних числах марта Гоген получил в Арсенале заказ на сто двадцать пять метров брезента. Воспользовавшись этим, он попросил «Дилли и К

», чтобы ему разрешили взять вырученную сумму в счет аванса. Но это не могло спасти положения. За семикомнатную квартиру, в которой поселилась Метте, приходилось платить слишком дорого – четыреста крон за полгода. В апреле Гогены перебрались в более скромную квартиру, на Норрегаде, 51. Метте это дало новый повод злиться на мужа. Муки тщеславия, пережитые ею в Париже и в Руане, не шли ни в какое сравнение с теми, что ей приходилось переживать здесь, где все ее знали, где каждый ее шаг был на виду и люди злословили о ней и о торговце брезентом. Она шпыняла мужа, осыпала упреками, обвиняла в эгоизме и в бесчувственности! О, если бы не дети! Они ее настоящее утешение, подлинная цель жизни. Она больше мать, чем жена, твердила Метте. И, однако, озлобленность против мужа внушала этой матери неприязнь к некоторым из детей – эти чувства в ней поддерживала ее семья. Кловис и Алина – мальчику шесть, а девочке семь с половиной лет – особенно любимы отцом, на которого они похожи, и этого довольно, чтобы семейный клан в отместку охладел к ни в чем не повинным детям. Жестокая, но правдивая деталь. Впоследствии Гогену пришлось даже просить Метте преодолеть себя и поласковей обходиться с Кловисом. «Этот ребенок не должен чувствовать, что ты и твои родные не расположены к нему. У него чуткое сердце – он ничего не скажет, но будет страдать». В другой раз – уже много лет спустя (потому что этот бессердечный отец не переставал тревожиться о детях) – он с горечью напишет об Алине: «Я знаю, что она немного похожа на меня, и по этой причине ты относишься к ней в какой-то мере как к чужой. Она понимает, что ты ее не слишком любишь, и она несчастлива».

17 апреля Гоген отправил письмо управляющим фирмой «Дилли и К

»:

«Вы пишете мне, что создается впечатление, будто я отчаялся. Это не совсем так, но признаюсь, я устал от беготни и встреч, которые много обещают, но сулят заработки только в далеком будущем… Эти господа отнюдь не всегда держатся любезно, а сегодня из-за таможни, чтобы доставить товар в Арсенал, мне пришлось хлопотать и бегать с половины одиннадцатого до трех часов по конторам и в порту. Надо признать, что если я и заработаю у вас деньги, то не даром».

Поль Гоген с сыном Кловисом и дочерью Алиной.

Молчальник начал терять терпение. Его принимали, выслушивали, разглядывали его товар, а потом откладывали заказы на неопределенный срок: «Приходите недель через шесть или месяца через три, может, мы что-нибудь и решим». И Гоген забирал свои образцы и отправлялся обивать другие пороги. Трудности, отказы, отсрочки, ожидание – в итоге он раздражался. «Эти господа отнюдь не всегда держатся любезно». Но и Гоген тоже. Однажды он схватил со стола стакан с водой и швырнул его в лицо клиенту.

И вдруг в эти мрачные копенгагенские дни на горизонте забрезжил просвет. Гоген изредка встречался с датскими художниками. Показывал им свои картины. Один из них, Филипсен, даже попросил на время одну из картин, чтобы изучить ее на досуге. В апреле благодаря этим знакомствам Общество друзей искусства предложило Гогену устроить небольшую выставку его произведений.

Гоген безусловно надеялся, что после стольких огорчений и разочарований выставка его поддержит. Теперь, больше чем когда бы то ни было, только мысли о живописи («Убежден, – писал он в мае Писсарро, – что преувеличения в искусстве не существует. Я даже полагаю, что все спасение в крайности») и редкие минуты, когда он мог писать у себя на чердаке или в городских парках, приносили ему видимость успокоения. Увы, он не подозревал, что его выставка (она открылась в пятницу 1 мая) нанесет ему жестокий удар. И в самом деле, полотна Гогена показались настолько дерзкими, что критика встретила их единодушным молчанием. Общество друзей искусства приняло решение выставку закрыть.

Гоген тяжело пережил это публичное унижение, в котором винил Датскую академию. «Я ведь ни о чем не просил!» Доведенный до отчаяния, он повсюду видел «низкие интриги». И так ли уж он был неправ? В том смятении чувств, в каком он жил, у него не раз, наверное, вырывались не слишком лестные слова по адресу Дании и датчан, которых его родственники вечно ставили ему в пример. «Ненавижу Данию!» Оскорбляемый семьей жены, он задыхался в этом прозаическом мире мещан, довольных собой, убежденных в своих добродетелях и обвинявших его в том, что они считали самым страшным преступлением – на социальной лестнице он оказался среди побежденных. В глазах этого сына солнца, которому климат северной страны был так же противен и как, ее жители (он страдал от ревматических болей в плече), Дания воплощала все то, что он безотчетно ненавидел.

Но конечно, дело было не только в язвительных выпадах человека, которого непрерывно унижали и третировали. Гоген не умел притворяться. Он никогда не делал попыток приспособиться к этой среде с ее жестокой моралью, где все были озабочены соблюдением внешних приличий. Ему даже не приходило в голову приспособиться. Да и захоти он – он бы не мог.

Мало того что его выставка вызвала скандал, люди замечали, что он не ходит в церковь. Оказывается, этот мазила еще и безбожник. Вчера Гогена считали подозрительным, сегодня он стал нежелательным. И это ему откровенно давали понять. Мастера-окантовщики отказывались делать для него рамы. Иначе, мол, «они потеряют клиентов». Графиня Мольтке, оплачивавшая пансион старшего сына Гогена, Эмиля, отныне перестала за него платить «по религиозным соображениям». По этим же причинам некоторые ученики, собиравшиеся брать уроки у Метте, так больше и не появились в квартире представителя фирмы, не имеющего клиентов.

«У меня терпение лопается!» – восклицал Гоген. Бессмысленно было продолжать жить в Дании, в этой враждебной стране, где он не мог ждать ничего кроме постоянных унижений. «Долг! Посмотрел бы я, как другие повели бы себя на моем месте. Я исполнял свой долг до конца и отступил только тогда, когда это стало физически невозможно». В мае он написал Писсарро: «Самое позднее месяца через два, если только я не повешусь, я вернусь в Париж и как-нибудь проживу – стану рабочим или бродягой»[60 - Приводится Ховардом Рострупом.]. Рабочим – хотя бы, например, у скульптора Буйо. Главное, он будет «свободным» и ему не придется терпеть нападки семейки, которая самого кроткого человека способна превратить в «кровожадного зверя».

Но в общем, хотел того Гоген или нет, семейство Гад решило вынудить его уехать. После того как у Эмиля отняли плату за пансион, а Метте лишилась уроков, ее родные окончательно ополчились против бывшего маклера. Ему напрямик объявили, что он «лишний». К тому же он непрерывно совершал бестактности. В начале лета, прогуливаясь по пляжу, где женщины и мужчины купались голые, но каждые в своей стороне и в определенные часы, – «причем полагалось, чтобы путники, идущие по дороге, ничего не видели», – он опять вызвал скандал, заглядевшись на жену пастора с маленькой дочкой. Нет, пора этому ничтожеству убираться восвояси.

Метте сама хотела «разъехаться». Когда Гоген упрочит свое положение, можно будет пересмотреть этот вопрос. «Оглядываясь назад и видя злобные страсти, которые нас разъединили, я должен был бы тебя ненавидеть». Но Гоген не питал к Метте ненависти. Несмотря на все зло, какое она ему причинила, на старые обиды, которые он теперь припоминал, он не хотел ее лишиться.

Сплотившись вокруг Метте, члены семьи Гад и их друзья держались с Гогеном отчужденно, почти враждебно. Они смотрели на него с холодным и вежливым любопытством, к которому примешивались удивление и неприязнь. Для этих людей в жизни существовала только одна ценность – деньги и социальное положение. Поступок Гогена озадачил их, поставил в тупик. Не случайно этот человек, который ведет себя и рассуждает иначе, чем все они, не знает их языка. Они смотрели на Гогена с инстинктивным недоверием, какое люди испытывают к тому, что им чуждо.

Гоген надеялся, что найдет в Дании семью, опору, но обрел лишь свое прежнее одиночество. Он просил убежища, но его не приняли в клан. Его порыв угас, он снова оказался предоставлен самому себе.

«Нечего сказать, приятная страна эта Дания!»

Поль Гоген. Парк Остерволд. Копенгаген.

Окружавшая его среда коробила и раздражала Гогена своей посредственностью. Датчане – отвратительные буржуа, реакционеры и шовинисты, негодовал Гоген. Они отличаются рабской приверженностью к внешним формам и при этом показной добродетелью и ханжеством; у них принята система «пробного обручения», которое «покрывает все грехи», зато внебрачные связи караются тюремным заключением. Вдобавок они начисто лишены вкуса и способны, например, какую-нибудь мебель настоящей художественной работы накрыть «дешевой тряпкой за несколько франков». Картины Рембрандта плесневеют в музеях, куда никто никогда не заглядывает. Датчане предпочитают семейные посещения храмов, «где им читают Библию и где можно одеревенеть». Они создали музей своего соотечественника – скульптора Торвальдсена. Музей этот отвратителен. «Я посмотрел, что там выставлено, хорошенько посмотрел, и у меня голова пошла кругом. Греческая мифология, ставшая скандинавской, а потом, после еще одной стирки, – протестантской. Венеры опускают глазки и стыдливо кутаются во влажное белье. Нимфы танцуют джигу. Да-да, господа, они танцуют джигу – поглядите на их ноги». На взгляд самых смелых датских художников, великие живописцы современности – это де Ниттис и Бастьен Лепаж, которые якобы «завершили дело импрессионистов». Балаган!

И однако, Гоген мужественно принялся за дело. Он заказал себе почтовую бумагу на бланке с надписью:

«Специальная фабрика по производству непромокаемых и водоустойчивых тканей Дилли и Компания Рубе

Представитель

Поль Гоген»

Прилежно изучая датский язык, Гоген одновременно начал вести переговоры с железнодорожными и судоходными компаниями, гражданскими больницами и военными госпиталями, пытаясь продать им брезент и вальтрап.

Когда речь заходила о коммерции и о деньгах, семейство Гад старалось помочь Гогену и поддержать его своими связями. Один из родственников, Херман Таулов, фармацевт из Кристиании, предложил даже войти с Гогеном в долю и выяснить, что можно продать в Норвегии. Гоген поспешил принять предложение Таулова. Он считал, что Херман человек «оборотистый», а с норвежцами, «совсем не похожими на датчан, дела вести легко. Этот народ внимательно следит за всеми новыми изобретениями и готов быть среди первых. А о народах-консерваторах я больше и слышать не хочу».

Норвегия в глазах Гогена обладала одним неоспоримым преимуществом – она находилась далеко от сферы его непосредственной деятельности. А близкая, реальная действительность, как всегда, приносила разочарования. Представитель «Дилли и К

» на каждом шагу сталкивался с трудностями. Во-первых, датские власти потребовали, чтобы он заплатил за патент двести двадцать крон, а у него не было на это денег. У него не было денег даже на карету – концы приходилось делать большие, а зимние дни коротки. Он попросил аванс у «Дилли и К

», но ему отказали. С другой стороны, Рубе не решался посылать ему много образцов. Таможня обложила товары фирмы самой высокой пошлиной, и они стали слишком дороги «для страны, где предпочитают всякую дешевую дрянь», как утверждал Гоген.

И все-таки Гоген пытался уверить служащих Рубе, а заодно и самого себя, что его старания вот-вот увенчаются успехом. Но пока что они ни к чему не приводили. Всюду, куда он приносил образцы, начиналось длительное обсуждение их преимуществ, потом давались уклончивые ответы, перечислялись всевозможные препятствия, а потом – «мы подумаем», и заказы откладывались на неопределенное время. В Норвегии дела обстояли не лучше. Херман Таулов – непонятно, почему он скрыл это от Гогена, – не мог «открыто заниматься другим ремеслом», кроме фармацевтического. Он договорился со своим приятелем, что тот возьмет на себя продажу непромокаемых тканей, но приятель потребовал большие проценты…

Устав от беготни, Гоген возвращался в квартиру на Гаммель Конгевей, 105 и уединялся в своем «художественном убежище», как он его прозвал.

«Больше, чем когда-либо, меня одолевает искусство, и одолевшие меня денежные заботы и деловые хлопоты не могут меня от него отвратить», – признавался он Шуффекенеру в письме от 14 января 1885 года. Краски, продававшиеся в Дании, были отвратительны, да и он редко мог позволить себе их купить. И все-таки он писал. Набросал конькобежцев во Фредериксбергском парке. Написал самого себя на чердаке, слабо освещенном маленьким оконцем, куда жена выдворила его вместе со всеми художественными принадлежностями. Гостиная нужна была ей самой, чтобы давать уроки французского. Время от времени из гостиной до Гогена доносился смех Метте, которая беседовала со своими учениками, элегантными молодыми людьми, будущими дипломатами, жестокий не без нарочитости смех, который оскорблял Гогена. О Метте, любимая женщина, защитница и покровительница мира его фантазии, к чему эти уловки? С болью в душе Гоген продолжал писать.

«Я без гроша, завяз по горло, потому-то я и утешаюсь мечтами». Вечерами, в постели, он размышлял, раздумывал. Позабыты брезенты «Дилли и К

», позабыто семейство Гад и датчане, Гоген погружался в родные ему глубины. Под его тяжелыми полуопущенными веками мелькали линии, плясали краски. Многомесячные тяжелые испытания дали толчок его мысли. У этого человека, жившего мечтами, все сначала совершалось в уме. Он продолжал писать в импрессионистской манере, но в эти часы бессонных раздумий в тревожном озарении ему уже виделась форма грядущей живописи, его собственного будущего искусства.

«Для меня, – писал он Шуффу в том же самом (во многих отношениях пророческом) письме от января 1885 года, – великий художник обязательно являет собой великий ум. Ему свойственны самые тонкие, а следовательно, самые неуловимые чувства и толкования мысли». Искусство будущего должно не столько воплощать внешний образ вещей, сколько придавать форму – «самую простую» – чувству или мысли, которая владеет художником, находить пластический эквивалент его внутреннему миру.

«Взгляните на огромный мир творения природы, и вы увидите, что в нем существуют законы, следуя которым можно воссоздать, стремясь не к внешнему сходству, а к сходству впечатления, все человеческие чувства… Есть линии благородные, лживые и т. д. Прямая создает ощущение вечности, кривая ограничивает творимое… Цвет еще более выразителен, хотя и менее многообразен, чем линия, благодаря своему могучему воздействию на глаз. Есть тона благородные и пошлые, есть спокойные, утешительные гармонии, и такие, которые возбуждают вас своей смелостью…»

Эстетическая теория, начатки которой здесь набрасывал Гоген[59 - Рене Юиг справедливо отмечал, что Делакруа в этом смысле можно считать предтечей Гогена. Он высказывал сходные мысли, некоторые из них были повторены Бодлером. «Человеческой душе, – писал Делакруа, – присущи врожденные чувства, которые никогда не удовлетворятся предметами реального мира, и вот этим-то чувствам воображение художника и поэта и придает форму и жизнь… Определенное впечатление рождается от того или иного сочетания красок, света и тени… Это то, что можно назвать музыкой картины. Такого рода ощущение обращено к самой интимной стороне души…» Гоген, который позднее переписал некоторые из этих фраз Делакруа, заметил: «Я люблю мечтать о том, что было бы, явись Делакруа на свет на тридцать лет позже и предприми он, с его состоянием и в особенности с его талантом, борьбу, на которую решился я. Какое возрождение искусства было бы у нас сегодня!»] и на которой взросло впоследствии несколько поколений художников, была отрицанием импрессионизма, продолжавшего реализм. Поразительное открытие! Почти совсем оторванный от парижской художественной среды, развивая свои мысли в полном одиночестве, в гнетущей атмосфере всеобщего презрения, Гоген порой спрашивал себя, уже не сходит ли он с ума. «И все же, чем больше я размышляю, тем больше верю, что я прав».

А в гостиной раздавался смех Метте… Гоген делал все новые попытки продать непромокаемые ткани «Дилли и К

». Но он не получил ни одного заказа, кроме как от господина Хеегорда, который в середине февраля купил пять рулонов брезента. Эти постоянные неудачи, конечно, не улучшали отношений с семейством Гад.

В особенности женская часть семьи с мстительным наслаждением унижала Гогена. Его теща, упрямая, сухая и властная женщина, непрерывно отпускавшая колкости, и свояченицы, в особенности «гордость семьи» Ингеборг, пользовались любым случаем, чтобы досадить Гогену. Самый глупый из датчан был в их глазах чудом ума по сравнению с этим бездарным французом, который сел на шею семейству Гад. Ингеборг вновь обрела былое влияние на свою старшую сестру Метте. С торжествующим злорадством она упорно раздувала обиду своей сестры, стараясь восстановить ее против этого маклера-неудачника, недостойного супруга, который не способен заработать ни гроша, хотя ему надо кормить жену и пятерых детей.

Гоген отмалчивался. Он ходил с образцами товаров из больницы в лавку шорника, из конторы управления Зеландских железных дорог в контору Арсенала. «Даже детей подучивают говорить: «Папа, давай денежки, а не то, папочка, пеняй на себя!» Наконец в последних числах марта Гоген получил в Арсенале заказ на сто двадцать пять метров брезента. Воспользовавшись этим, он попросил «Дилли и К

», чтобы ему разрешили взять вырученную сумму в счет аванса. Но это не могло спасти положения. За семикомнатную квартиру, в которой поселилась Метте, приходилось платить слишком дорого – четыреста крон за полгода. В апреле Гогены перебрались в более скромную квартиру, на Норрегаде, 51. Метте это дало новый повод злиться на мужа. Муки тщеславия, пережитые ею в Париже и в Руане, не шли ни в какое сравнение с теми, что ей приходилось переживать здесь, где все ее знали, где каждый ее шаг был на виду и люди злословили о ней и о торговце брезентом. Она шпыняла мужа, осыпала упреками, обвиняла в эгоизме и в бесчувственности! О, если бы не дети! Они ее настоящее утешение, подлинная цель жизни. Она больше мать, чем жена, твердила Метте. И, однако, озлобленность против мужа внушала этой матери неприязнь к некоторым из детей – эти чувства в ней поддерживала ее семья. Кловис и Алина – мальчику шесть, а девочке семь с половиной лет – особенно любимы отцом, на которого они похожи, и этого довольно, чтобы семейный клан в отместку охладел к ни в чем не повинным детям. Жестокая, но правдивая деталь. Впоследствии Гогену пришлось даже просить Метте преодолеть себя и поласковей обходиться с Кловисом. «Этот ребенок не должен чувствовать, что ты и твои родные не расположены к нему. У него чуткое сердце – он ничего не скажет, но будет страдать». В другой раз – уже много лет спустя (потому что этот бессердечный отец не переставал тревожиться о детях) – он с горечью напишет об Алине: «Я знаю, что она немного похожа на меня, и по этой причине ты относишься к ней в какой-то мере как к чужой. Она понимает, что ты ее не слишком любишь, и она несчастлива».

17 апреля Гоген отправил письмо управляющим фирмой «Дилли и К

»:

«Вы пишете мне, что создается впечатление, будто я отчаялся. Это не совсем так, но признаюсь, я устал от беготни и встреч, которые много обещают, но сулят заработки только в далеком будущем… Эти господа отнюдь не всегда держатся любезно, а сегодня из-за таможни, чтобы доставить товар в Арсенал, мне пришлось хлопотать и бегать с половины одиннадцатого до трех часов по конторам и в порту. Надо признать, что если я и заработаю у вас деньги, то не даром».

Поль Гоген с сыном Кловисом и дочерью Алиной.

Молчальник начал терять терпение. Его принимали, выслушивали, разглядывали его товар, а потом откладывали заказы на неопределенный срок: «Приходите недель через шесть или месяца через три, может, мы что-нибудь и решим». И Гоген забирал свои образцы и отправлялся обивать другие пороги. Трудности, отказы, отсрочки, ожидание – в итоге он раздражался. «Эти господа отнюдь не всегда держатся любезно». Но и Гоген тоже. Однажды он схватил со стола стакан с водой и швырнул его в лицо клиенту.

И вдруг в эти мрачные копенгагенские дни на горизонте забрезжил просвет. Гоген изредка встречался с датскими художниками. Показывал им свои картины. Один из них, Филипсен, даже попросил на время одну из картин, чтобы изучить ее на досуге. В апреле благодаря этим знакомствам Общество друзей искусства предложило Гогену устроить небольшую выставку его произведений.

Гоген безусловно надеялся, что после стольких огорчений и разочарований выставка его поддержит. Теперь, больше чем когда бы то ни было, только мысли о живописи («Убежден, – писал он в мае Писсарро, – что преувеличения в искусстве не существует. Я даже полагаю, что все спасение в крайности») и редкие минуты, когда он мог писать у себя на чердаке или в городских парках, приносили ему видимость успокоения. Увы, он не подозревал, что его выставка (она открылась в пятницу 1 мая) нанесет ему жестокий удар. И в самом деле, полотна Гогена показались настолько дерзкими, что критика встретила их единодушным молчанием. Общество друзей искусства приняло решение выставку закрыть.

Гоген тяжело пережил это публичное унижение, в котором винил Датскую академию. «Я ведь ни о чем не просил!» Доведенный до отчаяния, он повсюду видел «низкие интриги». И так ли уж он был неправ? В том смятении чувств, в каком он жил, у него не раз, наверное, вырывались не слишком лестные слова по адресу Дании и датчан, которых его родственники вечно ставили ему в пример. «Ненавижу Данию!» Оскорбляемый семьей жены, он задыхался в этом прозаическом мире мещан, довольных собой, убежденных в своих добродетелях и обвинявших его в том, что они считали самым страшным преступлением – на социальной лестнице он оказался среди побежденных. В глазах этого сына солнца, которому климат северной страны был так же противен и как, ее жители (он страдал от ревматических болей в плече), Дания воплощала все то, что он безотчетно ненавидел.

Но конечно, дело было не только в язвительных выпадах человека, которого непрерывно унижали и третировали. Гоген не умел притворяться. Он никогда не делал попыток приспособиться к этой среде с ее жестокой моралью, где все были озабочены соблюдением внешних приличий. Ему даже не приходило в голову приспособиться. Да и захоти он – он бы не мог.

Мало того что его выставка вызвала скандал, люди замечали, что он не ходит в церковь. Оказывается, этот мазила еще и безбожник. Вчера Гогена считали подозрительным, сегодня он стал нежелательным. И это ему откровенно давали понять. Мастера-окантовщики отказывались делать для него рамы. Иначе, мол, «они потеряют клиентов». Графиня Мольтке, оплачивавшая пансион старшего сына Гогена, Эмиля, отныне перестала за него платить «по религиозным соображениям». По этим же причинам некоторые ученики, собиравшиеся брать уроки у Метте, так больше и не появились в квартире представителя фирмы, не имеющего клиентов.

«У меня терпение лопается!» – восклицал Гоген. Бессмысленно было продолжать жить в Дании, в этой враждебной стране, где он не мог ждать ничего кроме постоянных унижений. «Долг! Посмотрел бы я, как другие повели бы себя на моем месте. Я исполнял свой долг до конца и отступил только тогда, когда это стало физически невозможно». В мае он написал Писсарро: «Самое позднее месяца через два, если только я не повешусь, я вернусь в Париж и как-нибудь проживу – стану рабочим или бродягой»[60 - Приводится Ховардом Рострупом.]. Рабочим – хотя бы, например, у скульптора Буйо. Главное, он будет «свободным» и ему не придется терпеть нападки семейки, которая самого кроткого человека способна превратить в «кровожадного зверя».

Но в общем, хотел того Гоген или нет, семейство Гад решило вынудить его уехать. После того как у Эмиля отняли плату за пансион, а Метте лишилась уроков, ее родные окончательно ополчились против бывшего маклера. Ему напрямик объявили, что он «лишний». К тому же он непрерывно совершал бестактности. В начале лета, прогуливаясь по пляжу, где женщины и мужчины купались голые, но каждые в своей стороне и в определенные часы, – «причем полагалось, чтобы путники, идущие по дороге, ничего не видели», – он опять вызвал скандал, заглядевшись на жену пастора с маленькой дочкой. Нет, пора этому ничтожеству убираться восвояси.

Метте сама хотела «разъехаться». Когда Гоген упрочит свое положение, можно будет пересмотреть этот вопрос. «Оглядываясь назад и видя злобные страсти, которые нас разъединили, я должен был бы тебя ненавидеть». Но Гоген не питал к Метте ненависти. Несмотря на все зло, какое она ему причинила, на старые обиды, которые он теперь припоминал, он не хотел ее лишиться.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: