Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии

Миграция отдельной фигуры или ее части. «Модули»

Итак, мы рассмотрели примеры миграции центрального ядра композиции или целостного мотива, сохраняющего пластическую узнаваемость. Однако это далеко не конец процесса распада изобразительной единицы на самостоятельные части. К концу XII века в качестве самостоятельной единицы копирования часто приводятся не просто узнаваемые мотивы, состоящие из целостной фигуры и ее «контекста» – атрибутов или спутников, а отдельные фигуры и части фигур, вырванные из контекста, дающие образцы не конкретного узнаваемого действия, а определенного движения, позы или жеста, и предназначенные для еще более универсального употребления. Ф. Дойхлер260 называет такие «универсальные» фигуры «модулями» или Bewegungsformeln (формулами движения). Неслучайно термин рождается в результате исследования Псалтири королевы Ингеборги – памятника, созданного около 1200 года, когда кругозор мастеров обогащается новыми схемами восточного происхождения.

Л. Террье-Алиферис, обращаясь вслед за Ф. Дойхлером к примеру Псалтири Ингеборги, приводит интересный пример влияния иконографии Принесения во храм на изменения, происходящие в иконографической интерпретации сюжета Бегства в Египет около 1210 года261. В сценах Бегства в Египет, входящих в циклы Детства витражей соборов Лана и Труа, Иосиф передает Марии Младенца, протягивающего к Ней руки, подобно тому как это выглядит в византинизирующей композиции Принесения во Храм в Псалтири Ингеборги (Шантильи, Музей Конде, MS 9, f. 16v; 60). По мнению автора, в хронологически и географически близких памятниках происходит перенесение «модуля» (не фигуры Марии с Младенцем на руках, а движения Марии, протягивающей Младенца Симеону) как своего рода фиксация фигурирующих в богословии эпохи сопоставлений роли Иосифа и Симеона262.

Интересно рассмотреть процесс редукции мотива до «модуля» на примере перемещений раннехристианского протоевангельского мотива падения идолов. В раннехристианской иконографии этот мотив отсутствует, самым ранним сохранившимся примером Г. Шиллер263 называет миниатюру «Анналов» из Сен-Жермен-де-Пре (Париж, Paris, BNF, MSlat. 12117, f. 108r, ок. 1060 г.) и указывает, что мотив мог присутствовать и во фресках церкви св. Иоанна в Мустейре (IX в). Однако в этом раннем примере мы видим не падение идола, а не вполне антропоморфного персонажа, сидящего на колонне у ворот города. В миниатюрах «Анналов» рядом с персонификацией идолопоклонства встречаются стоящие на колоннах фигуры (Берн, Городская библиотека, Cod. 264, f. 35r, конец IX в., 61)264. Собственно мотив падения идола впервые появляется в скульптуре портика церкви Сен-Пьер в Муассаке (1110–1120‐е; 62) и в последующем столетии закрепляется вплоть до того, что в протоевангельском цикле цоколей западных порталов Амьенского собора занимает отдельный квадрифолий (1225–1240; 63). И. Форсит указывает на совмещение в этом изводе двух мотивов из «Психомахии»: собственно идола на столпе и падения Luxuriae (Париж, Нац. библ., MS lat. 8318, f. 58r; 64), персонификации разврата, ассоциируемой с царицей Иезавелью265. Уже в начале XII века мы видим, таким образом, заимствование «мотива движения» из одной сцены и внедрения ее в другую сюжетную сцену для дополнения смысла изображенного. Замечательно, что мотив падения к 1200 году приходит в самые разные сферы иконографии и сопровождается значительным разнообразием. Уже в скульптуре северного портала собора в Шартре (1220–1230‐е) этот мотив использован в сцене падения идола Дагона в иллюстрации к Первой книге Царств (1 Цар 5:2–4). Далее, падающий персонаж может быть обнажен или одет, изображен в виде полной фигуры или полуфигуры, иметь антропоморфный и бесовской облик. В качестве примера можно привести распространенный в библейских инициалах XIII века мотив Падения Охозии, нередко иллюстрирующий IV книгу Царств (см., напр.: РГБ. Ф. 183. Ин. 960. f. 132r). Однако Охозия изображается обычно в доспехах и не с вытянутыми ногами, а в виде полуфигуры, перевешивающейся через край крепостной стены. Ко времени около 1200 года относятся и рельефы, выполненные мастерской Бенедетто Антелами для порталов Пармского баптистерия. В рельефах притолоки портала Поклонения волхвов аналогичным образом представлена казнь Иоанна Крестителя: он падает, как Охозия, из окна темницы. В приведенной Дж. Александером266 сцене Коронования Ланселота из артуровского цикла конца XIII века (Manchester, J. Rylands Univ. Libr., Fr. 1, f. 46v) коронование рыцаря сопровождалось падением идола со стены замка. На миниатюре он изображен в виде обнаженной мужской фигуры. Вероятно, здесь мы имеем дело с примером использования одной и той же схемы в более полном и менее полном варианте – целой фигуры и части ее (вспомним сокращение полуфигуры Христа или Еноха из раннеанглийской версии Вознесения до ступней в Библиях XIII века).

Настоящий перелом в подобного рода переносах «модулей» наступает в этой сфере с широким распространением светской литературы – и прежде всего иллюстрированной хроники и рыцарского романа. Элементы батальных сцен из книг Маккавеев или изображения апокалиптических всадников переносятся частями (часто лошадь отдельно от всадника) на страницы светских рукописей. В книжной миниатюре Поздней готики таких «модулей» становится все больше и больше и они делаются все мельче. К примеру, в упомянутой выше иконографии Воскрешения Лазаря, в миниатюре XII–XV веков, часто калькирующейся со сцен Страшного суда, возникают интересные примеры дополнительного заимствования фигур из сцен Успения, Вознесения и т. п.267 Ярким примером этого явления может послужить миниатюра из «Роскошного часослова герцога Беррийского» (Шантильи, музей Конде, MS 1, f. 171r; 65), где встающий из гроба Лазарь повторяет «модуль» воскресающего на Страшном суде (f. 153r; 66) с одной из соседних страниц, а стоящие перед ним скорбящие иудеи частично копируют позы и жесты скорбящих апостолов из сцены Успения византийского типа. Этот уровень дробности сцены соответствует уже не «модулям» Дойхлера, а новому, последнему уровню распада сцены. Такого рода «микромодули» описаны в масштабном исследовании Ф. Гарнье, посвященном языку образа в искусстве Средневековья – трудно идентифицируемому повторению жеста, наклона головы и т. п.268

Границы сознательного и осмысленного заимствования могут касаться не только движения, но и мимики. Яркий пример приведен в уже многократно упоминавшейся работе Дж. Александера269. В миниатюре рукописи жития св. Альбана, вышедшей из мастерской Мэтью Пэриса (Dublin, Trinity College, Ms. 177 (E. 1.40), f. 35), на лицах мучителей святого отражена мимика комических масок из одновременной копии «Андрии» Теренция (Oxford, Bodleian, MS Auct. F. 2.13, f. 16r; 67). Сам факт того, что подобный перенос сделался возможным, свидетельствует о том, что смысл маски комического персонажа давно утерян. Исследование Гарнье270, посвященное расшифровке именно таких совершенно неконкретных частей изображения (выше мы уже назвали их «микромодулями») – отдельных жестов руки, кисти, пальца, положения головы и т. п., – неизбежно обретает свои границы перед лицом слишком большой универсальности каждой из таких деталей и достаточно произвольного их применения. Разговор же о более глубокой психологии восприятия движения, жеста, мимики и т. п. представляет собой, как нам кажется, следующий этап анализа изображения, зависящий в большей степени от иконологического, чем иконографического контекста и обладающий совершенно другой степенью обязательности.

Замечательно, что «модуль» как уровень членения визуальной и смысловой единицы уже очень редко встречается в книгах образцов и листах мотивов. Отдельные фигуры в альбоме Виллара в огромном большинстве случаев сохраняют узнаваемость, целостность и связь с определенным сюжетом. В качестве самостоятельного модуля можно было бы привести разве что падающую фигуру с f. 1v (68), впрочем, имеющую отчетливые параллели в амьенском Падении идолов.

Предварительные эскизы как образец использования «модулей». Возможность ошибки при прочтении эскиза

Техническая сторона миграции «модулей» может быть проиллюстрирована на примере истории эскизов миниатюр в рукописях XIII–XV веков. Именно такого рода «модули», лишенные конкретного смысла и универсальные, становятся на службу главе мастерской, инструктирующему миниатюриста в светском скриптории с начала XIII века, когда уже практикуется разделение труда внутри мастерской. Метод эскиза на месте будущей миниатюры или на полях рукописи впервые описан с многочисленными примерами Анри Мартеном271. В рукописях XIII–XIV веков на полях или прямо на месте будущего изображения главой скриптория намечается самая общая его схема, часто почти неузнаваемая, или деталь этой схемы, призванная оживить в памяти у мастера всю сцену целиком или напомнить о какой-нибудь ее характерной особенности. Такого рода «фрагментарные» инструкции делятся на два типа: очерк сцены в самых общих чертах и какая-либо значащая ее деталь. А. Мартен приводит несколько примеров таких общих схем, оказавшихся на полях рукописи, а не на самом месте миниатюры, и благодаря этому оставшихся доступными зрителю. Это Каменование Стефана и Св. Павел перед коринфянами272 – эскизы, в которых присутствуют все персонажи сцены, своей подробностью исключающие всякую возможность путаницы. Другой тип – эскизы фрагментарные, изображающие лишь какую-либо деталь сцены. Целый ряд таких эскизов приводит Александер в своей статье о рисунках на полях273, к примеру кувшин рядом с изображением пира Эсфири в «Исторической Библии» 1314 года, лук и стрела рядом с Мученичеством св. Эгидия из французской рукописи «Золотой легенды», созданной около 1300 года274. По-видимому, многие такие фрагментарные эскизы использовались и ранее.

Парадоксальность этого явления заключается в том, что именно в этот период многократно описанная нами апелляция к schemata, зрительной памяти мастера, который должен был по более или менее крупному фрагменту угадать желаемый сюжет и достроить всю сцену, не всегда имела успех. Если значащая деталь наподобие кувшина апеллирует к смысловой памяти исполнителя, то апелляция к его зрительной памяти при помощи эскиза-очерка композиции, лишенного деталей, влечет за собой многочисленные примеры ошибок.

Классическим примером путаницы, возникшей из‐за неверного прочтения эскиза, может быть приведенный Александером275 медальон из «Морализованной Библии» 1230 года (Лондон, Br. L., Harley 1527, f. 9; 69), где в хронологическом цикле вместо Шествия в Вифлеем изображается Бегство в Египет. В результате на полях появляется замечание главы мастерской: L’ enfant que la dame porte defaciez. Elle ne doit point porter ici276. Миниатюра с «лишним» Младенцем появилась здесь в результате смешения в памяти миниатюриста двух похожих схем – возможно, благодаря слишком обобщенному эскизу на полях, оставленному главой мастерской и неправильно прочитанному исполнителем, светским мастером, не имеющим задачи вчитываться в иллюстрируемый текст и гораздо хуже, чем его собрат-монах в XII веке, знакомым с сюжетами Писания.

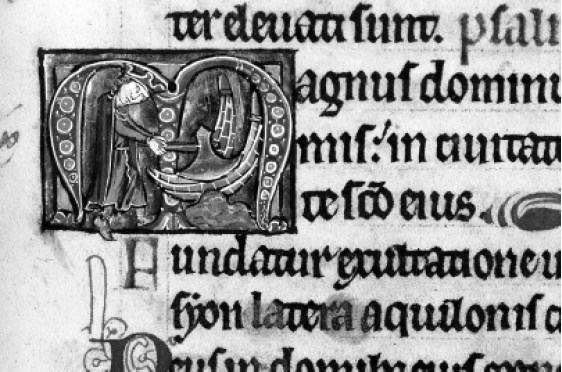

Красочный образец такого непонимания эскиза исполнителем – ошибка, приведенная в диссертационной работе Е. В. Новичковой277 о «полностью иллюстрированной» Псалтири середины XIII века (РНБ, Лат. Q. v. I. 67). В инициале к псалму 47 (f. 52r; илл. 15), где инициал, призванный иллюстрировать строфу «Восточным ветром Ты сокрушил Фарсийские корабли», изображает царя Ирода в короне, рубящего эти корабли топором. По всей видимости, имелась в виду сцена поджога кораблей Иродом, фигурирующая, например, на рельефах цоколя Амьенского собора в протоевангельском цикле. Однако очевидно, что мастер прибегает к другому, значительно более понятному и распространенному образу – Ною, строящему ковчег, – неверно истолковав изображение факела как гораздо более привычный топор и тем не менее оставив на голове Ирода царскую корону278. Очевидно, что мастер пользуется визуальным образцом в сочетании с собственной зрительной памятью, не входя в подробности сюжета и вряд ли ассоциируя его с чем-то конкретным. В разделе о текстовых инструкциях мы найдем подтверждения этому процессу абстрагирования исполнителя от содержания изображения с появлением светских мастерских.

15. Ирод и Фарсийские корабли. Псалтирь (РНБ, Лат. Q. v. I. 67, f. 52r), ок. 1250 г.

Более поздний аналогичный пример, также приведенный Александером279, – поздний (кон. XIV в.) список трактата Somme le roi (Paris, B. n., fr. 14939, f. 5), где в миниатюре, посвященной Получению скрижалей Завета Моисеем, Поклонение золотому тельцу произвольно заменяется на сходную по композиции сцену Жертвоприношения Исаака. Интересно, что за спиной Авраама при этом сохраняется изображение коленопреклоненных молящихся из Поклонения тельцу. Масштаб ошибки и существующая отныне возможность путаницы ярко иллюстрируется тем, что заменяется (как в случае с Младенцем в Шествии в Вифлеем, так и в случае с Исааком, вместо которого на алтаре появляется телец) сам смысловой центр композиции, в то время как ее периферийные детали могут оставаться нетронутыми. Вероятно, в первом случае на месте миниатюры был общий силуэт Богоматери на осле, вызвавший в памяти миниатюриста сцену Бегства в Египет, а во втором – скорее всего, алтарь, телец и коленопреклоненные иудеи. Может быть, мастер спутал тельца с агнцем, запутавшимся в кустах в сцене Жертвоприношения Авраама? Неудивительно, что светский мастер, которому предлагалось восстановить сцену по одной-двум периферийным деталям, мог легко ошибиться.

В роли такой «фрагментарной инструкции» мог выступать не только рисунок на полях, но и «летучий лист» или неправильно понятый «модуль» из самостоятельной рукописи.

К «летучим листам» принадлежит так называемый Кембриджский лист, вшитый в рукопись уже упомянутой «Большой хроники» Мэтью Пэриса середины XIII века (Corpus Christi college, MS 26, f. Viir; 70), который содержит рядом с погрудным изображением Богоматери с Младенцем и оплечным фронтальным изображением Христа, ставшим обычным в западной иконографии Плата Вероники, изображение склоненной головы Христа из сцены Распятия или композиции Муж Скорбей280. Мы вновь убеждаемся в том, что здесь в качестве зафиксированной изобразительной единицы выступает уже даже не фигура, а часть фигуры. Изменение наклона головы Спасителя легко вызывает в памяти самую общеизвестную и устойчивую пару схем: фронтальное положение лика Нерукотворного образа или апокалиптического Судии меняется на склоненную вправо, к благочестивому разбойнику, голову Распятого. Здесь, несомненно, преследуются и задачи передачи особенностей стиля в самой ответственной части изображения – лике Христа.

Замечательно, что этот процесс «измельчения» цитируемой иконографической единицы от полного цикла до лишенного фиксированного смысла «модуля» отражен и в эволюции пояснительных надписей для миниатюристов. Параллельно с эскизами на полях рукописей, призванными передать общий очерк схемы и часто провоцирующими ошибки у неопытных исполнителей, появляются все более и более подробные словесные инструкции. В предыдущем разделе мы описали разделение текста в Pictor in carmine на название – краткое описание сюжета и поучительное двустишие, подчеркнув несомненную иконографическую информативность первого. Однако никаких специфических иконографических подробностей первая группа надписей не содержала.

О несомненном функциональном разделении надписей на черновые и адресованные зрителю можно (за вычетом описанного выше уникального примера Кведлинбургской Италы) говорить только ко второй четверти XIII века – к моменту появления светских мастерских, когда развивается все большая дифференциация разных этапов работы над миниатюрой; так, часто рисунок, золочение фона и сама живопись исполняются тремя разными мастерами. Каждый конкретный мастер-мирянин, в отличие от монаха-миниатюриста, уже не может быть, как мы показали выше, хорошо осведомлен в тонкостях иконографии. В это время инструкции помещаются на полях рукописи или на месте предполагаемой миниатюры и рассчитаны (как и описанные выше эскизы) на последующее уничтожение, поэтому количество сохранных пометок относительно невелико. Первые пометки возникают во французских скрипториях во время правления Филиппа Августа и носят, по свидетельству П. Штирнеманн281, весьма условный характер: черточками помечается количество инициалов в бифолии, отдельными буквами – предполагаемые цвета (az, a – azur: n – nubilus и т. п.)282. Более развернутые пометки на полях появляются, по словам В. Л. Романовой283, после 1228 года и в течение XIII века помещаются сбоку от предполагаемой миниатюры, а в XIV–XV веках – внизу страницы. Они могут писаться как по-латыни, так и на местном языке (более всего известно таких старофранцузских пометок; естественно, с распространением светских мастерских количество пометок на национальных языках увеличивается).

Поскольку с XIII века инструкции пишутся рядом со специально оставленными для будущей миниатюры пустыми местами нередко встречаются разного рода ошибки и несовпадения: Frustra dimissum fuit hoc spatium quia nichil in eo debet depingui284 («Напрасно было оставлено это место, ибо ничего здесь не должно быть нарисовано»), или знаменитое Remiet ne faites rien cy car je y feray une figure qui y doit estre («Реми, не делайте здесь ничего, ибо я тут сделаю фигуру, которая должна тут быть)285.

Вначале ремарки носят весьма лаконичный характер и по смыслу аналогичны эскизам-схемам, которые часто рисуются там же, на полях, теми же мастерами: coronement du roi («коронование короля»), evesque qui fait des orders286 («епископ, дающий распоряжения»), Adam qui labore Eve qui file287 («Адам пашет, Ева прядет») – это не описание, а просто напоминание-апелляция к известной schemata; однако чем дальше, тем более подробные рекомендации требуются мастеру, даже когда речь идет о, казалось бы, известных сюжетах. Если из Вормальдовских описаний Псалтирей Сигарда и Леоберта явствует обращение не только к зрительной памяти, но и к общей иконографической осведомленности исполнителя, то с XIII века и позже часто сам автор руководства не указывал, о каком именно персонаже идет речь в предлагаемом изображении, заменяя слово «Давид» на roi, приводя простое иконографическое описание сцены вне смысловых ассоциаций, куда более подробное, чем руководство XII века, например: Un homme couchie dedenz un lit dormant et y ait arbres autour, et une damoiselle en chemise qui se couche on lit288 («Человек, лежащий в постели, с деревьями вокруг, и барышня в рубашке, которая ложится в постель» (имеется в виду иллюстрация к книге Руфи)). Иногда такие описания сильно грешат против содержания сцены; например, для иллюстрации к псалму 68 («Спаси меня, Господи, ибо воды дошли до души моей»), где обычно изображается воздевающий руки Давид по пояс в воде, дается следующая инструкция: Un roi tout nu issant de terre, tendant ses mains vers le ciel est en terre jusques au ventre289 («Обнаженный король, восстающий из земли, простирая руки к небу, в земле по пояс»). Здесь уже не только непосредственный исполнитель, но и глава мастерской имеет слабое представление о содержании иллюстрируемого текста и действует, видимо, на основе визуального образца, в котором очертания волн в аналогичных миниатюрах легко могли быть приняты за холмы.

Если здесь и сохраняется отсылка к «книгам образцов» или мотивов (а они, как мы указывали выше, несомненно, существовали в светских мастерских), то она делается куда более опосредованной, чем в описании XII века. Апелляция к общеизвестным изображениям или просто к зрительной памяти исполнителя, впрочем, сохраняется вплоть до XV века – в контрактах с миниатюристами, приведенных Александером, повторяется одна и та же наиболее расхожая формула: изобразить secundum similitudinem et formam290 (по подобию и рисунку). Аналогична этому подпись, приведенная Мартеном: Daniel en vision qui voit j.home vestu de linge, saint d’une sainture d’ or, siccome ilec en la page291 («Даниил, видящий в видении молодого человека, одетого в лен, подпоясанного золотым поясом, как здесь на странице»); здесь явно имеется в виду какой-то конкретный образец. К XIV–XV векам, когда инструкция становится самостоятельным текстом, который заказчик передает мастеру, за подробным описанием желаемого изображения часто следует ремарка: «как вы можете это видеть на рисунках»292

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

К сожалению, в книге удалось поместить не все необходимые иллюстрации. В Приложении приводится перечень отсутствующих иллюстраций и общая ссылка на них. В тексте номера этих иллюстраций выделены полужирным шрифтом (15). Отсылки к иллюстрациям, напечатанным в книге, выглядят так: (илл. 15).

2

Необходимо отметить, что в каролингских полных Библиях (Турской школы) собственно цикл Творения отсутствует, книге Бытия во всех четырех известных случаях предшествует цикл, начинающийся сразу с Сотворения прародителей. О появлении цикла Творения в атлантовских Библиях см.: Orofino G. Bibbie atlantiche. Struttura del testo e del racconto nel Libro «riformato» // Medioevo: Immagine e racconto. Atti del IV Convegno Internazionale di studi, a cura di A. C. Quintavalle. Milano: Electa, 2004. P. 253–264.

3

Waetzold S. Die Kopien des 17. Jahrhunderts nach Mosaiken und Wandmalereien im Rom. Wien: Schroll, 1964. Фрески известны по зарисовкам, сделанным в 1634 г. по заказу кардинала Франческо Барберини (Vat. cod. barb. lat. 4406).

4

Как мы увидим, не без некоторых изменений, ставящих ряд вопросов о первоначальном состоянии протографа.

5

Van der Meulen J. Schoepfer, Schoepfnung // Kirschbaum E. et al. Lexikon der christlichen Ikonographie. Rome; Freiburg; Basel; Wien: Herder, 1968–1976. Vol. 4. S. 118 f.; Zahlten J. Creatio Mundi: Darstellungen der sechs Schöpfungstage und naturwissenschaftliches Weltbild im Mittelalter. Stuttgart: Klett-Cotta, 1979. P. 47 f.

6

Weitzmann K., Kessler H. The Cotton Genesis (British Library, Codex Cotton Otho B. VI). Princeton: Princeton University Press, 1986.

7

В эту группу входят пять рукописей: Флорентийский Октатевх (Laur. Cod. Plut. 5:38, 1-я пол. XI в.), два Ватиканских Октатевха (Vat. gr. 747, 1070–1080 гг., и Vat. gr. 746, ок. 1150 г.), а также так называемый Октатевх Библиотеки Сераля в Стамбуле (Ser. 8) и погибший в пожаре 1922 г. Смирнский Октатевх (Евангельская школа в Смирне) – два последних также середины XII в.

8

Weitzmann K., Bernabo M. The Byzantine Octateuchs. Princeton: Princeton University Press, 1999.

9

Lowden J. The Octateuchs. A Study in Byzantine Manuscript Illustration. Pensylvania: University Park, 1992. P. 102.

10

Verkerk D. Early Medieval Bible Illumination and the Ashburnham Pentateuch. Cambrige: Cambrige University press, 2004.

11

Weitzmann K., Kessler H. The Cotton Genesis. P. 35–46.

12

В «круг Генезиса лорда Коттона», согласно Вайцманну и Кесслеру, входят также миниатюры Турских Библий: Бамбергская Библия (Bamberg, Staatliche Bibliothek, Msc. Bibl. I (A. I. 5)); Библия из Мутье-Грандваль (London, Br. L., Add. 10546), Библия Вивиана или Карла Лысого (Paris, B. n., lat. 1) и Библия Сан-Паоло-фуори-ле-Мура (Roma, San Paolo fuori le mura), – салернские пластины из слоновой кости, а также ряд более поздних рукописей (см. Weitzmann K., Kessler H. The Cotton Genesis. P. 35–46.).

13

Van der Meulen J. Schoepfer, Schopfung. S. 118.

14

Собственно «римский тип» – это сами погибшие в 1827 г. фрески римской базилики Сан-Паоло середины V в., фронтисписы итальянских гигантских или атлантовских Библий конца XI и XII в.: Палатинской (Vat. Palat. lat. 3, f. 5, посл. четв. XI в.), Пантеона (Vat. lat. 12958 f. 4v, сер. XII в.), Тоди (Vat. lat. 10405, f. 4v, 1-я четв. XI в.), Санта-Чечилия-ин-Трастевере (Vat. Barb. lat. 587, f. 5, XI – 1-я четв. XII в.), Чивидале (Cividale, Museo Archeologico Nazionale, Cod. Sacr. I/II, f. 1, XII в.), Перуджи (Perugia, Bib. com. cod. L. 59, сер. XII в.), а также фрески Рима и Лация того же времени, в т. ч. цикл Творения в оратории Сан-Себастьяно в комплексе Скала-Санта, базилике Сан-Джованни-а-порта-Латина, Сантуарио-делла-Мадонна в Чери, капелле св. Фомы Беккета в крипте собора в Ананьи и др. Проблеме декора атлантовских Библий посвящена значительная часть материалов женевской конференции 2010 г. См.: Les Bibles atlantiques. Le manuscrit biblique à l’ époque de la réforme de l’ Eglise du XIe siècle. Firenze: Sismel-Edizione del Galluzzo, 2016.