Медиакоммуникации высшей школы

• Социальные сети предоставляют вузам большие возможности работы со всеми группами целевых аудиторий, для этого необходимо проводить мониторинг социальных сетей, выбирать наиболее подходящие для научно-образовательных коммуникаций и вести работу на постоянной основе.

Сегодня университеты все активнее медиатизируют свою деятельность в онлайн-пространстве для реализации всех поставленных перед вузом задач. И главную роль в стратегии медиакоммуникационного продвижения вуза сегодня играют социальные сети и сайт университета.

Список рекомендованной литературы

1. 7 интервью о научной журналистике: учеб. пособие / отв. ред. Е. Л. Вартанова, сост. и науч. ред. А. Н. Гуреева. М.: Фак. журн. МГУ, 2016.

2. Андрианова Т. В., Ракитов А. И. Современные тенденции информатизации и медиатизации общества: науч. – аналит. обзор. М.: ИНИОН, 1991.

3. Аникина М. Е. Медиатизация науки глазами исследователей // Осторожно, лженаука! / Под ред. Е. Л. Вартановой. Т. 1. М.: Фак. журн. МГУ, 2015. С. 8–17.

4. Вартанова Е. Л. Медиа в контексте общественных трансформаций: к постановке проблемы // Медиаальманах. 2018. № 1. С. 8–13.

5. Гиллис Дж. Большой адронный коллайдер – суперзвезда // Формула научного PR: практики, кейсы и советы. М., 2014.

6. Горохов В. М., Гуреева А. Н., Самородова Э. В. Корпоративные коммуникации российских вузов в социальных сетях // Медиаальманах. 2018. № 6. С. 34–40.

7. Гринберг Т. Э. Коммуникационная концепция связей с общественностью: модели, технологии, синергетический эффект. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012.

8. Гуреева А. Н. К вопросу о формировании эффективного имиджа высшего учебного заведения (структура коммуникаций высокорейтинговых американских вузов) // Медиаальманах. 2014. № 5. С. 38–43.

9. Гуреева А. Н. Концептуализация процесса медиатизации в России и за рубежом // Медиаальманах. 2018. № 5. С. 16–21.

10. Гуреева А. Н. Медиакоммуникационная практика российских вузов в новых медиа: социальные сети // Медиаскоп (электронный журнал). 2016. № 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/2150.

11. Гуреева А. Н. Медиатизация научно-образовательной деятельности в Интернете: сайт российского вуза // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2017. № 3. С. 58–88.

12. Гуреева А. Н. Междисциплинарность теоретических концепций в российских и зарубежных исследованиях процесса медиатизации // Медиаскоп (электронный журнал). 2017. Т. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2388.

13. Гуреева А. Н. Методика проведения мониторинга материалов научной тематики в Российской Федерации в федеральных и региональных СМИ // Популяризация науки в России: методики мониторинга СМИ и исследований ауди тории: Аналитические исследования по государственному контракту № 14.597.1.0010 / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Фак. журн. МГУ, 2014. С. 7–42.

14. Гуреева А. Н. Социальные сети в составе современных медиакоммуникаций российского вуза // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2015. № 6. С. 148–161.

15. Гуреева А. Н. Социальные сети как медиакоммуникационный ресурс управления имиджем российского вуза // Медиаскоп (электронный журнал). 2015. № 1. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/?q=node/1674.

16. Гуреева А. Н. Теоретическое понимание медиатизации в условиях цифровой среды // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2016. № 6. С. 192–208.

17. Гуреева А. Н., Муронец О. В., Самородова Э. В., Кузнецова В. С. Корпоративные коммуникации российской высшей школы в социальных сетях: оценка эффективности // Вопросы теории и практики журналистики. 2018. Т. 7. № 3. С. 482–503.

18. Гурова Е. К. Популяризация науки: задачи, стратегии, технологии. Методическое пособие для журналистов: Аналитическое исследование по государственному контракту № 14.597.11.0010. М.: Фак. журн. МГУ, 2017.

19. Землянова Л. М. Медиатизация культуры и компаративизм в современной коммуникативистике // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2002. № 5. С. 85–97.

20. Кириллова В. Л. PR в некоммерческом секторе. М., 2015.

21. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. – М., 2006.

22. Коломиец В. П. Медиатизация – социальный тренд // Медиасоциология: теория и практика. М.: НИПКЦ Восход-А, 2014.

23. Комарова Н. Миф о медиатизированном центре: постдюркгеймианский подход к ритуалу в анализе медиа // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 2. С. 122–133.

24. Маккуайр С. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство. М.: Strelka Press, 2014.

25. Ним Е. Г. Исследуя медиатизацию общества: концепт медиатизированных миров // Социологический журнал. 2017. Т. 23. № 3. C. 8–25.

26. От теории журналистики к теории медиа. Динамика медиаисследований в современной России / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2019.

27. Отечественная теория медиа: основные понятия. Словарь / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Фак. журн. МГУ; Изд-во Моск. ун-та, 2019.

28. Павлов С. Н. Управление информацией и общественными связями для создания эффективного имиджа вуза. М.: Академия естествознания, 2011.

29. Популяризация науки в России: методики мониторинга СМИ и исследований аудитории: Аналитические исследования по государственному контракту № 14.597.1.0010 / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Фак. журн. МГУ, 2014.

30. Пособие по общественным связям в науке и технологиях / под ред. М. Букки и Б. Тренча; пер. с англ. М.: Альпина нонфикшн, 2018.

31. Пронина Л. А. Информационная культура как фактор развития информационного общества // Аналитика культурологии. 2008. № 10.

32. Рогозина И. В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект: дис…. д-ра филол. наук. Барнаул, 2003.

33. Сагинова О. В. Маркетинг образовательных услуг. М., 2006.

34. Тарасевич Г. Научная журналистика: содержательная и институциональная // Формула научного PR: практики, кейсы и советы. М., 2014. С. 84–86.

35. Университетские СМИ в системе профессиональных координат. Учеб. пособие / сост. Л. П. Шестеркина. Челябинск: Издательский центр Южно-Уральск. гос. ун-та, 2014.

36. Формула научного пиара. Сборник лучших практик в области научных коммуникаций. СПб: ИТМО, 2016.

37. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. М., 2013.

38. Черных А. И. Власть демократии – власть медиа? М.: ГУ ВШЭ, 2007.

39. Шаронов Д. И. О коммуникативном смысле медиатизации // Вестн. ВГУ. Сер. Филология. Журналистика. 2008. № 2. С. 234–239.

40. Шевченко Д. А. Сайт вуза: методика оценки // Социологические исследования. 2014. № 5. С. 143–152.

41. Шилина М. Г. Корпоративная интернет-коммуникация в системе связей с общественностью // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2012. № 2. С. 118–131.

42. Шипман М. Научная коммуникация: Руководство для научных пресс-секретарей и журналистов / пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.

43. Щербаков А. В. Имидж образовательного учреждения // Справочник руководителя образовательного учреждения. 2008. № 9. С. 39–46.

44. Asp K. (1990) Medialization, media logic and mediarchy // Nordicom Review. 11(2): 47-50.

45. Balashova Yu. B. (2018) Traditions of Science Mediatization in Russia in a Global Context. Newcastle upon Tyne (UK). Cambridge Scholars Publishing.

46. Berger P. L., Luckmann T. (1967) The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge. London: Penguin.

47. Couldry N. (2008) Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital storytelling // New Media & Society. 10: 373–391.

48. Couldry N., Hepp A. (2018) The Mediated Construction of Reality. Polity Press, UK.

49. Deacon D., Stanyer J. (2014) Mediatization: key concept or conceptual bandwagon // Media, Culture & Society 36(7): 1032-1044.

50. Dynamics of mediatization: Institutional Change and Everyday Transforma tions in a Digital Age. (2017) / Driessens O., Bolin G., Hepp A., Hjarvard S. (eds.) Palgrave MacMillan.

51. Gureeva A., Samorodova E., Kuznetsova V. (2020) Media communication activities of Russian universities: Dynamics of the development and evaluation of social network efficiency // World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies. № 1.

52. Hazelkorn E. (2011) Rankings and the reshaping of higher education: The battle for worldclass excellence. Houndsmills, UK: Palgrave MacMillan.

53. Hepp A. (2014) The communicative figurations of mediatized worlds: Mediatization research in times of the ‘mediation of everything’ // European Journal of Communication. 29 (1).

54. Hepp A. (2019) Deep mediatization. Routledge.

55. Hjarvard S. (2008) The mediatization of society. A theory of the media as agents of social and cultural change // Nordicom Review. 29(2): 105–134.

56. Krotz F. (2009) Mediatization: a Concept with which to Grasp Media and Societal Change. In K. Lundby (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang.

57. Schultz W. (2004) Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept // European Journal of Communication. 19(1): 87–101.

58. Siapera E. (2011) Understanding New Media. SAGE Publications Ltd.

59. Thompson J. B. (1995) The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Stanford: Stanford University Press.

60. Trench B., Bucchi M. (2010) Science Communication, an Emerging Discipline // Journal of Science Communication. 3: 1–5.

Приложения

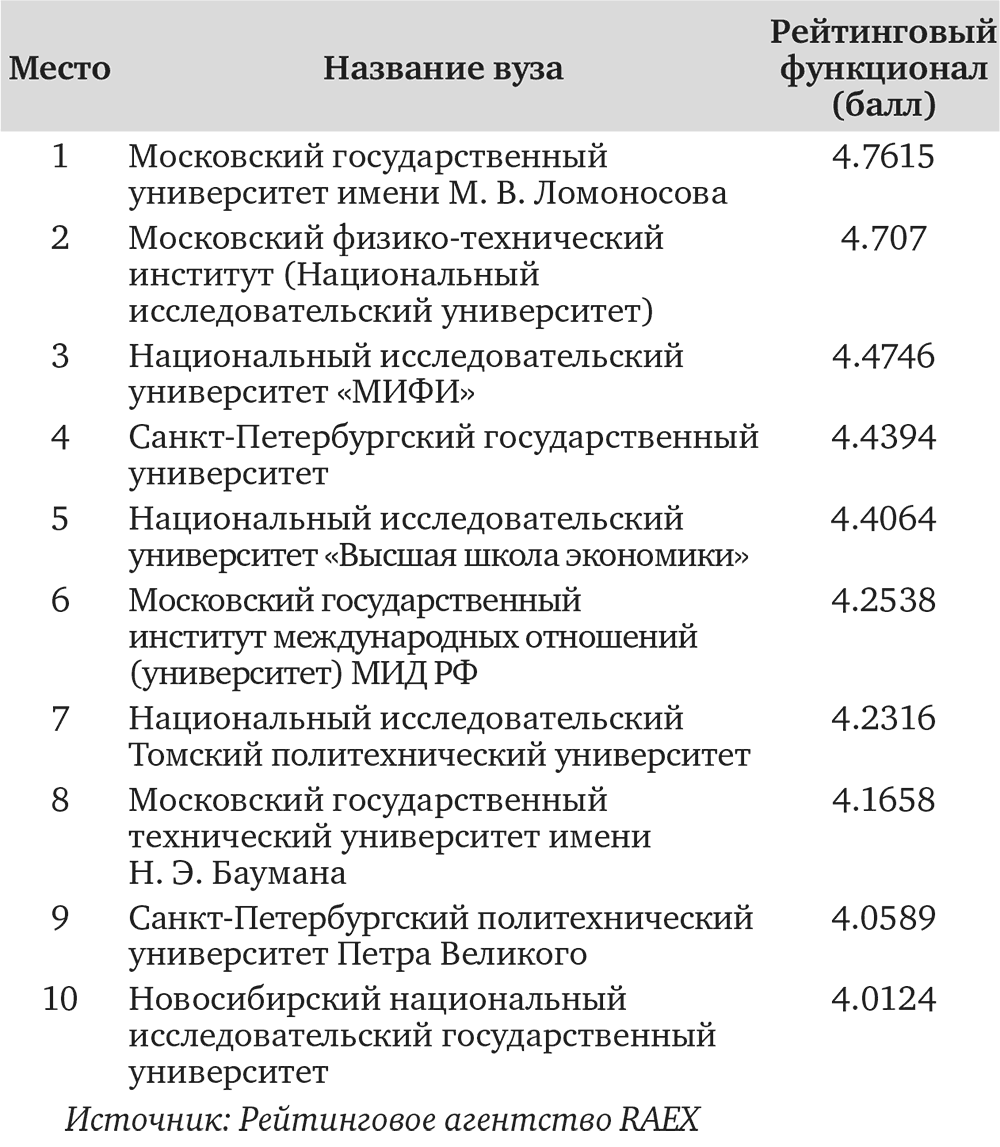

Приложение 1. Топ-10 вузов России (по данным за 2019 г.)

Приложение 2. Перечень СМИ, представляющих российское медиаполе научно-образовательных коммуникаций (по состоянию на 2019 г.)

Информационные агентства

1. Информационное агентство России «ТАСС» (блоки «Наука» и «Космос», спецпроект «Чердак: наука, технологии, будущее»).

2. МИА «Россия сегодня*» (бывшее ИА «РИА Новости») (раздел «Наука и технологии», спецпроекты «Навигатор абитуриента», «Инженеры для будущего», «Экология мегаполиса»).

Газеты, журналы общей направленности с разделами/блоками/новостями о науке и образовании

1. Коммерсантъ.

2. Российская газета.

3. Медиахолдинг «Эксперт» (журнал «Эксперт», журнал «Русский репортер», «ЭкпертOnline»).

4. Независимая газета.

5. Газета. Ru.

6. Lenta.ru.

7. Московский комсомолец.

8. Полит.ру.

9. Известия.

10. Комсомольская правда.

11. Vesti.ru.

12. Вечерняя Москва.

13. Afisha.

Научно-популярные, научные медиа

1. Наука и технологии России – STRF.RU.

2. Наука и жизнь.

3. Троицкий вариант-Наука.

4. Популярная механика.

5. SciOne.

6. ПостНаука.

7. Индикатор.ру.

8. Знание – сила.

9. Химия и жизнь.

10. Наука в России.

11. Элементы.ру.

12. Наука и техника.

13. Наука и религия.

14. Вокруг света.

15. Кот Шредингера.

16. В мире науки.

17. Научная Россия.

18. Наука из первых рук.

19. NATIONAL GEOGRAPHIC.

20. Скепсис.

21. 4science.

22. N+1.

23. Naked Science.

24. Наука 2.0.

25. Лаборатория научной журналистики.

Узконаправленные, специализированные по отраслям науки СМИ

1. Арзамас.

2. Антропогенез.

3. Квант.

4. GEO.

5. Новости космонавтики.

6. NanoNewsNet.ru.

7. DailyTechInfo.

8. Sdnnet.ru.

9. Астронет.

10. ChemPort.Ru.

11. ANChem.RU.

Научные электронные библиотеки

1. КиберЛенинка.

2. Elibrary.

Приложение 3. Выдержки из интервью с научными журналистами (полный текст опубликован в учебном пособии «7 интервью о научной журналистике: учеб. пособие». М., 2016)

Юрий Батурин, профессор факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент Российской академии наук, летчик-космонавт России (выполнил два космических полета: на орбитальный комплекс «Мир» – 1998 г. и на Международную космическую станцию – 2001 г.), Герой России.

«Прежде всего, научная журналистика нужна обществу, государству. Научная журналистика нужна науке. Научная журналистика нужна журналистам и журналистике. Научная журналистика нужна студентам и школьникам, хотя бы потому, что научная журналистика повышает общий уровень грамотности людей, и это очень выгодно и обществу и государству, а также это выгодно и науке, потому что научная журналистика тем самым вовлекает в науку молодежь – школьников, студентов. Это важно обществу и потому, что общество понимает, куда идут налоги, которые платят люди. А кто, кроме научных журналистов, объяснит просто и доступно, на что потрачены деньги налогоплательщиков? Таким образом, цель научных журналистов – просвещение аудитории и вовлечение молодежи в науку, а миссия – дать человеку больший выбор занятий, то есть большую свободу.

‹…›

Уже говорили и повторю еще раз: никогда не произносите и не пишите слов, смысла которых вы не понимаете. Не ленитесь залезать в словари, пусть они лежат у вас на столе, сверяйтесь с ними, многократно проверяйте себя.»

Андрей Ваганов, заместитель главного редактора «Независимой газеты», ответственный редактор приложения «НГ – Наука». Заведующий отделом научно-технической информации «Инженерной газеты» (1991–1993), научный обозреватель отдела «Общество» в «Независимой газете» (1993-1997).

«Научная журналистика, популяризация науки помогают человеку такую систему образов, систему отношений к миру выстроить. Это, мне кажется, глобальная задача. А прикладная задача во всем мире – привлечь лучшие мозги к занятию наукой. Как бы мы ни хотели или не хотели, мы живем в мире, который создан наукой, в техногенном мире, в насквозь технологизированном мире. Вы на планете Земля не найдете уже ни одной точки пространства, где бы не было заметно влияние человека. Даже в крови у пингвинов в Антарктиде находят химические вещества, которые производят в Европе. Весь мир – это мир технологий, Поэтому, конечно, очень желательно привлечь молодые мозги в эту сферу, чтобы развиваться дальше.

Ведь просвещение – это работа, и, как сейчас выясняется, даже некоторая наука. Популяризация науки становится тоже областью научного исследования. Это отнимает время от твоих основных исследований, допустим, если ты химик или физик. И при этом, если это никак не оплачивается, никакой отдачи нет – ученый в России не видит смысла этим заниматься. На Западе понятно, почему они все время рвутся на экраны и ленты информационных агентств: там, если общество не знает о твоей работе, ты денег не получишь на свое исследование. Есть такое замечательное высказывание одного американского физика: “Если общаться с журналистами, то они все переврут. Но если не общаться – денег на исследование не получишь”. Это универсальный двигатель прогресса.»

Владимир Губарев, научный журналист и редактор («Комсомольская правда»,

«Правда»), телеведущий (цикл передач «Реальная фантастика», канал «Культура»), писатель, драматург.

Автор всемирно известной пьесы «Саркофаг», написанной под впечатлением от Чернобыльской аварии. В. С. Губарев был первым журналистом, оказавшимся на месте трагедии.

«Вообще я должен сказать, что в 21 веке человек должен стоять на двух китах. Первый кит – это литература. Все, что у нас сейчас происходит в школе, – безобразие, нужно больше уроков литературы, потому что человека воспитывает классика и классическая мировая литература. Мало кто знает, что после войны первым пунктом репарации Германии был пункт об издании в Лейпцигской типографии полных собраний сочинений Чехова, Горького, Толстого, Салтыкова-Щедрина. Изданные там книги продавались в нашей стране везде и стоили недорого. Я мог купить, будучи студентом, любую книгу. И любой другой студент мог купить. Человек формируется прежде всего на классической мировой литературе. Все остальное – прилагательное. Человек обязательно должен знать литературу, тогда он взрослеет душой. Второй кит – разум, который дает только наука, больше ничего.

‹…›

Мир науки, мир ученых – это единственный мир, который расширяет твой разум до бесконечности.»

Виола Егикова, руководитель отдела науки газеты «Московская правда», научный обозреватель. Президент Российской ассоциации научных журналистов, вице-президент Европейского союза ассоциаций научных журналистов (EUSJA), специальный представитель EUSJA – организатор стажировок научных журналистов, координатор Программного комитета Всероссийского Фестиваля науки, представитель России в Европейской ассоциации популяризаторов науки (EUSEA).

«Научному журналисту приходится в какой-то степени работать “переводчиком”: надо уметь перевести с языка научного на язык обычного человека. О сложных вещах надо уметь говорить просто, но не упрощать, а сделать так, чтобы тема была понятна и интересна читателю, слушателю, телезрителю. Твоя задача вникнуть и понять самому, а потом рассказать об этом так, чтобы было доступно для восприятия. Но ничего не получится, если ученому с тобой будет неинтересно разговаривать. Если ты к нему приходишь и ничего не знаешь ни о нем, ни о том, чем он занимается, никакого разговора не получается. Нужно подготовиться! Конечно, журналист обязан готовиться перед встречей во всех случаях, но, может быть, в научной журналистике это требует гораздо больше усилий.

‹…›

И есть очень важная составляющая этой профессии. Как бы тебе ни казалось, что ты понял, о чем идет речь, как бы тебе ни представлялось, что интересно рассказываешь, надо обязательно показать текст ученому. Потому что можно неправильно что-то понять, допустить ошибку, и тогда весь труд, проведенная беседа из-за какого-то неточно сказанного слова или неверно сформулированного понятия пойдет насмарку. И вряд ли ученый захочет еще раз встретиться с тобой. Другое дело, что ученый может и “засушить” твой текст, сделать его неудобоваримым для читателя. Что ж, значит надо привести аргументы, чтобы убедить ученого, и это тоже – трудности нашей профессии. Но убеждалась не раз: если ты находишь правильные слова, рассказывая о науке, ученый всегда одобрит твой текст.

‹…›

Главное в науке – это неустанно задавать вопросы, искать на них ответы и снова задавать вопросы. Потому что чем ты больше находишь ответов, тем больше возникает вопросов. Научная журналистика помогает этому – приучает читателя, слушателя, телезрителя к поиску ответов на вечные вопросы, которыми задается человек.

‹…›

К сожалению, в нашей стране экономические нити, связывающие результат научной работы с тем, как этот результат работает в жизни, настолько разорваны, что у ученого нет потребности рассказывать о том, чем он занимается. В нормальном обществе, где экономика работает правильно, эта связь существует. Ученый понимает: то, что он делает, оплачивается налогоплательщиком или оплачивается частным лицом, и в том, и в другом случае надо объяснять, во имя чего эти деньги расходуются. Ученый должен рассказывать обществу, чем он занимается, чтобы общество прониклось важностью его работы, голосовало за нее, способствовало тому, чтобы в науку шли деньги, чтобы наука материально поддерживалась.»

Любовь Стрельникова, кандидат химических наук, главный редактор журнала «Химия и жизнь», член Международной ассоциации журналистов и Европейской ассоциации научных журналистов, вице-президент некоммерческого партнерства «Содействие химическому и экологическому образованию». Создатель и главный редактор первого в России агентства научных новостей «ИнформНаука» (1999–2009).

«Научная журналистика – это истинно новостная журналистика. Все, о чем пишут сегодня в газетах и журналах, показывают по телевидению, давно уже не новость: катастрофы, предательства, коррупция, подлость человеческая, алчность, воровство и прочее… Ничего в этом нового нет – это было всегда. Истинно новое знание добывает наука, а журналисты передают его обществу. В этом смысле научная журналистика самая новостная, она производит настоящие новости.

‹…›

Еще один очень важный навык – уметь концентрироваться. Невозможно создать хороший текст, если вам каждую секунду звонят. Современный человек отвлекается от своей работы из-за всех этих мессенджеров, смс, электронной почты в среднем каждые 11 минут. Это мировая статистика. Невозможно создать хороший текст в таких условиях. Только сосредоточившись, когда отключены все гаджеты, можно создать что-то путное. Нет другого способа. Просто примите на веру и начните так действовать. Чем быстрее вы этому научитесь, тем быстрее вы начнете продвигаться в профессии.»

Сноски

1

Общая аудитория Интернета за октябрь 2019 – март 2020. Web-index.Mediaskope. Режим доступа: https://webindex.mediascope.net/general-audience

2

Аудитория российского сегмента Интернета в 2019 году. Режим доступа: https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/auditoriya-rossiyskogo-segmenta-interneta-v-2019-godu/

3

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 1325-р; поручение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № ТГ-П89172 о реализации программы популяризации научной, научно-технической и инновационной деятельности, утвержденной Министерством экономического развития Российской Федерации.

4

Пронина Л. А. Информационная культура как фактор развития информационного общества // Аналитика культурологии. 2008. № 10. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-kultura-kak-faktor-razvitiya-informatsionnogoobschestva.

5

Черных А. И. Власть демократии – власть медиа? М.: ГУ ВШЭ, 2007.

6

Thompson J. B. (1995) The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Stanford: Stanford University Press.

7

Silverstone R. (2006) Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis. Cambridge: Polity Press. P. 166.

8

Couldry N. (2008) Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital storytelling // New Media & Society. Vol. 10. Pp. 373–391.

9

Комарова Н. Миф о медиатизированном центре: постдюркгеймианский подход к ритуалу в анализе медиа // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 2. С. 122–133.

10

Schultz W. (2004) Reconstructing mediatization as an analytical concept // European Journal of Communication. Vol. 19(1). Р. 87–101.

11

Krotz F. (2009) Mediatization: a concept with which to grasp media and societal change. In K. Lundby (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang.

12

Hjarvard S. (2008) The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change // Nordicom Review. Vol. 29(2). Pp. 105–134.

13

Андрианова Т. В., Ракитов А. И. Современные тенденции информатизации и медиатизации общества: Науч. – аналит. обзор. М.: ИНИОН, 1991.

14

Шаронов Д. И. О коммуникативном смысле медиатизации // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2008. № 2. С. 234–239.