Медиакоммуникации высшей школы

5.2. Медиакоммуникации вуза как часть стратегии популяризации науки

«Прежде всего, научная журналистика нужна обществу, государству. Научая журналистика нужна студентам и школьникам, хотя бы потому, что научная журналистика повышает общий уровень грамотности людей, и это очень выгодно обществу, и государству, а также это выгодно и науке, потому что научная журналистика тем самым вовлекает в науку молодежь – школьников, студентов. Это важно обществу и потому, что общество понимает, на что идут налоги, которые платят люди».

Ю. Н. Батурин, космонавт, профессор факультета журналистики МГУ[49]Медиакоммуникационная деятельность вуза играет важную роль в системе научных коммуникаций. Если рассмаривать популяризацию науки как трансформацию специальных, научных данных и знаний в понятную для каждого человека форму, то вузы становятся своеобразными трансляторами и «переводчиками» таких знаний.

Одной из проблем научных коммуникаций все еще остается барьер в общении научного и образовательного сообщества, пресс-секретарей вузов и журналистов. Даже при согласии освещать ряд вопросов деятельности вуза журналисты не всегда делают это корректно; с другой стороны, значительная часть усилий пресс-службы вуза уходит на организацию общения научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава с прессой. Новости, предоставляемые вузами, с точки зрения журналистов слишком многочисленны и редко четко ориентированы на читателя конкретного неспециализированного издания.

Важная особенность налаженных медиакоммуникаций и популяризации научных достижений вузов состоит в том, чтобы пресс-секретарь был, во-первых, осведомлен о достижениях ученых и, во-вторых, умел донести эту информацию до медиа таким образом, чтобы это было опубликовано. И тут важна не только работа пресс-секретаря, но и участие ученого, который должен помнить о двух составляющих успешной популяризации своих достижений: своевременность и содержание.

Своевременность важна в научной среде как нигде, но здесь снова возникает проблема понимания своевременности учеными и журналистами. Для ученого статья, которая вышла месяц назад, все еще актуальна и нова, а вот для СМИ такая новость уже не интересна. Поэтому для успешной реализации медиакоммуникационных стратегий оптимальным является вариант, когда ученые должны дать знать о научной статье в тот момент, когда они получили подтверждение, что ее взяли в печать.

Что касается содержания, то здесь ученому необходимо помнить, что сообщать пресс-секретарю обо всех статьях и своих выступлениях на конференциях нет необходимости. М. Шипман в книге по научным коммуникациям[50] предлагает ученому, размышляющему, стоит ли сообщить о выходящей статье, ответить на четыре вопроса:

1. Отреагируют ли на эту статью те, кто еще работает по вашей теме, и обратят ли на нее внимание? Если да, пожалуйста, дайте знать об этом пресс-секретарю.

2. Возможна ли практическая польза от этой статьи? К примеру, повлияет ли она на улучшение здоровья людей, поможет ли сэкономить средства или сделает какой-то процесс энерго- или экономически эффективнее? Если да, пожалуйста, дайте знать об этом пресс-секретарю.

3. Это очень крутая статья? Расскажи вы о ней соседу, сказал бы тот: «Ого!»? Если да, пожалуйста, дайте знать об этом пресс-секретарю.

4. Если вы не уверены насчет вышеперечисленного, но вам кажется, что что-то в этом все-таки есть, дайте знать об этом пресс-секретарю.

Хотя в настоящем учебном пособии сделан акцент на цифровых способах медиакоммуникаций, все-таки необходимо отметить, что пресс-релиз все еще играет важную роль при продвижения вуза, потому что охват официальных федеральных СМИ пока превышает охват аудитории социальных сетей. Пресс-секретарь может обращаться к СМИ посредством пресс-релизов и при этом успешно общаться со своими целевыми аудиториями через социальные сети, блоги и официальный сайт.

Что касается рассылки пресс-релизов, то специалисты сходятся во мнении, что веерная рассылка в научных коммуникациях работает не так хорошо, как точечная, когда обращаются напрямую к конкретным журналистам и/или редакторам.

В целом все медиакоммуникации вуза призваны работать не только на привлечение внимания целевых аудиторий, но и в направлении популяризации научных знаний. Существуют два критерия, которым должны удовлетворять сегодня все научные коммуникации: это публичность и предоставление обществу доступной информации. Цель публичности – максимальная осведомленность общества о науке, в современном медиатизированном обществе технологии массовой коммуникации позволяют быстро донести до широкой аудитории необходимую информацию. Общедоступность предполагает переработку строгой научной информации в тот формат, который позволяет непрофессиональной в этой сфере аудитории воспринимать эту информацию, понимать и использовать ее.

Список рекомендованной литературы:

1. 7 интервью о научной журналистике: учеб. пособие / отв. ред. Е. Л. Вартанова, сост. и науч. ред. А. Н. Гуреева. М.: Фак. журн. МГУ, 2016.

2. Аникина М. Е. Медиатизация науки глазами исследователей // Осторожно, лженаука! / под ред. Е. Л. Вартановой. Т. 1. М.: Фак. журн. МГУ, 2015. С. 8–17.

3. Гурова Е. К. Популяризация науки: задачи, стратегии, технологии. Методическое пособие для журналистов: Аналитическое исследование по государственному контракту № 14.597.11.0010. М.: Фак. журн. МГУ, 2017.

4. Популяризация науки в России: методики мониторинга СМИ и исследований аудитории: Аналитические исследования по государственному контракту № 14.597.1.0010 / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Фак. журн. МГУ, 2014.

5. Тарасевич Г. Научная журналистика: содержательная и институциональная // Формула научного PR: практики, кейсы и советы. М., 2014. С. 84–86.

6. Шипман М. Научная коммуникация: Руководство для научных пресс-секретарей и журналистов / пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.

Вопросы для самоконтроля по главе 5:

1. Какую роль играет медиакоммуникационная стратегия высшей школы в аспекте популяризации науки?

2. Назовите основные современные медиапроекты, главной целью которых является популяризация науки.

3. Какова роль отдельных университетов и ученых в популяризации науки?

4. Перечислите основные тенденции общественного интереса к науке.

5. Опишите основные механизмы взаимодействия коммуникационных структур вуза со средствами массовой информации.

6. Опишите два наиболее популярных, на ваш взгляд, научно-популярных СМИ, функционирующих в России.

Глава 6. Оценка эффективности медиакоммуникационной работы вуза

Как любая работа, медиакоммуникационная деятельность вуза требует контроля и оценки эффективности.

Пресс-релизы отправляются в редакции, взаимодействие со своими целевыми аудиториями посредством сайта и социальных сетей налажено, охват аудитории растет.

Но необходимы максимально объективные критерии для оценки этой работы. Существуют количественные и качественные критерии оценки эффективности медиакоммуникационной деятельности вузов.

6.1. Критерии оценки эффективности медиакоммуникаций вуза

Что касается оценки эффективности медиакоммуникационной деятельности вуза, то, согласно общепринятой системе оценки, принятой АКОС (Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью) в 2105 г., ключевыми инструментами, дающими наиболее полные возможности для оценки эффективности всей пиар-деятельности, считаются:

• доля публикаций, содержащих ключевые сообщения,

• охват потенциальной аудитории,

• тональность публикаций.

При определении необходимой частоты проведения замеров эффективности медиакоммуникаций вузов можно ориентироваться на рекомендации профессионального сообщества: ежемесячная и квартальная отчетность плюс еженедельный формат отчетности – в рамках реализации антикризисных и цифровых коммуникаций. Масштабную оценку эффективности системы коммуникационной деятельности и продвижения в медийном поле логичнее проводить раз в год. В качестве дополнительных параметров, позволяющих оценить работу медиакоммуникационного направления вуза, можно назвать ответы на следующие вопросы:

• созданы ли необходимые вузу коммуникационные связи;

• насколько эти связи широкие (количество участников, разнообразие, охват необходимых групп целевых аудиторий, концентрированность и прочее);

• насколько эти связи устойчивы (это определяется наличием элементов самоорганизации);

• насколько эти связи сильные (это определяется степенью позитивного отношения – доверия, эмоционального отношения);

• насколько эти связи выгодные (это определяется готовностью целевых групп участвовать и действовать в предлагаемых мероприятиях, опросах и др.).

Согласно матрице измерений коммуникаций SPN Ogilvy, можно говорить о пяти последовательных уровнях всей системы медиакоммуникаций вуза:

• информированность (количество публикаций и упоминаний в СМИ с подразделением на оплаченные публикации, публикации в собственных медиа, привлеченных СМИ и социальных сетях; тональность публикаций; тематический анализ публикаций; сгенерированные инфоповоды; посещаемость официального сайта; посещаемость страниц в социальных сетях; заинтересованность традиционных медиа);

• знание/понимание (время, проведенное на сайте; процент распространяемых далее материалов; выраженные мнения и другие формы обратной связи; ключевые сообщения; заинтересованность традиционных медиа и их публикации);

• обсуждение (время, проведенное на сайте; процент распространяемых далее материалов (репосты, цитирования, перепубликации); выраженные мнения; описание опыта; число «друзей» и «подписчиков» в социальных сетях; «лайки»; запросы традиционных медиа – по темам и спикерам; наличие спикеров – узких профессионалов);

• предпочтение/поддержка (время, проведенное на сайте; выраженные рекомендации; число «друзей» и «подписчиков» в социальных сетях; комментарии, «лайки»; запросы традиционных медиа);

• действие целевой аудитории как итоговый результат всего медиакоммуникационного воздействия (может выражаться для абитуриентов в подаче документов в данный вуз, для работодателей – в заключении договора о сотрудничестве/практике и трудоустройстве, для органов государственной власти и отраслевых структур – в выделении дотаций/грантовых выплат и т. д.).

При последовательной реализации коммуникационной стратегии вуза масштабные результаты медиатизации выражаются в формировании эффективного имиджа научно-образовательной организации, а следовательно, и в определении рейтинговой позиции в региональных и международных образовательных рейтингах. Сайт вуза по-прежнему остается важнейшим элементом в медиакоммуникационной стратегии высшей школы как основной и главный источник официальной информации, особенно для таких аудиторий, как абитуриенты и их родители.

6.2. Уровень вовлеченности аудитории в социальных сетях

Существуют количественные показатели оценки работы вуза в социальных сетях, которыми очень долгое время многие пользовались, и этого было вполне достаточно. Так, например, такие критерии, как количество подписчиков, число перепостов и комментариев. Что касается более глубокой оценки эффективности работы в социальных сетях, то здесь прежде всего нужно сказать о таком показателе, как уровень вовлеченности аудитории (engagement rate). ER – это ключевой качественный показатель успешности ведения социальных сетей, который отображается следующим образом: количество взаимодействий пользователей с постом или профилем («лайки», репосты, комментарии, переходы по ссылке) делится на общее количество подписчиков страницы и умножается на 100 %. Показатель менее 1 % считается низким, от 1 % до 3 % – средним, от 3 % до 6 % – высоким, свыше 6 % – очень высоким. Среди характеристик, которые влияют на вовлеченность аудитории, можно отметить контекст, контент и личность автора.

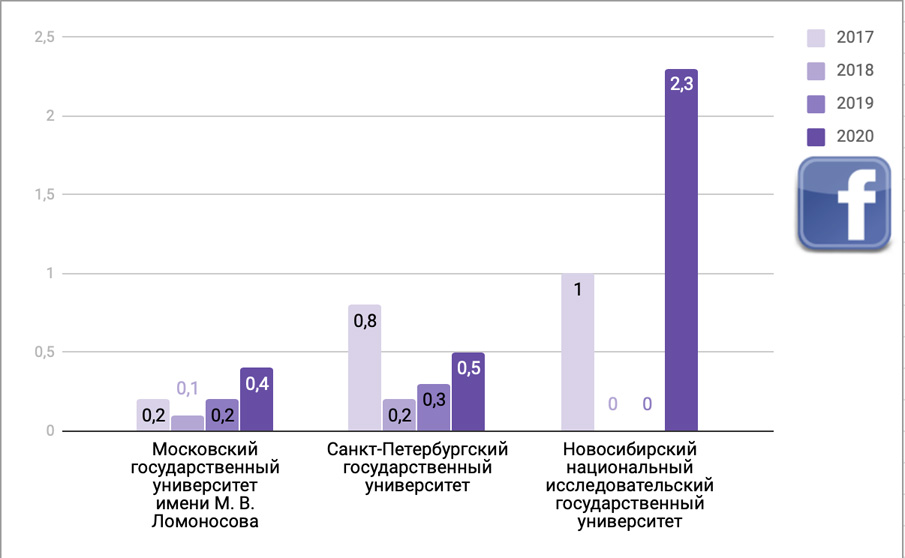

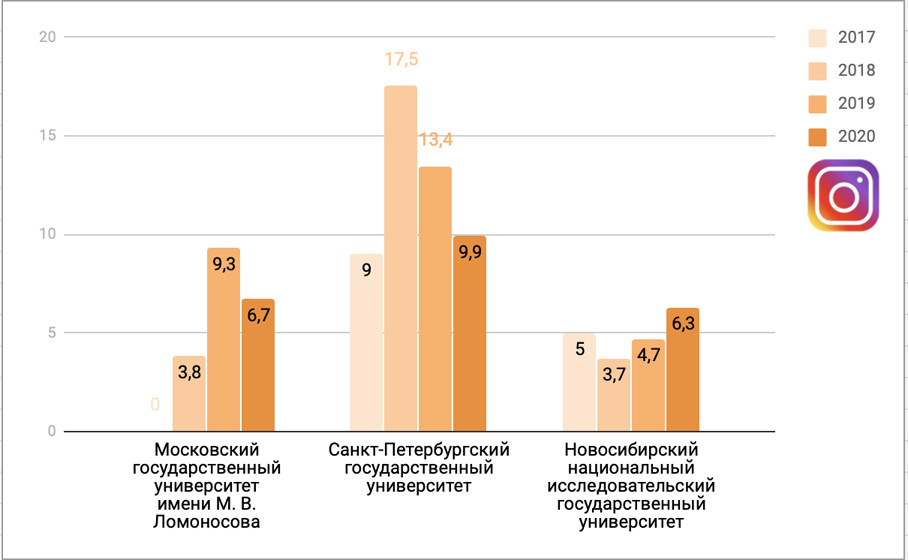

Показатель вовлеченности аудитории в социальных сетях топ-3 вузов (по состоянию на 2020 г.) представлен на Рис. 3–5 ниже.

Рисунок 3. Показатели вовлеченности аудитории ВК, в процентах

Рисунок 4. Показатели вовлеченности аудитории в Facebook, в процентах

Рисунок 5. Показатели вовлеченности аудитории в Instagram, в процентах

6.3. Мониторинг упоминаемости в медиапространстве

Для понимания того, какой образ формируется у вуза в публичном медиаполе, необходимо проводить мониторинг. Сделать это можно с помощью платных сервисов таких компаний, как, например, «Медиалогия» и «Интегрум». Они проводят мониторинг официальных СМИ, сайтов медиа, социальных сетей и даже при желании могут структурировать публикации по их тональности (позитивная, нейтральная, негативная) по ключевым словам, которые задает пользователь/заказчик. Такими словами могут быть название вуза/ факультета, фамилия ректора/декана или же название события, по итогам проведения которого необходимо проверить отклик в медиапространстве. Помимо списка публикаций подобные мониторинги предоставляют и ссылки на сами публикации.

Если же оплачивать услуги подобных компаний сложно для вуза, то эту работу можно сделать самостоятельно. Конечно же, в этом случае мониторинг скорее всего будет неполным, но все-таки поможет составить картину того, какой образ о вузе/событии или персоне вуза формируется в данный момент в медиапространстве. Прежде всего помочь в самостоятельном мониторинге могут обычные поисковики – Google, Rambler, «Яндекс» и другие, где в строке поиска забивается необходимое сочетание слов (название вуза/события). После формирования страницы можно щелкнуть на вкладку «Новости», выбрать сортировку «по дате» и получить перечень тех публикаций, в которых упоминается ключевое слово.

Какой будет частота проведения подобных мониторингов, обычно решает руководство каждого конкретного вуза вместе с ответственным исполнителем. Например, на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова такая работа проводится еженедельно по понедельникам. Некоторые руководители вузов предпочитают получать результаты ежедневно.

Список рекомендованной литературы:

1. 7 интервью о научной журналистике: учеб. пособие / отв. ред. Е. Л. Вартанова, сост. и науч. ред. А. Н. Гуреева. М.: Фак. журн. МГУ, 2016.

2. Гуреева А. Н. Методика проведения мониторинга материалов научной тематики в Российской Федерации в федеральных и региональных СМИ // Популяризация науки в России: методики мониторинга СМИ и исследований аудитории: Аналитические исследования по государственному контракту № 14.597.1.0010 / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Фак. журн. МГУ, 2014. С. 7–42.

3. Гурова Е. К. Популяризация науки: задачи, стратегии, технологии. Методическое пособие для журналистов: Аналитическое исследование по государственному контракту № 14.597.11.0010. М.: Фак. журн. МГУ, 2017.

4. Университетские СМИ в системе профессиональных координат. Учеб. пособие / сост. Л. П. Шестеркина. Челябинск: Издательский центр Южно-Уральск. гос. ун-та, 2014.

5. Формула научного пиара. Сборник лучших практик в области научных коммуникаций. СПб: ИТМО, 2016.

6. Щербаков А. В. Имидж образовательного учреждения // Справочник руководителя образовательного учреждения. 2008. № 9. С. 39–46.

Вопросы для самоконтроля по главе 6:

1. Для чего необходимо оценивать медиакоммуникационную деятельность вуза и как часто это нужно делать?

2. Какими количественными и качественными показателями можно оценить медиакоммуникационную деятельность вуза?

3. Что такое уровень вовлеченности аудитории в социальных сетях и как его можно измерить?

4. Какие факторы, на ваш взгляд, могут влиять на показатель уровня вовлеченности?

5. Как можно самостоятельно провести мониторинг медиапространства?

6. Приведите примеры ключевых слов для мониторинга с помощью «Медиалогии» по итогам Дня открытых дверей МГУ имени М. В. Ломоносова.

Заключение

Медиатизация является важным процессом, характеризующим современное общество. Любая деятельность без медиа в качестве посредника становится фактически невидимой для остальных, в том числе и в научно-образовательной сфере.

Ужесточение международной конкуренции в академической среде, а также необходимость популяризации своих научных достижений и образовательных услуг рождает необходимость формирования устойчивого образа и эффективного имиджа вуза на глобальном уровне.

Государственные научно-образовательные организации сегодня рассматривают медиатизацию своей деятельности как необходимый элемент функционирования не только для привлечения абитуриентов, укрепления своего имиджа и установления взаимодействия со своими многочисленными аудиториями, но еще и для того, чтобы таким образом отчитаться перед обществом за государственное финансирование, на которое отчисляются налоги граждан, а также закрепить за собой роль центров научного знания и высшего образования.

Продвижение образовательных услуг и результатов научных достижений в современном мире осуществляется не только традиционным способом – с помощью СМИ и различного рода мероприятий, но и все активнее в пространстве Интернета, где вузы демонстрируют конкурентные преимущества своим потребителям.

Необходимость медиатизации деятельности вузов в интернет-пространстве обусловлена изменениями в структуре медиапотребления современного общества: сегодня социальные сети становятся основной точкой входа в информационное пространство для большинства групп целевых аудиторий высшего учебного заведения, а сайт – это официальное представительство вуза в Интернете. Система медиакоммуникаций современных научно-образовательных организаций в интернет-пространстве помимо официального сайта и аккаунтов в социальных сетях включает в себя представленность вуза в новых медиа, то есть в рамках медиаполя научно-образовательных коммуникаций в Интернете.

Конкуренция среди вузов постепенно перемещается из физического пространства в виртуальную среду. Интернет-технологии позволяют вузам выходить на более широкие, чем только региональные, рынки потребителей научно-образовательных продуктов и услуг. Ввиду того что основными источниками информации стали официальные сайты и социальные сети, вузы вынуждены учитывать изменяющуюся реальность и подстраивать свою медиакоммуникационную стратегию под действительность и ожидания аудитории.

Медиатизация деятельности вузов в интернет-пространстве имеет свою специфику и особенности, в связи с чем оценка эффективности этой работы вызывает затруднения и не всегда осуществляется на регулярной основе. Коммуникационные потоки современных российских вузов в онлайн-медиа нередко имеют хаотичный характер, и системная работа в этом направлении все еще нуждается в осмыслении и оптимизации.

Современное медиаполе научных коммуникаций, как внешняя площадка для медиатизации деятельности вуза, при количественном увеличении наименований научно-популярных СМИ и запросов от редакций в контенте научно-образовательного характера не всегда полноценно используется в работе медиакоммуникационных подразделений российских вузов. Примером налаженных коммуникаций между пресс-службой и медиа может служить в связи с этим система «красной кнопки» в разделе «Наука», разработанная и внедренная в МГУ имени М. В. Ломоносова. В ходе исследования российского медиаполя научно-популярных СМИ и особенностей их функционирования в интернет-среде представляется необходимой активизация взаимодействия коммуникационных подразделений российских вузов и научно-популярных СМИ.

Сайт университета – это его имидж в международном интернет-пространстве. Более того, исследование основных систем и критериев рейтингования высшего образования позволяет нам сделать вывод, что освещение деятельности вуза в Интернете сегодня уже является фактором, в той или иной степени влияющим на то, какое место займет университет в отечественных и международных академических рейтингах.

К настоящему времени подавляющее большинство российских вузов имеет официальный сайт, но, как показывают проведенные исследования, проблема повышения качества интернет-ресурсов является актуальной для большинства российских высших учебных заведений. Средством оценки эффективности работы официальных сайтов российских вузов, когда учитываются и количественные («видимость» и популярность сайта), и качественные показатели (соответствие нормативно-правовым регламентам, запросам целевых аудиторий в информации об образовательных программах, о результатах научных достижений, доступность информации на различных языках, видимость сайта в Интернете и др.), может стать методика, предложенная в настоящем учебном пособии.

Ряд критериев этой методики может быть пересмотрен в зависимости от целей и задач конкретного временного промежутка: так, например, после 2014 г. стало более значимым наличие на сайте вуза основной документации, а в связи с географическим расширением охвата целевых аудиторий – предоставление информации на иностранных языках. А вот критерий «Видимость в Интернете» теряет свое значение, так как исследование сайтов вузов 2016 г. показало наивысший балл у всех без исключения вузов из выборки, что позволяет сделать вывод о постоянстве данного критерия, поэтому он не требует регулярной оценки.

Лидерами среди российских вузов по оценке эффективности их официальных сайтов стали Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Основными критериями, которые требуют усиления, стали показатели из блоков «Интерактивность» (наличие обратной связи, наличие ссылок на социальные сети, возможность подписки на новости и др.), «Дизайн» (удобство просмотра фотографий и видеофайлов, целостность стилевого оформления) и «Контент» (полнота представленности основной документации, информации о внеучебной деятельности, а также перевод на иностранные языки).

Исследования также позволили выделить наиболее популярные в академической среде социальные сети – это «ВКонтакте», Facebook и YouTube. Однако медиакоммуникации российских вузов в данной области также не имеют четкой стратегии и системы: так, например, некоторые вузы вплоть до последнего времени не имели ссылки-перехода на аккаунты в социальных сетях, а другие вузы, создав аккаунты в большинстве представленных в России социальных сетей, не обновляют информацию на своих страницах или же банально кросспостят один и тот же контент на различных площадках в онлайн-пространстве. По работе в социальных сетях (по количественному показателю охвата) лидируют Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

На основе систематизации данных, полученных в ходе исследований, можно выделить ряд рекомендаций российским вузам для более эффективной реализации медиакоммуникационной деятельности в интернет-пространстве.

• Медиакоммуникационные потоки современных российских вузов должны иметь системный и комплексный характер, потому что интернет-площадки предоставляют большие возможности (высокая скорость передачи информационного сообщения, обратная связь, возможности предоставления различных форматов контента), но в то же время являются и источником репутационных угроз (негативные сообщения, запросы/вопросы без ответов, открытость площадок для высказывания мнений).

• Современное российское медиаполе научно-образовательных коммуникаций в Интернете существенно расширилось за последние несколько лет и предоставляет большие возможности для медиатизации результатов своей деятельности вузам, в связи с чем необходимо иметь выработанный алгоритм взаимодействия с ними.

• Официальный сайт российского вуза должен соответствовать требованиям законодательства и отвечать запросам всех групп целевых аудиторий, в связи с чем рекомендуется осуществлять оценку эффективности работы сайта по заранее проработанной методике (в основу может быть положена методика, предложенная в данном исследовании) с заданными временными промежутками.