Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения

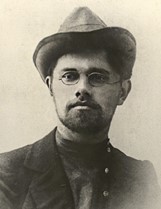

Алексей Гастев.

Источник: Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Ключевой пролетарский поэт ХХ в.; первый радикальный реформатор процесса труда в промышленности.

Профессиональный революционер с 1902 г. Анархо-синдикалист, близок к революционным синдикалистам. Причислить его к анархистам затруднительно.

Автор книги стихов «Поэзия рабочего удара» (1917), показавшей органику «пролетарского языка» с его антропоморфизацией машины и фабрики, чувственностью тотального протеста и рациональностью производственной инструкции.

В 1921 г. создал в Москве Центральный институт труда (ЦИТ), который называл своим художественным проектом. ЦИТ сотрудничал с ВХУТЕМАСом: вместе они исследовали процесс труда с помощью киносъемки и обучали рабочих самоорганизации, театрализуя трудовой процесс.

Филиалы ЦИТ действовали по всей стране, превращая «проклятый» труд в коллективную творческую созидательную деятельность. Советский промышленный прорыв 1930-х гг. состоялся во многом благодаря сетевой деятельности ЦИТ.

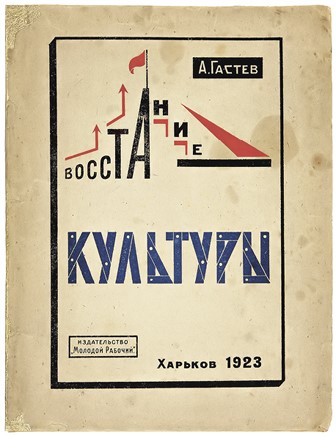

Также Гастев – автор иллюстрированных конструктивистами книг и плакатов по научной организации труда.

В 1939 г. расстрелян.

Рогдай ‹Алексей Ган›

«БАШНЯ» АЛЕКСЕЯ ГАСТЕВА

Анархия. 1918. 11 мая. № 56. С. 4

О тов. Гастеве я смутно слышал среди московских металлистов[150] и в дни заседаний московской конференции культурно-просветительных и пролетарских организаций.

Мельком упоминалось, что среди петроградских рабочих пользуется вниманием и успехом тов. Гастев, поэт своего завода.

Говорили, что он поет о подшипниках, о шкиве, что индустрия – его любимейшая тема.

Наконец, Петроградский Пролеткульт издал первую книгу его: «Поэзия рабочего удара».

Книга Алексея Гастева до Москвы еще не дошла.

Помещу пока здесь поэму в прозе «Башня»[151].

БАШНЯНа жутких обрывах земли, над бездною страшных морей выросла большая железная башня рабочих усилий.

Долго работники рыли, болотные пни корчевали и скалы взрывали прибрежные.

Неудач, неудач – сколько было несчастий!

Руки и ноги ломались в отчаянных муках, люди падали в ямы, земля их нещадно жрала.

Сначала считали убитых, распевали им песни надгробные. Потом помирали без песен прощальных, без слов. Там, под башней, погибла толпа безымянных, но славных работников башни.

И всё ж победили… и внедрили в глуби земли тяжеленные, плотные кубы бетонов-опор.

Бетон – это замысел нашей рабочей постройки, работою, подвигами, смертью вскормленный.

В бетоны впились, в них вросли, охватили огнем их железные лапы-устои.

Лапы взвились, крепко сцепились железным объятьем, кряжем поднялись кверху и, как спина неземного титана, бьются в неслышном труде-напряженьи и держат чудовище-башню.

Тяжела, нелегка эта башня земле. Лапы давят, прессуют земные пласты. И порою как будто вздыхает сжатая башней земля; стоны несутся с низов, подземелья, сырых необъятных подземных рабочих могил.

А железное эхо подземных рыданий колеблет устои и всё об умерших, всё о погибших за башню работниках низкой железной октавой поет.

На лапы уперлись колонны, железные балки, угольники, рельсы.

Рельсы и балки вздымаются кверху, жмутся друг к другу, бьют и давят друг друга, на мгновенье как будто застыли крест-накрест в борьбе и опять побежали всё выше, вольнее, мощнее, друг друга тесня, отрицая и снова прессуя стальными крепленьями.

Высоко, высоко разбежались, до жути высоко, угольники, балки и рельсы; их пронзил миллион раскаленных заклепок – и всё, что тут было ударом отдельным, запертым чувством, восстало в гармонии мощной порыва единого… сильных, решительных, смелых строителей башни.

Что за радость – подняться на верх этой кованой башни! Сплетенья гудят и поют, металлическим трепетом бьются, дрожат лабиринты железа. В этом трепете всё – и земное, зарытое в недра, земное и песня к верхам, чуть видным, задернутым мглою верхам.

Вздохнуть, заслепиться тогда и без глаз посмотреть и почувствовать музыку башни рабочей: ходят тяжелыми ходами гаммы железные, хоры железного ропота рвутся, в душу зовут к неизведанным, бо´льшим, чем башня, постройкам.

Их там тысячи. Их миллион. Миллиарды… рабочих ударов гремят в этих отзвуках башни железной.

– Железо, железо!.. – гудят лабиринты.

В светлом воздухе башня вся кажется черной, железо не знает улыбки: горя в нем больше, чем радости, мысли в нем больше, чем смеха.

Железо, покрытое ржавчиной времени, – это мысль вся серьезная, хмурая дума эпох и столетий.

Железную башню венчает прокованный, светлый, стальной – весь стремление к дальним высотам – шлифованный шпиль.

Он синее небо, которому прежние люди молились, давно разорвал, разбросал облака, он луну по ночам провожает, как странника старых, былых повестей и сказаний, он тушит ее своим светом, спорит уж с солнцем…

Шпиль высоко летит, башня за ним, тысяча балок и сеть лабиринтов покажутся вдруг вдохновенно легки, и реет стальная вершина над миром победой, трудом, достиженьем.

Сталь – это воля труда, вознесенного снизу к чуть видным верхам.

Дымкой и мглою бывает подернут наш шпиль: это черные дни неудач, катастрофы движенья, это ужас рабочей неволи, отчаянье, страх и безверье…

Зарыдают сильнее тогда, навзрыд зарыдают октавы тяжелых устоев, задрожит, заколеблется башня, грозит разрушеньем, вся пронзенная воплями сдавшихся жизни тяжелой, усталых… обманутых… строителей башни.

Те, что поднялись кверху, на шпиль, вдруг прожгутся ужасным сомненьем: башни, быть может, и нет, это только мираж, это греза металла, гранита, бетона, это – сны. Вот они оборвутся… под нами все та же бездонная пропасть – могила…

И, лишенные веры, лишенные воли, падают вниз.Прямо на скалы… На камни.Но камни, жестокие камни…Учат!Или смерть, или только туда, только кверху, – крепить, и ковать, и клепать, подыматься и снова все строить, и строить железную башню.

Пробный удар ручника…Низкая песня мотора…Говор железный машины…И опять побежали от тысячи к тысяче токи.И опять миллионы работников тянутся к башне.Снова от края до края земного несутся стальные каскады работы, и башня, как рупор-гигант, собирает их в трепетной песне бетона, земли и металла.

Не разбить, не разрушить, никому не отнять этой кованой башни, где слиты в единую душу работники мира, где слышится бой и отбой их движенья, где слезы и кровь уж давно претворились в железо.

О, иди же, гори, поднимайся еще и несись еще выше, вольнее, смелее!Пусть будут еще катастрофы…Впереди еще много могил, еще много падений.Пусть же!Все могилы под башней еще раз тяжелым бетоном зальются, подземные склепы сплетутся железом, и в городе смерти подземном ты бесстрашно несись —

И иди —И гори,Пробивай своим шпилем высоты,Ты, наш дерзостный башенный мир!* * *В своей заметке «Пролетарское искусство» тов. Павлов, разбирая стихи поэтов-пролетариев, удачно отметил:

«Все, что издавали и печатали поэты из народа, надо констатировать как бессилие и бескрылость. Все они оставались далеко от заветных упований действительного пролетариата.

Краеугольный камень их поэзии – это воспевание их рабочей “юдоли”, сетования об “оскудении”, и все это “подается” под сладеньким гарниром сладенькой “тоски и печали”, а это-то и лишает тему всей присущей ей революционности».

Если припомнить другую категорию поэтов, которую мне пришлось как-то на лекции назвать: «поэты, вперед на бой», то и о них лучше не скажешь.

И появление такого поэта, как тов. Гастев, нельзя встретить немо.

Пока его книга еще где-то завалилась в департаменте Пролеткульта, нужно перепечатать ее на страницах всех изданий, которые попадают в руки рабочих.

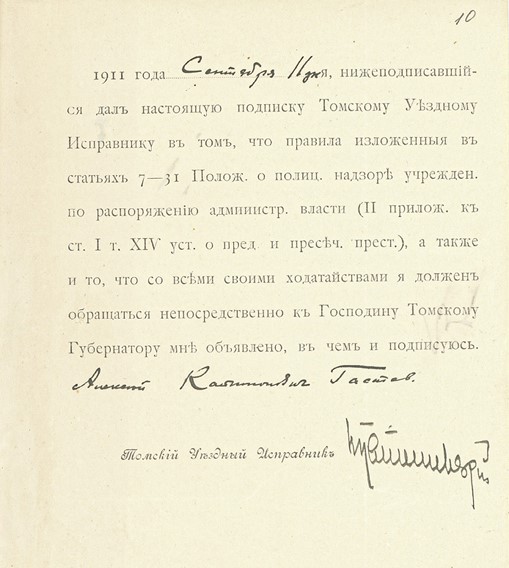

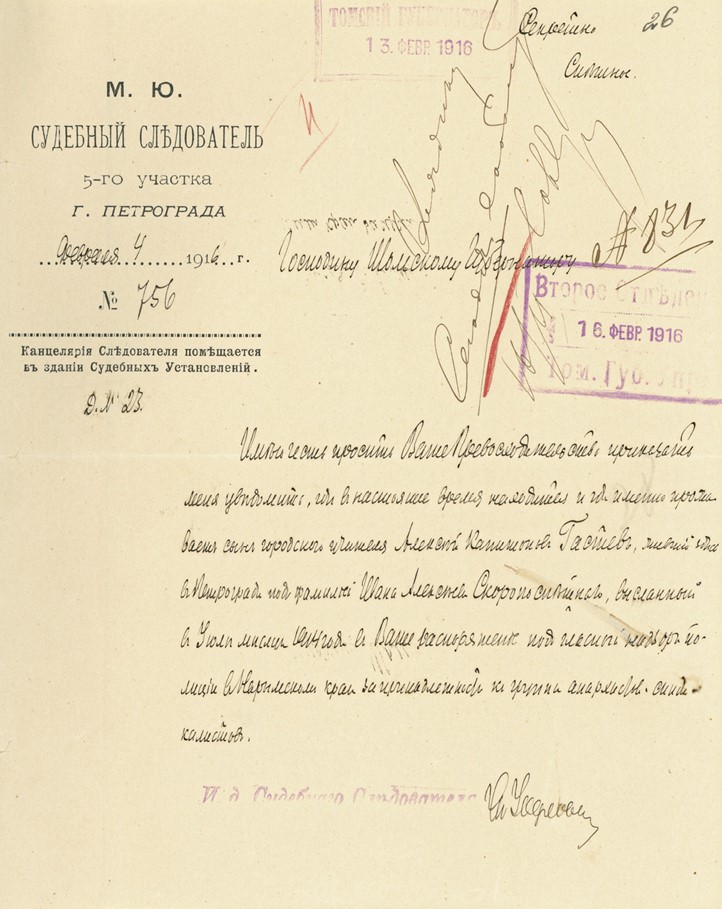

На листе 10 из дела о высылке Гастева сохранилась его подпись.

Из фондов ГАТО

Гастев в 1916 г. был выслан в Нарымский край под гласный контроль полиции за принадлежность к группе анархо-синдикалистов.

Из фондов ГАТО

Алексей Ган

ПЕВЕЦ РАБОЧЕГО УДАРА

Анархия. 1918. 26 мая. № 69. С. 3–4

– Кончено!

Довольно с нас песен благочестия.

Смело поднимем наш занавес.

И пусть играет НАША музыка».

«МЫ ПОСЯГНУЛИ», – говорит Алексей Гастев.

«Шеренги и толпы станков, подземные клокоты огненной печи, подземные спуски нагруженных кранов, дыханье прикованных крепких цилиндров, рокоты газовых взрывов и мощь, молчаливая пресса, – вот НАШИ ПЕСНИ, РЕЛИГИЯ, МУЗЫКА».

– «Нам когда-то дали вместо хлеба МОЛОТ и заставили работать.

Нас мучили…

Но, сжимая молот, мы назвали его другом, каждый удар прибавлял нам в мускулы железа, энергия стали проникала в душу, и мы, когда-то рабы, ТЕПЕРЬ ПОСЯГНУЛИ НА МИР».

Мы не будем рваться в эти жалкие выси, которые зовутся небом.

Небо – создание праздных, лежачих, ленивых и робких людей.

«РИНЕТЕСЬ ВНИЗ!»

Вместе с огнем, и металлом, и газом, и паром – нароем шахт; пробурим величайшие в мире туннели; взрывами газа опустошим в недрах земли непробитые страшные толщи.

О, мы уйдем, мы зароемся в глуби, прорежем их тысячью стальных линий, мы осветим и обнажим подземные пропасти каскадами света и наполним их РЕВОМ МЕТАЛЛА.

На многие годы уйдем от неба, от солнца, мерцания звезд, сольемся с землей:

Она – в нас, и мы – в ней».

«Мы посягнем», – пишет Алексей Гастев, и, чувствуя удары железного молота, посягнут с ним в эту грозную минуту, когда, холодея, будут отдыхать от стального бега машины, мировые миллиарды, его товарищи.

Гастев любит завод, любит машину и от радости и торжества кричит:

«Мы вместе».

Он живет в самом лучшем городе мира и работает в самом большом знаменитом заводе.

А в стороне, где шумит город, – проспект «наших владельцев», где все играют, все играют, все кутят.

Но это его не повергает в уныние.

Он помнит, что он один из тех, кто обещал посягнуть.

И он рассказывает, как в окно вагона, в котором они пересекали проспект, летя на работу, они кричали в заплывшие лица кутил-собственников:

– «Продолжайте, господа!»

А они гордятся, говорят друг другу речи, пишут стихи и поют хвалебные дифирамбы. И все про то, что эти заводы, горы угля, дороги, это все – их, это принадлежит им…

Они ликуют от радости, но Гастев и его товарищи снова кричат им:

– «Продолжайте, господа!»

Убежденный в своей силе, определивший близкий день решительного боя и грозной победы, Гастев несется к своему заводу, и первый привет, первый радостный салют – ИМ, его друзьям, светлым машинам.

Они улыбнулись, вздрогнули, крикнул гудок, и начался вихрь работы.

Гастев работает и думает:

«Я полюбил тебя, рокот железный,Стали и камня торжественный звон.Лаву…Огонь беспокойный,Мятежный,Гимн в машинных —Их бравурныйТон.* * *Я полюбил твои вихриМогучие,Бурного моря колес и валов,Громы раскатные —Ритмы певучие,Повести грозные,Сказки без слов.Но полюбил я и тишь напряженную,Ровный,И низкий,И сдержанный,Ход.Волю каленую,В бой снаряженную,Мой дорогой,Мой любимыйЗавод».Он не изобрел еще формы железного слова, но все его замыслы, все его помыслы определенно живут в вихре механического грома и металлического дела.

Он изобрел душу, живую и сильную, там, где люди ‹нрзб› мира не знали красоты и радости.

К индустрии подходит бельгийский поэт Эмиль Верхарн, но он только подходит.

«Под рукою Верхарна, – как заявляют его усердные критики, – лира поэта стала многострунной и полнозвучной, как сама жизнь; его поэзия – эпическая поэзия массы; влюбленность Верхарна в сладострастную роскошь старой живописи не помешала ему понять новую и, конечно, скромную красоту XIX века, – красоту, основанную на жестах и движениях, поступи и равновесии человека из народа».

Верхарн хвалил Менье – бельгийского скульптора – за то, что он с пьедестала снял Аполлона и поставил кузнеца.

«Менье, – писал Верхарн, – осмелился изобразить жизнь такою, какой ее СДЕЛАЛ СТРАШНЫЙ И ЛИХОРАДОЧНЫЙ ТРУД».

Как бы вульгарен ни был объект изображения – взор художника всегда сумеет открыть в нем мотив для энтузиазма. И хотя Верхарн и говорит в конце, что искусство Менье – «не только искусство жалости, но и силы, дерзаний и победы», но я убежден, что ему не поверит ни один из мирового миллиарда товарищей Гастева.

Эта барская манера снисхождения, эта благотворительность – просто циничны.

Появление Гастева решительно устанавливает утверждение тех, кто громко заявил, что «в недрах нашего революционного грома» нарождается новое пролетарское искусство.

Отныне можно наглядно установить два полюса.

Гастев – поэт пролетарской песни, и Верхарн – певец буржуазии.

Задетый индустрией и жизнью, которую сделал «страшный и лихорадочный труд», – Верхарн пишет своего банкира, у которого

«…круг фонтанов нефтяных,

И шахты темные его богатых копей,

И звон его контор, знакомых всей Европе,

Звон, что зовет, пьянит, живет в умах людских».

Сентиментальничая с тем, кто на своих плечах несет «страшный и лихорадочный труд», – Верхарна больше поражает банкир, которого он дописывает с упоением:

«Так, подавляя все Ньягарами своей

Растущей силы, он, сутулый и угрюмый,

Над грудами счетов весь погруженный в думы,

Решает судьбы царств и судьбы королей».

Верхарна, как поэта-профессионала, все, однако, поражает. Он – мастер своего ремесла и должен уметь все.

Другое дело Гастев. Его творческая изобретательность останавливается только перед тем, что органически связано с ним и той культурой, строят которую «мировые миллиарды».

Летя в вагоне к заводам, он спрашивает себя:

«Чьи они? Эти города, машины, железные пути и поднебесные постройки?»

«Я не могу прочесть издалека ни одной вывески, но из поезда видно, – пишет он, – как мои товарищи, одетые в голубое, белое, коричневое, работают тысячами около тысяч машин, верстаков, тисков и сооружений».

И когда гудят утренние гудки на рабочих окраинах – это вовсе не призыв к неволе. Это – песня будущего.

О чем же поют гудки?

– ЭТО УТРЕННИЙ ГИМН ЕДИНСТВА!..

Баян Пламень[152]

ВСЕМ, КТО УЖАЛЕН ЗМЕЕЙ

Анархия. 1918. 26 апреля. № 47. С. 4

Нас – шесть анархо-футуристов.Быть может, скоро нас будет много!Но теперь нас только – шесть…Мы облиты ядом проклятого бешенства.Мы захлебнулись в крови и мести —И мы пришли с Черным Набатом к «Анархии».В подземельях тюрьмы – томитсядвое анархо-футуристов:Кровь Горящей ЛильииЧерный Петух.Нас гонят, над нами издеваютсяапостолы эшафота, апостолы распятья и убийства…Оплевывают наши факела змеиной плесенью, а мы выше, мы – грознее, мы – сильнее!Мы – бунтари.Мы пришли к «Анархии» взвить Черный Набат…Мы – революционные анархо-футуристы!Нас только шесть —Но скоро будет много!Баян Пламень

ЧЕРНЫЙ НАБАТ РЕВОЛЮЦИОННЫХ АНАРХО-ФУТУРИСТОВ

ПОСВЯЩЕНО ПАМЯТИ РАССТРЕЛЯННЫХ АПОСТОЛОВ АНАРХИИ

Анархия. 1918. 26 апреля. № 47. С. 4

Ко всем – кто местью пышет!Кто слышитМуки распятых!..* * *Медный Зев плюется ревом —Золотыми слитками крови!..Дыханье МестиОгнем багровым,Рубином рдяным,Костром махровымРасцветает знойноВ каждом казенном слове,В каждом трупе новом,В каждом ребенке успокоенном…Исцелители тюремщины,Эшафотисты,Тюрьмодержцы!Мы – Анархисты, —Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Не вошли в книгу десяток довольно графоманских текстов, которые связаны с «тупиковыми» культурными начинаниями отдельных персон, в дальнейшем не получившими никакого развития (танцевальная поэзия Александра Струве, записки о вольной школе Н. Панина; материалы по частному конфликту с педсоставом Щелковского коммерческого училища художника Бориса Комарова, преподававшего там графические искусства, и некоторые еще более незначительные заметки). Опущены также некоторые стихи Баяна Пламеня – их полная публикация заняла бы непропорционально большую часть книги. По этой же причине не вошли в издание стихи Алексея Гастева, публикации которых в «Анархии» сами по себе были постепенной перепечаткой всей книги «Поэзия рабочего удара», выпущенной Пролеткультом. Тем не менее исчерпывающую версию всех публикаций раздела «Творчество», а также смежного с ним раздела «Строительство» (опубликованных в хронологическом порядке) можно посмотреть в ВК-сообществе «Анархия – Творчество»:

2

Алексей Ган собрал на страницах «Анархии» целый круг авторов-анархистов, преимущественно художников – Казимира Малевича, Александра Родченко, Ольгу Розанову, Надежду Удальцову, Алексея Моргунова, Владимира Татлина, Ивана Клюна, Рюрика Ивнева, Баяна Пламеня и др. Они противопоставляли себя и академическому искусству, и искусству модерна. Именовали себя «анархо-футуристами», «анархо-бунтарями», «художниками-бунтарями».

3

Малевич К. Статьи в газете «Анархия» (1918) // Малевич К. Собрание сочинений в 5 т. М.: Гилея, 1995. Т. 1. С. 61–125.

4

Как уже упоминалось, «художники-бунтари» – авторы «Творческого» раздела газеты «Анархии» – стояли на самых передовых, в смысле самых радикальных позициях, критиковали они не только академическое искусство, но и футуристов (того же Маяковского) за (sic!) умеренность. При этом в орбите притяжения оказались не только «анархо-футуристы». Она была гораздо шире и включала тех, кто не входил в эту группу, например Татлина.

5

«Кафе поэтов» оформляли и расписывали Давид Бурлюк, Георгий Якулов, Валентина Ходасевич, Аристарх Лентулов, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. «Кафе поэтов» посещали и анархисты. Подробнее про «Кафе поэтов» см. главу 4. Именно в помещении этого кафе некоторое время размещалась сама газета «Анархия» (см. главу 11). См.: Лапшин В. П. «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке // Художник, сцена. Сборник статей. М.: Советский художник, 1978. С. 178–188.

6

Махно Н. И. Мятежная юность (1888–1917). Париж: Громада, 2006. С. 66. Владимир Владимирович Бармаш (1879–1937) – участник революции 1905–1907 гг., организатор анархистской группы «Свободная коммуна» в Лефортово. Участвовал в экспроприациях, бежал во Францию. По возвращении в Россию был арестован, освобожден как политический заключенный после Февральской революции. Участник Московского вооруженного восстания 1917 г., глава Лефортовской группы анархистов-коммунистов. Один из организаторов МФАГ, ее казначей. В 1918–1921 гг. – депутат Моссовета. Сотрудник ряда советских госучреждений, пропагандист анархо-синдикализма. В 1919 г. присоединился к Махно на Украине. В 1920 г. – один из организаторов Московской секции анархо-универсалистов. С 1921 г. бо́льшую часть жизни провел в заключении и ссылках. Расстрелян в 1937 г.

7

См., напр.: Махно Н. И. Воспоминания. М.: Вече, 2024. Кн. II. Гл. XIII. Под ударами контрреволюции (апрель – июнь 1918 г.).

8

Черная гвардия МФАГ была разрешенной организацией и формировалась МФАГ в поддержку Красной армии для защиты страны от иностранной интервенции.

9

26 октября 1917 г. анархисты МФАГ захватили типографию «Московского листка», но были выбиты из нее юнкерами. Девять анархистов были ранены.

10

Аба Ахимеир. Аба Гордин – в духе Кропоткина. Перевод с иврита: Моше Гончарок // Журнал-газета «Мастерская». Главный редактор Евгений Беркович. 03.08.2013. URL: https://club.berkovich-zametki.com/?p=6274.

11

Элиасберг А. Современные немецкие поэты. IV. Людвиг Шарф // Весы. 1908. № 2. С. 96–99.

12

Стихотворения Людвига Шарфа. С прил. ст. А. Луначарского и портр. Шарфа работы Ихенгейзера. М.: Правда, 1906.

13

Герасимов Н. И. Кто такие братья Гордины? (на материале архивных документов Исследовательского института языка идиш в Нью-Йорке) // Отечественная философия. 2023. Т. 1. № 1. С. 83.

14

Андреев Л. Гибель // Русская воля. 1917. 30 апреля. № 89.

15

Бычков А. 3 (16) июля: начало волнений // 1917. Столкновение с бездной. Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций. Июль 1917: июльские события. URL: https://1917.tass.ru/article/iyul.

16

Его же. Ленин – «немецкий шпион» // Там же.

17

7 июля 1917 г. Временное правительство издало приказ об аресте Ленина, Зиновьева, Коллонтай, Рошаля и др. (всего около 40 человек) по обвинению в государственной измене и организации вооруженного восстания.

18

Ратьковский И. С. Восстановление смертной казни на фронте // Новейшая история России. 2015. № 1. С. 51.

19

Андреев Л. К тебе, солдат! // Русская воля. 1917. 14 июля. № 165. С. 2.

20

С 5 по 9 июля (18–22 июля по н. ст.) Ленин скрывался в Петрограде, затем в ночь с 9 на 10 (с 22 на 23) июля покинул столицу и вместе с Г. Е. Зиновьевым перебрался в Разлив (неподалеку от Сестрорецка). Об этом см.: Лавренов С. Я., Бритвин Н. И. От июльского кризиса к Октябрьской революции // Обозреватель = Observer. 2017. № 1. С. 84.

21

Ленин, Ганецкий и Ко – шпионы // Живое слово. 1917. 5 июля. № 51 (404). С. 1, 2.

22

Худолей В. С. Анархические течения накануне 1917 года // Михаилу Бакунину. 1876–1926. Очерки истории анархического движения в России. М.: Голос труда, 1926. С. 314–322.

23

Махно Н. Азбука анархиста. М.: ПРОЗАик, 2012. С. 25.

24

Ветлугин А. Авантюристы гражданской войны. Париж: Север, 1921. С. 70–71.

25

См.: Рублев Д. И. Черная гвардия. Московская федерация анархистских групп в 1917–1918 гг. М.: Common place; Независимый альянс, 2020. С. 140–141..

26

Леонтьев Я. В. На внутреннем фронте Гражданской войны. Сборник документов и воспоминаний. М.: Алисторус, 2018. С. 103.

27

Там же. С. 104.

28

Анархо-синдикализм проник в Россию вместе с вернувшимися из эмиграции участниками Первой русской революции 1905–1907 гг. В России эти идеи воспринимались как «новшество», ведь придуманы они были не тут, а занесены сюда из-за границы. Кооперативное движение (к которому относился потребительский союз) было частью анархистского движения самоуправления в экономике..

29

Леонтьев Я. В. На внутреннем фронте… С. 104.

30

Казанова А. Духовные поиски князя Дмитрия Шаховского // Дмитровский край. 31.03.2017. URL: https://dmkray.ru/novosti/dukhovnye-poiski-knyazya-dmitriya-shakhovskogo.html.

31

Леонтьев Я. В. На внутреннем фронте… С. 104.

32

Сенин А. С. Борьба за власть на российских железных дорогах: Викжель, Викжедор, Всопрофжель… (1917–1918 гг.) // Новый исторический вестник. 2005. № 13. С. 77.

33

Съезд открылся 6 апреля 1917 г. Стенограмму его заседаний сделал Казимир Ковалевич: Делегатский съезд Московско-Курской, Нижегородской, Муромской и Окружной жел. дор. // Воля и думы железнодорожника. 1917. 16 апреля. № 2. С. 2–4.

34

Первое собрание Центрального комитета М. Курской, Нижегор., Муром. и Окружной жел. – дор. // Воля и думы железнодорожника. 1917. 16 апреля. № 2. С. 4.

35

См.: Исаков А. П. Политическая позиция руководства Викжеля в период становления советской власти // Общество и право. 2005. № 1(7). С. 139–150.