Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения

С этого момента начинается недолгая, но чрезвычайно насыщенная история русского анархо-авангардизма.

3 ДЕКАБРЯ 1917 Г. – 2 ИЮЛЯ 1918 Г.

глава № 1

ПОЧЕМУ НЕТ ПРОЛЕТАРСКИХ ПЕСЕН?

Алексею Гану чудится речь в гудении революции

ИНФОПОВОД

Алексей Ган дебютировал в «Анархии» с воззванием «К поэтам пролетарских песен», которое он прочел на первом свидании с ними. Свидание это состоялось 3 декабря 1917 г. в профсоюзе булочников (Арбат, 9)[137].

На встрече Ган набросал для своих слушателей метод создания песен революции, как он его себе представлял: свободный мятежный стих с перебоями ритма и очень яркими образами. По сути, Ган стремился к созданию новой для России школы экспрессионистской поэзии.

Уже на первом свидании Ган пообещал поэтам, что выпустит сборник их стихов об Октябрьской революции, если они такие напишут. Видимо, он надеялся использовать их в постановке Пролетарского театра об Октябрьской революции.

Следует сказать, что гановское собирание пролетарской поэзии не было пионерским. Например, большой (120-страничный) сборник «Песни борьбы» выпустил «Союз русских социал-демократов за границей» в 1902 г. в Женеве[138]. С тех пор с существенными изменениями он издавался в подпольных русских типографиях неоднократно. Песни борьбы были нужнее хлеба: они утверждали ее подлинность.

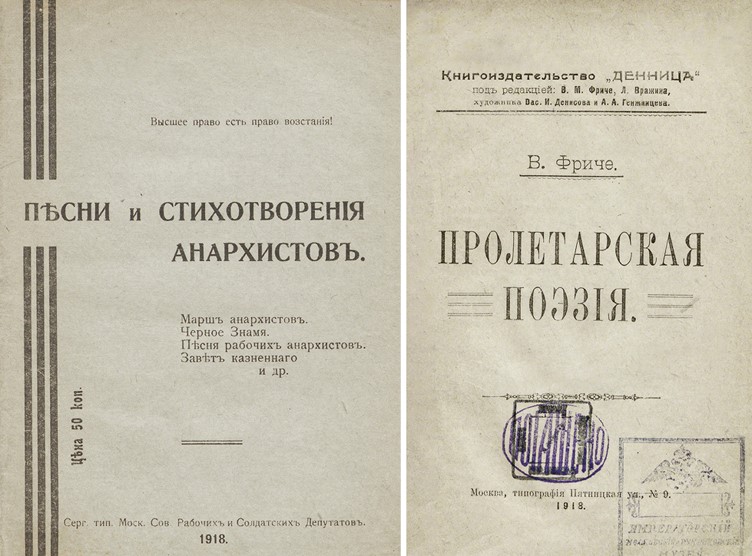

Среди подобных сборников были «Песни и стихотворения анархистов», напечатанные в 1917 г. в реквизированной Советом солдатских депутатов типографии Троице-Сергиевой лавры.

Но это были песни борьбы, сложенные до пролетарской революции. Теперь революция победила. И эта победа требовала нового языка, способного описать мощные освободительные движения народных анархических масс. Кодовым словом Гана (как почти всех авторов раздела «Творчество», а также многих других авангардистов) было слово «Мы». Собственную пьесу Ган обдумывал именно с таким названием[139].

На Первой Московской конференции Пролеткульта Ган услышал о петроградском рабочем поэте-анархисте Алексее Гастеве и был поражен его новой эстетикой. На страницах «Анархии» Ган поместил два собственных материала о Гастеве. Один из них – о «Башне» – подписан псевдонимом Рогдай. Принадлежность этого текста Гану несомненна: сама структура очерка о поэте чисто гановская; ровно такую же композицию Ган использует в своем тексте о поэте Святогоре. Словарь и пафос высказывания также выдают Гана. Кроме того, в тексте о «Башне», написанном от первого лица, упоминаются реалии из жизни самого Гана: его участие в упомянутой конференции и чтение лекций о пролетарской поэзии.

Обложки книг 1918 г. Вопросы поэтики революции сразу после ее победы занимали и анархистов, и большевиков.

Источник: РГБ

Таким образом, у нас появляется достаточное основание подтвердить высказанную еще в 1995 г. догадку А. Д. Сарабьянова о том, что псевдонимом «Рогдай» пользовался в «Анархии» Алексей Ган[140]. Это важно. Именно «Рогдай» в дальнейшем на страницах газеты будет сопровождать статью «В художественной коллегии изобразительных искусств» – важнейший текст Малевича, впоследствии прижившийся в исследовательских работах под условным названием «Декларация прав художника» и раскрывающий его представления о справедливых взаимоотношениях творца и государственных структур в неустойчивых реалиях тогдашней России.

Какой смысл Ган вкладывал в свой псевдоним Рогдай – вопрос отдельного исследования.

А пока на страницах «Анархии» Ган постепенно републиковал практически всю книгу Гастева «Поэзия рабочего удара», вышедшую в 1917 г. в издательстве Пролеткульта. В СССР и РФ эти тексты Гастева неоднократно переиздавались[141], поэтому тут мы не будем их повторять.

Вторым существенным поэтом «Анархии» стал удивительный человек Святогор, обративший на себя внимание в первой половине 1917 г. мятежной книжкой «Петух революции» – «вулканическим» сборником стихов и одновременно программным манифестом философии биокосмизма. Но новых стихов в 1918 г. Святогор не писал, увлекшись, как Ган и Малевич, утверждением новой революционной поэтики (см. его манифестарные теоретизирования в главе 7 настоящего издания).

Из нового, старательно написанного по рецептам Гана, в «Анархии» появились только стихи Баяна Пламеня, личность которого еще достоверно не установлена.

С большой долей вероятности Баян Пламень – это Вадим Баян[142], вошедший в круг футуристов в феерическом 1913 г. в роли курьезного персонажа[143].

Сначала Вадим Баян был большим поклонником и подражателем эгофутуриста Игоря Северянина и пригласил того в турне по Крыму за свой счет. Игорь Васильевич предложил Баяну позвать с собой и других футуристов-индивидуалистов – Маяковского с компанией. Баян так и сделал. И они приехали. И унижениям Баяна не было конца. История эта хорошо известна, любима исследователями и отлично ими описана.

С тех пор много чего с Баяном произошло, и, благодаря исследователям, мы в деталях знаем, что именно[144].

После Февральской революции 1917 г. Вадим Баян собрал в Симферополе кружок поэтов и издал первый в Крыму футуристический сборник стихов «Радио» – о скорости и техницизме своего времени, которые делали цивилизацию более гуманной. Такой поэтам виделась революция из благословенного Крыма. Стихи самого Вадима Баяна в этом сборнике и впрямь были смесью Северянина с Маяковским.

Но чем этот человек занимался сразу после Октябрьской революции, неизвестно. Между тем трудно представить себе, чтобы, выпустив сборник собранной им группы футуристов, он не двинул с ним в Петроград. Там нашел приют у анархистов и заменил в своем псевдониме вялого «Вадима» на многообещающий «Пламень». Таким нам видится путь этого поэта во второй половине 1917 г.

В петроградской анархистской газете «Буревестник» Баян Пламень опубликовал довольно много стихов и два манифеста «поэтов-огнепоклонников», претендуя на создание нового, революционного направления в поэзии. Он утверждал, что в группе огнепоклонников состоят шесть поэтов с интересными именами: Баян Пламень, Черный Коготок, Буревестник, Кровь Горящей Лильи, Черный Петух, я – Набат. Трудно сказать, существовали ли такие авторы.

Когда столицу перенесли из Петрограда в Москву, Баян тоже оказался тут. Конечно, он пришел к Маяковскому в «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке. Там его, может быть, не узнали, а то и что похуже. Так что в марте 1918 г. он написал в газету «Анархия» пронзительное послание: где вы, настоящие футуристы? Зачем вы засели по кафе и дразните пьяных буржуев?

Оказалось, этот вопрос давно хотели задать Маяковскому и его товарищам по «Кафе поэтов» их бывшие соратники-художники. Солидарность с Баяном Пламенем выразили Малевич, Родченко и Татлин. Так в газете «Анархия» открылись горячие дебаты о деньгах и искусстве[145].

Сам Баян в этой дискуссии почему-то больше не участвовал. Он вновь появился на страницах газеты только 28 апреля, через две недели после разгрома анархистов, который ВЧК провела в Москве 12 апреля. Так что почти все взвинченные стихи Баяна были посвящены не победе Октябрьской революции, как мечтал Ган, а новым страданиям анархистов.

Таким образом, эксперимент Гана по разработке и культивированию в России нового, жизнеутверждающего направления в революционной поэзии дал непредсказуемый – можно сказать, курьезный – результат: явление поэта кошмаров и ужаса.

ТЕКСТЫ

И. Г. С. П. Т.[146] Алексей Ган

К ПОЭТАМ ПРОЛЕТАРСКИХ ПЕСЕН

Анархия. 1918. 5 марта. № 11. С. 2

Воля к сознанию выше воли к вере, и я кричу о сознательном строительстве пролетарского духа нашего дня.

Наша интересная жизнь через революционный шаг привела нас к новому этапу исторического рубежа.

Стихийный порыв улицы сметает все на своем пути.

Нет ценности выше живой, реальной победы. И когда эта победа стала не сном и не грезой, а действительностью – на душе пролетария лежит ответственность творческих созиданий.

И поэты пролетарских песен должны превозмочь все трудности ради новых замыслов дня.

Отрицая буржуазное искусство вообще, нельзя ни на минуту забывать основной души пролетарского стиха, его своеобразности и самобытного ритма.

Нам нечего подражать изжитым формам буржуазной словесности.

Поэт-пролетарий не должен забывать, что отныне нет красоты, нет форм, через которые художник-раб, художник-слуга определял свой внутренний мир, или отмечал внешний строй своей повседневности.

Революция должна смести все те основания, чем жил и гордился ее враг; смести все, что противоречит духу свободы и оковывает творческую душу поэта-художника. Если она этого не сделает – она не может носить имени Великой.

И нет красоты потому, что красота – условность, а условность создается творческим духом раскрепощенной личности. Но мы еще не обнаружили своего творчества, не определили своей условности.

Мы первое только слово – только первый взмах, и из нашей души и из нашего мозга пока только вырвался первый клич: «Пролетарское искусство!»

Его формы – в тайниках нашего замысла, но мы не изобрели их очертаний. И пока природа нашего искусства в революционных массах. Огромным коллективом она украшает, одухотворяет и осмысливает трагедию и радость борьбы.

А масса поет и обещает:

«Мы наш, мы новый мир построим,Кто был ничем – тот станет всем».И масса поет и обещает:

«Добьемся мы освобожденияСвоею собственной рукой».Разве мы не пели, товарищи-поэты, все вместе эти здоровые и гордые слова «Интернационала»?

Нужно отбросить все предрассудки, трусость и суеверие и создать действительно новый мир красоты и радости, ибо только тогда наше пролетарское искусство запечатлеет в своих памятниках все великолепие массового торжества и все величие трагедии, без которой не пришли бы мы к настоящему дню первой победы.

* * *Основная задача нашей поэзии, нашей песни, как и всего пролетарского искусства, – это идея мятежа.

В области техники необходимо установить принцип безраздельной свободы ритма и вдумчивой осторожности слова.

Мы не должны загромождать себя паутиной научности и ‹нрзб› и классическим сором минувшего.

Идея мятежа не может остановиться после самых совершенных завоеваний.

Идея мятежа – беспрерывно движущаяся, как движение Земли.

Путь идеи мятежа: от борьбы к победе и от победы к борьбе.

Такое утверждение творческой мысли освободит наше пролетарское искусство от старой прогнившей традиции намекания и толчков на одном месте.

На пути нашей культуры еще много стен, которые ждут наших рук и разума.

Идея мятежа – героический порыв мятежной души и грозная мысль ‹нрзб› мозга, не отравленная ядом своей учености и сбросившая с себя ярмо, сотканное ‹нрзб›мыслием и религиозной трусостью предшествующих поколений.

Безраздельная свобода ритма, как я говорил выше, – техническая сторона нашего творчества.

Необходимо уяснить себе разницу форм похоронного марша и «Марсельезы» или «Интернационала», чтобы приблизительно уловить, почувствовать природу ритма вообще.

В похоронном марше ритм медленный, печальный, ибо все идут с поникшей головой и несут жертву борьбы роковой. И здесь есть подъем, есть даже крик, но он сейчас же сходит, утихает и снова вздымается, и снова падает. В «Марсельезе» или «Интернационале» – другое дело. С первого звука определенно бурлит и рокочет протест, кричит ‹нрзб› мятежа и прорывается самая грозность восставших.

Ритм «Марсельезы» – ритм призыва и решительного нарастания.

Ритм «Интернационала» – ритм пробуждения и гордой уверенности.

Вдумчивая осторожность слова необходима яркости мысли и выпуклости самого образа.

Поэт-пролетарий ‹нрзб› минуты ‹нрзб› свободы, и ни единое лишнее слово не должно туманить его замысла. Осторожность слова, вдумчивое к нему отношение поставит поэта пролетарского стиха к новой возможности: не быть рабом рифмы. Сочетание слов, рифмовка, не всегда совпадает с идеей самого стиха.

Наш язык создан нашими предками и причесан, и прилизан позднейшими поколениями; наконец, над ним работали целые плеяды поэтов буржуазного царства.

Отрицая органичную дряблость этого царства, задаваясь идеей нового строительства, нельзя пользоваться ни шаблоном, ни традицией его изжитости.

Искусство – труд творческой личности.

Чистое искусство – искусство замысла, когда поэт или художник становится изобретателем новых форм жизни. Мы противники религиозной немощи, мы творцы несокрушимой воли, нашего современного дня, открыто выступаем на защиту своего пролетарского здоровья и бросаем новый вызов кровному врагу нашему – буржуазии, не в области политической и экономической борьбы, а в действии духовного строительства.

После решительной политической победы и экономических завоеваний перед нами открывается новый путь.

Мы должны подавить хилую дряблость буржуазной красоты и грозно сразиться с тлетворным ее духом.

Долой это замкнутое царство таинственных магов, которые нисходят к нам с высот божественного, глаголя святую истину лжи!

Долой самодовольных выкидышей, поющих в бирюзовое пространство и брезгливо поглядывающих вниз в массы, где бродят мятежные замыслы реального разрушения!

Прочь с дороги, трусы и подагрики ложногражданских песен!

Ваши слезливые истины, ваши слюнявые строки не по нутру здоровому духу пролетария, завоевавшему все пути и перепутья мирового строительства. Целое столетие вся Вселенная барахталась в потугах вашего тлетворного улюлюканья.

Ваше искусство – искусство лжи, немощи, религиозной тупости или лукавой благотворительности.

С затаенным злорадством ждете вы, когда пролетарский победитель придет к вам побежденным с повинной головой и унизительно станет молить вас о пище духовной.

Не будет этого!

Поэт пролетарский в себе обретет еще неведомые силы творческой изобретательности и только в пролетарской среде уловит глубину новой мудрости и формы новой красоты.

В эти великие дни на пороге социальной революции загораются наши души жаждой запечатления.

Мы только что пережили героические дни вооруженного натиска революционных масс, пережили в холодные и голодные дни гордое утверждение победы.

В эти великие дни мы пережили титаническую трагедию массовых похорон и запечатлели в себе стройную процессию погребального шествия. Вот в чем мы обрели неисчерпаемый родник нашего вдохновения.

Группирующиеся творческие силы вокруг первого пролетарского театра задались целью запечатлеть эти исторические дни.

Необходимо, чтобы все поэты пролетарских песен собрали воедино все ими написанное. Необходимо издать сборник в память первой победоносной пролетарской революции.

Как ни сверкают «воплями красноречия» наши враги, отрицающие возможность пролетарского искусства, но самая жизнь и стихия раскрепощенных масс ныне утверждают ценности реальной действительности.

И поэты-пролетарии не совершат отступления. Они создадут еще неведомые строки, ибо сами творили рука об руку и грудь с грудью со всей революционной массой грозные события октябрьско-ноябрьских дней.

* * *Воззвание это было прочитано 3 декабря 1917 года на первом свидании поэтов пролетарских песен, организованном инициативной группой сотрудников Пролетарского театра.

Ин. Гр. С. П. Т

‹Алексей Ган›

ОТЧЕТ ПЕРВОГО СВИДАНИЯ ПОЭТОВ ПРОЛЕТАРСКИХ ПЕСЕН

Анархия. 1918. 8 марта. № 14. С. 4

В воскресенье, 3 декабря, в помещении Профессионального союза рабочих ‹по› выработке пищевых продуктов состоялось по инициативе издательской группы сотрудников Пролетарского театра первое свидание поэтов пролетарских песен.

Три часа дня.

Прочитав воззвание к поэтам, товарищ Ган развил перед собравшимися свои помыслы о пролетарском искусстве, о новом стиле и о необходимости теперь же приступить к творческой работе в области драматической литературы, чтобы освободить Пролетарский театр от чуждого ему репертуара.

Титанический размах последних событий открыл перед пролетариатом новый путь духовного строительства; и нет сомнений, что изжитые формы прошлого со всем ворохом архивных ценностей, которые так целомудренно берегут за своей спиной ушибленные саботажники, абсолютно не нужны, не пригодны и даже вредны тем, кто жаждет не мира обновления, а нового мира.

Искусство – труд творческой личности.

До буржуазного искусства или искусства современности, которое еще не признано и самой буржуазией, – за целый ряд тысячелетий, с первых этапов исторической осведомленности, существовало искусство, вернее, искусства.

И как не была свободна творческая личность, так и продукт ее творчества – искусство – не было свободно. И если были смельчаки, заявившие об автономности своей личности, то это был самообман, ибо лучшее, что они имели, – это не свободу в глубочайшем смысле этого слова, а увольнительную записку или билет в кратковременный отпуск.

Религиозная трусость и ученая ограниченность всегда мешали человеку перейти к идее чистого искусства.

Чистым искусством мы считаем такое искусство, в котором творческая личность через замыслы создает новые формы жизни.

И первый шаг в этом дерзании мы называем идеей мятежа.

Идея мятежа – единственная спутница раскрепощенной личности.

Долой царство таинственных магов, колдунов и всяких приспешников ворожбы.

Искусство буржуазии – искусство лени и немощи.

На горе пролетарского искусства впервые народ и художник стали трудиться для человека и во имя человека.

Довольно искусство служило Богу и прислуживало капиталу. Теперь оно свободно и вместе со свободными будет изобретать новый мир и станет радостью и украшением нашей действительности.

Без прошлого, не думая о будущем, нужно творчество во имя настоящего.

Представители науки, современные звезды могильного творчества, слуги, рабы и холопы прошлого и крикливая многоголосая свора учащейся молодежи; чиновничество и тупоголовая армия интеллектуального труда – все они были ушиблены первой победой пролетарской революции. И трудно их кастрированному мозгу постичь в действительности то, о чем они так сладостно грезили в мечте.

И трудно им понять, что на пути новой культуры новые объявляются ценности. Привыкшие думать от параграфа до параграфа, могущие мыслить только подстрочником, им кажутся нелепой мыслью наши утверждения о пролетарском искусстве.

Но они забывают, что при национальном антагонизме мыслимо было национальное искусство и существование греческого, русского, французского и других национальных искусств вполне законно.

Но ведь мы на пороге социальной революции, и национальный антагонизм умирает, сходит с исторической сцены человеческого общежития, а на место уходящего является новый фактор – динамического состояния жизни – вселенский классовый антагонизм.

И несомненно, что действенное состояние буржуазии дореволюционного периода недостаточно ярко вылилось в области искусства современности, специфически учтя это искусство своим классовым духом.

И несомненно, пролетариат, став в авангарде мирового строительства, создаст свое искусство.

Задача первого совещания поэтов, как говорилось в объявлении, заключалась в том, чтобы выявить органическую сущность нашей поэзии в связи с общим строительством пролетарской культуры.

Поэтов собралось немного, но в общем, при участии сотрудников Пролетарского театра и лиц, сочувствующих идее свидания, собралось около 30–40 человек.

Незначительное по количеству, но интересное в качественном отношении свидание затронуло ряд ценных вопросов и решило тут же приступить к деятельному участию в сотрудничестве.

Главным вопросом стал вопрос о собственном репертуаре для своего театра. Было принято предложение тов. Гана о драматических писанках.

Поэт Дегтярёв подчеркнул необходимость коллективного участия в писанке автора с актерами.

Коллекция лубков, собранная художественной секцией Пролетарского театра, и ее расширение заинтересовали тов. худ. Чабан, и она заявила желание работать в нашей секции.

Был затронут вопрос о музыке, вызвавший небольшие трения.

Автор лубков тов. Лукашин обещал театру дать несколько «писанок».

Решено было при постановке писанок писание декораций по собственным эскизам поручать авторам лубков нашего дня.

В конце свидания затронулся вопрос о кинематографе, граммофоне и фотографии. Тов. Ган указал, что эти три величайшие ценности искусства до сих пор считались вредными его членами, якобы профанирующими настоящее искусство, и были переданы от лаборатории в руки спекулянтов и шарлатанов.

Пролетарское искусство должно немедленно освободить их.

Тов. Михин[147] призывал поэтов пролетарских песен, актеров и сотрудников Пролетарского театра к борьбе с тем растлевающим злом, которое насаждается в массах через электротеатры благодаря тому, что они закрепощены в руках коммерсантов.

Свидание закончилось в 7 часов.

С. М.[148]

РЕВОЛЮЦИЯ И ИСКУССТВО

Анархия. 1918. 3 мая. № 52. С. 4

ПОЧЕМУ НЕТ ПЕСЕН В РЕВОЛЮЦИИ?Часто звучит вопрос этот то упреком, то удивлением, то горечью. И каждый по-своему дает ответ: кто сердцем, кто умом.

Дает ответ и Андрей Белый в «Революции и культуре»[149].

Обилие произведений искусства обычно в предреволюционное время и после. Наоборот, напряженность художеств ослаблена в миг революции…

Революция, проливаясь в душу поэтов, оттуда растет не как образ действительно бывший – нет, она вырастает скорее голубыми цветами романтики и золотом солнца; и золото солнца, и нежная нега лазури обратно влекут революцию с большей стихийностью, чем нелепо составленный революционный сюжет.

Я напомню читателю: 1905 год в жизни творчества что нам подлинно дал? Многообразие беднейших рассказов о бомбах, расстрелах, жандармах. Но отразился он ярко поздней – и отражается ныне. Революция по отношению к бледным рассказам революционной эпохи осталась живым, полным жизни лицом, в нас вперенным; все же снимки с нее суть портреты без взгляда. 1905 год оживает позднее в волнующих строфах, но эти строфы написаны вольно, в них нет фотографии; произведение искусства с сюжетом на тему есть слепок из гипса с живого лица, и таковыми являются вялые славословия поэтов в рифмованных строчках: «свобода – народа», но не знаю наверно я; в колоссальнейших образах изобразится Великая русская революция ближайшей эпохи с тем большею силой, чем меньше художники слова будут ее профанировать в наши грозные дни.

Революцию взять сюжетом почти невозможно в эпоху течения ее и невозможно потребовать от поэтов, художников, музыкантов, чтобы они восхваляли ее в дифирамбах и гимнах. Этим гимнам, мгновенно написанным и напечатанным завтра на рыхлой газетной бумаге, признаться, не верю. Потрясение, радость, восторг погружают нас в немоту, и целомудренно я молчу о священных событиях моей внутренней жизни, и потому-то противны мне были недавние вопли поэтов на тему войны, и потому-то все те, кто сейчас изливает поверхность души в гладко рифмованных строчках по поводу мирового события, никогда не скажут о нем своего правдивого слова; быть может, о нем скажет слово свое не теперь, а потом главным образом тот, кто молчит.

Революция – акт зачатия творческих форм, созревающих в десятилетиях. После акта зачатия зачавшая временно блекнет. Ее жизнь не в цветении, а в приливе питающих соков к… младенцу. В момент революции временно блекнут цветы перед нами процветших искусств; оболочка их вянет, как вянут ланиты беременных женщин; но в угасании внешнего блеска – сияние скрытой красы. Прекрасно молчание творчества в минуту глаголющей жизни; вмешательство их голосов в ее бурную речь наступает тогда, когда речь будет сказана.

Мне рисуется жест художника в революционном периоде: это есть жест отдачи себя, жест забвения себя как жреца красоты; ощущение себя рядовым, гражданином всеобщего духа. Вспомните огненного Вагнера: он, услышавши пение революционной толпы, взмахом палочки обрывает симфонию и, бросаясь с дирижерского пульта, убегает к толпе говорить и – спасается бегством из Лейпцига. Вагнер мог бы писать великолепные дифирамбы и дирижировать ими… в Швейцарии; но, попробовав, не пишет он вовсе, а… обрывает симфонию: забывает достоинство мудрого охранителя культа, ощущает себя рядовым агитатором. Но это вовсе не значит, что жизнь революции не отразилась в художнике, – нет, глубоко запала она, так глубоко запала в душу, что в момент революции гений Вагнера онемел; то была немота потрясения; она разразилась позднее огромными взрывами, тетралогией «Нибелунгов», живописанием свержения кумиров и торжеством человека над гнетом отживших божеств; отразилась она закликательным взрывом огней революции, охвативших Валгаллу…