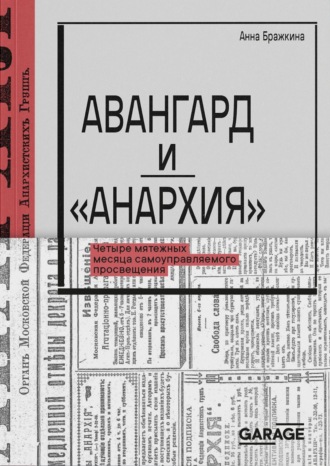

Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения

Из журнала «Клич» в «Анархию» после Октябрьской революции перекочуют Константин Вентцель и Алексей Солонович. А еnfant terrible этого круга, Ветлугин, запечатлеет на веки вечные гротескные образы основателей МФАГ – Абы Гордина, Владимира Бармаша и Льва Чёрного – в своей книге «Авантюристы гражданской войны»[73].

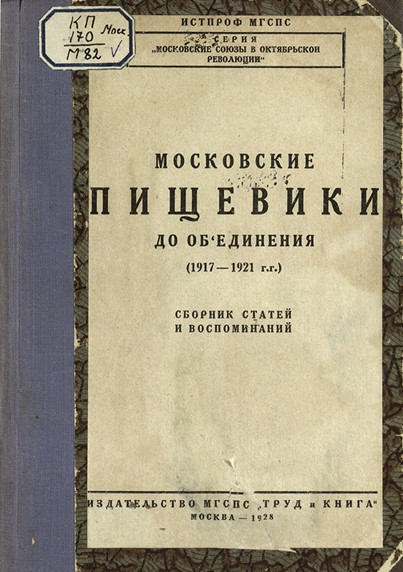

ДРАМКРУЖОК У БУЛОЧНИКА ФИЛИППОВА«Задним двором» социального хозяйства булочника Николая Филиппова были его рабочие спальни. Еще приемный отец Николая, булочник Дмитрий Филиппов, поставщик Двора Его Императорского Величества, пробовал наладить партнерство со своими рабочими: поддерживал с ними активный межклассовый диалог и даже способствовал в 1906 г. регистрации Московского профсоюза булочников, одного из первых профсоюзов Москвы[74]. К Февральской революции 1917 г. Московский профсоюз булочников включал 7000 членов[75]. Контора его в доме 15 по Троицкой улице в марте 1917 г. превратилась в революционный штаб, в члены профсоюза записывались целыми предприятиями, тут оперативно решались споры между рабочими и хозяевами пекарен[76].

В начале июня 1917 г. Филиппов позволил разросшимся профсоюзам булочников и кондитеров занять бывшие спальни своих рабочих в доме 9 на Арбате[77]. А приятель Филиппова, Викентий Пашуканис (секретарь издательства «Мусагет» и владелец собственного издательства, в котором выходили книги Северянина, Бальмонта, Белого, Брюсова и др.), помог рабочим составить библиотеку, которая «стала первым центром культурно-просветительной работы союза»[78]. Тут проводились лекции, чтения с обсуждениями и «возник драматический кружок, в работу которого оказались втянуты не только члены правления, активные работники и рядовые члены Союза пекарей, но также и актив Союза кондитеров. Впоследствии из этого кружка выросли незаурядные культурные и клубные работники»[79].

Воспоминания московских булочников о делах своего профсоюза – редкий случай для рабочей организации. Изданы были уже при советской власти, в 1928 г.

Источник: ГПИБ

* * *Из драмкружка Союза булочников в Пролетарский театр МФАГ пришли основные творческие силы – секретарь театра Романов и юный художник Лукашин.

В этом же драмкружке состоялось знакомство Алексея Гана с директором киноотдела Скобелевского комитета Борисом Михиным, с подачи которого в «Анархии» появился блок материалов об этом комитете. С тем самым Михиным, который вскоре после описанных событий стал одним из отцов-основателей «Мосфильма».

СВОБОДНАЯ ШКОЛА И СВОБОДНЫЕ ИСКУССТВА ИЗ АМЕРИКИВ первом же номере «Анархии» помещена заметка о том, что бывший прапорщик царской армии, а теперь сотрудник петроградской анархо-синдикалистской газеты «Голос труда» Николай Скворцов два месяца без предъявления обвинений удерживается в московской тюрьме и правомерно требует от московских товарищей-анархистов «революционных действий по части освобождения»[80]. Уже через месяц[81] в газете появилась первая статья Николая Скворцова «О партиях и беспартийности», и с тех пор он становится активнейшим автором газеты. В марте 1918 г. в «Анархии» появляется и реклама «Голоса труда».

«Голос труда» – газета анархо-синдикалистов. В 1917 г., после Февральской революции, весь штат редакции переехал из Нью-Йорка (где газета и была основана в 1911 г.) в Петроград. Здесь, в столице, к ним присоединился Всеволод Волин.

Источник: РГБ

«Голос труда» – самый четкий голос русского анархизма времен революций 1917 г. Газета первоначально была печатным органом «Русской рабочей группы в Нью-Йорке», объединявшей анархистов, а затем, с 1914 г. – Федерации союзов русских рабочих Северо-Американских Соединенных Штатов и Канады[82]. Русские рабочие (около 50 тысяч человек) оказались в США и Канаде после подавления революции 1905–1907 гг. благодаря посредничеству «Индустриальным рабочим мира» – организации, которая боролась за создание модели «индустриального коммунизма» – «индустриальной республики», управляемой индустриальными профсоюзами, а также избранным ими индустриальным парламентом[83].

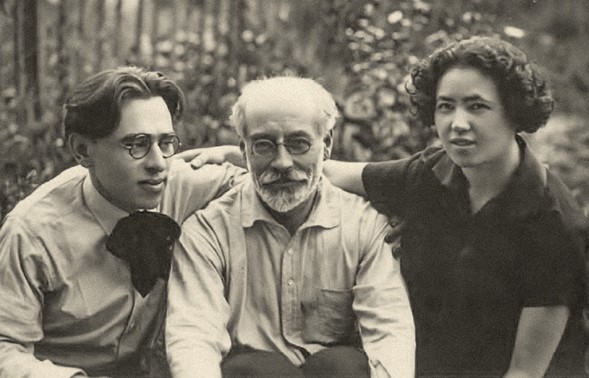

Анархисты Сеня Флешин, Всеволод Волин и Молли Штаймер. Берлин, 1923–1924 гг. Фотограф неизвестен.

Источник: Mollie Steimer, une propagandiste infatigable de l’anarchisme // La feuille Charbinoise. URL: https://www.lafeuillecharbinoise.com/?p=6940

26 мая 1917 г. редакция «Голоса труда» и некоторые члены коммунарского культурно-образовательного Центра Феррера, всего около 15 человек, двинулись из Ванкувера на корабле в Японию, чтобы оттуда через Сибирь добраться до Петрограда. Кроме них, на борту парохода оказались и члены русских социал-демократических и эсеровских организаций в США, и даже известный журналист Джон Рид, который потом написал книгу об Октябрьской революции «Десять дней, которые потрясли мир». А еще – драматург Мануэль Комрофф, воспитанник Центра Феррера (позже Комрофф прославился тем, что вернул миру замечательного Марко Поло, приведя его «Путешествия» в читабельный вид).

Первомайская демонстрация Союза русских рабочих в 1909 г. в Нью-Йорке. Русские эмигранты в США и Канаде анархо-синдикалистских взглядов объединились в 1908 г., после поражения Первой русской революции. К 1917 г. уже работало 50 отделений, а суммарно в его составе насчитывалось порядка 10 тысяч человек.

Центр Феррера был средоточием широкого международного анархистского движения за свободную школу и свободные искусства. Некоторые занятия в нем вели выдающиеся личности. Известно, например, что классы художника Роберта Генри (создателя ашканской школы живописи, развивавшей стиль американского реализма на материале городских трущоб) посещал в 1917 г. проповедник дадаизма в Америке Ман Рэй и оказавшийся на десять недель в Нью-Йорке лидер русской социал-демократии Лев Троцкий, имевший весьма продвинутые художественные предпочтения[84].

Члены Центра Феррера и редакция «Голоса труда», находясь на корабле, устраивали концерты, читали лекции, ставили спектакли и выпустили за время плавания революционную газету The Float[85].

Эти люди привезли в Россию анархистские практики свободной школы, трудовой самоорганизации и рабочего театра, а также коммунарскую субкультуру неопримитивизма и сведения об американском модерне. Главным редактором газеты «Голос труда», органа Союза анархо-синдикалистской пропаганды, был известный анархист Всеволод Волин (настоящая фамилия Эйхенбаум), редкий специалист по структурированию рабочего движения. В 1905 г. он вместе с Георгием Хрусталёвым-Носарем создал один из первых в России совет рабочих депутатов, ставший координационным революционным центром[86].

Вернувшись в 1917 г. из США, Волин включился в переструктурирование рабочего движения в Петрограде. Фабрично-заводские комитеты, по его мысли, должны были вести классовую борьбу, а профсоюзы – по результатам этой борьбы заключать новые соглашения между рабочими и владельцами предприятий. В конце концов функции в рабочем движении примерно так и распределились.

Волин выступал за объединение анархистских организаций всех направлений и определял принципы движения так: анархистский коммунизм как цель, синдикализм как метод действий, индивидуализм как философская основа[87].

В памяти поколений Волин остается наиболее известным как организатор культурно-просветительской работы в армии Нестора Махно и редактор газеты махновского движения «Набат». Делом его жизни стала книга «Неизвестная революция. 1917–1921»[88], в которой Волин показал мощную анархистскую подоплеку времен ранней советской власти.

В апреле 1918 г. «Голос труда» перебрался из Петрограда в Москву и издавался там до начала июля 1918 г.[89] Николай Скворцов в «Анархии» был представителем этого, анархо-синдикалистского, лагеря. В то время как Лев Чёрный, например, представлял анархо-индивидуалистический лагерь.

АТАБЕКЯН, СВЯЗИСТ КРОПОТКИНАПетр Кропоткин, гордость русской науки и великий анархист, торжественно вернулся из Англии в Россию 30 мая (12 июня) 1917 г.[90] На вокзале его встречал военный министр Керенский. 20 июля 1917 г. Керенский, уже в роли главы Временного правительства, предложил Кропоткину в это правительство войти[91]. Но тот отказался даже от государственной пенсии. 12–15 августа Кропоткин все-таки поучаствовал в Госсовещании, где высказался за межклассовое согласие и войну до победного конца[92].

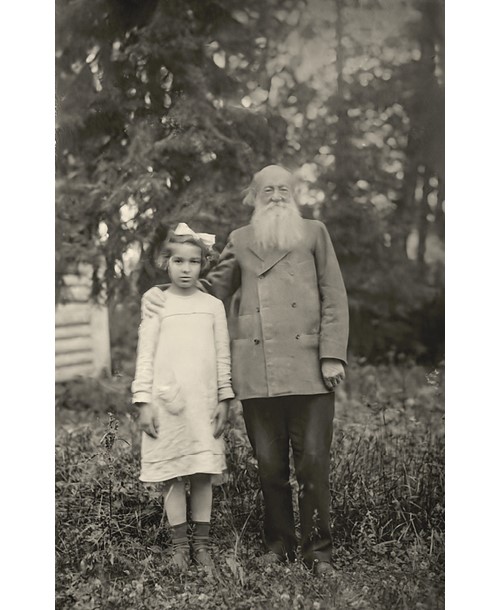

Дочь Атабекяна, Ариана, гостит у Кропоткина в Дмитрове, 1920 г.

Источник: ГАРФ

За несколько дней до Октябрьской революции, 23 октября 1917 г., на первой странице седьмого номера газеты «Анархия» Александр Атабекян, давний ученик и друг Кропоткина, опубликовал «Открытое письмо П. А. Кропоткину» с призывом: «Учитель, разверните свое знамя!» Кропоткин на этот призыв не ответил, но с тех пор Атабекян выступал в «Анархии» в роли «связиста» Кропоткина. Писал он и в раздел «Творчество».

В записках «Кровавая неделя в Москве» Атабекян охарактеризовал Октябрьскую революцию как «братоубийственную бойню, вызванную распрями между социалистами двух разных толков»[93]. И хотя МФАГ с «Анархией», в отличие от Атабекяна, и пером и штыком активно поддержали большевиков в дни Московского вооруженного восстания, Атабекян опубликовал тут еще более 30 материалов, в основном с критикой тех же большевиков[94]. Для подобных выступлений, далеко расходящихся с мнением редакции, в «Анархии» была образована специальная рубрика «Свободная трибуна».

* * *Таким образом, всего через месяц после выхода первого номера газета «Анархия» представляла собой объемное и гулкое информационное пространство, в котором перекликались голоса большинства имеющихся в Москве анархистских сил: Совета солдатских депутатов, Центрального комитета железнодорожников, профсоюзов булочников и кожевенников, студентов Народного университета имени Шанявского, движений за свободную школу, за свободные искусства, за объединение трудовой интеллигенции, и даже носилось эхо самого Петра Кропоткина.

Целевая группа газеты уже не сводилась к богемным «пяти угнетенным»[95]. Она расширилась до всего «трудового народа».

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ: АНАРХИСТЫ И МАЛЕВИЧ СОВСЕМ РЯДОМКогда в Москве началось Октябрьское вооруженное восстание, члены редсовета «Анархии» вошли в высшие органы революции – Военно-революционный комитет (Герман Аскаров[96], Николай Скворцов[97]) и Военно-революционный дорожный комитет (Ковалевич, Двумянцев[98]). Активисты МФАГ присутствовали и в районных военно-революционных комитетах (ВРК) – Замоскворецком, Сущевско-Марьинском, Сокольническом[99]. Но главной революционной акцией МФАГ в эти дни стал захват крупной типографии «Московского листка» (Староваганьковский пер., д. 17, стр. 1) отрядом из примерно 80 человек во главе с Кавказцем[100]. Кроме членов МФАГ, в него входили солдаты Двинского полка и Красной гвардии завода Михельсона[101]. В № 8, экстренном выпуске «Анархии», напечатанном МФАГ в «своей» типографии, говорилось:

«Товарищи! В этой типографии набиралась черносотенная литература, печатался корниловский листок „Фонарь“ и „Сигнал“. ‹…›

Товарищи! Поймите, что провозглашенное буржуазией право свободы печати есть простой, грубый, полный надувательства над нами обман. „Свобода печати“, – она вам провозглашает, а типографии все у нее, у буржуазии. ‹…›

Товарищи! Давайте провозгласим истинную свободу печати, реквизируем буржуазные типографии и будем на них печатать наши газеты, наши трудовые газеты. ‹…›

Экспроприация экспроприаторов. Начнем с типографий.

Москва. 26 октября 1917.

Хлеба, воли, мира!»[102]

В этот радостный день на общем собрании МФАГ избрали новый редсовет «Анархии» в составе 20 человек[103].

Но в ночь на 27 октября юнкера осадили типографию, а на четвертый день, 29 октября, взяли ее штурмом. Всех пленили, девятерых ранили. Аба Гордин получил тяжелое ранение в ногу[104]. Когда в первых числах декабря 1917 г. его посетил брат Вольф, тот еще тяжело болел: «Раненый лежит неподвижно. Еле говорит. Придвинув близко стул, наклонив ухо, я услышал краткую историю зверства юнкеров. Они добивали раненых, избивали их, издевались и надругивались над ними. Его подстрелили разрывной пулей уже после того, когда он стоял и спорил с ними, с юнкером, подстрелили коварно, провокаторски, и лишь по одному тому, что узнали в нем „руководителя“»[105]. Юнкера раненых отвезли в госпиталь, а здоровых – к себе, в Кремль[106].

В Кремле в этот момент как раз в таком же юнкерском плену томился и Казимир Малевич, солдат 56-го вспомогательного пехотного полка. А потом солдаты 56-го полка и бойцы МФАГ вместе выбивали юнкеров из Кремля. В ночь с 1 на 2 ноября 1917 г. они были совсем рядом, дышали одним воздухом, не исключено, что даже познакомились друг с другом.

МАЛЕВИЧ ОХРАНЯЕТ И ЧИНИТ КРЕМЛЬМалевич еще целый месяц охранял памятники Кремля. С другим членом своей художественной секции, неким Н. Г. Росетти, с 4 ноября[107] они готовили к зиме (наверно, вместе с солдатами) поврежденные артиллерией здания Кремля: зашивали досками окна соборов, ставили подпоры к разбитым стенам, засыпали опилками пробоины, вставляли стекла, чинили сломанные замки и двери[108]. Никто по этому поводу не отдавал им никаких приказов и распоряжений. До выборов в Учредительное собрание люди вообще предпочитали никак и ничем не распоряжаться. Но уже на следующий день после выборов, 13 ноября 1917 г., ВРК постановил:

«1. Назначить т. Е. К. Малиновскую[109] комиссаром по охране всех художественных, научных и исторических ценностей.

2. Временно для охраны ценностей Кремля назначается т. Малевич»[110].

А 7 декабря 1917 г. «на имущество Кремля» был поставлен еще и Владимир Фриче[111], теоретик Пролеткульта и комиссар по иностранным делам Моссовета. Фриче был давним и непримиримым врагом Малевича. Этот вульгарный марксист-культуролог еще в 1914 г. злобно нападал на футуристов и даже читал о них разоблачающие лекции[112]. Зимой 1918 г. Фриче развернет новую медиакампанию против футуристов, занявших важные посты в Наркомпросе.

С приходом Фриче солдатско-пролетарская кремлевская история Малевича, длившаяся четыре месяца, закончилась.

АНАРХИСТЫ ОСТАЮТСЯ С ПУСТЫМИ РУКАМИ И ПОЛОМАННЫМИ НОГАМИРоман МФАГ с большевиками тоже истончался.

1 ноября 1917 г. ВРК выдал МФАГ вместо мандата на экспроприацию типографии туманную бумагу: «Московский военно-революционный комитет ничего не имеет против печатания партийной литературы анархистов»[113]. Рабочие-печатники «Московского листка» не приняли эти слова на свой счет. Видимо, они рассчитывали на типографию как на свою скорую собственность и выставили анархистам неподъемные условия по печати.

МФАГ смогла только выпустить 9 ноября листовкой свой «Манифест»[114] и расклеить его по городским стенам. Разделяя основные лозунги большевиков (миру – мир, землю – крестьянам, заводы – рабочим), МФАГ предлагала народу приступить к полной и немедленной экспроприации всего, а потом организовать новую жизнь страны как систему самоуправляющихся крестьянских союзов и фабрично-заводских комитетов, объединенных во Всероссийский союз труда.

Это были давние мечты Владимира Бармаша, переплетенные с давними же мечтами Льва Чёрного. Еще в 1905 г. первый выступал идеологом тотальной экспроприации[115], а второй – тотальной договоренности.

Дальше в истории МФАГ последовал провал.

Типографию «Московского листка» анархисты удержать не смогли, печатать газету было негде. Также у МФАГ не было помещения для работы. На их скромный запрос предоставить две комнаты в гостинице «Дрезден» Московский ВРК ответил отказом[116]. Еще раньше ВРК отказался выделить анархистам оружие для участия в восстании. Словом, за свой героизм они не получили абсолютно ничего. За что полегли товарищи?!

Аба продолжал болеть и даже утверждал, что его болезнь займет целый год[117]. Как-то его соратники увязывали его болезнь с тем, что теперь сами они перестали ходить к рабочим на заводы[118].

Тем временем в других мощных центрах русского анархизма – в Петрограде и Харькове, – казалось, дела пошли в гору. Обе федерации анархистских групп готовили проведение в своих городах Всероссийского съезда анархистов и с трудом договорились о том, что два таких съезда не нужны. Некоторые делегаты съезда из разных городов приехали-таки в январе в Петроград. Но между ними произошел раскол, одна группа отменила съезд другой и обновила редакционный состав «Буревестника», главной газеты анархистов Петрограда[119].

МАЛЕВИЧ ПОЛИТИЗИРУЕТ ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВОЧто-то похожее происходило и с Малевичем. В 1916 г. он вошел в правление выставок и параллельно со своей работой в Кремле подготовил и провел очередную, ежегодную, выставку «Бубнового валета», ставшую для объединения последней.

«Бубновый валет», один из родоначальников авангарда в России, развалился из-за войны. История его распада хорошо известна[120]. Отмечу только, что к октябрю 1917 г. с Малевичем продолжали сотрудничать «по существу» только Розанова с Давыдовой и давние товарищи Меньков с Клюном. Причем непосредственно выставку «Бубнового валета» Малевич, похоже, готовил с одной только Натальей Давыдовой: 4 ноября ВРК выписал ей пропуск в Кремль, в тот же день, что и Малевичу[121].

Александра Экстер, подруга Давыдовой, представила на выставку больше всех работ, но на самом деле была с головой погружена в театр Таирова[122]. Малевич по поводу ее увлечения этим театром недоумевал: «Зачем она выкопанный скелет раскрашивает во все цвета радуги? Зачем расписывает стены трактира плоскостями тонких переплетений, когда нужны бутылки и кислые огурцы?» Его статья «Театр» заканчивалась так: «О! Где великий протестант, который плетью изгонит позор – пляску публичного дома, где он, юноша, новый артист, заступник сцены?!»[123]

Александра Экстер. Эскизы костюмов к спектаклю «Саломея», 1917 г.

Источник: Театральный музей имени А. А. Бахрушина

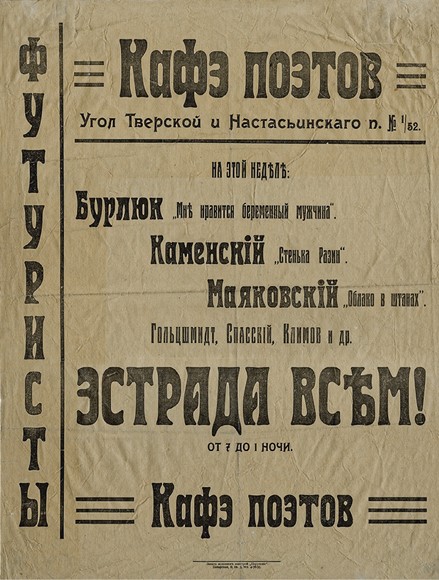

Остальные 11 участников выставки – Бурлюк, Маяковский, Каменский, их новые финские и немецкие друзья[124] – тоже «занимались своими делами». На углу Настасьинского переулка, в помещении бывшей прачечной, они открыли коммерческое «Кафе поэтов», в которое также вложился Николай Филиппов[125], анархистствующий булочник-поэт, упомянутый выше.

Гвоздем поэтических вечеров в этом кафе был «футурист жизни» Владимир Гольцшмидт. Он приехал из Перми вслед за земляком Василием Каменским, «петрушкой» и «атаманом» русского футуризма. Гольцшмидт умел ломать толстые доски своей головой.

Еще в дни Февральской революции «гилейцы» радикализовали идеи «народного искусства» – лубка, эпоса, частушки, балагана и цирка[126]. Они называли всё это «заборной живописью и литературой» и успешно вовлекали в свои коммерческие брутальные представления ротозеев. К выставке «Бубнового валета» в этот раз было приурочено похожее представление: «29 ноября 1917. „Заборная живопись и литература“. Доклады, спор, стихи. Выставка „Бубновый валет“. Сегодня от 2 до 5. Малевич, Бурлюк, Каменский и публика». К представлению была выпущена газета с фирменным бурлюковским ослом.

Одна из афиш «Кафе поэтов», 1918 г.

Источник: ГМИРЛИ

Самым неожиданным в последней выставке «Бубнового валета» было участие в ней представителя политического истеблишмента – Александра Барышникова, депутата IV Думы, члена ЦК Российской радикально-демократической партии.

Когда-то Барышников был архитектором[127], вращался в театральных кругах[128], участвовал в выставке Михаила Ларионова как художник[129]. Но с началом Первой мировой войны ушел в гражданский активизм и политику. Депутаты Госдумы в художественных выставках до этого, кажется, еще не участвовали.

Депутаты 4-й Государственной думы: Лев Александрович Велихов (1875 – после 1940), Михаил Дмитриевич Калугин (1882–1924), Александр Александрович Барышников (1877–1924).

Источник: ЦГАКФФД СПб

В 1915 г. Барышников стоял у истоков Всероссийского союза городов, который обеспечивал быт войны – лазареты, продовольствие, санитарные поезда, помощь беженцам, даже эвакуацию промышленных предприятий[130]. Союз городов казался прецедентом самозарождения российского гражданского общества, он включал в себя десятки горизонтальных муниципальных структур и самоуправлялся коллегиально. Правда, с годами начальство Союза городов становилось заметно холеней, а сам он все больше разрастался[131]. В конце концов раздутый штат организации составлял более 30 тысяч человек. Среди них в 1917 г. были и некоторые из наших героев. Немного успела поработать на мелких должностях, «ради дров и крупы», художница Ольга Розанова[132]. О работе Владимира Бармаша на очень неплохой должности в Союзе городов упоминает Ветлугин[133].

Партию же (Российскую радикально-демократическую, РРДП), членом ЦК которой был Барышников, еще в 1905 г. задумал Максим Горький (а создали ее Д.Н. Рузский и М.В. Бернацкий). Электоратом РРДП были «низы буржуазии, непосредственно соприкасающиеся с пролетариатом»[134]: мелкие лавочники, ремесленники, зубные врачи, швеи на дому, репетиторы, тренеры, маргинальные художники, писатели и прочие «самоэксплуататоры», чей статус был уязвим и неустойчив. Эту толщу городских обывателей не устраивали ни кадеты, ни социалисты с их таинственными междусобойчиками и миссионерскими замашками. После июльского кризиса Барышникову досталось Министерство государственного призрения, и он широко раздавал имущество министерства общественным организациям – например, отдал Смольный Петросовету.

Теперь Барышников баллотировался в Учредительное собрание.

Видимо, он оказался среди участников «Бубнового валета» по настоянию кремлевской патронессы Малевича, Елены Малиновской, входившей в близкий круг Горького: выставка должна была символически открыться 16 ноября, через пару дней после выборов в Учредительное собрание. О своем озадачивающем сближении с руководством Союза городов Малевич писал в письме Матюшину, не называя имен: «Я вступлю в союз с чуждыми мне председателями земель. Это странно, но чувствую спасение, чувствую одиночество, хотя чуждые темные председатели Шара будут окружать меня»[135].

Через месяц, в середине декабря 1917 г., Наталья Давыдова и Александра Экстер открыли вторую выставку современного декоративного искусства «Вербовка». Эта выставка примирила с Малевичем его восставших было учениц: в супрематической «Вербовке-2» приняли участие и Удальцова, и Попова; группа супрематистов восстанавливалась.

В Учредительное собрание Барышников не прошел. Впрочем, 6 января 1918 г. собрание все равно распустили.

ТИПОГРАФИЯ И ДОМ «АНАРХИЯ»В конце января 1918 г. МФАГ договорилась с рабочими крупной типографии Рябушинских о печати газеты «Анархия». Сам владелец типографии, активный кадет Павел Павлович Рябушинский, поддержавший летом 1917 г. корниловский мятеж и чуть было не застрявший за это в тюрьме надолго, благоразумно уехал в Крым, его газета «Утро России» продолжала в Москве выходить без него.

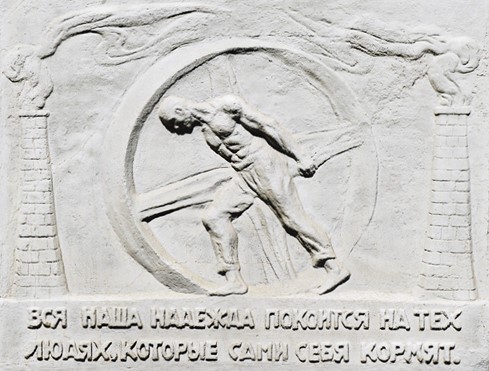

Исторический барельеф на типографии Павла Рябушинского «Утро России». Он младше самого здания на 10 с лишним лет. И появился тут благодаря ленинскому плану монументальной пропаганды. Видны заводские трубы и рабочий, толкающий колесо, а под ним надпись – «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят».

Источник: Е.О. / Фотобанк Лори

А 31 января 1918 г. бойцы МФАГ взяли подходящее здание на соседней от типографии улице – полупустой бывший дом Купеческого собрания[136]. Купцы в нем уже не собирались.

Во втором этаже его располагался лазарет на 300 коек, созданный Купеческим собранием в начале войны. Нижний этаж пустовал. Анархисты уведомили Моссовет о занятии дома. Отказа от Моссовета не последовало.

МФАГ назвала бывшее Купеческое собрание домом «Анархия» и начала обосновывать там все свои действующие структуры: редакцию газеты «Анархия», Пролетарский театр, библиотеку-читальню, общество трудовых коммун, Черную гвардию.

В соседнем переулке по воле случая обнаружилось уже упомянутое богемное «Кафе поэтов», которое держали футуристы – Маяковский, Бурлюк, Каменский и Гольцшмидт. Анархисты в это кафе зачастили, там было интересно.

3 марта 1918 г., наконец-таки, вышел первый (10-й) номер возрожденной «Анархии». Она стала четырехполосной, ежедневной, выходила тиражом 15–20 тысяч экземпляров. В газете появился редактор по культуре – Алексей Ган, глава Пролетарского театра. Первая подборка материалов, подготовленная Ганом, была опубликована в «Анархии» 5 марта.