По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

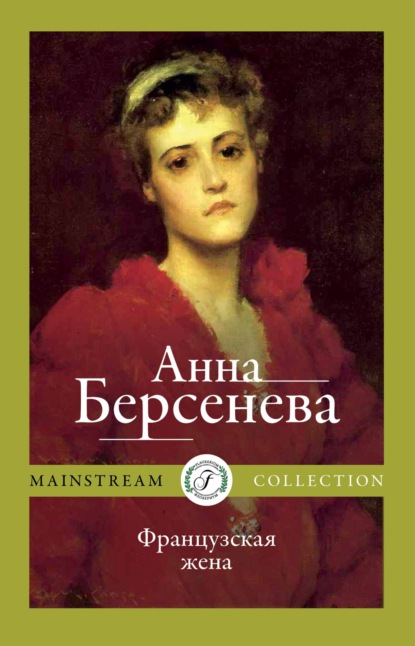

Французская жена

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Теряюсь я с вами, Марья Дмитриевна. Теряюсь и робею.

Гена подал ей руку, и они спустились по лесенке к самой воде Патриарших.

– Но почему? – спросила Мария. – Может быть, вам не надо называть меня по отчеству? Вероятно, это вас и смущает. А мне это, уверяю вас, совсем не нужно. Я к такой торжественности не привыкла.

– Да я-то привык. – Улыбка у него была открытая и такая же обаятельная, как взгляд. – Я же валенок сибирский. У нас не принято взрослого человека без отчества звать, неуважительно это. А теряюсь я с вами не потому.

– Но почему же?

– Человек вы особо тонкий. Поневоле подумаешь: то ли я сказанул, обидел, может?

– Вы ничем меня не обидели, – улыбнулась Мария. – Оставьте эти мысли, Гена. Мне очень легко разговаривать с вами и видеть с вами вместе Москву. Знаете, я приезжаю уже в третий раз, но только теперь мне кажется, что я начинаю немножко привыкать к ней. Папа рассказывал мне о Москве, но увидеть самой, конечно, совсем другое.

– Это да, – согласился Гена. – Я вот, например, от Москвы тоже робею, почти как от вас. Как-то вроде бы суетиться начинаю, сам замечаю даже. Но нравится она мне, Москва! Размах, свобода. Кажется, все у тебя получится. Конечно, иллюзия это.

– Но почему же иллюзия?

– А что я такого уж особенного могу, если вдуматься? Что и все. И у всех, наверное, голова кружится, когда первый раз в Москву попадают. А потом максимум что у большинства выходит – охранниками устроиться.

– Да, в Москве как-то много охранников, – согласилась Мария. – Мне это странно. Где только есть какая-нибудь дверь, там сидит возле нее взрослый мужчина или даже молодой. Но что же он думает о своем будущем?

– О будущем у нас вообще мало кто думает, – усмехнулся Гена. – Не привыкли.

– Почему?

– Такая жизнь была. Да и теперь осталась.

– Извините.

– За что? – удивился он.

– Я не должна оценивать здешнюю жизнь. Ведь я ее совсем не знаю. И вообще, оценивать человеческую жизнь со стороны – это очень холодно и нехорошо. Это можно только сердцем делать, я думаю.

Гена засмеялся.

– Так ведь, Марья Дмитриевна, никакого сердца не хватит, – сказал он. – На всех-то! Говорю же, тонкий вы человек. Не устали?

– От чего? – не поняла Мария. – От того, что тонкий человек?

– Что с утра с самого гуляем. У меня и то ноги уже гудят, представляю, как у вас.

– Нет, ничего, – покачала головой Мария. – Я люблю ходить пешком. Наверное, это у нас семейное. Таня тоже любила, когда была моложе. И Нелли, средняя наша сестра, говорит, что они с мужем уже половину Израиля пешком обошли. Но мне кажется странным гулять одной, и я рада, что вы составили мне компанию.

– Да, хорошая у вас семья, – сказал Гена. – А пирожки у Татьяны Дмитриевны – это что-то! Ешь, и прямо в душу они катятся, ей-богу.

– Пирожки я, к сожалению, не умею, – улыбнулась Мария. – Но это было бы и глупо, печь пирожки для себя одной.

– А вы не замужем?

– Нет. Никогда не была.

– Что так? – удивился Гена. И тут же добавил: – Извините, конечно.

– Вам незачем извиняться. Здесь нет ничего болезненного. Мне не хотелось замуж, и я не выходила. Я всегда воспринимала это спокойно.

Мария чуть не сказала, что просто прислушивалась к своему сердцу и разуму, но все-таки не стала об этом говорить. К чему сообщать такие подробности совершенно постороннему человеку, случайному спутнику по городской прогулке?

«Почему мне вообще пришло в голову говорить с ним о своем одиночестве? – недоуменно подумала она. – Это так странно!»

Мария всегда чувствовала вокруг себя что-то вроде линии, проведенной замкнуто, завершенно. Жизнь ли так распорядилась помимо ее воли, сама ли она так для себя решила, неизвестно, но линия эта была вокруг нее всегда. Вот только никогда Марии не приходило в голову делиться с кем бы то ни было этим своим странным ощущением.

Она подняла голову и посмотрела на Гену недоуменным взглядом.

Его встречный взгляд был полон спокойной доброжелательности, которая так расположила ее к нему с первой же минуты знакомства.

– Может, пообедаем? – предложил он. – Вы не смущайтесь, скажите. А то, знаете… – Он улыбнулся своей прекрасной широкой улыбкой. – Мне ведь самому неловко предлагать. Подумаете: вот обжора, ни прогулки ему не надо, ничего!

Мария засмеялась. Недоумение исчезло, как будто и не было его.

«Какой чудесный человек!» – подумала она.

А вслух сказала весело:

– Гена, я ужасно голодна. Кажется, я съела бы сейчас даже ту ужасную сосиску с кетчупом, которую мы видели, когда шли к Патриаршим.

– Сосиской-то незачем травиться, – сказал он. – А вот за углом я кафе видел – можно туда.

– За углом – это в Ермолаевском переулке? – уточнила Мария.

– Я название не знаю. Вон там.

Он указал рукой.

– Да, это Ермолаевский, – сказала Мария. – Там все и жили до войны – мой папа, его первая жена и Таня. В том доме, где арка с решетчатыми воротами, вы видите?

– А теперь там что? – с интересом спросил Гена.

– Теперь та же квартира, но в ней редко кто-нибудь бывает. Потому что Таня живет в Тавельцеве, Оля с Германом – в его доме, это совсем рядом с Тавельцевом, в Денежкино. А Олина дочь Нина сейчас у меня в Париже.

– Разбросала вас жизнь. – Гена покрутил головой. – Так судьба закрутила – с ходу и не разберешь, что к чему.

– Возможно, со стороны это выглядит сложным, – сказала Мария. – Но когда жизнь происходит, то есть просто течет, тогда все кажется естественным.

– Пойдемте, Марья Дмитриевна. – Гена согнул руку бубликом. – Вы, я смотрю, побледнели даже. Проголодались, так ведь?

– Так! – Мария просунула свою руку в этот бублик и снова засмеялась. Она никогда, даже, наверное, в детстве не смеялась так много и беспечно. – Я могу сейчас съесть… съесть…

– Слона? – подсказал Гена.