По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

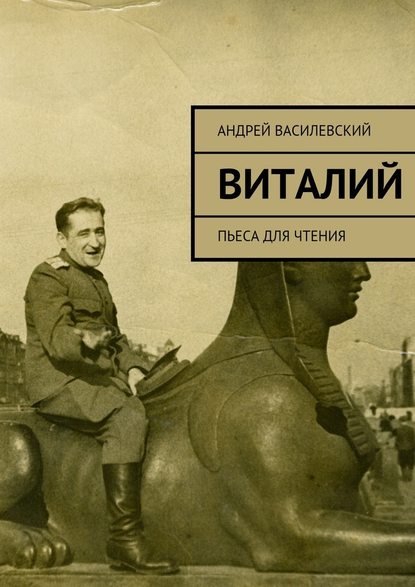

Виталий

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

О н а. Две девочки у Коли вечером. Галя – восемнадцать лет и Вера – девятнадцать лет. У Веры очки и носик кнопкой. Я уже забыл восемнадцатилетних девочек. Кто они? Спорим о Бальмонте. Стар ли я и понять ли мне этих девбах? Не знаю. Зоя мне сказала, что любит меня. А уйти от мужа невозможно. Нельзя. И это пройдет. И ей плохо. И она страдает. Что же сказал ей я? Видимо, ничего не сумел сказать. Она глядит на меня, смеется и радуется. А мне чего радоваться? Ничего я не понимаю в маленьких детях. И вот свой ребенок? Страшно и обременительно.

В и т а л и й. Переписываю письмо Горького. «Дорогой т. Бобрышев, рассказец Василевского весьма понравился мне, очень приятно, что молодежь наша учится писать так экономно и грамотно. Я очень сомневаюсь в праве редакторов Гослитиздата не разрешать рассказы к печати, – мне кажется, что право это принадлежит только Главлиту. Будьте добры, дорогой Бобрышев, известите редакторов Гослитиздата, что я протестую против их оценки рассказа Василевского и буду протестовать до поры, пока не добьюсь позволения рассказа к печати. „Вредной“ романтики в рассказе – нет. Клочков – „лихой парень“ – довольно частое явление и, действительно, очень вредное, а особенно – на фоне стахановского движения. Клочковых надобно „перековывать“ на работе в концлагерях…»

О н а. В концлагерях.

В и т а л и й. Две статьи в «Правде» о Шостаковиче, возмутительнейшая ругань, брань, хамство, барский тон. Что все это? Как работать? Ну а если Шостакович перестанет писать? Или застрелится? Кто будет виноват? И это после речи о кадрах.

О н а. Да, еще существует Зоя, которой хорошо только со мною, а без меня плохо. Что делать? Я одинок. Мне часто очень плохо жить.

В и т а л и й. Вечер ленинградских поэтов, отвратительное убожество. И только Тихонов настоящий. Умный, сильный, простой. Я знаю уже абсолютно о прозе – как нужно писать. Как нельзя писать. Почему же это не знают поэты?

О н а. В ТЮЗе пахнет ребятами. То ли запах пеленок, то ли запах чисто вымытого детского тела. Много хорошеньких девочек. Пятнадцатилетние девочки! Я уже стар для вас.

В и т а л и й. Музыка не создается редакционными статьями «Правды». Дейнека. Ведь и он не в почете у «Правды». И он – стилист. А какая сила – американская девушка, дороги, девушка в синих трусиках, купающиеся дети, Париж. И уже настоящая уверенность мастера.

О н а. Пил c Витей. Не надо бы мне пить. Зоя сидела на выставке, молчаливая, печальная, усталая. «Разве я говорила, что счастлива?» – спросила она.

В и т а л и й. «Лебединое озеро». Все еще мне смешно на балете. Но утром проснулся, и очарование осталось. И еще крепче. А так, конечно, пустячки. Дудинская – стандартная балеринка, без индивидуальности. Сильнее, энергичнее Иордан. Красив Чабукиани. Да, но пустяки, пустяки. Очаровательные пустяки. Я взял реванш. Просят очерк о меди. Вежливо, сухо – отказ. Победил я. Без меня не обошлось. Доволен. Я не мальчик. И, как видно, кое-что значу. Не мальчик. Корректура двух рассказов в «Звезде». Редактор выкинул абзац. Дурак. Но рассказы неплохие. Умер академик Павлов.

О н а. Купил ботинки Сереже, сыну Зои и Виктора. Обида Виктора. Вот чепуха, не о деньгах же он беспокоится. Честолюбие отца. Мой сын! Твой, твой.

О н а. На диване, уткнувшись в подушки, плачет Зоя.

В и т а л и й. Постановленье ЦК и СНК о МХАТе-2, посредственный театр, расформировать. Ну, я не думаю, что очень уж посредственный театр, но правильно, что ниже МХАТа и глупее. И другим театрам наука. Одновременно письмо Шагинян о выходе из Союза писателей, старуха сдурела, в «Правде» ее отхлестали за Собранье сочинений: стишки, фото с мамой и сестрой и папой. Нет, больше работать, думать, изучать жизнь и – победа! Есть потребность записать ряд мыслей о литературе. Потеряно чувство ответственности. Писатели с именем сидят в литературе, как помещики в вотчинах. Пошлость, мелочность, интеллигентская болтовня. Романы Пильняка, Лидина, Иванова – нежелание учиться у жизни, изучать жизнь. Ужасный язык! Неуважение к читателю. Водевили Катаева – пошлость. Все это – в стахановском году, когда близится война. Возникает чувство ненависти, возмущения. Нет, все это мне враждебно. Я не хочу быть с ними.

О н а. Выходной день. Я одинок. Так ли уж страшно мое одиночество? И зачем мне думать о семье, мне, человеку, который должен – думать, писать, думать, писать и т. д.

В и т а л и й. Балет «Утраченные иллюзии» О. Бальзака. Осмысленный, глубоко реалистический, яркий балет. Безусловно лучше «Лебединого озера». Очень хороша Уланова.

О н а. Но эта черноволосая худенькая девушка с блестящими глазами! В ней есть очарованье.

В и т а л и й. Ночь у Позняковых, стихи Виктора, крики, шум. Нет, я бы не мог. Я не мог бы. А в стихах его есть сила и лиризм, но много и болтовни. Его еще тянет строфа, а поэт не должен идти за строфой.

О н а. Конногвардейский бульвар, рыхлый ноздреватый лед под ногами и холодноватая молодая щека. Мои губы касаются ее щеки.

В и т а л и й. Март. Телеграмма. Нужно ехать в Москву на совещание. Не хочется. Я уже успокоился за этот месяц и начал работать. И проработал бы март успешно. А здесь опять встряска, московские встречи, литературные разговоры. Три дня в Москве. Больной, пытающийся острить Колегаев. Завтра его снимут? Босняцкому в «Гудке» говорят, что Вайса сняли. Вайс еще ничего не знает, считает провокацией. Книга о меди расценена как подкуп. Предложено расторгнуть договор. Так проходит земная слава. Все рухнуло. Мы собираемся на экстренное совещание. Вайс обижен, что думают все о себе, а не о нем. Но ведь так всегда бывает. Пишем письмо Колегаеву. Совещание в «Наших достижениях», план номера о дружбе. На стуле передо мною молча сидит Аннушка. За такой женщиной я бы, вероятно, пошел на край света.

О н а. Ночь, тихие улицы Марьиной Рощи. Тихая, увешаная коврами комната. Козину тридцать семь лет, тихая жена, почти всегда живущая в Доме отдыха, детей не будет, сам, всё о себе, великолепное тело. А писатель? Не знаю.

В и т а л и й. Все разговоры о чтении газет, волчьем профиле, мерине, презрении жизни мне, особенно сейчас, после Москвы, отвратительны.

В Москве есть группа людей моего поколения, абсолютно социалистически чувствующих. Именно чувствующих, а не думающих. Я там свой.

О н а. Свой?

В и т а л и й. Вспоминается тридцать первый год, перрон Московского вокзала, седой, с красными пятнами на лбу Шоу. Луначарский рядом. Говорят о Шекспире. Шоу снимает шляпу. «Я не видел лоб Шекспира, но ваш лоб также очень хорош!» – говорил Луначарский. Где-то рядом леди Астор. И еще сзади человек, привыкший ко всевозможным сплетням, а потому очень спокойный, лорд Астор. Кинопросмотр. Потом Сад отдыха. Старик устал, уехал спать. Мадам пошла в сад, поглядеть, как веселятся дикари. И сильно хохотала.

О н а. День домыслов. Я одинок? Пусть. Я плохой друг? Пусть. Я ведь не говорю, что я счастлив. Но я живу так, как я заставляю себя жить.

В правильности моей жизни я не сомневаюсь. И я принимаю любые обвинения, но не хочу отказаться ни от уже завоеванного, ни от того, что мне еще предстоит завоевать. Ночью, проснувшись, я думаю о ней с такой нежностью, с такой тоской. Я помню ее в эти минуты. Но любить ее мне не нужно. Симфонический концерт оркестра филармонии. Вероятно, я не понимаю ничего в музыке. Мне просто хорошо. И патетическая симфония для меня – лишь повод для мыслей о своей жизни, о своем одиночестве и еще об одной женщине, которая говорила мне недавно, что любит меня.

В и т а л и й. Кинофабрика. Коля Коварский, Белицкий. Разговор о сценарии. Тема – Магнитка. Будет работать бригада: Виктор Шкловский, Андрей Платонов, Виталий Василевский. Я пробормотал что-то невнятное. Нужен сценарий эпического фильма. Я сказал, что в негры не пойду. Все замахали руками. Нужна литературная работа. Видимо, ничего из этого не выйдет, но как факт моей литературной биографии не случаен.

О н а. Цензура выкинула из рассказа «Хорошая смерть» еще абзац о монашках из лагеря для спецпереселенцев. Обо всем помни, всего опасайся. Трудно писать.

В и т а л и й. «Аристократы» Погодина. После Свердловска и Бердянска, то есть двух просмотров пьесы, в БДТ пьеса показалась мне значительно хуже и примитивнее. Очень все сусально, элементарно, слезливо. Есть, конечно, хорошие куски, но они не могут спасти всю вещь. Поставлено ярко и довольно разнообразно, но утомляют непрерывные перебежки, выкрики. Это все от плохого Мейерхольда.

О н а. Как много хороших девушек в филармонии! Пусть же разрешено будет мне думать не о музыке, а о девушках.

В и т а л и й. «Звезда», номер второй, рассказы, испорченные опечатками и уже потому не такие, какими бы я хотел их видеть. И еще цензурные выкидки. Опять я мало работаю, и очень много скучаю, и очень много думаю о вещах, о которых мне бы думать сейчас не нужно. Писать тридцать листов в год не нужно. Нужно писать немного, но больше читать и учиться. Пусть Герман пишет тридцать листов в год. Мне ведь не жалко.

О н а. «Похождения Тома Сойера». Спектакль в ТЮЗе, очарованье детской радости, мальчик рядом со мною кричит: «Ууу, индеец, я бы ему вот так и задал!»

В и т а л и й. Шервуд Андерсон, «Уайнсбург, Огайо» – пожалуй, лучшая книга из всех, которые я читал за это время. Ее сила в правдивости. В искренности. В отсутствии тенденциозности. (После паузы.) Плохой тенденциозности. Если бы мне писать так? Опять нет денег. Это меня немного пугает. Видимо, нужно работать и на поденщине. Я не могу сказать, что мало зарабатываю, но явно, что заработок неустойчив и часто случаен.

А ведь деньги нужны.

О н а. Виктор и Зоя, ссора с царапинами и синяками, рыдания сего двадцативосьмилетнего мужа. Я виноват, что «испортил» жену. Кто же виноват, что жена «испортилась»? Безденежье, я полагаю. Виктор говорит, что ему мешало дворянство. А лень? Бог мой, мне-то какое дело!

В и т а л и й. В газетах прекрасная, суровая, мужественная речь Тихонова на дискуссии. И очень хорошо говорил Зощенко. Но что дают дискуссии? Я сажусь за письменный стол, и мне трудно. Завтра кончаю очерк о Пышме. Наука: не браться за грандиозные темы. Но, видимо, очерк неплохой, несмотря на незавершенность композиции и ситуаций.

О н а. Весны еще нет, и я рад этому. Мне бывает в весенние вечера одиноко, скучно. Разве я не привык к скуке? А весенние закаты мне и сейчас дороги. Очень плохое состояние духа. Ссора с Зоей. Можно ли это назвать ссорой? И вот не думать бы мне о Зое, а вспоминать толстенькую Балабину и все виденное в театре, и успокоиться, и опять работать, работать сильно, энергично, бешено.

В и т а л и й. Пятое мая. Мне уже двадцать восемь. Вот так назвать книгу? Да, двадцать восемь. И сделано меньше, чем я мог сделать. Но все же есть книга очерков, собранная, и в этом году напечатано четыре хороших вещи: старики, моряки, две Магнитки. И еще написаны «Зной» и «Пышма». Да, кровь наполняет вены, сердце работает еще без перебоев. Чего мне грустить!

О н а. У Виктора родился сын. «Мне худо», – говорила эта курносая женщина, лежащая на диване. Я еще раз позвал ее к себе. Почему-то мне кажется, что с нею мне будет хорошо.

В и т а л и й. Мне нужно, видимо, осенью обязательно переехать в Москву. Здесь я одинок, бесприютен и несчастен.

О н а. Кровать отодвинута от стенки, дабы не кусали клопы, и ночной горшок, символ семейного счастья, виден очень отчетливо. Так проходят иллюзии любви и счастья. Ночью я иду через пустынный город. Буду и я жить сам по себе. Буду и я еще суше, скупее, угрюмее. «Я – дура, Виталий», – говорила мне эта женщина. Я так и не могу забыть ее и вот сижу, как дурак, в тоске и одиночестве и жду ее. А зачем мне она? Весенний день за окном моей комнаты. Надвигается лето. А я не знаю, что буду делать летом, и где жить, и как жить, и с кем жить. Письмо из Свердловска, от милой хромоножки. Ей, видимо, я нужен, и она бы любила меня рабски и беспредельно, ну, так любила, как Зоя любит своего мужа.

В и т а л и й. «На бойком месте», «Отелло». Остужев, Пашенная, Садовский. Какое созвездье! Да, мне это все нравится, хотя в маленьком фанерном театрике Радлова все было как-то чище и честнее. Но, может быть, потому, что со мною была Зоя. О, чужая жена! О, не моя девочка! Нужно бы написать пьесу.

О н а. О, не моя девочка!

В и т а л и й. Ведь даже Иткин написал пьесу!

О н а. Вино и беседы с Виктором. Девять лет дружбы! Не нужно ссориться мужчинам из-за женщины. Опять бесплодная поездка на кинофабрику. Коля Коварский все еще обещает напечатать «Зной». Никитину он заплатил по тысяче пятьсот за лист. Уезжаю в деревню. Рад. Мне все же трудно жить. А самое плохое, что начинаются белые ночи.

В и т а л и й. Был в Солецком районе, было худо, скучно, а вернулся – и рад, что ездил. А колхозы плохие. Афоничев учит меня, как надо жить, и дает пример Кетлинской, грубой, вульгарной и неумной писательницы.

Он во многом прав, но надо быть еще лучше, легче, свободнее, без канонов. А Кетлинскую уважают больше меня.

О н а. Горький умер!

В и т а л и й. Умер Горький. Вот сказочная жизнь! И как назвать эти годы жизни – подвигом? праздником? Я узнал Горького в Белебее, лет шестнадцать назад, и все это время я – шел к Горькому. Думал ли я тогда, пионер, что буду работать в горьковском журнале «Наши достижения»?

А живого я его не видел.