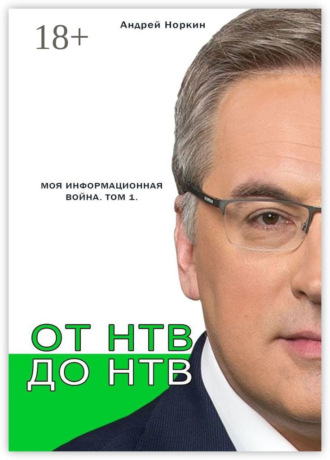

От НТВ до НТВ. Моя информационная война. Том 1

Конечно, произошел скандал. Но пока все обсуждали этическую сторону вопроса, наступило второе апреля, и Ельцин отстранил генерального прокурора от должности с формулировкой «на период расследования возбужденного в отношении него уголовного дела». Собственно, на этом история громкого коррупционного скандала под названием «Дело Мabetex» в России и закончилась. Она, правда, не зачахла совсем, потому что все-таки была международной и постепенно переродилась в «Дело Бородина», которого угораздило даже посидеть в иностранных тюрьмах. В следующие два года НТВ будет много и яростно об этом говорить.

Так в чем же причина такого параноидального внимания телекомпании ко всем этим событиям? Изначальная причина? Или причины? Они просты – это все те же «понятия», по которым строился и развивался российский бизнес на протяжении всех девяностых годов. Настанет время, и Владимир Гусинский скажет мне: «Я никогда не вел, и не буду вести переговоры с человеком, которого могу просто послать на х…!» Абсолютная убежденность в том, что демонстрация силы, «качание рогами» – единственно возможный способ решения любых вопросов, и привела в итоге к многочисленным проблемам главного акционера НТВ и других олигархов, не сумевших перестроиться. Не сумевших из эпохи Ельцина войти в эпоху Путина.

Поэтому, причина все та же – деньги. Стремление их заполучить и раздражение от тех, кто этому мешает. В тот период НТВ оказался единственным из всех федеральных телеканалов, который не получил государственного стабилизационного кредита. Основания в отказе были очевидными – в стране дефолт, финансовый кризис. Но, к сожалению, главные лица НТВ жили по принципу «Государство – это я!». Кредит пришлось брать у «Газпрома».

Конечно, сторона Гусинского выступала с контраргументами. Однако, парадокс в том, что из всей «большой четверки» – Гусинский, Малашенко, Добродеев, Киселев – большая часть разъяснений исходила от одного человека, Евгения Киселева. Гусинский крайне редко давал интервью, стараясь говорить исключительно о бизнес-перспективах; Малашенко, если и выступал, то делал это крайне неохотно, как бы намекая, что сама тема разговора слишком мелкая; а Добродеев, кажется, вообще никогда ничего публично не говорил, потому что занимался работой. «Новости – наша профессия!» Это был и лозунг телекомпании, и ее основной вид деятельности, которым Олег Борисович и был занят с утра до вечера. Оставался Евгений Алексеевич, ведущий главной аналитической программы. Таким образом, выбор главного спикера казался совершенно логичным, но беда заключалась в том, что Киселев – ведущий и Киселев – оратор – это были, как говорится, «две большие разницы».

Тем не менее, для полноты информационной картины, необходимо познакомиться и с его точкой зрения. Воспоминания Татьяны Юмашевой, на которые я ссылался, Евгений Киселев чуть позже назвал «классикой вранья» и «жалким лепетом оправдания». Никакого Лужкова-Примакова НТВ не поддерживало; Чубайс против предоставления лицензии на круглосуточное вещание не выступал; разговор Малашенко с Гусинским и Березовским по поводу должности главы администрации президента полностью вымышленный, и на Березовского Малашенко «рявкал» гораздо позже, когда возникла идея поставить его на место Черномырдина и т. д. А по поводу программ НТВ, посвященных борьбе с «Семьей», в интервью ресурсу GZT.RU Евгений Киселев пояснил, что о доме Татьяны Юмашевой в Гармишпартенкирхене ничего однозначно не утверждалось, лишь проверялись слухи по этому поводу. И вообще, Татьяна Борисовна могла бы при желании сама положить конец всем кривотолкам. «Ведь множество людей прекрасно знают, как она жила все эти годы, где ее можно было встретить, какой образ жизни она вела. Понятно, что покойный Борис Николаевич никогда стяжателем не был, и миллионы ей не оставил. Значит, деньги, на которые она безбедно жила, например, в Англии, имеют какое-то другое происхождение. Возможно, она сочтет необходимым, наконец, рассказать, какое. А если нет, то Бог ей судья!»

И еще – короткое объяснение Евгения Киселева по кредиту, который, как считает Татьяна Юмашева, «НТВ и добил». Кредит брало не НТВ, а «Медиа-Мост»; это был не один кредит в 650 миллионов долларов, а два, в 262 миллиона и в 212 миллионов долларов; и брали кредиты не у «Газпрома», а у Credit Suisse First Boston под газпромовские гарантии, но Черномырдин тут совсем ни при чем… Эти объяснения – классический пример применения двойных стандартов, одного из наиболее часто используемых приемов информационных войн. Через некоторое количество глав мы доберемся до исторической встречи журналистов НТВ с Владимиром Путиным, которую пока описал только Виктор Шендерович. Описал с присущим ему «блестящим» сарказмом. Сравните небольшой фрагмент с только что приведенными разъяснениями Евгения Киселева по кредиту.

«Этот фокус (подмену сути дела его формальной стороной) президент за время беседы успел показать нам еще несколько раз. Особенно хорош был диалог насчет знаменитой прокурорской квартиры стоимостью почти полмиллиона долларов, квартиры, по прихоти судьбы доставшейся г-ну Устинову совершенно бесплатно.

– Разве имеет право прокурор получать подарки от подследственного? – задал я, надо признать, вполне риторический вопрос.

– Вы имеете в виду Бородина? – уточнил Путин. Я подтвердил его догадку.

– Ну что Вы, – успокоил меня президент России. – Устинов не получал квартиру от Бородина! (…) Он получил квартиру от Управления делами президента!»

Я лично не присутствовал на этой встрече. Я вел тогда вечерний выпуск новостей, подменяя Татьяну Миткову. Но о подготовке похода в Кремль я осведомлен хорошо и обязательно поделюсь подробностями. Пока же я вынужден «задать, надо признать, вполне риторический вопрос». Неужели в словах Владимира Путина есть фокус, а в словах Евгения Киселева – нет?

Да есть, конечно, пусть это и не понравится нашим современным либералам из числа журналистов и представителей несистемной оппозиции! Как была «сплошной подменой сути» вся кампания в защиту НТВ, организованная нашим начальством в 2000 – 2001 годах. Организованная и осуществленная, в первую очередь, за счет молодых журналистов, искренне переживавших за свою работу и готовых драться за своих старших коллег и руководителей. Как стала «сплошной подменой сути» и кампания в защиту телеканала «Дождь», предпринятая его владельцами совсем недавно, уже в 2014 году! И мне искренне жаль, что ни Евгений Киселев, ни Виктор Шендерович, ни другие их единомышленники (назовем их так) не видят, не хотят признавать ущербности собственной позиции. Позиции сегодняшней, что особенно важно. Узурпация права на истину в последней инстанции – вот, что тогда произошло! И с чем некоторые никак не хотят расстаться… А тот кредит «Газпрома», как ни крути, действительно, стал для «гусинского» НТВ не прорывом к единоличному лидерству на отечественном медийном рынке, а смертным приговором.

Виктор Анатольевич Шендерович.

Здесь я хотел бы ненадолго прервать мое повествование, выстроенное в относительно хронологическом порядке, чтобы сказать несколько слов о Викторе Шендеровиче. Это необходимо, во-первых, потому что я уже несколько раз ссылался на его книгу «Здесь было НТВ, ТВ-6, ТВС и другие истории…», как на единственный подробный из опубликованных рассказов о событиях тех лет. Во-вторых, набросав небольшой портрет человека, мне проще объяснить пассаж об ущербности его позиции и нежелании ее признавать. И, в-третьих, в непридуманной истории моей информационной войны есть несколько персонажей, игравших чуть более важные роли, чем другие. Виктор Шендерович – безусловно, один из них.

Если помните, в «Покровских воротах» Аркадий Варламович Велюров в одном из эпизодов декламировал: «Все это юмор, так сказать. Эстрадник должен быть задирой. Но я подумал, как связать куплеты эти мне с сатирой?» Хотя Виктор Шендерович некоторое время тоже «служил Мосэстраде», его главной сценической площадкой стало телевидение. Думаю, никто не будет с этим спорить. Можно опросить сколь угодно много человек, что они знают «из Шендеровича» и, я уверен, подавляющее большинство назовут «Куклы», «Итого» и, возможно, «Бесплатный сыр». Но никак не «Два ангела, четыре человека» или какую-нибудь другую его пьесу.

Телевидение – штука опасная. В том смысле, что оно может в один миг сделать человека звездой. Но нужно помнить – телевизионные звезды сильно отличаются от звезд небесных. Свет погасшей звезды будет идти к нашей планете несколько десятилетий, а блеск звезды телевизионной может потускнеть за несколько месяцев. Для многих это оказывается тяжелым потрясением. Страх потерять «звездность» объясняется не только лишь врожденным или приобретенным нарциссизмом. Это страх потерять востребованность, успех, деньги, в конце концов. То есть, привычный жизненный уклад. Мне кажется, что Виктор Анатольевич не совсем справился с серией ударов, каждый из которых отбрасывал его все дальше и дальше от дверей телестудий. А если это происходит с человеком, которому, скажем так, не чужды высокомерие и несколько завышенная самооценка, процесс становится особенно болезненным.

Смешные шутки про счастливую девушку, которой в один день удалось взять автограф не только у Шендеровича, но и у Укупника; про то, что советь России – это не только Виктор Анатольевич, но еще, оказывается, и Хинштейн; про то, что «уйти с телевидения стоило хотя бы ради того, чтобы тебя перестали путать с Михаилом Леонтьевым»… Мне кажется, что в них слышна, как минимум, обида.

Или неоднократные отсылки к футболу. «Если „Уралану“, по случаю разгона „Реала“ и обморока остальных европейских команд, вдруг достанется Рональдо, он, конечно, выживет там кого-нибудь из основного состава – причем, к радости болельщиков». Если кто не понял: «Уралан» – это ТВ-6, «Реал» – НТВ, а Рональдо – это наш профессиональный коллектив. «Осокин, „выживающий“ из новостной студии Пономарева… – к чему такие ужастики на сон грядущий? Не легче ли признать, что эти два Михаила – специалисты различной квалификации?» Возможно, это, действительно, профессионалы разного уровня. Но мне кажется, не наше дело было тогда проводить подобные сравнения. И, конечно, стоило хотя бы попытаться поставить себя на место тех коллег, кого мы «к радости болельщиков» выталкивали из основного состава ТВ-6. В то время я об этом не задумывался. Сегодня, когда я знаю все перипетии той телевизионной «рокировочки», мне стыдно.

Не за то, что я говорил, как я защищал Гусинского и НТВ, нападая с обвинениями на наших оппонентов. Но стыдно за то, что в революционном порыве я не думал о цене, которую платят совершенно незнакомые мне люди. Платят за мое жизненное благополучие. Что считает по этому поводу Виктор Шендерович сейчас, я не знаю. Мы много лет не общаемся. Хотя мой экземпляр «Здесь было НТВ…» подписан автором. «Андрею и Юле – персонажу и человекам – с давней дружбой».

Как персонаж я несколько раз появляюсь на страницах его книги. В первый раз так. «На глазах вырос в серьезного журналиста Андрей Норкин – вдумчивый, органичный и совестливый». В последний раз так: «Принципиальность – штука редкая в отечественной журналистике, и тем более ценная. Норкин – один из совсем немногих, кто поставил достоинство впереди популярности». Между этими фразами – два года и другие слова Виктора Анатольевича, о том, что, соглашаясь работать с Гусинским на RTVi, я «совершаю творческое самоубийство».

Когда в израильской прессе появилось интервью Гусинского, в котором он признал, что Путину есть за что на него обижаться, и что сам Гусинский хотел бы вернуться в Россию, если представится такая возможность, реакция Виктора Шендеровича была, как всегда, остроумной: «До чего же евреи довели Гусинского, что он полюбил Путина!» В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Шендерович шутил: «Мир полон чудес! Магомет за одну ночь овладел грамотой, как Вы знаете, Христос ходил по воде аки по суху. Гусинский обнаружил в Путине порядочность. Вообще, Ближний Восток – такое место, где случаются чудеса». По-моему, мы по-разному трактуем понятие принципиальности…

Но, «все это юмор». Если хотите, личностная сторона создаваемого портрета. Что же касается сатиры, стороны публичной, то необходимость постоянного оппонирования власти, постоянного поиска поводов для критики, на мой взгляд, увели Виктора Анатольевича далеко от реальности. Полнейшее нежелание коллег признавать то хорошее, что происходит в России, стало одной из главных причин, по которым я в конце 2007 года прекратил свое сотрудничество с RTVi, и с либералами от политики и журналистики вообще. Пару лет назад мне на глаза попалась очередная шутка от Шендеровича, который прилетел в декабрьскую Москву из Израиля. Цитирую не дословно, но по смыслу. «Командир экипажа сообщает: «В Домодедово погода хорошая, минус восемь градусов. Вот такие тут представления о хорошем!» Но, позвольте! Для декабря минус восемь в Москве, на самом деле, хорошая погода! В чем тут-то вина Кремля? Это тоже Путин так устроил, что в зимние месяцы в нашей стране температура опускается ниже нуля?

К сожалению, в какой-то момент Виктор Шендерович попал в замкнутый круг. Он маргинализировался, перестал развиваться творчески. Это серьезная проблема, с которой столкнулись многие медийные персонажи. Сегодняшнее «Эхо Москвы» дает интервью телеканалу «Дождь», анализирующему события в блогах ресурса Snob.ru, на которые ссылается в своей публикации «Новая газета», чтобы дать возможность журналу The New Times предоставить свой комментарий на эту тему… радиостанции «Эхо Москвы». И везде одно и то же: «кровавый режим», «мы здесь власть», «Путин – уходи». И над всем витает сияющий лик предводителя сил добра и света, Алексея Навального… В этом либеральном круговороте информации оказался не только Виктор Шендерович. Но он, повторю, имеет для моего рассказа гораздо большее значение, чем другие. Просто, в силу своего таланта, увы, разменянного сегодня на политическую конъюнктуру.

А эта политическая конъюнктура – необходимость отрицания самого факта существования нашей страны, как самодостаточного государства, с собственными моральными принципами, с правом на развитие по сценариям, отличающимся от тех, что считаются единственно верными на Западе – неизбежно привела к отторжению публикой Виктора Шендеровича, не столько как писателя и драматурга, сколько как публициста и общественного деятеля. Оставался только один путь, путь политика, так называемая несистемная оппозиция. Совершенно уродливое, беспринципное, да откровенного говоря, русофобское образование, построенное на беспрерывных нападках и оскорблениях всех этих «ватников», «колорадов» и, в версии уже самого Шендеровича, «биомассы и быдла». «А судьи кто?» – вынужден спросить я?

Когда произошла «матрасная история», я понял для себя следующее. Я не имею права выносить какие-либо оценки случившемуся с моральной стороны. Но со стороны политической… Как можно выступать с пламенными речами в защиту многострадальной российской демократии, проводя досуг в одной компании с Лимоновым – популистом от большевизма, и Поткиным – лидером националистической организации? И после этого не сгореть со стыда, а продолжать поучать всех и каждого? Это, конечно, была катастрофа. Катастрофа, после которой уже не вызывали удивления ни заявления про Олимпиаду в Сочи, ни комментарии по Крыму, ни объяснения по поводу денег Фонда Макартуров, ни истерики из-за поведения помощницы главреда «Эха Москвы» Леси Рябцевой.

Виктор Шендерович застрял в деревне Гадюкино. И когда ее, в полном соответствии с его прогнозом, «смыло», то же самое произошло и с самим Виктором Анатольевичем. Жаль…

Глава 4

В девяносто девятом я начал стремительно двигаться в противоположных направлениях. Я опускался вниз по эфирной сетке, одновременно поднимаясь по карьерной лестнице. Почему-то на телевидении считается, что работа в утреннем информационном блоке наименее престижная. Хотя она гораздо тяжелее просто физически, а по количеству зрителей утренний прайм-тайм ничем не уступает вечернему.

Григория Кричевского все чаще и все больше загружали работой в «Итогах», он даже подменял Евгения Киселева в качестве ведущего. Соответственно, кому-то нужно было заменять самого Кричевского во время его эфирной недели. Этим кем-то периодически оказывался я, совмещая, таким образом, работу в двух бригадах – собственной утренней и дневной бригадой Кричевского.

Недостатка в важных событиях в первой половине девяносто девятого не было. Война на Балканах, горячая стадия которой на тот момент продолжалась уже восемь лет, достигла кульминации на Косовском фронте. 24 марта НАТО приступило к бомбардировкам Союзной Республики Югославия. Председатель правительства России Е. Примаков, направлявшийся с визитом в США, узнав о начале военной операции Альянса, совершил легендарный «разворот над Атлантикой». Сам Евгений Максимович вспоминал об этом эпизоде так.

«Когда до посадки на военном аэродроме вблизи Вашингтона оставалось всего три часа, Гор (Альберт Гор, вице-президент США – прим. автора) подтвердил по телефону факт принятия решения о бомбардировках Югославии. Со мной летели в самолете несколько губернаторов, членов правительства. Я собрал всех и объявил о своем решении развернуть самолет. Вызвал командира корабля и спросил его, можем ли долететь прямо до Москвы. Он ответил, что не можем и предложил два варианта: либо посадку на территории США, либо промежуточную посадку в Шенноне. Была дана команда лететь в Шеннон. После этого я позвонил президенту Ельцину и сказал, что лечу обратно. Самолет уже развернулся над Атлантикой. Ельцин мое решение одобрил».

Было бы странно предполагать намеренное искажение фактов со стороны Евгения Примакова. Но фраза «Ельцин мое решение одобрил» вызывает некоторые вопросы. Именно из-за последовавших за «разворотом» событий. Возможно, (и, скорее всего) в телефонном разговоре президент, действительно, поддержал премьера. Но вот окружение президента – вряд ли. Газета «Коммерсантъ» вышла с совершенно убийственной заметкой Владислава Бородулина, размещенной на первой полосе:

«15 миллиардов долларов потеряла Россия благодаря Примакову. Евгений Примаков уже в самолете, летящем в Вашингтон, отменил свой визит в США. Тем самым премьер-министр России сделал свой выбор – выбор (…) большевика, готового полностью пренебречь интересами свой Родины и народа в угоду интернационализму, понятному только ему и бывшим членам КПСС. Евгений Примаков в Америке должен был договориться о выделении России кредита МВФ почти в $5 млрд. Он должен был добиться от США согласия на реструктуризацию долгов, которые наделали коммунистические правительства СССР. Он должен был подписать с США договоры, принципиально важные для национальной экономики. (…) Поддержка близкого Примакову по духу режима Милошевича оказалась для него нужнее и понятнее, чем нужды собственной страны. (…) Вернувшись в Москву, премьер-министр потеряет всякое право смотреть в глаза тем старикам, которым он еще осенью обещал полностью выплатить пенсии. Их деньги он отдал сербским полицейским и албанским сепаратистам-террористам, воюющим друг с другом. (…) Те деньги, которые российский бизнес мог заработать сам (а не получить с печатного станка правительства и ЦБ), Примаков отдал Милошевичу. Зато получил огромный политический авторитет – среди пары сотен депутатов-коммунистов. (…) Для полноты картины Евгению Примакову нужно было не отменять визит в воздухе между Шенноном и Вашингтоном. Ему нужно было завернуть на Кубу и встретиться, к примеру, с Фиделем Кастро. Друзьям всегда найдется, о чем поговорить. Другой вопрос, что Примаков больше не может называть себя премьер-министром России, страны, интересы которой он продал».

«Коммерсантъ» последовательно критиковал кабинет Примакова за недостаточно решительное проведение реформ, но подобного тона до сих пор никогда себе не позволял. Все объяснялось просто. Весной 1999 года некий иранский бизнесмен Киа Джурабчиан объявил о том, что купил газету «Коммерсантъ». Фигура этого господина оказалась настолько откровенно опереточной, что практически сразу появились предположения о том, что Джурабчиан – подставное лицо. Его имя снова попало в поле зрения СМИ только в 2006 году, когда прокуратура Бразилии начала расследование уголовного дела об отмывании денег через кассу футбольного клуба «Коринтианс». Главным фигурантом этого дела был… Борис Березовский. И он же оказался настоящим покупателем «Коммерсанта». Во времена премьерства Примакова в отношении Березовского были возбуждены несколько уголовных дел, поэтому Борис Абрамович попытался сместить главу правительства, пролоббировав появление в «Коммерсанте» скандальной статьи. И хотя официально Березовский признал факт покупки издательского дома только 9 августа, Евгений Примаков был отправлен в отставку уже 12 мая, с формулировкой – «в связи с замедлением реформ и необходимостью придать им новый импульс».

Березовскому удалось сформировать у Ельцина мнение, что Примаков недостаточно лоялен президенту. Что именно Примаков стоит за попытками вынесения импичмента Ельцину и, что самое страшное, опираясь на своих левоцентристских и коммунистических сторонников, сам планирует занять пост президента в 2000 году.

Сейчас можно лишь гадать, какой стала бы наша страна при Примакове – президенте? Многие специалисты называют его «разворот над Атлантикой» первой реальной демонстрацией Россией своего намерения вырваться из однополярной системы миропорядка. Первым проявлением новой, самостоятельной внешней политики, сформулированной позднее Владимиром Путиным. И в его знаменитой «Мюнхенской речи» 2007 года, и в совсем уж недавнем выступлении на юбилейной Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2015 года. Но тогда, в 1999 году об этом даже мечтать не приходилось. После развала СССР наша страна несколько лет находилась в совершенно недвусмысленном положении. Положение вассала.

Широко известен факт разговора бывшего президента США Ричарда Никсона с министром иностранных дел России Андреем Козыревым об интересах новой России. «Одна из проблем Советского Союза состояла в том, что мы слишком как бы заклинились на национальных интересах, и теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях. Но если у Вас есть какие-то идеи и Вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду Вам очень благодарен», – сказал глава российского МИДа.

Когда именно Примаков сменил Козырева в кабинете на Смоленской площади, в Вашингтоне не скрывали раздражения. Заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт считал, что Примаков «всегда был больше проблемой, чем ее разрешением». Это объяснялось тем, что Евгений Максимович не позволял относиться к себе (и к своей стране) так, как его предшественник. Я позволю себе привести небольшой пример того, как в девяностых строились взаимоотношения России и США. Для этого я хотел бы привлечь внимание к книге все того же Строуба Тэлботта «Билл и Борис».

Это весьма откровенные политические мемуары, в которых подробно описываются не только ночные приключения Бориса Ельцина в американском Белом доме, но и такой процесс, как «кормление шпинатом». Тэлботт отсылает читателя к мультипликационному персонажу по имени Морячок Попай. Попай – нечто вроде современного супергероя. Он получал удивительные сверхвозможности и дополнительные силы после того, как съедал баночку консервированного шпината. Так вот, работа с ельцинской Россией в администрации Клинтона строилась по такому же принципу. Как пишет Тэлботт, Ельцина необходимо было периодически «кормить шпинатом»: давать какие-то уверения, делать некоторые поблажки и не забывать пугать коммунистическими кознями. «Поев шпината», российский президент становился более активным, более сговорчивым и принимал необходимые американцам законодательные решения. В том числе, кстати, и кадровые. С приходом Примакова в МИД «шпинатная диета» прекратилась. А с началом работы Примакова во главе правительства могли прекратиться и многие другие «проекты». Но, к сожалению, была остановлена работа самого Евгения Примакова. «Общечеловеческие ценности» на некоторое время снова вышли на авансцену российской политики, а должность председателя правительства России занял Сергей Степашин.

При этом я вовсе не хочу сказать, что Степашин виновен в каком-то откате страны назад. Отнюдь нет. Сергей Вадимович по-человечески мне всегда был симпатичен, и впоследствии, во время нескольких интервью, которые я брал у него для программы «Герой дня», это впечатление только окрепло. Вообще, к моменту назначения Степашина я уже настолько «набил руку» на новостях о кадровых перестановках в правительстве, что ухитрился впервые привлечь к себе личное внимание Владимира Гусинского. Если верить главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, это произошло при довольно-таки анекдотических обстоятельствах.

Гусинский и Венедиктов вместе смотрели программу «Сегодня днем», в которой рассказывалось о назначении Степашина. Вел выпуск я. Спустя какое-то время Гусинский, обращаясь к Венедиктову, неожиданно произнес: «Какой хороший парень! Отлично работает. Надо его к нам, на НТВ, переманить». На что пораженный Венедиктов ответил: «Володь, ты что, с ума сошел? Это же твой канал!» (Прямо, как Пятачок: «Пух, это ведь твой дом!») Своей особенной заслуги в том выпуске я не вижу. Фактура сама по себе была настолько яркой и выигрышной, что провести подобную программу плохо было просто невозможно. Вспомните, как все эти события развивались. Например, хотя бы эпизод, случившийся за две недели до отставки Примакова. Эти ельцинские фразы – глыбы: «Не так сели… Степашин – первый зам!.. Сергей Вадимыч, пересядьте!» – сопровождавшиеся воистину «мхатовскими» паузами.