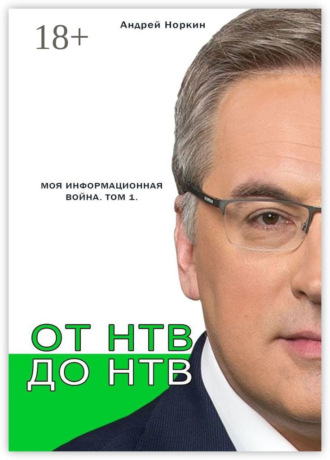

От НТВ до НТВ. Моя информационная война. Том 1

По словам Коха, Гусинский открыто угрожал ему тюрьмой, если «Связьинвест» уйдет не в те руки. «Я, прекрасно понимая, что эти ребята (Гусинский и Березовский – прим. автора) могут организовать любую кампанию травли вокруг меня и моих товарищей, поначалу пытался отшучиваться. Они давали понять, что так дело не оставят», – рассказывал Кох ресурсу Slon.ru – «Но „Связьинвест“ мы провели на удивление прозрачно, несмотря на давление. Победил тот, кто предложил больше денег». И этим, «предложившим больше денег», все-таки оказался Владимир Потанин!

Информационная война развернулась с новой силой. Теперь мишенями уже был не только и не столько Потанин и его предприятия. К ответу должны были быть призваны и другие «виновники», в первую очередь, Кох и Чубайс. Так телекомпания НТВ выпустила на информационные просторы монстра под названием «Дело писателей».

К «расследованиям «Итогов» подключились печатные издания, например, «Новая газета», опубликовавшая 4 августа 1997 года статью Александра Минкина «Я люблю, когда тарелки очень большие». Собственно, это была расшифровка телефонного разговора первого вице-премьера правительства России Бориса Немцова с предпринимателем Сергеем Лисовским. Беседа касалась неких коллизий, связанных с книгой Бориса Ефимовича под названием «Провинциал». Но самое главное содержалось в конце, в постскриптуме. Вот он: «Еще один вице-премьер России – Альфред Кох (глава Госкомимущества) – написал книгу «Приватизация в России: экономика и политика». Не знаем, какова она в толщину, но швейцарская фирма «Servina Trading S.A.» заплатила Коху авансом 100 тысяч долларов. Понятно, эта книга никому не нужна. Тем, у кого есть деньги на приватизацию в России, проще купить Коха, чем его книгу».

Нужно ли говорить, что информационными программами НТВ публикация в «Новой газете» не осталась незамеченной? Выяснилось, что помимо Альфреда Коха соавторами книги о приватизации являлись Анатолий Чубайс и еще несколько видных реформаторов, входивших в состав правительства и администрации президента. Впрочем, они шли, так сказать, «в нагрузку», а основными фигурантами «дела писателей» НТВ представляло Чубайса и Коха. Впрочем, не только НТВ, но и ОРТ, как назывался тогда нынешний «Первый канал», главным акционером которого являлся Борис Березовский.

Слово – Сергею Доренко, ведущему аналитической программы «Время», фрагмент его интервью журналу «Коммерсантъ – Власть»: «Мне позвонил Березовский и спросил, собираюсь ли я об этом что-то говорить. (…) Я сказал, что газеты пересказывают в программах типа „Обзор прессы“. Поскольку у меня не такая программа, то мне нужно что-то показывать. Новое к тому же, чего не было у Минкина. На том и порешили. И началось волшебство в своем роде. Ожили старые источники в прокуратуре, пообещали дать посмотреть материалы на Чубайса. Сейчас, по прошествии лет, я думаю, что, конечно, Гусинский заводил прокурорских. Мы стали торговаться: нам нужны оригиналы договоров всех „писателей“ и оригиналы банковских платежек. С подписями и печатями. (…) И вот перед моими операторами правоохранители выложили оригиналы документов – нарядненькие, живые и шуршащие. Ну, против такой роскоши я устоять не смог. И пошла вторая информационная война. Первая – это когда мы выдали репортаж о беззакониях при приватизации „Череповецкого азота“ группой Потанина. А эта уже вторая – с рейдами, с отлавливанием Коха в лифтах и т. д.»

Устоять под ударами, которые наносили по «писателям» сразу два из трех крупнейших телеканалов страны, было практически невозможно. Уже тринадцатого августа в отставку ушел Кох. В первой половине ноября – все остальные фигуранты дела, кроме Анатолия Чубайса, который подал Ельцину прошение об отставке 15 ноября 1997 года. Ельцин ее не принял. И тогда Доренко «добил» Чубайса, показав в эфире своей программы копии платежных документов о переводе гонораров всем авторам книги о приватизации. 20 ноября Анатолия Чубайса отстранили от должности министра финансов, а в марте 1998-го – и от обязанностей первого вице-премьера правительства.

Напрашивается вопрос: почему решающие удары по, казалось бы, личным врагам Гусинского нанесло именно ОРТ, а не НТВ? Ответ очень простой, хотя я получил его спустя несколько лет после описываемых событий. Одним из принципов, которых придерживался в своей деятельности Владимир Александрович Гусинский, был следующий: «Никогда нельзя ввязываться в драку, не подчистив собственную задницу!» Это было сказано совсем по другому поводу. По поводу ошибок, допущенных, по мнению Гусинского, акционерами компании ЮКОС. Мы еще подойдем к этой теме, а пока вернемся к «делу писателей».

Формально, НТВ оставалось в стороне. Программы «Сегодня» и «Итоги» как бы шли на шаг позади, не инициируя собственных громких расследований. Что-то написали газеты – НТВ проанализировало в дневных новостях, Доренко выбросил некую сенсацию – НТВ обсудило это в беседе с экспертом «Итогов». Тем более, что и сами ведущие двух главных информационных программ – Сергей Доренко и Евгений Киселев – были совершенными антиподами в смысле темперамента. Это, кстати, сыграло против НТВ, когда бывшие союзники стали политическими противниками. Но это произошло лишь в девяносто девятом.

Поэтому в информационных войнах периода «Связьинвест – Дело писателей» НТВ Гусинского оставалось сторонним наблюдателем. А активными действиями занимались другие подразделения. Например, знаменитая служба безопасности холдинга. Еще одна цитата из Доренко: «Все это было не спонтанным, а очень запланированным, как мне кажется. Как я теперь думаю, бумаги на Чубайса с соавторами собирала служба безопасности группы „Мост“, самая совершенная служба безопасности в Москве в то время».

Служба безопасности группы «Мост», а позднее – холдинга «Медиа-Мост», действительно, являлась объектом нескрываемой гордости Гусинского. Как мне кажется сейчас, у Владимира Александровича были (и возможно, остаются до сих пор) многочисленные комплексы, связанные с его стремительным восхождением к вершинам власти. Именно поэтому его самого так поражало, что Аналитическим управлением холдинга руководил легендарный генерал Филипп Бобков, пятнадцать лет возглавлявший знаменитое Пятое (диссидентское) управление КГБ СССР, а потом еще восемь лет работавший заместителем и первым заместителем председателя Комитета госбезопасности. Чему же тут удивляться, что служба безопасности «Моста» на самом деле была «самой совершенной в то время?» И, в этой связи, я бы сказал Владимиру Гусинскому спасибо, поскольку он, сам того не ведая, сохранил остатки главной спецслужбы страны, которую чуть было не угробили в «демократическом угаре» девяностых. Я говорю как о спецслужбе, так и о стране.

Кстати, я и сам сталкивался с сотрудниками нашей службы безопасности. Это было в двухтысячном, когда Гусинский уже бежал из страны. Моего сына, учащегося средней общеобразовательной школы в одном из подмосковных городков, несколько «обалдуев» из старших классов решили, как принято говорить, «поставить на деньги». «Папаша у тебя в телевизоре работает, значит, бабки есть. Неси! Или убьем родителей!» Поскольку в то время обращаться за помощью в милицию было делом «дохлым», я рассказал о своих проблемах Киселеву, и тот прислал ко мне двух замечательных мужиков. Они сначала познакомились с завучем школы, а потом и с теми самыми «обалдуями». Разъяснительная беседа оказалась краткой, но содержательной, больше к сыну никто не приставал!

Но, возвращаясь к истории с «Делом писателей»… Рассказывая сейчас об этих событиях своим студентам, я не говорю, что это было хорошо. Или это было правильно. Но! Действия владельцев телекомпании НТВ в тот момент были вполне естественными. Если для Бориса Березовского его средства массовой информации всегда были инструментом политической борьбы, то для Владимира Гусинского – борьбы экономической. Березовский всегда желал власти, а Гусинский – денег. Хотя иногда власть и деньги невозможно отделить друг от друга. Все без исключения участники этой первой информационной войны, за которой я наблюдал с самого близкого расстояния, тогда уцелели. И юридические лица, и физические. Всем им предстояли новые схватки, в самых разных конфигурациях и по самым разным поводам. Первый опыт оказался настолько успешным, что остановиться было уже невозможно – наступал 1998 год. Год, когда сбылось «пророчество Чубайса» и НТВ начало войну с «Семьей»…

Глава 3

В этот период механизмы, отработанные в эфире на «Деле писателей», переключились на другой коррупционный скандал, вошедший в историю как «Дело Mabetex». Очень коротко напомню его суть. Швейцарскую строительную компанию Mabetex Engineering и ее дочку под названием Mercata Trading заподозрили в выплате так называемых «откатов» целому ряду высокопоставленных российских чиновников. В свою очередь, эти чиновники помогли швейцарцам получить в России выгодные строительные контракты. Речь шла о реставрации нескольких объектов на территории Кремля, а также о зданиях Белого Дома, Государственной Думы и Совета Федерации.

Собственно, история с самими контрактами была давняя, документы с Mabetex были подписаны еще в 1996 году, но несколько лет почему-то не привлекали внимания моих коллег. Первая активная фаза началась весной девяносто восьмого, после того, как некий господин Филипп Туровер, советник одного из банков Швейцарии, вдруг выступил с заявлением, что в управлении делами президента России имели место финансовые злоупотребления. И допущены они были именно при подписании контрактов с Mabetex.

Отличие этого скандала от «Дела писателей» заключалось в существенно более длинном и качественном списке действующих лиц. Если в 1997 году НТВ и его, на тот момент, союзники вскрывали злоупотребления двоих первых заместителей главы правительства (максимум), то год спустя цепочка тянулась от управляющего делами президента Павла Бородина до, страшно сказать, членов семьи самого президента России.

«Дело Mabetex» оказалось очень удобным долгоиграющим проектом. Даже в самые последние свои дни «гусинское» НТВ пыталось нападать, предъявляя аргументы, основанные на этой истории: квартира прокурора Устинова и т. д. Но в этот раз прием не сработал, и удача отвернулась от владельца и руководителей телекомпании. Во многом это объяснялось еще и тем, что бывший союзник Гусинского – Березовский – превратился в его яростного противника. Пока Владимир Александрович строил далеко идущие планы по расширению своей бизнес-империи, Борис Абрамович активно занялся политикой и, в конце концов, практически стал олицетворением всей российской власти, пробравшись в ближний круг президента Ельцина. В ту самую «Семью».

Следует признать, что большую часть девяносто восьмого информационная война НТВ с «Семьей», основанная на фактуре «Дела Mabetex», шла весьма вяло, развернувшись в полную силу немного позже. В 1998 году хватало и других информационных поводов. То есть, какие-то критические выпады в сторону властей существовали, но в основном телекомпания занималась иными темами.

Мое личное ежеутреннее присутствие в эфире НТВ тогда проходило под лозунгом «Президент работает с документами». Борис Николаевич Ельцин стремительно уходил в пике, и придуманная пресс-секретарем главы государства Сергеем Ястржембским формулировка, так же, как и определение «рукопожатие крепкое!», оказалась просто спасением для журналистов. Много лет спустя, беседуя с Сергеем Владимировичем, я спросил его, как появилась фраза «президент работает с документами»?

«Это очевидно», – ответил Ястржембский, – «Мне нужно было добиться, чтобы абсолютным приоритетом было создание представления о том, что, несмотря на различные болезни и различные периоды как бы „выпадания“ из активного государственного графика, власть продолжает функционировать. Поскольку я не только был пресс-секретарем, но потом еще и замглавы администрации, и часто работал с президентом, в том числе во время его отпуска, готовил ему бумаги на доклад и так далее… Огромное количество документов, которые приходят ежедневно на стол президента! Но это знал я, а не граждане моей страны, что даже будучи нездоровым в какой-то момент, президент должен в этот день подписать десяток-два документов. Поэтому я очень часто эту фразу использовал».

Соответственно, использовали эту фразу и СМИ. Но «ничто не вечно под Луной». Спокойствие и физическое ощущение стабильности – президент работает с документами, все в порядке – уже весной 1998-го сменилось чувством тревоги. Вместо умиротворяющей формулировки Ястржембского информационные агентства выбрасывали на ленты «молнии» с текстом: «ПРЕЗИДЕНТ ПРИБЫЛ В КРЕМЛЬ». А это могло означать только одно – что-то будет…

Первое такое «что-то будет», за которым последовала бесконечная череда информационных и, естественно, политических потрясений, произошло 23 марта, когда в отставку был отправлен председатель правительства России Виктор Черномырдин. Считается, что в Кремле было принято решение отказаться от ставки на «политических тяжеловесов» и дать возможность сказать свое слово молодым и дерзким «технократам». Но реальность, как это часто бывает, разрушила все тщательно выстроенные планы. Кстати, в полном соответствии с главным черномырдинским афоризмом: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». На пост премьера был предложен Сергей Кириенко, министр топлива и энергетики и один из самых известных в стране «младореформаторов». Кириенко в тот момент было всего 35 лет, и он стал самым молодым в истории страны главой кабинета министров. Практически сразу же пресса окрестила нового премьера «киндер-сюрпризом», причем ожидания «сюрприза» не оказались долгими.

Государственная Дума, в которой тогда весьма сильны были позиции фракции КПРФ, видимо, что-то подозревала, потому что утверждение Сергея Кириенко в новой должности произошло только с третьего раза. Нас же это обязывало начинать каждое утро с прямого включения парламентских корреспондентов НТВ. Учитывая, что погодные условия в Москве в марте-апреле не самые комфортные, несколько минут прямого эфира программы «Сегодня утром» превращались в тяжелые испытания. Причем не только для коллег, но и для самих депутатов, которым приходилось выходить на улицу, чтобы дать небольшое интервью. Иногда это приводило к трогательным проявлениям своеобразного «братания». Однажды, депутат Николай Харитонов пытался в прямом эфире поправить Эрнесту Мацкявичюсу «ухо» – маленький динамик, который обеспечивает корреспонденту связь с телестудией.

Не успели мы рассказать о том, как Сергея Кириенко утвердили в должности, как пришла пора рассказывать о его увольнении. Новое «технократическое» правительство должно было провести глобальную налоговую реформу, но уже в середине лета его внимание оказалось полностью поглощено борьбой с надвигающейся финансовой катастрофой. Зародившийся в Юго-Восточной Азии еще в 1997 году фондовый кризис накрыл Россию подобно лавине. Вместо налоговой реформы Кириенко пришлось прилагать все силы для стабилизации экономики, причем Дума, которая, как я уже говорил, «видимо, что-то подозревала», со своей стороны также прилагала все свои силы для того, чтобы помешать правительству, и не принимала необходимых законодательных решений. В результате всех этих потрясений в лексикон граждан России вошло слово «дефолт».

Честно говоря, его последствия лично на мне сказались не сильно. «Мост-банк», в котором сотрудники НТВ получали зарплату, в общем-то, устоял. В коридорах телекомпании более подкованные в финансовых вопросах коллеги объясняли менее подкованным, что проблемы банковской системы вызваны чрезмерным увлечением игрой в ГКО, чего «Мост-банк», якобы, не делал. Кстати, этот механизм, по сути ничем не отличавшийся от других «финансовых пирамид», в результате дефолта был свернут. Но рядовых граждан эти тонкости не волновали, потому что главным событием августа 1998 года стало обрушение курса рубля и стремительное снижение доходов населения.

Теперь наша работа выглядела следующим образом. Собравшись в ночном телецентре, эфирная бригада выделяла пару сотрудников, которые собирали банковские карточки всех присутствовавших, садились в редакционную машину и отправлялись в путешествие по столичным банкоматам в поисках денег. Соответственно, служебные обязанности этих сотрудников брали на себя их коллеги. Деньги в банкоматах «Мост-банка» были, но не во всех и не всегда, так что обналичивание зарплаты требовало настойчивости и терпения: сначала нужно было найти работающий банкомат, а потом отстоять очередь к нему.

Мы с женой и детьми не слишком страдали от снижения покупательной способности, потому что никаких глобальных покупок осуществлять и не собирались. Более того, как у людей, переживших фактический крах экономики страны в конце восьмидесятых – начале девяностых, у нас уже существовал определенный иммунитет. Например, майонез для нашего свадебного стола (дело было в январе 1993 года) мне удалось купить за день до назначенной даты. Просто я вышел из метро и наткнулся на грузчика с тележкой, заставленной коробочками с майонезом. Так мы решили проблему салата. Что касается мяса, которого в магазинах тогда физически не было, то Юлькины тетя и бабушка, через каких-то знакомых, нашли служебный собачий питомник, закупили там килограммов тридцать костей, которыми кормили собак, и потом целую ночь скоблили эти кости, чтобы набрать необходимое количество мяса для приготовления горячего. Спрашивается, могли ли после всего этого напугать нас очереди к банкомату? Нет, конечно.

Зато работа в прямом эфире становилась все интереснее. В конце августа Ельцин предложил вернуть Черномырдина в кресло премьера. Дума, почувствовав себя оскорбленной, встала на дыбы. Каждый день мы сообщали о новых кандидатах, потом опровергали эти сообщения, а следом – уже сами опровержения. В прямом эфире новостей это смотрелось прекрасно! Но в других программах ситуация складывалась иначе. Телевизионная аналитика всячески противилась такому стремительному изменению событий. Тщательно извлеченный вывод вдруг оказывался совершенно абсурдным, потому что из Кремля приходили новости, радикально менявшие всю информационную картину. В. Шендерович так описывал работу над сценарием программы «Куклы» в те дни: «Окровавленные куски текста летели из-под моих рук. Время от времени в операционную звонил Добродеев с прямым репортажем о ситуации в Поднебесной. „Лужков“, – говорил он. – „Лужков, точно. Или Маслюков. В крайнем случае, Черномырдин“. К вечеру среды были написаны все три варианта. В четверг утром Ельцин выдвинул Примакова».

Дважды Ельцин предлагал кандидатуру Черномырдина. Дважды Дума отказывалась ее поддерживать. У Кремля оставалось всего два варианта: срочно находить компромиссную фигуру или разгонять парламент и назначать новые выборы. Прибавьте к этому еще и усиливавшиеся с каждым днем слухи о возможной отставке самого президента, и вы поймете, что, хотя бы на некоторое время, интересы информационных войн ушли на второй план. Но они не исчезли, не растворились в плотном потоке новостей. Они, эти интересы, просто ждали своего часа. И он настал.

С назначением председателем правительства Евгения Максимовича Примакова кремлевская концепция снова изменилась. Теперь в кабинете министров работали не «молодые технократы», а вполне опытные «коммунисты и аграрии». Такова была партийная принадлежность многих новых министров. Худо-бедно, ситуация стала постепенно меняться к лучшему. Первый шок прошел, заработали столь популярные в наши дни технологии импортозамещения, и российские СМИ, ведомые непримиримыми акционерами, вернулись к своему любимому занятию – информационной войне.

На этот раз поводом для активизации послужили решения Генеральной прокуратуры. Глава ведомства Юрий Скуратов объявил о начале расследования деятельности без малого восьмисот высокопоставленных чиновников, которых заподозрили в извлечении незаконной финансовой прибыли с использованием служебного положения. Логика была простой. Если рынок Государственных краткосрочных облигаций оказался на самом деле финансовой пирамидой, и, в конце концов, привел к дефолту, то есть – к отказу государства от выплат по собственным финансовым обязательствам, следовательно, есть какие-то высокопоставленные лица, которые на рынке ГКО хорошо заработали. В числе подозреваемых оказались и бывший первый замминистра финансов Андрей Вавилов, и бывший министр иностранных дел Андрей Козырев, но главное – под подозрение попали Анатолий Чубайс и даже дочери президента Ельцина – Елена Окулова и Татьяна Дьяченко! И уже в октябре 1998 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело – оп-ля! – по подозрению в злоупотреблениях при заключении контрактов на реконструкцию Кремля! То есть, по «Делу Mabetex»! Удивительным представляется следующий факт. Генеральный прокурор Швейцарии Карла дель Понте сообщила все подробности своему российскому коллеге Юрию Скуратову практически сразу же после давших старт скандалу заявлений Филиппа Туровера, однако Генпрокуратура России почему-то ждала больше полугода, прежде чем отреагировать…

И вот теперь нам необходимо вспомнить уже упоминавшееся, но пока еще не озвученное, «пророчество Чубайса». Если верить Татьяне Юмашевой, когда в 1996 году Ельцин рассматривал вопрос о выделении НТВ «Четвертого канала», Чубайс выступил категорически против. Поскольку сам президент России идею поддерживал, коллективными усилиями Татьяны Дьяченко и Валентина Юмашева, (тогда – советника Ельцина по вопросам взаимодействия со СМИ, а позднее – мужа его дочери) Чубайса удалось уговорить. Однако после подписания необходимых бумаг он предупредил будущую семейную чету: «Ребята, вы не представляете, как президент еще настрадается от НТВ. Не представляете, как они будут шантажировать его, дезинформировать своих телезрителей. Потому что будут выборы, и они будут поддерживать своего кандидата. А президент своего. И ради победы они будут готовы на все».

«Мудрый Чубайс оказался прав», – вспоминала Татьяна Юмашева, – «Не пройдет и трех лет, как вся медиа-империя Гусинского во главе с НТВ обрушится на папу. Гусинский решил поддержать на парламентских и президентских выборах Примакова-Лужкова, и чтобы дискредитировать президента, каждый день на телезрителей выливались истории про ненасытную семью, которая управляет мало соображающим президентом, и подписывает у него указы в целях дальнейшего обогащения. Истории про мои счета, замки, лондонские поместья и так далее не сходили с экрана НТВ. В „Куклах“ появилась противная тетка, на мой взгляд, мало похожая на меня, и строила козни у своего папы-президента за спиной. Наверное, молодые журналисты, которые готовили эти программы, могли верить в то, о чем рассказывали: „Ну, мог же у нее быть замок в красивом немецком городке Гармешпартенкирхене, или почему бы не украсть что-то из денег Международного Валютного Фонда, раз она на президента влияет, ну, и вообще, раз там оказалась, дура, если не воспользовалась?“ Но Игорь-то Малашенко знал все прекрасно, знал, что это наглая ложь. Это было такое, сильное человеческое потрясение для меня, эдакая прививка от наивности на всю жизнь».

Пару слов по поводу «прививки от наивности». На мой взгляд, пророчество Чубайса сбылось не через три года, а через два. Не в момент начала избирательной кампании 1999 года, а в конце 1998-го, когда дочери президента Ельцина оказались замешаны в коррупционный скандал с «Делом Мabetex». И «истории про счета, замки и поместья» стали появляться тоже в это время. Напомню, одной из глав «Дела Мabetex» было предположение, что компания еще в 1993 году открыла на имена Елены Окуловой и Татьяны Дьяченко кредитные карты, которые оплачивал лично глава «Мabetex» Беджет Пакколи. После чего (или в результате чего) и получил столь интересовавший его «кремлевский контракт». Возможно, Татьяна Борисовна инстинктивно не хотела связывать начало крупномасштабной войны НТВ против «Семьи» с неприятной историей этих кредитных карт.

В ходе расследования скандала появилась информация, что кредитки дочерей президента якобы были открыты без их ведома, хотя они ими все-таки пользовались. Так или иначе, в конце двухтысячного года Окулову и Дьяченко даже вызывали на допрос в качестве свидетелей. Но само дело было закрыто. Правда, как говорится, «осадок остался». В том числе, в силу следующих обстоятельств.

НТВ активно приветствовало действия Генпрокуратуры по «Делу Мabetex». (К возможным объяснениям этой заинтересованности мы обратимся совсем скоро, сейчас – факты.) Но если Скуратова поддерживал Гусинский, то Березовский с генпрокурором конфликтовал. Напомню, Борис Абрамович к тому времени уже перепрыгнул из кабинета заместителя секретаря Совета безопасности России в кабинет исполнительного секретаря СНГ, но главное – он был полноценным «членом Семьи».

У Скуратова внезапно начались проблемы, апофеозом которых стало возбуждение уголовного дела уже в отношении него самого. Окончательно забыть «Дело Мabetex» генпрокурору пришлось в марте 1999 года, после демонстрации в эфире телеканала «Россия» (который, будучи целиком государственным, не принадлежал Березовскому, но находился так или иначе в зоне его досягаемости) небольшого документального фильма. Материал показали после выпуска программы «Вести» уже поздно ночью. Это была видеозапись встречи «человека, похожего на генерального прокурора» с двумя проститутками. Сам Скуратов всегда утверждал, что пленка была поддельной. Качество записи, действительно, оставляло желать лучшего, если эта фраза уместна в данном случае. Но «человек, похожий на прокурора» еще и имел небольшие проблемы с дикцией, очень похожие на манеру разговора реального Юрия Скуратова, да и девушки называли своего партнера «Юрой»…