К западу от Востока. К востоку от Запада. Книга вторая

Необыкновенная веротерпимость тех стран Азии, где никогда не было жёстко детерминированного единобожия, ставит в тупик наблюдателя, воспитанного на христианских или мусульманских традициях. Невольно возникает вопрос: а есть ли во всём этом спиритическом винегрете хоть какой-нибудь религиозный смысл? Оторванному своим рационализмом от собственных корней (и тихо тоскующему по ним) Западу легче понять чем принять знаменитый и очень характерный для Востока постулат «Пусть расцветают все цветы». Действительно, шкала ценностей, основанная на рейтингах и всевозможных «книгах гиннессов», лежащая в основе воспитания и мировосприятия евроамериканцев, диаметральна от кажущегося шаловливым и ироничным кредо политеистически всеядных азиатов. Европа всё ещё пытается считать Азию своей провинцией, но сама незаметно стала органичной и неглавной частью Азии. Одним из тех цветов, который придаёт (но не задаёт!) цвета этой многоцветной грядке.

И мне упорно кажется, что Европа (и её заокеанская часть) сама загнала себя в угол, исчерпала свои варианты и в ближайшее время всё более будет сдавать свои позиции в пользу Азии. Если продолжить флористические аллегории, то символ Запада – красивые, тепличные и инкубаторски одинаковые тюльпаны без корней, запаха и жизни. Как отлично это от благоуханного и буйноцветного Востока, где, несмотря на волю Садовника, «каждый цветёт по-своему»!

Но вернёмся к заданной теме. Остающиеся, несмотря на мировые потрясения и ежегодные прогнозы, в плюсе китайская экономика и многообразные духовные проявления Китая, если разобраться, – полноправные и характерные грани этого стихийного «цветения». Чтобы убедиться в очевидном, стоит побывать в нескольких традиционных духовных точках столицы. Они являлись частями Пекина ещё в те времена, когда европейцы в местном представлении были представителями самых варварских народов, «заморскими чертями». И стояли в одном ряду с племенами, щеголявшими собачьими головами, врождённой одноногостью и дырками в груди (облегчающими их переноску на шестах).

Мудрец, достигший небес

В северо-восточной части Внутреннего города, на тихой и патриархальной улочке находится редко посещаемый туристами храм Кунмяо. Несмотря на то что ныне тут музей, китайцы приходят сюда, как в кумирню, приводят своих отроков, простираются ниц перед алтарём и оставляют нехитрые подношения на специальном столе.

Кунмяо – это бывший столичный храм Конфуция, где сам Богдыхан, Сын Неба, дважды в год приносил в Зале Великого Совершенства жертву перед заупокойной табличкой Учителя Нации. А затем в расположенном рядом, за оградой, государственном училище (где сейчас городская библиотека) император проводил учёный диспут с первейшими мудрецами своей державы.

Значение Конфуция для Поднебесной можно уподобить значению Маркса и Ленина (вместе взятых) для Советской страны. Одно отличие: Советский Союз не просуществовал и века, а Китай со времён Конфуция разменял уже в 25 столетий. Идеи Кон Фу-цзы всё это время определяли методы и стиль не только руководства страной, но и пронизывали все сферы обыденной жизни китайцев. Думаю, не ошибусь, если скажу, что и до сих пор Китай живёт по заветам Конфуция. Что не афишируется лишь потому, что для самих китайцев это элемент данности и традиции, а иностранцам гораздо интереснее приобщаться к «тайнам Шаолиня» и постигать «секреты фэн-шуя».

Здесь, в храме Кунмяо, в первом дворе установлены две сотни одинаковых мраморных стел, испещрённых иероглифами. Это своеобразная «книга почёта», где запечатлены фамилии 51624 учёных «цзиньши», каждый из которых умудрился сдать государственные экзамены в столице.

Дело в том, что ещё в те времена, когда парижане решали проблемы легитимности власти с помощью дубин, а Манхэттеном владели его исконные владельцы – индейцы, в Китае существовали строгие принципы назначения всех чиновников на должности только после сдачи ими соответствующих экзаменов. И эта аттестация была не чета той, которой иногда пугают наших госслужащих! Никакого кумовства, никакой семейственности! Экзамены были многоступенчатыми, низшие – в уезде, высшие – в столице.

О том, что пройти конкурс было непросто, знает каждый, кто хоть чуть-чуть знаком с классической китайской литературой, непременным героем которой является «студент», готовящийся к сдаче экзаменов. Некоторым студентам было по 70—80 лет, многие так и умирали, не пройдя ни одной ступени. Но зато перед теми, кто добирался до конца, открывались все дороги Поднебесной, а самый умный по результатам каждой «сессии» удостаивался встать рядом с Богдыханом.

Однако для простых китайцев философские доктрины Кон Фу-цзы оставались привычной основой общежития и юридических норм, о них мало задумывались в силу их древности. Сам же Конфуций после смерти стал… богом и занял своё место в перенаселённом китайском пантеоне. Тогда же по всей стране появились храмы, где духу великого учёного стали регулярно приноситься в жертву бычки и свинки.

…Если вас когда-то занесёт в Пекин и вы не поленитесь побывать в Кунмяо – обратите внимание на кипарисы, растущие во втором дворе храма. Здесь есть патриархи, которым от роду уже семь веков, и они помнят ещё закат империи монголов. Некоторые из них уже совсем мертвы и остались стоять в виде посеребрённых временем скелетов, другие – мертвы наполовину, третьи – ещё и не думают умирать. Но все они сохраняются, вызывая какое-то необыкновенное благоговение, почти религиозное чувство. Деревья-патриархи, охраняющие покой патриарха человеческой мудрости…

Кланяемся всем

Несмотря на то что Конфуцию поклонялись так же, как и многим другим идолам и божествам народного пантеона, и так же регулярно приносили жертвы его духу, учёные до сих пор не могут толком определить, к чему причислить «феномен конфуцианства». Большинство склонно вообще относить его не к религии, а к этической системе, государственной идее. Хотя для самих китайцев, столько столетий живших по заветам великого философа, эти споры не имеют значения. Да и нужно ли так уж пыхтеть и расчленять неделимое? Моисей, Будда Шакьямуни, Христос, Мухаммед – разве это не того же масштаба фигуры? И если человечество обессмертило их со временем, так это исключительно в силу их особых заслуг. То же и с Конфуцием.

Другое дело, что древнекитайский мудрец не стал в Поднебесной единым и единственным Господом. Более того, в силу своих государственнических особенностей он почитался только образованными классами. А вакуум, оставшийся вне сфер интересов Конфуция, заполнило великое множество разномастных божеств и духов, не имеющих ничего общего с его философско-этической системой.

Самой же «народной религией» считается своеобразное духовно-психическое рагу, объединённое под шапкой «религиозного даосизма». Философский даосизм появился практически одновременно с конфуцианством и сразу стал его антитезой. Полнейший и последовательнейший антагонист Кон Фу-цзы – другой китайский мудрец Лао-цзы, создал свою философию на принципах отрицания всех постулатов и ценностей оппонента.

На Западе с его демократическими тенденциями это привело бы к жестокой и беспощадной религиозной бойне до полного уничтожения одной из сторон. А в Китае всё закончилось как обычно – даосизм дошёл до наших дней ещё более целым, чем конфуцианство. Хотя, если честно, тот набор ритуалов, который известен ныне под названием «даосизм», с учением самого Лао-цзы о Великом Дао давно не имеет почти ничего общего. Ну а сам Лао-цзы давно стал таким же почитаемым божеством, как и его духовный супротивник Кон Фу-цзы.

Чтобы понять сложность и парадоксальную противоречивость религиозного даосизма, нужно непременно побывать в одном из древнейших храмов Пекина – кумирне Белых Облаков, которая с VIII века стоит в центре древнего, ещё домонгольского города. Что интересно, храм Байюньгуань, принадлежащий секте Лунмэнь (Ворота Дракона), до сих пор является действующим. Волосатые (в отличие от лысых последователей Будды) монахи – непременный атрибут этого комплекса, состоящего из дворов, садов, павильонов, дымящихся курильниц и фигур свирепых охранителей. О непростом характере даосской веры свидетельствуют бесчисленные идолы и персонажи, которым приходят поклоняться сюда поклонники. Зал Яшмового Императора, Зал Восьми Бессмертных, Зал Богинь-исцелительниц, Сад Бессмертных, Павильон Хранителей – вот названия лишь некоторых элементов храма.

Очень любопытен Зал Божеств шестидесятилетнего цикла, обставленный большими раскрашенными фигурами важных персонажей в праздничных халатах, каждый из которых отвечает за свой год в 60-летней карусели (Железный заяц, Синяя обезьяна, Земляная собака и пр.). Если у вас есть пожелание к своему годовому патрону, то это легко можно сделать, отыскав соответственную фигуру и засунув в специальный ящичек записку с пожеланиями себе, любимому. Для большей действенности просьбу нужно подкрепить небольшой жертвой в кассу самого монастыря. И тогда счастье (в следующие 60 лет) непременно улыбнётся!

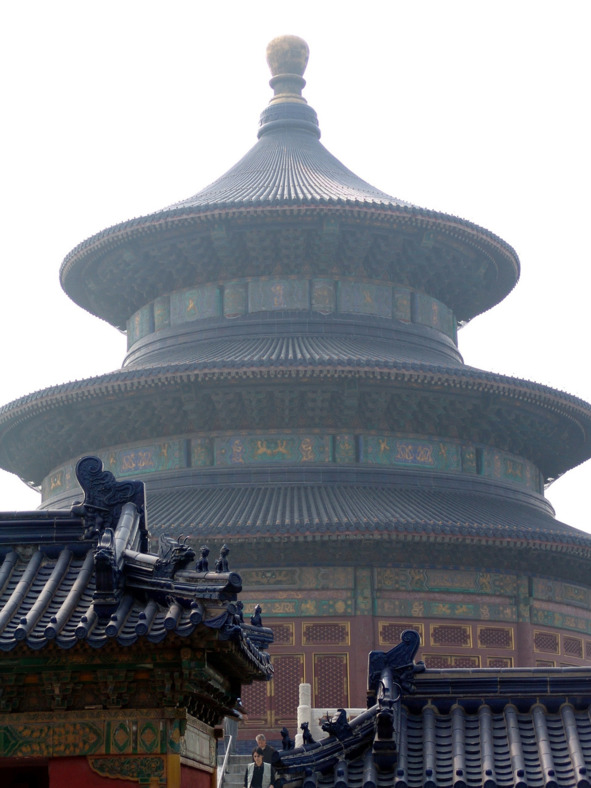

Храм Неба

Люди в разных странах живут по своим понятиям. Так что чужая страна способна обескуражить несовпадением ожидаемого с реальным. Зная, что в Пекине есть некий «дворец», многие неискушённые думают, что он представляет собой эдакое вычурное строение под выгнутой крышей. А между тем – это целый город с сотнями зданий и всей инфраструктурой. Точно так же и с понятием «храм», у многих возникает образ какого-нибудь знакомого собора в родной стране. А китайский храм – это опять же целая конгломерация построек, занимающая иногда площадь, равную среднеевропейскому городишке.

Яркий пример – Храм Неба в Пекине.

Если бросить взгляд с пролетающего над столицей КНР спутника-шпиона, то внимание обязательно привлечёт большое зелёное пятно в юго-восточной части Старого города. По площади оно даже превышает размеры строгого периметра дворца Гугун. Это пятно и есть Тяньтань – Храм Неба. Наиболее сохранившийся из четырёх «великих императорских алтарей».

Сын этого самого Неба, имеющий «небесный мандат» на царствие в Поднебесной, был ведь не только монархом, но и верховным жрецом, единоличной прерогативой которого (и обязанностью!) было моление за благо державы перед вышними силами и авторитетами. Раз в год теократ обращался к духу Земли, дважды – к духам-покровителям и Конфуцию, пять раз – к предкам и трижды – к духу самого Неба. Основными ритуалами в Тяньтане были жертвоприношения Небу в день зимнего солнцестояния, молебен об урожае перед посевной и молитва о дожде в начале лета.

Как и все пекинские храмы, биография Тяньтаня полна коллизий и причудливых изломов. В его истории есть и драматичные пожары, и эпизод разграбления просвещёнными европейцами, и попытка построить на его месте аэродром, и даже сюжет из жизни советских разведчиков (говорят, что тут встречался с резидентами легендарный Зорге). Потому-то близ этих древних строений и патриархальных кипарисов всегда есть место для чего-то неожиданного. Сюда приходишь, зная наперёд, что обязательно откроешь для себя нечто сокровенное, а уходишь, осознавая, что большая часть заветного так и осталась вне маршрута.

Каждый раз в Пекине меня тянет собраться утром пораньше и пойти в этот старый кипарисовый парк, который окружает всемирно известный комплекс Неба. Бывший главный императорский алтарь – несомненно, интереснейший памятник, достойный внимания и осмысления. Однако «вера императоров» сегодня в прошлом. Тяньтань утратил свои коренные функции. Но не жизнь! Ныне он обрёл иное качество. Для осознания достаточно взглянуть на то массовое действо, которое разворачивается каждое утро на фоне древних алтарей и кипарисов. Действо, которое можно назвать «всенародной зарядкой» или «спортивно-оздоровительным гулянием».

Кажется, здесь каждый занят лишь собой и каждый отдан лишь своему. Но это иллюзия. Напротив, всякий, кто только возжелает, может присоединиться или встать рядом независимо от своих способностей и не испрашивая разрешения. Каждый может расцвести по-своему среди других. А вот заметят ли твоё цветение окружающие в такой необозримой толпе – это уже другой вопрос…

Шанхай. И этим всё сказано

Шанхай для нашего человека – самый родной город Китая. Почему? Да по звучанию. У нас это слово давно стало нарицательным. И редкий город с малейшей историей ещё недавно мог похвалиться отсутствием квартала или района, прозванного «Шанхаем». Как правило, это относилось к наиболее бестолково застроенным окраинам с наименее законопослушными жителями. А культовый вопль «шанхайские наших бьют!» – давно ли был неотъемлемой частью нашего молодёжного бытия?

Визитка КНР

Для самих же китайцев Шанхай имеет совершенно другое значение. Как только рядовой житель Поднебесной узнаёт, что ты приехал в КНР не впервые, следует неизменный вопрос на засыпку: «А в Шанхае ты был?». Акцентирую – не в Пекине, не в Гонконге, а именно в Шанхае. Это даже не вопрос, а своего рода пароль. От твоего отзыва будет зависеть, сохранишь ли ты в глазах собеседника своё лицо путешественника-китаеведа или нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: