По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

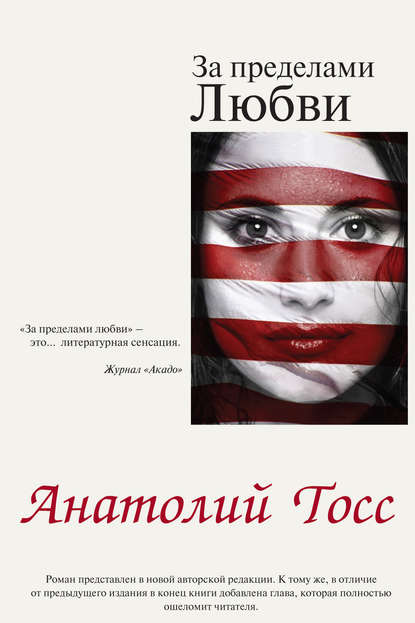

За пределами любви

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Дина Бреман, в девичестве Лингман, выросла романтической, образованной девушкой в богатой и родовитой семье. Ее дед, крупный промышленник, во времена индустриализации американского Севера активно участвовал в политическом процессе страны, финансируя предвыборные кампании своих друзей, сенаторов от демократической партии, и даже сам подумывал о политической карьере, которую, впрочем, так и не начал. Однако его сын, отец Дины, активно увлекшись биржевыми инвестициями, несколько раз вкладывал деньги в слишком рискованные предприятия и уже к двадцатым годам двадцатого века потерял большую часть унаследованного состояния. Депрессия тридцатых годов довела процесс разорения до логического конца, и вскоре семья вынуждена была продать свой «brownstone»[2 - Brownstone – общее название построенных из коричневого камня или кирпича домов, типичных для Манхэттена, Бостона и других городов северо-восточного побережья США.] в Манхэттене и переехать в небольшой городок в штате Нью-Йорк, в ухоженный, но по их прежним понятиям достаточно скромный дом. Там, собственно, и прошла юность Дины, там она впервые встретила своего будущего мужа и, как уже было сказано, страстно влюбилась в него.

Отец Дины так никогда и не оправился от чувства вины перед женой, дочкой, но прежде всего перед отцом. Он до самой смерти не мог простить себе даже не то, что потерял созданное отцом дело, да и деньги вместе с ним, а значит, и благополучие своей семьи; ему не давал покоя тот факт, что отец оказался значительно удачливее, чем он сам, а значит, и способнее.

Иными словами, то навязанное ему с детства соперничество с отцом, соперничество, результат которого выявляется только в конце жизни, когда подводится окончательный итог, то соперничество, на которое он никогда бы не решился по собственной воле, но в которое жизнь хочешь не хочешь, а вовлекла его, он безоговорочно проиграл.

В конце концов он полностью уверился в своем бессилии, но не запил и не опустился, как часто бывает, а благодаря хорошему образованию и влиятельным родственникам получил неплохо оплачиваемую работу в крупном банке, куда и ездил ежедневно много лет – без энтузиазма, но и без раздражения, скорее по инерции.

Собственно, он сам привел своего будущего зятя, пригласив однажды в гости сослуживцев, а в их числе только лишь закончившего колледж молодого, жизнерадостного, несколько поверхностного, но тем не менее способного и многообещающего молодого человека. После того как Сэмюэл – так звали будущего отца Элизабет – встретил Дину, он стал часто бывать в доме, и, как уже было сказано выше, отношения между девушкой и молодым человеком скоро вышли из-под контроля и без того не очень бдительных родителей.

После свадьбы молодая семья сняла небольшую квартиру неподалеку от родителей жены, а когда через два года отец Дины, а еще через год мать отошли в мир иной, Дина с мужем и уже годовалой Элизабет перебрались в теперь уже свой собственный дом.

Если не считать траура жены, которой Сэмюэл искренне сопереживал, дела у него шли на редкость удачно. Будучи приятной внешности, с мягкими чертами лица и стройным тренированным телом, он, помимо прочего, обладал (или производил впечатление, что обладает) немного ветреным, бесшабашным характером, иными словами, харизмой, за что, собственно, и был вознагражден не только благосклонностью начальства, но и преданной любовью своей жены.

Сэмюэл производил впечатление человека, которому все дается легко, впрочем, так оно и было, видимо, он также был наделен и определенными способностями, весь арсенал которых демонстрировал не сразу, а скорее постепенно, удивляя в очередной раз и своих подчиненных и начальников. Со временем он получал все более сложные задания и к моменту рождения Элизабет был, несмотря на молодые годы, руководителем крупного подразделения в инвестиционном отделе банка.

Тем не менее работа не требовала от него отречения от всей остальной жизни, он по-прежнему проводил много времени с семьей, с красивой, нежной женой, которую боготворил, и с чудесной маленькой девочкой, похожей как две капли воды на свою мать.

Кроме того, у него были увлечения и другого рода: он, например, обожал лошадей и оказался неутомимым наездником, но самой большой его страстью было воздухоплавание. Чуть ли не каждое воскресенье семья приезжала на небольшой частный аэродром, расположенный милях в двадцати от города, и пока Дина с дочкой завтракали в кафе, с веранды которого просматривалось взлетное поле, Сэмюэл нарезал круги в двухместном «Cessna»[3 - Марка частного самолета.], иногда удаляясь настолько, что самолет терялся из виду, но обязательно возвращался, помахивая крыльями, как бы приветствуя тем самым жену и завороженно глядящую в небо дочурку.

Постепенно совершенствуясь в технике пилотажа, Сэмюэл научился ориентироваться по приборам и мог летать после захода солнца и в пасмурную погоду, нередко беря с собой пассажира – кого-нибудь из друзей, кто хотел насладиться острыми ощущениями, либо своего брата. Тот был младше на три года и стремился во всем подражать Сэмюэлу, а потому с восторгом принимал участие в полетах. Вот так однажды, улетев в сторону Новой Англии, они оба разбились, попав ночью в грозу.

Элизабет было тогда четыре года, почти пять, и она не помнила ни ночного телефонного звонка, ни сначала встревоженных, а потом заплаканных глаз матери, ни сразу осунувшегося ее лица. Осталось лишь ощущение непривычной суеты в доме, появляющихся и быстро исчезающих людей, некоей странной торжественности, мужских широких, теплых ладоней, гладивших ее по голове.

Потом она поняла, что отца нет рядом. Она спросила мать, где он, и та ответила, что его больше не будет никогда. Не то что Элизабет не знала слово «никогда», и не то что она не поверила матери, просто она была уверена, что отец затеял с ними очередную игру и в самый непредвиденный момент вдруг откроется дверь и он обязательно появится. Потому что как же может быть иначе?

И только когда прошли год, потом два, а отец так и не вернулся, Элизабет свыклась с мыслью о том, что его больше нет, и теперь даже сомневалась, а был ли он когда-нибудь вообще. Нет, что-то, какой-то неуловимый осадок, даже не воспоминание, а чувство он оставил в ней навсегда. Но откуда это чувство появляется и где в результате заканчивается, как его отделить от всех остальных чувств, да и как из него выделить облик, улыбку, запах, теплоту, заботливую силу, с которыми в ее уме ассоциировался отец, – этого она не знала. Да и что она помнила о нем? Так, три-четыре помутневших от времени взгляда, напряженных, остановившихся, отпечатавших в ее детском сознании расплывчатые, похожие на фотографические снимки переплетения цветных теней, которые и были, оказывается, ее отцом. Один из них она чаще других вытягивала из потаенного уголка памяти.

Она спала на застекленной веранде. Видимо, стояла либо поздняя весна, либо ранее лето, иначе откуда столько рассыпчатого света проникло через ее прикрытые ресницы – так много света, что ничего не оставалось, как поддаться его настойчивости и разомкнуть веки и тут же ослепнуть от вспышки яркой солнечной белизны. Именно на несколько мгновений ослепнуть, засорить глаза крупитчатой световой пыльцой, которая несла в себе еще и запах врывающегося на веранду сада с его влажной листвой, сочными цветами, тяжелыми, неподвижными пчелами, а еще растворенную в той же яркости дымчатую, нарезанную на слои голубизну непостижимо доступного неба.

И лишь потом из белого, искрящегося, все смешавшего на себе полотна стали выделяться очертания комнаты: стол в углу, накрытый светлой в желтую полоску скатертью, такой же светлый невысокий шкафчик у стенки, косяк двери, тоже неотличимо белый, да и сам дверной проем, в котором она увидела отца. Вот таким она его и запомнила, она могла бы его нарисовать – никогда не рисовала, но была уверена, что могла бы: песочного цвета узкие брюки, распахнутый ворот рубашки, незастегнутый пиджак тоже песочного света, видимо, он только вернулся с аэродрома. Но главное – она запомнила лицо, хотя непонятно, как ей удалось его разглядеть – ведь все детали до сих пор были не просто сглажены, а растворены в нескончаемой яркости рвущегося на веранду дня.

И тем не менее она запомнила полное юности лицо, даже не само лицо, а легкую, веселую энергию, которую оно излучало. Он был красив, ее отец, особенно тогда, в дверном проеме террасы, он был почти нереален в огибающем его воздушном нимбе, как было нереально ее детство. Собственно, память ухватила лишь мгновение: вот ничего не было – и вдруг появилось, а вот опять ничего не осталось. Лишь кадр, отпечаток, фокус зрачка.

Было и еще одно воспоминание. Позднее утро, двор, нянька наблюдает за ней, сидя в шезлонге, Элизабет просто играет, копает что-то в песке совочком, она не помнит деталей, она скорее их восстанавливает, строит мизансцену, создает рамку вокруг единственной сохранившейся картинки. Вроде бы она весела и в то же время неспокойна, что-то отвлекает ее, она нервничает, сама не знает почему и в то же время знает: она ждет родителей, их нет, хотя уже должны были вернуться. Чем дальше, тем минуты тянутся медленнее, как будто закручивается часовая пружинка, и Элизабет ощущает ее натянутую, нервную возбужденность.

Отсюда и поднимающееся к самому горлу беспокойство. Она все время глядит на дорогу, она уже не может играть, хоть и пытается, но ей сложно, почти невозможно отвлечься от мысли, что она одна, оставлена, может быть, брошена навсегда, насовсем. А что, если с мамой и папой что-то случилось, ведь они же обещали приехать и не приехали?

Она уже готова заплакать, уже слезы совсем близко, где-то в горле, даже выше, им совсем немного осталось добежать до глаз. Но тут она видит быстро катящийся по дороге знакомый автомобиль, настолько знакомый, что не нужно догадываться, чей он и кто внутри. Вот он вкатывает во двор и останавливается у самого дома. Собственно, на этом обрамление картинки и заканчивается, и взгляд останавливается на том единственном сохранившемся кадре.

Отец вместе с матерью. Она в светлом платье, держит его под руку и как бы притянута к нему. Будто некий мощный магнит клонит ее голову, плечи в сторону мужа. А лица их излучают счастье. Вполне ощутимое, которое не спутаешь ни с каким другим чувством, и наверняка можно было бы собрать какой-нибудь нехитрое устройство, некий приемник, который зарегистрировал бы зашкаливающий поток счастья, исходящий от этих двух таких родных, до комка в горле, до гусиной кожи людей.

И тогда, еще совсем маленькой девочкой, Элизабет сразу ощутила притягивающую силу родительской любви и поддалась ей, и рванулась, раскинув в воздухе свои ручки, и врезалась в них так, чтобы оказаться посередине, чтобы сразу обхватить их обоих – и папино колено, и маму, смяв, запутав ее платье. И, спрятав личико куда-то между ними, наверное, от стыда, чтобы не было видно ее раскрасневшегося, взволнованного от причастности к чему-то, чего она не могла понимать, лица, она замерла.

Именно эту секунду она и сохранила в себе, когда она перестала быть собой, а оказалась лишь частью, как ей тогда казалось, чего-то единого и неразделимого, что не должно кончиться никогда, что всегда предохранит и обережет.

Потом она, конечно, много раз чувствовала сопричастность с другими людьми, которых, по-видимому, любила или думала, что любила. Но никогда и отдаленно не повторилось то упоение, которое захватило ее, когда, уткнув свое лицо в складки одежды родителей, она разделила с ними их до вибрации в воздухе очевидную любовь.

Последнее, что она запомнила об отце, – это его руки. Она сидела у него на коленях, прислонившись спиной к его груди, а он руками прижимал ее к себе, и она видела только его ладони. Тогда они показались ей огромными, с толстой, грубой кожей, с мощными длинными пальцами. И в том, как они обнимали ее – крепко, надежно и в то же время мягко, чтобы не потревожить, – в том, как она доверяла им, рукам своего отца, обещающим спокойствие и защиту, – в этом, наверное, и заключается счастливая безмятежность детства. Именно в том, что есть руки, от которых исходит тепло и заботливая нежность, и ничего больше не требуется, никаких других доказательств любви. Главное, чтобы они были, в настоящем, в будущем – всегда…

Вот, собственно, и все, что она сохранила, только эти три размытых временем, смятых, тусклых, выцветших воспоминания. Она даже не уверена, было ли все так, как ей теперь кажется, не перепутала ли она что-нибудь. Может быть, разные ощущения, события, впечатления наложились друг на друга и создали то, что она теперь оценивает как существовавшую когда-то реальность. Кто разберет, да и какое это имеет значение?

Ведь не подменяет ли наше восприятие прошлого само прошлое? Иными словами, не является ли прошлое именно таким, каким мы его помним, а не таким, какое оно было в действительности? В конечном итоге прошлое живет только в нашей памяти, мы единственные его хранители, и больше оно нигде не существует. Вообще нигде.

Так что же тогда реальность прошлого?

Первые год-два, которые они прожили с матерью одни, без отца, совершенно стерлись из памяти Элизабет. Почему, она не знала. Да и что было запоминать: горе матери, ее покрасневшие глаза, постоянно ищущий, озирающийся и в результате останавливающийся в растерянности взгляд, дерганую нервозность движений, ломкий, утративший плавность голос?

Дина почти перестала звать дочку Лизи, как звала прежде, когда в самих звуках слышалось нежное прикосновение кончика языка к нёбу, и так, оттолкнувшись от губ, они плыли в воздухе, лаская и волнуя. Нет, теперь она называла ее полным именем Элизабет, и дело было даже не в официальности, а скорее в том, как подламывалось расколотое посередине громоздкое слово на «Лиз» и «Бет», а все из-за дрожащей неуверенности в Динином голосе, беспомощно сбивающемся, спотыкающемся на гласных.

Что чувствовала сама Элизабет в то время? Наверное, ничего. Хотя вполне возможно, что какие-то волнения бередили ее сердечко, они не сохранились, не осели в памяти. К тому же она проводила много времени у родителей отца, которые, потеряв обоих сыновей, теперь перенесли всю свою любовь на единственную внучку. Впрочем, визиты к бабушке с дедушкой продолжались не долго. Будучи еще совсем не старыми, они тем не менее вскоре захворали, не в силах оправиться от удара, и через год покинули этот мир – сначала бабушка, потом, через пару месяцев, и дед.

И этот период Элизабет тоже почти не запомнила, возможно, сработал инстинкт самосохранения и память снова отсекла неприятное.

Так или иначе, но первые отчетливые воспоминания Элизабет связаны с ее днем рождения, когда ей исполнилось семь лет. Почему-то именно с этого дня ее память стала отсчитывать месяцы и годы, пусть условные, не отражающие реальный ход времени, а искаженные причудливым фильтром ее сознания, но тем не менее последовательно связанные между собой.

Они с мамой решили, что отметят ее семилетие, заранее договорились об этом еще за три месяца до самой даты. Раньше они тоже праздновали дни ее рождения, пропустив лишь один сразу после того, как погиб папа. Но на все остальные приезжали бабушка с дедушкой и приходили две-три подружки из соседних домов, Элизабет получала подарки и тут же открывала их, как научила ее мама, и восторгалась почти всегда искренне, и благодарила.

И тем не менее ощущения праздника, нетерпеливого ожидания его, словно сказочного чуда, как это бывает обычно с детьми, мечтаний каждый раз перед сном, когда ночная дрема охватывает и вовлекает в свою предсонную круговерть и ты явственно видишь все, что должно произойти, и даже ощущаешь будущее физически, замирая от восторга, – такого предпраздничного волнения Элизабет никогда не испытывала. Не потому, что была черствым ребенком, и не потому, что ее нечем было удивить, а потому, что праздника никакого не было.

Дни рождения получались всегда тускло обыденными, одинаковыми – угощениями на столе, разговорами, играми; они ничем не отличались от повседневности, разве что только помеченным кружочком в календаре, где напротив даты было приписано, чтобы, видимо, не забылось: «День рождения Элизабет».

Но к ее семилетию они с мамой начали готовиться заранее. Все началось с того, что однажды, еще в начале лета, месяца за три до праздничной даты, мама зашла в спальню к Элизабет, когда та еще не спала, а лежала на боку, подперев головку ладонью, и рассматривала свою любимую книжку с картинками.

Она уже неоднократно прочитала ее, именно эту книжку, а картинки рассматривала бессчетное количество раз, но именно тот факт, что она знала рассказанную в книге историю почти наизусть, помнила все высказывания героев, а концовку вообще заучила, – именно невозможность удивления, невозможность непредвиденной новизны и привлекала ее. Она не искала неожиданности, как все дети, она ждала известного ей и потому защищенного будущего. Защищенного именно от неожиданности. И радовалась каждый раз заново, когда все заканчивалось именно так, как она ожидала.

– Лизи, – окликнула ее мама, и Элизабет вздрогнула. Она отвыкла от такого обращения, а еще от голоса, снова как когда-то плавного, почти певучего, как будто обнимаешь двумя руками большой прозрачный шар и тот податливо прогибается от нажима, но в то же время не теряет своей приятной упругости. И еще ей почему-то сразу расхотелось спать, и она легко оторвалась от книги и посмотрела на мать.

– Да, мама, – отозвалась она.

Она давно не смотрела так внимательно на свою мать, как сейчас, может быть, потому, что привыкла к ее будничному облику а разве возможно оценить будничное? Но сейчас, видимо, из-за неожиданно плавного, певучего голоса матери Элизабет вгляделась в нее и поразилась. Дина была неожиданно молода и неожиданно красива. Как этого можно было не замечать раньше? «Неужели я тоже буду когда-нибудь такой же красивой, как моя мама?» – скорее с удивлением, чем с надеждой, подумала Элизабет, и именно тогда эта вдруг возникшая мысль увязалась за ней и не отставала потом многие годы.

– Знаешь что, дочка, – сказала молодая красивая мама, – давай начнем жить по-другому.

Элизабет ничего не ответила, она не знала, как это «по-другому». Она еще внимательнее посмотрела на мать.

– Видишь ли, дочурка… – Мама присела к ней на кроватку положила руку на голову.

Элизабет вздрогнула от прикосновения, и тут же с Дининой руки на затылок пролилось расслабляющее тепло и разошлось по телу, не забыв ни одного даже самого маленького кусочка. Хотелось зажмуриться, но она не могла оторвать взгляд от маминого лица.

– Нам было с тобой тяжело все это время без папы, да? – сказала мама. Элизабет хотела ответить «да», но лишь кивнула. – Но тяжело не может быть постоянно. В какой-то момент привыкаешь, ведь так? Ведь много уже времени прошло, и мы должны жить дальше, понимаешь? – снова спросила мама, и Элизабет снова кивнула, хотя снова хотела сказать «да». – Я знаю, я уделяла тебе мало времени и мало внимания. Ты поймешь меня, если не сейчас, то позже, хотя я все равно виновата перед тобой. Но давай постараемся, чтобы теперь все было по-другому. Хорошо?

Почему-то мама каждый раз заканчивала предложение вопросом.

– Да, мамочка, – наконец ответила Элизабет. – Конечно, давай.

– Наши дни должны наполниться радостью. Ты уже большая девочка, и мы многое можем делать вдвоем, вместе. Например, у меня есть идея.

– Какая? – спросила Элизабет, все еще не понимая, о чем идет речь. Ей и в голову не приходило, что они с мамой живут как-то не так и что можно жить по-другому, лучше. Да и что такое лучше?