Продрогшие созвездия

В тюрьме я почти не писал стихов. Когда нет неба, мне не пишется. Но вот одно. Оно посвящено жене:

Лене

Вышла замуж за тюрьмуДа за лагерные вышки —Будешь знать не понаслышке,Что и как, и почему.И в бессоннице глухой,В одинокой злой постелиТы представишь и метели,И бараки, и конвой.Век двадцатый – на морозМарш с киркой, поэт гонимый!Годы «строгого режима» —Слово против – дуло в нос.Но не бойся – то и честь,И положено поэтуВынести судьбину эту,Коль в строке бессмертье есть.Только жаль мне слёз твоихИ невыносимой болиОт разлучной той недоли,От того, что жребий лих.1970, тюрьма КГБ, Литейный, 411 апреля 1970 года, почти через год после ареста меня отправили в лагерь. И началось моё знакомство с этим неведомым мне миром. И первое, что я увидел – Россию. Да, я заглянул ей прямо в лицо, глаза в глаза. По тропкам и дорожкам лагеря вдоль вышек и заборов бродили осколки двадцатых годов – седовласые, седоусые старики ковыляли, налегая на палку или костыль. Около них топтались виденья годов тридцатых – потемней волосом, покрепче шагом. И шмыгали тут и там тени годов 40-х – половчей ухваткой, похищней взглядом. Была в лагере и молодёжь светлая, и те старики, которых лагерь не сумел покорить. Но обо всём этом – о тюрьме, сокамерниках, лагере, этапе я рассказал в своих книгах, рассказах – «Смерть живьём». 1991 год, сибирские рассказы – журнал «Звезда», 1994 год, «12 сокамерников», журнал «Знамя» 1997 год, и в изданной вместе с женой – Еленой Фроловой книге «Состав преступления», 2011 год.

Здесь же мне хочется привести стихотворение, которое вобрало в себя всю мою жизнь тех лет:

В проходе тёмном лампочка сочится,И койки двухэтажные торчат.Усталого дыханья смутный чад,Солдатские замаянные лица.То вздох, то храп, то стон, то тишина.Вдруг скрежет двери – входит старшина:«Дивизион – подъём». И вмиг с размахуСлетают в сапоги. Ремни скрипят.Но двое-трое трёхгодичных спят,А молодёжь старается со страху.«Бегом!» Глухое утро. Неба дрожь.О, время, ну когда же ты пройдёшь!И словно мановеньем чародея,прошло.Решётка, нары и в углуПараша. Снова лампочка сквозь мглу,А за оконцем вышки. Боже, где я?Заборы, лай, тулупы да штыки.Шлифуй футляры, умирай с тоски.Кругом разноязыкая неволя,Я на семнадцатом, на третьем – Коля.А ты, Россия, ты-то на каком?А, может, ты на вышке со штыком?Когда ж домой? Спаси, помилуй, Боже!Вернулся. Долгожданная пора.Но не могу сегодня от вчераЯ отличить никак. Одно и то же.198619 дней этапа – недаром считается тут день за три. Через страну, от пересылки к пересылке. Из Мордовии в Сибирь, в посёлок Курагино. Ссылка.

«Как мы с Гришей (он сидел за украинский национализм – мы с ним в конце этапа встретились) блуждали в первый день по Курагино, – тяжёлая память. Заборы, избы, в сенях темно, на стук старуха в платке и душегрейке: «Нет, не надо, не сдаём, не знаю». И вслед длинный взгляд опасливо-недоверчивый, выйдет на крыльцо и глядит, как уходим. Одна изба, другая, третья, четвёртая. Попросили воды: «Идите, идите, некогда с вами, колодец в огороде, далеко ходить». Вот тебе и хвалёное гостеприимство русского народа – воды пожалели. Позже слышал я в деревнях поглуше – «теперь не война, и хлеба не жалко, а уж воды да соли – подавно, их и жалеть нельзя – грех». Но я тогда не в заплатанном шёл с мешком за плечами.

Но вот опять изба – хозяйка востроглазая, тонким голосом – «А вы ссыльные будете?» – «Ссыльные, ссыльные, как узнали?» – «Да уж узнала. Проходите во двор, скоро муж приедет, он шофёр на автобусе». А из двери девчоночье лицо испуганное выглядывает – как у матери, востренькое. И ещё девочка промелькнула во дворе – поменьше. «Сколько же у вас дочек?» – «Шестеро – от 6 до 19, все, слава Богу, с нами. Мы немцы. Мы сами на выселке с войны ещё».

Подрулил автобус, большой мужчина, переваливаясь по-медвежьи, вошёл в калитку, по-немецки заговорил с женой, она ему из бидона поливала, – отфыркиваясь, мылся. Подошёл к нам. «Здравствуйте, – рука крупная, тяжёлая, наработанная, – Якоб, а это моя жена Фрида, проходите в дом». Так мы с Гришей, под вечер уже, отчаявшись найти ночлег, набрели в русской Сибири на немецкий добрый кров. Огромную сковородку картошки подала нам Фрида, шипело и поигрывало сало среди сладко пахнущей румянисто-белой картошки – пальчики оближешь – это после тюремного-то! Гриша мне шепнул – несколько картошек не доесть надо, так у лютеран принято. Как ни жалко было, а пришлось оставить пару кусочков. Много позже Фрида сказала как-то: «Нам когда гость не доест – обидно очень». Ох, Гриша, Гриша, всё-то он знал, на всё накладывал печать своего превосходства.

Постелили нам в комнате Якоба – на полу разостлали шубу мохнатую, ватники. А сверху чистые простыни, подушки, одеяла – честь-честью. Два зэка с улицы, а за стеной девчонки спят – Наташа, ей лет 19, словно из сказки братьев Гримм, темноглазая, милая, приветливая, с кокетливой молодой угловатостью стулья нам подставляла всё, когда за стол садились; Оля – высокая, блондинистая, в очках, на год моложе Наташи, умная, себе на уме, в родном доме не загостится; а за ними поменьше народец: Лида (эта та, которую увидел из-за дверей выглядывающей) – трудолюбивая, мамина дочка, Катя – с женским уже приглядцем на красивое и модное, Маша – сорванец, худышка, непутёвая душа, и Аля шести лет, ласковая, добрая, тоже из сказки, большеглазая, папин мизинчик, последышек, не хотел её папа Якоб, а теперь полюбил, с колен не спускает. От этой семьи за два сибирских года видел я добра и тепла – на всю жизнь хватит».

Через несколько дней Якоб и Фрида помогли мне снять комнату в избе у одинокой хозяйки. Очень скоро я и работу нашёл – устроился грузчиком в сельпо. Работа эта мне даже нравилась. Мужское всё-таки занятие.

Через месяц ко мне из Петербурга приехала Лена. Жизнь кое-как налаживалась. Но пришла зима. Работа грузчика сельпо – это работа на улице. Дал о себе знать давний мой спондилёз. Пришлось уйти. Помочь с устройством на новую работу никто из надзирающего начальства не собирался. Пришлось жаловаться в Москву, в ЦК – пусть помогают с трудоустройством, соблюдают хоть собственные законы. В конце концов, мне предложили место страхового агента – ездить по дальним сибирским деревушкам, страховать людей, их имущество, скотину, дома. Так до конца ссылки я этим и занимался.

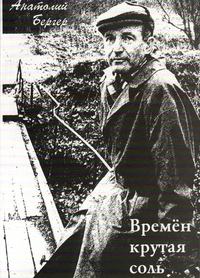

Как ни странно, но Сибирь мы с Леной полюбили. Вот стихотворение – воспоминание о Сибири:

А Курагино моё всё в снегу,А Туба моя недвижна, бела,Жёсткий холод её взял на бегуПод уздцы, с тех пор стоит, замерла.И заснежен вдалеке березняк,В нём с коровами не бродит пастух,Вороньё там о каких-то вестях,Знай, раскаркалось, летит во весь дух.А Курагино моё далеко,Сам не знаю, доберусь ли когда.Вспоминать сегодня сладко, легко,А была ведь это ссылка, беда.Вернулись мы с Леной домой, в Ленинград 7 декабря 1974 года. День был тёмный, как всегда в Ленинграде в декабре, но мы радовались. Первые недели просто глядели вокруг, заново узнавая на годы потерянный город.

Но вернулся я не только к родителям, к друзьям. Большой Дом высился на своём месте, и его хозяева тоже никуда не делись. Их злобную руку я почувствовал сразу, когда пришлось восстанавливать прописку. Мы пришли с папой в ЖАКТ, и мне пытались отказать. В конце концов, прописали временно, на год. Меня – покинувшего родной город по чужой воле, насильственно. Я попытался получить свой приговор – не дали. Словно боялись чего-то. Надо было устраиваться на работу. Опять старая история – везде от ворот поворот. Снова пришлось писать в Москву, требовать соблюдения существующих законов. После месяцев ожидания, нервотрёпки, наконец, получил я место экспедитора на канцелярском складе на Социалистической улице, близко от 321-й школы, весьма мне знакомой.

Работа грошовая. Сидели мы в подвале, я ездил за товаром, заказывал контейнеры в Шушарах, общался с грузчиками, шофёрами, видел, как ловчили работники склада. Одно радовало – кроме канцелярии, привозили к нам и хорошие книги, которые всё советское время были дефицитом. Я, естественно, доставал новинки поэзии, да и не только поэзии.

Стихи не оставляли меня, а вот друзей стало меньше. Коля Браун был ещё в лагере, Андрей Бабушкин тяжко и безвозвратно спивался. Он после всей этой истории потерял работу, диссертацию ему зарубили, на литературе он поставил крест. Где-то работал прорабом, свою ценную библиотеку продавал. Ещё одна жертва власти, помыкавшей нами. Оставался Витя Стукин, верный друг, мужественно проявивший себя во время моего процесса.

У Лены среди её подружек по театральному институту была милая умная женщина – Марина Тимченко. Она несколько раз провожала Лену на суд, однажды видела меня, когда из «воронка» вели конвойные. У Марины был друг – талантливый учёный-физик Леонид Рикенглаз. Мне кажется, учёные России, лучший из которых Андрей Дмитриевич Сахаров, были в то время главным противовесом невежественному, самонадеянному режиму. На свою беду, он вырастил их, думая милитаристским своим умом, что они-то его опора, а вышло не так. Лёня был один из таких физиков-лириков, по слову Бориса Слуцкого. Он любил поэзию, литературу, искусство, особенно историю. Мы сразу подружились. Это было так важно для меня в моём тогдашнем безлюдьи. Наши разговоры о судьбах страны, мира, искусства, о моих стихах, прозе помогали держаться на плаву.

В Москве жили две замечательные подруги Лены – Света и Ляля (на самом деле звали её Лена, но так уж повелось – Ляля и Ляля). Умные, привлекательные женщины, они и между собой дружили, и когда я вернулся, приняли меня в свой круг. Света особенно любила поэзию, знала некоторых московских поэтов. В Москве мы всегда были желанными гостями.

Моя Лена старалась вытащить меня из моего поэтического одиночества. Не очень-то это удавалось – такова уж, видно, моя природа, воистину по Тютчеву: «Молчи, и бойся, и таи…» Но всё же порой что-то получалось. Однажды она уговорила меня вот так, прямо с улицы, без звонка зайти к литературному критику Бенедикту Сарнову, которого мы знали только по его статьям и выступлениям. Надо отдать ему должное, он принял нас, незнакомых людей, несколько часов разговаривал с нами, читал мои стихи. Это был человек среднего роста в крупных очках, во всём его облике сквозила какая-то уверенность интеллекта. Твёрдость его суждений убеждала. Он обещал помочь в печатаньи моих стихов, предупредив, что в редакции журналов не вхож. Прощаясь, он сказал: «Ваши стихи – это порода, в которой много золота. Есть и шлак, но он есть и у великих. Вы будете писать всё лучше и лучше, но печатать Вас не будут во многом и по этой причине. Я смотрю на моего друга Олега Чухонцева и вижу, что его постигает такая судьба. Но писать Вы будете всё равно». Мы с Леной храним благодарные воспоминания об этой встрече.

В 1990 году, когда в Москве вышла моя первая книга стихов «Подсудимые песни», я послал её Сарнову, но, увы, ответа не дождался. Впрочем, и на том, что было – спасибо.

Вообще за эти годы в моём поэтическом становлении много чего произошло. Ещё в юности Коля Браун открыл мне поэзию Владислава Ходасевича, и тот стал самым моим поэтом. Конечно, мне нравились многие лирические стихи Евтушенко, Ахмадуллиной, мало что Вознесенского. Доходили до нас и какие-то строки Бродского. Открылось чудо поздних стихов Пастернака. Я почувствовал, что линия Ходасевича, позднего Пастернака – моя, и что с этой дороги я не сверну. Разумеется, я читал и Арсения Тарковского, восхищался его отличным русским языком, умелой лёгкостью, что-то нравилось у Самойлова, у Юнны Мориц, у того же Чухонцева. А с печатаньем совсем не получалось. Журналы меня отвергали, а о книжке стихов и речи не шло.

Кто-то в Ленинграде посоветовал мне показаться поэтессе Наталье Грудининой, которая помогала Бродскому, защищала его. Наталья Иосифовна – женщина чудесная, поэтическая детскость уживалась в ней с острым умом провидца, мужество и сильный характер с подлинной честностью и добрым отношением к людям, что дано совместить немногим. Ей нравились мои стихи, она говорила: «Ты вдохновенный поэт, твои книги нужны читателям, но не нужны издателям, поэтому напечататься тебе трудно. Для русских ты еврей, который пишет о России лучше их и чувствует её глубже, значит, особенно неприемлем. Для евреев ты слишком русский в стихах, и поэтому тоже неприемлем. Такая у тебя судьба».

Я часто бывал у неё на улице Замшина, читал ей стихи, оставлял рукописи. Часто мы разговаривали, пили чай, рядом примащивался пудель, уже немолодой, умный и независимый, видно, набрался ума у хозяйки. Тут же бродила и кошка. Весьма свободная в обращении. Впрыгивающая на диван, порой и на рукописи, что впрочем, ей дозволялось как существу, не чуждому поэзии. Много лет бывал я в этом добром доме, и всегда буду помнить о Наталье Иосифовне Грудининой – настоящем поэте, благородном чистом человеке. В конце 90-х её не стало, и на похоронах её душа моя пустела от безнадёжности и тоски.

В 1982 году всё-таки были напечатаны два моих сибирских стихотворения при содействии Якова Гордина, которого я знавал ещё в 50-х годах (он тоже захаживал в газету «Смена»). Это был альманах «Сибирь». Там в редакционной коллегии значился Валентин Распутин, чей огромный талант я сразу оценил по первым же его повестям и рассказам.

К тому времени я уже работал в библиотеке Горного института, куда мне помог устроиться Леонид Рикенглаз. Я по-прежнему не любил библиотечную работу, но, увы, выбора не было, пришлось пойти. Лёня сам работал в Горном, и мы там часто виделись, это было некоторым утешением.

Семидесятые годы кончились тяжело. 15 апреля 1979 года от рака печени умер мой отец. Сильный человек, он слабел последние годы перед кончиной. То, что случилось со мной, ударило его беспощадно. Умер он день в день через 10 лет после моей посадки.

В том же 1979 году КГБ снова дохнул на меня своим ядовитым смрадным огнём. За пару лет до этого одна из товарок Лены по театральному институту Ира Баскина эмигрировала во Францию и скоро оттуда стала с оказией пересылать нам книги, я получил «Некрополь» Ходасевича. Но почуяв воздух свободы, Ира как-то подзабыла, откуда уехала. Она посылала книги тем, кто этого боялся, не хотел. Сокурсник Лены Аркадий Соколов, незадолго до всей этой истории женившийся на известной балерине Габриэле Комлевой, был как раз из самых нехотевших. Ополоумев от страха, он побежал с посылкой от Иры к институтскому особисту, а тот передал крамольные книги и письма в Большой Дом. Адресатов Иры стали таскать на допросы. Не знаю уж, что говорили там некоторые сокурсники Лены, но в их компании царили страх и растерянность. Мужественно вели себя единицы, среди них Аля Яровая, которая после моего ареста прятала у себя перепечатки моих стихов, и Тамара Владиславовна Петкевич, сама проведшая долгие годы в сталинских лагерях и ссылке, женщина героическая, описавшая свои страдания в талантливых книгах – «Жизнь – сапожок непарный» и «На фоне звёзд и страха», вышедших в 90-е и 2000-е годы. Предатель Аркадий Соколов, когда Марина Тимченко спросила у него, почему он так поступил, ответил: «Элла (Габриэла Комлева) должна танцевать, поэтому я взял на себя этот крест». Все, конечно, подивились очередному выверту психологии очередного Иуды. К чести сокурсников Лены, они вычеркнули его из своих рядов.

Меня вызывали в КГБ, правда, не на Литейный, а где-то недалеко от военкомата, откуда меня призвали. Допрашивали меня двое, как у них принято – «добрый» и злой. Тут придётся сделать небольшое отступление. Когда Ира Баскина уезжала, мы с Леной дали ей на сохранение мои тюремно-лагерно-ссыльные воспоминания, подчёркиваю – на сохранение. Она же, ничтоже сумняшеся, выбрала из этой рукописи «Этап», где я описал 19 дней этапа из Мордовии в Сибирь, в посёлок Курагино, и отдала его в альманах «Эхо» Марамзину, который и напечатал этот материал под псевдонимом Горный. Угадать, кто автор, было легче лёгкого. Гэбэшники считали, что я у них в кармане. Но я уже знал, как себя вести. 5 часов они упорно уговаривали меня признать авторство, а я на голубом глазу уверял, что я ничего не посылал, а рассказывал знакомым, да, рассказывал, но я ведь подписку о неразглашении не давал, а они, знакомые, без моего разрешения написали с моих слов и тиснули в печать. В конце концов, гэбэшники сказали: «Да, вы человек опытный, но если что появится на Западе ещё – посадим». Рукопись моих стихов лежала у наших друзей – поэта Игоря Бурихина и его жены Елены Варгафтик, и Игорь готовил её к печати в парижском издательстве «Третья волна». Стихи были подобраны совсем неполитические, но мы понимали, что КГБ найдёт и в них криминал. Пришлось дать отбой. И стихов моих Запад тогда не увидел. Вот к чему привела подлость Аркадия Соколова и самонадеянность Иры Баскиной. Чисто российская история.

Подступали восьмидесятые годы. Всё было темно и безнадежно. Брежнев – маразматик на троне шамкал и чмокал свои мёртвые слова с трибун, советские войска ворвались в Афганистан, началась новая позорная война коммунистов против очередной жертвы. Люди шли в лагеря, боролись за выезд из СССР, и света в конце туннеля не было видно. Никто не ждал перемен, никто не ожидал того, что случилось уже вскоре, через несколько лет, но как же долго, томительно тянулись эти несколько лет… После хоровода генсековских похорон, когда за Брежневым последовал Андропов – гроза диссидентов и вообще всех мыслящих людей, которых коммунисты называли «инакомыслящими», а за Андроповым Черненко, живой труп, бледнолицый, еле передвигающийся по земле куклоподобный человек, у власти вдруг оказался Михаил Горбачёв, которого я давно уже приметил в телевизионном окошке и даже говорил Лене, что у него есть какая-то энергетика, и он и станет новым генсеком. Так и вышло. Сначала мы и от него ничего не ждали, разве что не был он похож на торопливого кандидата на кладбище у кремлёвской стены. Люди жили своей привычной советской жизнью, добывали всяческий «дефицит», сходились, расходились, часами простаивали в курилках своих НИИ.

Наталья Иосифовна познакомила меня с кем-то из поэтов, участником Клуба 81.Там были талантливые, интересные люди – Юрий Колкер, Сергей Стратановский, Елена Игнатова, Виктор Кривулин, Олег Охапкин. Я стал посещать их посиделки, некоторым из них дал свои стихи, читал их произведения. На фоне скучной статичной советской поэзии их строки казались целебным снадобьем. Мне это было в какой-то степени близко, ведь ещё в шестидесятые годы мы с Колей Брауном мечтали (цитирую сам себя): «Вернуть России русскую поэзию. Вернуть русской поэзии Россию». Особенно близок мне был Юра Колкер и как поэт, и как серьёзный специалист по Ходасевичу, выпустивший вскоре в самиздате двухтомник его стихов и переводов с прекрасным предисловием и живыми примечаниями. Юра превосходно чувствовал поэзию, умел разобрать стихотворение по косточкам, указать малейшую неточность образа, звуковой стык, неуклюжий оборот. Я не страдаю психозом авторства, его замечания были мне ценны. Мне нравилась его семья – жена Таня, маленькая дочка Лиза. Они жили в коммунальной квартире на улице Воинова (теперь Шпалерная). В комнате Юры прошла первая в России конференция, посвященная Владиславу Ходасевичу. Я после Юры выступил на ней с докладом.

Но вскоре Юра с семьёй эмигрировал в Израиль, оттуда в Англию, где теперь и живёт. Через много лет мы с Леной побывали у них в гостях в Лондоне. Я рад, что наша дружба сохранилась.

В 1985 году Горбачёв вдруг заговорил о гласности, о перестройке, и медленно-медленно что-то зашевелилось, забрезжили надежды, мелкими шажками Россия (тогда ещё СССР) попробовала двинуться вперёд. Но слова о гласности, о социальной справедливости прозвучали. В том же 1985 году в «Дне поэзии» Ленинграда появились мои стихи, тут посодействовал мой родственник Лев Дворецкий, сам пишущий стихи и интересовавшийся поэзией. Наталья Иосифовна познакомила меня с поэтом Семёном Ботвинником, который слышал обо мне от замечательной пары литературоведов Анны Владимировны и Григория Евсеевича Тамарченко. Анна Владимировна преподавала в театральном институте, Лена у неё училась. Стихи мои эти люди знали и ценили, а с Ботвинником они дружили. Уже в 1986, 87-м, а затем в 89-м стихи мои стали появляться в «Днях поэзии» Ленинграда. Добрым словом хочется помянуть поэтов Леонида Агеева, Глеба Семёнова и конечно, Семёна Ботвинника. Все они старались мне помочь.

В 1989 году я ушёл из Горного института и стал директором филиала Всесоюзного гуманитарного фонда имени А.С.Пушкина в Ленинграде. Правда, директорствовал я над самим собой, я должен был издавать книги фонда, и первыми книгами москвичи предложили мои. Так в 1990 году московское издательство «Прометей» выпустило мои «Подсудимые песни», а в 1991 году Библиотека газеты «Гуманитарный фонд» – «Смерть живьём» – воспоминания о тюрьме, этапе, ссылке. Книги шли нарасхват. Это были краткие дни моей славы, которые так же быстро кончились, как и начались. С Гайдаровскими реформами и общим обнищанием людей интерес к лагерной теме ослабел и больше уже на ту высоту, что была в конце восьмидесятых и начале девяностых, не подымался.

В 1991 году в журнале «Кругозор» Александр Лаврин, московский поэт и прозаик, поместил подборку моих стихов со своим сопроводительным словом. А познакомились мы с Сашей случайно, году в 87-м бродили мы по Москве со Светой Гурвич, подругой Лены, о которой я уже говорил, проходили мимо редакции журнала «Юность», и Светка возьми и затащи меня в редакцию, где Саша сидел «на стихах». Он прочёл мою подборку, которая, к счастью была при мне, стихи ему понравились. Мы познакомились. Напечататься не удалось, зато удалось подружиться. Саша – человек удивительный. В детстве он перенёс тяжёлую болезнь, но его мужеству, энергии, силе духа можно было позавидовать. Его стихи и проза были великолепны. Да и образован он был по-настоящему в отличие от многих поэтов и литераторов.

В конце восьмидесятых мои стихи попали к поэту Владимиру Леоновичу. Он пригласил меня в Москву на вечер, где выступали Владимир Корнилов, стихи которого я любил, Борис Чичибабин, Ольга Постникова и другие. Это было в Доме культуры где-то на окраине Москвы. Полный зал, восторженная публика. Я читал с эстрады впервые, волновался ужасно, но всё-таки прочёл вроде бы хорошо, каждый мой стих награждался аплодисментами. Вскоре мы с Леной побывали в гостях у Владимира Леоновича. Тогда трудно было с водкой, стояли огромные очереди, но у нас поллитровка имелась. Лена сказала, что нехорошо на первую встречу идти с водкой, мы взяли шампанское. Когда пришли к Леоновичам, он тоже выставил шампанское, а на столе стояли маринованные грибы, кислая капуста, огурчики, селёдка. Выяснилось, что Володя всю Москву обегал, но водки не достал. Пришлось нам, поругивая Лену, пить шампанское с водочной закуской. Это впрочем, не помешало доброму знакомству. Кстати, и работе в гуманитарном фонде я обязан Володе. Он вообще был человек замечательный. Встретил нас он в валенках (ноги у него болели), вся мебель была сделана своими руками. И стихи его были подстать ему – добротными, крепкими, русскими.

Случилось мне поговорить и с Владимиром Корниловым. Ему понравилось то, что я пишу. Он сказал, что в Москве я давно бы стал известным, а в Ленинграде ходу не будет. Но я это знал, да что толку?

В 1990 году я был реабилитирован за «отсутствием состава преступления». Шесть лет моего отсутствия в нормальной жизни по причине отсутствия состава… Такова была ещё совсем недавняя советская жизнь.

Но начиналась жизнь новая, для России почти небывалая. Только в 1917 году 10 месяцев свободы можно припомнить, а сменились они деспотизмом таким, что только монгольское иго средневековья приходит на ум. Я начал борьбу за возвращение моего архива, отнятого у меня КГБ в 1969 году. Помогал мне в этом мой адвокат тех давних дней Семён Александрович Хейфец. Уж как уворачивался КГБ, какие жалкие лживые отписки я получал за подписью начальствующего Черкесова, но всё-таки добился своего. Председатель городского суда Санкт-Петербурга (какое счастье было, когда городу вернули исконное славное имя!), так вот председатель горсуда Лебедев просто мне сказал: «Они в КГБ Вам лгут. Архив Ваш у них». И тут как раз на смену Черкесову пришёл Степашин. Архив мне вернули в 1992 году с любезностями и расшаркиваниями. Я всё спрашивал, где же мой следователь Алексей Иванович Лесников, но ответа не получил. К прочим подлостям этого ведомства прибавилась ещё одна мелкая гадость. Лесников присвоил мою книгу (она ещё тогда ему понравилась – он этого и не скрывал) «Язык революционной эпохи» Селищева, замечательного языковеда, 1928 года издания – любопытно, что издана она была издательством «Работник просвещения». Лесников подсунул мне какой-то список машинописных материалов, чтобы я расписался, что мне это не нужно. Они, действительно, были мне не нужны, я подписался. А Лесников позже вписал в этот список книгу Селищева – вот и вся недолга. Элементарное мошенничество вполне в духе ведомства и той эпохи. Позже мой приятель известный библиограф Николай Петрович Кошелев подарил мне свой экземпляр Селищева, за что век останусь ему благодарным. В том же 1992 году меня приняли в Санкт-Петербургский Союз писателей.