Горесть неизреченная (сборник)

– У нас тут недавно такая хорошая женщина умерла. Муж очень убивался. Привёз из другой деревни батюшку, здесь отпевали. У меня дочка некрещеная. И муж её, и дети. Она у меня бедовая. А я думаю: окрестить – лучше будет. Спросила батюшку, сколько стоит. Сказал – не то 20 тысяч, не то 30. Наверное, 20. Но всех четверых – это какие же деньги.

– Но Вам-то дешевле, наверное, Вы же за церковью следите.

– Вот и я надежду имею.

– Значит, все к Вам приедут, Вам легче будет.

– Да только картошку мне самой садить надо.

Мы уехали. А Васильевна с Петровной всё стояли на дороге возле церкви, всё смотрели, не появится ли за поворотом трактор. Пора уже было пахать.

P.S. Этот рассказ написан в девяностых годах, и тут уже не Сибирь, но тоже Россия – деревня Согнивицы Подпорожского района Ленинградской области. И судьба Галины Васильевны кажется продолжением во времени судеб наших курагинских знакомцев.

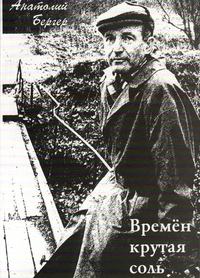

Автобиография Анатолия Бергера

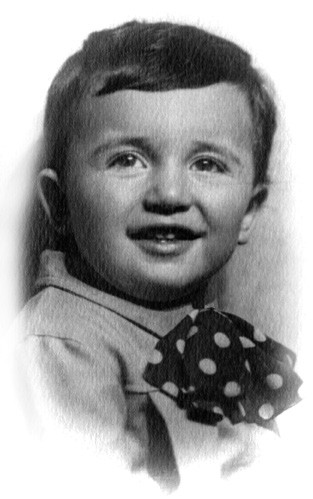

Я родился 5 сентября 1938-го года в Ленинграде.

Отыщу ли я себя в том дальнем, полузабытом, что называется, прошлым? Дом на Большой Московской и сейчас стоит. После капитального ремонта он упрочился, будто возвысился. Улица поделилась надвое – половина пешеходная, а другая, близкая к дому, прошита транспортом насквозь. Каково нашим бывшим комнатам, таким нашим тогда? Что видно из кухни – маячит ли вдалеке тёмным поднебесным золотом Исаакий? А что во дворе, где метался мяч, где с криками бегали, забивали голы? Нет двора, разошёлся в разные стороны, пусто, превратился в проход к следующему дому, выставленному окнами на Разъезжую. И жизнь, в те годы такая всамделишная, такая всеми своими извилистыми корнями привязанная к земле, такая вбитая в тротуар – где она? Где соседские мальчишки, с которыми играл, возился, мотался, перекрикивался, сговаривался, – где? Где Володька Шостакович, родной племянник композитора, Володька, чей отец издали особенно похож был на маленького, упрямо спешащего куда-то гения? Где Юрка Браверманн – высокий, чернявый, сильно бьющий по мячу в мои вратарские владения? Где братья Якунины – Женька, Володька, а старший Юрка погиб, карабкаясь по водосточной трубе на 5-й этаж, обожгла губы глупая сигаретка, дёрнулась рука, скатилась ступня с покатой железяки и всё – разом, навсегда – в смерть, в кровь. И не только они – кого помню. Но и те, кого не помню, да и не знал – все исчезли, пропали для меня теперешнего, как и я для них.

А когда вспоминается детство —Под Уфою бараки в снегу —Никуда от печали не деться,И хотел бы – вовек не смогу.Завывала пурга-завируха,В репродуктор ревела война,И преследовала голодухаГод за годом, с утра дотемна.И ни сказки забавной и звонкой,Ни игрушек – весёлой гурьбой —Жизнь пугала чужой похоронкой,Заводской задыхалась трубой.Пахло холодом и керосинкой,Уходил коридор в никуда,И в усталой руке материнскойВсё тепло умещалось тогда.Из того времени запомнился один случай. Жили мы голодно, в бараке, как многие тогда. Однажды я занимался тем, что бросал камешки куда-то на чердак, они рикошетом разлетались в разные стороны. Я был очень увлечён, ничего кругом не видел. И вдруг всё оборвалось – откуда-то набежали люди, схватили меня, потащили. Всё было, как в страшном сне. Оказывается, мимо шла женщина с бутылкой молока, и камешек разбил бутылку. Родители, конечно, возместили ей стоимость бутылки с молоком, но до сих пор я чувствую ужас, хлынувший тогда в душу. Близкое к тому ощущение я испытал через много лет. И тоже всё было, как во сне – набежавшие смутные злые люди, их крики и внезапность моей вины перед ними. И тот ужас, хлынувший в душу. А тогда продолжалась эвакуация, Уфа, зима.

Потом помню 9 мая 1945 года. Небо пылало. Мерцало, переливалось. Мы стояли с мамой, держась за руки, и смотрели на него. Кругом был полуразрушенный город, хмурые лестницы. В наш дом в блокаду попали две бомбы. Рассказывали, что сосед с четвёртого этажа брился, и ему оторвало голову с намыленными щеками. Девочка из нашей квартиры на пятом этаже была на кухне, пол провалился, но она оказалась под столом и приземлилась, как под крышей, без повреждений. Этот «юнкерс» летел бомбить Витебский вокзал, но промахнулся и попал в наш дом. Его сбили. Пилотом была женщина.

Помню тёмный запах послевоенной поры. Всё было втёмную – город, люди, трамваи… Инвалиды-обрубки на катящихся квадратных досках. Каково им было смотреть снизу на нас… Как курили они свой беломор, окурок не отцеплялся от дымящихся губ, торчал, ходил дымными кругами. И пахло помесью этого дешёвого дыма, тяжёлого мужского пота, пахло мертвецкой и шалманом. И шум, шум – гудки, дребезг трамваев, крики, треск, утробный накат уличного репродуктора.

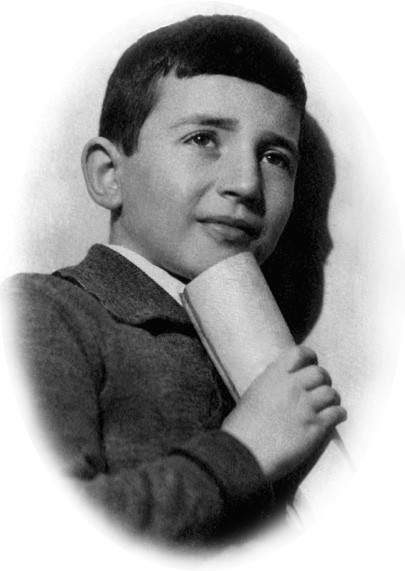

Школа, разбегающиеся друг от друга коридоры, сдвинутые парты в тесных классах, мы за партами, запуганное пространство, засунутое в тёмное время, и дёргаются детские голоса, бубнит голос учительницы. Я сижу, пишу диктуемое учительницей, кто-то сзади тычет мне в затылок ручкой, хватаю пенал, оборачиваюсь, бац по стриженой голове обидчика, тот в слёзы, головой свалился на парту, меня наказывают. А я знаю, что я прав, а он виноват, я злюсь на несправедливость, я чую враждебность людей – с тех пор навсегда. Школа – это недосланное утро, хмурая, торопливая улица, страх, что вызовут к доске, хоть урок знаю, соперничество с прочей малышнёй, а малышня злая, звериная, не прощающая слабости, не прощающая ничего.

Дома хорошо. Но вижу, вижу тесноту нашей комнаты, где втроём – папа, мама, я, а дедушка с бабушкой в другой комнате, но у них своё житьё, хоть и связанное с нашим не всегда доброй ниткой. И соседи – одна комната – Павел Иванович и Анна Сергеевна – люди совсем чуждого мира, хоть говорим на одном языке, живём в одном доме, в одной квартире. Люди из другой комнаты – и это тоже навсегда.

Комната дедушки и бабушки – большая, широкая, 31 метр (наша – 26 метров). У дедушки с бабушкой посредине комнаты круглый, большой, как карусель, стол, у окна швейная машинка «Зингер», бабушка – отличная портниха, к ней ходят заказчицы, важные, по моему детскому разумению, дамы, стоят перед трюмо, вглядываются в себя, клонятся туда-сюда, бабушка булавками пришпиливает их к неровному, не готовому ещё платью, кружится по-портняжьи около с булавками в губах. Слышу порой обрывки разговора для меня непонятного. Азбука чужого ремесла – всегда чужой язык, мне тогда зачем он? Бабушка крепкая, кряжистая, умелая, работящая. С шести утра порой слышится жёсткий шелест её швейной машинки, чьё название так певуче, а голос так отрывист, нетерпелив, твёрд. Дедушка – высокий, тонкий, седой давно уже не работает, а когда-то был счетоводом, но славился, по словам мамы, не мастерством, а честностью.

Дом вела бабушка, да и содержала их семью, а дедушка ходил в булочную, но большей частью слонялся из комнаты в комнату, к нам пробирался без стука, чем вызывал скрытое недовольство и папы и мамы. Почти всё время моей жизни на Большой Московской с дедушкой и бабушкой жил их младший сын Евсей, но все называли его Геся, хотя это женское уменьшительное еврейское имя. Потом он привёл жену, потом появился сын.

С той поры, как живу – знаю – два человека любят меня на земле, любят неотпускающей любовью, те двое, из чьей плоти и крови я слеплен, те двое, чья встреча высекла мой огонёк из сумрака нежизни. И как страшно сознавать сейчас, что говорить о них нужно в прошедшем времени, что их огоньки ушли, догорев, в тот самый сумрак, из которого когда-то они высветили меня, и моей горькой памяти отныне хранить мгновения их жизни, пока и меня не сдует ветер будней.

Папа – среднего роста, силач, в молодости спортсмен, чемпион Урала по прыжкам в длину, бегу, шахматист первой категории, участвовал в первенстве страны. Какие крепкие руки были у него, когда он поднимал меня над землёй, какими крупными казались стёкла его очков, каким широким, раскидистым чудился его лоб. Первые детские воспоминания – мне год, я в кроватке, и он целует, тискает меня, и я смеюсь ему в ответ, мы давно не виделись и радуемся встрече, и чувство этой радости я помню, а больше из тех лет не помню ничего – лет до четырёх-пяти.

Мама – нежная, мягкая, красивая, её улыбка обнимала меня всего, её голос казался сотканным из доброты и ласки, и ещё музыки, потому что она пианистка. Пианино – чёрное, прочное, вздымающееся от пола к стене, как крыло прекрасной птицы. А звуки, сбегающие с чёрно-белых гладких клавиш – они говорят маминым голосом, но что-то совсем иное, о чём-то своём, но и моём, и мамином, и папином, и о том, что за окном небо, летящее в высоте, и крыши соседних домов, смутно поглядывающие на землю.

А моё детство между тем окончилось, трудный возраст подростка крутил и мял мою душу. Учиться становилось всё горше, полюбил я только древнюю историю и чувствовал ещё какое-то притяжение слов и скоро (в 13 лет) стал писать стихи.

Первые почти строки: «Хотел бы я поэтом быть, среди стихов прекрасных жить, и чтоб вокруг меня они всё озаряли, как огни». Но самое первое стихотворение было другое – корявое, длинное, сейчас напрочь не помню. Но помню, что лежал больной в простуде и как-то сами собой, толкаясь и мешая друг другу, выпрастывались слова, первые мои слова, за которыми вслед потом столько ещё слов…

После школы я пытался поступить в Ленинградский университет на исторический факультет. Увы, это не получилось. В университет косяком шли люди из союзных республик и автономий, инвалиды, пришедшие из армии. Я недобрал баллов. Год пропадал, и родители пристроили меня помогать библиотекарше в 321-ю школу, где я учился с третьего по восьмой класс.

Работал я бесплатно. Радовало только то, что школа эта была в прошлом первой гимназией Петербурга. Там были чудесные книги – большие, как церкви, тома Ивана Забелина «Домашний быт русских царей», «Домашний быт русских цариц». Там я впервые прочёл Иннокентия Анненского, прижизненные издания его стихов, поразивших меня пронзительной подлинностью переживаний, острой точностью слова, горькой трагической нотой и какой-то непередаваемой пряностью. Я понял, что встретился с настоящей поэзией, что после Золотого века в русской поэзии и вправду был Серебряный. Там же я познакомился с поэзией Бальмонта, который увлёк меня музыкальностью и неумолкающей лиричностью. Я уже был знаком и с Брюсовым и, конечно, с Блоком, но восприятию их, особенно Блока, вредила советская школа, навязывающая свои убогие штампы. Тогда же, в 1956 году (или 57-м?) я прочёл в «Иностранной литературе» баллады Франсуа Вийона в переводе Эренбурга, и они навсегда остались со мной. Вообще я всю жизнь словно бы плачу долги своей юности, по сей день. Тогда же я начал собирать книги и горжусь своей библиотекой – моим прибежищем и другом в трудную минуту.

Между тем время шло. На следующий год я поступил в Библиотечный институт. А что было делать? В технические вузы я не пошёл бы под угрозой чего угодно, я совершенно был не способен к точным наукам, а гуманитарных вузов больше не было для меня. В педагогический институт имени Герцена я идти не хотел, не хотел стать педагогом, школа мне осточертела на всю оставшуюся жизнь. Но в библиотечном институте не было военной кафедры, и это мне через 4 года тяжко аукнулось.

Библиотечный институт был довольно скучным девичьим заведением. Правда, при выходе из гардероба на лестнице вас встречали мраморные юноша и девушка, но они куда-то пропали ещё в советские времена, видно, оскорбили высокий вкус кого-то из партийных начальников. Впрочем, пропавший без вести мраморный юноша ненамного увеличил бы наш куцый мужской контингент.

Но нет худа без добра – в институте было несколько очень хороших преподавателей. Древнерусскую литературу вёл Кононов. Я забыл многие имена и его имя-отчество в том числе. Но как он читал! У него было два образования – филологическое и театральное, и он изображал в лицах то Фролку Скобеева, то Ерша Ершовича. Это было чудно. С тех пор люблю всей душой русскую литературу средневековья, её мощный полнозвучный слог, её гулкий голос, жёсткую хитрецу и гневную настоятельность. Прекрасно читали свои курсы преподаватели зарубежной литературы и русского двадцатого века – Таманцев и Раскин.

В библиотечном институте учиться мне было легко – многое из литературы, из истории я знал не хуже преподавателей, скучны были только типично библиотечные предметы – библиотековедение, библиография.

Но главным была поэзия. Мне, наверное, повезло: я проходил свой поэтический путь в русской поэзии от Кантемира и Тредиаковского к Державину, а дальше к Жуковскому и дальше, дальше, но не отбрасывал бывших кумиров, они все оставались со мной. Лермонтов был не только юношеской любовью, как у многих, он остался со мной на всю жизнь, как и Пушкин, конечно. Тогда же пришёл черёд Боратынского с его гордой суховатостью, с его жёсткой проникновенностью. Помню, как поразил при первом прочтении Тютчев, как приковал к себе навсегда Фет с его дивным воссозданием русской природы. Подходила пора и поэтов двадцатого века, но об этом позже.

Нам, детям сталинского застенка, называемого тогда жизнью, случилось читать мировую литературу в переводах лучших поэтов, которым зажали рот, и они отдавали свой дар великим иноземцам. Данте в переводе М.Лозинского, Шекспир в переводе Б.Пастернака и того же Лозинского, Гёте в переводе Пастернака, Байрон в переводе Т.Гнедич. Да и само искусство перевода необыкновенно выросло в те годы. Воистину оправдались строки А.Майкова – «чем гуще мрак, тем ярче звёзды». Байрон в переводах Вл. Левика, упомянутой уже Т.Гнедич, В. Жуковского, А.К.Толстого стал любимейшим моим поэтом. Конечно, и жизнь его, весь его прекрасный облик поэта-героя, красавца-воина – всё покоряло меня.

Десятилетним мальчиком я прочёл взахлёб «Три мушкетёра» и заболел Францией XVII века, Францией звонкой шпаги и блистательных диалогов. Наверное, сто раз перечитывал я Дюма. Где-то лет 14-ти прочитал я «Преступление и наказание» – самую, быть может, искреннюю книгу Достоевского, где в разных героях двоится-троится его страшноватая, тёмная душа. «Война и мир» меня забрала всего, обволокла с головы до ног правдой каждого слова, жеста, движения. И хотя как-то не верилось в такое быстрое преображение Наташи в примерную родительницу, а Пьера в домовитого хозяина, да и послероманные рассуждения разочаровывали, но всё прощалось великой божественной силе творца. И многих я тогда прочёл – и французов, и англичан, и дальних, и ближних, но уже подходило время не книг, а жизненных перипетий.

За четыре года обучения в библиотечном институте меня посылали, как и прочих студентов, в колхоз, где хозяйничала бедность и голодуха (в первые же дни у меня украли домашние припасы – сливочное масло, колбасу, ещё что-то). Люди там и вправду света божьего не видели – ещё солнце едва всходило, они уже вкалывали в коровниках, свинарниках, на полях. Только в конторе начальство начинало копошиться попозже. Там мы помогали собирать картошку, работали на прополке. Я писал тогда: «Борозде ни конца и ни краю, и зелёной молясь звезде, умираю я, умираю, умираю на борозде». Ощущение, конечно, паническое, но верное. Девчонки справлялись как-то шустрее, бывало, разогнёшься, подымешь голову и видишь, как впереди быстро передвигаются их чёрные фигурки в резиновых сапогах и капюшонистых куртках. А с неба дождь, сырость, хмарь, пасмурь…

После второго курса послали нас на целину, аж на три месяца, было очень тяжело, вставали в 7 утра. Работали до трёх ночи – что делать – уборочная. Я работал на комбайне копнителем, грузчиком на машине, разгружая силос, недолго на току. Это было в Казахстане, село Бахмут. Там впервые встретил я ссыльных немцев. Их в 12 часов выслали с Волги в 1941 году.

Жили мы в саманных домиках, кругом была степь. Я писал: «Как в степи человек одинок – ни людей, ни домов, ни дорог, только дали, и дали, и дали, и горит – огонёк ли? звезда ли? на далёкой последней черте, недоступной подобно мечте». В последний институтский год послали на стройку в самом Ленинграде. Мне пришлось красить крышу на седьмом этаже огромного дома, и я вдоволь нахлебался страха высоты. Красили мы вдвоём с рабочим парнишкой, девчонки же институтские работали в неотделанных комнатах дома, циклевали, штукатурили, красили.

Скоро окончил я институт, получил диплом библиотекаря-библиографа высшей квалификации, хотя таковым себя не чувствовал. Да и вообще верный способ разлюбить книги – работать библиотекарем, отчего я от этой работы бежал, где было возможно, как чёрт от ладана.

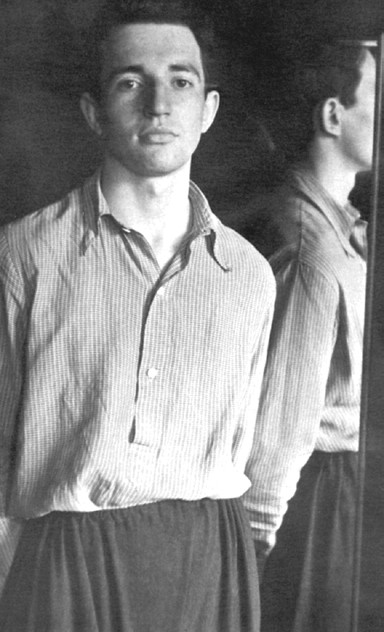

1962 год. Мне здорово писалось в этом году. Я никуда не совался с печатанием, но как-то несколько моих стихов попали в руки А.А.Прокофьеву, сыну известного поэта. Саня Прокофьев, как его называли вокруг, сидел тогда в «Смене» и ведал стихами. Один мой стих особенно ему пришёлся по душе: «Синее небо и бездонней, и дышит свежестью сирень, и ощущаешь всей ладонью пушистый, тёплый майский день». «Вот настоящая поэзия», – говорил он. Но, увы, Саня неожиданно умер, отравился каким-то зельем.

К тому времени у меня появились друзья, которым я читал каждое новое стихотворение, друзья, мнением которых я дорожил. Это были учившийся вместе со мной в библиотечном, но на факультете культпросветработы Коля Браун – сын известных поэтов Николая Брауна и Марии Комиссаровой, и Андрей Бабушкин, яркий, красноречивый, писавший прозу и понимавший в литературе как мало кто. Коля Браун знал русскую поэзию от корней (ещё бы, в такой семье родился). Он обладал прекрасным чувством русского языка и был человеком разнообразных способностей – и литературных, и живописных, и музыкальных, да ещё и спортивных. В таком кругу мне писалось хорошо, и молодое вдохновение бурлило вовсю.

Но, увы, жизнь советская с этим не считалась. Я не поехал по распределению в Псковскую область в детскую библиотеку, пытался устроиться в Ленинграде, работал на заводе «Электросила» браковщиком.

Но, как я уже написал раньше, в библиотечном институте не было военной кафедры, и вот в том же шестьдесят втором году меня забрали в армию.

26 июня надлежало явиться в военкомат, имея при себе ложку и кружку, и ясно было, что этот день последний. Меня провожали отец, мать и друг детства Витя Стукин, и тоска разлуки была общей и безраздельной. Деться от неё было некуда.

Шли утром, город едва проснулся, народ мелькал у магазинов. Свернули с Большой Московской на Разъезжую, потом на Загородный и через проходной двор прямо выходили к военкомату. На пути встретилась похоронная процессия – небольшая и неторжественная, и как потом узналось, – провожали поэта Анатолия Мариенгофа. Это почудилось знаменательным, как и всё почти в эти последние дни.

А когда подошли к военкомату, узнали, что отъезд переносится на завтра, и это было как отсрочка казни. Словно Мариенгоф попросил оставить тот день ему одному. И возвращались домой с тем же сдавленным чувством разлуки, ни есть, ни пить, ни думать ни о чём не хотелось.

Отец ушёл на работу и мать, кажется, тоже. А что делал я – дай Бог памяти – не вспомнить. Вроде звонил кому-то, сообщал о дне задержки. Дедушка и бабушка не удивились, у них была своя жизнь, и часы в их комнате шли тихо и крадучись, как всегда. И ночь прошла, ещё одна ночь, наверняка последняя, а та, предыдущая, оказалась предпоследней, хотя в душе давно была зачёркнута крест-накрест.

27 июня тот же путь. На этот раз ничего не спасло, и пришлось забраться в тесный автобус, наскоро обняв провожающих, и долго потом ловить их лица последним взглядом из автобусного окна, отгородившего меня от моих родителей, от друга, стоявшего вместе с ними, от болезненно любимого в момент последней разлуки города.

Я попал в Заполярье, в войска ПВО (как говорили солдаты – погоди выполнять – отменят или ещё пуще – п-ц вашему отпуску). Армия давалась мне тяжело. Чуть не каждую ночь мне снились крыши домов, что виднелись из нашего окна. Зимой они снились в снегу, летом смотрели светло и железно, осенью смутно и сумрачно. Тысячу раз мне мерещились улицы, фонари, набережные, подъезды, огни машин. Я ловил себя то на Невском, то на Ямской, то на Разъезжей, то на мосту, где медленно темнели старинные цепи.

А наяву – стояли койки в два этажа, мерцала лампочка, маячил телефон у двери и фигура дневального рядом. Толпа солдат в столовой, шум, дребезг и торопливость мисок, ложек. По слову Велемира Хлебникова, мой ритм не совпадал с армейским ритмом. Единственное, что нравилось – бывать в карауле. Я видел ночь глаза в глаза.

Второй год службы я отбывал на острове Витте, между Белым и Баренцевым морем. Оно шумело, набегая на скалы, громоздясь пепельно и огромно. Тундра разбегалась по острову, темнея мхами и валунами. Порою в небе играло северное сияние. Это было дивно. В небе сияли и переливались словно нотные знаки, и музыка взаправду звучала.

Но люди кругом – что ж, другого и быть, наверное, не могло. Было тяжко, тоскливо. Но стихи я писал, и это мне здорово помогало.

И сказать правду – солдатчина излечила меня от упоения собственной тоской и одинокостью. Я почуял, что могу и побороться с жизнью. Я стал приглядываться к окружающему, осознав вдруг его способность существовать и без меня.

В те же годы я внезапно почувствовал что-то ранее незнаемое – однажды ночью на посту, под небом, среди морского гула, – для меня это был знак Божьего присутствия, и с тех пор то мгновение всегда со мной. Спасибо папе – пока я служил, он купил Библию у знакомого священника – старинный том 1886 года. Я и раньше читал Библию, наша квартирная соседка Анна Сергеевна давала мне почитать её, и я упивался этим удивительным, ни с чем не сравнимым чтением. А уж после – и теперь – с этой книгой я неразлучен.

Вот строки:

О, Север, Север звероватый —Топорща редкие леса,Вздымая смутные закаты,Ты глянул мне глаза в глаза.Под завывание метелейИ снега злую крутовертьТеперь познаю в самом делеСудьбу суровую, как смерть.Или:

Преследовал меня Полярный круг,То налетал, то вновь кружил вокруг,Дурманом вьюг, морозом леденящим,Немой и страшной темнотой ночейБрал на испуг, пугая предстоящим,Стучал в висках всё злей и горячей.Или

Были женщины, зрелища, строки,Звёзды, зданья, ночная Нева,Милый город, какой ты далёкий,Как затерянных писем слова.В армии я видел те пороки советского строя, что и дома возмущали меня, но здесь всё выступало острее. Впервые я понял, где живу (до того – скорее, чувствовал) в 1956 году. Знаменитое письмо к съезду, выступление Хрущёва многим раскрыло глаза. Но в отличие от многих, мне сразу стало ясно, что не Сталин породил систему, а система породила Сталина. В те годы появились первые стихи, удостоенные в дальнейшем хищного внимания КГБ.

А ведь в 1953 году, когда умер Сталин, я был свидетелем огромной скорби огромной страны. Помню тёмные толпы на улицах, траурный тяжёлый голос диктора из репродуктора. Помню, в 321 школе нас собрали в актовом зале, вышел директор школы Макарий Георгиевич. Согбенный, худой человек начал говорить скудным голосом о смерти великого, незабвенного, осёкся, заплакал, повернулся, сутулясь. Стал ещё меньше и ушёл прочь, растворился во времени. А мы слушали, понурясь, кто-то всхлипывал, кто-то в голос заплакал в унисон директору.

Но то время было уже позади. В 1962 году удалось прочесть «Один день Ивана Денисовича». Словно набат прозвучал над страной. А какое диво русского языка вдруг ожило перед нами. Я тогда почувствовал, как сродни этот голос древнерусскому звуку, и с тех пор живу с этим ощущением.

Но вернёмся к армейским годам. Служба моя – стартовым номером пусковой установки, набегался я за эти 2 года и 3 месяца на позицию, где стояли ракеты. Всего 200 миль от морской границы с Норвегией, а Норвегия – член НАТО. И вот подымается самолёт с норвежского аэродрома, берёт курс в нашу сторону, а нас будят среди ночи – обувайся, одевайся, беги, до позиции метров 200, а ракета должна быть боеготовна за 5 минут. А зимой снег, лопаты – метр на метр, – бери больше, кидай дальше.

А в сотоварищах ребятки простые. Всё начальство – от ефрейтора до комбата – украинцы, за лычку готовые тебя загонять, и никуда не денешься. А всё жизнеобеспечение – сами, на своём горбу – и уголь, и дрова, и продукты. Островок – что поделаешь. Увольнительных нет, даже на губу не отправить, на месте и отбывали всякие наказания.

Но, как и всё в жизни, прошли мои армейские годы. Взошло солнце ДМБ. 26 августа 1964 года, по ощущению, самый счастливый день моей жизни. В этот день прилетел я из Мурманска в Ленинград, светлым чудесным утром шёл по любимому городу, и казалось мне, что снова снится сон, и не дай Бог пробужденья. Но, к счастью, это была явь.