По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

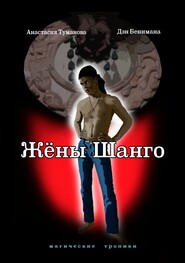

Дама полусвета

Автор

Серия

Год написания книги

2014

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Что ты, Володя… – отмахнулась она, глядя на него лихорадочно блестящими черными глазами. – Это уже не вылечить. Да и ни к чему. Рада я, что встретилась с тобой напоследок… Уходи, ради Христа.

До сих пор он проклинал тебя за то, что послушался. Хотя и понимал в глубине души, что это ничего бы не исправило. По глазам Маши было уже понятно: она разочлась с жизнью. На другой день зареванные проститутки, придя к Черменскому в гостиницу, передали ему последнее письмо Мерцаловой, которое Владимир перечитывал столько раз, что уже знал наизусть.

«Володя, ты только не грусти. Право, для меня это лучше и уж в любом случае быстрее. Так нелепо сложилась жизнь, что в самом бездарном водевиле не увидишь. Если сумеешь, прости меня. Я грешна перед тобой, но, бог свидетель, лишь потому, что любила тебя страшно… хоть это нисколько и не оправдание. Не могу написать подробнее. Пусть уж этот грех на душе останется. Одно лишь скажу: о Соне Грешневой не думай плохо, она с этим толстосумом только из-за нашего бабьего горя поехала… и постарайся с ней встретиться. Она все расскажет. Наверное, Соня тебя любит, хотя я, прости, не верю: молода девочка слишком. Видит бог, по-другому я никак не могла поступить… Прошу тебя лишь об одном: не оставь моего сына. Прощай. Остаюсь твоя Марья Мерцалова. Теперь уж, кажется, навсегда».

– Черменски-и-и-ий!

Женский голос позвал его на весь зал так звонко и неожиданно, что Владимир вздрогнул, обернулся и увидел, что от дверей к нему опрометью мчится кудрявая большеротая брюнетка в сбившейся набок шляпке и мужском макинтоше.

– Ба-а-а, Черменский! Сколько же не виделись?!

– Всего лишь три месяца, Ирэн, зачем ты так кричишь? Ты в Москве? Тебя опять уволили из «Сплетен»? – Владимир едва успел подняться и подхватить кинувшуюся ему на шею стриженую брюнетку. Этот пируэт был проделан девицей весьма непринужденно – впрочем, как и все, что делала Ирэн Кречетовская, петербургская журналистка, печатавшаяся под псевдонимом «поручик Герман».

– Уволил, мер-рзавец! В шестой раз! Да и бог с ним, через два месяца, как всегда, возьмет назад, не Аленский же ему будет писать про «деловых»… Черменский, а что ты здесь делаешь? Ты приезжал в редакцию? К Петухову? Что-то новое, да? Или уж окончательно, зимовать? И даже не написал мне, пф, бессовестный! Как там твои яровые да озимые, заколосились? А я, вообрази, встретила тут у вас, на Сухаревке, старого знакомого, и он мне поведал, что у Осетрова сегодня будет пьяная драка с дебошем… Я – немедля на извозчика, лечу… а тут еще, оказывается, и не начиналось! – Ирэн с возмущением покосилась через плечо на компанию пьяных купцов, вразброд, но довольно благодушно исполняющих вместе с цыганским хором «То не ветер ветку клонит». – Ну и ладно, значит, из всех московских борзописцев буду первой! Кто это с тобой?

– Ирэн, Ирэн, успокойся… Газданов, перестань скалить зубы, это не то, что ты думаешь… Ирэн, позвольте вам… тебе… представить полковника Александра Газданова, моего давнего приятеля. Сандро, это мадемуазель Кречетовская, сотрудник «Петербургских сплетен», знаменитый «поручик Герман».

– Как же, слышал, читал… – немного удивленно отозвался Газданов, вставая и целуя руку смеющейся Ирэн. – Так это вы – та бесстрашная барышня, которая писала о шайке громил Степки Колуна?

– Да, я! – сощуренные глаза Ирэн смеялись. – И, по чести говоря, не такие уж они были кровожадные разбойники, как уверяла полиция. А вы – по военной части? По дипломатической?! Восхитительно!!! Может, расскажете мне о каких-нибудь шпионских тайнах? О нет, не бойтесь, не для печати, просто интересно!

Черменский только вздохнул. Они с Ирэн познакомились три года назад в Петербурге, куда Владимир приехал вместе с Северьяном, чтобы исполнить последнюю просьбу Маши Мерцаловой и решить судьбу ее сына. Выяснилось, что мать актрисы давно умерла, мальчишку взял в учение сосед, хозяин портняжной мастерской, устроивший малолетнему ученику такую жизнь, что тот вскоре сбежал на улицу. Помочь отыскать его вызвалась прислуга из дома портного, рыжая Наташка с пятимесячным животом («Хозяин на первый Спас осчастливили…»), которая, кажется, одна относилась к пареньку по-человечески. После долгих поисков Владимир и Северьян обнаружили Ваньку в трущобах возле Сенной, откуда мальчишка наотрез отказался уходить. Спас положение Северьян, который недолго думая объявил парню, что является его отцом и посему забирает его отсюда по законному праву. Ванька, ни о каком папаше слыхом не слыхивавший за все свои девять лет, не нашелся что возразить, но выдвинул условие: без беременной Натальи он шагу из Питера не сделает. Та немедленно начала рыдать, Северьян – уговаривать, Владимир – прикидывать, что ему теперь делать с двумя сиротами, свалившимися как снег на голову… и в это время в ночлежку ворвалась Ирэн, которую Черменский сначала принял за проститутку или воровку с Сенной. Да и кто бы еще мог завопить на все заведение: «Шухер, урки, легаши!!! Облава!»

Вместе с Ирэн они тогда сбежали через обнаружившийся за буфетной стойкой подземный ход. Так и познакомились. На другой день Кречетовская уехала вместе с ними в Москву, уверив, что там у нее неотложное дело.

Глядя на Ирэн, Владимир не мог не признавать, что таких женщин на его пути еще не встречалось. У мадемуазель Кречетовской, казалось, напрочь отсутствовало чувство страха и самосохранения. В своем мужском макинтоше, кокетливой шляпке на остриженных, вьющихся волосах, с крепкой папиросой «Север» в зубах и с бельгийским «франкоттом», из которого она мастерски стреляла, в кармане Ирэн бесстрашно разгуливала по трущобам и переулкам возле Сенной площади, делая свои знаменитые репортажи о жизни питерского дна. Она лично была знакома с цветом воровского общества в Петербурге, запросто заходила в самые вонючие нищенские ночлежки, знала по именам всех проституток с Лиговки и беспризорников с Сенной. Более того, в этом обществе Ирэн имела репутацию «верной дамочки», которая никогда не сдаст «фартового человека» легавым и в своих статьях не упомянет ничего ненужного. В этой традиции молодая журналистка твердо следовала за своим отцом – знаменитым на весь Питер репортером уголовной хроники Станиславом Кречетовским. Писала она под мужским псевдонимом «поручик Герман».

Северьян уверял, что «барышня» влюбилась в Черменского сразу и наповал. Владимир в это ничуть не поверил, да ему в то время было и не до амуров: прошло всего несколько дней со смерти Маши, Софья, уехавшая с Мартемьяновым за границу, была потеряна для него навсегда, жизнь казалась конченой, и Владимир искренне жалел, что не может плюнуть на все и вместе с верным Северьяном махнуть на зиму в Крым. Теперь, повесив себе на шею Ваньку, а вместе с ним и пузатую Наталью, об этом следовало забыть надолго.

В Москве они с Ирэн расстались: журналистка отправилась прямиком на Хитров рынок отыскивать своих знакомых громил, Владимир, обремененный семейством, уехал в имение. Северьян, видя его растерянность, утешал:

– Да брось журиться, Владимир Дмитрич, разгребемся как-нибудь… Впервой, что ли? Не грудные, чать, младенцы, устроются… Много ли им надо-то? Кусок в зубы, да на конюшню хомуты чистить…

– Не выдумывай, Ваньке учиться надо.

– Еще чего! Я его все равно в Москву не отпущу, что ему книжки-то читать, много вот тебе-то с них радости? А Натахе вовсе рожать скоро…

В конце концов, именно так вышло. Ваньку определили в церковно-приходскую школу, которую он сразу же возненавидел всей душой, Наталья начала крутиться по хозяйству с редкой сноровкой, которой не мешал даже растущий живот, а к зиме в Раздольное неожиданно нагрянула Ирэн.

Когда она на крестьянской телеге подкатила к воротам, Владимир и Северьян с увлечением предавались джиу-джитсу, скача по двору без рубах, в одних штанах и босиком. Десять лет назад с этой борьбы началась их дружба. Владимир до сих пор был уверен, что до Северьяна ему далеко; тот же, в свою очередь, уверял, что по части «шанхайского мордобоя» Черменский давно его превзошел. Дворовые уже привыкли к «художествам» барина и не обращали на происходящее никакого внимания. Северьян первым увидел Ирэн, пропустил удар пяткой в грудь от Владимира, грохнулся на подмерзшую землю, вскочил – и снова свалился, на этот раз в приступе хохота: «Говорил я тебе, Владимир Дмитрич, что она сама прибежит?! Вот и года не прошло, получай!»

Владимир, недоумевая, обернулся – и увидел стремительно входящую на двор Ирэн с папиросой в зубах, в неизменном макинтоше, раздувавшемся, как крылья. Увидев стоящих посреди двора полуголых Владимира и Северьяна, она даже бровью не повела.

– Вот вы, Владимир Дмитрич, совесть потеряли и носа в Москву не кажете, – решительно, не поздоровавшись, заговорила она. – А меня, между прочим, совсем съели из-за вас в издательстве! Ваши очерки вышли еще в октябре, редактор рвет меня на части каждый раз, когда я появляюсь в Москве, требует личного знакомства с вами, ему нужно еще что-нибудь подобное, у вас гонорар лежит в кассе неполученный, и… Вы намерены сами заниматься своими делами или я должна хлопотать еще и об этом?! Здравствуй, Северьян, тебе не холодно?

– Шутите, Ирина Станиславна! – захохотал Северьян, передергивая могучими плечами и ничуть не смущаясь наготы своего торса. – «Франкотт» ваш при вас ноне?

– Оставила в гостинице…

– Тогда дозвольте ручку поцеловать, а то покуда Владимир Дмитрич отмерзнет…

Ирэн тоже залилась хохотом и протянула Северьяну руку. Когда же тот с невиннейшим видом обнял мадемуазель Кречетовскую за талию, она отвесила ему подзатыльник – впрочем, довольно ласковый, – отстранилась и обернулась к Черменскому:

– Владимир Дмитрич, право, ваш слуга ведет себя галантнее! Неужели я настолько некстати прибыла?!

– Боже мой, Ирэн, простите… – опомнился Владимир. – Северьян, что ты регочешь, подай рубаху… И сам оденься, кобель! Прошу в дом, Ирэн, я очень рад…

В доме им сразу поговорить не дали: примчалась с кухни вымазанная мукой и сметаной Наташка, они с Ирэн тут же начали обниматься, целоваться и, не стесняясь мужчин, обсуждать трудности Наташкиного положения (девчонка уже была на восьмом месяце). Потом с конюшни прилетел пропахший конским потом и колесной мазью Ванька, на которого Северьян и Черменский воззрились с огромным удивлением: предполагалось, что мальчишка с утра преет в школе. Он, старательно избегая этих взглядов, основательно уселся на табуретку и принялся расспрашивать Ирэн о своих питерских знакомых среди бродяг и воров.

– Поверьте, Владимир Дмитрич, я бы вас не обеспокоила своим визитом, если б не Петухов! – говорила Ирэн, прихлебывая из чашки обжигающий чай. – Это редактор «Московского листка», он пришел в восторг от ваших очерков о волжских матросах, помните, вы же сами мне давали свои путевые заметки осенью, когда мы прощались… Ну так вот, они напечатаны, я привезла вам экземпляры, и Петухов просто стонет-умоляет, чтобы ему написали еще! Вы не поверите, какой в столице поднялся резонанс после выхода ваших опусов!

Владимир не знал, верить или нет. Да, у него была привычка вести своего рода путевой дневник в старой, потрепанной записной книжке, сопровождающей его во всех путешествиях. Да, Черменскому приходилось печатать некоторые «очерки» в провинциальных городах и даже получать за это, к своему удивлению, деньги, но что его записи будут иметь успех в Москве, в столице… Да Владимиру бы и в голову не пришло бегать со своими писульками по московским редакциям, но этим, как оказалось, весьма решительно занялась Ирэн. Его записную книжку она прочла от корки до корки во время их совместного путешествия из Петербурга в Москву. Прочла, разумеется, тайком, но сердиться на нее Владимир не смог: Ирэн горячо извинялась, клялась, что в жизни не читала ничего более увлекательного, и умоляла дать ей эти записи для представления в редакцию. Черменский отдал Кречетовской всю записную книжку целиком: и потому, что не любил спорить с женщинами, и потому, что для него собственные путевые заметки никакой ценности не имели. На другой же день, уехав в Раздольное, он напрочь забыл об этом. И вот…

– Так мы едем в Москву? – настаивала Ирэн. – Вы избавите меня наконец от наседаний Петухова и договоритесь с ним сами! Только запрашивайте с него побольше! Я его, бандита, знаю как облупленного, всегда на грош пятаков ждет, просите в три раза больше, чем хочется, – и как раз получите вашу цену! У вас, конечно, есть что-то новое?..

– Ирэн, я… У нас тут, видите ли, шла вспашка под озимые, и…

– Понятно, ничего не написали, – наморщила нос Ирэн. – Фу, как не стыдно так лениться, Черменский, вы просто зарываете в землю свой талант… Что ж, у вас целая ночь впереди, пишите! Завтра уезжаем!

Владимир, совершенно сбитый с толку этим яростным напором, осторожно посмотрел через плечо Ирэн на Северьяна. Но тот сидел на пороге, уронив голову на колени и беззвучно смеясь, и Черменский понял, что ни помощи, ни поддержки от паршивца ему не дождаться.

– Ну, и каких-таких рывирансов тебе еще надобно, Владимир Дмитрич? – спросил его Северьян часом позже, когда уже стемнело и Ирэн в сопровождении весело стрекочущей Натальи отбыла в отведенную ей комнату. – Вот право слово, просто по-свинячьи себя с бабой ведешь! Ей осталось разве что прямо в постелю к тебе рыбкой кинуться. И то, поди, еще кочевряжиться будешь!

– Слушай, я сейчас тебе в морду дам! – вскипел Владимир. – Ты разве не видишь, сукин сын, что она по делу приехала? И не гогочи на весь дом!

– Да что же еще делать прикажешь?! – откровенно забавлялся Северьян. – По делу, видали вы… По делу грамотные люди письма пишут да телеграммы шлют, а не едут за тыщу верст черт-те куда из столиц по грязи! Послушай, ну, коли сам не хочешь, так хоть меня пусти, грех ведь этакому товару пропадать…

– Не боишься? – поддел его Владимир. – Ведь она тебя тогда на Сенной чуть не застрелила, так сейчас – самое время!

– Береженого бог бережет. Ну, так я попробую, Владимир Дмитрич?

– Не смей, – коротко сказал Владимир. Голоса он не повысил, но Северьян сразу перестал скалиться. Пожал плечами, потянулся, засвистел сквозь зубы, скрывая смущение. Чуть погодя усмехнулся:

– Ну… так ты бы написал ей, чего она просит. С паршивой овцы хоть шерсти клок, надо ж барышне хоть что-то с тебя поиметь…

– Это не так просто, как тебе кажется.

– Да-а?! – искренне удивился Северьян. – А чего ж тут мудреного-то, коли грамотный? Бумага, кажись, есть, а нет, так я у Фролыча возьму. Пиши, ночь длинная.

– О чем?..

– Да мало ль мы с тобой видали-то? Про Ганьку из Тамани пропиши… Про Фроську одесскую, вот жаркая баба была, до сих пор во снах гляжу… Про Любку кронштадтскую, кою ты у матросов отбил… Про Степаниду… Про солдатку ту с Вешенской…

– У тебя одно только на уме, – отмахнулся Владимир. – Отвяжись, не то, ей-богу, про тебя напишу. И печатать отдам, узнаешь тогда!

– Ха! Стращали ежа-то голым задом! – уже уходя, бросил Северьян. И, прежде чем Черменский успел достойно ответить, хлопнул дверью в сенях.

Ругались они с Северьяном часто, но на сей раз Владимир разозлился всерьез и, засев в своей комнате, за каких-то полтора часа написал на плохой бумаге еще более плохим пером очерк под названием «Шанхайский Ринальдини», в котором рассказывалось о жизни и похождениях этого парня – выходца из Шанхая, сына русской проститутки и китайского кирпичного мастера, в десять лет сбежавшего из приюта на улицу и отправившегося бродяжить. Северьян мотался по России вдоль и поперек, всюду воровал, сидел понемногу почти во всех губернских тюрьмах, пользовался благосклонностью проституток, купчих и аристократок, воровал в тяжелые минуты и у них, неоднократно, несмотря на владение приемами «шанхайского мордобоя», бывал бит, но что-то изменить в своей жизни ему и в голову не приходило. С Владимиром они встретились душной июльской ночью, в Раздольном, когда обоим сравнялось по двадцать лет. Северьян попытался угнать лошадей, поймавшие его мужики уже всерьез вознамерились «порешить» конокрада, которого спас вовремя вмешавшийся Владимир. И с того дня они были неразлучны. Вместе служили в Никопольском пехотном полку, Владимир – ротным капитаном, Северьян – его денщиком, вместе вышли в отставку, вместе делили постель с мачехой Владимира, страстной полькой Яниной, вместе сбежали из имения, когда это обнаружилось, вместе несколько лет бродили по России, играли в театре, служили матросами, грузили арбузы на пристанях, работали вышибалами в публичных домах, нанимались на заводы и воевали в последнюю турецкую кампанию. И даже женщины им всегда нравились одни и те же. Хотя о том, что Северьян был всерьез влюблен в актрису Марью Мерцалову, Владимир узнал лишь за день до ее смерти. Он догадывался, что именно чувства к Маше побудили Северьяна выдать себя за Ванькиного папашу, но с другом об этом никогда не говорил.

До сих пор он проклинал тебя за то, что послушался. Хотя и понимал в глубине души, что это ничего бы не исправило. По глазам Маши было уже понятно: она разочлась с жизнью. На другой день зареванные проститутки, придя к Черменскому в гостиницу, передали ему последнее письмо Мерцаловой, которое Владимир перечитывал столько раз, что уже знал наизусть.

«Володя, ты только не грусти. Право, для меня это лучше и уж в любом случае быстрее. Так нелепо сложилась жизнь, что в самом бездарном водевиле не увидишь. Если сумеешь, прости меня. Я грешна перед тобой, но, бог свидетель, лишь потому, что любила тебя страшно… хоть это нисколько и не оправдание. Не могу написать подробнее. Пусть уж этот грех на душе останется. Одно лишь скажу: о Соне Грешневой не думай плохо, она с этим толстосумом только из-за нашего бабьего горя поехала… и постарайся с ней встретиться. Она все расскажет. Наверное, Соня тебя любит, хотя я, прости, не верю: молода девочка слишком. Видит бог, по-другому я никак не могла поступить… Прошу тебя лишь об одном: не оставь моего сына. Прощай. Остаюсь твоя Марья Мерцалова. Теперь уж, кажется, навсегда».

– Черменски-и-и-ий!

Женский голос позвал его на весь зал так звонко и неожиданно, что Владимир вздрогнул, обернулся и увидел, что от дверей к нему опрометью мчится кудрявая большеротая брюнетка в сбившейся набок шляпке и мужском макинтоше.

– Ба-а-а, Черменский! Сколько же не виделись?!

– Всего лишь три месяца, Ирэн, зачем ты так кричишь? Ты в Москве? Тебя опять уволили из «Сплетен»? – Владимир едва успел подняться и подхватить кинувшуюся ему на шею стриженую брюнетку. Этот пируэт был проделан девицей весьма непринужденно – впрочем, как и все, что делала Ирэн Кречетовская, петербургская журналистка, печатавшаяся под псевдонимом «поручик Герман».

– Уволил, мер-рзавец! В шестой раз! Да и бог с ним, через два месяца, как всегда, возьмет назад, не Аленский же ему будет писать про «деловых»… Черменский, а что ты здесь делаешь? Ты приезжал в редакцию? К Петухову? Что-то новое, да? Или уж окончательно, зимовать? И даже не написал мне, пф, бессовестный! Как там твои яровые да озимые, заколосились? А я, вообрази, встретила тут у вас, на Сухаревке, старого знакомого, и он мне поведал, что у Осетрова сегодня будет пьяная драка с дебошем… Я – немедля на извозчика, лечу… а тут еще, оказывается, и не начиналось! – Ирэн с возмущением покосилась через плечо на компанию пьяных купцов, вразброд, но довольно благодушно исполняющих вместе с цыганским хором «То не ветер ветку клонит». – Ну и ладно, значит, из всех московских борзописцев буду первой! Кто это с тобой?

– Ирэн, Ирэн, успокойся… Газданов, перестань скалить зубы, это не то, что ты думаешь… Ирэн, позвольте вам… тебе… представить полковника Александра Газданова, моего давнего приятеля. Сандро, это мадемуазель Кречетовская, сотрудник «Петербургских сплетен», знаменитый «поручик Герман».

– Как же, слышал, читал… – немного удивленно отозвался Газданов, вставая и целуя руку смеющейся Ирэн. – Так это вы – та бесстрашная барышня, которая писала о шайке громил Степки Колуна?

– Да, я! – сощуренные глаза Ирэн смеялись. – И, по чести говоря, не такие уж они были кровожадные разбойники, как уверяла полиция. А вы – по военной части? По дипломатической?! Восхитительно!!! Может, расскажете мне о каких-нибудь шпионских тайнах? О нет, не бойтесь, не для печати, просто интересно!

Черменский только вздохнул. Они с Ирэн познакомились три года назад в Петербурге, куда Владимир приехал вместе с Северьяном, чтобы исполнить последнюю просьбу Маши Мерцаловой и решить судьбу ее сына. Выяснилось, что мать актрисы давно умерла, мальчишку взял в учение сосед, хозяин портняжной мастерской, устроивший малолетнему ученику такую жизнь, что тот вскоре сбежал на улицу. Помочь отыскать его вызвалась прислуга из дома портного, рыжая Наташка с пятимесячным животом («Хозяин на первый Спас осчастливили…»), которая, кажется, одна относилась к пареньку по-человечески. После долгих поисков Владимир и Северьян обнаружили Ваньку в трущобах возле Сенной, откуда мальчишка наотрез отказался уходить. Спас положение Северьян, который недолго думая объявил парню, что является его отцом и посему забирает его отсюда по законному праву. Ванька, ни о каком папаше слыхом не слыхивавший за все свои девять лет, не нашелся что возразить, но выдвинул условие: без беременной Натальи он шагу из Питера не сделает. Та немедленно начала рыдать, Северьян – уговаривать, Владимир – прикидывать, что ему теперь делать с двумя сиротами, свалившимися как снег на голову… и в это время в ночлежку ворвалась Ирэн, которую Черменский сначала принял за проститутку или воровку с Сенной. Да и кто бы еще мог завопить на все заведение: «Шухер, урки, легаши!!! Облава!»

Вместе с Ирэн они тогда сбежали через обнаружившийся за буфетной стойкой подземный ход. Так и познакомились. На другой день Кречетовская уехала вместе с ними в Москву, уверив, что там у нее неотложное дело.

Глядя на Ирэн, Владимир не мог не признавать, что таких женщин на его пути еще не встречалось. У мадемуазель Кречетовской, казалось, напрочь отсутствовало чувство страха и самосохранения. В своем мужском макинтоше, кокетливой шляпке на остриженных, вьющихся волосах, с крепкой папиросой «Север» в зубах и с бельгийским «франкоттом», из которого она мастерски стреляла, в кармане Ирэн бесстрашно разгуливала по трущобам и переулкам возле Сенной площади, делая свои знаменитые репортажи о жизни питерского дна. Она лично была знакома с цветом воровского общества в Петербурге, запросто заходила в самые вонючие нищенские ночлежки, знала по именам всех проституток с Лиговки и беспризорников с Сенной. Более того, в этом обществе Ирэн имела репутацию «верной дамочки», которая никогда не сдаст «фартового человека» легавым и в своих статьях не упомянет ничего ненужного. В этой традиции молодая журналистка твердо следовала за своим отцом – знаменитым на весь Питер репортером уголовной хроники Станиславом Кречетовским. Писала она под мужским псевдонимом «поручик Герман».

Северьян уверял, что «барышня» влюбилась в Черменского сразу и наповал. Владимир в это ничуть не поверил, да ему в то время было и не до амуров: прошло всего несколько дней со смерти Маши, Софья, уехавшая с Мартемьяновым за границу, была потеряна для него навсегда, жизнь казалась конченой, и Владимир искренне жалел, что не может плюнуть на все и вместе с верным Северьяном махнуть на зиму в Крым. Теперь, повесив себе на шею Ваньку, а вместе с ним и пузатую Наталью, об этом следовало забыть надолго.

В Москве они с Ирэн расстались: журналистка отправилась прямиком на Хитров рынок отыскивать своих знакомых громил, Владимир, обремененный семейством, уехал в имение. Северьян, видя его растерянность, утешал:

– Да брось журиться, Владимир Дмитрич, разгребемся как-нибудь… Впервой, что ли? Не грудные, чать, младенцы, устроются… Много ли им надо-то? Кусок в зубы, да на конюшню хомуты чистить…

– Не выдумывай, Ваньке учиться надо.

– Еще чего! Я его все равно в Москву не отпущу, что ему книжки-то читать, много вот тебе-то с них радости? А Натахе вовсе рожать скоро…

В конце концов, именно так вышло. Ваньку определили в церковно-приходскую школу, которую он сразу же возненавидел всей душой, Наталья начала крутиться по хозяйству с редкой сноровкой, которой не мешал даже растущий живот, а к зиме в Раздольное неожиданно нагрянула Ирэн.

Когда она на крестьянской телеге подкатила к воротам, Владимир и Северьян с увлечением предавались джиу-джитсу, скача по двору без рубах, в одних штанах и босиком. Десять лет назад с этой борьбы началась их дружба. Владимир до сих пор был уверен, что до Северьяна ему далеко; тот же, в свою очередь, уверял, что по части «шанхайского мордобоя» Черменский давно его превзошел. Дворовые уже привыкли к «художествам» барина и не обращали на происходящее никакого внимания. Северьян первым увидел Ирэн, пропустил удар пяткой в грудь от Владимира, грохнулся на подмерзшую землю, вскочил – и снова свалился, на этот раз в приступе хохота: «Говорил я тебе, Владимир Дмитрич, что она сама прибежит?! Вот и года не прошло, получай!»

Владимир, недоумевая, обернулся – и увидел стремительно входящую на двор Ирэн с папиросой в зубах, в неизменном макинтоше, раздувавшемся, как крылья. Увидев стоящих посреди двора полуголых Владимира и Северьяна, она даже бровью не повела.

– Вот вы, Владимир Дмитрич, совесть потеряли и носа в Москву не кажете, – решительно, не поздоровавшись, заговорила она. – А меня, между прочим, совсем съели из-за вас в издательстве! Ваши очерки вышли еще в октябре, редактор рвет меня на части каждый раз, когда я появляюсь в Москве, требует личного знакомства с вами, ему нужно еще что-нибудь подобное, у вас гонорар лежит в кассе неполученный, и… Вы намерены сами заниматься своими делами или я должна хлопотать еще и об этом?! Здравствуй, Северьян, тебе не холодно?

– Шутите, Ирина Станиславна! – захохотал Северьян, передергивая могучими плечами и ничуть не смущаясь наготы своего торса. – «Франкотт» ваш при вас ноне?

– Оставила в гостинице…

– Тогда дозвольте ручку поцеловать, а то покуда Владимир Дмитрич отмерзнет…

Ирэн тоже залилась хохотом и протянула Северьяну руку. Когда же тот с невиннейшим видом обнял мадемуазель Кречетовскую за талию, она отвесила ему подзатыльник – впрочем, довольно ласковый, – отстранилась и обернулась к Черменскому:

– Владимир Дмитрич, право, ваш слуга ведет себя галантнее! Неужели я настолько некстати прибыла?!

– Боже мой, Ирэн, простите… – опомнился Владимир. – Северьян, что ты регочешь, подай рубаху… И сам оденься, кобель! Прошу в дом, Ирэн, я очень рад…

В доме им сразу поговорить не дали: примчалась с кухни вымазанная мукой и сметаной Наташка, они с Ирэн тут же начали обниматься, целоваться и, не стесняясь мужчин, обсуждать трудности Наташкиного положения (девчонка уже была на восьмом месяце). Потом с конюшни прилетел пропахший конским потом и колесной мазью Ванька, на которого Северьян и Черменский воззрились с огромным удивлением: предполагалось, что мальчишка с утра преет в школе. Он, старательно избегая этих взглядов, основательно уселся на табуретку и принялся расспрашивать Ирэн о своих питерских знакомых среди бродяг и воров.

– Поверьте, Владимир Дмитрич, я бы вас не обеспокоила своим визитом, если б не Петухов! – говорила Ирэн, прихлебывая из чашки обжигающий чай. – Это редактор «Московского листка», он пришел в восторг от ваших очерков о волжских матросах, помните, вы же сами мне давали свои путевые заметки осенью, когда мы прощались… Ну так вот, они напечатаны, я привезла вам экземпляры, и Петухов просто стонет-умоляет, чтобы ему написали еще! Вы не поверите, какой в столице поднялся резонанс после выхода ваших опусов!

Владимир не знал, верить или нет. Да, у него была привычка вести своего рода путевой дневник в старой, потрепанной записной книжке, сопровождающей его во всех путешествиях. Да, Черменскому приходилось печатать некоторые «очерки» в провинциальных городах и даже получать за это, к своему удивлению, деньги, но что его записи будут иметь успех в Москве, в столице… Да Владимиру бы и в голову не пришло бегать со своими писульками по московским редакциям, но этим, как оказалось, весьма решительно занялась Ирэн. Его записную книжку она прочла от корки до корки во время их совместного путешествия из Петербурга в Москву. Прочла, разумеется, тайком, но сердиться на нее Владимир не смог: Ирэн горячо извинялась, клялась, что в жизни не читала ничего более увлекательного, и умоляла дать ей эти записи для представления в редакцию. Черменский отдал Кречетовской всю записную книжку целиком: и потому, что не любил спорить с женщинами, и потому, что для него собственные путевые заметки никакой ценности не имели. На другой же день, уехав в Раздольное, он напрочь забыл об этом. И вот…

– Так мы едем в Москву? – настаивала Ирэн. – Вы избавите меня наконец от наседаний Петухова и договоритесь с ним сами! Только запрашивайте с него побольше! Я его, бандита, знаю как облупленного, всегда на грош пятаков ждет, просите в три раза больше, чем хочется, – и как раз получите вашу цену! У вас, конечно, есть что-то новое?..

– Ирэн, я… У нас тут, видите ли, шла вспашка под озимые, и…

– Понятно, ничего не написали, – наморщила нос Ирэн. – Фу, как не стыдно так лениться, Черменский, вы просто зарываете в землю свой талант… Что ж, у вас целая ночь впереди, пишите! Завтра уезжаем!

Владимир, совершенно сбитый с толку этим яростным напором, осторожно посмотрел через плечо Ирэн на Северьяна. Но тот сидел на пороге, уронив голову на колени и беззвучно смеясь, и Черменский понял, что ни помощи, ни поддержки от паршивца ему не дождаться.

– Ну, и каких-таких рывирансов тебе еще надобно, Владимир Дмитрич? – спросил его Северьян часом позже, когда уже стемнело и Ирэн в сопровождении весело стрекочущей Натальи отбыла в отведенную ей комнату. – Вот право слово, просто по-свинячьи себя с бабой ведешь! Ей осталось разве что прямо в постелю к тебе рыбкой кинуться. И то, поди, еще кочевряжиться будешь!

– Слушай, я сейчас тебе в морду дам! – вскипел Владимир. – Ты разве не видишь, сукин сын, что она по делу приехала? И не гогочи на весь дом!

– Да что же еще делать прикажешь?! – откровенно забавлялся Северьян. – По делу, видали вы… По делу грамотные люди письма пишут да телеграммы шлют, а не едут за тыщу верст черт-те куда из столиц по грязи! Послушай, ну, коли сам не хочешь, так хоть меня пусти, грех ведь этакому товару пропадать…

– Не боишься? – поддел его Владимир. – Ведь она тебя тогда на Сенной чуть не застрелила, так сейчас – самое время!

– Береженого бог бережет. Ну, так я попробую, Владимир Дмитрич?

– Не смей, – коротко сказал Владимир. Голоса он не повысил, но Северьян сразу перестал скалиться. Пожал плечами, потянулся, засвистел сквозь зубы, скрывая смущение. Чуть погодя усмехнулся:

– Ну… так ты бы написал ей, чего она просит. С паршивой овцы хоть шерсти клок, надо ж барышне хоть что-то с тебя поиметь…

– Это не так просто, как тебе кажется.

– Да-а?! – искренне удивился Северьян. – А чего ж тут мудреного-то, коли грамотный? Бумага, кажись, есть, а нет, так я у Фролыча возьму. Пиши, ночь длинная.

– О чем?..

– Да мало ль мы с тобой видали-то? Про Ганьку из Тамани пропиши… Про Фроську одесскую, вот жаркая баба была, до сих пор во снах гляжу… Про Любку кронштадтскую, кою ты у матросов отбил… Про Степаниду… Про солдатку ту с Вешенской…

– У тебя одно только на уме, – отмахнулся Владимир. – Отвяжись, не то, ей-богу, про тебя напишу. И печатать отдам, узнаешь тогда!

– Ха! Стращали ежа-то голым задом! – уже уходя, бросил Северьян. И, прежде чем Черменский успел достойно ответить, хлопнул дверью в сенях.

Ругались они с Северьяном часто, но на сей раз Владимир разозлился всерьез и, засев в своей комнате, за каких-то полтора часа написал на плохой бумаге еще более плохим пером очерк под названием «Шанхайский Ринальдини», в котором рассказывалось о жизни и похождениях этого парня – выходца из Шанхая, сына русской проститутки и китайского кирпичного мастера, в десять лет сбежавшего из приюта на улицу и отправившегося бродяжить. Северьян мотался по России вдоль и поперек, всюду воровал, сидел понемногу почти во всех губернских тюрьмах, пользовался благосклонностью проституток, купчих и аристократок, воровал в тяжелые минуты и у них, неоднократно, несмотря на владение приемами «шанхайского мордобоя», бывал бит, но что-то изменить в своей жизни ему и в голову не приходило. С Владимиром они встретились душной июльской ночью, в Раздольном, когда обоим сравнялось по двадцать лет. Северьян попытался угнать лошадей, поймавшие его мужики уже всерьез вознамерились «порешить» конокрада, которого спас вовремя вмешавшийся Владимир. И с того дня они были неразлучны. Вместе служили в Никопольском пехотном полку, Владимир – ротным капитаном, Северьян – его денщиком, вместе вышли в отставку, вместе делили постель с мачехой Владимира, страстной полькой Яниной, вместе сбежали из имения, когда это обнаружилось, вместе несколько лет бродили по России, играли в театре, служили матросами, грузили арбузы на пристанях, работали вышибалами в публичных домах, нанимались на заводы и воевали в последнюю турецкую кампанию. И даже женщины им всегда нравились одни и те же. Хотя о том, что Северьян был всерьез влюблен в актрису Марью Мерцалову, Владимир узнал лишь за день до ее смерти. Он догадывался, что именно чувства к Маше побудили Северьяна выдать себя за Ванькиного папашу, но с другом об этом никогда не говорил.