Алтарь Отечества. Альманах. Том 4

После артподготовки перешли в наступление ударные группировки Волховского и Ленинградского фронтов. Наши истребители, как стражи неба, не допускали фашистские самолёты к месту сражения. Так начались бои по прорыву блокады Ленинграда.

«Как помогали нам истребители, приведу один пример», – писал лётчик 12-го гвардейского пикирующего бомбардировочного авиаполка Герой Советского Союза Нельсон Григорьевич Степанян, – «это было в те дни, когда под Ленинградом совершалась операция по прорыву блокады. Нашим войскам нужно было форсировать Неву, а мы должны были не давать противнику вести огонь по ним. Для этого штурмовикам нужно было двадцать пять минут находиться над линией фронта, ведя беспрерывный обстрел немецких войск. На это время каждому планировалось по четыре захода на цель. «Илов» прикрывали двенадцать истребителей, «мессершмиттов» же пришло восемнадцать. Несмотря на такое превосходство в силах, немцы «илам» ничего сделать не могли. Мы сделали не по четыре, а по семь заходов, продержались в воздухе тридцать пять минут, на десять минут больше запланированного времени, полностью выполнив боевую задачу».

Операцию «Искра» прорыва блокады Ленинграда осуществляли войска Ленинградского фронта под командованием генерал-полковника Л.А.Говорова и войска Волховского фронта под командованием генерала армии К.А.Мерецкова. Координацию действий обеих сторон осуществляли представители Ставки Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Г.К.Жуков и К.Е.Ворошилов.

Местом прорыва блокады выбран Шлиссельбургско-Синявинский выступ, включая южный берег Ладожского озера. Этот плацдарм прорыва блокады предложил Л.А.Говоров, зная, что здесь доблестно сражались герои «Невского пятачка». В этом пятнадцатикилометровом коридоре находились пять дивизий 18-й немецко-фашистской армии, и четыре дивизии было в оперативном резерве. А всего 18-я армия под командованием генерал-полковника Г.Линдемана насчитывала около двадцати шести дивизий.

Здесь фашисты находились четырнадцать месяцев, успели превратить этот плацдарм в мощный укреплённый район с разветвлённой системой бетонированных укреплений и сооружений, большим количеством противотанковых и противопехотных препятствий. Основной удар намечался севернее посёлка Синявино, это почти по самому берегу Ладожского озера с последующей ликвидацией фашистов на всём выступе восточнее Невы.

Ленинградскому фронту предстояло форсирование реки Невы и прорыв обороны немцев на левом берегу. Это возлагалось на 136-ю стрелковую дивизию генерала Н.П.Симоняки и части 67-й армии Ленфронта генерала Духанова.

К югу от Шлиссельбурга находилась 170-я фашистская гренадёрская дивизия. Она прошагала через всю Европу, штурмовала Севастополь. Позиции она занимала выгодные, крутой обрывистый берег высотой десять-двенадцать метров. Чтобы их штурмовать, надо было форсировать широкую Неву, вскарабкаться на крутой берег под шквальным огнём. Этот Синявинский выступ немцы называли «фляшенхальс» (бутылочное горло).

К наступлению готовились все, от солдата до генерала. Сам генерал Симоняк переходил Неву, взбирался на берегу села Рыбацкого и давал сигнал: «В атаку!». Мгновенно стрелки прыгали на лёд, через ледовые торосы и полыньи карабкались на крутой берег, где стоял комдив. Он смотрел на часы.

– Десять минут, – отмечал он, – многовато. Надо за пять-шесть минут преодолеть!

Тренировка продолжалась. Командующий фронтом генерал Л.А.Говоров предложил уничтожить укрепления на левом берегу орудиями прямой наводкой.

Разведку огневых вражеских точек поручили художнику Никифорову. Он лично сам обследовал левый берег, потом зарисовал все проволочные заграждения, артиллерийские точки, и преподнёс четырёхметровое полотно генералу Симоняке. Это полотно передали артиллерийским командирам. Там было нарисовано шестьдесят вражеских огневых точек. На эти цели было наведено более девяноста орудий прямой наводкой.

Много укреплений построили немцы за четырнадцать месяцев, надо было все преодолеть, разрушить, уничтожить.

12-го января 1943 года в 9 часов 30 минут десятки орудий обрушили разом тонны смертоносного металла на немецкие укрепления вдоль левого берега Невы. Могучий гул разносился на несколько километров, будто земля раскалывалась под ногами. Этот стон не прекращался в течение двух часов, затем артиллерия стала крушить более глубокие укрепления.

После артподготовки спустились на лёд штурмовые группы 136-й дивизии. Перескакивая через торосы тонкого льда, бойцы в считанные минуты преодолели Неву и с помощью багров, штурмовых лестниц и кошек стали карабкаться по отвесному берегу реки. Двенадцатиметровая крутизна была преодолена за семь-десять минут. Советские бойцы ворвались во вражеские укрепления, уничтожали проволочные заграждения, забрасывали гранатами укрепления и переходы, убивали уцелевших гитлеровцев. А в это время с правого берега реки доносились могучие звуки «Интернационала» с помощью мощных звуковых усилителей. Воодушевлённые бойцы неслись стремительно, не оглядываясь назад. Некоторые падали, окрашивая кровью серебристый снег. Немцы сопротивлялись ожесточённо, упорно цепляясь за все укрепления, траншеи, овраги, здания, переходили в контратаки.

Одновременно перешёл в наступление Волховский фронт у Синявина, здесь тоже шли ожесточённые бои. Наша штурмовая авиация уничтожила восемь железнодорожных составов с боеприпасами, прибывших на подкрепление. Вагоны рвались с огромной силой. Немцы стягивали сюда все свои резервы. Перебросить с других фронтов не могли, шли ожесточённые бои под Сталинградом, на Дону, Северном Кавказе, в Восточной Украине.

В первый день боёв 136-я дивизия Симоняки продвинулась на три километра и закрепилась. В последующие дни бои не утихали.

17-го января был шестым днём боёв прорыва блокады Ленинграда. Продолжали пробивать брешь в укреплениях фашистов. Сильные бои шли у рабочего посёлка № 1. Здесь фашисты упорно сопротивлялись, сосредоточив крупные резервы.

18-го января в полдень взвод разведчиков из 136-й дивизии встретился в посёлке № 5 с бойцами батальона 18-й дивизии Волховского фронта. Встреча была радостной, бойцы и командиры обнимались, бросали шапки вверх.

В это время в воздухе находились лётчики 12-й КОИАЭ. Они так же радовались победе над врагом, мужеству и стойкости фронта и тыла Ленинграда, который выстоял и победил.

В прорыве блокады участвовали все лётчики 12-й КОИАЭ: Г.Г. Бегун, А.А. Трошин, Н.П. Хромов, И.Ф. Гореликов, Н.Г. Медведев, Б.С. Копьёв, В.И. Корнилов, А.А. Бреславский, Г.А. Уваров, В.Г. Рябошапка, И.И. Королёв.

Лётчики Гореликов и Копьёв сбили по одному вражескому самолёту Ме-109.

В ходе наступления наших войск были разгромлены четыре немецкие дивизии, два пехотных полка, один мотоотряд и частично одна пехотная дивизия. Взяты в плен 1261 солдат и офицеров. Уничтожено 470 блиндажей, 25 опорных пунктов.

Уничтожено и подавлено 172 артиллерийских и миномётных батарей противника. Взяты трофеи: 222 орудия, 178 миномётов, 512 пулемётовщшл, 5020 винтовок, 4 шестиствольных миномёта, 26 танков, 9 бронемашин, 40 различных складов с боеприпасами и продовольствием. На поле боя враг оставил более 13 000 солдат и офицеров.

В этот день был освобождён Шлиссельбург, очищено от фашистов всё южное побережье Ладожского озера. Пробит вдоль берега коридор шириной 8-11 километров, по которому была восстановлена сухопутная связь Ленинграда со страной. Железная и автомобильные дороги были восстановлены после прорыва блокады за семнадцать суток. Мост через Неву длиной 1300 метров был построен за одиннадцать дней. Несмотря на то, что фашисты нарушали трассу более 1200 раз, было сброшено ими более 1000 бомб, поезда шли по Дороге Победы.

Первый грузовой поезд промчался 5-го февраля в 12 часов дня. После этого улучшилось снабжение города Ленинграда, Ленинградского фронта и Балтийского флота.

За мужество и героизм были награждены орденами и медалями свыше девятнадцати тысяч воинов, двадцать пять получили звание Героя Советского Союза.

Дальше гнать фашистов не хватило сил. Советские войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли к активной обороне.

Плач по погибшим

Победу живые не делают, её пополам делают живые и мёртвые.

К. Симонов.

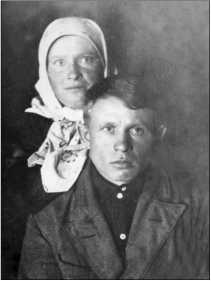

Погибший старший брат Я.М.Вьюгина Иван Михайлович Вьюгин со своей женой Агафьей. 1939 г. Заготовленную мужем поленницу дров перед уходом на фронт Агафья берегла до конца жизни.

«Здравствуй, мой дорогой Егорушка. Пишу тебе со слезами на глазах. У нас большое горе, непостижимое уму. Вчера пришла похоронка на твоего брата Ивана. Её получила Агафья.

Долго не могли привести её в чувство. Сегодня я получила письмо от брата Григория. Он сообщает о гибели Серёжи. Не стало твоего старшего брата Ивана, ему и тридцати не исполнилось, а моему брату Серёже едва восемнадцать. Никогда не забыть, как Иван радовался, когда мы приезжали в Гарт, какой он был трудолюбивый, добрый. О нём сообщил наш земляк Владимир Беляков. Он писал, что в боях под Москвой они всегда были вместе. Шли в атаку рядом. А когда вышли из рукопашной, Ивана он больше не видел. Серёжа после Кочкуровской школы поехал в подмосковную Кубинку к брату Григорию. Там он прошёл курсы танкистов, защищал Москву. Сообщили, что он сгорел в танке. Егорушка, ты не представляешь, какая настала жизнь в селе. В каждом доме похоронка, как придёт почтальон, плач то в одном конце села, то в другом. Мне тяжело без тебя. Живу в школе с Ниночкой, работы много, веду все классы. Кроме меня учителей нет, все на фронте. Дети стараются учиться. Им тоже достаётся, запрягают лошадей, косят, пашут, убирают урожай наравне с женщинами. И это в одиннадцать, двенадцать лет. Ниночку все любят, она со мной на уроках. Играет тихо, понимает всё, не капризничает. Иногда приходит Агафья с дочкой, Тонюшке недавно четыре годика исполнилось. Теперь они остались без кормильца».

Такое письмо получил Егор от жены.

«Здравствуй, братка, – пишет младший брат Егора школьник Коля, – вчера мы получили похоронку на Васю, нашего брата. Он тоже воевал под Ленинградом в лыжном батальоне. Подробности не сообщают. Мама ещё не оправилась от похоронки на Ивана, был сердечный приступ, а тут похоронка на Васю. Мы с Валей всю ночь возле неё сидели. Я всё стараюсь делать по дому, рублю дрова, сено заготавливаю, весной пахал, научился плести лапти. Братка, побей скорее фашистов, приезжай».

Вот такие письма получали фронтовики. Горько было на душе, утраивалась ненависть к фашистам, желание гнать ненавистных завоевателей.

Кончится война, и родственники будут искать могилки погибших воинов. Неприметные холмики остались везде, где ступала фашистская нога. Многие могилки остались без надписей, заросшие травой.

Егор побывает на мемориальных кладбищах Ленинграда, Пискарёвском и Серафимовском.

Пискарёвское находится на Выборгской стороне. Здесь захоронены ленинградцы, жертвы блокады Ленинграда 1941-44 годов, воины Ленинградского фронта. В братских могилах лежат около 470 тысяч человек. Наибольшее число умерших пришлось на зиму 1941-42 годов. Только за одни сутки 15-го февраля на Пискарёвское кладбище привезли 8452 умерших, 19-го февраля – 5569, 20-го февраля – 10043.

Лётчик 12-й КОИАЭ Григорий Андреевич Горюнов. Погиб 23 января 1943 г. в бою с Ме-109 над Мгой. Сопровождал самолёты – ПЕ-2. Фото 10.11.1942 г.

На Серафимовском мемориальном кладбище захоронено более 100 тысяч, погибших в 1941-44 годах. Это только в самом Ленинграде захоронено. Во всех сёлах и городах, деревнях и рабочих посёлках стоят памятники, монументы, стеллы, обелиски, неугасающие огни. Они будут здесь вечно напоминать о подвигах и страданиях советского народа, спасшего от фашистской чумы человечество всей планеты. Они будут напоминать о таящейся опасности. От корней фашистских выродков остались отростки, они живучи, задача грядущего поколения быть бдительными, не допустить, чтобы фашистская нечисть снова подняла голову и принесла народам горе и разорение.

Приказы военного времени

В суровое лихолетье их читали и слушали стоя, как молитву, затаив дыхание. Вести о победах на фронте приносили радость, улыбку на скорбных лицах. Шёл смертный бой с ненавистными поработителями за честь, независимость, за свою Родину. Для бойцов и командиров это было священно. Для работников тыла слова «Всё для фронта, всё для победы!» были не лозунг, это была присяга на верность Родине. Судьба Родины зависела от положения на фронте, победы и неудачи отражалась в приказах. Их подписывал Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. С его именем были связаны скорби и радости, ему верили, как только могут верить русские люди, искренне, всей душой, безоговорочно. В жарких боях звучали слова «За Родину!», «За Сталина!». Имя его писалось на танках, на боевых самолётах, на стволах орудий.

Сталин был Генеральным секретарём ЦК ВКП/б с 1922 года до конца своей жизни, марта 1953 г. Под его руководством проходила индустриализация страны, укреплялась оборонная мощь. За десять-пятнадцать лет до войны было отставание по всем показателем на 50-100 лет. Накануне войны Советский Союз занимал по машиностроению второе место в мире и первое в Европе. Страна уверенно набирала темпы развития, люди были уверены в завтрашнем дне, верили, что все трудности временные, скоро пройдут, впереди ждёт счастливое будущее. Труд считался подвигом, 7-го сентября 1928 года Постановлением ЦИК СССР утверждён Орден Трудового Красного Знамени. Трудовая страна была похожа на строительную площадку.

У Сталина была чёткая логика, прекрасная память, упорство и настойчивость. Его непосредственное участие в Тегеранской конференции 1943 года, Крымской и Берлинской в 1945 году сыграло решающую роль в достижении положительных результатов.

Он был беспощаден к провинившимся работникам аппарата, все знали, что за взятки, казнокрадство, стяжательство, растрату народного добра пощады не будет. Сам же в быту он был очень скромен, его денежное месячное содержание оставалось почти не израсходованным. Когда накопилась солидная сумма, Нарком финансов Зверев обратился к Сталину с вопросом, куда девать эти большие средства.

– Вот я тоже думаю, товарищ Зверев, куда их девать? – ответил Сталин.

Вместе они решили на эти деньги учредить Сталинскую премию и награждать ею за достигнутые успехи в науке и изобретениях.

Величайшие заслуги Сталина в Великой отечественной войне признавали все народы мира, руководители всех государств.

Премьер министр Великобритании Уинстон Черчиль никогда не был другом Сталина, но 8-го сентября 1942 года, выступая в британском парламенте, сказал:

– России очень повезло, что когда она агонизировала, во главе её оказался такой жёсткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых времён. Человек неисчерпаемо смелый, властный, прямой в действиях и даже грубый в своих высказываниях… Однако он сохранил чувство юмора, что весьма важно для всех людей и народов, особенно для больших людей и великих народов.

Сталин так же произвёл на меня впечатление своей хладнокровной мудростью при полном отсутствии каких-либо иллюзий. Я надеюсь, что заставил его поверить в то, что мы будем верными и надёжными соратниками в этой войне, но это, в конце концов, доказывается делами, а не словами.

И только после войны, когда начали анализировать, выявлять ошибки и просчёты, стала чётко вырисовываться картина хода войны. Стали возникать вопросы, можно ли было избежать таких потерь, почему мы не были готовы к войне, которая была очевидной. Зачем нужны были жестокие репрессии, расстрелы, ссылки до войны и после, почему страна оказалась на грани уничтожения. На эти вопросы ещё пока нет достоверного ответа. История очень неохотно открывает свои тёмные стороны и не всегда выдаёт свои тайны.

Сталин служил своей стране, согласно своему характеру и представлению об этом. На этом пути много было сделано серьёзных промахов и ошибок, граничащих с преступлением, причиной этому была неограниченная власть, культ личности, созданный и поддерживаемый его окружением, жестокий, коварный, кавказский характер, выкованный в ссылках и тюрьмах трёх революций и беспощадной гражданской войны. Нашему поколению трудно было поверить, что промахи и ошибки Сталина были преднамеренны. Когда Сталин умер, вся страна была в трауре, и только спустя много лет, постепенно стала раскрываться истинная сущность этого человека, кредо которого было «нет человека – нет проблемы», «лес рубят – щепки летят».

На своём поприще всеми известными и доступными ему средствами, не щадя жизни вверившихся ему людей, он крепил и преумножал материальное благосостояние страны, твёрдо держался политики сплочения государства, отдавал все силы и помыслы на укрепление мощи и обороноспособности крепкой державы, недоступной для врагов. Должно пройти немало времени, чтобы потомки смогли проанализировать и дать подлинную оценку деятельности этого выдающегося человека своего времени.

Одиннадцатый истребительный авиаполк

В марте 1943-го года произошли большие изменения в 12-й КОИАЭ. По приказу НК ВМФ был сформирован новый истребительный авиаполк. Полку присвоили номер 12, боевое знамя с орденом Красного Знамени передано в новый полк, который стал называться 12-м Краснознамённым истребительным авиаполком, 12-м КИАП.

Весь личный состав 12-й КОИАЭ был передан на усиление прибывшего из Краснознамённого Черноморского флота 11-го истребительного авиаполка. Лётчики и техники стали привыкать к новому месту назначения. Об одиннадцатом истребительном они узнали по рассказам: полк проходил формирование во время войны при училище имени Сталина в городе Ейске в 1941 году. 30-го сентября 11-й ИАП получил боевое крещение в Крыму при защите Севастополя, города морской боевой славы, но не долго вёл боевые действия на юге. 13 января 1942 года все самолёты погрузили на платформы, железнодорожный эшелон отправили на Балтику.

2-го февраля состав прибыл в Богослово. Командир авиаполка майор Иван Михайлович Рассудков имел среди личного состава большой авторитет. В короткий срок тридцать два самолёта И-16 были подготовлены к боевым действиям. Весь личный состав горел желанием мстить ненавистным фашистам, которые лишили радостей жизни, заставили оторваться от семей, воспитания детей, встреч с любимыми. Молодой лётчик Стрельников, выступая на митинге, сказал:

– Фашисты убили моего отца, я буду мстить за него, за все страдания, которые они принесли нашему народу.

На борту его самолёта была надпись «За смерть отца!»

24 апреля 1942 года двенадцать самолётов И-16 поднялись в воздух на охрану кораблей Краснознамённого Балтфлота. Группу вёл командир 11-й ИАП майор Рассудков. Облачность редкими разрывами была благоприятной для нападения вражеских самолётов на корабли. Такую погоду лётчики в шутку называли «воровской». Она даёт возможность незаметно подойти к цели.

Разбились на две группы, одна над облаками, другая под облаками. Стали поджидать противника.

Капитан Василий Павлович Жариков и старшина Ломакин заметили разрывы зениток и немедленно пошли к месту разрывов. Здесь они обнаружили пятнадцать вражеских самолётов Ю-87, которые цепочкой крались к кораблям.

– Не пройдёте! – сказал капитан Жариков.

После его первой атаки хвостовой самолёт цепочки камнем пошёл вниз.

– Есть один стервятник!

Атаковал второго с короткой дистанции. Фашист заметался, оставляя след чёрного дыма.

– Нельзя упустить подбитого фашиста!

Свинцовые трассы прошили корпус врага, самолёт начал беспорядочно падать в залив около Петергофа. Сержант Ломакин прикрывал Жарикова от нападения истребителей. Выше их вели бой с «мессерами» остальные наши самолёты. Они сковали боем «мессера», давая возможность Жарикову и Ломакину делать своё дело.

28-го мая поступило задание сопровождать самолёт ТБ-3 с ценным грузом, который следовал в Ленинград. На его сопровождение вылетели четыре самолёта И-16, ведущий лётчик Ковалёв.

У мыса Осиновец их атаковали десять самолётов Ме-109. Ковалёв принял бой с трижды превосходящим противником. Его группа: Цыганков, Еремянц, Баркаев и сам Ковалёв пошли в атаку и с дистанции пятьдесят метров открыли огонь по ведущему фашисту. От метких ударов главарь камнем полетел вниз у маяка Кареджи. Потеряв ведущего, остальные замешкались. Один из пиратов, увлёкшись атакой, близко подскочил к паре сержанта Еремянца. С дистанции пятьдесят метров он был атакован этой парой. Противник хотел горкой выйти из атаки, но завис. Еремянц в это время расстрелял его в упор. Враг камнем рухнул у мыса Осиновец. В этом бою был подбит третий Ме-109, но его спасла близость аэродрома, на котором они временно базировались.

Вечером чествовали победителей, тепло жали им руки. Спустя неделю коммунисту Ковалёву и комсомольцам Еремянцу, Цыганкову, Баркаеву были присвоены правительственные награды.

Пятого июля шестёрка истребителей, ведущий – лейтенант Татаренко, ведомые – лейтенант Ковалёв, сержанты Мокшин, Козлов, Петрунин и Цыганков, сопровождали бомбардировщиков. Выполнив задание, они легли на обратный курс. Вдруг они заметили, как два фашистских истребителя пересекли их курс. Ведущий Татаренко покачал крыльями, что означало «повысить внимание». Фашисты шли на сближение. Видны были белые кресты и паучья свастика. Завязался бой на виражах. Самолёты И-16 на виражах были увёртливее. Первая тройка сбила одного фашиста, второй самолёт хотел удрать, но не прошло – загорелся ирухнул в лес. На помощь фашистам подошла вторая пара. Видя исход боя, они оказались благоразумнее, предпочли не вмешиваться. В этом бою было уничтожено два истребителя Моран-406 французского производства, которые раньше не появлялись здесь. Лейтенант Дмитрий Митрофанович Татаренко привёл свою шестёрку на свой аэродром. Перед посадкой сделал «горку», что означало победу.

Третья эскадрилья, где командиром был майор Константин Гаврилович Теплинский, военком сначала Савин, затем политрук Титов, славились мастерами воздушного боя, Ковалёвым, Ломакиным, Цыганковым, Камышниковым и Еремянцем. Ещё эскадрилья славилась дружбой между лётчиками и техниками. Можно было позавидовать дружбе лётчика Ковалёва с механиком Щукиным, лётчика Ломакина с механиком Кулаковым. Эта дружба рождала успехи в бою, боевое братство.

В августе 1942 года третью эскадрилью провожали в 21-й полк по решению Военного Совета. Этот слаженный коллектив и там продолжал быть в авангарде, за короткий срок было уничтожено в воздухе до тридцати самолётов. Лётчик Ковалёв сбил восемь, Ломакин – пять, Еремянц – четыре, Цыганков-три самолёта.

На её место пришла вновь сформированная эскадрилья со старыми самолётами И-15 бис. Лётчики этой эскадрильи были из старослужащих, побывавших во всех ситуациях, майор М.С.Панфилов, майор А.Ф.Бурдин, капитан А.А.Мироненко, капитан С.С.Беляев, старшие лейтенанты, дважды орденоносцы Петров и Петрухин, лейтенанты Татаренко, Ткачёв, Сусанин, Перегудов, Волков, Козлов и другие. Они много бед принесли белофиннам на Ладожском озере.

14 августа 1942 года проведена ночная штурмовка по скоплению морских транспортов в бухте Сантарлахте, там наращивались силы для высадки морского десанта. Надо было сорвать их замысел.

В сумерки поднялись четыре самолёта, ведомые заместителем командира полка майором Михаилом Сергеевичем Панфиловым. Группа скрытно подошла к бухте. Зенитчики открыли по ним бешеный огонь. У причалов стояли буксиры, катера, баржи. На берегу было готово к отплытию большое количество наземных войск. Надолго запомнили белофинны эту ночь. Операция по высадке десанта была сорвана. Все самолёты вернулись на свой аэродром.

В этой операции участвовали молодые лётчики Козлов, Мошкин и Салов. Им впервые пришлось совершить ночные полёты.

24-го августа шесть самолётов снова штурмовали эту бухту. Вёл шестёрку майор М.С.Панфилов. В группе были: майор А.Ф.Бурдин, лейтенант Д.М.Татаренко, младшие лейтенанты Козлов, Мошкин, Волков. В бухте шла погрузка барж. От семи катеров и шести барж полетели в воду доски развороченных бортов и ящики с грузом.

От разрыва зенитного снаряда был ранен в лицо лётчик Волков. Сорвало очки, встречный поток воздуха слепил глаза, но он продолжал лететь. Молодым лётчиком управляла воля, выдержка, чувство долга. За выполнение этой операции он был награждён орденом Красного Знамени. В этом бою был ранен майор М.С.Панфилов.

Так сражались балтийцы на старых самолётах И-15 бис.

В числе отважных лётчиков, летавших на И-15 бис, был военком авиаэскадрильи батальонный комиссар Андрей Фомич Ганжа. Иногда ему поручали задания выполнять самостоятельно, в отрыве от полка, и всегда ему сопутствовала удача. Вместе с командиром эскадрильи они сумели сколотить боевой коллектив, воспитать веру в свой самолёт и его непобедимость. Второго августа 1942 года А.Ф.Ганжа был награждён орденом Красного Знамени. (По данным Центрального Военно-морского архива ф.88, оп.2).