Алтарь Отечества. Альманах. Том II

21 марта 2012 года мы с мужем вновь посетили место захоронения папы – кладбище «Херстен» в связи с тем, что 19 марта 2012 года исполнялось 70 лет со дня смерти папы и 26 марта – 100 лет со дня его рождения.

Нас очень тепло встретили члены «Народного Немецкого Союза» и «Рабочей Группы «Берген-Бельзен» Петер Ванненгер, Алла Русанова-Ваннингер и Лидия Милке.

Они нам рассказали, как торжественно проходит установка глиняных плиток с именами похороненных на этом кладбище советских воинов учениками школ, которые сами создавали эти плиты.

Член «Народного Немецкого Союза» – Петер Ваннингер собирает сведения о советских воинах, которые захоронены на этом кладбище с тем, чтоб написать «Книгу Памяти» о них.

Я очень рада, что есть люди, которые стараются сделать как можно больше, чтобы мы – дети, внуки, правнуки, родственники погибших воинов ВОВ могли что-то узнать о своих родных, близких, чтобы как можно больше воинов были отпеты и преданы земле, где бы они ни погибли.

Воспоминания Клавдии Бочаровой (Войленко). 2012Юрий Тарасович Грибов

Юрий Грибов (в центре) с друзьями.

И вслед за веком жить спешил…

Мне много раз приходилось слышать выступления Юрия Тарасовича Грибова, известного писателя и журналиста, и я всегда поражалась его умению непринуждённо и как-то сразу найти контакт со слушателями. Всегда аккуратный, стройный, по-офицерски подтянутый, он неспешно, с какой-то домашней простотой ведёт свой рассказ.

Частенько вспоминаю интересный «диалог» с аудиторией на торжественной встрече, которая была посвящена 80-летию со дня рождения старшей дочери Маршала Советского Союза Жукова Г. К. – Маргариты Георгиевны Жуковой. В зале много участников и ветеранов войны, детей войны, представителей Фонда «Маршал Жуков», молодёжи. И вдруг председательствующий Грибов Ю. Т. обращается к присутствующим: «Кто из вас брал Берлин? Поднимите руку». Ответом было оцепенение, а потом по залу прокатился доброжелательный смех и послышались бурные аплодисменты. Оказалось, что остальные участники войны, пришедшие поздравить Маргариту Георгиевну, воевали на других фронтах.

Интерес Юрия Тарасовича понятен: он гордится тем, что в годы войны служил в 185-ой стрелковой дивизии, входившей в состав 47-ой армии 1-го Белорусского фронта. Гордится тем, что лучший полководец страны Жуков был с ними. И хотя на фронте бойцы его не встречали, но всегда чувствовали, знали: он где-то рядом.

Как и большинство сверстников, выходец из села Бугры, Богородского района Горьковской области, Юрий рвался на фронт. День начала войны совпал с его днём рождения: исполнилось 16. До призыва не дорос. Пришлось оканчивать ремесленное училище и поработать в речном флоте на волжских судах «Карелия» и «Якутия». Едва дождавшись восемнадцатилетия, несмотря на броню, как у речника, добровольно пошёл в армию.

Направили в Энгельское пулемётное училище. Младшими лейтенантами вышли из него тридцать четыре человека. С войны вернулись восемнадцать, Остальные погибли, навсегда оставшись девятнадцатилетними. Грибов хорошо помнит их. Даже имена и фамилии героев его военных рассказов подлинные. Вот несколько строк из рассказа «Ландыш»:

– Где-то в районе Бернау ранило старшего лейтенанта Бориса БУЛАТКИНА, и я принял пулемётную роту. Мы стали обходить Берлин с северо-запада. Хоть и шли мы временами вторым эшелоном, бои возникали постоянно. Отличились два моих расчёта: сержантов Павла НЕФЁДОВА и Петра СКАЧКОВА… В Шпандау в уличных боях погиб лейтенант ДУДНИК, наш одногодок. Мы перебегали трамвайные пути, и его ранил снайпер. С полминуты он полз по булыжнику, а фашист добивал его. Когда солдаты бросили ремень, чтобы подтащить лейтенанта, он уже был мёртв…»

Фронтовые дороги довели командира пулемётной роты Юрия Грибова до Одера, он участвовал в штурме Берлина, вышел на Эльбу. Здесь и встретил Победу.

В Германии пришлось задержаться: юного лейтенанта назначили комендантом сразу трёх населённых пунктов. Ответственность колоссальная. «Ещё гремели бои, – пишет Юрий Тарасович в очерке «Волоколамский рубеж», – а на разрушенных берлинских улицах уже дымились армейские кухни, старики, женщины и дети стояли в очереди за солдатским супом. По перешитой железнодорожной колее двигались эшелоны с белорусской картошкой, тамбовским зерном, с продуктами из разных областей. Там, на Родине, сытости тоже давно не было, но такой уж характер у великой Советской страны: помоги слабому, поддержи беззащитного».

Комендант Грибов строго выполнял приказ высокого начальства: заботиться о мирном населении, помогать налаживанию нормальной жизни. Вот здесь, наверное, и пробилась дремавшая в генах крестьянская хватка. К «герру коменданту» шли местные жители и просили открыть то хлебозавод, то пивную, то кирху. «Мы были не завоевателями, а освободителями от фашизма» – спокойно, без лишнего пафоса подводит черту ветеран.

Писал Юрий Тарасович всегда. Мальчишкой баловался стихами. Затем печатался в военных газетах «Сталинский сокол» и «Советский воин». Сочинил поэму про боевой путь родной дивизии. Стихи его, а музыка лейтенанта Петра Тодоровского, ныне известного кинорежиссёра.

Журналистскому запалу Грибова уже в то время могли позавидовать многие. Но он мечтал об учёбе: стал студентом – заочником Литературного института. Родные волжские и неповторимые места, воспетые многими классиками русской литературы, как будто будоражили его. Сердце переполнялось счастьем от лазурного неба над синей гладью реки, от благоухания природы и плеска волн, от птичьего гомона чаек… Может, потому его будущие документальные очерки настолько тесно сольются с лирикой, и Грибов войдёт в историю русской словесности как лирический прозаик.

Уйдя в запас, стал осваивать гражданские темы. В бытность журналистом в Костромской газете «Северная правда», а затем собкором «Советской России» по Псковской, Новгородской, Калининградской, Смоленской и Калининской областям исколесил и исходил множество исконно русских мест. Его вдохновляло деревенское житьё. Юрий Тарасович находил интересных людей и со свойственной ему энергией, искромётностью мысли не писал, а буквально, рисовал с них портреты. Читая его очерки, мы зримо представляем этих героев. Он обожает их – и это обожание передаётся нам. Он влюблён в них – и мы не можем не любить: настолько сочны краски, которые использует автор, настолько доверителен и искренен его рассказ, что описанное входит в наше сознание как бы само собой.

Взять, к примеру, очерк Грибова «Море деда Мазая». Вроде бы и нехитрая работа у речного рыбоохранного катера «Тайфун», который патрулирует в мирное время дальнее побережье Костромского моря (так жители именуют местное водохранилище). Свежий, бодрящий ветерок, яркое солнышко. Благодать да и только! Однако не такая уж безмятежная жизнь на судне. Журналист замечает на рубке «Тайфуна» несколько пулевых вмятин. «Ночью стреляли, из кустов, особенно во время штурма, – поясняет Борис Фёдорович Чередниченко, старший на «Тайфуне». – Бывает, и из лодки пальнут жаканом [свинцовая пуля особой конструкции для стрельбы из гладкоствольного охотничьего ружья – прим. автора-составителя), зная, что «Тайфуну» ни за что не догнать браконьеров с мощными и быстрыми моторами… На энтузиазме держимся, на любви к природе».

Оказывается, не такая уж выдумка Н. А. Некрасова о спасённых зайцах. Дорога рыболовного катера пролегала в этих местах. «Про зайцев каждый с детства знает, в школе проходили, – напоминает Грибов. – Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов охотился здесь, дружил с простым мужиком Гаврилой Яковлевичем Захаровым, которого все звали дедом Мазаем. Сам Захаров из деревни Шодн, но жил в Вёжах. А рядом была ещё одна маленькая деревенька – Ведёрки. Сейчас от мазаевского поселения на виду остался всего один каменный остов купеческого дома да чёрные высохшие стволы деревьев. Стояла в Вёжах тогда и знаменитая деревянная чудо-церквушка, поставленная здешними мастерами без единого гвоздя, на сваях. Её догадались перевезти в Кострому, на территорию Ипатьевского монастыря, где сейчас музей».

Мирная жизнь потихоньку налаживается. Народ всерьёз взялся за восстановление народного хозяйства. Но военная тема по-прежнему не отпускает фронтовика.

Чего стоит очерк «Тёплый свет планеты Юлия»! Узнав имя, мы не обманываемся, кому он посвящен: конечно же, лауреату Государственной премии России, солдату, светлому человеку и любимому поэту нашей эпохи Юлии Владимировне ДРУНИНОЙ. Свет её поэзии освещает нас, как и малая планета в мироздании, названная астрономами в её честь. «Она была из поколения добровольцев, – пишет о ней Грибов, – чем-то сродни Зое Космодемьянской и другим юным девушкам и парням, чьи сердца переполняла тревога за судьбу Родины, желание немедленно встать на её защиту».

Или ещё. «Солдатские берёзы…» – это рассказ о прославленном гарнизоне под названием «Песочный лагерь», в котором «готовились кадры для действующей армии. И все сформированные здесь полки и соединения уходили на фронт, становились гвардейскими, орденоносными, обретали имена освобождённых ими городов… Тысячи берёзок аллеями тянулись к опушке ельника. Их… посадили, уходившие на фронт».

В этом лагере после войны какое-то время прослужил и Юрий Тарасович. Спустя 50 с лишним лет он вновь оказался в Песочном:

– Здесь тогда стоял 1319 полк нашей дивизии. А вот стела, Вечный огонь, аллеи тех самых фронтовых берёзок. О, как они выросли, заматерели за полвека! И все ровные, кудрявые. У каждой имя есть и хозяин. Но кто назовёт теперь это имя? Сколько хозяев осталось в живых? Двое-трое из тысячи?.. Я погладил одну берёзку, прислонился к ней щекой. И гамзатовские стихи в памяти всплыли: «Они не в землю полегли когда-то, а превратились…» Может, не в белых журавлей, а в белые берёзки?»

Как это певуче, нежно… И талантливо. Не случайно сам Леонид Леонов высоко оценил одну из повестей Грибова «Сороковой бор», напечатанную в журнале «Октябрь», а затем в миллионной «Роман-газете». И хотя скромничает автор, считая, «что Леонова подкупила не столько художественная ценность, а тема о защите лесов по берегам Чудского озера, образ егеря и борьба с браконьерами», – это, конечно, не так.

Профессии журналиста и писателя настолько тесно переплелись в жизни Грибова, что, пожалуй, он и сам не ответит на вопрос: какая для него важнее. Публицист он от Бога. И даже если предложенная тема, жёсткие сроки или газетные размеры не всегда вдохновляли, он не пытался уклониться от задания. Не имея времени, мог пожертвовать выходными днями или сном, чтобы выполнить просьбу. И в назначенный час редакция получала от него тот материал, на который рассчитывала. Вот почему так охотно сотрудничали с этим автором и «Правда», спецкором которой он стал впоследствии, и радио, и телевидение, и многие журналы.

И при всём этом Юрий Тарасович успевал писать свои великолепные книги: «Праздник в Усолье», «Высоковские старики», «Севернее Берлина», «Тайны старой мельницы», «Сороковой бор» и другие. К 65-летию Победы за последние три произведения он признан лауреатом премии «Золотой венец Победы».

Однажды Сергей Владимирович Михалков, председатель Союза писателей России, попросил заглянуть к нему. Они были хорошо знакомы: встречались на заседаниях секретариата, в поездках по областям и республикам, которые руководитель Союза писателей сам и возглавлял. «Есть мнение…», – после такого вступления мудрый и опытный Михалков заговорил о газете «Литературная Россия», дескать, тираж падает, присутствуют элементы групповщины, мало внимания уделяется периферии, отсутствует пульс подлинной жизни, зарастает к изданию писательская тропа… На другой день до Юрия Тарасовича дошёл слух, что насчёт него была подсказка из отдела культуры ЦК, а таким доверием пренебрегать было не принято. Вот таким образом он и приступил к руководству «Литературной Россией», проработав на этой должности около десяти лет.

Трудовой путь Ю. Т. Грибова столь же насыщен, как и творческий. Сколько видел и пережил за свою долгую деятельную жизнь, сколько важного и интересного встретил на её дорогах. Из «Литературной России» его «бросили» в газету «Известия», был там заместителем редактора и главным редактором многомиллионной «Недели». По иронии судьбы занимал кабинет Н. И. Бухарина. Но права русская поговорка, что не место красит человека, а человек место. Руководителем Юрий Тарасович оставался достойным и доброжелательным. В его поведении не было ни капли зазнайства. С годами он становился добрым другом и наставником для всё большего числа коллег по литературному цеху. Обаяние и ироничность притягивали к нему людей. Довелось поработать Грибову и освобождённым секретарём Союза писателей СССР.

После развала страны Ю. Т. Грибов двенадцать лет трудился в штате «Красной звезды», а будучи членом Объединённого Совета ветеранов Союза журналистов РФ, был в составе редакционной коллегии, работавшей над выпуском сборника «Живая память». Их выпущено десять томов, и в каждом из них очерки и воспоминания одного из старейших литераторов и журналистов страны. За этот труд писатель удостоен высшего журналистского звания «Золотое перо России». А вскоре к многочисленной коллекции наград прозаика и публициста присоединился Диплом лауреата Всероссийской премии имени А. В. Суворова за цикл книг, посвящённый защитникам России. К нему приложены нагрудный знак «За вклад в патриотические традиции Отечества» и настольный бюстик генералиссимуса А. Суворова. Бюст Суворова навеял на Юрия Тарасовича новые воспоминания:

– Помню, шёл я как-то в День Победы среди ветеранов мимо памятника Суворову, который тут, недалеко от моего дома. И вдруг девочка кричит: «Смотри, дедушка, голубь на голову Суворова сел!» А дед отвечает: «Голубь – это хорошо. Лишь бы вороны чёрные не сели». Как в воду глядел – налетели эти чёрные вороны…». Так писатель охарактеризовал пору, когда оптимистично начавшаяся перестройка всё более сворачивала, невесть куда.

На орденских планках участника Великой Отечественной войны немало наград, в том числе ордена «Трудового Красного Знамени». «Дружбы народов» и «Знак почёта», полученные в мирное время. Но самой дорогой для себя он считает медаль «За взятие Берлина».

Я с трепетом открываю небольшой сборник писателя «Солдатские берёзы», где в качестве автографа очерчено главное событие его жизни: «Раисе Лунёвой – коллеге от фронтовика, взявшего Берлин. Ю. Грибов».

Р. Лунёва, (Об авторе статьи – читайте ниже)Иван Петрович Ковалев

Сокол из Соколовки

Возможно, это посвящение окажется больше самих стихотворных строк. Я – его двоюродная племянница, он – мой погибший на войне двоюродный дядя. Об его подвиге мне рассказала моя тётя – его старшая сестра.

Он – Иван Петрович Ковалёв.

Мальчишка, выросший в Подмосковном посёлке Соколовка Щёлковского района. Третий ребёнок и единственный сын в многодетной семье. Отец – коммунист, один из первых орденоносцев Страны Советов.

Петр Кириллович Ковалёв воспитал единственного сына Ивана на высоких идеалах верности Родине. А Ивана манили самолёты, властно манило высокое небо. Ведь рядом располагалось Монино, где были аэродромы и откуда уходили в небо самолёты. Всё свободное время проводил Ваня Ковалёв в ОСОАВИАХИМовских кружках. Но мирным мечтам о небе не суждено было сбыться: 22 июня 1941 года началась война. И вместо мирного неба уходит Иван Ковалёв в небо фронтовое, чтобы защитить Отчизну от врага.

Но… в конце мая или начале июня 1943 года в дом Петра Кирилловича пришло извещение, что его сын гвардии младший лейтенант Ковалёв Иван погиб в воздушном бою 14 мая 1943 года. А следом пришло письмо от однополчан. Боевые товарищи сообщили отцу, что в воздушном бою самолёт, пилотируемый его сыном, был подбит, загорелся и Иван направил объятую пламенем машину на самолёт врага – пошёл на воздушный таран. Погиб героически в небе над Курской дугой гвардии младший лейтенант Иван Петрович Ковалёв. Наш Сокол из Соколовки.

Служил он тогда в качестве пилота в 54-м гвардейском истребительном полку, который входил в состав 16-й Воздушной армии.

Долго хранил Пётр Кириллович в память о сыне документы, письма и фото военной поры. А перед смертью, считая их своим личным архивом, уничтожил. Воистину каменной твёрдости был человек… Безумно жаль, что не могу приложить фотографию дяди тех лет. И даже просто фотографию.

Обо всём этом мне однажды, в одну из редких наших встреч, рассказала его дочь Клавдия Петровна Воронцова (Ковалёва) – моя тётя Клава. Рассказ получился очень трогательный, его сопровождали слёзы сожаления и горечь утраты: ведь это был единственный сын. Оборвалась родословная на взлёте… Прошло ещё какое-то время, и у меня родились стихотворные строки.

Сокол

Над Курской дугой в полыхающем небеИдёт на таран самолёт.Сжав ручки штурвала в безудержном гневе…Парнишка в бессмертье идёт.Он рос в Подмосковье в рабочем посёлке,В трудолюбивой семье.О солнечном небе, о дальних полётахМечталось на школьной скамье.Тревожно запели походные трубыИ звали всех в военкомат…«За всё отомщу!» – Сжав упрямые губы,Упрямо сказал младший брат.Летели домой треугольники-письмаДля мамы, сестёр и отца,Мол, «жив и здоров! Я воюю с фашистомИ выполню долг до конца!».Писал, что душа наполняется гневомПри виде, что стало с страной,Что яростно бьёт он врага и умело,Готов снова ринуться в бой!Над Курской дугой в полыхающем небеПошёл на таран самолёт!..Иван Ковалёв жил мечтой о победе…Пусть в памяти это живёт!Пусть нет фотографий, ни строчки из писем,Но подвиг бессмертен в веках!Века – это ряд из событий и чисел,В которых отсутствует страх.Татьяна Чевордаева, юрист, поэт, журналист, художник г. Ивантеевка, Московская областьНиколай Никифорович Колмаков

Я помню…

В семье Ивана Колмакова было трое детей: Таисия, Марфа и Никифор. Жила семья в г. Иркутске.

Таисия жила в деревне Новопашино Иркутской губернии, там у неё родился ребёнок, его крестили, назвали Николаем, а отчество дали по дяде и крёстному – Никифорович (больше об отце ничего не известно). В анкетах папа писал: Колмаков Николай Никифорович, родился 27 июля 1906 года в д. Новопашино Иркутской области, социальное происхождение – из крестьян.

Мой папа, Колмаков Николай Никифорович, после окончания рабфака был направлен в Московскую военную академию им. М. В. Фрунзе. Академия была создана в середине 19 века, она называлась «Николаевская Императорская Академия Генерального Штаба» и за сто лет накопила большой опыт в обучении военных инженеров, которые получали в ней высшее военно-специальное образование. Папа закончил академию по специальности «взрывчатые вещества» в 1934 г. и получил направление в проектный институт (ГСПИ), работал главным инженером проекта. Институт официально относился к министерству машиностроения, но по существу – к министерству обороны. Вместе с папой закончили Академию его друзья – Михаил ЗАХАРОВ, Николай ПОЛЯКОВ, Иннокентий ПОНОМАРЁВ. Все работали в разных проектных институтах, жили в разных районах Москвы, дружили семьями. Моя мама, КОЛ МАКОВА (ПОПОВА) Лидия Николаевна, работала в том же институте, что и папа. Они поженились в 1932 году, а в 1937 году родилась я.

Июнь 1941 года. Война…

Когда начали бомбить Москву, все предприятия военного ведомства стали готовиться к эвакуации, сотрудникам давали броню – освобождение от призыва на фронт.

Со своим институтом уехал за Урал Михаил Захаров с семьёй. Николай Поляков от брони отказался, ушёл добровольцем. С фронта он не вернулся. Иннокентий Пономарёв, член ВКП(б), был призван на фронт политруком. Он погиб в боях под Сталинградом, тёте Маше сообщили, что он пропал без вести. Надя, дочь, много лет искала его однополчан, в конце концов нашлись очевидцы его гибели, они сообщили Наде, где похоронен её отец.

Мы жили в коммунальной квартире в доме по адресу 1 Котельнический переулок. Переулок круто спускается к Москве-реке недалеко от Устьинского моста. На другом берегу реки ближе к Красной площади находится МОГЭС, снабжавший электроэнергией город. Немецкая авиация, прорываясь к центру города, упорно целилась в электростанцию. Но МОГЭС уцелел: бомбы падали в реку. При первом налёте взрывной волной в нашей комнате выбило оконные стёкла. Мамы дома не было. Папа прибежал из кухни и увидел меня, стоящую среди осколков стекла. Позже я всем соседям рассказывала: «Папа прибежал и прижмал к себе. И стало не страшно».

Папе тоже полагалась броня, он от неё отказался и в конце осени добровольцем ушёл на фронт, его определили в артиллерию. Ему предложили отправить семью с институтом в эвакуацию, но мама решила остаться в Москве. Квартира постепенно пустела, и к началу 1942 года в ней осталось всего девять человек. Во время налётов по сигналу воздушной тревоги оставшиеся в доме жильцы сначала прятались в подвале дома, но потом решили, что это бессмысленно: если дом разбомбят, подвал засыплет, выбраться из-под обломков кирпичного дома будет невозможно. Поэтому во время бомбёжек оставались в квартире, собирались все вместе в тёмном коридоре, Иван Иванович вставал на колени и молился.

Мама отказалась от эвакуации, мы остались в Москве. Мама стала работать надомницей – вязала носки и варежки.

– Мам, а носки кому?

– Носки фронту.

– И варежки Фронту?

– Да, спи.

– Он добрый, этот Фронт?

– Добрый.

– Как папа?

– Да. Глазки закрой и спи.

– А Гитлер – злой?

– Злой.

– И пусть мёрзнет, да, мам?

Мама не ответила, она уставала за день и засыпала быстро. Письма с фронта приходили редко. Мама читала их, много раз перечитывала молча, потом – вслух мне и соседкам, но долго не хранила. В её письмах папе я коряво что-нибудь приписывала и что-нибудь рисовала.

Весной 1945 года войска 2-го и 3-его Белорусских фронтов штурмовали город-крепость Кенигсберг (сейчас-г. Калининград). В состав 3-его Белорусского фронта входила папина воинская часть. Операцией руководил Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Во время штурма папу сильно контузило, он долго лежал в госпитале, перенёс тяжелую операцию, почти потерял слух. Позже, когда появились слуховые аппараты, пользовался ими до конца жизни. Перед началом боёв за Кенигсберг его приняли в члены КПСС. Из госпиталя пришло его первое письмо лично мне.

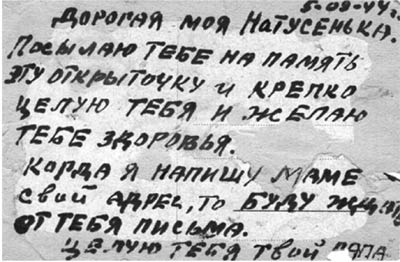

«5-09-44 г. Дорогая моя Натусенька. Посылаю тебе на память эту открыточку и крепко целую тебя и желаю тебе здоровья. Когда я напишу маме свой адрес, то буду ждать от тебя письма. Целую тебя, твой папа».

Письма от папы приходили редко. Мама их долго не хранила. Открытки, которые он мне присылал, хранятся в альбоме. После госпиталя его вновь отправили на фронт.

Один раз проезжал через Москву в Новосибирск Константин ШАСТИН, после ранения ему дали краткосрочный отпуск. Один раз заехал папин однополчанин, привёз весточку от папы и гостинец – кулёк сахарного песка. Мама вязала шарфы для фронта, а с 1944 года и до папиного возвращения работала в генеральской пошивочной мастерской сначала в бухгалтерии, потом – на складе готовых изделий. Меня она оставляла под присмотром соседки – старенькой Клавдии Алексеевны Борисовой. По вечерам мы ужинали втроём, часто к нам попить чайку приходила мамина подруга по квартире ЧЕРВЯКОВА Антонина Андреевна. Она работала инженером-технологом на фармацевтическом заводе. Прекрасная женщина, умная, добрая и ласковая. Иногда мы ходили в гости к тёте Наташе на 1-ую Мещанскую ул. (сейчас пр. Мира). Шли пешком по Садовому кольцу от Таганской площади до улицы Колхозной (сейчас Сухаревская). Все вместе на Садовом кольце смотрели первый салют в честь освобождения Орла и Белгорода, до хрипоты кричали с Милкой (подругой) «Ура!» во время салюта в честь Победы 9 мая 1945 года. После окончания войны папу сразу не демобилизовали, он продолжал служить в Германии. Его воинская часть стояла в Восточной Пруссии.

Домой папа вернулся летом 1947 г. Худущий – кожа да кости. По воспоминаниям мамы и по фотографиям в молодости у него были тёмные кудрявые волосы и голубые весёлые глаза. Теперь глаза казались очень большими из-за худобы, но были по-прежнему весёлые. На фронте папа стал курить, но когда вернулся, бросил сразу, в один день. Вернулся! Мы с мамой были счастливы! Милый, дорогой мой папочка! Живой! Мне даже было немного совестно перед подругами: Танин отец погиб, Надин вернулся без ноги, Леночкин пропал без вести. Потом, правда, оказалось, что он был ранен, попал в плен, а после освобождения из концлагеря был сослан в Карелию на лесозаготовки. Домой его отпустили только в 1953 году. Два папиных друга – Пономарёв и Поляков – с фронта не вернулись. Пономарёв погиб под Сталинградом, а Поляков – в Белоруссии. Вернулся из эвакуации Михаил Николаевич Захаров с женой и дочкой, моей ровесницей. Они часто приезжали к нам в гости. Дядя Миша был весёлый, общительный человек, компанейский. Выпив водочки и пообедав, дядя Миша начинал петь. Папа ему подтягивал, а остальные слушали. «Взял бы я бандуру…», «По Муромской дороженьке…», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина» и другие. «Вьётся в тесной печурке огонь», – эту песню дядя Миша пел один, пел очень задушевно, и его жена, тетя Шура, тихонько плакала.