Алтарь Отечества. Альманах. Том I

В палате имелись юмористы и мастера рассказывать занятные истории и анекдоты. И этот юмор, шутки также смягчали обстановку в палате. Навещали раненых и их шефы – девушки, работавшие в Гостином дворе. Но особую радость раненым офицерам доставило посещение их палаты ленинградскими школьниками.

Мальчики и девочки вошли дружной стайкой, а затем, рассредоточившись, подсели к раненым на койки или табуретки и вступили с ними в разговор. Ребята расспрашивали офицеров, как те воевали с врагом, а те в свою очередь интересовались жизнью и учёбой ребят… Вглядываясь в серьезные лица подростков, офицеры думали о том, какую непомерную тяжесть наложила война на их хрупкие плечики. Им пришлось пережить не только варварские обстрелы и бомбёжки, но и голод, холод и самое страшное – гибель своих родных. Каждому из офицеров хотелось приласкать и ободрить пришедших к ним в гости девочек и мальчиков. И все, что нашлось у раненых в тумбочках – кусочки хлеба, сахара, сухари, цветные открытки, перочинные ножички – они подарили ребятам и, тепло проводив их, ещё долго вспоминали своих юных ленинградских друзей…

(Далее в повести рассказывается, как Александру Камскову, несмотря на тяжёлое ранение, удалось вернуться в свой полк. Он участвовал в боях по снятию блокады Ленинграда на Нарвском направлении).

2010Эмиль Лазаревич Портнов

Два друга. Апрель, 1945, госпиталь № 5004. На обороте фотографии надпись: Слева – Портнов Эмиль Лазаревич, капитан. Справа – Михаил ОРБЕЛЯН, майор (? – гвардии майор). По рассказам Эмиля Лазаревича Портнова его друга Михаила ОРБЕЛЯНА выписали из госпиталя № 5004 в апреле 1945 года. Михаил был отправлен на Дальний Восток. Предположительно погиб при Квантунской операции, так как от него больше вестей не приходило.

Автобиография отца

(Пишет сын Дмитрий Портнов: «Привожу всё так, как написано в найденной автобиографии с моими небольшими уточнениями – выделено курсивом»).

Эмиль Лазаревич Портнов 1923 года рождения. Родители служащие. В 1931 году я поступил в школу-семилетку, которую закончил в 1939 году. Затем учился с 1939 г. по июль 1941 г. в Московском станко-инструментальном техникуме, где окончил два курса.

23 июля 1941 г. добровольцем вступил в ряды Советской армии и был зачислен курсантом в Муромское военное училище связи, которое окончил в январе 1942 года. Затем был направлен в действующую армию: сначала на Северо-Западный, а потом – Брянский фронт, где служил в должностях: помощник начальника второго отделения разведотдела штаба 11-й армии, помощника начальника разведотдела штаба 11-й армии.

После расформирования 11-й армии перешёл на должность помощника начальника разведки 175-й Уральско-Ковельской стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта.

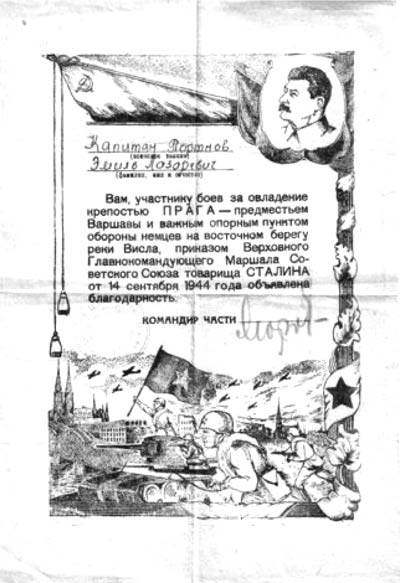

В сентябре 1944 года был тяжело ранен и до сентября 1945 года находился в госпиталях на излечении. Демобилизован, как инвалид Отечественной войны 3 группы, последнее воинское звание – капитан. За выполнение задания командованием 1-го Белорусского фронта награждён Орденом Отечественной войны II степени. Так же награждён медалью «За победу над Германией».

Два всадника – два друга Портнова Э. Л. На обороте надпись: Польша, Радосць. Август 1944, капитан ТАЛПА ПАВЕЛ (он справа, без автомата – прим. моё), сержант СИДОРЕНКО ТИМОФЕЙ.

Когда готовилась рукопись Интернет-альманаха «Алтарь Отечества» к изданию, неожиданно пришло письмо от внука упомянутого в нашем рассказе Дмитрия Портнова об отце Портнове Э. Л. (В нём упоминается и фамилия друга ТАЛПА Павла):

«PAVEL TALPA

6 Фев 2010 20:34:00

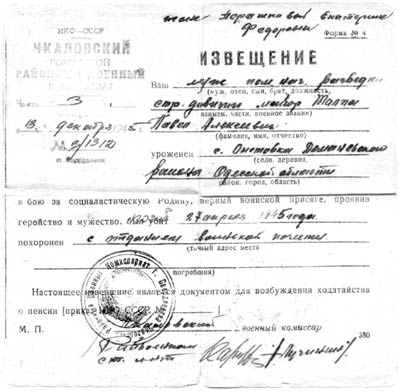

Здравствуйте, моё имя Павел, фамилия Талпа. Я обнаружил (почти случайно) на страницах Вашего сайта, рубрики «Алтарь Отечества», в информации о Портнове Эмиле информацию о своём дедушке Талпа Павле. Это, наверное, единственная информация о нём, если не считать фотографии (которую он прислал из Польши в Свердловск (Екатеринбург) своей Кате (моя бабушка) и своей дочке Людмиле (моя мама) в 1945 году в год своей гибели) и повестки…

У меня просьба: не могли бы Вы сообщить мне контактную информацию Дмитрия Портнова, который написал о своём отце Эмиле Портнове.

…Хотя бы для того, чтоб получить качественные фотографии».

Рукопись готовится к сдаче в издательство, а «поиски» следов войны продолжаются. Информация от Д. Портнова (сына Э. Л. Портнова):

Дмитрий Sarto (12:39) (27.02.2010):

Добрый день, ММ. Вот про этот сайт я говорил. Там есть информация и о Талпе П. А. Но тот это Талпа или не тот – я не могу точно сказать. Судя по должности и званию, вроде он. И, судя по всему, похоронен под Берлином, http://www.obd-memorial.ru/

Я же признаюсь, очень счастлива, что мы помогли отыскать следы фронтовика. С этой целью и открыта Интернет-галерея «Алтарь Отечества».

Друзья-однополчане. На обороте надпись: Август 1944 г. Польша, Радосць. 71 отд. Развед-рота 175 Уральско-Ковельской ордена Красного Знамени стрелковой дивизии.

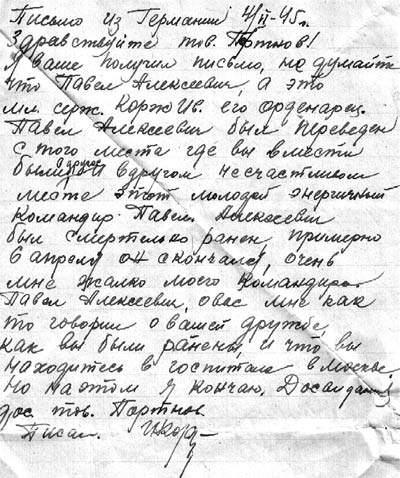

Свидетельства войны: (Стиль и орфография письма сохранены – М. Веселовская-Томаш.)

Письмо сложено в виде треугольника. На нём адрес: Москва. Улица Интернациональная 451. Э. Г. № 5004 7 отделение 103 палата Портнов Э. Л. П/почта 53440. Корж Иван Н.

Письмо из Германии 4/11-45 г.

Здравствуйте тов. Портнов!

Я ваше получил письмо, не думайте, что Павел Алексеевич, а это мл. серж. Корж Ив. его ординарец Павел Алексеевич с того места, где вы вместе были, переведён в другое. И в другом несчастливом месте этот молодой энергичный командир был смертельно ранен. Примерно 6 апреля он скончался, очень мне жалко моего командира. Павел Алексеевич о вас мне как то говорил о вашей дружбе, как вы были ранены, и что вы находитесь в госпитале в Москве. Но на этом я кончаю. До свидания.

дос. тов. Портнов Писал И. КОРЖ (Роспись)

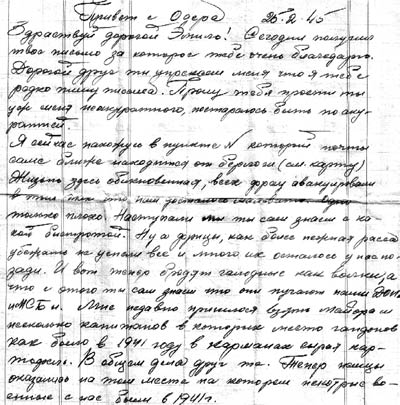

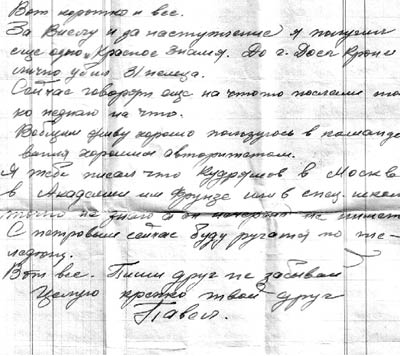

Привет с Одера! 25.2.45 г.

Здравствуй, дорогой Эмиль! Сегодня получил твоё письмо, за которое тебе благодарю.

Дорогой друг ты упрекаешь меня что я тебе редко пишу письма. Прошу тебя ты уж прости меня неакуратного, постараюсь быть по акуратней.

Я сейчас нахожусь в пункте N который почты самое ближе находится от берлоги (см. карту). Жизнь здесь обыкновенная, всех фрау эвакуировали, так что нам досталось маловато. Одно только плохо. Наступали мы ты сам знаешь с какой быстротой. Ну а фрицы как более нежная раса убежать не успели все и много их осталось у нас позади. И вот тепер бродят голодные как волки, а что с этого ты сам знаешь, что они пугают наши ДОПы и МСБы. Мне недавно пришлося взять майора и несколько капитанов в которых место гандонов как было в 1941 году в карманах сырая картофель. В общем дела друг те. Тепер немцы оказались на том же месте на котором некоторые военные с нас были в 1941 году.

Вот коротко и всё.

За Вислу и за наступление я получил ещё одно «Красное Знамя». До г. Досп Крони (неразборчиво) лично убил 31 немца.

Сейчас говорят ещё что то послали только не знаю на что.

В общем живу хорошо пользуюсь в командования хорошим авторитетом.

Я тебе писал что КУДРЯШОВ в Москве в Академии имени Фрунзе или в спец школе точно не знаю а он нечерта не пишет. С ПЕТРОВЫМ сейчас буду ругаться по телефону.

Вот и все. Пиши друг не забывай.

Целую крепко твой друг Павел.

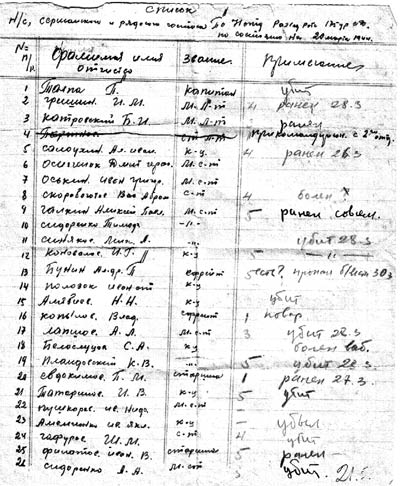

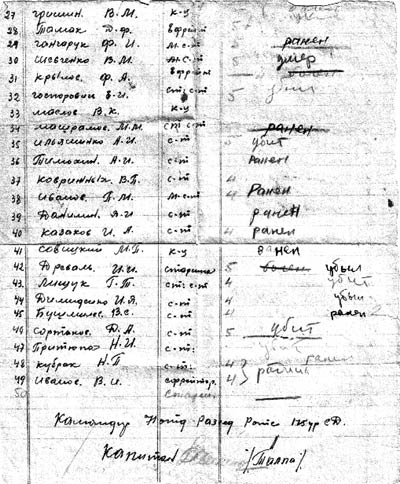

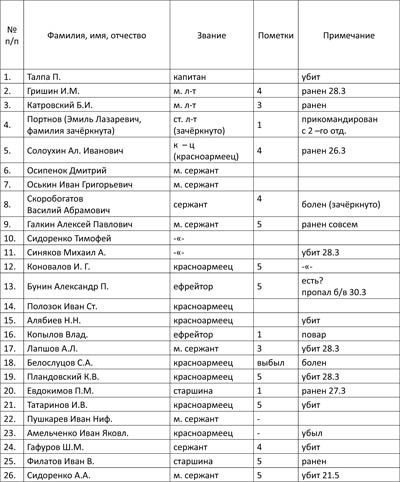

СПИСОК 1 н/с (начальственного состава), сержантского и рядового состава по 71 отдельной разведроте 175 Уральской стрелковой дивизии по состоянию на 20 марта 1944 года

Командир 71 отд. развед. роты 175 Уральской стрелковой дивизии Капитан /Талпа/

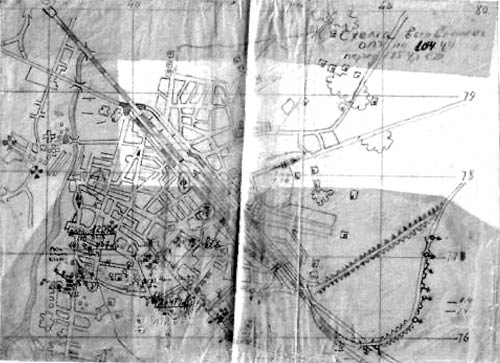

Карта. На кальке: Схема огневых точек противника перед позициями 175 Уральско-Ковельской стрелковой дивизии на 10.04.1944 г. (возможно 01.04.1944 г.). Возможно – это позиция перед крепостью Прага, предместьем Варшавы.

Алексей Михайлович Солдатов.

Алексей Солдатов. Доброволец автозавода, боец 27-го Танково-самоходного полка им. Наркомсредмаш, Май 1943 года. г. Курск.

Алексей Михайлович Солдатов родился в 1918 году в селе Михайловском Калужской области.

Работал на заводе ЗИЛ с 1936 года рабочим металлурга, затем – заведующим хозчастью.

В 1941 году ушёл в числе первых добровольцев на фронт в составе 121-й танковой бригады, сражался в танковых войсках.

Закончилась война. Пришла Победа, которую Алексей Солдатов встретил в Венгрии.

И вновь он на ЗИЛе. Двадцать один год А. Солдатов работал с кадрами, подбирал пополнение заводскому коллективу. Последние годы трудился старшим инженером в управлении оборудования.

Имел ряд боевых наград.

Материал представила дочь Алексея Солдатов Нина Лукина (переводчик текста ПРОЛОГА к «Алтарю Отечества» на английский язык)После Победы была переписка между боевыми друзьями. Один из них прислал Алексею Солдатову фотографию (окончание фамилии на её обороте написано неразборчиво ВКрахт… ВКУХТ???), с вопросами.

Вопрос к А. Солдатову: «Наверное, тебе тут кое-кто знаком: СКОРОБОГАТОВ, медик из нашей роты, фамилию не помню; нач. боепитания, БРИЖЕНЕВ – младший и отмеченный значком х – это я. Принимаю румын с их машинами Т-4. Я переводчик. Март 1945 г. Напиши фамилии, если помнишь. Подпись ВКрахт… (ВКУХТ…???)

Шанс на любовь

Пишу из окопа, родная.Жестокий закончился бой…Ты ждёшь меня – верю! Я знаю:Я мысленно связан с тобой.Воюю с врагом беспощадно,За Родину насмерть стою!Наград никаких мне не надо —Тебя больше жизни люблю!Вернусь, я вернусь непременно,Не дрогнув, – врага разгромлю!И буду твердить неизменно:Мой ангел, тебя я люблю!Мы снова закружимся в вальсе,Вновь будут все ночи без снов!..Врагу не оставлю я шансов —Все шансы отдам на любовь!27 февраля 2010. Мария Веселовская-ТомашЮлия Ивановна Старовойт-Карташева

Юлия. 1941 год.

Война-разлучница

Рассказ

Юлька родилась первого сентября 1922 года в белорусском городе Гомеле, из которого по окончании семилетки уехала учиться на медицинского работника в город Москву.

Шёл 1940 год… Юлия Старовойт училась в медицинском училище, рядом с которым и жила. Как и вся молодёжь, бегала на танцы.

В один из вечеров её пригласил на танец симпатичный, необыкновенно красивый, галантный юноша в форме лётчика-курсанта. Как-то не вязалась его внешность со скромным характером. Но это был не только миловидный, скромный парень – он ещё и пел очень задушевно. А как танцевал! На разных конкурсах – только призовые места.

После первой же встречи с молодым человеком, девушка поняла, что влюбилась. По-настоящему. Очаровал её этот неотразимый по красоте курсант. А он – он тоже не остался равнодушным: девушка глубоко запала в душу. Серьёзная красавица, с густыми, пышными, волнистыми белокурыми волосами сразу привлекла его внимание.

Закончив первый курс медицинского училища Юлька собралась уехать домой на каникулы. Соскучилась по близким. Дома ждали сестра, два брата, папа и мама. Были взяты уже и билеты на поезд на 30 июня 1941 года.

Утро принесло беду – началась война. В это даже не поверилось, но тут её лётчик-курсант, Евгений, забежал проститься: «Ухожу на фронт!». Юля прощалась с любимым в смятении чувств, в тревоге.

Молодые люди не успели даже хорошо узнать друг друга, но были убеждены, что это Любовь. Простились и обещали писать письма.

Поезда до Гомеля не ходили. Билет вмиг повзрослевшая Юля сдала.

Студентка, будущая медсестра осталась в Москве. Пошла с подругами в военкомат, чтобы их отправили на фронт. Там сказали, что они и в Москве нужны. Девушек отправили копать окопы, заготавливать топливо для Москвы, дежурить на крышах, чтобы тушить зажигалки – так назывались зажигательные бомбы.

Когда началась учёба, то работы ещё больше прибавилось: немец рвался к Москве, поступали раненые: все, кто оставался в городе, – стали дежурить в госпиталях.

Юлечка, уставая до полуобморочного состояния, как, впрочем, и остальные, работала в городской больнице номер 40. Им было трудно, но на фронте ещё тяжелее приходилось солдатам. Им писали письма, отправляли посылки с платочками, рукавицами, носками.

Юля писала и ждала ответных писем от Евгения.

Как только отогнали немца от Москвы, Юлию Старовойт командировали на помощь осаждённому Ленинграду: 1 марта 1942 года Юлия уже была в пути.

«Дорога жизни» – одна из примечательных страниц героической обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Так назвали ленинградцы путь через Ладожское озеро, проходивший зимой по льду, когда лед достиг такой толщины, которая допускала транспортировку грузов любого веса, и летом по водной глади. Это был единственная дорога, связывавшая с сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.

До войны в Ленинград по множеству железнодорожныхлиний и веток каждый день прибывала не одна тысяча вагонов со всякими грузами, по рекам и каналам шли пароходы и баржи – с дровами, углем, нефтью, мукой, крупой и многим другим. Линии передач несли электрическую энергию со станций, расположенных на Волхове, Свири, в верховьях Невы. С началом войны все эти пути были перехвачены врагом. Огромный поток грузов иссяк.

Продовольствие и боеприпасы стали доставлять по воздуху, но это была капля в море. Взять нужное число самолётов было негде. Тогда было решено создать новую линию снабжения через Ладожское озеро. Враг стоял на южном и северном его берегах, свободными оставались западное и восточное побережье и между вражескими армиями, существовала узкая полоса – путь по воде. Прежде этот путь мало использовался; Ладожское озеро суровое и бурное, судов, пригодных для плаванья по нему было немного. Баржи водили по каналам, в обход озера, но теперь и каналы попали в руки врага. Оставалась Ладога.

Осенью 1941 года начались перевозки через озеро. Потом по нему пролегла знаменитая ледовая трасса – «Дорога жизни». Зимой 1941–1942 г. она была единственным средством сообщения Ленинграда с Большой землёй. По ней проходили эвакуация населения и промышленного оборудования из Ленинграда, доставка в город продовольствия, топлива, подкреплений, боеприпасов, вооружения…

В течение пяти месяцев ни днём, ни ночью, в пургу и в лютый мороз, невзирая на жестокий огонь врага, на дороге ни на минуту не прекращалось движение – шёл транспорт с бесценными грузами для Ленинграда. Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по "Дороге жизни" за весь период её действия, составило свыше 1 млн. 615 тыс. тонн; за это же время из города было эвакуировано около 1 млн. 376 тыс. человек. Для подачи в город нефтепродуктов по дну озера был проложен Ладожский нефтепровод.

Немецко-фашистское командование прилагало большие усилия, чтобы парализовать "Дорогу жизни". Она подвергалась систематическим ударам авиации и обстрелу тяжёлой артиллерией противника, который пытался также перерезать магистраль высадкой десантов и постановкой мин; все его попытки были отражены советскими войсками.

За два года напряжённой работы этот эвакопункт пропустил на Большую землю и тем самым спас жизни не менее 1 миллиона человек. Ленинградцы навсегда запомнили Кобонский храм, ставший для них зримым символом спасения, символом «Дороги Жизни». (По материалам РИА-Новости).

Ехали туда долго: всё время «Дорогу Жизни» бомбили. Когда переехали Ладогу, то очутились просто в аду!

Ленинград… Кругом трупы, обстрелы не прекращались, постоянные налёты самолётов… Не было ни света, ни воды, ни тепла.

Некоторые жители города замерзали в постелях. Квартиры нечем было отапливать. Иногда люди разводили костры прямо на полу в квартире, бросая в них книги и всё, что могло гореть, «отапливая» помещение, согреваясь таким образом. В зиму с крутыми, трескучими морозами это мало помогало, но хоть создавало видимость тепла.

Многие окна домов зияли чёрными пустотами: выбитые стёкла нечем было заменить, разве что сохранившимся одеялом или каким-нибудь тряпьём.

Лифты не работали. Людям тяжело было подниматься в свои квартиры. Часто звучала сирена тревоги. Обессилевшие от голода-холода ленинградцы мужественно переносили блокаду. Город не думал сдаваться. Бесконечно долгих девятьсот блокадных дней пережили. Жаль, – не всем посчастливилось дожить до освобождения города…

Юля ходила по всем вокзалам, по тропкам в скверах и парках – собирала трупы.

У Невы извивались громадные очереди из измождённых ленинградцев, которые стояли с бидонами, вёдрами и, набрав в них воды, волокли домой на саночках, если у кого они были.

Везде валялись трупы умерших, закоченевших детей, стариков, женщин, которые шли на Неву зачерпнуть воды и обессиленные падали, пытались, но не смогли больше подняться. Иные падали рядом с саночками: бидоны, вёдра опрокидывались, вода разливалась, тут же превращаясь в ледяную корку. Мёртвые лежали, словно в хрустальных коконах. Кто не мог подняться, – вода тому уже не была нужна… И хоронить умерших некому было. Если отыскивались родственники, то на саночках увозили на ближайшее кладбище или хоронили их просто в ближнем скверике. Земля была каменной, не хватало сил выкопать глубокую яму… Людей, чей путь обрывался внезапно, занесённых снегами, находили весной, когда таял снег.

Юлия ездила из одного конца города в другой конец – она работала в поликлинике. Лечить людей нечем было: лекарств не было. Казалось, из всех доступных лекарств только и было душевное тепло, сочувствие и сострадание! Иначе б не выдержали ленинградцы.

А сердце Юли к тому же томилось и от неизвестности, тревоги: где Евгений? Жив ли? Не в плену ли?.. Великое чувство любви заставляло бороться и приказывало выжить. Ребята потеряли друг друга, как это случалось в то страшное время с миллионами людей… Письма не доходили. Фронт всё время передвигался, почта не успевала находить адресатов. В те дни тяжело раненый Евгений, находясь в госпитале города Кисловодска, писал на все фронты, также разыскивал свою любимую.

В один из счастливейших дней Юлия получила от милого письмо. Этот день она запомнила навсегда! Душа, переполненная радостью, трепетала. Радость била через край, так как в последнее время её было мало: Гомель был оккупирован немцами, с родителями никакой связи не было. Юлечка, горячо любившая своих родных, давно их не видевшая, переживала и тревожилась: как там они… Так что получить письмо от любимого – праздник! А в письме столько слов о любви, словно и не идёт страшная война, столько нежности и отчаяния, что они не могут тут же, сию минуту, встретиться! И успокаивала только надежда на то, что война вот-вот кончится! Она не должна продолжаться вечность!

Юля взывала к Всевышнему:

– Господи, ну сделай так, чтобы войне скорее пришёл конец! Я должна встретиться с Женей! Я люблю его! И он меня любит! Война – это противоестественно! Мы созданы для того, чтобы Жизнь продолжалась на Земле. Господи, если Ты есть, если всё видишь, не дай умереть нашей любви!

На фронте всякое бывает, может ранить или убить. Война есть война. Молодая, крепкая Юлия не избежала горькой участи: была ранена. Пролежала в ленинградском госпитале шесть месяцев, а затем её эвакуировали обратно в Москву. Всё это время тоска заливала сердце щемящей болью. Только надежда, только любовь согревала начинавшие таять надежды. Их везли в Москву. На этой дороге и догнала её весточка от Евгения.

Долгожданная встреча двух влюблённых сердец произошла только в 1943 году в Москве. Юлия уже поправилась, подлечилась и снова стала работать медицинской сестрой в той же больнице номер 40.

За свой доблестный труд Юлия Ивановна награждена медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда» и другими медалями.

Есть у неё шестнадцать медалей. Самые дорогие награды – за оборону наших столиц.

Обретшие наконец-то друг друга влюблённые собирались пожениться восьмого или девятого мая 1945 года, но… не пришлось: помешало «ЧП»: на радостях по случаю Победы Евгений палил из всего, что могло стрелять, и дострелялся: его забрали и посадили на гауптвахту. Но об этом – в другой раз!

Поженились Карташёвы второго июля 1945 года.

Шестьдесят три года шагают вместе! Рядом и в беде, и в радости…

Август 2006Павел Алексеевич Талпа

"На память моим незабываемым: дорогой Кате и дочери Людочке… Польша 6 /1/45

Это имя упоминается в рассказе об Эмиле Портнове. Там есть и фотография П. Талпа. И список рядового состава, подписанный его рукой. Павла Талпа разыскал его внук – тоже Павел Талпа (мы писали об этом в главе об Э. Портнове). С Павлом договорились, что он пришлет материалы, документы, фотографии, касающиеся его деда.

Его 1-е письмо:

Здравствуйте, Мария. Благодарен вам за информацию, за вашу работу, и сразу прошу прощения, что вовремя не прислал обещанный материал. Я всё отсканировал сразу после нашей последней переписки, но из-за поездки не успел отправить. Мария, если есть ещё необходимость в этих фотографиях и информации, то я вышлю… Мы запланировали поездку в Германию, с целью посещения могилы… Ни разу, если не считать далёкого детства, мы вместе (я, мама, брат) никуда не ездили! Вот они результаты! Спасибо!

С уважением Павел.18 марта 2010 года: рукопись в издательстве. Свёрстана уже. Ближе к полуночи пришло второе письмо от внука Павла Алексеевича.

«Добрый вечер, Мария! Высылаю Вам фотографии и немного комментариев, ориентироваться можно по названиям фотографий. Среди этих фотографий вы обнаружите и те, которые дед прислал из Белоруссии, из Польши.

Фотографии его родителей, страницы книги «О боевом пути Уральской 175 дивизии», в рядах которой служили он и моя бабушка Екатерина Федотовна ТАЛПА. На страницах книги шариковой ручкой помечены места, где о нём упоминается. А также фотография его дочери Людмилы (моей мамы). Ну, и мою фотографию, которую я сопоставил (старался и ракурс подобрать) с фотографией своего дедушки.

К сожалению, не подготовил фотографии моей бабушки и своего брата (разница в возрасте с ним – один час, день нашего рождения 23 февраля), но если нужно, то я пришлю.

По рассказам мамы были еще письма, но они уничтожены в связи с неоднозначным отношением в те времена к фронтовым матерям, а также отношением к этому второго мужа бабушки… Это только потом к ветеранам стали относиться иначе, уважать их. Так что эти фотографии чудом сохранились. Если будут вопросы, пишите…

С уважением, Павел».

Родители разведчика.

1944. с. Затон Полесской области.