Алтарь Отечества. Альманах. Том 3

Полторы недели пути пролетели как бы без памяти. Когда Валентину спрашивали, как ей удалось выжить, она отвечала:

– Не помню, я только шла и шла.

Стресс настолько мобилизовал организм, что девушка не заболела, даже не простудилась, только долго потом лечила распухшие от водянистых мозолей и гнойников ноги, которые никак не влезали в туфли. Вскоре Валя Большакова приступила к занятиям в педучилище, куда она, недавняя выпускница седьмого класса, поступила ещё в сентябре 1941 года. Нел личку с трудом оторвали от «мамы» и уложили спать. Малышка не разговаривала, не плакала и почти не подавала признаков жизни. Отпаивали ребёнка козьим молоком и болтушкой из картошки, откармливали хлебом, который отрывался от двух мизерных пайков для иждивенцев. Вскоре с большим трудом удалось получить хлебную карточку и на ребёнка, непонятно откуда появившемся в семье Анны Павловны.

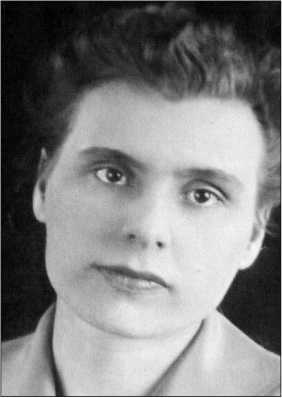

Валентина Васильевна – спасительница Неллички

Мать Нелли, Антонина Сергеевна, продолжила работать на прежнем месте, на полуразрушенной фабрике – надо было как-то существовать.

После войны она получила правительственные награды, главная из них медаль «За оборону Ленинграда».

Ей очень хотелось найти свою дочь, но данных нигде не было, а архивы неизвестно куда вывезены. А тут пришла похоронка на мужа, который после длительного лечения в госпитале скончался от тяжёлых ран. Страдания молодой женщины были так велики, что она вновь заболела. После снятия 900-дневной блокады 27 января 1944 года в Ленинград стали поступать посылки и письма. Получила радостное известие и Антонина Сергеевна о том, что Нелличка жива и даже здорова и находится в костромской области у своей бабушки Анны Павловны. В 1944 году Антонина Сергеевна привезла дочь в Ленинград.

В совершенно разрушенный город без тепла и света возвращались жители города и дети из детских домов, за водой ходили на Неву. Постепенно открывались больницы и госпитали, школы, театры и концертные залы, пошли трамваи. Жизнь изменилась к лучшему, но по-прежнему оставалась изнуряюще-голодной: пожалуй, только выросли хлебные пайки, да к ним прибавились крупы. Мать Неллички нередко увозили в больницу, и девочка часто оставалась со своими соседями и родственниками. А вскоре её вновь ждал ленинградский детский дом. Вот оно, несостоявшееся, обожжённое войной детство: недолюбленный ребёнок, выросший без кукол и игрушек, без конфет и подарков, без тепла и сострадания матери, без сильных рук отца – ребёнок, выросший без родителей, у которых так и не случилась возможность в трудную годину прижать дочурку к своему сердцу! Дети блокадного Ленинграда, недополучившие смеха и радости, не наученные любить, искалеченные душой и телом, более, чем кто, умеют любить и радоваться каждому дню своей жизни, сочувствовать и сострадать, ценить и беречь жизнь. Стойкие духом, после войны они нашли в себе силы жить, учиться, много работать, восстанавливать любимый город, творить и созидать. При этом легко ранимые, они всю жизнь нуждаются в теплоте и заботе своих близких. Та самая девочка Нелличка Потёмкина выросла, окончила школу, получила профессию и стала классной портнихой, работая в престижных ателье, вышла замуж и родила двух замечательных сыновей, имеет внуков. К сожалению, добиться статуса «жителя блокадного Ленинграда» Нелли Михайловна долгие годы не могла: часть архивов сгорела в результате бомбёжек, часть была отправлена в тыл, который вскоре подчас становился фронтом, и там уничтожена. Вывезенная с детским домом в двух с небольшим годовалом возрасте из осаждённого фашистами города, она ничего потом не могла доказать. Ответ на запрос был, как приговор:

– Не положено!

Слишком мало времени девочка прожила в блокадном городе. Но ей этого хватило на всю оставшуюся жизнь. И всё же, несмотря на это, безмерная любовь к людям и к своему родному Ленинграду не истощима. Она очень гордится городом, ценит и дорожит в нём буквально всем. Пожалуй, нет уголка, который Нелли Михайловна Шмелёва (Потёмкина) не прошла пешком.

Голодные годы в раннем возрасте… Детский организм не может качественно сформироваться. И Нелли Михайловна не исключение. Но на болезни она не жалуется, терпеливо переносит выпавшие на её долю испытания, и достойно несёт свой крест. И пусть долгие годы её будет всегда сопровождать счастье – она его выстрадала!

Опалённая огнём побед и пеплом поражений война коснулась и Неллич-кину спасительницу Валюшку. Война «паровозным колесом» прокатилась по судьбе жизнерадостной девушки. Всю войну голодала вместе с матерью, им нечего было одеть. В 1944 году она закончила педучилище и получила направление на работу. Через всю страну по комсомольской путёвке Валентина ехала учить ребятишек в разрушенное войной село. Ушёл на фронт и вскоре погиб её названный жених Вовка АНФИНОГЕНОВ. Чуть ли не с раннего детства ребятня дразнила их «женихом и невестой», дружба была чистой и трогательной. Четыре месяца «учёбки» – и новоиспечённые лейтенанты шли командовать ротами и полками. Валентина Васильевна вспоминает, что «последнюю весточку получила осенью 1944 года:

– «Завтра идём в бой»!

Бой для юных младших командиров был первым и последним. Бои тогда шли по всей линии фронта. Безусые лейтенанты и рядовые этого призыва из городка Солигалича Костромской области погибли все до одного, не вернулся никто. Когда стали приходить похоронки одна за другой на ещё недавних новобранцев, город стонал от воя и плача. Так и не дождалась девушка своего счастья с названным женихом. Война искалечила многие судьбы. Потом у Валентины Васильевны будет замужество и рождение детей, но вся её жизнь теперь пойдёт совсем другим путём. Когда судьба человека, в силу непредвиденных обстоятельств, отклоняется от подаренного свыше, то вся жизнь складывается совсем иначе. И тогда неизвестно откуда появляются непредусмотренные судьбой складки – извилины жизни и множество препятствий, приносящие неизгладимые страдания и горькие разочарования. Но это уже совсем другая история.

Написано со слов ВОЛКОВОЙ Валентины Васильевны, проживающей с 1956 года в городе Сортавала республики Карелия, что на северо-западе нашей страны. Это та самая мужественная девушка Валюшка, которая до сих пор не понимает, что совершила героический поступок в свои неполные шестнадцать лет…Валентина Васильевна – старейший житель города, заслуженный педагог. С самого основания школы-интерната, она тридцать с лишним лет проработала заместителем директора и учителем русского языка и литературы. Имеет правительственные награды и звания: Ветеран войны и труда, медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», почётное звание «Отличник народного просвещения» и другие.

2010

Юхневич (Тервонен) Людмила Ивановна

Людмила Ивановна Юхневич (Тервонен)

«Время не властно» – так называется одна из книг писательницы, поэтессы и журналистки из Карелии, блокадницы Людмилы (Люли) Ивановны ТЕРВОНЕН, которую она составила по воспоминаниям ленинградских блокадников, проживающих в городе Сортавала. Эпиграфом выбраны стихи Ю. Воронова:

Время – лекарь. И эту рольПовторяет оно со всеми.Но бывает людская боль,Над которой не властно время.Людмила Ивановна многие годы собирает материалы о блокаде родного Ленинграда и возглавляет организацию жителей и защитников осаждённого города, которых в городе Сортавала, где она проживает 50 лет, оказалось немало. Участвует в работе Международной ассоциации блокадников. Содействовала организации сбора денег на строительство в С.-Петербурге храма Успенья Пресвятой Богородицы в память о жертвах блокады, на каждом кирпиче которого высечены имена жителей осаждённого города. Имеет звания: «Ветеран блокадного движения», «Ветеран труда», награждена почётным Знаком к 90-летию республики Карелия и многими медалями, в том числе литературными: к юбилеям А. С. Пушкина и М.А. Шолохова. Людмила Ивановна – автор гимна города Сортавала. К 300-летию Санкт-Петербурга и 370-летию города Сортавала издала сборник стихов «Свет Родины». О своей второй Родине – Сортавала она пишет с благодарностью и любовью:

В сиянии солнечных небес,Где горизонт рисует лес,Где воды синью полыхают,И свежестью благоухают,Он мнится городом чудес.Проработала Людмила Ивановна 32 года детским врачом, честно выполняя свой долг, за что имеет звание «Отличник здравоохранения СССР». И всё это время развивала в себе талант поэта и журналиста, она является автором ряда книг, переведённых на финский язык. Книга «Психологическая общность ленинградских блокадников», написанная в содружестве с доктором биологических наук Магаевой С.В., раскрывает их психологические портреты. Людмиле Ивановне, детскому доктору, было интересно исследовать и обобщить опыт блокадников, как отразилось на поведении людей и их здоровье длительное голодание, особенно детей. Ведь она сама – блокадный ребёнок. Выяснилось, что, несмотря на нечеловеческие испытания и тяготы войны, многие из них полноценно учились. Поразительно, но многие ребятишки, качаясь от слабости и порой теряя сознание от голода, торопились в школу, располагавшуюся в самые тяжёлые годы блокады в бомбоубежище. При свете керосиновой лампы закоченевшими руками, из которых вываливались перьевые ручки, замёршими чернилами и карандашами ребятишки учились писать и рисовать на обрывках газет и клочках листовок, поскольку не было тетрадей.

Героический подвиг совершали и педагоги, прививавшие детям любовь к истории своей страны, к литературе и точным наукам. Многие ученики потом стали учёными, педагогами, врачами, музыкантами, художниками, писателями. Например, Артур Николаевич ЧИЛИНГАРОВ, переживший блокаду ребёнком, стал учёным океанологом, академиком, президентом Ассоциации полярников, депутатом Государственной Думы РФ.Несмотря на нечеловеческие условия существования, блокадники переносили тяготы судьбы с большим достоинством. Истощённые, они продолжали работать на заводах, делали оружие и отправляли его фронту. Самоотверженно служил Отечеству хирург Фёдор Григорьевич УГЛОВ, проводивший тяжёлые операции при свете керосиновой лампы под бомбёжками и артобстрелами неприятеля. Академик прожил более ста лет и всё это время неустанно работал. В чём секрет физической выносливости блокадников? «Смерть выбирала самых слабых телом и духом; жизнелюбивых и терпеливых она пощадила, – так считают авторы книги «Психологическая общность ленинградских блокадников».

Блокада, как это не парадоксально звучит, породила неординарных, творческих личностей. Возможно, это связано с необходимостью использовать для выживания дополнительные, скрытые резервы детского организма.

«Профессиональные и творческие успехи, – утверждают авторы книги, – стали возможными благодаря огромной силе воли, выдержке, терпению, психологической выносливости и способности к преодолению экстремальных ситуаций». Людмила Ивановна ведёт переписку с блокадниками, борется за их права, пишет о них книги.

– С какой целью Вы тратите на это так много своего времени и душевных сил? – интересуюсь я.

– Считаю своим гражданским долгом перед погибшими и ещё живыми жителями и защитниками Ленинграда рассказывать молодому поколению о трагических и героических днях блокады. Для этого нужно оставить правдивые воспоминания, чтобы помнили потомки и берегли мир. По этому поводу Людмила Ивановна пишет:

Есть у сердца святые печали,Их на радости не разменять:Как в блокадном кольце голодали,Обречённые умирать;Как безжалостно смерть косилаМолодых, стариков и детей;Как, теряя последние силы,Шили саван для близких людей.Как заснеженный город спасая,Сотни тысяч погибли солдат;К нашей памяти тихо взывая,Обелиски повсюду стоят.Эту память живую, мы знаем,Никогда никому не отнять!Мы её, как священное знамя,Нашим внукам должны передать.На карельском радио и местном телевидении часто звучит задорный смех Людмилы Ивановны и бархатный голос с насыщенным тембром, с красивой дикцией и мелодичной интонацией. Задушевность и теплота, широта взглядов, глубокие знания и принципиальность делают её программы доступными и понятными для любого возраста, эмоциональными, надолго запоминающимися, они затрагивают тонкие струны души и глубокие переживания у слушателей и телезрителей.

Людмиле Ивановне небезразлично абсолютно всё, что происходит на её второй Родине – Сортавала. Она участвует во всех значимых общественных мероприятиях: это и презентация книг в городской библиотеке, и возложение цветов у братской могилы защитников города… Участвует в работе Совета общественных организаций и Совета по здравоохранению. Она создала Питерское землячество в своём городе, члены которого ежегодно посещают памятные морякам Ладожской военной флотилии знаки на острове Валаам, мысе Рауталахти, опускают памятные венки в воды Ладоги. И такие почести оправданы: героическая Ладожская флотилия прославилась тем, что в годы войны обслуживала и защищала «Дорогу жизни», участвовала в обороне Ленинграда и освобождении Карелии. И вся эта многогранная работа отнимает у Людмилы Ивановны массу времени. Но она считает своим долгом поддерживать историческую память – чтобы помнили.

– Я – человек долга, – говорит Людмила Ивановна – так воспитано наше старшее поколение. С годами Людмила Ивановна поняла, что семейные ценности для неё святы.

– Семья – прежде всего! – Говорит она, окружая чистотой и порядком в доме и заботливой теплотой отношений своих близких, храня верность традициям – всё это привито ей ещё в раннем детстве. Интеллигентность, унаследованная от отца, во всём: во внешнем облике, в мыслях, поступках и делах. Общение с Людмилой Ивановной доставляет окружающим огромное удовольствие. Возле этой женщины согревается сердце и оттаивает душа. Причиной тому: ум и широкая эрудиция, доб рожелательность и коммуникабельность, уважение, деликатность и тактичность, скромность, обострённое чувство справедливости и правдивости – всё это привлекает к ней людей разных возрастов и разных взглядов на жизнь. Её отличает умение внимательно выслушать собеседника, понять и ненавязчиво посоветовать. Взывая к её мудрости, можно не сомневаться: мудрый совет будет обеспечен. А что такое мудрость? Это широкая эрудиция, знание закономерностей общественного развития и большой жизненный опыт. Приученная к долготерпению с детских лет, она тихо грустит и тихо воспринимает свои успехи, но громко радуется успехам близких. Открытость к восприятию окружающего мира и любознательность сочетаются с твёрдостью убеждений. Никакого уныния и пессимизма, хорошее настроение и бодрость духа – вот, что отличают Людмилу Ивановну от нас многих. Женщина, излучающая радость – счастливая женщина. И счастье это Людмила Ивановна всю сознательную жизнь искусно творит своими руками:

Счастье – это умение видеть,Слышать и верно любить,Думать, страдать, ненавидеть,На этой земле просто шить!Эти слова стали эпиграфом к новой книге поэтессы.

Людмила Ивановна – любящая жена, мать взрослых детей и двух замечательных внуков, которые о ленинградской блокаде, изранившей страданиями душу и голодом тело их бабушки, ещё мало что знают. Людочка Юхневич или Люля, как её называли близкие, родилась в 1938 году в Ленинграде в большом красивом доме с широкими лестницами, с лепниной на фасаде, на проспекте Села Смоленского Володарского района.

Мама девочки Елизавета Устиновна ЮХНЕВИЧ происходила из многодетной семьи сибирских крестьян. По приезде в Ленинград окончила курсы и работала оператором на железнодорожной станции. А затем освоила бухгалтерское дело. Отец Иван Борисович ЮХНЕВИЧ – коренной ленинградец из интеллигентной семьи, работал инженером – строителем. Счастливый папаша был так рад рождению дочери, ангелочка небесной красоты с карими глазками и чёрными вьющимися волосиками, что сделал любимой супруге очень дорогой подарок – беличью шубку, шапочку и муфту. Эту шубку Елизавета Устиновна не продала даже в тяжёлые годы блокады, увезла с собой в Сибирь и носила ещё долго после войны. Кто же знал, что счастливое детство и безоблачное небо будут такими недолгими?

Война застала Людочку и её братика на загородном хуторе у деда Бориса, куда на всё лето съезжалась многочисленная родня. Всей семьёй вместе с бабушкой они заторопились в город, чтобы лихолетье встретить в родном доме.

Восьмого сентября 1941 года блокадное кольцо сомкнулось окончательно, и связь осаждённого города с внешним миром прекратилась. Брат матери Иван работал в вагонном депо и помогал, как мог. Он сделал печурку – буржуйку, возле которой проходила вся блокадная жизнь. Елизавета Устиновна стала работать кипятильщицей, чтобы получать по рабочей карточке 250 гр. хлеба. Больше не давали ничего. Измученная голодом женщина вставала затемно и на саночках везла с Невы две кадушки воды, кипятила её в титанах и разливала жильцам дома по два литра в сутки. Дрова заготовляла, как могла: ломала сараи, деревянные заборы, мебель.

Зачастую она поднималась в квартиры, в которых жильцы не в состоянии были двигаться, и разносила горячую воду. Дневная иждивенческая пайка хлеба зимой 1941 года для детей и бабушки составляла 125 граммов хлеба. Но даже эти мизерные кусочки хлеба мать не позволяла съедать сразу, она делила их на три части и давала утром, днём и вечером. Несмотря на все тяготы жизни, в доме всегда царила чистота и установленный порядок.

Сберегая силёнки, дети мало двигались, а больше лежали, заботливо укрытые матерью.

– И всё равно было нестерпимо холодно из-за отсутствия тепла и от голода. И только обжигающий глоток воды на некоторое время возвращал к жизни, – вспоминает Людмила Ивановна.

В январскую стужу девочка встретила своё четырёхлетие. На праздничном столе – всё те же кусочки хлеба и кружки с кипятком. Пение и танцы, издавна принятые в семье, отменялись по случаю отсутствия сил.

– Настоящий праздник состоялся тогда, – говорит Людмила Ивановна, – когда отец привёз с линии фронта кусок мороженой конины. Бабушка накрутила котлет и пожарила их на воде. Мясной аромат щекотал ноздри оставшихся в живых немногочисленных жильцов дома. К квартире подползали способные передвигаться люди, не видевшие мяса несколько месяцев. Бабушка каждого угостила котлеткой.

В первый год блокады семья ещё отмечала новогодний праздник. На ёлочной ветке висели довоенные орехи, обёрнутые золотистыми фантиками, и засушенные конфеты. Вскоре от этой «роскоши» ничего не о сталось. Отец, работавший на строительстве госпиталей, больниц и оборонительных сооружений, отдавал свой хлеб семье и таял на глазах. Весной 1942 года он слёг и умер от истощения в новой больнице, которую сам проектировал. Ушёл на фронт и дядя Иван. Помогать стало некому. Сколько продлится блокада, никто не знал. Мать металась в поисках дополнительной работы и пайки хлеба. Но скудного питания не хватало, и голод брал своё. Понимая, что выжить в экстремальных условиях осады города семья не сможет, Елизавета Устиновна в августе сорок второго получила разрешение на эвакуацию из блокадного кольца на родину, в Сибирь. Путь предстоял нелёгкий – сначала под обстрелом вражеских самолётов на катере «Дорогой жизни» по Ладожскому озеру. Под прикрытием авиации несколько катеров и буксиров сумели успешно добраться до берега, но не всем посчастливилось остаться в живых: некоторые суда в этот день были потоплены фашистами. Людмила Ивановна по этому поводу напишет:

Смутно, но помню блокадные дни.Город за шторами прятал огни.Тень дирижабля плыла над Невой.Пламя пожарищ стояло стеной.Голос сирены протяжно звучал.Бомбоубежища тёмный подвал.Голод и крохотный хлеба кусок.Да кипятка, обжигавший глоток.Пламя коптилки, буржуйки тепло…Смерть миновала, нас чудо спасло.Был через Ладогу страшный бросок.Волны трепали наш катерок.Небо гудело – шёл яростный бой.Лётчики нас прикрывали собой.Ужас бомбёжки, брата нытьё,Бабушки руки, молитвы её…Людмила Ивановна помнит, как после переправы на берегу их кормили очень вкусной едой: супом с конским мясом, кашей с маслом и сухарями с чаем. Но мама не позволила детям есть досыта, она знала, что ослабленный голодом организм обилие пищи не выдержит.

А потом началась изнурительная дорога по железной дороге в переполненном товарном вагоне с редко прибитыми досками, в которых раньше возили скот. Путь был мучительным и очень долгим, было холодно и голодно, люди не выдерживали: умерших снимали на каждой станции. Наконец семья обосновалась в Курганской области. Мать работала бухгалтером, по карточке на ребёнка давали всё те же 150 гр. хлеба в день, на взрослого – 300. И больше ничего. Голод продолжался и здесь. И тогда Елизавета Устиновна проявила изобретательность и спасла жизни детей: она продала ценные вещи, привезённые из Ленинграда, выменяла их на пуд соли, которая была большой редкостью, и за эту соль колхоз предоставил ей стельную корову. На свежем молочке детишки поправились и быстро набрались силёнок. Родившегося телёночка пришлось забить, о чём дети горько плакали, а затем, не имея других игрушек, играли с его косточками.

Людмила Ивановна называет ангелами-хранителями матерей блокадных ребятишек:

– Так было всегда, пока они были живы. Впервые мы могли это осознать во время блокады. Мамы делились с нами скудным пайком блокадного хлеба, заслоняли нас собой во время налёта вражеской авиации и артиллерийских обстрелов. Материнская любовь жертвенна и беззаветна.

После снятия девятисотдневной блокады 27 января 1944 года все ленинградцы заторопились домой. Стали собираться и Юхневичи, но получили отказ: их квартира, как и многие другие, была занята строителями и другими специалистами, прибывшими восстанавливать многострадальный город. И тогда с любимой коровой и сеном в товарном вагоне семья прибыла в Выборг к брату Ивану, вернувшемуся с фронта после ранения. Здесь корову продали и купили большую комнату в старом финском доме и швейную машинку, чтобы подрабатывать, помимо основной работы на железной дороге, ещё и шитьём.

– Машинка стучала постоянно, когда я ложилась спать и когда вставала, – рассказывает Людмила Ивановна.

Она вспоминает, что «есть хотелось всегда, посуду можно было не мыть: мы с братом лизали сковородки после картошки, жареной на воде, и кастрюли после каши».

Людочка с братом отвечали за отоваривание хлебных карточек и очень боялись их потерять. Тогда карточки пропадали очень часто, и не только: пропадали и люди, ушедшие их отоваривать во время бомбёжек и артобстрелов. И однажды, перестраховавшись, дети и в самом деле их потеряли, спрятав, неизвестно куда. Семья с трудом пережила трагедию. Нашли пропажу уже после отмены карточной системы в 1947 году. Хлеба теперь ели вдоволь, хотя ещё долгие годы всё равно хотелось есть.

Несмотря на голод и неустроенность жизни, Людмила успешно окончила школу, поступила и успешно окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт. Работать детским врачом приехала в Сортавала – уютный городок, что стоит на живописном Ладожском озере, когда-то подарившем второе рождение ей и тысячам других блокадников. Людмила Ивановна трепетно и нежно поклоняется Ладоге, она пишет:

Я поклоняюсь Ладоге Могучей;Её волне, то плавной, то кипучей,Когда её тяжёлый валДробится, пенится меж скал…С присущей ей наблюдательностью и творческим воображением, поэтесса восхищается буйством и непокорностью могучей ладожской волны:

Я принимаю Ладоги капризы,И летние и зимние сюрпризы,Когда под шубой, утеплённая,Она не будет покорённая,Лишь вся в сверкающих снегахЗадремлет в сладостных мечтах:Сломать все зимние оковы —И буйствовать, и веселиться снова!..А сколько чувственности в лирике Людмилы Ивановны:

Туман пуховым одеяломПрилёг на ладожские скалы,Закрыл надёжно небеса;Вблизи темнеют лишь леса…О поэзии Людмилы Ивановны можно говорить бесконечно долго. Она мастерски проникает в самую сущность природы и человека. И не только нас, почитателей её творчества, восхищает глубокое и чувственное восприятие природы, вместе с ней и человека. Пожалуй, именитые русские поэты прошлого, живи они в наше время, непременно проявили бы интерес к элегантности мысли, изяществу слога, мелодике слова, богатству образа и тонкости метафоры в поэзии Тервонен Л.И.

Её стихи хрупкие, как фарфор, издающие хрустальный звон. Художественные образы льда, метели, снега, шторма, волны, тумана, леса, неба и воды… наделены душой, состояние которой созвучно с человеческими ощущениями, переживаниями, характерами. Стихи полны света, неподдельной чистоты и счастья бытия. Символичны и названия сборников: «СветЛадоги», «Свет любви», «Мелодии сердца».