По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

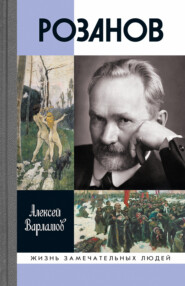

Ева и Мясоедов

Жанр

Серия

Год написания книги

2020

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Но если бы в эту минуту она могла его видеть, то его лицо поразило бы ее. Оно выражало безмерное отчаяние и отвращение к самому себе.

– Сволочь, – пробормотал он, – какая же я сволочь! Господи, как Ты такое только допускаешь.

Он подошел к окну, прижался к холодному стеклу и услыхал гудок и шум электрички, уносившейся в сторону роддома, посмотрел вниз, где два случайных фонаря освещали свежий снег, выпавший прошлой ночью, открыл окно и несколько минут стоял неподвижно и жадно дышал морозным воздухом.

Затем взял вчерашнюю бутылку с остатками коньяка и плеснул в рюмку.

На часах было без четверти двенадцать. Этот бесконечный изматывающий день кончался, и мужчина подумал, что сегодня – день рождения его сына. Что бы ни было, у него родился сын, и этого уже никто не отнимет. Этот день рождения мог стать единственным и последним, но пока что он был, и он выпил глоток коньяка, упал на колени перед распахнутым темным окном и жадно зашептал:

– Господи, накажи меня как угодно, возьми, сколько Тебе надо, лет моей жизни, возьми мое здоровье, силы, возьми ту избушку – возьми все, только пусть он живет.

Часть третья

1

На третьи сутки угроза жизни младенца миновала, однако эти дни дались ему нелегко. В его организме все время шла отчаянная борьба, его лихорадило и трясло, из полутора килограммов он потерял почти пятую часть, но сыпь исчезла, левое легкое раскрылось и дышать ему стало легче. Он больше не нуждался ни в капельнице, ни в подаче распыленного кислорода, уменьшились отеки, и два дня спустя его перевезли из реанимации в специальное отделение по выхаживанию недоношенных детей, располагавшееся в маленькой двухэтажной постройке в пяти минутах езды от роддома. В тот же день женщину выписали домой.

Она вышла, ступая немного неуверенно, неуклюжая в своей тяжелой шубе, с постаревшим лицом и морщинами под глазами, в черном пуховом платке, резко оттенявшем ее бледность, и зарыдала – но не облегчающими сладкими слезами, а тяжелыми, глухими, полными отчаяния и ужаса. Случилось то, чего она и в кошмарном сне побоялась бы увидеть: она вышла из роддома без ребенка на руках, воровато пряча глаза, точно преступница.

С первых дней своей жизни, несчастный, не получивший ее тепла и любви, ни разу ее не видевший и даже не дотронувшийся до нее, он попадал в чужие руки, а ей предстояло вернуться в мир, где все будут жадно допытываться и обсуждать, что с ней случилось, как, почему, злословить и притворно выражать сочувствие. Она с ужасом подумала о свекрови, о собственной матери, о телефонных звонках и неловких словах людей, не знающих, то ли поздравлять, то ли сочувствовать, и ей захотелось скрыться от людских глаз еще сильнее, чем в первые месяцы беременности.

Утреннее возбуждение, когда ей сказали, что ребенка переводят из реанимации и это очень хороший признак, прошло. Она сидела в электричке, полуотвернувшись от мужа, скорбная, сжавшаяся внутри и отрешенная от всего. Дома, наспех поужинав и сцедив молоко, легла спать, но спала плохо, то и дело просыпаясь в бреду, и собственная квартира казалась ей чужой. А рано утром, едва зажглись первые огни в башне напротив, вышла на улицу и отправилась к станции.

На длинной широкой платформе она села в теплую электричку, и по мере того, как поезд над заснеженной поймой Москвы-реки и широким полем аэродрома, над застывшим каналом и шлюзом, мимо парка, индустриальных завалов и задворок вез ее к нужной станции, в ней усиливалась тревога, и она не могла отделаться от предчувствия, что пока она была дома, с ребенком что-то случилось. Она выскочила из электрички на платформу, где уже чуть-чуть начинало брезжить и плотной толпой шли в чудом уцелевшее НИИ служащие, ускорила шаг и почти бежала, бежала как ненормальная со своими набухшими тугими грудями, стремительно разделась и бросилась в бокс, где лежал ее сын. Однако ей разрешили только взглянуть на него, и остаток дня она провела в комнате для матерей, среди таких же женщин, у которых тоже родились недоношенные дети.

Поначалу она держалась от них в стороне. Ей претили их беспечные долгие разговоры, легкомыслие и веселость, точно ничего страшного с ними не произошло, хотя у многих дела были гораздо хуже и хлебнули они больше, чем она. Роды не застали ее совсем врасплох, она рожала не дома, у нее не было кесарева сечения, не было родовой травмы ребенка, не было двойни, когда один из детей умирает, – она по-своему достаточно легко отделалась, и даже вес, с которым родился мальчик, считался по здешним меркам довольно приличным.

Но они все были моложе, беззаботнее или лучше умели скрывать свои чувства, и, просиживая с ними в этой комнате долгие часы от сцеживания до сцеживания за их болтовней о детском питании, одежде, колясках – о чем ей самой страшно было подумать и поверить, что ее это все тоже коснется и кроме страха и тревоги существует быт, – за всем этим она потихоньку успокаивалась и отогревалась, приходила в себя после шока, и ко многим из этих девиц, не забывавших накраситься и одеться помоднее, привязалась. На нее успокаивающе действовало, что она была не одна, все здесь друг другу сочувствовали и друг о друге заботились, и все они, и богатые и бедные, и образованные и необразованные, счастливые жены, за которыми приходили мужья, и матери-одиночки – все были равны.

Но это чувство покидало ее, едва она выходила из больнички и ехала домой – позднее трех часов оставаться не разрешали, и ночами просыпалась от ужаса, от жутких снов, грохота набегающих и уходящих электричек, от мыслей, что ребенок не очень хорошо прибавляет в весе, вяловат и плохо сосет из бутылочки, а о груди нечего и думать. Она представляла, как ночами он не спит и плачет, никто к нему не подходит, и к утренней электричке от тревоги не чувствовала себя живой.

В ее глазах было столько страдания, что молоденькая ординатор, лечившая ее ребенка и державшаяся со всеми высокомерно и неприступно, относилась к ней совсем иначе, отвечала на все ее расспросы, утешала и разрешала бывать при младенчике дольше обычного.

Первые десять дней он лежал в кувезе, кислород ему больше не подавали, но поддерживали тепло, которое сам он покуда хранить не умел. Кормили медсестры, женщина только сцеживала и отдавала им молоко и полностью чувствовала себя в их власти. Она смотрела на каждую из них с безмолвною мольбою и в их отрывистых фразах пыталась почерпнуть хоть слово о лежащем в кувезе мальчике, но сестры держались еще более пренебрежительно, и в их отношении к себе она чувствовала какое-то превосходство.

Вскоре она узнала, что медсестры делятся на хороших и плохих, на добросовестных и недобросовестных, у каждой из них свой нрав, одна берет все подряд, другая – только деньги, третья вообще не берет ничего. И она, сама же презирая себя за брезгливость и неумение, с каким это делала, клала в карманы шоколадки и пятитысячные купюры, пыталась льстить и заискивать, но это удавалось ей еще хуже.

Так в тревоге она встретила Новый год, запретив себе считать его праздником, потому что праздника, пока дитя было с нею разлучено, быть не могло. Она легла спать, как обычно, сцедив молоко, не сделав для этого дня никакого исключения и не накрыв праздничный стол, и заснула с одной лишь мыслью и мольбою, чтобы все самое страшное осталось в том кошмарном, Богом и Россией проклятом году, а ее муж так и просидел один перед пустым столом и раздражающим экраном телевизора. Но когда в седьмом часу она встала, чтобы ехать в больницу, он сказал, что поедет вместе с ней.

2

Уже почти три недели он был отцом, но до сих пор ни разу не видел своего сына. Тот ужас и ошеломление, которые он испытал в первые дни после его рождения, сменились отупением, он жил механически, смирившись с тем, что произошло, и даже порою об этом забывая. Погруженная в свои тревоги, жена снова отдалилась от него, они почти не виделись и мало разговаривали друг с другом: она, приходя домой, ложилась вскоре спать, а он теперь много работал. Никому из своих знакомых и на работе ни он, ни она не говорили о рождении ребенка, ничто как будто не изменилось в их жизни – только прибавилось недомолвок и взаимного отчуждения. В глубине души он считал ее виноватой и этой вины не прощал. Но новогодняя ночь живо напомнила ему другую ночь, когда, мучимый неизвестностью, он сидел и слушал в темноте стук часов, и теперь он испытал едва ли не физическую потребность увидеть если не самого ребенка – на это он и не надеялся, – то хотя бы то место, где он находился.

Больничка понравилась ему сразу же. Было в ней что-то трогательное, напоминавшее старые московские особнячки. Он вошел на низенькое крылечко, стряхнул снег и сразу за входной дверью на столике увидел большую потрепанную тетрадь, раскрытую посередине. Это был список всех детей с ежедневной отметкой о прибавке в весе. И среди этих фамилий мужчина увидел свою.

В первый момент он не понял, что под этой фамилией значился не он, а когда догадался, в глазах у него потемнело. Это было первое материальное свидетельство того, что он действительно был отцом и кто-то еще на земле носил теперь ту же фамилию, однако это вызвало у него не радость, не гордость и не восторг, а очень острое, болезненное чувство собственной беззащитности.

– Что, папочка, на сына пришли взглянуть? – Он поднял голову и увидел красивую женщину в голубом халате.

Он не был уверен, что действительно этого хочет, но под пристальным и немного насмешливым взглядом врача надел поверх ботинок бахилы и по каким-то коридорам, поднимаясь и спускаясь по крутым лесенкам, прошел в бокс.

Это меньше всего походило на явь: люди в халатах, много молодых женщин, детские кроватки и похожие на аквариумы кувезы – он шел и думал, что сейчас, быть может, произойдет самое важное событие в его жизни – он увидит своего сына.

В маленькой светлой комнате, где сидела полная старушка, врач подвела его к кувезу.

– Ну смотрите, вот он, ваш красавец!

Он представлял сына пусть не таким упитанным и крепким карапузом, каких рисуют на коробках с детским питанием, но то, что он увидел, вызвало у него оторопь. Перед ним лежал и вздрагивал ручками одетый в беленькую распашонку и запеленутый по пояс красненький сморщенный старичок. Распашонка самого маленького размера была ему непомерно велика, и такой же большой была шерстяная шапочка на голове. Он спал раскинув руки, чмокал губами и вздрагивал, но больше всего мужчину поразило то, что этот человечек был абсолютно точной копией его самого, но не маленького, каким он видел себя на младенческих фотографиях, и не теперешнего, а такого, каким ему еще только предстояло стать.

Врач, желая показать мальчика получше, засунула руки в кувез, сняла с младенца шапочку и приподняла его. Маленькая, испещренная венами масленая головка даже не откинулась, а просто закачалась из стороны в сторону, нижняя губа выпятилась, на личике появилась недовольная гримаса, и мужчина испытал такое чувство неловкости и стыда, будто эти нахваливавшие ребеночка женщины мучили его самого, беспомощного и слабого.

Надо было что-то сказать, поблагодарить, но он не мог вымолвить ни слова: ведь это был его сын, и неужели это был его сын? И он пожалел, что послушался эту красивую женщину и увидел то, чего раньше времени видеть ему не следовало.

Выходя из бокса, он столкнулся с женой. Она, одетая в белый халат, несла в руках бутылочку с молочком. Он посторонился и пропустил ее, и его взгляд показался ей таким же растерянным, беззащитным и полным безмолвной мольбы, как несколько месяцев назад, когда только начались их злоключения и ее первый раз положили в больницу.

А женщина, глядя на ребенка, подумала, что теперь он уже не такой жуткий, как в реанимации. К концу третьей недели он догнал свой вес при рождении, ежедневно прибавляя по двадцать – тридцать граммов, ему начали делать массаж, но все равно представить, что настанет день и ей отдадут его, она сможет быть с ним столько, сколько захочет, и никто не будет ее контролировать, женщина не могла.

Она уже привыкла и к этой больнице, и к врачам, и к сестрам, они не казались ей больше такими страшными и жестокими, она приходила сюда как домой, приносила угощение к чаю, охотно разговаривала с другими мамами и даже как будто помолодела на десять лет, потому что к ней обращалась на «ты» даже годившаяся ей в дочки, родившая ребенка в старшем классе девица. Сюда, в этот особнячок, казалось, не проникало ничего, чем жил большой и грязный город: по коридору на первом этаже бродили толстые и важные серые коты, в полдень приезжала машина и привозила для кормящих матерей обед не хуже домашнего, детей выхаживали и растили, пока они не набирали двух с лишним килограммов, – все это повторялось изо дня в день, и иногда наступал праздник, когда какая-нибудь из мам, одетая в этот день особенно нарядно, приносила для всех остающихся торт и на глазах у всей больницы торжественно забирала своего малыша, завернутого в самую красивую пеленку, два одеяла и укутанного так, что еле-еле было видно крохотное, с кулачок, личико.

3

Накануне Рождества младенца перевели из кувеза в его первую кроватку, и матери впервые разрешили взять его на руки. Она взяла очень осторожно, боясь оступиться и уронить, и крохотное тельце показалось ей почти невесомым. Она держала его, бережно прижимая к груди, и думала о том, что теперь уйти от него домой будет во сто крат мучительнее.

Весь вечер она проплакала – перенести столько и быть разлученной с сыном теперь, – Боже, Боже, за что и сколько же еще эта мука будет продолжаться?

Сама она, не вполне оправившаяся после родов, держалась из последних сил, но каждый день в семь утра выходила из дому, чтобы успеть нацедить к утреннему кормлению молока. Ему обязательно надо было давать грудное молоко, чтобы он рос и с каждым днем отползал все дальше и дальше от той страшной бездны. Она снова молилась теперь на свое тело – только бы не кончилось молоко, только бы хватило хоть на первые месяцы. Наперекор всем ее страданиям, страхам и тревогам. Ни одна смесь заменить его недоношенному ребенку не могла, и она сумела расцедить груди до такой степени, что молока было в избытке, хотя вся ее жизнь постепенно превратилась в полурастительное существование: она много пила, потом сцеживала, снова пила, и так каждые два-три часа. Но молоко было жирным, и в каждом глотке, в каждой капле, попадавшей к младенцу, была жизнь. Теперь, когда он лежал в кроватке, ему уже больше не вводили молоко через зонд, а давали сосать из бутылочки. Он сосал плохо, быстро утомлялся и засыпал, она расстраивалась, а та самая красивая врач, которая показывала ребенка ее мужу, в ответ на жалобы грубовато отвечала:

– Мамочка, ваш мальчик – конь. Плохо сосет – значит, время ему не пришло. Он лучше нас с вами знает, когда и что ему делать.

Этот тон ее успокаивал: если бы дело было плохо, с ней бы разговаривали иначе.

И еще был один счастливый день, когда ей первый раз разрешили приложить его к груди, без особой надежды на успех – из бутылочки-то лилось струей, а тут надо было работать. Но когда она приблизила его ротик к груди, он вдруг открыл глазки, точно птенчик, клюнул сосок, обхватил его и стал сосать. Он сосал с открытыми глазами, тихонечко дышал – она чувствовала, как убывает молоко, и только молила Бога, чтобы он не бросил грудь, не устал. Но он продолжал сосать сосредоточенно и очень важно, и когда после кормления его взвесили, оказалось, что он прибавил целых сорок граммов. Она была так счастлива в тот день, что это можно было бы назвать наградой за все ее лишения. Материнство приходило к ней не сразу, а постепенно, так что она успевала прочувствовать и обрадоваться каждой из тех вещей, которые обычно наваливаются на женщину скопом. Эти радости были редкими, но когда они были – мальчика посмотрел невропатолог и сказал, что у него нет никаких отклонений, похвалила суровая массажистка, дежурившая в ночь медсестра сказала, что вечером он хорошо кушал и за сутки прибавил целых тридцать граммов, – когда ей случалось услышать или узнать что-нибудь приятное, она не ходила, а летала по этим коридорам и забывала про свою усталость, свои хвори, про то, что сама держится из последних сил.

Тот доктор в роддоме был прав: дни становились длиннее, и дитя росло все лучше и лучше, к середине января он набрал два килограмма, и заведующая заговорила о выписке. «Матерь Божья, Матерь Божья, – шептала женщина благоговейно, – это все Ты. Ты не оставила его и здесь. Ты приходишь к нему, когда меня нет». И страх, казалось, навсегда пронизавший все ее существо, стал уходить, она больше не боялась, что, придя однажды утром в больницу, услышит, что случилось несчастье. Она постепенно поверила, что у нее родился сын, никто не отберет его и она будет с ним жить, кормить, пеленать, гулять, будет его купать – все это придет, и даже то, что все стоило ей стольких кошмарных часов и дней, уйдет в прошлое и станет просто воспоминанием.

Тогда же она решилась на то, на что очень долго не могла решиться: дать мальчику имя, и впервые между нею и мужем возникло разногласие и невидимое, но отчаянное соперничество.

Она инстинктивно очень боялась этого момента. До сих пор она не была уверена в том, что муж станет относиться к ребенку как к своему сыну. За этот месяц она привыкла, что все лежит на ней, к тому же она плохо представляла этого человека стирающим пеленки, моющим пол или ходящим на молочную кухню, в нем слишком сказывались его барское воспитание, эгоцентризм и презрительное отношение к любой домашней работе. Но отстранить совсем она его не могла, и в загс они отправились вдвоем, в тот самый загс, где последний раз были тринадцать лет назад, и до сих пор не могли разобраться, ошибочным или правильным был их визит туда. Молодящаяся пожилая дама выписала свидетельство о рождении, и сочетание фамилии и двух имен, одного, данного женой, – оно не слишком ему нравилось, но возражать он не стал – и другого, его собственного, окончательно узаконило существование ребенка и повлекло за собой вещи, в обычных случаях совершенно непримечательные, но казавшиеся им чудесными: прописку, получение пособия. Снова надо было сидеть в очередях, записываться на прием, составлять заявления и ждать, но от этих бюрократических процедур они получали необыкновенное удовольствие, потому что никому из угрюмых чиновников, скучающих при виде их простого, не таящего подводных камней и, следовательно, не сулящего вознаграждения случая, дела не было до того, в какой срок и с каким весом родился младенец. Он был просто один из десятков тысяч рождающихся в России детей, рождающихся вопреки нищете, братоубийству, грязи, лжи и грозным пророчествам о близящейся кончине мира.

4

Из больницы его выписали в середине января. Последние несколько дней мужчина и женщина ездили по магазинам, убирали квартиру и покупали все подряд: коляску, кроватку, ванночку, бутылки, детскую одежду и постельное белье, женщина шила из марли подгузники. Однако чем ближе был назначенный день, тем неспокойнее ей становилось. Она боялась теперь, что не справится с ребенком, все казалось ей неготовым, неубранным, она не была уверена, что сможет сама переодеть, накормить и искупать его. Она привыкла к тому, что каждый день в больнице мальчика смотрели врачи, теперь же она оставалась один на один с этим слабеньким, тихо дышащим существом, жизнь которого была для нее почти такой же непостижимой и таинственной, как и в пору беременности. И если тогда она сходила с ума и все время прислушивалась, толкается он или нет, то теперь точно так же прислушивалась, дышит или не дышит.

В комнате было тепло, но ей казалось, что он мерзнет. Она положила в кроватку грелку и села рядом. Потом перепеленала его, и хотя прежде делать этого ей не приходилось, все получилось довольно ловко. В положенное время она приложила его к груди, он жадно зачмокал и тут же у груди уснул. Теперь он уже не был таким страшненьким: под кожей образовался небольшой слой жира, она расправилась, исчез пушок на щечках, и он стал походить на обыкновенного младенчика, только очень маленького.

Звонила ее мама, звонила свекровь, она что-то механически отвечала им, а сама не сводила глаз с кроватки. Рядом стоял большой стол, приспособленный ею для пеленания, и на этом столе все необходимое: подгузники, вата, крем, бутылочка с простерилизованным подсолнечным маслом. Это был теперь ее маленький мир, в котором ей предстояло жить вместе с ребенком, и она постаралась сделать его как можно более удобным, обжитым и безопасным, и никого, кроме мужа, в него не пускала. Ни матери, ни свекрови прийти и взглянуть на внука она не разрешила.

Вечером его понесли купать. Он открыл глаза и первый раз за весь день поглядел на склонившиеся головы родителей. Мужчина осторожно его держал, а женщина мыла. Она боялась его переостудить, нервничала, но все выходило как нельзя лучше. Большим куском марли они вытерли его: она тельце, а он головку, поросшую светлым пушком и все еще податливую и мягкую на ощупь. Младенчик хныкал: он хотел кушать и никак не мог вытерпеть, пока мать его запеленает. Он чувствовал близкое тепло и запах ее груди, эта близость томила и возбуждала его. Но только он жадно набросился на грудь, как тотчас же ее отпустил и заплакал. Испуганная женщина прижала его к себе и стала уговаривать поесть, но он корчился и выгибался у нее на руках. У него схватывал от боли животик, он плакал, потому что хотел, но не мог есть, и только спустя некоторое время успокоился и взял грудь. А ночью снова проснулся от боли, она носила его на руках, он плакал и не успокаивался, и тогда мужчина положил его себе на живот, боль сразу же стихла, и он так и проспал на животе у отца до следующего кормления.

– Сволочь, – пробормотал он, – какая же я сволочь! Господи, как Ты такое только допускаешь.

Он подошел к окну, прижался к холодному стеклу и услыхал гудок и шум электрички, уносившейся в сторону роддома, посмотрел вниз, где два случайных фонаря освещали свежий снег, выпавший прошлой ночью, открыл окно и несколько минут стоял неподвижно и жадно дышал морозным воздухом.

Затем взял вчерашнюю бутылку с остатками коньяка и плеснул в рюмку.

На часах было без четверти двенадцать. Этот бесконечный изматывающий день кончался, и мужчина подумал, что сегодня – день рождения его сына. Что бы ни было, у него родился сын, и этого уже никто не отнимет. Этот день рождения мог стать единственным и последним, но пока что он был, и он выпил глоток коньяка, упал на колени перед распахнутым темным окном и жадно зашептал:

– Господи, накажи меня как угодно, возьми, сколько Тебе надо, лет моей жизни, возьми мое здоровье, силы, возьми ту избушку – возьми все, только пусть он живет.

Часть третья

1

На третьи сутки угроза жизни младенца миновала, однако эти дни дались ему нелегко. В его организме все время шла отчаянная борьба, его лихорадило и трясло, из полутора килограммов он потерял почти пятую часть, но сыпь исчезла, левое легкое раскрылось и дышать ему стало легче. Он больше не нуждался ни в капельнице, ни в подаче распыленного кислорода, уменьшились отеки, и два дня спустя его перевезли из реанимации в специальное отделение по выхаживанию недоношенных детей, располагавшееся в маленькой двухэтажной постройке в пяти минутах езды от роддома. В тот же день женщину выписали домой.

Она вышла, ступая немного неуверенно, неуклюжая в своей тяжелой шубе, с постаревшим лицом и морщинами под глазами, в черном пуховом платке, резко оттенявшем ее бледность, и зарыдала – но не облегчающими сладкими слезами, а тяжелыми, глухими, полными отчаяния и ужаса. Случилось то, чего она и в кошмарном сне побоялась бы увидеть: она вышла из роддома без ребенка на руках, воровато пряча глаза, точно преступница.

С первых дней своей жизни, несчастный, не получивший ее тепла и любви, ни разу ее не видевший и даже не дотронувшийся до нее, он попадал в чужие руки, а ей предстояло вернуться в мир, где все будут жадно допытываться и обсуждать, что с ней случилось, как, почему, злословить и притворно выражать сочувствие. Она с ужасом подумала о свекрови, о собственной матери, о телефонных звонках и неловких словах людей, не знающих, то ли поздравлять, то ли сочувствовать, и ей захотелось скрыться от людских глаз еще сильнее, чем в первые месяцы беременности.

Утреннее возбуждение, когда ей сказали, что ребенка переводят из реанимации и это очень хороший признак, прошло. Она сидела в электричке, полуотвернувшись от мужа, скорбная, сжавшаяся внутри и отрешенная от всего. Дома, наспех поужинав и сцедив молоко, легла спать, но спала плохо, то и дело просыпаясь в бреду, и собственная квартира казалась ей чужой. А рано утром, едва зажглись первые огни в башне напротив, вышла на улицу и отправилась к станции.

На длинной широкой платформе она села в теплую электричку, и по мере того, как поезд над заснеженной поймой Москвы-реки и широким полем аэродрома, над застывшим каналом и шлюзом, мимо парка, индустриальных завалов и задворок вез ее к нужной станции, в ней усиливалась тревога, и она не могла отделаться от предчувствия, что пока она была дома, с ребенком что-то случилось. Она выскочила из электрички на платформу, где уже чуть-чуть начинало брезжить и плотной толпой шли в чудом уцелевшее НИИ служащие, ускорила шаг и почти бежала, бежала как ненормальная со своими набухшими тугими грудями, стремительно разделась и бросилась в бокс, где лежал ее сын. Однако ей разрешили только взглянуть на него, и остаток дня она провела в комнате для матерей, среди таких же женщин, у которых тоже родились недоношенные дети.

Поначалу она держалась от них в стороне. Ей претили их беспечные долгие разговоры, легкомыслие и веселость, точно ничего страшного с ними не произошло, хотя у многих дела были гораздо хуже и хлебнули они больше, чем она. Роды не застали ее совсем врасплох, она рожала не дома, у нее не было кесарева сечения, не было родовой травмы ребенка, не было двойни, когда один из детей умирает, – она по-своему достаточно легко отделалась, и даже вес, с которым родился мальчик, считался по здешним меркам довольно приличным.

Но они все были моложе, беззаботнее или лучше умели скрывать свои чувства, и, просиживая с ними в этой комнате долгие часы от сцеживания до сцеживания за их болтовней о детском питании, одежде, колясках – о чем ей самой страшно было подумать и поверить, что ее это все тоже коснется и кроме страха и тревоги существует быт, – за всем этим она потихоньку успокаивалась и отогревалась, приходила в себя после шока, и ко многим из этих девиц, не забывавших накраситься и одеться помоднее, привязалась. На нее успокаивающе действовало, что она была не одна, все здесь друг другу сочувствовали и друг о друге заботились, и все они, и богатые и бедные, и образованные и необразованные, счастливые жены, за которыми приходили мужья, и матери-одиночки – все были равны.

Но это чувство покидало ее, едва она выходила из больнички и ехала домой – позднее трех часов оставаться не разрешали, и ночами просыпалась от ужаса, от жутких снов, грохота набегающих и уходящих электричек, от мыслей, что ребенок не очень хорошо прибавляет в весе, вяловат и плохо сосет из бутылочки, а о груди нечего и думать. Она представляла, как ночами он не спит и плачет, никто к нему не подходит, и к утренней электричке от тревоги не чувствовала себя живой.

В ее глазах было столько страдания, что молоденькая ординатор, лечившая ее ребенка и державшаяся со всеми высокомерно и неприступно, относилась к ней совсем иначе, отвечала на все ее расспросы, утешала и разрешала бывать при младенчике дольше обычного.

Первые десять дней он лежал в кувезе, кислород ему больше не подавали, но поддерживали тепло, которое сам он покуда хранить не умел. Кормили медсестры, женщина только сцеживала и отдавала им молоко и полностью чувствовала себя в их власти. Она смотрела на каждую из них с безмолвною мольбою и в их отрывистых фразах пыталась почерпнуть хоть слово о лежащем в кувезе мальчике, но сестры держались еще более пренебрежительно, и в их отношении к себе она чувствовала какое-то превосходство.

Вскоре она узнала, что медсестры делятся на хороших и плохих, на добросовестных и недобросовестных, у каждой из них свой нрав, одна берет все подряд, другая – только деньги, третья вообще не берет ничего. И она, сама же презирая себя за брезгливость и неумение, с каким это делала, клала в карманы шоколадки и пятитысячные купюры, пыталась льстить и заискивать, но это удавалось ей еще хуже.

Так в тревоге она встретила Новый год, запретив себе считать его праздником, потому что праздника, пока дитя было с нею разлучено, быть не могло. Она легла спать, как обычно, сцедив молоко, не сделав для этого дня никакого исключения и не накрыв праздничный стол, и заснула с одной лишь мыслью и мольбою, чтобы все самое страшное осталось в том кошмарном, Богом и Россией проклятом году, а ее муж так и просидел один перед пустым столом и раздражающим экраном телевизора. Но когда в седьмом часу она встала, чтобы ехать в больницу, он сказал, что поедет вместе с ней.

2

Уже почти три недели он был отцом, но до сих пор ни разу не видел своего сына. Тот ужас и ошеломление, которые он испытал в первые дни после его рождения, сменились отупением, он жил механически, смирившись с тем, что произошло, и даже порою об этом забывая. Погруженная в свои тревоги, жена снова отдалилась от него, они почти не виделись и мало разговаривали друг с другом: она, приходя домой, ложилась вскоре спать, а он теперь много работал. Никому из своих знакомых и на работе ни он, ни она не говорили о рождении ребенка, ничто как будто не изменилось в их жизни – только прибавилось недомолвок и взаимного отчуждения. В глубине души он считал ее виноватой и этой вины не прощал. Но новогодняя ночь живо напомнила ему другую ночь, когда, мучимый неизвестностью, он сидел и слушал в темноте стук часов, и теперь он испытал едва ли не физическую потребность увидеть если не самого ребенка – на это он и не надеялся, – то хотя бы то место, где он находился.

Больничка понравилась ему сразу же. Было в ней что-то трогательное, напоминавшее старые московские особнячки. Он вошел на низенькое крылечко, стряхнул снег и сразу за входной дверью на столике увидел большую потрепанную тетрадь, раскрытую посередине. Это был список всех детей с ежедневной отметкой о прибавке в весе. И среди этих фамилий мужчина увидел свою.

В первый момент он не понял, что под этой фамилией значился не он, а когда догадался, в глазах у него потемнело. Это было первое материальное свидетельство того, что он действительно был отцом и кто-то еще на земле носил теперь ту же фамилию, однако это вызвало у него не радость, не гордость и не восторг, а очень острое, болезненное чувство собственной беззащитности.

– Что, папочка, на сына пришли взглянуть? – Он поднял голову и увидел красивую женщину в голубом халате.

Он не был уверен, что действительно этого хочет, но под пристальным и немного насмешливым взглядом врача надел поверх ботинок бахилы и по каким-то коридорам, поднимаясь и спускаясь по крутым лесенкам, прошел в бокс.

Это меньше всего походило на явь: люди в халатах, много молодых женщин, детские кроватки и похожие на аквариумы кувезы – он шел и думал, что сейчас, быть может, произойдет самое важное событие в его жизни – он увидит своего сына.

В маленькой светлой комнате, где сидела полная старушка, врач подвела его к кувезу.

– Ну смотрите, вот он, ваш красавец!

Он представлял сына пусть не таким упитанным и крепким карапузом, каких рисуют на коробках с детским питанием, но то, что он увидел, вызвало у него оторопь. Перед ним лежал и вздрагивал ручками одетый в беленькую распашонку и запеленутый по пояс красненький сморщенный старичок. Распашонка самого маленького размера была ему непомерно велика, и такой же большой была шерстяная шапочка на голове. Он спал раскинув руки, чмокал губами и вздрагивал, но больше всего мужчину поразило то, что этот человечек был абсолютно точной копией его самого, но не маленького, каким он видел себя на младенческих фотографиях, и не теперешнего, а такого, каким ему еще только предстояло стать.

Врач, желая показать мальчика получше, засунула руки в кувез, сняла с младенца шапочку и приподняла его. Маленькая, испещренная венами масленая головка даже не откинулась, а просто закачалась из стороны в сторону, нижняя губа выпятилась, на личике появилась недовольная гримаса, и мужчина испытал такое чувство неловкости и стыда, будто эти нахваливавшие ребеночка женщины мучили его самого, беспомощного и слабого.

Надо было что-то сказать, поблагодарить, но он не мог вымолвить ни слова: ведь это был его сын, и неужели это был его сын? И он пожалел, что послушался эту красивую женщину и увидел то, чего раньше времени видеть ему не следовало.

Выходя из бокса, он столкнулся с женой. Она, одетая в белый халат, несла в руках бутылочку с молочком. Он посторонился и пропустил ее, и его взгляд показался ей таким же растерянным, беззащитным и полным безмолвной мольбы, как несколько месяцев назад, когда только начались их злоключения и ее первый раз положили в больницу.

А женщина, глядя на ребенка, подумала, что теперь он уже не такой жуткий, как в реанимации. К концу третьей недели он догнал свой вес при рождении, ежедневно прибавляя по двадцать – тридцать граммов, ему начали делать массаж, но все равно представить, что настанет день и ей отдадут его, она сможет быть с ним столько, сколько захочет, и никто не будет ее контролировать, женщина не могла.

Она уже привыкла и к этой больнице, и к врачам, и к сестрам, они не казались ей больше такими страшными и жестокими, она приходила сюда как домой, приносила угощение к чаю, охотно разговаривала с другими мамами и даже как будто помолодела на десять лет, потому что к ней обращалась на «ты» даже годившаяся ей в дочки, родившая ребенка в старшем классе девица. Сюда, в этот особнячок, казалось, не проникало ничего, чем жил большой и грязный город: по коридору на первом этаже бродили толстые и важные серые коты, в полдень приезжала машина и привозила для кормящих матерей обед не хуже домашнего, детей выхаживали и растили, пока они не набирали двух с лишним килограммов, – все это повторялось изо дня в день, и иногда наступал праздник, когда какая-нибудь из мам, одетая в этот день особенно нарядно, приносила для всех остающихся торт и на глазах у всей больницы торжественно забирала своего малыша, завернутого в самую красивую пеленку, два одеяла и укутанного так, что еле-еле было видно крохотное, с кулачок, личико.

3

Накануне Рождества младенца перевели из кувеза в его первую кроватку, и матери впервые разрешили взять его на руки. Она взяла очень осторожно, боясь оступиться и уронить, и крохотное тельце показалось ей почти невесомым. Она держала его, бережно прижимая к груди, и думала о том, что теперь уйти от него домой будет во сто крат мучительнее.

Весь вечер она проплакала – перенести столько и быть разлученной с сыном теперь, – Боже, Боже, за что и сколько же еще эта мука будет продолжаться?

Сама она, не вполне оправившаяся после родов, держалась из последних сил, но каждый день в семь утра выходила из дому, чтобы успеть нацедить к утреннему кормлению молока. Ему обязательно надо было давать грудное молоко, чтобы он рос и с каждым днем отползал все дальше и дальше от той страшной бездны. Она снова молилась теперь на свое тело – только бы не кончилось молоко, только бы хватило хоть на первые месяцы. Наперекор всем ее страданиям, страхам и тревогам. Ни одна смесь заменить его недоношенному ребенку не могла, и она сумела расцедить груди до такой степени, что молока было в избытке, хотя вся ее жизнь постепенно превратилась в полурастительное существование: она много пила, потом сцеживала, снова пила, и так каждые два-три часа. Но молоко было жирным, и в каждом глотке, в каждой капле, попадавшей к младенцу, была жизнь. Теперь, когда он лежал в кроватке, ему уже больше не вводили молоко через зонд, а давали сосать из бутылочки. Он сосал плохо, быстро утомлялся и засыпал, она расстраивалась, а та самая красивая врач, которая показывала ребенка ее мужу, в ответ на жалобы грубовато отвечала:

– Мамочка, ваш мальчик – конь. Плохо сосет – значит, время ему не пришло. Он лучше нас с вами знает, когда и что ему делать.

Этот тон ее успокаивал: если бы дело было плохо, с ней бы разговаривали иначе.

И еще был один счастливый день, когда ей первый раз разрешили приложить его к груди, без особой надежды на успех – из бутылочки-то лилось струей, а тут надо было работать. Но когда она приблизила его ротик к груди, он вдруг открыл глазки, точно птенчик, клюнул сосок, обхватил его и стал сосать. Он сосал с открытыми глазами, тихонечко дышал – она чувствовала, как убывает молоко, и только молила Бога, чтобы он не бросил грудь, не устал. Но он продолжал сосать сосредоточенно и очень важно, и когда после кормления его взвесили, оказалось, что он прибавил целых сорок граммов. Она была так счастлива в тот день, что это можно было бы назвать наградой за все ее лишения. Материнство приходило к ней не сразу, а постепенно, так что она успевала прочувствовать и обрадоваться каждой из тех вещей, которые обычно наваливаются на женщину скопом. Эти радости были редкими, но когда они были – мальчика посмотрел невропатолог и сказал, что у него нет никаких отклонений, похвалила суровая массажистка, дежурившая в ночь медсестра сказала, что вечером он хорошо кушал и за сутки прибавил целых тридцать граммов, – когда ей случалось услышать или узнать что-нибудь приятное, она не ходила, а летала по этим коридорам и забывала про свою усталость, свои хвори, про то, что сама держится из последних сил.

Тот доктор в роддоме был прав: дни становились длиннее, и дитя росло все лучше и лучше, к середине января он набрал два килограмма, и заведующая заговорила о выписке. «Матерь Божья, Матерь Божья, – шептала женщина благоговейно, – это все Ты. Ты не оставила его и здесь. Ты приходишь к нему, когда меня нет». И страх, казалось, навсегда пронизавший все ее существо, стал уходить, она больше не боялась, что, придя однажды утром в больницу, услышит, что случилось несчастье. Она постепенно поверила, что у нее родился сын, никто не отберет его и она будет с ним жить, кормить, пеленать, гулять, будет его купать – все это придет, и даже то, что все стоило ей стольких кошмарных часов и дней, уйдет в прошлое и станет просто воспоминанием.

Тогда же она решилась на то, на что очень долго не могла решиться: дать мальчику имя, и впервые между нею и мужем возникло разногласие и невидимое, но отчаянное соперничество.

Она инстинктивно очень боялась этого момента. До сих пор она не была уверена в том, что муж станет относиться к ребенку как к своему сыну. За этот месяц она привыкла, что все лежит на ней, к тому же она плохо представляла этого человека стирающим пеленки, моющим пол или ходящим на молочную кухню, в нем слишком сказывались его барское воспитание, эгоцентризм и презрительное отношение к любой домашней работе. Но отстранить совсем она его не могла, и в загс они отправились вдвоем, в тот самый загс, где последний раз были тринадцать лет назад, и до сих пор не могли разобраться, ошибочным или правильным был их визит туда. Молодящаяся пожилая дама выписала свидетельство о рождении, и сочетание фамилии и двух имен, одного, данного женой, – оно не слишком ему нравилось, но возражать он не стал – и другого, его собственного, окончательно узаконило существование ребенка и повлекло за собой вещи, в обычных случаях совершенно непримечательные, но казавшиеся им чудесными: прописку, получение пособия. Снова надо было сидеть в очередях, записываться на прием, составлять заявления и ждать, но от этих бюрократических процедур они получали необыкновенное удовольствие, потому что никому из угрюмых чиновников, скучающих при виде их простого, не таящего подводных камней и, следовательно, не сулящего вознаграждения случая, дела не было до того, в какой срок и с каким весом родился младенец. Он был просто один из десятков тысяч рождающихся в России детей, рождающихся вопреки нищете, братоубийству, грязи, лжи и грозным пророчествам о близящейся кончине мира.

4

Из больницы его выписали в середине января. Последние несколько дней мужчина и женщина ездили по магазинам, убирали квартиру и покупали все подряд: коляску, кроватку, ванночку, бутылки, детскую одежду и постельное белье, женщина шила из марли подгузники. Однако чем ближе был назначенный день, тем неспокойнее ей становилось. Она боялась теперь, что не справится с ребенком, все казалось ей неготовым, неубранным, она не была уверена, что сможет сама переодеть, накормить и искупать его. Она привыкла к тому, что каждый день в больнице мальчика смотрели врачи, теперь же она оставалась один на один с этим слабеньким, тихо дышащим существом, жизнь которого была для нее почти такой же непостижимой и таинственной, как и в пору беременности. И если тогда она сходила с ума и все время прислушивалась, толкается он или нет, то теперь точно так же прислушивалась, дышит или не дышит.

В комнате было тепло, но ей казалось, что он мерзнет. Она положила в кроватку грелку и села рядом. Потом перепеленала его, и хотя прежде делать этого ей не приходилось, все получилось довольно ловко. В положенное время она приложила его к груди, он жадно зачмокал и тут же у груди уснул. Теперь он уже не был таким страшненьким: под кожей образовался небольшой слой жира, она расправилась, исчез пушок на щечках, и он стал походить на обыкновенного младенчика, только очень маленького.

Звонила ее мама, звонила свекровь, она что-то механически отвечала им, а сама не сводила глаз с кроватки. Рядом стоял большой стол, приспособленный ею для пеленания, и на этом столе все необходимое: подгузники, вата, крем, бутылочка с простерилизованным подсолнечным маслом. Это был теперь ее маленький мир, в котором ей предстояло жить вместе с ребенком, и она постаралась сделать его как можно более удобным, обжитым и безопасным, и никого, кроме мужа, в него не пускала. Ни матери, ни свекрови прийти и взглянуть на внука она не разрешила.

Вечером его понесли купать. Он открыл глаза и первый раз за весь день поглядел на склонившиеся головы родителей. Мужчина осторожно его держал, а женщина мыла. Она боялась его переостудить, нервничала, но все выходило как нельзя лучше. Большим куском марли они вытерли его: она тельце, а он головку, поросшую светлым пушком и все еще податливую и мягкую на ощупь. Младенчик хныкал: он хотел кушать и никак не мог вытерпеть, пока мать его запеленает. Он чувствовал близкое тепло и запах ее груди, эта близость томила и возбуждала его. Но только он жадно набросился на грудь, как тотчас же ее отпустил и заплакал. Испуганная женщина прижала его к себе и стала уговаривать поесть, но он корчился и выгибался у нее на руках. У него схватывал от боли животик, он плакал, потому что хотел, но не мог есть, и только спустя некоторое время успокоился и взял грудь. А ночью снова проснулся от боли, она носила его на руках, он плакал и не успокаивался, и тогда мужчина положил его себе на живот, боль сразу же стихла, и он так и проспал на животе у отца до следующего кормления.