Беседы о науке

И, тем не менее, метод линейного программирования Канторовича пробил себе дорогу в экономике. Правда, сначала, действительно – американской, где был переоткрыт, поскольку за океаном плохо были осведомлены о давних успешных теоретических изысканиях на эту тем советского учёного. Но справедливость в итоге восторжествовала и приоритет Канторовича никто уже больше не оспаривал. Хотя сущность теории в самой советской стране устраивала далеко не всех и критиковалась на все лады совпартоменклатурой. Якобы, как немарксовская. Хотя, где, как не в плановом советском хозяйстве, где всё или практически всё, удобно запрограммировать из одного узла, может наиболее успешно быть применена точная математика отыскания одного оптимального решения при тысячах побочных внешних факторов.

И в своей главной книге «Экономический расчёт наилучшего использования ресурсов», и в последовавшей много лет спустя Нобелевской лекции Леонид Канторович возвращается к одной существенной мысли: «Несомненно одно – в условиях социалистического общества, где всё хозяйство строится на научных, плановых основах, область применения математических методов (в частности экстремального принципа) неизмеримо шире: здесь в отличие от капитализма имеется принципиальная возможность применения математических методов в народохозяйственном планировании».

Однако, как показала жизнь, реальный, если не сказать «уличный» или, ещё проще «доморощенный» социализм не всегда оказывался дружным с объективной наукой и математикой в том числе, что не единожды давали понять Канторовичу. Он с этим не соглашался. Как, впрочем, не разделялось это мнение и наукой мировой, оценившей Нобелевской наградой труды учёного именно в приложении к экономике социализма. Что косвенно подтверждало принципиальную жизнеспособность этого способа хозяйствования. При условии, конечно, что им, этим способом, должны были бы заниматься гиганты масштаба Канторовича, а не пигмеи уровня его партийных критиканов…

Академик Канторович не разделил судьбу своего соседа по нобелевскому списку 1975-го года – академика Сахарова. Он не стал шумным диссидентом, не окружил себя ореолом мученика за веру, узника совести, трибуна и борца. Видимо, не считал эту линию судьбы оптимальной в условиях многочисленных внешних ограничений, связанных с осуществлением научной деятельности в условиях тоталитарной системы. Но и не делал всего того, что в последствии могло бы иссушить душу муками раскаяния. Скажем, сумел тактично вовремя уклониться от продолжения работы над атомной бомбой. Что с одной стороны, конечно, не позволило ему с его-то дарованием занять место в известном ареопаге трижды Героев, главных архитекторов ядерного смерча – Курчатов, Зельдович, Славский, Сахаров, с другой – сохранило имя Канторовича в числе тех, кто делал великую науку, не преступая этическую черту. Как отметил один из его соратников, профессор С.Кутателадзе, «Канторович дал нам образец наилучшего использования ресурсов личности в условиях внешних и внутренних ограничений»

Академик Аркадий Мигдал

Если бы кто спросил, какие образы встают передо мной, когда я слышу слова «академик Аркадий Мигдал», то первый из них это… Бетховен. С его могучим и дерзким талантом. С грандиозной палитрой дарований. С вулканической энергией. Фанфарным ритмом. С его 5-ой, точно вырвавшейся из сингулярной колыбели, великой симфонией. Той, что озвучила, по сути, всё вокруг. И – навсегда. Вплоть до мгновения рождения Вселенной. Найдя гармонию во всём – в том даже, что ещё не зарождалось…

Неуемный «бетховенский» образ

Мигдала всякий раз приходит на ум, когда вспоминаешь этого выдающегося ученого и уникального человека – бурного и необъятного, конкретного и точного, мужественного и сдержанного, разностороннего настолько, что редко кто из новичков мог сходу угадать, кто перед ним: лесоруб? Седовласый рокер? Поэт? Ковбой из американских прерий?.. Ни то, ни другое, ни третье, а все вместе взятое плюс масса иных невероятно противоречивых ипостасей.

Да, великий физик, да, выдающийся теоретик… Но меньше всего на свете похож на этакого педантичного, прилизанного «ботаника» вроде изрядно занудного Знайки из бессмертной книжки Николая Носова. Всё в точности наоборот: густая седая грива волос, любимое из одежды – горнолыжный костюм, альпинистские башмаки, водолазная маска и мотоциклетный шлем. Хотя «академический» дресс-код с костюмом и галстуком, когда надо, выдерживал. Живой и остроумнейший собеседник. Любитель розыгрышей и хохм. Участник не только научной, но и театральной, плюс литературной, плюс скульптурной, плюс спортивной, плюс бог знает ещё какой богемы.

Предпочитал быть первым, но никогда – начальником. Жил в несвободной стране, но был всегда свободен. Брутально мужественен, но – не воинственен. Когда Курчатов после войны позвал его в атомный проект, Мигдал согласился, но при одном условии – атомную бомбу делать не будет. Хорошо, сказал Курчатов, будешь рассчитывать реакторы. На том и порешили – Мигдал был пацифист.

Впрочем, политику старался обходить – помнил смертельное ее дыхание в те страшные 30-ые годы. Когда сам за «непролетарское», как утверждали его близкие друзья, происхождение был на некоторое время выставлен из Ленинградского университета. Как несколькими годами позже был схвачен наставник Мигдала по аспирантуре профессор М.Бронштейн – выдающийся отечественный физик-теоретик. Как был вскоре расстрелян. Как отечественная наука потеряла в его лице, может быть, второго Эйнштейна. Во всяком случае – в существующей в ту пору ленинградской триаде Ландау-Гамов-Бронштейн последний слыл самым даровитым.

С тех пор свободолюбивый Мигдал старался избегать любых касаний политики. В своем отделе в Курчатовском НИИ вообще категорически запретил беседы вне рамок науки. Только – по существу. Дома, как вспоминал его сын Александр, да, пар выпускали. Но, опять-таки, от настоящего диссидентства все это было очень далеко. Скорее всего – просто не по нутру Мигдалу. Впрочем, когда пришло время спасать от голодной смерти ссыльного Сахарова, тут Мигдал без всякой оглядки ринулся отстаивать выдающегося коллегу.

Главная загадка яркой, насыщенной и бурной жизни Аркадия Мигдала – как у него все-таки хватало времени ещё и на серьезную науку? На физику ядра? На физику твердого тела? На квантовую теорию поля? На физику сверхпроводников? На физику элементарных частиц? На более чем 40-летнее чтение студентам квантовой физики в МИФИ? На написание классических монографий по этой самой квантовой физике? Плюс – занимательных просветительских книжек для юношества про всё те же ядерные дела. Хоть в той же библиотечке «Квант». Или – знаменитом детском одноименном физ.-мат. журнале…

Ответ, видимо, простой: физический ген присутствовал в хромосомах Мигдала с рождения. В 12 лет он уже дал о себе знать, когда мальчик принялся увлеченно мастерить физические игрушки. И не только. Вскоре получился тепловой ограничитель тока. За ним – на столе в доме загудел собранный непонятно из каких деталей первый детекторный приемник. А на дворе была середина голодных 20-х. После окончания школы в белорусском, по нынешнем временам, городе Лида Аркадий ничего более путного не придумал, как остаться в родном школьном физкабинете лаборантом. И – сочинять статью о способах проверки 2-го закона Ньютона.

Большая физика пришла уже чуть позже – в стенах Ленинградского университета. Причем – сразу. Чуть ли не на втором курсе, когда юного студента заняла на заводской практике проблема неустойчивых показаний выпускаемых там вольтметров. По сути – заводского брака. Начинающий физик провел целое научное исследование и разгадал секрет бракованных изделий. Разгадка таилась в недрах серьезной физики. А также – в руках умелого экспериментатора. Юного корифея сразу приметили и оставили в заводской лаборатории по совместительству.

Бытует мнение, что все теоретики, как бы это сказать, не совсем от мира сего: голова работает, руки – нет. Будто бы Ландау признавался, что не способен вбить гвоздь в стене. В этом смысле Мигдал далеко превзошел своего великого учителя. Уж что-что, а руки у Аркадия Бенедиктовича были приделаны как надо. Иначе бы не сотворился этими руками первый в Советском Союзе акваланг. А его создатель и первоиспытатель не получил бы удостоверения аквалангиста СССР за номером 0001. Или – не вышли бы из-под резца, что крепко держали эти руки, удивительные скульптурные портреты. Их великий физик любил раздаривать своим друзьям. Или – не изваялись бы этими же руками искусные ювелирные вещицы, что могли вызвать зависть у самых разборчивых красавиц. Да и просто нестись с огромной скоростью на мотоцикле километров эдак 120 с лишком, скажем, от Москвы до ядерной Дубны, куда довольно часто приходилось мотаться Мигдалу по делам службы, – тоже занятие не для криворуких.

Он спешил жить, но никогда не торопился. Шел к цели, но никогда не пропускал того, что встречалось по пути к ней. Говаривал даже, что именно это «попутное» и есть самое настоящее. То есть не сама цель, а максимально насыщенный жизненный путь в избранном направлении. Близкие друзья даже подшучивали над ним, что, если бы Мигдал жертвовал бы хоть иногда своими нескончаемыми горными походами и погружениями в океан в пользу той же ядерной физики, глядишь бы, и не утек от него Нобель за сверхпроводники.

Но великий физик понимал, что счастье не в регалиях. Что истина – не там. И книжку свою самую задушевную он так и назвал – «Поиск истины». И попробовал сформулировать главное в этом поиске. Получилось коротко – красота: природы, логических построений, мира вокруг. Но распознать эту красоту довольно нелегко. К ней надо восходить, как на вершину. Изо дня в день. Напрягаясь, уставая, а иногда – скорбя. Но другого пути к истине нет. Другие – только обратно. Кому, как не опытнейшему альпинисту Аркадию Мигдалу, было знать об этом свойстве наших главных жизненных троп…

ФИЗИЧЕСКИЙ НОБЕЛЬ: ТРИУМФ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВЕЛИЧИЕ ОБОЙДЁННЫХ

Вот уже ровно 120 лет человечество в предвкушении праздника мудрости ждёт первую декаду декабря, а конкретно 10-е – день вручения Нобелевских премий за самые яркие научные откровения с неизменно блестящими авторскими посланиями на премиальную тему. Все понимают, что именно в этот день мир вокруг обретает очередную порцию научной гармонии, до этого тщательно природой скрываемой и обретающей голос и облик лишь усердием чествуемых номинантов.

В большинстве случаев празднуемое открытие ещё и обзаводится именем, а чаще фамилией своего дознавателя. Так по именной протекции великих нобелиантов в научный обиход вошли: теория относительности Эйнштейна, рентгеновские лучи, постоянная Планка, атомная модель Бора, преобразование Лоренца, метод Бриджмена, эффект Мёссбауэра, уравнение Шрёдингера, комтоновское излучение, расщепление Зеемана, принцип неопределённости Гейзенберга, уравнение Дирака… Да и всего великого, на самом деле, и не перечесть.

Впрочем, как и не обойдёшься коротким списком имён и их бессмертных творений, не нашедших себе места в нобелевских святцах. Обычно на эту тему любят говорить у нас в России, якобы, испытывающей на себе предвзятый взгляд апостолов мирового просвещения, крайне скупо распределяющих нобелевский регалии в необъятных российских весях. До, войны, во всяком случае, наши физики не удостоились ни одной. И после – с большими промежутками. Досадно, конечно, но в принципе объяснимо: войны, революции, гулаги и т.д.

Между тем нобелевскими эпитетами могли бы быть наречены: и радиоприёмник Попова, и аппарат по измерению давления света профессора Лебедева, и телевизор муромского изобретателя Зворыкина (правда, уже в зачёт американской науки), и теория расширяющейся вселенной Фридмана, и открытие альфа-частиц с разработкой теорий горячей вселенной и реликтового излучения одессита Гамова (опять же в плюс Штатам), и квантовая гравитация Бронштейна (не уничтожь, конечно, питерского гения сталинский режим на самом взлёте научной карьеры), и эффект рассеяние света с модуляцией его частоты фононами кристалла, исследованный советскими физиками Мандельштамом и Ландсбергом, и синхрофазотрон дубненского ядерщика Векслера, и электронный парамагнитный резонанс, обнаруженный академиком Завойским – абсолютным отечественным рекордсменом по безрезультатным номинациям на Нобелевскую премию по физике.

Рисунок 1 Владимир Зворыкин

Рисунок 2Георгий Гамов

Рисунок 3Леонид Мандельштам

Рисунок 4Владимир Векслер

Рисунок 5Евгений Завойский

Но если быть честными до конца, то список великих нобелевских неудачников в других частях света ещё более впечатляющ. Скажем великий Зоммерфельд – гениальный физик, бравый офицер, отважный дуэлянт и по совместительству научный наставник чуть не половины нобелевских лауреатов начала и середины XX века ровно 25 раз номинировался на физический Нобель. И – все безрезультатно. Не дожили до нобелевских регалий знаменитый Поль Ланжевен -разработчик теории парамагнетизм, он же 15-кратный неудачный соискатель-выдвиженец, и гений физического эксперимента американец Роберт Вуд, 16 раз в холостую номинированный на самую престижную премию в мире.

Рисунок 6Арнольд Зоммерфельд

Абсолютно курьёзным смотрится игнорирование нобелиантом великого Паункаре, также не единожды, вплоть до последнего дня жизни, тщетно выдвигаемого на соискание главной премии мира. Того самого Пуанкаре, без которого не состоялась бы та же теория относительности, приоритет в разработке которой традиционно отдаётся Эйнштейну. Тот в свою очередь, подчёркивая важную роль в создании теории Хендрика Лоренца, почему-то постоянно игнорировал ещё более веские заслуги в этом деле великого Пуанкаре, на которого с великим почтением всегда ссылался сам Лоренц. Впрочем, не было в научном мире ни одного человека, кто бы это почтение не разделял.

Рисунок 7Анри Пуанкаре

Не менее странным может показаться и отсутствие в списке Нобелевских лауреатов легендарной Лизы Мейтнер – выдающегося австрийского физика, первооткрывателя деления ядра, давшего старт всей ядерной физики. Это из-за её сенсационной публикаций Нильс Бор спешно прервал своё научное турне 1938 года по Северной Америке, будучи потрясённый перспективами использования ядерных реакций. Причём не столько в мирных целях, сколько в военных. А Эйнштейн назвал Лизу Мейтнер второй Марией Кюри. Между тем нобелевская физика (не считая химии) 16 раз проигнорировала имя этой великой женщины-физика.

Рисунок 8 Лиза Мейтнер

Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. В том числе – и история нобелевской физики. Она получилась такая, какая есть. То есть – не идеальная, а противоречивая, а, следовательно – живая. Где наряду с триумфаторами-лауреатами мирно уживаются аутсайдеры-неудачники. Разнятся они лишь в мелочах – наличием или отсутствием у них нобелевских регалий. А единятся, между тем, в главном – в великом вкладе в науку.

Философ Мераб Мамардашвили

Хайдеггер утверждал, что философии в Советском Союзе не было. Хотя философами назывались многие. Были факультеты, кафедры, диссертации, даже – академический институт. Короче – многое, что имитировало классическую, не замутненную идеологией, «любовь к мудрости». Многое, кроме, пожалуй, одного – самих философов.

Они явились позже. С большим опозданием. Не на год, не на два, а – на десятилетия, только через тридцать лет после отправки «философских пароходов» из страны долой. Выращивались заново. Дерзко. Подспудно. И всё равно успели только к финалу. Когда опускался занавес. Когда прекращалось действо…

Страна пережила своего лучшего философа всего лишь на год. Сердце Мераба Мамардашвили остановилось в ноябре 1990-го. Во Внуковском аэропорту. Во время пересадки из Америки в Тбилиси. «Философский самолёт» на этот раз не компенсировал исход «философского парохода». Осиротевшую мысль некому было теперь усыновить. Страна сама терялась в мыслях. Пока не потерялась совсем…

Пятигорский называл его единственным. В стране, где отменили философию, стать таковым и легко, и сложно. Мамардашвили стал. Хотя и окружённый не менее гениальными сокурсниками МГУ 50-х. В философии, впрочем, это не гарантирует контрамарку в вечность. Туда забирают по каким-то иным критериям. Подчас неизвестным и самим их носителям.

Он был разный. Советским по времени и антитоталитарным по существу. Свободным, но не бунтарским. Просветитель, но не диссидент. Мягкий, но непреклонный. Разнообразный в целостности своей. Лоялен к Марксу, но никогда – к марксизму.

Партиец дворянских кровей. Лишний грузин. Лишний москвич. Желанный европеец. Гражданин (как предрек когда-то боготворимый им Пруст) неизвестной пока ещё страны.

Он проповедовал мысль. А следовательно – свободу. Проповедовал ее и созидал. Учил свободным быть, а не считаться. Таковым быть каждую минуту, оплачивая пребывание в ней по гамбургскому счету. Не скупясь. За дёшево бывает только рабство. Бежать его – вот смысл всего, о чем поведал нам Мамардашвили. А спутники к свободе таковы: Сократ, Декарт, а также Кант, плюс человек, творящий каждый день себя.

Мамардашвили стал синонимом эпохи. Вознесшейся, но ушедшей. Давно закончившейся, но не покидающей нас никогда. Создавшей фундамент новому мышлению. Точнее – освободившей это самое мышление от долго нависающего над нами страха мыслить, созидать, рождаться…

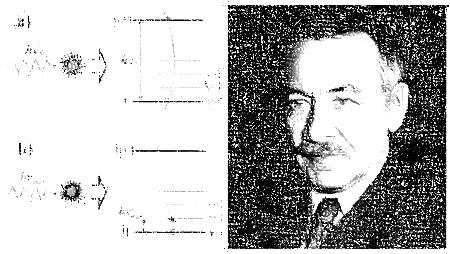

Физик Дмитрий Иваненко

В истории физики 1932 год получит название «года чудес». В феврале Джеймсом Чедвиком был открыт нейтрон, затем Карлом Андерсоном – позитрон, и следом Дмитрий Иваненко разгадал главную на тот момент тайну атомной физики – структуру атомного ядра. До этого мнения разнились: ни протоны ли с электронами таятся в центре атомов, ни нейтроны ли в обличье протонов в компании с другими частицами, или же наоборот – протоны в обличье нейтронов с частицами в иных конфигурациях поставляют главный строительный материал для атомных ядер. Всё встало на свои места после майской публикации 1932 года в журнале «Nature» статьи молодого ленинградского физика Дмитрия Иваненко с изложением единственно правильной – протонно-нейтронной модели.

Открытие было далеко не случайным. Именно Ленинградская школа новой физики – местный университет с Физико-техническим институтом в придачу – была на тот момент (конца 20-ых – середины 30-х годов) в стране наиболее сильной. Да и в мире давала о себе знать нарождающимися яркими научными звёздами. Среди них звёзды первой величины, получившие в последствии в истории науки знаменитое прозвище «ленинградского джазбанда»: Георгий Гамов, Дмитрий Иваненко, Лев Ландау, Матвей Бронштейн. Все гении и каждый с нобелевским потенциалом. Правда, реализовавшимся лишь у одного из них – Ландау. Прочие же – Гамов, Иваненко и Бронштейн – прославившись потрясающими научными открытиями, вошли в историю ещё и не менее трагическими испытаниями, выпавшими на их судьбу в условиях сталинского режима. Первый бежал, второй сидел, третьего расстреляли…

Да, физика в ранние советские годы делалась в непростых условиях. И, тем не менее, физика эта была на высочайшем уровне, о чём свидетельствовали ранние тесные контакты и интенсивная научная переписка творцов новой квантовой физики Европы (Бора, Гейзенберга, Паули, Дирака) со своими талантливыми последователями в России (Таммом, Ландау, Капицей, Иваненко, Франком).

Дмитрий Иваненко в этой блестящей компании был довольно авторитетной фигурой, отличавшейся огромной эрудицией, знанием нескольких языков, правда, увы – с «подозрительным» дворянским происхождением. Целеустремленный в науке с отменным, надо сказать, научным чутьём. Плюс – неплохие ораторские способности. Юмор, впрочем, не всегда безобидный. Да и нрав, говорят, не самый покладистый.

Короче – в 35-ом был репрессирован, как «чуждый элемент» непролетарского происхождения, к тому же водивший дружбу с «невозвращенцем» Гамовым. Лагерь, ссылка в Сибирь, правда, с возможностью заниматься там любимой физикой. В середине 40-х добрался-таки до Москвы, постепенно обосновался на физфаке МГУ. Продолжил заниматься ядерными делами, плюс – ушёл с головой в гравитацию. Обзавёлся новыми связями, разорвал старые.

Не было такого выдающегося физика в мире, который бы не хотел знаться с Иваненко. Не было такого известного физика в Союзе, кто бы с Иваненко не разругался. В его рабочем кабинете на физфаке МГУ перебывали чуть ли не весь Нобелевский цвет современности. Свои автографы на стенах кабинета оставили и Бор, и Дирак, и Юкава, и Пригожин, и Уилер. В тоже время бывший лучший друг, тоже Нобелевский лауреат Ландау сделался злейшим врагом. Разорвались отношения с Курчатовым, испортились с Таммом, разладились с Фоком и Арцимовичем.

За свою долгую 90-летнюю жизнь Дмитрий Иваненко сумел загадать не меньше загадок, нежели разгадал сам. Клубок богатых, порой просто гениальных научных идей в комплекте с не менее драматичными комплексами. Например – честолюбия, когда значительную часть научной публицистики приходилось посвящать установлению своего приоритета на то или иное открытие. И не только – протонно-нейтронной модели атомного ядра, приоритет которой, впрочем, никто в мире не оспаривал, но я ряда других серьёзных разработок. Скажем – ещё одного приоритета явно нобелевского масштаба, а именно – описания на пару с Исааком Померанчуком синхротронного излучения. И здесь Дмитрию Иваненко не повезло с наградами.

«Страна так и не расплатилась со мною за ядро», – как-то горько посетовал в одном из разговоров учёный. Максимум, чем был отмечен государством вклад Иваненко в науку, так это Сталинской премией второго ранга. Плюс – орденом Трудового красного знамени, который гордый Иваненко на торжественной церемонии вручения отказался приколоть к пиджаку. Все его некогда самые близкие соратники по физическим делам – и Ландау, и Амбарцумян, и Тамм, и Арцимович, и Фок, не говоря уже о Курчатове, Харитоне и Зельдовиче – к тому времени носили на лацканах пиджаков звезды Героев Соцтруда. Одна из разгадок такого «невнимания» может крыться ещё и в том, что строптивый Иваненко в своё время отклонился от участия в советском атомном проекте. Очевидно, понимая, что это уже не наука…

Последние годы Дмитрий Иваненко посвятил изучению проблем гравитации. Под его началом сложилась целое научное направление в стране, проводились симпозиумы. Сам учёный не единожды выезжал в Европу на гравитационные конференции и чтение лекций на одну из самых интересных и сложных научных тем современности. Его научное наследство составили сотни первоклассных статей по квантовой и ядерной физике, десятки монографий. Под редакцией и в переводах Дмитрия Иваненко на русском языке впервые выходили научные труды Гейзенберга, Эддингтона, де Бройля, Дирака, Бриллюэна, статьи Лоренца, Паункаре, Эйнштейна.

По всем признакам это была очень яркая звезда современной физики. Равноценно светившая в созвездии тех звёзд, что эту физику в XX веке так мощно творили…

Открытие было далеко не случайным. Именно Ленинградская школа новой физики – местный университет с Физико-техническим институтом в придачу – была на тот момент (конца 20-ых – середины 30-х годов) в стране наиболее сильной. Да и в мире давала о себе знать нарождающимися яркими научными звёздами. Среди них звёзды первой величины, получившие в последствии в истории науки знаменитое прозвище «ленинградского джазбанда»: Георгий Гамов, Дмитрий Иваненко, Лев Ландау, Матвей Бронштейн. Все гении и каждый с нобелевским потенциалом. Правда, реализовавшимся лишь у одного из них – Ландау. Прочие же – Гамов, Иваненко и Бронштейн – прославившись потрясающими научными открытиями, вошли в историю ещё и не менее трагическими испытаниями, выпавшими на их судьбу в условиях сталинского режима. Первый бежал, второй сидел, третьего расстреляли…