Марш! Марш! Люди и лошади в наполеоновских войнах

Жарден занимался повседневной работой, а общее руководство было за обер-шталмейстером, обязанности которого с момента создания императорских конюшен и до отречения Наполеона исполнял Арман де Коленкур. В этой должности он не только «заведовал лошадьми», но и руководил службой связи и следил за соблюдением этикета.

Идеальное соответствие человека и места! Коленкур – выходец из старинного рода, аристократ с безупречными манерами. При этом – блестящий кавалерист, знаток своего дела. Пунктуальный, энергичный. Близок к императору. Лошадьми занимался и шурин Наполеона, маршал Мюрат, но главную роль, безусловно, играл Коленкур. Во многом благодаря ему работа императорских конюшен была организована прекрасно. Можно сказать и так – Наполеон получал именно тех лошадей, которые ему подходили практически идеально. Особо подготовленных.

«Их тренировали выдерживать, не шелохнувшись, самые различные мучения, удары хлыстом по голове и ушам, барабанный бой и стрельбу из пистолетов, размахивание флагами перед глазами; к их ногам бросали тяжелые предметы, иногда даже овцу или свинью. От лошади требовалось, чтобы в момент самого быстрого галопа (а других император не любил) Наполеон смог бы на полном скаку неожиданно ее остановить. Вообще в распоряжении его величества были только натренированные до невероятного совершенства животные».

Снова Констан, «тень императора». Есть и другие свидетельства очевидцев, но представление о подготовке уже вполне можно составить. Теперь о нюансах.

Хорошо известно, что Наполеон предпочитал жеребцов. Меневаль, личный секретарь Наполеона в течение долгого времени, отмечает, что традиционный выбор владыки Франции – арабские лошади. Небольшие, серовато-белого цвета, мягкие и послушные. Присутствует весь «набор». Про послушных и рассуждать долго не стоит. Других, с его-то манерой езды, и быть не могло. Остальное требует уточнений.

Саксонский полковник Оденлебен утверждает, что многим офицерам было бы стыдно «садиться на таких лошадей». Дескать, практически все лошади Наполеона – маленькие и невзрачные. Спорный вопрос. Конечно, на знаменитых картинах лошади Наполеона, возможно, и выглядят совсем не так, как в жизни. Добавляют внушительности всаднику. Однако и обзывать их «невзрачными» как минимум не совсем справедливо. Небольшие? Да. Но это уже и выбор породы, а значит – пора поговорить о его арабских лошадях. Слова Наполеона: «Хороший арабский жеребец – лучшая лошадь в мире. С арабской кровью вы можете получить улучшение во всех породах».

Считается, что все началось с Египта. Генерала Бонапарта сильно впечатлили лошади мамелюков. Настолько сильно, что он даже составил некий перспективный план. Забрать во Францию как можно больше арабских лошадей для улучшения породы. Реализовать его полностью не удастся, но кое-что получится.

Чем так прельстили Наполеона представители одной из самых древних пород верховых лошадей? Скорее всего, первое, внешнее впечатление сыграло едва ли не решающую роль. Арабские лошади изящны, они отличаются чистотой линий, а кроме того, в большинстве своем они серого цвета. Мысль о «белых лошадях» к этому моменту уже явно поселилась в его голове, и про цвет мы поговорим чуть позже.

Про такие качества, как выносливость и неприхотливость, Бонапарту расскажут знающие люди. Это не могло ему не понравиться. И да, они не крупные. На таких конях Бонапарт бы хорошо смотрелся. Выбор очевиден, к тому же – цвет.

«Белые лошади»? Настоящие белые лошади – большая редкость. Именно по этой причине они стали сакральными символами. А арабские скакуны Наполеона вовсе не белые. Серые, с разными оттенками. Но человек на белой лошади… Он это видел, он представлял себя таким. Говорят, с того самого момента, когда он увидел героя первых лет революции, маркиза Лафайета, на великолепном белом коне.

Наполеон запомнил. Во время триумфального Первого итальянского похода он, перед вступлением в Милан, пересел на светло-серого коня, правда не араба, а овернца, Вижу, и въехал в город во главе отряда кавалеристов. Люди на лошадях вызывают и почтение, и восторг. В символах Наполеон отлично разбирался.

С его собственными лошадьми разбирались люди, которым он доверял. Они знали всё о его предпочтениях, они подбирали лошадей для него, под него. Он не был привередлив, особенно когда получал именно то, что хотел.

Придет время – и Наполеон будет предпочитать передвигаться в карете. Исключительно из соображений удобства. В каретах он мог и работать, и отдыхать. Но если возникала необходимость – немедленно садился верхом. В любом походе с ним несколько «комплектов» лошадей, или бригад. В каждой два боевых коня и один – просто для перемещений. Конюхи, кузнецы… Чего он действительно терпеть не мог, так это промедлений. Готово все должно было быть по первому требованию. Ездил он, конечно, не только на серых лошадях, в конюшнях имелось много самых разных.

…Известно, что за всю свою военную карьеру Наполеон получил лишь несколько легких ранений. А лошади под ним погибали. Кто-то говорит, что таких случаев было десять, кто-то – двадцать. Про «тулонскую лошадь» мы уже знаем, хорошо известна и история с последним погибшим конем.

Арси-сюр-Об, март 1814 года. Император в последний раз командует своими войсками накануне первого отречения. В какой-то момент ему понадобилось вдохновить солдат личным примером. Он уже давно этого не делал, но сейчас – необходимо. Наполеон въезжает на мост, достает шпагу из ножен. Под огнем! Некоторые историки утверждают, что император «искал смерти». Нет, он воевал. Сражался в безнадежной ситуации и – потерял лошадь.

Глава третья

Маренго, Визирь и другие

Скелет «любимого коня» Наполеона, Маренго, находится в Музее армии, в Лондоне. Чучело другого «любимого коня», Визиря, в Музее армии в Париже. Соревнование за звание самой известной лошади Наполеона Маренго выигрывает с явным преимуществом, романтический титул «любимый» нуждается в уточнениях.

Представим идиллическую картину. Наполеон целенаправленно отправляется на конюшню, чтобы угостить лошадь морковкой или яблоком. Не очень на него похоже… Он крайне мало говорил о своих конях, и того, что им сказано или сделано, хватает лишь для того, чтобы современники или потомки могли подумать – а этот, пожалуй, был его любимцем.

Какие-то основания есть. Мы уже знаем, что он предпочитал тех лошадей, которые хорошо подходили ему лично. Невысоких, покладистых, способных приспособиться к своеобразной манере езды. Обращал ли он внимание на внешние данные? Наверное, но вряд ли они играли решающую роль. Впрочем, арабские лошади практически все изящны, так что выбор Наполеона вполне обоснован.

Однако здесь возникает и проблема, которую следует обозначить сразу. Многие из лошадей императора очень похожи, что приводит к путанице. Одно-два ошибочных суждения современников – и появляются разногласия. Кто был с ним в России? Кто – в Испании? А эта лошадь вообще там была?

Сложности, допущения… Почти ни о чем нельзя говорить со стопроцентной уверенностью. «Любимые лошади» – тема опасная. Так ведь с Наполеоном всегда непросто. Он, конечно, не как Ленин, который противоречил самому себе раза три в день, но и император оставил нам столько разных слов, что сделал едва ли не главное занятие историков, опровержение, обычным делом. Потому и в разговоре о «любимых лошадях» будет лейтмотив.

Никакой категоричности! Не утверждаем, а, скорее, предполагаем. По-другому нельзя. Заветное имя сам Наполеон не назвал, а выбирать есть из кого.

Пример примеров. Многие историки, в их числе знаменитый Жан Тюлар, утверждают: да не был он любимой лошадью Наполеона! А согласно широко распространенной легенде – был. Маренго… Повторим, он точно самая известная лошадь.

Маренго прожил невероятно долгую по лошадиным меркам жизнь, 38 лет. Это больше 100 лет по человеческим меркам. Как раз арабские лошади считаются среди своих собратьев долгожителями. Что важно, последние годы жизни Маренго провел в Англии, где его показывали публике как коня Наполеона. Возможно, именно тогда его заодно стали называть любимой лошадью. В любом случае именно с Маренго началась история арабских лошадей Наполеона. Это уже аргумент серьезный. Первая любовь, не шутка.

Считается, что Маренго попал к генералу Бонапарту как военный трофей, после битвы при Абукире в 1799 году. Значит, Маренго уже было пять или шесть лет. В разного рода энциклопедиях его год рождения указывается точно (1793), хотя никаких «метрик» у Маренго не было и его возраст практически наверняка устанавливали по зубам. Не стопроцентно надежный, но проверенный способ, хотя, по мнению специалистов, как раз с арабскими лошадьми есть сложности. Эмаль на их зубах тверже, чем у представителей других пород, значит – зубы изнашиваются медленнее.

Еще одно подтверждение того, что в историях с лошадьми Наполеона очень много относительно точного. Был ли Маренго выращен на знаменитом в Египте конезаводе Эль Насери? Как именно он оказался во Франции? Предположений будет много. Но, в конце концов, от Маренго остались не только воспоминания, но и скелет. Кое-что мы знаем практически наверняка.

Маренго был невысок, чуть более 140 см в холке (то есть там, где шея соединяется со спиной). Рост лошадей измеряют так. Светло-серый, что подтверждают все. На роль «белой лошади», символа, годился.

Небольшой? Здесь есть и плюсы, и минусы. Конечно, маленькая лошадь никогда не сможет поддерживать высокую скорость на больших расстояниях, что легко сделают ее длинноногие собратья. Однако и содержать ее легче, и она более неприхотлива.

Всадник на такой лошади внушительного впечатления не производит, но и в бою он не выделяется, значит – вражеским артиллеристам труднее в него попасть. Белая лошадь сделала бы его хорошей мишенью, а серая не являлась чем-то необычным. Хотя в британской армии, например, «рассветом» считалось время, когда с расстояния в несколько сотен метров можно было различить «серую лошадь». Все равно можно говорить о том, что «непривлекательные» лошади Наполеона помогли ему избежать многих опасностей. Маренго тоже помог.

Свое имя он получил в честь знаменитого сражения, в котором, кстати, не участвовал. Наполеон часто называл своих лошадей «громкими победами», в его конюшнях были и Аустерлиц, и Ваграм. А в каких битвах участвовал Маренго?

Серую лошадь на рассвете рассмотреть можно, черную ночью – затруднительно. С лошадьми Наполеона в сражениях – большая путаница. Во-первых, он мог пересесть с одного коня на другого прямо по ходу битвы. Во-вторых, даже очевидцы событий «путаются в показаниях».

Применительно к Маренго чаще всего упоминаются три знаменитых баталии: Аустерлиц (1805), Иена (1806), Ваграм (1809). С Ватерлоо, где Маренго и закончил свой боевой путь, есть проблемы.

Некоторые исследователи считают, что именно на Маренго 18 июня 1815 года император ездил с «семи утра и до вечера». Напомним, что ездил он в тот день не так уж и много, и, похоже, не на Маренго. «Любимый конь» действительно сопровождал Наполеона в последней кампании, однако, судя по всему, он «находился в запасе». Маренго даже получил ранение, но, видимо, в результате шального обстрела. И его оставили…

Здесь и начинается шум. Да какой же он «любимый конь», если Маренго бросили, отдали врагам! Не очень убедительный аргумент. Наполеон ведь не какой-нибудь там кавалерист, который холил и лелеял своего единственного коня. Приказ «Спасти Маренго!» в той ситуации, тем более от Наполеона, выглядел бы просто нелепо. Но история про «любимых лошадей» на этом не заканчивается.

Визирь. Снова арабский жеребец и еще один претендент на почетное звание. Визирь – подарок от султана Османской империи, сделанный в 1802 году, в честь окончания войны. Существует даже легенда, что, отправляя коня Бонапарту, султан Селим III дал коню специальное напутствие: «Иди, мой дорогой Визирь! Иди ради Аллаха и ради твоего султана. Стань самым знаменитым конем Наполеона». Селим III был человеком просвещенным и сентиментальным, но вряд ли он так сильно заботился о славе Наполеона и его коней. Однако о том, что владыке Франции нравятся арабские лошади, хорошо знал.

Визирь – серый в гречку конь, ростом даже чуть меньше Маренго и примерно одного с ним возраста. Наполеон, безусловно, был к нему привязан, но больше или меньше, чем к Маренго, мы снова не знаем. Считается, что именно Визирь, а не Маренго изображен на многих картинах в качестве пресловутого «белого коня».

Картины, кстати, свою роль в создании «путаницы» тоже сыграли. Известно, что Наполеон терпеть не мог позировать и делал это крайне редко. Императора рисовали по памяти, лошадей разрешали выбирать на конюшне. Не все художники искали ту самую, белых арабских лошадей здесь хватало, можно выбрать просто подходящую. Визирь подходил хорошо.

Конь точно участвовал в кампании 1806–1807 годов, а дальше снова начинаются разночтения. Есть немало тех, кто утверждает, что Визирь сопровождал Наполеона в русском походе, повоевал в кампанию 1813 года, вместе с императором отправился на Эльбу и вернулся во Францию. Кто-то говорит, что в 1812 году Визиря отстранили от больших дел «по старости». Как-никак, но двадцать лет возраст для лошади уже почтенный.

Визиря легко «перемещают» по полям сражений, однако он, как и Маренго, занял свое место не только в истории, но и в музее. Причем именно там, где ему, простите за тавтологию, самое место. В Музее армии в Париже. Хотя без англичан и в этой истории не обошлось!

Скончался Визирь в 1826 году во Франции. Согласно распространенной версии, последние годы жизни он провел на попечении Леона де Шанлера, который несколько лет прослужил в императорских конюшнях. Кроме того, он был поэтом, писателем и большим поклонником Наполеона. Де Шанлер решил сделать чучело Визиря и заказал работу известному таксидермисту.

Однако в период правления Карла X во Франции никакие «наполеоновские начинания» не приветствовались. Опасаясь, что репрессии могут коснуться и чучела Визиря, де Шанлер продал его английскому предпринимателю. Доставили Визиря на Туманный Альбион с приключениями, но в целости. Чучело передали в Манчестерский музей естествознания, где Визирь экспонировался несколько лет. Странно, но такого же успеха, как у скелета Маренго, у него не было. Видимо, потому, что Маренго называли «любимой лошадью Наполеона», а Визиря просто «лошадью Наполеона».

В 1868 году, уже при Наполеоне III, Визиря вернули во Францию. Сначала в Лувр, где он несколько лет «томился в подвале», и только потом он попал Музей армии. Там он находится и по сей день. Действительно, совсем небольшой и уже не совсем белый.

В конце XX века хранители решили – с Визирем, то есть с его чучелом, пора что-то делать. Он буквально рассыпался на части. Спасали коня Наполеона всем миром. Уже в XXI веке объявили сбор средств, и оказалось, что поклонники Наполеона в стране сохранились. Визиря отреставрировали, и стоит он, в отличие от Маренго, буквально в нескольких метрах от своего хозяина. Хороший повод превратиться в «любимого коня», но – нет.

Продолжаем искать среди арабских лошадей императора. Как же их много! Еще один кандидат, снова серый арабский жеребец, Али. Снова – с тяжелым грузом легенд. Остановимся на классической.

Али был захвачен как военный трофей в знаменитой «Битве у пирамид», в 1798 году, французским драгуном. Кавалерист подарил лошадь генералу Мену, тому, что принял на Востоке ислам и стал последним главнокомандующим Египетской армии. Кто-то говорит, что Мену просто отобрал понравившегося ему коня у драгуна. Не важно. Лошадь все равно попадет к генералу Бонапарту, тоже в качестве подарка.

Почему Мену решил расстаться с Али, ведь, по свидетельствам очевидцев, он очень нравился генералу? Разумное объяснение – лошадь не слишком ему подходила. Мену был слегка полноват для небольшого арабского коня, а Наполеону Али подходил идеально. Генералу Бонапарту подарок Мену понравился. Настолько, что он взял его на борт «Мюирона», корабля, на котором он в спешке, оставив армию, возвращался во Францию.

Учитывая опасность предприятия и небольшие размеры флотилии, офицерам, сопровождавшим Бонапарта, разрешили взять с собой по одной лошади. Сам Бонапарт, конечно же, мог взять больше. Скорее всего, именно так попали во Францию и Маренго, и Али.

А кто из них был с Бонапартом в битве при Маренго в июне 1800 года? Специалисты говорят о двух лошадях. Жеребце Дезире, привезенном из королевских конюшен, и Али. Маренго лишь получил имя в честь битвы. В каких еще сражениях отметился Али? Называют Эсслинг и Ваграм, оба – в 1809 году.

Еще раз подчеркнем, в каждую военную кампанию для Наполеона брали много лошадей, так что одни и те же имена для одного и того же сражения – это нормально. Маренго при Ватерлоо был, но император на нем не ездил. Про «лошадей Ватерлоо» мы еще поговорим, пока закончим с темой «серых арабских лошадей».

Их много, обо всех не расскажешь, но уже понятно, что «небольшие серые лошади» не такая уж и маленькая часть наполеоновской легенды. «Серые» превращаются в «белых», белые становятся символами славы и величия. Лошади прекрасно выглядят и дают возможность рассказать о себе все что угодно. Для легенд – то, что надо.

Только с легендой о любимой лошади не очень хорошо получается. Но ведь должна же она быть, обязательно должна! Не легенда – лошадь. Может, ее следует искать не среди «серых арабских»?

Как уже было сказано, ездил Наполеон все же на разных лошадях, совсем не обязательно белых. У него был даже чистокровный английский жеребец, Геродот. Многие лошади были подарены ему разными венценосными особами, и некоторых из таких коней вполне можно считать его любимцами.

Таурис – подарок императора Александра I, серый в яблоках конь. Считается, что на нем Наполеон в 1812 году въезжал в Москву, во что легко поверить, так как император ценил злую иронию. Таурис вместе с Наполеоном «отступал» из России, попал на Эльбу, а затем стал героем «Полета Орла», то есть как раз на нем бежавший из ссылки император возвращался в Париж.

Не «пощадил» Наполеон и своего будущего тестя, австрийского императора Франца II. Франц подарил владыке Франции прекрасного вороного жеребца. О том, какое имя у него было изначально, историки спорят, но Наполеон называл его «Мой кузен». Прямо так и говорил при встрече с конем: «А, вот и ты, мой кузен!» Согласно легенде, это очень не нравилось маршалам, к которым император тоже обращался как к «кузенам». В 1809 году конь стал Ваграмом. В честь знаменитой победы над… австрийцами. Юмор. Почти черный, как лошадь.

Теперь – самое интересное. Судя по всему, именно Ваграм – главный претендент на звание любимой лошади Наполеона. Та лошадь, о которой говорил император на Святой Елене, которая безошибочно узнавала его, – это почти наверняка Ваграм, хотя имени Наполеон и не называет. Однако есть свидетельства очевидцев, подтверждающих – Ваграм радостно реагировал на приближение императора, и Наполеону это нравилось необыкновенно. Он находил для коня ласковые слова и даже угощал его.

Так кто же, Ваграм? Маренго? Все из области предположений. Но про «лошадь Ватерлоо» мы все же знаем. Серая кобыла по имени Дезире. Не путать с жеребцом, побывавшим при Маренго. Дезире – имя первой невесты Наполеона, Дезире Клари. Той самой, что выйдет замуж за маршала Бернадота и станет королевой Швеции. Неужто Наполеон был к ней столь сильно привязан? Тогда зачем давать ее имя жеребцу?

Дезире в переводе с французского означает «желанный». Хорошее, звучное имя для лошади. Не нужно искать скрытый смысл. Хотя… Если Наполеон хотел ужалить Бернадота, которого сильно недолюбливал, то тоже отлично подходит. Тем более что последняя Дезире императора кобыла, а не жеребец. Может, отступление от традиций его и подвело…

Часть вторая

Лошади и всадники. Накануне…

Введение

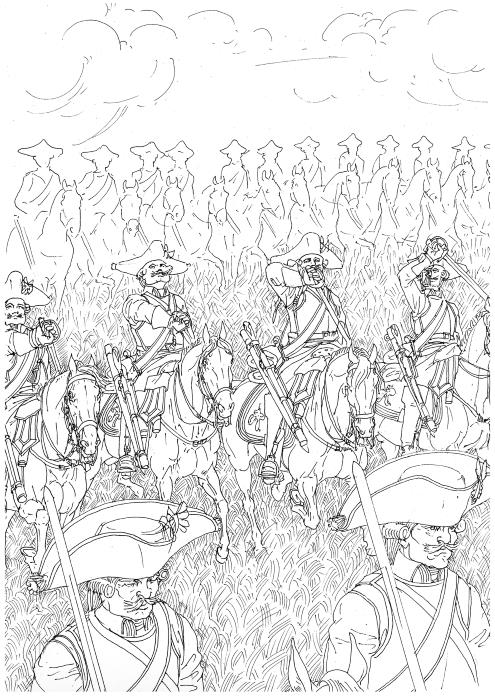

«Из уст его вырвался нечеловеческий вопль, испуганная лошадь понеслась назад… но и его рука с саблей, и плотно сжатые колени сверхъестественным образом остались в том же положении, в котором пребывали в момент смерти».

Так очевидец описывает смерть капитана Льюиса Эдварда Нолана во время одной из самых известных в истории кавалерийских атак, атаке Легкой бригады британской кавалерии 25 октября 1854 года. Под Балаклавой, во время Крымской войны.

Несчастного Нолана еще и сделают едва ли не главным виновником гибели «цвета английской аристократии», но история эта путаная, сложная и к нашей теме отношения не имеет. Тогда при чем же здесь Нолан? Почему некоторые из генералов говорили о нем, что, дескать, вместо того, чтобы книги писать, Нолану лучше было бы заниматься «практикой»?

Как раз в них-то и дело, в книгах. Буквально накануне Крымской войны Льюис Эдвард Нолан опубликовал две книги. В 1852-м – «Обучение кавалерийских лошадей: новая система», в 1853-м – «Кавалерия: ее история и тактика». Первая – узкоспециализированная, а вот вторая до сих пор считается классикой.

Некоторые из утверждений автора спорны, но все, кто занимается историей кавалерии, труд Нолана активно используют. Капитан Нолан будет одним из тех, кто поможет нам разобраться со сложным вопросом – что представляла собой кавалерия к началу наполеоновских войн?

Глава первая

Экскурс в историю. Совсем небольшой

Практически в каждой книге по истории кавалерии на первых страницах появляются… колесницы. Как точка отсчета – по крайней мере, эффектно. Однако в «глубине веков» легко и утонуть. История кавалерии исчисляется тысячелетиями, но с по-настоящему важными изменениями разобраться вполне можно не на тысячах страниц.

Начать можно, например, с появления жестких седел или изобретения стремени. Многие считают как раз стремена чем-то поистине революционным, хотя есть и несогласные. Все же трудно оспорить тот факт, что стремя позволяло всадникам и проще садиться на лошадь, и, что не менее важно, сохранять равновесие во время езды.

Авторство изобретения отдают и Индии, и Китаю, что приводит к большому разбросу в хронологии, но точные даты здесь не столь уж важны. Тем более что распространение стремян в Европе – процесс не одномоментный. Можно сказать, что в раннем Средневековье они уже были. Дальше – эволюция.

Это уже интереснее. Одно повлекло за собой другое. Где-то в X веке стремена становятся обязательной частью снаряжения тяжело вооруженных рыцарей. Держаться в седле «упакованному в железо» всаднику без стремян просто невозможно.

Со стременами напрямую связывают и появление нового вида холодного оружия, которому предстоит сыграть в дальнейшем огромную роль, – сабли. Так что стремя, безусловно, важнейшая веха.

Как и разделение кавалерии на легкую и тяжелую, которое тоже произошло достаточно рано, еще в Древнем мире. Об особенностях каждой из них мы будем говорить уже применительно к Новому времени, пока лишь констатируем факт.

К интересующей нас эпохе двигаться будем стремительно, перейдя с шага на рысь, а потом на галоп. Как аллюры у лошадей. Оставим в покое луки и стрелы, арбалеты и изменение длины копья. Долго, интересно, но не судьбоносно. Вот появление огнестрельного оружия – это поворот из поворотов. И для военного дела в целом, и для кавалерии в частности.

Оружие совершенствовалось в течение длительного времени, и все это время решались две сверхзадачи. Как защитить всадников и как им самим использовать новое оружие.

…Никколо Макиавелли отлично разбирался не только в искусстве политики, но и в искусстве войны. В начале XVI века он написал: «…сейчас мы не можем больше полагаться на кавалерию как на главную силу… поскольку в последнее время она часто терпит поражения от пехоты». Макиавелли верно оценивал только настоящее.

Всадники должны были защищать себя от огнестрельного оружия, защита стала очень тяжелой, и кавалерия потеряла быстроту и маневренность. Постепенно «тяжести» сбрасывались, до того момента когда все поняли – защищать нужно в первую очередь голову и грудь. Стало легче, в прямом смысле слова.

Параллельно развивалась другая линия. Огнестрельного оружия для самих кавалеристов. В XVI веке появились пистолеты, которые постепенно совершенствовались. Теперь у пехоты и кавалерии равные шансы? Совсем не так. Напротив, как отмечает авторитетный специалист по истории конницы Джордж Денисон, «…уменьшение скорости движения… и применение огнестрельного оружия вместо копий и сабель стали двумя основными факторами, послужившими причиной минимального использования кавалерии на войне в течение длительного времени».