Человек как социальное тело. Европейская фотография второй половины XIX века

…английская нация, которая ест мясо не столь прожаренным, как мы, но полусырым и кровавым, по-видимому, отличается в большей или меньшей степени жестокостью, проистекающей от пищи такого рода наряду с другими причинами, влияние которых может быть парализовано только воспитанием106.

Фактически Ламетри говорит о роли воспитания в обуздании инстинктов и аффективных действий. Одновременно он, как мы видим, отмечает хрупкость этого внутреннего механизма самоконтроля, который сталкивается со множеством факторов, влияющих на пробуждение или подавление инстинктов. В крайних ситуациях аскетические условия клиник полагались как единственно подходящие.

Исключение из общества больного, по крайней мере до его возможного выздоровления, полностью удовлетворяло защитным функциям социальной системы. Закон 30 июня 1838 года, принятый во Франции, устанавливал право на принудительное помещение душевнобольного в лечебницу по распоряжению префектуры и знаменовал собой уже неприкрытое желание власти контролировать социальное поведение всех членов общества. Фуко так характеризует это смещение акцентов в деятельности психиатрии и новый поворот в функционировании психиатрии, объединившейся с административной властью: «Иными словами, под вопросом уже не симптомы недееспособности на уровне сознания, а очаги опасности на уровне поведения»107. В то же время этот закон утвердил неспособность человека на самостоятельное обращение за помощью: больной оказывается лишенным прав, так же как и преступник; его образ абстрагируется, личность сводится до диагноза, так же как до приговора.

Психиатр Жан-Этьен Доминик Эскироль издает в 1838 году научное руководстве по психиатрии «О душевных болезнях в их отношении к медицине и государственной фармацевтике»108. В главе, посвященной вопросу изоляции душевнобольных, Эскироль отвечает на критику этого метода, который, как он сам говорит, лишает пациентов гражданских прав и свободы, утверждением, что

идеи душевнобольных находятся в прямой связи с их прежними привычками, событиями прошлого, их деятельностью, склонностями и личностями, которых больше не существует109.

Из этого психиатр делает вывод, что новые условия позволяют переключить сознание больного. «Так, изоляция делает душевнобольных более спокойными и иногда более здравомыслящими»110.

В 1890 году в Великобритании появляется «Акт о безумии», согласно которому для помещения предполагаемого безумца в сумасшедший дом было необходимо доказать диагноз в суде, подкрепив его двумя медицинскими свидетельствами. В случае, если речь не шла о бездомном, сделать это могли только муж, жена или ближайшие родственники. При этом у принятого в сумасшедший дом пациента было право в течение суток потребовать личного освидетельствования его состояния другим судебным представителем (ч. 1, п. 8.1–2). Однако далее следует пункт о «срочном постановлении», согласно которому в экстренной ситуации родственники могут поместить больного в сумасшедший дом до получения медицинского свидетельства. Очевидно, что подстроить необходимую ситуацию или дать взятку для заточения неугодного родственника было не так трудно, тем более что в том же акте это дело обозначено как конфиденциальное и в нем, помимо представителей суда и медиков, участвует только узкий семейный круг. Этот акт сохранял свою силу до 1959 года.

Репортаж американской журналистки Нелли Блай из лечебницы «Октагон» на острове Рузвельта, ставший впоследствии отдельной книгой («Десять дней в доме сумасшедших»), был сделан уже в конце 80‑х годов XIX века. И он свидетельствует об устойчивости такой модели устройства домов для умалишенных, которая в первую очередь должна была оберегать общество от пациентов, – ведь прежде никого не волновало, как именно лечат и в каких условиях содержат больных. В упомянутом британском Акте говорилось, что родственники должны были посещать больных не реже одного раза в шесть месяцев, то есть поддержание связи с семьей было довольно условным. Важен был сам факт того, что пациенты определены в надлежащее для них местопребывание.

В своей книге Блай отмечает, что одним из самых разрушительных для личности факторов была полная изоляция:

Что, кроме пытки, может вызвать безумие быстрее этого лечения?.. Возьмите совершенно вменяемую и здоровую женщину, заприте ее и заставьте сидеть с 6 утра до 8 часов вечера на жесткой скамье, запретите ей говорить и двигаться в эти часы, не давайте ей читать, пусть она ничего не знает о происходящем в мире, кормите ее плохой едой, добавьте еще жестокое обращение и посмотрите, сколько времени потребуется, чтобы свести ее с ума. Два таких месяца сокрушат ее психическое и физическое здоровье111.

Кроме всего прочего, журналистка отмечает ограничение движения тела как один из методов борьбы с душевным недугом: сдерживание телесной оболочки является символом контроля над болезнью.

Русский психиатр Павел Яковлевич Розенбах писал в 1898 году об огромном значении появившегося в 1830‑е годы принципа no restraint (т. е. отказ от использования смирительных рубашек и прочих удерживающих механических средств), т. к. «в нем заключалось требование уважать в помешанном личность больного человека и охранять его от излишнего насилия»112. В приведенной цитате хорошо заметно, что два понятия «помешанный» и «больной человек» разведены и первое понятие предполагает другие законы обращения. Свидетельство Розенбаха о том, что эта система до сих пор принята не повсеместно, подтверждает и результат расследования Блай. Фуко отмечает, что после выделения психиатрии в отдельную отрасль она все больше отступала от поисков «природы безумия в органических причинах или в наследственной предрасположенности»113, уходя в область иррационального. Сила общественного резонанса, который вызвала книга Блай, также можно объяснить обнаруженным несоответствием между устаревшей концепцией лечения и новыми подходами, но в то же время нельзя недооценивать и тот шок, который испытали обыватели перед самим безумием (и подобным «лечением безумия» как неотъемлемым следствием самого заболевания). Безумие, от которого прежде они были избавлены, с этого момента вторглось в их реальность и стало его частью.

Структура, не предполагавшая реального исцеления, а только лишь изолировавшая здоровых от больных и составлявшая бесконечный фотокаталог патологий, позволяла выстроить систему отношений, где через фотоснимок происходило абстрагирование личности до понятия «болезни». Артикуляция тела выражала уже не персональные желания, а жесты недуга. Техника хронофотографии, используемая для съемки эпилептических и истерических припадков, позволяла зафиксировать их последовательность. Это принудительное разделение динамической жизни тела на фазы, которые невозможно было выделить невооруженным глазом, превращала его в доступный научному изучению объект. Однако динамика объекта не исчезала бесследно, а трансформировалась в динамику наблюдателя, с которым в процессе научного познания происходили изменения. Эти снимки предназначались не исключительно, но в первую очередь для узкого профессионального использования. В течение двадцати лет вышли иллюстрированные издания с фотографиями пациентов Шарко. Дезире-Магло Бурнвиль, работавший в больнице Сальпетриер, с середины 1870‑х публикует снимки в медицинских изданиях, а позже объединяет их в альбоме «Иконография». В 1893 году Альберт Лонд издает свою книгу «Медицинская фотография: применение в медицинской науке и физиологии» с посвящением Шарко.

Практика повседневной жизни исключала личный опыт подобной пластики у наблюдателей. Таким образом, снимки апеллировали к тому анонимному переживанию телесной памяти, о возможности присутствия которого на фотоснимках пишет Е. Петровская. Она говорит о способности фотографии запечатлевать некий, казалось, невыразимый опыт114, который смотрящий может наблюдать и опосредованно переживать. Н. Сосна, анализируя текст Р. Краусс, приводит следующий принцип, выведенный исследователем: «Созерцатель не просто по необходимости активен, но и постоянно трансформируется, процесс разглядывания устроен таким образом, что идентичность смотрящего уже не может быть сохранена»115. В данном случае этот принцип может быть понят шире. Здесь речь идет уже не о конкретном ученом, но об изменениях, привносимых фотографией в научный мир в целом. Личный телесный опыт субъекта трансформировался посредством фотографии в артефакт научного знания. Общество испытывало страх перед ничем не сдерживаемой эмоциональностью и отказывало себе в праве на нее, вынося несдержанность за свои границы. Способность к свободному эмоциональному проявлению человека была передана фигуре Другого, постоянно находящегося под медицинским наблюдением. Его опыт в условиях контроля специалистов мог быть публичным: он дозволялся в интересах научного познания.

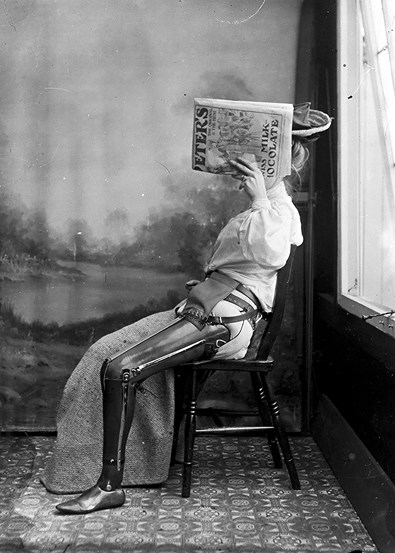

Отдельно стоит сказать о снимках, носивших, с современной точки зрения, более гуманный характер, – фотографиях, демонстрирующих протезы или устройства, используемые в терапии. Фотография стала применяться в научных исследованиях и использоваться в качестве иллюстрации, заменив собой гравюру. Основная цель этих снимков – демонстрация принципа работы приспособлений и информирование общества о новых технологиях. Так, американский врач Оливер Уэнделл Холмс на материале фотоснимков человека в движении смог подвергнуть критике распространенную модель ножного протезирования. Этот пример показывает, как скованное фотографией тело открывало исследователям истину о себе.

У англичанина Джеймса Джиллингема, который был владельцем мануфактуры по изготовлению кожаных протезов, за домом находилось маленькое фотоателье, где он делал снимки своих клиентов. Точное количество сделанных им фотографий неизвестно, часть их хранится в Музее Чарда (города, где он жил и работал), а 400 негативов – в Музее науки в Лондоне. Известно, что к 1910 году услугами Джиллингема воспользовалось более пятнадцати тысяч пациентов. Гравюры, сделанные по его фотографиям, публиковались в научном медицинском журнале The Lancet и в его рекламных брошюрах. Основной целью этих публикаций, помимо рекламного назначения, было проинформировать хирургов о том, в каких местах проводить ампутацию конечностей для сохранения их большей функциональности116 с перспективой в дальнейшем использовать протез.

Поскольку создание наглядного изображения требовало обнажения, выходящего за рамки приличия, а клиентки не хотели выносить свои телесные изъяны на всеобщее обозрение, женщины на фотографиях анонимны: модель либо обращена к зрителю спиной, либо скрывает лицо за полями шляпы или за газетой. Снимки мужчин своей иконографией напоминают традиционный для того времени фотопортрет: модель стоит в полный рост, опираясь на стул, стол или трость, прямо перед камерой или вполоборота. В этом архиве есть снимок девушки с полным протезом ноги, которая позирует, изображая, что читает письмо.

Ил. 4. Женщина с протезом ноги. Джеймс Джиллингем. Ок. 1890–1910 г. Музей науки, Лондон

Эти фотографии, с одной стороны, представляют собой документальное свидетельство практически безграничных возможностей науки по модификации тела, представление о которых знаменовал новый подход к протезированию. С другой стороны, снимки говорят о гармоничном слиянии живого и неживого, которое стало возможным в результате научно-технической революции. При этом рукотворное изделие одновременно наделялось функциональными свойствами живой материи и указывало на возможность ее замещения. Эта мысль будет интенсивно развиваться в годы после Первой мировой войны в Германии, где повседневное пространство оказалось наполнено изувеченными в боях военными, стремящимися вернуться к мирной жизни. В 1920‑е годы формируется социальная система их реабилитации, включающая индустрию протезирования, которая должна была помочь им стать пригодными для полноценной работы. Мощный отклик на эту тему происходит в художественной визуальной среде, где критический взгляд на послевоенное общество принадлежит прежде всего

берлинским дадаистам, которые одни из первых стали исследовать проблему соотношения человеческого тела с искусственными конструкциями, механизацию и роботизацию тела117.

Также осмысление этой темы происходило среди представителей «Кельнской прогрессивной группы» и группы «Политических конструктивистов», для которых «человек-машина стал наиболее популярным иконографическим образом»118.

Чтобы получить протез, созданный по новой технологии, пациенты были вынуждены провести целый день в пути из Лондона, и на время изготовления изделия многие останавливались в доме протезиста. Они становились частью научного процесса, и именно это репрезентировали фотографии Джеймса Джиллингема. Можно предположить, что это было частью того же процесса, о котором пишет Крэри в связи с возникновением нового типа наблюдателя (об использовании фенакистископа): «…индивидуальное тело одновременно становилось зрителем, субъектом эмпирического исследования и наблюдения и элементом машинного производства»119. Исследователь подразумевает человека, смотрящего в фенакистископ, однако клиент, приехавший для изготовления протеза, обладает еще более высокой степенью включенности в процесс, а фотографирование оказывается неотъемлемой частью новаторской процедуры.

Еще одно направление в фотографии, принадлежащей области медицины, – анатомы за работой в их повседневном окружении. По своей сути эти снимки одновременно есть одна из вариаций этнографического жанра и разновидность портретного. На них представлен достоверный образ профессии со всеми присущими ей атрибутами, так же как могли быть представлены ремесленники, охотники, лесорубы или возницы собачьих упряжек. Тела покойников – лишь антураж деятельности живых, расходный материал для насыщения информационного голода науки. Е. Сальникова в своем исследовании рассматривает тело на секционном столе как один из носителей визуальной информации, десакрализованный и обезличенный:

Вскрываемый труп лишен магических свойств, это экспонат, чьи функции заключаются в предоставлении живым визуальной информации об их физическом устройстве120.

В работах живописцев XIX века, обращавшихся к этой тематике, обнаруживается оценка этого противоречия и драматическое восприятие объективации тела. Они резко отличаются от философских работ художников дофотографического времени, которые имели схожие сюжет и композицию. Здесь можно вспомнить групповые портреты анатомов за работой, которые были созданы, к примеру, Яном ван Неком, Рембрандтом, Питером ван Миревельтом или Корнелисом Тростом. Флюссер пишет о кодифицирующем процессе, в который фотоснимок оказывается вовлечен с самого момента своего создания и вплоть до доставки его зрителю121. Далее исследователь приходит к понятию «медиа» как собственно «распространяющего канала»122. Но подобная структура присутствует и в более простой форме, которую, к примеру, мы наблюдаем в указанных выше фотографиях. То есть речь идет о заведомо известном назначении и адресате изображения: в данном случае это «документы» узкого профессионального сообщества, именно поэтому на большинстве из них запечатлены группы студентов-медиков.

Такие снимки, помимо юношеской бравады, о которой говорит шутливый и ироничный характер некоторых фотографий, служили свидетельством приобщенности запечатленных людей к закрытому знанию, знанию о тайнах тела. Действительно, порой это принимало облик фамильярного, даже аморального обращения с телом: как правило, на снимках анатомы позировали с инструментами в руках, демонстрируя процесс вскрытия. Студенты могли и нарочито выставлять напоказ пилы для ампутации, и излишне приближать свое лицо к телу покойного. Существует пародийный снимок, где, наоборот, студент лежит на столе, вокруг которого собрались скелеты со скальпелями в руках (там даже есть череп с трубкой во рту, по всей вероятности соответствующий образу наставника). В целом эти фотоснимки представляли собой взгляд анатома на буржуа, где очевидно высокомерие «знающего» по отношению к несведущему и беззащитному объекту наблюдения.

Однако, как отмечает М. Ф. Альварез, в этот период в больших европейских городах выработалось особенное отношение к смерти и неживому телу:

…он <морг. – А. Ю.> представлял новые научные концепции смерти, концепции, связанные с идеями позитивизма, который видел в науке парадигму общественной эволюции. По этой причине крупнейшие мировые столицы, такие как Париж, Лондон и Нью-Йорк, были решительно настроены обустроить или построить свои морги, чтобы обеспечить нужды этих огромных урбанистических центров123

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Быховская И. «Человек телесный» в социокультурном пространстве и времени (очерки социальной и культурной антропологии). М.: Физкультура, образование и наука, 1997. С. 105.

2

Сонтаг С. О фотографии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 116.

3

Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / Сокр. пер. с англ. Д. Ф. Соколовой. М.: Искусство, 1974. С. 32.

4

Савчук В. Философия фотографии. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2005. С. 124–125.

5

Руйё А. Фотография: между документом и современным искусством. СПб.: Клаудберри, 2014. С. 8.

6

Савельева О. Чулок со стрелкой, каблук высокий… (Женщина в чулках как социокультурный феномен) // Человек. 2015. № 5. С. 61–74.

7

Сосна Н. Фотография и образ: визуальное, непрозрачное, призрачное. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

8

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения: Сб. статей. М.: РГГУ, 2012. С. 205.

9

См.: Сонтаг С. Меланхолические объекты // Сонтаг С. О фотографии. С. 72–113.

10

Никонова С. Парадигматический параллелизм естественно-научного и эстетического подходов к осмыслению природы в Новое время // Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2012. № 2. С. 77–85.

11

American Museum of Photography: http://www.photographymuseum.com/mumler.html.

12

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: КАНОН-Пресс-Ц; Жуковский: Кучково поле, 2003. С. 51.

13

Бодлер Ш.‑П. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. С. 190.

14

Моррис У. Искусство и жизнь. Избранные статьи, лекции, речи, письма. М.: Искусство, 1973. С. 65.

15

Земпер Г. Практическая эстетика. М.: Искусство, 1970. С. 74.

16

Крэри Дж. Техники наблюдателя. Видение и современность в XIX веке. М.: V-A-C press, 2014. С. 142.

17

Михалкович В. Фотография: обретение речи // Фотография: проблемы поэтики. С. 127.

18

Фризо М. 1839–1840. Открытия фотографии // Новая история фотографии / Ред.-сост. М. Фризо. СПб.: Machina: А. Г. Наследников, 2008. С. 23.

19

Маклюэн М. Понимание медиа… С. 219.

20

Сонтаг С. О фотографии. С. 207.

21

Вартанов А. От фото до видео. М.: Искусство, 1996. С. 13.

22

Лотман Ю. Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962–1993). СПб.: Искусство – СПб, 2005. С. 20.

23

См.: Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 г. М.: Логос/Гнозис, 2009. С. 34.

24

Руйё А. Фотография: между документом и современным искусством. СПб.: Клаудберри, 2014. С. 301.

25

Пондопуло Т., Ростоцкая М. Новые искусства и современная культура. Фотография и кино. М.: ВГИК, 1997. С. 7.

26

Сонтаг С. О фотографии. С. 118.

27

Флюссер В. За философию фотографии. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. С. 14.

28

Вартанов А. От фото до видео. С. 21.

29

См.: Беньямин В. Краткая история фотографии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 22.

30

См.: Cummins B. Faces of the North. The ethnographic photography of John Honnigmann. Natural Heritage / Natural History Inc. Toronto, 2004. P. 39.

31

Фризо М. Дело о теле // Новая история фотографии… С. 267.

32

Цит. по: Cummins B. Faces of the North… P. 39.

33

Ibid.

34

Никонова С. Парадигматический параллелизм естественно-научного и эстетического подходов к осмыслению природы в Новое время… С. 79.

35

Там же.

36

Cummins B. Faces of the North… P. 40.

37

Figuier L. The human race. New York, 1872. P. 20. The Project Gutenberg EBook, 2013. https://www.gutenberg.org/ebooks/41849.

38

Фризо М. Дело о теле // Новая история фотографии. С. 267.

39

Figuier L. The human race. P. 30.

40

Edwards E. Material beings: objecthood and ethnographic photographs // Visual studies. 2002. Vol. 17. № 1. P. 71.

41

См. подробнее: Ibid.

42

Фризо М. Дело о теле. С. 267.

43

Савчук В. Философия фотографии. С. 131.

44

Cummins B. Faces of the North. P. 45.

45

Сонтаг С. О фотографии… С. 27.

46

Corbey R. Ethnographic showcases, 1870–1930 // Cultural Anthropology. 1993. Vol. 8. № 3. P. 359.

47

Сеннет Р. Падение публичного человека… С. 193.

48

Там же. С. 185.

49

Corbey R. Ethnographic showcases, 1870–1930. P. 347.

50

Ibid.

51

Ibid. P. 345.

52

Ibid. Р. 341.

53

Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб.: Алетейя, 2003. С. 37.

54

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1965. С. 55.

55

Там же. С. 59.

56

Corbey R. Ethnographic showcases, 1870–1930. P. 354.

57

Edwards E. Material beings: objecthood and ethnographic photographs. P. 72.

58

См. подробнее: Ibid.

59

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 21.

60

Цит. по: Крэри Д. Техники наблюдателя… С. 157.

61

Крэри Д. Техники наблюдателя… С. 156.

62

См.: Edwards E. Material beings: objecthood and ethnographic photographs. P. 73.

63

Ibid.

64

Vizenor G. Edward Curtis: Pictorialist and Ethnographic Adventurist. http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay3.html.

65

Romer G. B. Die erotische Daguerreotypie. S. 9.

66

Эпштейн М. Поэтика близости // Звезда. 2003. № 1. http://magazines.russ.ru/zvezda/2003/1/epsht.html.

67

См.: Romer G. B. Die erotische Daguerreotypie. S. 9.

68

Калмар И. Д. Кальян в гареме: курение и восточное искусство // Smoke: всемирная история курения / Под ред. С. Л. Джилмена и Чжоу Сюнь. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 299.