Человек как социальное тело. Европейская фотография второй половины XIX века

Зритель XIX века, существующий в реальности, где контроль над индивидуальным телом оказался в юрисдикции властных структур и строгих социальных норм, при столкновении с изображением Дикаря, по сути, оказывался один на один со свободным телом. Для этнографии тело выступало культурным объектом, подлежащим интерпретации. Оно одновременно было вписано в парадигму эволюции человека и являлось артефактом, который стоял в одном ряду с творениями зодчих и природными объектами на чужих территориях. Так фотография позволяла предъявить другой «вид» человека европейскому обществу.

Фотографические экспедиции, направлявшиеся во все стороны света и привозившие в Европу множество снимков из экзотических стран, моделировали окружающий мир, служили расширению зрительных возможностей. Этнографические фотографии местных жителей других земель являлись иллюзией непосредственно переданного европейцам послания, облеченного в форму знакомого им медиа.

Свободное тело, лишенное тех форм, которые ему придавали предметы европейского гардероба XIX века, делало его объектом наблюдения цивилизованного человека. В глазах европейца оно не было наделено социальной защитой, и нагота выступала маркером доступности для наблюдения. Б. Кьюмнис справедливо отмечает:

…фотограф-этнограф делает снимки Другого для своей культуры, а не для культуры субъекта. Более того, при создании фотографии он опирается на свой культурный контекст, потребности и понимание Другого44.

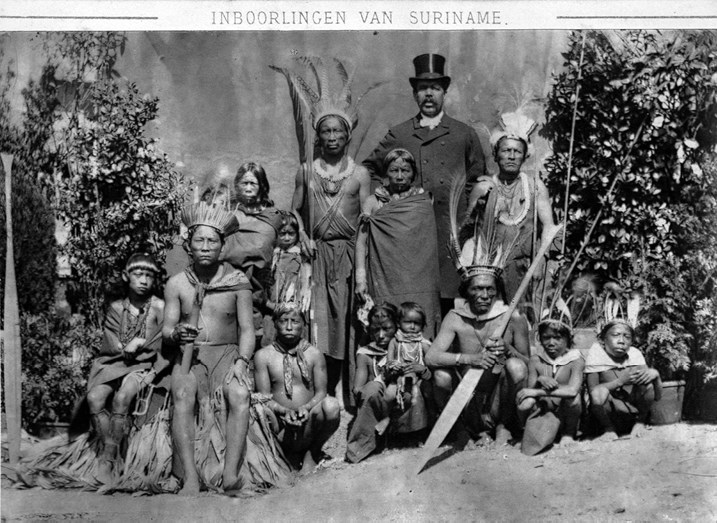

Таким образом, за представителем одного из колонизованных народов, оказавшегося перед объективом европейца, закрепляется его подчиненное положение. Здесь фактически буквально воплощается наблюдение Сонтаг, согласно которому фотоаппарат «это сублимация ружья», а «сфотографировать человека – значит совершить над ним некоторое насилие»45. Логическим продолжением и исчерпывающим доказательством подобного понимания этнографической фотографии можно считать знаменитые Всемирные колониальные выставки (The Greater Britain Exhibition в Лондоне 1886 и 1899 годов; и уже гораздо позднее в Париже – 1931 года) и показы так называемых «естественных людей», которые во второй половине XIX века пользовались большой популярностью, особенно в Германии и Франции. А состоявшаяся в 1893 году в Чикаго Великая Колумбова выставка стала высшей точкой проявления колониализма: приуроченная к 400-летию открытия Америки, она знаменовала собой полный успех экспансии европейской культуры. Здесь помимо промышленных достижений были представлены также и коренные народы континента, которые оказывались в роли экспонатов на своей же земле. Подобные мероприятия были призваны утвердить достижения колониального империализма европейских государств. Всемирные выставки демонстрировали прогресс человеческой мысли, достижения науки и искусства, а целью проведения этнографических выставок было наглядно представить прогресс человека как биологического вида.

Реймонд Корби характеризовал сформулированный вектор отношений между народами метрополии и колоний следующим образом:

Империалистическая экспансия была представлена в терминах социальной дарвиновской естественной истории и европейской гегемонии в качестве естественного и поэтому желаемого развития46.

Экспонирование живых людей, которые под взглядами публики занимались ремеслом, приготовлением пищи, исполняли танцы своего народа и в целом являли посетителям некий характерный фрагмент своей повседневной культуры, сводило их до лишенного воли объекта наблюдения, каким в той же степени могла быть новая модель паровоза. Фотоснимки, на которых запечатлены импресарио с группой южноамериканских индейцев (1883) или жителей Огненной Земли (1889), а также более поздний снимок 1930 года, где вокруг занятых трапезой африканских женщин толпятся посетительницы, наглядно показывают противопоставленность европейского тела и тела «дикаря». Важно также, что эти снимки демонстрируют искусственно смоделированную ситуацию этого культурного сравнения. Анализируя значение женского корсета, Ричард Сеннет приходит к выводу, что «уничтожив все следы живого естества, человек делается менее уязвим для любознательных глаз»47. То есть смоделированный одеждой образ тела служил для субъекта спасительной маскировкой в условиях пристального внимания к внешним проявлениям каждого члена общества. По одетому типизированному телу взгляд скользил и следовал дальше, а обнаженное тело его останавливало. Тела же «дикарей», с одной стороны, представали перед европейцами (как посетителями выставок, так и рассматривающими фотоснимки) совершенно «безоружными», поскольку были лишены всех тех знаков, по которым можно было расшифровать их личность; а с другой стороны, именно по этой причине Дикарь пугал – к пониманию его реакций и его статуса не было ключа, поскольку привычные принципы социальной ориентации по телу субъекта здесь не работали.

Европейский наблюдатель XIX века был крайне чувствителен к понятию наготы. Скандальной прихотью считались снимки, на которых графиня де Кастильоне, придворная дама Наполеона III, запечатлевала свои обнаженные ниже щиколотки ноги. «Демонстрировать ножки, пусть даже у мебели, считалось непристойным. <…> В любом внешнем проявлении усматривается некий личностный подтекст», поэтому в обиходе были специальные «чехлы для ножек стола или пианино»48, поскольку хозяин дома был, в понимании современников, неразрывно связан со всем окружающим его визуальным полем. Поэтому именно нагота и становилась основным характеризующим параметром в процессе восприятия облика жителя колоний, обитавшего в основном как раз в районах с жарким климатом. В результате возникали две тенденции в оценке подобных представителей человечества.

Позитивная реакция основывалась на восприятии представителей этих народов «как благородных дикарей, спонтанно и невинно наслаждающихся чистым и естественным райским существованием» и встречалась уже в европейской культуре XVIII века49. Другая, негативная оценка была в большей степени выгодна и коммерчески и политически. Реймонд Корби обнаруживает ее в рекламных брошюрах и газетных публикациях, освещающих этнографические выставки и «показы народов» [Volkerschau].

Аборигены из Квинсленда, Австралия, на выставке во франкфуртском зоопарке в мае 1885 года представленные как австралийские негры, были описаны на плакатах как каннибалы и жаждущие крови монстры50.

При подобной подаче они вызывали у зрителя одновременно неприязнь, страх и все-таки определенное любопытство. Большую роль в этом играл контекст, в который были помещены представители этих «нецивилизованных» народов. Корби пишет о том, что они «чаще ассоциировались с жизнью в дикой природе, чем с цивилизацией, и их выставляли в местных зоопарках за решеткой или за проволокой в выставочных центрах или парках (такого рода парк Paris Jardin d’Acclimatation был построен в Париже в 1859 году. – А. Ю.)»51. Позднее Всемирная выставка 1878 года в Париже стала одной из первых, где люди «не западной культуры» были представлены в специальных павильонах и «деревнях» (Village indigene)52. Они воспринимались как часть того огромного комплекса природных явлений, которые наука с невероятной энергией осваивала в этот период, наблюдала, разбирала на элементы, чтобы постичь и подчинить.

Этнографы изучали физиологию, обычаи, производственные отношения народов, чтобы понять природу их отличий от европейцев. Для простого обывателя коренные жители колоний оставались непонятны, они были набором непривычных, противоречащих представлению о порядке и норме социальных жестов, а потому вызывали страх и с трудом соотносились с понятием о человеке в принципе. Понятие Дикарь попадало в область влияния «отвратительного», выделенного Ю. Кристевой:

Грубое резкое вторжение чужеродного, которое могло бы быть мне близким в какой-то забытой и непроницаемой для меня теперь жизни, теперь мучает и неотступно преследует меня как совершенно чуждое, отдельное и мерзкое. <…> Есть «нечто», которое я никак не могу признать в качестве чего-то определенного. <…> Отвратительное и отвращение – то ограждение, что удерживает меня на краю. Опоры моей культуры53.

Именно такое пограничное значение имел тогда Дикарь – не совсем животное, но и не совсем человек.

Этнографические выставки и фотографии актуализировали ретроспективу человека как биологического вида, позволяли субъекту взглянуть на себя и свое тело в состоянии «детства человечества». В XIX веке перед антропологией как раз стояла задача определения места других народов относительно европейской цивилизации. Отвращение к «дикарю» основывалось на сходстве с европейским человеком, где базовые признаки homo sapiens (свойственная высшим живым организмам двусторонняя симметрия, различие между конечностями опоры и руками, черты лица, форма черепа, наличие речи и проч.) представали в извращенном виде: словно отражение цивилизованного человека в кривом зеркале, «дикарь» выставлял напоказ то, что рекомендовалось предать забвению. По этой причине «дикари» гармонично вписывались в модель выставки, которая не требовала большого понимания внутренних механизмов, но была самодостаточна как простое визуальное представление объекта.

Одним из разделов этнографических выставок естественным образом становились площадки, где были представлены публике традиционные для ярмарочного и циркового пространства «фрики» и «мутанты», бородатые женщины, сиамские близнецы и карлики, то есть те субъекты, тела которых как бы предавали норму, а потому их было легко заподозрить и в моральном неблагополучии. Но в XIX веке подобная демонстрация в пределах по сути карнавальной среды уже не обладала тем возрождающим аспектом, каким репрезентация деформированного тела (а на самом деле тела, отличающегося от нормированного представления о нем) могла являться согласно теории Михаила Бахтина.

С одной стороны, здесь также «все, что в обычном мире было страшным и пугающим, в карнавальном мире превращается в веселые „смешные страшилища“»54, но не в результате творческого осмысления, а в силу умышленного, даже насильственного перенесения самого явления в сферу развлечений. С другой же стороны, это уже была эпоха «риторического смеха, серьезного и поучительного»55, поэтому подобная акция должна была иметь морализаторский и просветительский аспект. Но такие выставки сохраняли старую модель территориально-временной локализации явления, репрезентация которого в повседневной жизни противоречила официальной культуре. Корби тем не менее отмечает, что в период с XVIII по XIX век выставки живых экспонатов все больше ассоциировались с наукой и во время их проведения работали антропометрические и психометрические лаборатории, где любой посетитель мог стать участником изучения, в том числе, расовых характеристик56. Однако можно предположить, что действительно научное значение эта практика имела только для антропологов, так как позволяла собрать богатые статистические данные, а для посетителей это был в большей степени аттракцион, который тем не менее позволял ознакомиться с точными данными, свидетельствующими об отличии «цивилизованного человека» от «дикаря» на собственном примере, и укрепиться в осознании своей идентичности на основании цифр.

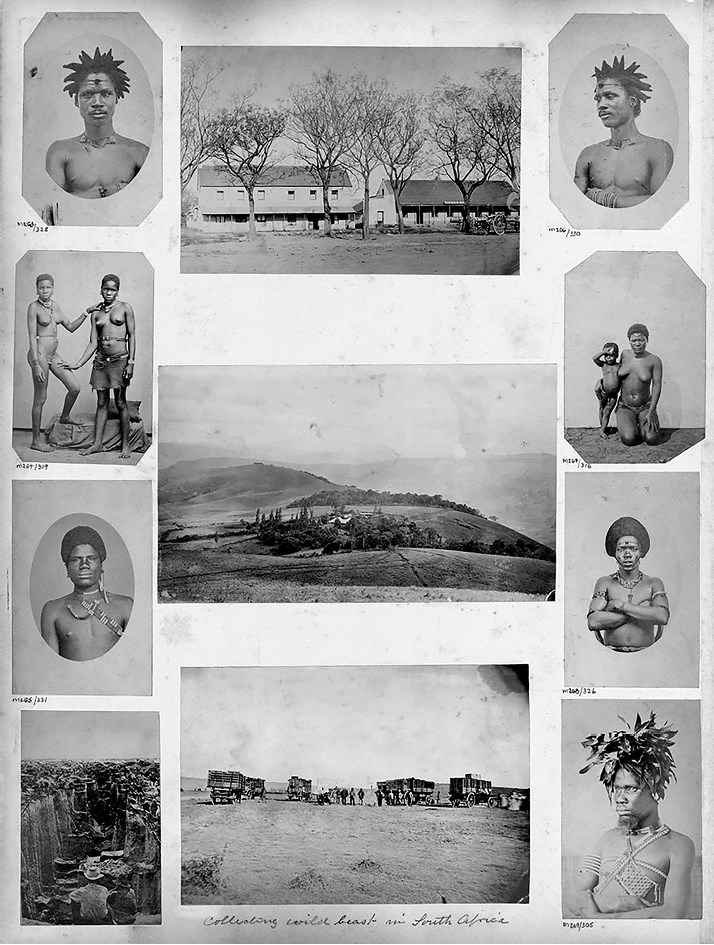

Таким образом, репрезентация коренных народов европейских колоний оказывалась вписанной одновременно в научный и экзотический (все, что могло быть понято как «диковина», не предполагает аналитического взгляда) дискурсы, что в равной степени подтверждалось и существованием этнографических выставок, и жанром этнографической фотографии. Элизабет Эдвардс в своем исследовании фотографии этого направления исходит из того, что сами снимки являются материальными объектами с набором неких характеристик (формат, техника создания, оформление), на основании которого изображение актуализировалось в одном из дискурсов. В качестве примера приводится разница в практике издания этнографических фотографий в Германии и Великобритании:

Большеформатные папки, изданные в Германии, предлагали дистанцированное разглядывание, демонстрацию сравнительной систематики, в то время как английские популярные издания одомашнивали научное потребление изображений через размер и формат их репрезентационных форм – зеленый с тиснением составной альбом с позолоченными краями бумаги57.

Альбомы больших форматов предполагали публичное ознакомление, они наделялись социальной функцией, становились предметом, вокруг которого происходило общение. Во второй половине XIX века были изданы такие богато иллюстрированные альбомы, как «Основные типы различных человеческих рас пяти частей света» (Карл Эрнстон фон Бэра, 1861) и «Жители Индии: серии фотографических иллюстраций с описанием рас и племен Индостана» (Вотсон и Кайе, 1868–1875). Их оформление предваряло то ощущение, которое должны были испытать зрители: к примеру, альбом с изображениями из Датской Вест-Индии (ок. 1890 – 1900) был оформлен переплетом из дерева и кожи, украшенным характерным народным орнаментом, альбомы с большеформатными фотографиями из Японии могли быть облачены в лакированный переплет с перламутровыми инкрустациями58. Этим богато украшенным изданиям предшествовали дагеротипы, среди которых также был представлен этнографический жанр; их цена и без дорогого футляра делала их доступными далеко не каждому. Такое внимание к декору можно объяснить желанием создать из просмотра изображений самоценное событие: альбом формировал вокруг себя специфическое виртуальное пространство, в которое оказывались включены зрители. Техническая воспроизводимость как характерное свойство фотографии, выделенное Вальтером Беньямином, позволяла «перенести подобие оригинала в ситуацию, для самого оригинала недоступную»59. Образы «дикарей» оказывались в обстановке европейского дома, подчинялись его правилам и в соответствии с ними интерпретировались.

Ил. 1. Страница из этнографического альбома, Южная Африка. Последняя треть XIX в. Дж. Т. Фернейхоу (приписывается), Ф. Х. Грос (приписывается), фотостудия Crewes & Van Laun (приписывается) и другие неизвестные фотографы

Ил. 2. Групповой портрет коренных жителей Суринама. Колониальная выставка в Амстердаме 1883 г. Фотограф Фридрих Карел Хисген. Коллекция Художественного музея в Амстердаме

Публичность просмотра, в свою очередь, должна была сформировать у участников верную трактовку увиденного, которая бы опиралась на моральные нормы поведения в обществе. Таким образом толстый альбом этнографической фотографии также являлся примером локализации тела, выходящего за рамки общепринятого приличия. Это был предмет роскоши, который позволял проявить на публике верное отношение к «дикарю» (а значит, и к своему телу), продемонстрировать широту своих взглядов, интерес к науке, а в целом – свою поддержку колониальной политики.

Наиболее близок к понятию аттракциона оказался стереоскоп: просмотр стереоскопических изображений, относившихся к этнографическому жанру, фактически имитировал посещение выставки народов, создавая иллюзию единого пространства между зрителем и объектом наблюдения. О стереоскопическом изображении Герман Гельмгольц в 1850‑е годы писал следующее:

…эти стереоскопические фотографии настолько близки к природе и столь правдоподобны в отображении материальных вещей, что, взглянув на такую картинку и узнав на ней некий предмет, например дом, у нас, когда мы действительно видим этот предмет, создается впечатление, будто мы уже видели его раньше и более или менее с ним знакомы. В подобных случаях реальный облик самой вещи не добавляет ничего нового и не делает более точным (по крайней мере в том, что касается чистых формальных соотношений) предыдущее восприятие, полученное от изображения60.

Сам процесс просмотра при этом, напротив, являлся более интимным по сравнению с перелистыванием страниц альбома большого формата, который должен был лежать на столе. Эта симуляция и была целью создания стереоскопа как изобразительной формы, эффект которой «заключается не просто в подобии, но в непосредственной, очевидной осязаемости»61.

Такой «личный» визуальный контакт требовался обывателю, который ждал от явленного ему образа «дикаря» острых ощущений и интимных телесных переживаний в результате обнаруженных различий (реальных или предполагаемых) со своей идентичностью. Для научного же взгляда субъект на снимке был набором специфических социальных и физиологических признаков, подлежащих пристальному изучению и декодированию. Эдвардс приводит в своем исследовании историю одной стереоскопической пары, выполненной в технике альбуминовой печати, – «Купание апачей». Снимки были разъединены в конце 1880‑х годов: владельцем одного из них стал антрополог Э. Б. Тейлор, а другого – его коллега, оксфордский биолог Г. Мозели62. Пометки на снимке, царапины и комментарии открывают картину активного взаимодействия ученого со снимком, процесс размышлений над его содержанием. Эти следы профессионального исследовательского вмешательства свидетельствуют о переходе изображения из области развлечений в сферу научного знания. Этот пример демонстрирует, как один и тот же образ тела Другого, изменяя модель своей репрезентации, мог перемещаться в «пространстве различных интерпретаций»63. В зависимости от контекста и среды изучения снимок мог наделяться различным значением: научным, художественным, рекреационным и коммуникативным или интимным и эротическим.

Эта способность смены отношений между субъектом и объектом также лежит в основе создания симулятивных этнографических документов. Фотографы при создании снимков следовали определенному эстетическому замыслу, но выдавали их позднее за этнографические документы, как это было с известным американским фотографом-пикториалистом Эдвардом Кертисом. В этом случае репрезентация туземцев становилась художественным приемом, их тела благодаря данному им «цивилизацией» значению служили частью единой созданной для них художественной реальности. Геральд Визенор трактует его работы так:

Кертис создавал пикториалистские сцены, как он верил, исчезающей расы, хотя он и понимал, что отснятые изображения – не сами туземцы – являются эстетической симуляцией64.

В то же время принадлежность этнографических снимков «экзотическому» дискурсу наделяла их привлекательностью сексуального характера, вследствие чего изначально документальные фотографии, а также снимки-имитации жизни других народов попадали в пространство эротического жанра.

Разница между европейской культурой и укладом африканских, южноамериканских и островных племен, проживающих на территории европейских колоний, а также нравами народов Азии и Востока становилась источником для создания фотоизображений, обладающих для субъекта западной ментальности сексуальным импульсом. Сексуализация чернокожих женщин и представительниц других неевропейских народов на фотографии (их начали делать еще в технике дагеротипии в 40‑е годы XIX века) была во многом основана на представлении о пассивности и подчиненности модели в силу ее принадлежности к одному из «примитивных» народов. Зритель занимал здесь активную позицию властного наблюдателя.

К области эротического жанра могли быть отнесены снимки, являвшие стандартное иконографическое решение этнографической фотографии: модели полуобнажены или предстают в абсолютной наготе в зависимости от обычая их народа; они сидят на стуле (в фас или профиль) или просто стоят перед камерой – эти снимки лишены всякой игровой основы. Грант Ромер полагал, что

хотя изображения не представляли никакой эротической мотивации, они могли вызывать у европейцев сексуальные мысли, для этого они подходили за счет обращения их невинной наготы в свою противоположность65.

Для европейцев эти женщины оказывались стоящими вне общественной морали. Мотив сексуальных отношений с одной из них оказывался неподконтрольным обществу, что в некоторой степени и определяло сексуальную привлекательность экзотики – как среды, обещающей свободу проявления телесных аффектов и новые впечатления. В то же время подобные антропологические фотографии задействуют прием «остранения»: суммированное Михаилом Эпштейном понятие, «представление привычного предмета в качестве незнакомого, необычного, странного, что позволяет нам воспринимать его заново, как бы впервые»66. Оно воплощалось в непривычных женских типажах, их аксессуарах, цвете кожи, т. е. в признаках другой культуры, а также в особых представлениях о сексуальности коренных жителей колоний.

Механизм обострения экзотических чувственных образов заключается в преодолении межкультурного барьера. Тем более что, в отличие от сексуальных изображений европейских женщин, которые продавались «из-под прилавка», в Париже эти снимки были выставлены открыто67, поскольку являлись одновременно и объектом развлечения, и предметом научного изучения. В случае с изображениями восточных женщин, «чтобы усилить впечатление наукообразности, фотографы часто снабжали фотографии подписями, где модели описывались не как объекты сексуальных отношений, а как примеры определенных этнических и географических типов «восточных людей»68. В дальнейшем этот жанр антропологической фотографии стал устойчивым порнографическим сюжетом.

Одним из популярных мотивов этого направления эротической фотографии был восточный гарем, так как для многих европейцев он был «просто экзотическим продолжением борделя в их собственной стране (больше того, бордели, как и театры жанра бурлеск, часто имели восточный колорит, отсюда термин „экзотическая танцовщица“)»69. Но экзотическая сексуальность мусульманских женщин была недоступна для европейцев, в том числе для художников и фотографов,

поэтому и те и другие продолжали выстраивать постановочные сцены из жизни вымышленных гаремов.

Моделей (часто из числа проституток) снимали в «восточных костюмах», а позы выбирались по образцу картин Энгра, Делакруа и других…70

Эти модели часто бывали полностью одеты и возлежали на подушках в расслабленных позах. Сексуализация образов строилась на принципе наблюдения, кальян также подчеркивал сексуальное содержание. По свидетельству И. Д. Калмара: «В таких „этнопорнографических“ фотографиях кальян часто заменяет всем знакомый символ проституции – сигарету»71. Этот символ был принят в живописи и был унаследован фотографией уже как общепризнанный и всем понятный. Это очень характерный момент: подпись, соответствующий антураж и атрибутика полностью меняли аспект восприятия тела модели.

Как отмечает Корби, интерпретация телесных кодов аборигенов колоний как знаков повышенной сексуальной активности была типична для европейцев XIX века:

Другая реакция являла собой сексуальное влечение и любопытство, как это становится понятно из современной прессы и сохранившихся плакатов. Восхищение предположительно невероятной сексуальной потенцией этого едва одетого примитивного существа боролось с пренебрежением ввиду их якобы звериной похоти72.

Жорж Батай, однако, не противопоставляет эти симультанно возникающие у зрителя эмоциональные реакции. Его точка зрения основывается на их неразрывности: «…нагота противостоит красоте лиц или прилично одетых тел в том, что она приближает нас к отталкивающему очагу эротизма»73. То есть то самое чувство «отвратительного», которое вызывал Дикарь, делало его одновременно желанным.

Однако парадоксальным образом репрезентации свободного тела Другого были направлены, вероятно, как раз на укрепление моральных норм. Это было частью стратегии контроля над телом граждан, которая рождалась в рамках возникшего, по выражению Мишеля Фуко, «дискурсивного взрыва» вокруг секса74. Признаки живого, естественного тела противопоставлялись телесности индустриальной цивилизации белых европейцев, они становились частью устойчивой характеристики «дикаря», «неполноценного человека», «предыдущей ступени эволюционного развития». Появление в обществе обнаженного тела «неевропейца» («оригинал» – на выставке или «копия» – в гостиной) было возможно, поскольку нагота понималась как его естественное свойство, отчасти и разграничивающее мир дикарей и мир европейской цивилизации. Его заключенная в рамки демонстрационной площадки или границы фотоснимка репрезентация не представляла угрозы для установленного общественного порядка, о чем пишет в своей работе Робер Мюшембле75. Оно априори было вне европейского социума и заслуживало лишь взгляда свысока. Это тело служило для европейской культуры лишь объектом наблюдения, природным феноменом, определяемым словом «дикарь».

Позиции эволюционной этнографии предлагали систему, на вершине которой оказывался человек среднего класса76, отделенный от туземцев колоний многими этапами физического и социального развития. Это позволяло проецировать на образ Дикаря негативные, с точки зрения властных структур, телесные проявления, отринутые европейцами в ходе становления их культуры. Пользуясь терминологией Фуко, можно сказать, что «дикарям» была приписана низшая точка «культуры себя»77, которая и определяла, с позиции современников, необходимость в строгом этикете и до мелочей продуманном туалете.