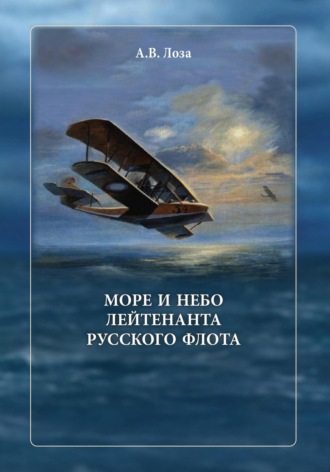

Море и небо лейтенанта русского флота

С началом войны с Германией начальник Севастопольской авиационной школы полковник Генерального штаба Мурузи находился в непростой ситуации. Его инструкторы рвались на фронт в качестве летчиков – «охотников», как именовались тогда добровольцы, но авиационной школе теперь, как никогда, нужны были опытные инструкторы. Авиашкола быстро перестроилась применительно к военному времени. От Великого князя Александра Михайловича – «шефа авиации», именуемого на военный лад «заведующий воздухоплаванием и авиацией в действующей армии», – шло одно указание за другим: пересматривались программы, сокращались сроки обучения, ускорялись выпуски военных летчиков. Из Авиаканц, как с началом войны стала называться канцелярия Заведующего авиацией в действующей армии, шла одна бумага за другой. Были открыты дополнительные отделения на Бельбеке и в Симферополе. Аэропланов в школе осталось мало – половину забрали на фронт. С поставкой новейших аэропланов из-за границы пока было неясно. Авиационные заводы в Петрограде, Москве и Одессе спешно готовились к выполнению военных заказов. Инструкторы школы с утра до ночи проводили на аэродроме, тренируя молодых летчиков – учеников.

В сентябре начальником Севастопольской авиационной школы назначили капитана 2 ранга барона Герберта Оттовича Буксгевдена, отличного летчика из первого набора авиашколы. В авиашколе многое изменилось. Среди обучающихся значительное возросло число неродовитых офицеров, «охотников» – добровольцев из студентов и нижних чинов. Из-за больших потерь на фронтах авиация непрерывно требовала пополнения, и теперь школа готовила военных летчиков из нижних чинов. Требуемая норма обучающихся: сто офицеров и сто пятьдесят солдат. Но несмотря на все отбор в авиашколу оставался по-прежнему строжайшим. Инструкторы безжалостно отбраковывали людей, не обладающих нужными качествами. Чтобы быть хорошим военным летчиком, требуется иметь определенную сумму свойств и качеств, притом природных, как бы не хотел летать и как бы не «бредил» авиацией претендент. Без этого летчика из него не получится, ибо летать приходилось без всяких навигационных приборов, и острое зрение, глазомер, чувство равновесия и высоты, быстрая реакция, данные природой, никакой инструктор человеку, если их у него нет, развить не мог. Об этом вспоминал летчик В.М. Ткачев, закончивший Севастопольскую авиашколу: «…поручик Мухин был храбрейший офицер – герой японской войны. Он имел страстное желание научиться летать, но у него был редкий физический недостаток – атрофировано чувство равновесия. Идя в полете по прямой, он не замечал, что его аэроплан валился на бок». Действительно, никакие тренировки не исправят этого дефекта природы. Командование авиашколы постоянно указывало будущим летчикам, что если кто-то во время пробных полетов почувствует робость и страх, тому нужно сразу уходить и дать дорогу другим, ибо робкий все равно разобьется при самостоятельных полетах или будет сбит противником в первом же воздушном бою…

В начале войны на Черном море в Службе связи флота было всего восемь гидроаэропланов, в основном типа «Кертис». Руководил Службой связи флота старший лейтенант И.И. Стаховский. Гидроаэропланы базировались на станции 1-го разряда в Севастополе в Килен-бухте, в Овидиополе, Ак-мечети станции 1-го разряда, и станции 2-го разряда в Золокарах и Клеровке, только строились. В Российском Государственном архиве ВМФ сохранился «Табель содержания управления службы авиации Черноморского флота», где указываются должности и денежное довольствие офицеров: жалованье, столовые, квартирные, особое вознаграждение, морское довольствие (в плавании), а также содержание вольнонаемных инженеров по авиационной части, добавочные деньги авиационным кондукторам и авиационным унтер-офицерам, пассажирские деньги чинам службы авиации, экстраординарные расходы и канцелярские деньги. Так, офицеры-летчики получали столовых денег по 600 рублей и особое вознаграждение по 960 рублей каждый.

К 1 августа 1914 года в Морском министерстве насчитывалось всего около тридцати самолетов, двух десятков дипломированных летчиков и около десяти офицеров, проходивших летную подготовку непосредственно на флотах. Первым официальным документом морской авиации стало «Положение о службе авиации в службе связи», которое отражало вопросы подготовки кадров для авиации флота. В нем, в частности, указывалось, что «звание морского летчика офицеры получают по успешном окончании теоретического курса авиации в одной из офицерских школ по выбору Морского министерства, прохождения практического обучения и экзамена». В нем же конкретизировались требования к офицерскому составу при отборе для направления в авиационные учебные заведения: «только по добровольному согласию, пребывание кандидата не менее двух лет в офицерских должностях, наличие у него чина не выше старшего лейтенанта или штабс-капитана, хорошее состояние здоровья, возраст не старше сорока лет, отсутствие других препятствий, могущих помешать службе на летательных аппаратах». Этот документ также определял, что «подготовка нижних чинов к службе в качестве авиационных специалистов осуществляется на флотах при одной из станций 1-го разряда в каждом воздушном районе». И далее: «Период обучения нижних чинов не должен превышать одного года, после чего выдержавшие экзамен по особой программе в комиссии, назначаемой приказом командующего морскими силами, производятся в авиационные унтер-офицеры на открывающиеся вакансии; имеющие уже при обучении звание унтер-офицера переименовываются в авиационные унтер-офицеры».

До начала войны с Турцией на Черноморском флоте успели завершить развертывание авиационных станций, обучить личный состав и выработать некоторые тактические приемы использования морской авиации. Появилось понимание, что аэропланы можно использовать для обнаружения морских мин и подлодок противника. С началом войны на Черноморском флоте были переоборудованы в носители гидроаэропланов два парохода, получившие названия «Император Николай I» и «Император Александр I».

В конце 1914 года в «Круглую бухту» Севастополя для открытия там гидроавиационной станции 1-го разряда, начали в спешном порядке закупать ангары и перевозить ангары из Овидиополя и Ак-Мечети. О срочности работ свидетельствует телеграмма Начальнику Генерального морского штаба от командующего Черноморским флотом вице-адмирала Эбергарда.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Нагенмор Шифрованная

23/1 1 ч. 05 м. пополудня

Прошу срочно приобрести 2 разборных ангара

Номер 5165 Эбергард

(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 974. Л. 43)

Перед началом Первой мировой войны ни летчиков, ни технических специалистов непосредственно для морской авиации учебные заведения Морского министерства не готовили. Первый же боевой опыт на Черном море выявил большие недостатки в системе подготовки авиаторов для флота по системе «сухопутных летчиков», что потребовало создания специализированных морских авиационных учебных заведений. Процесс обучения кадровых офицеров-летчиков осуществлялся в строгой последовательности: теоретические курсы в Петербургском политехническом институте имени Петра Великого; практические полеты на базах школ авиации ОВФ. После сдачи соответствующих экзаменов на авиастанциях в Гребном Порту Санкт-Петербурга, в Либаве или в Севастополе присваивалось звание «морской летчик».

Поскольку весь этот процесс в предвоенный период ориентировался на подготовку летного состава для армейской авиации, то выпускники авиашкол – представители морского ведомства доучивались по месту службы. Специфические знания и навыки получали на гидроавиационных станциях 1-го и 2-го разрядов, где пилоты дополнительно осваивали взлет и посадку на воду, вначале при спокойной, а затем при свежей погоде (при волнении). Методика обучения включала в себя: подъем на высоту 2000 метров, горизонтальный полет с последующим выполнением четырех виражей, планирование и посадку с остановленным двигателем у обеспечивающего судна. На летающей лодке – гидроаэроплане «М-5» обучаемый должен был совершить полет по маршруту вне видимости береговой черты в течение часа. Такой полет был достаточно сложным, принимая во внимание ограниченную видимость в море и скудный набор приборов для определения пространственного положения гидроаэроплана. Только после выполнения этого специального полета авиатору присваивалось звание «морской летчик». В случае если пилот не имел соответствующего специального военно-морского образования, то к нему предъявлялись более высокие требования при получении квалификации морского летчика. Механиков по обслуживанию аэропланов готовили непосредственно на гидроавиационных станциях Службы связи флота.

Приказ «О создании авиации Черноморского флота» № 230 командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.А. Эбергард подписал 2 марта 1915 года. А через неделю после приказа «О создании авиации Черноморского флота», 9 марта 1915 года мичман С.Я. Ярыгин получил назначение учеником морского летчика на гидроавиационную станцию 1-го разряда «Круглая бухта». По прибытию мичман Ярыгин представился начальнику станции лейтенанту Борису Ниловичу Лучанинову, опытнейшему офицеру-летчику, окончившему Воздухоплавательную школу и школу авиации. Позади у Ярыгина был строгий отбор кандидатов в морские летчики, которому мичман полностью соответствовал: он не был женат, прослужил почти три года в офицерских должностях, был в чине мичмана (не старше лейтенанта) и вполне достойным по нравственным и служебным качествам. Тщательный медицинский осмотр, особенно зрения, длившийся несколько дней, признал его годным по состоянию здоровья к службе в авиации флота. Вместе с ним прошли медицинскую комиссию еще четыре офицера: мичман Владимир Косоротов, поручик Семен Корсаков, прапорщик Дмитрий Мельниченко и зауряд-прапорщик Владимир Бушмарин. Все они были зачислены учениками-летчиками в авиацию Черноморского флота на авиационную станцию 1-го разряда «Круг-лая бухта». Мечта Сергея Ярыгина о небе начала сбываться.

То, что мичман Ярыгин с 13 марта по 21 ноября 1915 года числился в авиации Черноморского флота учеником-летчиком, подтверждается документом, сохранившимся в РГА ВМФ:

Мичман ЯРЫГИН Сергей Яковлевич

Год Суда Общее Ранг Док-т Род По цензовым К вознагражд.

число судна плавания правам за плавание

дней

Авиация Черноморского флота

1915 253 вып. Ученик-летчик с 13 марта по 21 ноября

(РГА ВМФ Ф. 873. Оп. 28. Д. 73. Л. 2, 2а)

Когда Сергей впервые заговорил с Ольгой о своем увлечении авиацией, ее первой реакцией был испуг:

– Летчик… Да ведь в любой момент можно разбиться!

Сергей начал рассказывать ей о новых усовершенствованных машинах, о современных надежных моторах. Ольга слушала все более и более заинтересованно. Постепенно она успокоилась…

Первый раз Сергей Ярыгин увидел аэроплан несколько лет назад, воспитанником Морского Корпуса, осенью 1910 года на Всероссийском празднике воздухоплавания в Петербурге на Комендантском аэродроме, вблизи Черной речки. Тогда демонстрировали свое мастерство пилоты на аэропланах «Фарман» и «Блерио». Погода стояла безветренная – самая подходящая для неустойчивых «Фарманов», не имеющих закрытой кабины. «Фарман» при сильном порыве ветра мог запросто перевернуться. Организаторы показательных полетов писали в рекламе, что почтенная публика увидит полеты на высоте сто метров, «воль плане» – свободное планирование, а также «аттерисаж» – мастерский спуск на землю, с изумительной точностью, прямо в круг диаметром пятьдесят метров! Ярыгин отлично помнил все, что происходило в тот день на Комендантском аэродроме. Аэроплан готовили к вылету. Его крылья блестели на солнце. Застрекотал мотор «Фармана».

– Держите хвост! – крикнул пилот механикам. Мотор набрал обороты. Десяток крепких мужчин, упираясь каблуками в траву, удерживали аэроплан за хвост и крылья.

– Ну, Господи благослови! – перекрестился пилот. – Отпускайте!

Маленький, легкий «Фарман» рванулся вперед, побежал по вытоптанной траве, оторвался от земли и начал набирать высоту.

– Летит, летит! – восторженно кричала публика.

«Отсюда, с земли, – Сергей поймал себя на этой мысли, – пилот аэроплана выглядит жутковато». Сидя на самом краю, прямо на обтянутом льняным перкалем крыле, свесив ноги, под ногами – педали руля поворота, правая рука – на ручке управления рулем высоты. Левая держится за стойку между крыльями… Белокрылый аэроплан выписывал восьмерки над полем, то поднимаясь вверх, то опускаясь. Сергей Ярыгин стоял, запрокинув голову, переживая этот полет, будто сам держал ручки управления рулем высоты, а ногами упирался в педали руля поворота. Случилось невероятное – ему захотелось взлететь! На мгновение он почувствовал восторг ощущения полета, сумел перенестись в иное пространство, где земля – только крошечный пятачок под ногами, а мир – огромное небо, сияющее синевой!

…Неожиданно тишина повисла над летным полем. Пилот выключил мотор. Предстояло планирование с выключенным мотором. Вдруг порыв ветра подхватил парящий «Фарман» и, едва не перевернув его, понес вбок… Аэроплан начал резко снижаться… Толпа ахнула… Сергей напрягся… Несколько томительных секунд ожидания… Но застрекотал мотор, аэроплан выровнялся, снова устремился вверх, сделал круг, пошел на восьмерку. Зритель внизу бурно зааплодировали. Сергей кричал «Ура!». Вскоре аэроплан приземлился в круг, его удержали за хвост, и многие из публики побежали на поле – разглядеть бесстрашного пилота. Сергей не побежал вместе со всеми. Он обошел вокруг ангара и оказался на краю летного поля, куда уже оттащили аэроплан. Рядом с аэропланом находился авиатор в кожаном летном шлеме, в автомобильных очках, в кожаной куртке и сапогах, стягивающий перчатки-краги. Пилот показался Сергею восхитительным существом иного мира, чуть ли не ангелом, но только в черной коже. Пилот снял круглые очки, стащил с головы шлем, и… оказалось, что он очень молод. Спортивная натренированность, технические знания, отчаянная смелость пилота, позволяющие преодолевать воздушное пространство наперекор стихии, перевернули Сергею душу… Ему очень захотелось научиться летать и стать пилотом.

Позже, уже здесь, на Черноморском флоте, во время показательных полетов на Куликовом поле, мичман Ярыгин поднялся в воздух в качестве пассажира на учебном двухместном моноплане «Моран». Этот полет вызвал в его душе восторг и острое желание летать… Он «заболел» небом.

Гидроавиационная станция 1-го разряда «Круглая бухта», куда назначили учеником-летчиком мичмана С.Я. Ярыгина, была большой и сложно организованной частью. Командовал гидроавиационной станцией лейтенант Б.Н. Лучанинов.

Историческая справка

Борис Нилович Лучанинов родился в 1888 году в городе Великие Луки, Псковской губернии. Окончил Морской Корпус в 1910 году. В Черноморском флоте с 5 мая 1910 года. Произведен в лейтенанты 5 декабря 1913 года. Окончил Воздухоплавательную школу Военно-Инженерного ведомства и Севастопольскую офицерскую авиационную школу Отдела Воздушного флота. Морской летчик с 1 июля 1914 года.

По штату в подчинении у лейтенанта Лучанинова был один помощник, один врач для обслуживания в медицинском отношении личного состава, шхипер для заведывания общим делопроизводством канцелярии, авиационный кондуктор для наблюдения за работами по ремонту аппаратов, моторный кондуктор для контроля за ремонтами моторов, минный кондуктор – старшина электрической станции, фельдфебель роты, два строевых боцманмата ему в помощь, два моториста унтер-офицера по ремонту моторов, десять мотористов для ремонтов моторов, двадцать восемь матросов караульной службы и передвижения аппаратов, десять плотников для исправления аппаратов в мастерских станции, пять минеров для обслуживания электрической станции и телефонов, два сигнальщика для наблюдения за морем. Кроме того, в штате станции были авиационные унтер-офицеры, ответственные за аппараты, как тогда говорили – «хозяева» аппаратов. Всего же на станции служили 38 нижних чинов, включая двух коков, двух писарей, баталера, двух санитаров и горниста.

Заведующий организацией авиационного дела Черноморского флота старший лейтенант И.И. Стаховский докладывал великому князю Александру Михайловичу об обстановке в «Круглой бухте»: «Учреждена в Круглой бухте гидроавиационная станция, для которой впредь до готовности строительных работ сооружены разборные ангары. На станцию опирается пока один отряд. В ближайшем будущем предположено выделить туда же еще отряд. Собрано восемь самолетов «Кертисс-К», доработано с целью улучшения смазки семь моторов, остальное в работе. Если результаты доработок окажутся успешными на будущей неделе будут готовы семь аэропланов. Лодки типа «К» приспособлены для подъема на вспомогательном крейсере. Опыты их подъема дали положительные результаты. До готовности лодок «К» обучение не производится, так как имеемые восемь аэропланов (шесть лодок «Кертисса» старого образца и две лодки Щетинина) берегутся для боевых целей».

На первом этапе созданная на берегу Круглой бухты гидроавиационная станция располагала двумя боевыми и резервным авиаотрядами, укомплектованными шестнадцатью исправными гидроаэропланами, на которых разведывательные полеты совершали двенадцать пилотов и трое учеников-летчиков. На авиастанции были построены ангары для летательных аппаратов, ремонтные мастерские, служебные и жилые помещения. Первый боевой отряд (прибрежный) имел шесть аппаратов: три «Кертисс – Д» и три «Моран-Солнье». В отряде служили пять пилотов – офицеров и двенадцать нижних чинов – механиков и их помощников. Второй боевой (корабельный) отряд имел четыре «Кертисс-Д», предназначенных для передачи на авиатранспорты перед выходом эскадры в море. В отряде служили четыре пилота-офицера и двенадцать нижних чинов. Резервный отряд имел аппараты «Кертисс-Е».

Ко времени службы на авиастанции «Круглая бухта» мичмана Ярыгина летный состав в отрядах увеличился, и станция имела гидроаэропланы конструктора Григоровича типа «Щ-5» и «М-5». Мичман Ярыгин готов был заниматься сутки напролет.

Подготовка морских летчиков проходила в два этапа. На первом – по единой для всех программе они обучались в Севастопольской авиашколе на самолетах «Блерио» или «Фарман-IV». После этого летчики возвращались на флот, где вновь переучивались на гидроаэропланах, ибо на них в авиашколе не обучали.

Вот для прохождения первого этапа – теоретического курса и начальной летной подготовки – мичмана Ярыгина направили в Севастопольскую военную авиационную школу. «На Качу», – как говорили сведущие люди. Служебная нагрузка на офицеров учеников-летчиков была очень интенсивной. С утра офицеры-летчики являлись в штаб, в офицерское собрание, где знакомились с приказами и распоряжениями, затем в течение 2–3 часов проводились теоретические занятия по освоению материальной части. В авиашколе теоретические занятия проходили в учебных классах ежедневно. В ходе занятий изучались как теоретические дисциплины – материаловедение, сопротивление материалов и частей машин, двигатели внутреннего сгорания, автомобильное дело, топография, метеорология, аэронавигация, аэрофотография, радиотелеграфия, администрация, теория авиации и воздухоплавания, развитие техники авиации и современное ее состояние, материальная часть и служба аэропланов, так и тактика воздушного боя, с использованием хранившихся в библиотеке трудов Е. Крутеня и В. Ткачева (первых выпускников школы), баллистика и основы бомбометания, фотографическая топография и аэрологические наблюдения. В процессе обучения от военного летчика требовали произвести детальную расшифровку аэрофотоснимков, а также умение толково составить итоговое донесение. Кроме полетов и теоретических занятий, офицеры-летчики обязаны были нести еще и дежурства по школе.

Изучали летчики-ученики и основы ремонта и восстановления материальной части аэроплана. Заведующий мастерскими авиашколы Д.Д. Тиунов читал лекции на тему «Применение дерева в аэропланостроении. Технология дерева», ибо специально обработанная древесина была самым распространенным материалом для изготовления аэропланов. Для ремонта аэропланов применялись более 15 сортов и наименований специальной древесины и фанеры из сосны, ясеня, ели, тополя, березы, бука, дуба, ореха – без сучков и всевозможных расслоений. Для усиления каркасов аэропланов использовалась малоуглеродистая сталь: листовая, трубы, пруток, проволока обычная и рояльная, термически обработанные пружины. Для изготовления баков и трубопроводов бензомаслосистемы применялись лист, пруток и трубки цветных металлов: алюминия, меди, бронзы, латуни, дюралюминия. Широко использовались ткани, наносившиеся на крылья в 4–5 слоев: хлопчатобумажные, льняные, перкаль, парусина, шелковые. При ремонте аэропланов применялись и войлок, и тесьма, и шелковый очес, и кожа, а для восстановления защитных козырьков – зеркальные стекла, целлулоид и стеклотриплекс. Красили аэропланы французской краской «Нувавия», лучшей для покраски крыльев, придающей ткани эластичность и прочность, непромокаемость и способность сопротивляться низким температурам.

Но самое сложной частью занятий было изучение авиационных моторов внутреннего сгорания. Мичман Ярыгин не раз вспоминал своего отца Якова Петровича, который исподволь привил сыновьям любознательность, трудолюбие, интерес к сложной по тем временам электро-телеграфной технике, которой занимался сам, что здорово помогало сейчас Сергею изучать и разбираться в работе авиационного мотора.

Основным авиамотором, на котором летало большинство французских, английских, итальянских и русских аэропланов, был вполне надежный и работоспособный ротативный двигатель «Gnome» («Гном»), сконструированный в 1908 году французским инженером Л. Сегином. Моторы с воздушным охлаждением выпускались в пятии семицилиндровых вариантах, мощностью 50–60 и 70–80 лошадиных сил, массой 76 и 94 кг. Коленчатый вал этого двигателя крепился к корпусу аэроплана, в то время как картер и цилиндры вращались вместе с пропеллером. Мотор оригинален тем, что его впускные клапана расположены внутри поршня. Работа данного мотора осуществлялась по циклу Отто. В каждой заданной точке каждый цилиндр мотора находится в различной фазе цикла. Этот мотор имел серьезные преимущества: цилиндры постоянно находились в движении, что создавало хорошее воздушное охлаждение и не требовало дополнительной системы водяного охлаждения, вращающиеся цилиндры и поршни создавали вращающий момент, что позволяло обойтись без применения маховика. Но имел он и недостатки: усложнялось маневрирование аэроплана из-за так называемого «гироскопического эффекта». Система смазки мотора была несовершенной, поскольку центробежные силы заставляли смазочное масло скапливаться на периферии мотора, что вызывало необходимость смешивать масло с топливом для обеспечения надлежащего смазывания.

Мичман Сергей Ярыгин разбирался в чертежах авиационного двигателя: цилиндры с поршнями расположены радиально в виде звезды, количество цилиндров – нечетное. Рабочее топливо – бензин, а воспламенение происходит от свечей зажигания. Топливовоздушная смесь, из-за вращения цилиндров, подводится к цилиндрам не обычным порядком, а попадает туда из картера, куда подводится через полый неподвижный вал.

Принцип работы мотора мичман Ярыгин рассматривал на примере основного цилиндра.

– Такт впуска – во время хода поршня вниз, образующийся вакуум в цилиндре открывает впускной клапан, и порция топливовоздушной смеси заполняет пространство.

– Такт сжатия – во время этого такта происходит сжатие смеси, а воспламенение смеси происходит в самом конце такта, от искры свечи зажигания.

– Такт расширения – сгорание смеси приводит к интенсивному расширению газов, что заставляет поршень двигаться вниз, и выпускной клапан открывается.

– Такт выпуска – достаточно долгий такт выпуска газов, при этом выпускной клапан остается открытым на протяжении 2/3 оборотов мотора.

Главным достоинством мотора «Гном» при его применении в авиации являлся малый вес по сравнению с другими моторами той же мощности.

Сергей Ярыгин знал, что частоты вращения других авиамоторов были невысоки и циклы воспламенения топливовоздушной смеси давали о себе знать весьма ощутимыми толчками. Чтобы их сгладить, двигатели снабжались массивными маховиками, что естественно влекло за собой утяжеление конструкции в целом. Но для ротативного мотора маховик был не нужен, потому что вращался сам мотор, имеющий достаточную массу для стабилизации хода. Ротативный двигатель отличается плавностью и равномерностью хода.

Ярыгин разбирался дальше: зажигание производилось последовательно в каждом цилиндре через один по кругу. Усовершенствованный двигатель «Гном Моносупап» имел всего один клапан, использовавшийся и для выхлопа, и для забора воздуха. Для поступления топлива в цилиндр из картера в юбке цилиндра имелся ряд специальных отверстий. Двигатель был бескарбюраторный и потреблял меньше смазочного масла. Управления, у мотора «Гном Моносупап» практически не было. Был только топливный кран, подающий бензин через специальный распылитель в полый неподвижный вал и далее в картер. Этим краном пилот мог обогащать или обеднять топливовоздушную смесь в очень узком диапазоне. Ярыгин знал по собственному опыту, что от этого мало толку. В итоге мотор постоянно работал, практически на полных оборотах, и управлялся только отключением зажигания.