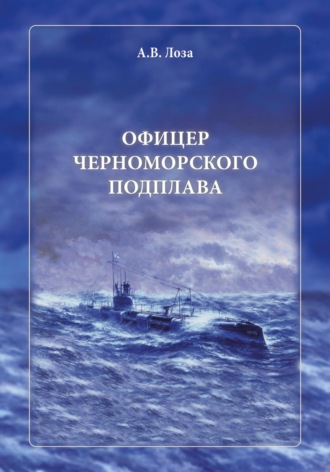

Офицер черноморского подплава

Клянусь быть честным, добросовестным, храбрым офицером (солдатом) и не нарушать своей клятвы из-за корысти, родства, дружбы и вражды…

В заключении данной мною клятвы нижеподписуюсь…

«Но как быть с присягой царю?» – вертелась в мозгу навязчивая мысль. Лейтенант Ярышкин никогда не был ярым монархистом, но как кадровый офицер флота понимал, что присяга дается один раз. С другой стороны, формально после отречения государя он не должен вступать в конфликт со своей совестью. Но кому служить? Временному Правительству? Господину Родзянко и компании?.. А по совести? Ведь долг, честь, присяга – не пустые для него, Петра Ярышкина, слова! Для себя он сделал простой вывод – «Буду служить России!» Наверное, так думали многие офицеры флота, ибо даже командующий флотом А.В. Колчак говорил: «Я, в конце концов, служил не той или иной форме правительства, а служу Родине своей, которую ставлю выше всего».

Необходимо отметить, что Николай II своим отречением освободил офицеров от присяги, ибо они присягали именно императору. После этого в русской армии, в том числе и среди офицеров, начался настоящий хаос. Генерал А. И. Деникин так описывал то время: «В Москве, Петрограде и Киеве – Правый центр звал офицеров для спасения монархии и Родины в свою организацию… Савинковский союз – в свои отряды «для защиты Родины и свободы», Союз Возрождения – в свои московские и местные организации для спасения революции и страны, Заволжские социалисты – для защиты Учредительного собрания…» Не каждый офицер мог разобраться в политической трескотне и перипетиях партийной борьбы…

Подводная лодка «Кит», сменившая в море вернувшуюся в Севастополь подводную лодку «Кашалот», в районе Керемпе в конце марта уничтожила три турецкие шхуны, одна из которых была моторная. Подлодка «Кит» находилась в боевом походе на позициях у Босфора по 2 апреля 1917 года.

Как писали крымские газеты, по распоряжению Временного Правительства в Крым прибыли члены императорской фамилии. В поместье Ай-Тодор расположились вдовствующая императрица Мария Федоровна, великий князь Александр Михайлович, великая княгиня Ольга Александровна и их родственники; в имении Дюльбер – великий князь Петр Николаевич с женой и детьми; в имении Кореиз – Юсуповы; в имении Чаир – бывший верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич с женой и детьми.

В начале апреля 1917 года из Швейцарии в Россию вернулся революционер-пацифист В. Ульянов, по партийной кличке Ленин, лидер партии большевиков. Вернулся с санкции немецкого Генштаба по железной дороге через всю воюющую с Россией Германию, далее морем до Швеции и дальше поездом через Финляндию в Петроград. «Пломбированный» вагон, в котором ехали большевики по территории Германии, был на самом деле не запломбирован до конца: в нем была незапечатанная дверь, перед которой на полу мелом была очерчена белая линия, которую не могли пересечь ни русские, ни немцы. Малоизвестный факт: эта меловая черта служила границей между большевиками и немцами на протяжении всего пути поезда по территории Германии по маршруту Штутгарт – Франкфурт-на-Майне – Берлин – Штральзунд —

Зосниц. Затем на шведском пароходе В. Ульянов прибыл в Треллеборг. В Стокгольме Ульянов с товарищами находился больше суток, затем они на поезде пересекли границу Великого княжества Финляндского и 3 апреля прибыли в Петроград.

По прибытию поезда в революционный Петроград на Финляндском вокзал В. Ульянова встретили звуками «Марсельезы», почетным караулом и огромным букетом цветов. Организованная Петросоветом встреча была торжественной. Огромная толпа у вокзала, состоявшая из солдат гарнизона, матросов, выделенных Центробалтом, делегатов от городских фабрик и заводов и праздной публики, привлеченной обилием транспарантов, окружала броневик, присланный по распоряжению военной секции Петросовета.

Как пишет Д. Митюрин в своей статье «Нежданный гость. О чем говорил Ленин с броневика?»: «Ленин первым появился на платформе, и, разумеется, именно он оказался в центре внимания. Проследовав мимо военного оркестра, лидер большевиков направился в «царскую» комнату вокзала, где его поджидали руководители Петросовета».

И далее: «Пока В. Ульянова приветствовали члены Петросовета, он «разглядывал окружающие лица и даже потолок «царской» комнаты, поправляя свой букет, а потом, уже совершенно отвернувшись от делегации Исполнительного комитета, ответил так:

«Товарищи солдаты, матросы и рабочие! Я счастлив приветствовать в вашем лице победившую русскую революцию, приветствовать вас как передовой отряд всемирной пролетарской армии… Грабительская и империалистическая война является началом гражданской войны во всей Европе… Солнце мировой социалистической революции уже взошло. В Германии зреет для этого почва. Теперь день за днем мы будем наблюдать крушение европейского империализма… Да здравствует всемирная социалистическая революция!»

Произнес В. Ульянов свою речь не с броневика, а в «царском» зале Финляндского вокзала. На броневик ему помогли взобраться позже, на площади. Стоя на броневике в лучах прожекторов, Ульянов не говорил, а пламенно выкрикивал в толпу крайне радикальные лозунги, предлагая прекратить войну, даже оборонительную, уничтожить государство, в том числе армию, заменив ее «вооруженными народными массами», чиновничество, полицию, банки, свергнуть Временное Правительство и передать власть Советам. Вся эта галиматья человека, жившего много лет за границей, приехавшего в воюющую страну, была совершенно чужда и непонятна окружающей толпе.

Особенно неприемлема она была для офицеров армии и флота. Они не считали войну «империалистической», для них она была самой настоящей Отечественной войной, войной чувства долга. Отказ от войны считали позором не только офицеры, но и большинство российской интеллигенции – инженеры, врачи, представители искусства и культуры. Люди различных политических воззрений считали победу в войне с Германией главной целью, а поражение – позором, неприемлемым для России!

В первых числах апреля 1917 года германские войска, внезапно прорвав линию нашей обороны в районе реки Стоход на Западной Украине, перешли в наступление. Разгорелось сражение, в котором русская армия потерпела серьезное поражение, потеряв убитыми и пленными до 25 тысяч человек. Сражение показало, что наша армия не может воевать, разваливаясь на глазах под действием антивоенной большевистской пропаганды.

Военный министр Гучков провел совещание с командующими фронтами. На этом совещании присутствовал и командующий Черноморским флотом вице-адмирал А. Колчак, приехавший для обсуждения плана захвата Константинополя. Колчак утверждал, что ситуация в Босфоре очень благоприятная – силы турок там ничтожны. Но генерал Алексеев, понимая, что в русской армии уже нет боеспособных частей для оккупации турецкой столицы, предложил отложить операцию «до лучших времен».

В начале апреля теплый ветер все чаще и чаще задувал с юга. Подводная лодка «Морж», действовавшая в районе Босфор – остров Кефкен, потопила две турецкие шхуны.

В середине апреля, с 8 по 21 число, в районе турецкого побережья у Босфора патрулировала подводная лодка «Нерпа». Во время патрулирования 11 апреля лодка обнаружила шедшие в Зунгулдак за углем трехмачтовый барк водоизмещением почти в тысячу тонн и буксирный колесный пароход «Мармара» в двести пятьдесят тонн. Буксирный пароход пошел к берегу под защиту батареи, по которой «Нерпа» открыла огонь. Через пятнадцать минут батарея замолкла, пароход же в это время выбросился на берег и был уничтожен артиллерийским огнем с лодки. Парусный барк уничтожила высадившаяся с «Нерпы» подрывная партия несколькими взрывами подрывных патронов.

В дни, когда наши подводники с боем уничтожали вражеские суда, севастопольская газета «Крымский вестник» печатала громкие, призывные, привлекающие внимание обывателей объявления:

«Новая программа картин!

«Золото, искусство и любовь».

Роскошная кинотрагедия в 5 актах. В главной роли Максимов и Терек.

I ч. Родство душ. II ч. Пари Дон-Жуаве. III ч. Игра с огнем. IV ч. Канканы любви.

V ч. Прошлое умерло».

Или еще объявление:

«Граждане сапожники!

С участием члена Организационной Комиссии Севастопольского

Комитета Совета Депутатов Армии, Флота и Рабочих…

Совет сапожников

города Севастополя объявляет о создании общества на кооперативных началах…»

Общественная жизнь города кипела… С революцией все моральные ценности поблекли и налет приличия быстро слетел. В газетах рекламировались фильмы, изобиловавшие фривольными постельными сценами, которые привлекали народные массы и отвлекали их от насущных проблем, давая режиссерам этих фильмов приличные денежные сборы за показы лент.

14 апреля 1917 года газета «Крымский вестник» в № 89 дала объявления:

«Исключительно для взрослых:

«За грехи сладострастия, или Великосветский сатир»

Сенсационная драма».

«Сегодня небывало выдающаяся программа картин:

«Отречемся от старого мира»

Сенсационная драма».

Не отставали и театры. На их сценах ставились драмы из «веселой» жизни старца Распутина, но Временный комитет по регламентации театральной жизни заставил убрать сцену «как Распутин учит смирению»…

«Городской летний театр:

1. «Веселые дни Распутина»

2. «Гибель монархии».

17 апреля 1917 года по флоту был отдан приказ с объявлением телеграммы Морского министра об отмене наплечных погон «в соответствие с формой одежды, установленной во флотах всех республиканских стран». На следующий день было отменено отдание чести вне строя. Командующий флотом выпустил распоряжение, предписывающее офицерам иметь нарукавные отличия из золотого галуна с завитком посередине, кокарды временно закрасить в красный цвет, шарф отменить, пуговицы с орлами заменить пуговицами с якорями, на оружии уничтожить царские вензеля.

Лейтенант Петр Петрович Ярышкин из своих двадцати шести лет носил погоны одиннадцать лет – в Суворовском кадетском корпусе, в Морском Корпусе, офицером флота. В погонах он присягнул Отечеству, и вот теперь… Петра душила горечь… Горечь от невозможности что-либо предпринять, что-либо изменить… С молодости офицерские золотые погоны, эполеты олицетворяли для него победы нашего флота со времен адмиралов Ушакова, Сенявина, Нахимова…

Многие флотские офицеры прятали свои золотые погоны. Думали – может, еще вернется этот воинский символ на офицерские плечи и погоны еще понадобятся… В те дни в Севастополе было много случаев, когда «революционная» толпа солдат и матросов нападала на офицеров, не снявших погоны. Н.А. Монастырев вспоминал: «Матросы и чернь нападали на офицеров, срывая с них погоны, всячески оскорбляя и унижая при этом. Все это происходило публично, среди бела дня, поскольку все уже знали, что любое поношение офицерского достоинства остается безнаказанным. Но даже подобные издевательства были ничем по сравнению с теми унижениями, которые приходилось терпеть офицерам на захваченных комитетами кораблях. Никакие уставы, законы и наставления не действовали. Для поддержания элементарного порядка на корабле и боевой подготовки на минимальном уровне оставались только уговоры и объяснения. Но что можно объяснить людям, которые лишились рассудка?»

Командующий флотом вице-адмирал А. Колчак, пытаясь лавировать в этих условиях и спасая от матросских обвинений высших офицеров флота, освободил от должности начальника Минной бригады контр-адмирала В.В. Трубецкого, начальника штаба флота флигель-адъютанта контр-адмирала

С.С. Погуляева, начальника Учебного отряда флота контр-адмирала Ф.А. Винера 1-го. Такая политика командования, к сожалению, не успокаивала «революционные» матросские массы, а показывала матросам, что в условиях «нового порядка» они могут действовать совершенно безнаказанно. Дисциплина на кораблях и частях гарнизона рухнула, многие матросы пускались в бега или убывали в самовольные отлучки.

С целью уменьшения самовольных отлучек в армии и на флоте Временное Правительство выпустило Воззвание с амнистией всем солдатам и матросам, которые вернутся в свои воинские части. Его опубликовали все газеты, в том числе и «Крымский вестник» № 83 за апрель 1917 года:

«Воззвание Временного Правительства к населению.

Петроград. 5 апреля.

Постановлением Временного Правительства от 18 марта даровано освобождение от суда и наказания всем призванным до сего времени к отбыванию воинской повинности, но уклонился от нее… а равно солдатам и матросам, находящимся ныне в бегах и самовольных отлучках… если эти лица добровольно явятся в войска до 15 мая настоящего года…» Но все это уже мало действовало…

В середине апреля 1917 года подводная лодка 2-го дивизиона «Кашалот» снова должна была выйти в море, чтобы сменить на позиции у Босфора подводную лодку своего дивизиона «Кит». Узнав о приказе выйти в море, судовой комитет «Кашалота» тут же собрался и с криками начал обсуждать, нужно или не нужно выходить. То, что судовой комитет вмешивался в распоряжения командира, критикуя, а то и отменяя его приказания, приводило офицеров лодки в ярость, но несмотря ни на что офицеры оставались верны военной дисциплине, пытаясь сохранить боеспособность корабля. Такая позиция, занятая офицерами «Кашалота», не нравилась матросам. В офицерах они видели приверженцев старого режима, несмотря на то что все они приняли присягу Временному Правительству.

Слушая трескучую болтовню членов судового комитета, которые находились под обаянием «революционных идей» и свалившихся на них со всех сторон «всяческих свобод», лейтенант Петр Петрович Ярышкин чувствовал, понимал и отдавал себе отчет, к чему все это приведет и чем грозит. Он пытался объяснить комитетчикам всю дикость, бессмыслицу их болтовни, учитывая военное время. Он доказывал «революционным» матросам, что революция не отменяет такие понятия, как дисциплина и долг перед Родиной. Но сделать ничего не мог. Его просто не слышали.

В один из дней апреля в газете «Крымский вестник» лейтенант Ярышкин прочитал статью «Отставка адмирала» об отставке уважаемого им, сделавшего очень много для развития флота в должности Морского министра адмирала Ивана Константиновича Григоровича.

«Петроград 11 апреля.

Отставка адмирала Григоровича.

Увольняется от службы член Государственного Совета адмирал Григорович».

Петр прекрасно понимал: если таких людей увольняют от службы – это начало конца…

Командир «Кашалота» старший лейтенант Петр Константинович Столица, имеющий у экипажа репутацию строгого и справедливого командира, на этот раз все-таки сумел убедить судовой комитет, и лодка, приняв боезапас, топливо, воду и продукты, готова была выйти в море. Темнело. Звезды зажглись на небе. Лодки дивизиона замерли, ошвартованные к пирсу Подплава. На кораблях и судах загорались рейдовые огни…

В ночь на 16 апреля 1917 года подводная лодка «Кашалот», отвалив от пирса под электромоторами, вышла на внешний рейд, где перешла на дизель-моторы. Мерно стуча дизелями, лодка шла к турецким берегам. Море было спокойно, и яркие звезды отражались в нем, дрожа на зыбкой поверхности. Легкий бурун подымался у носа лодки, алмазные капли стекали с ее палубы. В темноте апрельской ночи, далеко за кормой горел огонь Херсонесского маяка. Увидят ли они его снова? – думали офицеры, стоявшие на мостике «Кашалота». Длинные лучи крепостных прожекторов беспрерывно ощупывали горизонт, постепенно исчезая в темноте…

С 17 апреля подводная лодка «Кашалот» находилась в дозоре у Босфора. Погода стояла летняя. Солнце светило с высоты темно-синего неба, по которому лениво плыли легкие облачка, временами принимавшие формы каких-то фантастических животных. Легкая дымка стояла над морем, лишь к вечеру задул слабый ветерок. Через два дня 19 апреля подлодка «Кашалот» таранным ударом уничтожила двухмачтовую шхуну у реки Сакари, еще через три дня – 24 апреля провела бой с 4-орудийной береговой батареей к западу от реки Сакари, а на следующий день, находясь в дозоре в районе Зунгулдака, потопила парусник у реки Эрегли и два парусника у Мелен-Агджи.

Возвратившись из похода 27 апреля 1917 года, экипаж подводной лодки «Кашалот» застал в Севастополе какую-то вакханалию митингов, доходящую до абсурда. Все катилось в пропасть и спасения ждать было неоткуда. Вернувшись, офицеры лодки узнали, что еще 16 апреля приказом по Морскому ведомству, подписанным министром Временного Правительства А.И. Гучковым, были отменены все виды наплечных погон, а в качестве знаков различия ввели нарукавные знаки из галуна по образцу английского флота. Теперь вместо традиционных погон морские офицеры обязаны были носить нашивки на рукавах и на фуражке вместо кокарды – «шитый» «краб» с серебряным якорем на красном фоне. Этот приказ был получен в Севастополе накануне первого мая, когда должно было пройти много митингов и манифестаций. Во избежание вероятных инцидентов приказано было к этому дню форму переменить. Но случаи, когда толпы солдат и матросов нападали на офицеров, не снявших погоны, продолжались.

Вскоре Гучкова на посту Военного министра Временного Правительства сменил Керенский. Став Военным министром, он подписал «Декларацию прав солдат», уравнивающую солдат и матросов с гражданскими в праве вступать в политические партии, гарантирующие им тайну переписки и право носить штатскую одежду вне службы. Как Военный министр Керенский считал, что войну надо продолжать до победного конца.

28 апреля 1917 года в ясное бодрящее утро подводная лодка 1-го дивизиона «Морж» отвалила от пирса Подплава. Лодка, под командованием старшего лейтенанта А. Гадона, шла в поход к берегам Турции для ведения боевого патрулирования у Босфора. Темно-синее море, такое же небо, с несущимися белоснежными облаками, белые дома и зеленые деревья Севастополя – все это предстало стоящим на мостике «Моржа» ясным и четким, словно в панораме… Как оказалось, видели все это моряки «Моржа» в последний раз.

Из похода подводная лодка «Морж» не вернулась. На борту находились командир старший лейтенант А. Гадон, лейтенант Г. фон Швебс, мичманы В. Брысов, Н. Ковалевский,

В. Шварц. Ученики школы прапорщиков Н. Буллах,

С. Семашко и 34 члена команды.

Погибли все. Вечная им память!

Море безжалостно и умеет хранить свои тайны. Лишь через восемьдесят три года, 26 августа 2000 года, подводная лодка «Морж» была обнаружена у Босфора на глубине девяносто метров с оторванной взрывом мины кормовой оконечностью.

День 1-го мая 1917 года выдался в Севастополе по-летнему жарким. Очевидец А.Г. Малышкин, закончивший историко-филологический факультет университета в марте 1917 года и после краткого обучения получивший звание прапорщика по Адмиралтейству и направленный служить в Севастополь, писал: «Пекло нестерпимо, раскаленная листва бездыханно обвисала за бульварной оградой. Из-под домов зноем вымело последнюю тень. Только море, встающее неотвратимо меж деревьев, играло освежительной своей зеленью… Бежали и чешуились, мгновенно сменяясь, расплывчато-зеркальные зыбинки».

И далее: «На площадь Нахимова стекались представители воинских частей, предприятий, учреждений, учащиеся. Перекрывая людской гомон, гремел военный оркестр. На балконах гостиницы «Киста» собирались ораторы. Как только смолкла музыка, звучный голос обратился к присутствующим: «Товарищи труженики и граждане Свободной России! Везде кипит энергичная, свободная и радостная работа. Все организуются в союзы, общества, партии. Все предъявляют свои права на будущее устройство нашей дорогой отныне свободной Родины, все собираются защищать свои гражданские и экономические нужды, попираемые ранее старой преступной властью. Не останемся же и мы в стороне от охватившего всех организационного порыва! Спешите, организовывайтесь в профсоюзы!» Но вот уже выступают сразу несколько человек: какой-то матрос требует, чтобы офицеры сняли погоны, другой кричит о всемерной поддержке коалиционного Временного правительства. Авторитетным ораторам аплодируют. На других раздраженно шикают, не дают говорить.

Наибольшей поддержкой на этом и подобных митингах пользовались представители партии социалистов-революционеров, крупнейшей по численности и влиянию в Севастополе и в Крыму. В городе были хорошо известны лидеры местных социалистов-революционеров: юрист, член Севастопольского Совета И.Ю. Баккал, лидер фракции эсеров в Совете, инженер путей сообщения С.О. Бялыницкий-Бируля, известный врач С.А. Никонов.

На втором месте по популярности была организация РСДРП. Ее признанным лидером считался Н.Л. Канторович. Немногочисленная группа большевиков первоначально входила в объединенную организацию РСДРП… В мае месяце в ее рядах насчитывалось несколько десятков человек. Руководил группой С.Г. Сапронов – матрос эсминца «Капитан Сакен».

Большую активность проявляли и национальные партии и группы. Твердую опору на Черноморском флоте имели украинские партии, что объясняется значительным числом украинцев, призванных на флот. Фракцию украинских социал-демократов возглавлял подпоручик К.П. Величко… Всего же в городе действовало без малого десятка партийных организаций разного толка. Можно представить, какая политическая разноголосица звучала на митингах, собраниях, заседаниях, а значит, и в головах, особенно неискушенных в политике людей».

Под влиянием этой разноголосой агитации дисциплина на флоте продолжала катиться вниз. Сказанные в апреле командующим флотом вице-адмиралом Колчаком слова в мае очень точно отражали ситуацию в Севастополе: «После переворота наряду с громкими словами о победе, защите свободы и т.п. неоднократно произносились слова о новой дисциплине, основанной на чувстве гражданского долга, сознании обязательств перед Родиной, говорилось даже о «железной дисциплине», построенной на этих же основаниях. Эти слова остались только словами. Старые формы дисциплины рухнули, а новые создать не удалось, да и попыток к этому, кроме воззваний, никаких, в сущности, не делалось».

По приказанию командующего Черноморским флотом Колчака 8 мая 1917 года на посыльном судне «Принцесса Мария» в Севастополь с острова Березань были доставлены останки расстрелянных моряков – участников восстания 1905 года: лейтенанта П.П. Шмидта, кондуктора С.П. Частника. матросов Н.Г. Антоненко и А.И. Гладкова. В городе состоялись пышные, торжественные похороны останков.

Газета «Крымский вестник» № 110 за май 1917 года в статье «Перенесение праха борцов за свободу в Севастополь» писала: «Никого еще не хоронил так Севастополь, как героев-борцов за свободу лейтенанта П. Шмидта, кондуктора С. Частника, комендора П. Антоненко и минного машиниста А. Гладкова. Около Покровского собора по обеим сторонам улицы расположились моряки со знаменами. На одном из них большой якорь и надпись «В борьбе обретешь ты право свое»…

В 2 часа 15 минут раздался первый пушечный выстрел, и «Принцесса Мария» с останками погибших героев, минуя Константиновскую батарею, вошла в бухту и отдала якорь напротив Графской пристани. Все боевые суда в знак траура приспустили кормовые флаги и послышались звуки «Коль славен»… С Графской пристани к «Принцессе Марии», на юте которой был установлен траурный шатер, подходит траурная баржа и металлические гробы с останками борцов за свободу переносят на баржу… За несколько минут до отхода баржи на пристань прибыл командующий флотом вице-адмирал А.В. Колчак…

Баржа медленно подошла к берегу. Замолкли звуки музыки, закреплены концы и установлена сходня, по которой поднимается представитель РСДРП… Народ в это время буквально усеял крыши и балконы прилегающих к пристани домов. Шествие тронулось… на руках матросов и офицеров гробы Шмидта, Частника, Антоненко и Гладкова. За гробом Шмидта шел командующий флотом адмирал Колчак… Гробы были внесены в нижний храм Покровского собора, где будут находиться до устройства склепа. Еще долго стройными рядами проходили десятки тысяч граждан мимо собора…»

Неразбериха на флоте увеличивалась с каждым днем. Запутанность распоряжений усугублялась созданием в Севастополе местной Украинской Рады. Центральная Рада и местные Рады агитировали за укомплектование Черноморского флота только украинцами и требовали перевода моряков-украинцев из других флотов и флотилий на Черноморский флот.

Разногласия между командованием флота и Советом депутатов армии, флота и рабочих все увеличивались, доходя до прямого неповиновения приказам. А.В. Колчак в своем донесении Временному Правительству писал: «Центральный Комитет Совета за последнее время своей деятельности сделал невозможным командование флотом. Работа комитета ведет не к поддержанию боевой мощи флота, а к его развалу. Сегодня Центральный Комитет потребовал от помощника главного командира порта Петрова исполнения не подтвержденных мною постановлений комитета и, получив от него отказ в исполнении таковых, арестовал его, несмотря на мое требование не делать этого. Считая, что этим поступком и рядом других предшествовавших постановлений Центральный Комитет вступил на путь не поддержания дисциплины и порядка во флоте, а разложения флота, при котором власть командования совершенно дискредитирована, причем я лишен возможности осуществлять управление флотом, прошу заменить меня другим лицом…