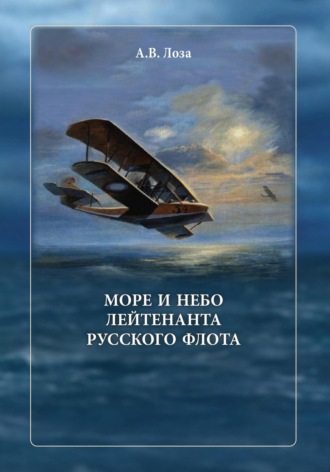

Море и небо лейтенанта русского флота

На следующий день, 25 февраля 1916 года, Черноморский флот потрясла трагедия. Эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин» подорвался на мине в районе Варны. Корабль переломился пополам и затонул. Погиб почти весь экипаж.

Мичман Ярыгин сильно переживал. Он знал офицеров эсминца, на котором служил и воевал в 1914 году, со многими встречался позже. Эта человеческая трагедия заставляла сжимать кулаки и крепко стискивать зубы. Отомстим!.. И отомстили. Летчики морской авиации Черноморского флота, в том числе и мичман Ярыгин, не раз утюжили бомбами болгарскую Варну. Получайте, болгарские «братушки», за свое предательство!

Во время взрыва эсминца «Лейтенант Пущин» погибли флагманский минный офицер при начальнике 4-го дивизиона миноносцев Черного моря лейтенант Владимир Георгиевич Климовский, командир эскадренного миноносца лейтенант Дмитрий Михайлович Пышнов 4-й, вахтенный начальник мичман Николай Мануйлович Озеров и все нижние чины, кроме шести человек. Люди, оставшиеся на плаву после взрыва, попали в плен. История сохранила документ болгарского военно-морского флота со списком спасшихся с эсминца «Лейтенант Пущин». Привожу его в оригинале:

СПИСЪКЪ

На заловенитъ чинове от Рускитъ контра-миноносци

Гр. Варна 26 февруарий 1916 година

Чин, Звание От кой контра Забележка

и фамилия -миноносецъ

Капитанъ II р. ПОДЯПОЛСКИ Н-к 5-й Див.

Инж. Механ. Лейтенантъ РОЖКОВ К. Минон. «Пушчин»

Мичманъ ИГНАЦИУС

Мичманъ ЕВГЕНИЕВ «Живой»

Долни чинове

Огняв ст. под. ТОДОРЕ ТАРТИШКИН К. Минон. «Пушчин»

Електрикъ ИВАН БЕРЕЗНИКЪ

Моряк ЮДА МАРЧИНЪ

ДМИТРИЙ ПАЛУШЧУХЪ

ИВАН ЛЕШЕНКО

ВАСИЛИЙ ЕФРЕНОВИЧ НАГУРНИ Болен

Боцман ЕФРЕМ КАТАВЕНКО К. Минон. «Живой»

Машин. подоф. ГРИГОРЪ ДОЦЕНКО

Минен. машин. КИРИЛЪ ЖИМЧЕНКО

Електрикъ ГАВРИИЛ КЛОЧКО

Началник на Флота,

Артилер. Анженер, Полковникъ : / п / КИРКОВЪ

Началник Штаба на Флота,

Капитанъ-лейтенантъ : / п / АЛЬОВЪ

В этом списке приведены и несколько фамилий членов экипажа эсминца «Живой», поспешивших на шлюпке для спасения, плавающих на поверхности моряков «Лейтенанта Пущина» и также попавших в плен. Среди них вахтенный начальник эсминца «Живой» мичман Евгений Васильевич Павлов, командовавший шлюпкой, спущенной с «Живого». По уточненным данным, в плену оказались два офицера эсминца «Лейтенант Пущин» – вахтенный начальник миноносца мичман Василий Сергеевич Игнациус, судовой механик инженер-механик лейтенант Анатолий Дмитриевич Рожков и начальник 4-го дивизиона эскадренных миноносцев Черноморского флота капитан 1-го ранга Иван Иванович Подъяпольский 1-й. Это те офицеры, которые, скорее всего, в момент взрыва находились на мостике корабля.

Погибшим членам команды миноносца «Лейтенант Пущин» был поставлен мемориальный памятник в виде скалы на «Братском кладбище» времен Крымской войны 1854–1855 годов – кладбище «Ста тысяч» в Севастополе. В настоящее время затонувший российский эсминец «Лейтенант Пущин» официально получил статус «морской братской могилы».

После занятия турецкого Эрзерума наше командование приняло решение провести наступательную операцию против 3-й турецкой армии в направлении Трапезунда, силами Приморского отряда Кавказской армии и Черноморского флота с целью овладения городом-портом Трапезунд, для решения вопросов снабжения морем наших воинских частей, выдвинувшихся вперед в бездорожном и пустынном крае. Утром 3 января 1916 года специально сформированный Приморский отряд под командованием генерала В.П. Ляхова начал движение с рубежа реки Архаве в сторону Трапезунда. Турки оказывали упорное сопротивление. Продвижение Приморского отряда в сторону Трапезунда проходило по береговой полосе. Батумский отряд в составе линейного корабля «Ростислав», двух эскадренных миноносцев, двух миноносцев и двух канонерских лодок под командованием капитана 1 ранга М.М. Римского-Корсакова поддерживал артиллерийским огнем продвижение сухопутных войск.

В этой операции очень четко было налажено взаимодействие армии и флота. В распоряжение командиров сухопутных частей были командированы корабельные сигнальщики, а на «Ростиславе» и канонерках находились сухопутные артиллеристы, хорошо знакомые с расположением противника. Сам генерал Ляхов во время операции находился на «Ростиславе», координируя действия своих подчиненных с моряками. Канонерские лодки и эскадренные миноносцы били по береговым укреплениям турок – траншеям и окопам. Миноносец «Строгий» высадил в тылу турок группу разведчиков, которые уничтожили несколько столбов с проводами, прервав связь, а комендоры «Строгого» добили турецкую телефонную станцию несколькими попаданиями.

5 марта 1916 года Батумский отряд кораблей высадил два батальона в тыл туркам в районе приморского города Ризе, расположенного на северо-востоке Турции, на Черноморском побережье на берегу небольшого залива в Лазистане, на узкой полосе земли между горами и морем. Ударной группой командовал старший лейтенант Михаил Домерщиков. Десантники выбили противника из укреплений на реке Беюк-Дере и к вечеру перешли в наступление на Ризе. Почти двое суток шли ожесточенные бои. Судьбу Ризе решил лихой десант Домерщикова, высаженный с тральщика под прикрытием огня канонерской лодки «Кубанец» и трех миноносцев. Старший лейтенант Домерщиков сумел подвести свой тральщик почти к самому берегу и, первым прыгнув в воду, увлек за собой атакующих. Французский военный корреспондент писал об этом в 1916 году в репортаже «Русский герой»: «С горсткой пластунов и матросов старший лейтенант Домерщиков ворвался на позиции турецкой полевой батареи. Храбрецы перебили прислугу, повернули орудия и беглым огнем рассеяли эскадрон янычар». Ризе был взят, а старшего лейтенанта М. Домерщикова назначили комендантом этого приморского города. Чтобы закрепить успех, Приморский отряд усилили двумя Кубанскими пластунскими бригадами – казацким спецназом, под командованием генералов И.Е. Гулыги и А.В. Краснопевцева.

К весне 1916 года в трех корабельных отрядах на гидротранспортах «Император Николай I», «Император Александр I» и «Алмаз» и в семи береговых отрядах числилось 34 исправных аэроплана и 11 аппаратов находились в ремонте. В походах кораблей основная нагрузка приходилась на 17 гидроаэропланов корабельной авиации и Батумского отряда из четырех единиц. Летающие лодки с гидротранспортов участвовали в прикрытии с воздуха десантных операциях по высадки войск на побережье Лазистана.

Наступило 20 марта 1916 года. День как день. Погода весенняя, летная. В этот день мичману Сергею Ярыгину стукнуло 23 года. Тренировочные полеты их группа на сегодня отработала, и Сергей, прислонившись спиной к ангару, грелся на весеннем крымском солнышке…

«Странная вещь – день рождения, – думал Сергей, – даже если этому не придаешь большого значения. Особенно сейчас, когда идет война». Но именно сейчас почему-то вспомнились отец и мама и ее праздничный пирог, и поздравления братьев и сестры в кругу семьи. А ведь было время, когда он не знал, доживет ли до следующего дня рождения. Ударь «Гебен» своим снарядом чуть ближе к корме, и все… Да и сейчас любой полет – это полет в неизвестность…

«Собственно говоря, жаловаться мне не на что, – понимал Сергей. – Жив, сил хватает, здоровья тоже».

Подошли два пилота, друзья Сергея, мичман Владимир Косоротов и прапорщик Дмитрий Мельниченко. Оба еще в пилотских куртках и шлемах. Они вместе с Сергеем в 1915 году проходили обучение учениками-летчиками в «Круглой бухте». С Владимиром Сергей ровесник, а вот Дмитрий Мельниченко степеннее, ибо старше на десять лет. Владимир раскрыл бумажный сверток, и в лучах солнца сверкнул янтарным блеском коньяк.

– Еще из довоенных запасов, – улыбнулся Косоротов. Сергей притворно вздохнул:

– Бог мой, а я-то надеялся, что вы об этом не вспомните!

Ему было приятно, что товарищи поздравили его…

– Признайся, – спросил Дмитрий именинника, – как ты себя чувствуешь?

Сергей отмахнулся:

– На шестнадцать и на сорок одновременно.

Пилоты рассмеялись:

– Это надо вспрыснуть не откладывая!

Коньяк разошелся по прихваченным по такому случаю из офицерской столовой стаканам:

– За твое здоровье, Сергей! За победу! За Государя императора!

26 марта 1916 года двадцать семь транспортов, перевозивших пластунские бригады из Новороссийска и Мариуполя, вышли в район Ризе. Сопровождали и охраняли транспорта корабли маневренной группы и гидротранспорты «Император Николай I», «Император Александр I» и «Алмаз». Их гидроаэропланы осуществляли противолодочную защиту кораблей маневренной группы и прикрывали высаживающиеся войска с воздуха. Германо-турецкий флот пытался остановить переброску войск, но безуспешно. Крейсер «Бреслау» в сопровождении германских подводных лодок вышел из Босфора, но отошел, увидев линкор «Ростислав», а германские подводные лодки вынуждены были ретироваться, после боя с русскими эсминцами.

В начале апреля 1916 года гидротранспорт «Император Александр I» вместе с кораблями Черноморского флота участвовал в высадке десанта у Трапезунда, обеспечивая прикрытие десанта с воздуха. 2 апреля наши войска прорвали турецкую оборону, а 5 апреля доблестный Приморский отряд Кавказской армии после продолжительных и упорных боев совместно с Черноморским флотом взял приморский город и турецкую базу Трапезунд. Верховный главнокомандующий Николай II, поздравляя войска с этой победой, прислал телеграмму:

«Благодарю Господа Бога за вновь дарованный успех достигнутый доблестью, трудами и настойчивостью славных кавказских войск под твердым, разумным руководством начальников. Горячо благодарю и поздравляю всех участников взятия Трапезунда и моряков, деятельно помогавших сухопутным войскам в достижении важной цели.

НИКОЛАЙ»

Участник и очевидец этих событий генерал Е.В. Масловский в своих военных мемуарах «Мировая война на Кавказском фронте» вспоминал: «Большая часть турецкого населения оставила город, но все греки, составляющие значительную часть населения города, и армяне, во главе с митрополитом и многочисленным духовенством, вышли навстречу командующему Кавказской армией. Забрасываемый цветами, под шумные выражения восторга греческого и армянского населения, генерал Юденич, сопровождаемый генералами Томиловым и Ляховым и полковниками Масловским и Драценко, направился по узким улицам города пешком в православный греческий собор, где греческий митрополит в сослужении двенадцати священников совершил молебствие о здравии Государя Императора, о даровании окончательной победы русским войскам и освобождении христианского населения из-под турецкого владычества».

Газеты отмечали, что «Трапезунд – это гавань Эрзерума. Освободив Трапезунд, наши войска освободили от изуверского гнета один из крупных центров древнего христианства. Все это еще более прославляет подвиг нашего оружия! От трапезундского удара Турция надтреснулась еще более, особенно морально». Действительно, в ходе Трапезундской операции была создана база для кораблей Черноморского флота на турецком побережье, налажено снабжение армии. Был приобретен ценный опыт взаимодействия армии и флота, организации морских перевозок на большие расстояния и высадки морских десантов в тылу противника. Армянское и греческое местное население освобождено от турецкого гнета.

Результаты наступательной операции Кавказской армии союзники по Антанте в апреле 1916 года закрепили секретным соглашением, в котором указывалось, что Российская империя аннексирует, «по праву войны», турецкие области Эрзерума, Трапезунда, Вана и Битлиса на побережье Черного моря к западу от Трапезунда, а также область Курдистана. Это половина территории Турции. Территориальные приобретения на юге были самыми значительными в ходе войны. Как писал участник тех событий генерал-майор Е.В. Масловский: «Последняя русско-турецкая война на Кавказе была пятой с вековым нашим врагом-соседом. Все эти войны были успешны, но ни одна из них не может сравниться с последней… по блеску ее достижений».

Весной, в апреле 1916 года гидротранспорт «Император Александр I», а позже, в июне, «Император Николай I» переоборудовали для базирования новых тяжелых летающих лодок «М-9», конструктора Григоровича, что повышало их возможности.

Как следует из документа, сохранившегося в РГА ВМФ, морской летчик мичман С.Я. Ярыгин с 17 по 23 мая, семь дней, находился прикомандированным пилотом на гидротранспорте «Император Александр I» в 1-м авиаотряде. В это время летающие лодки производили воздушную разведку и несли охранение при перевозке 123-й и 127-й пехотных дивизий из Мариуполя в бухту Ковате.

24 мая 1916 года по Морскому ведомству и флоту Приказом № 80 было введено в действие «Положение о службе морской авиации Российского флота». «Положение…» устанавливало четкую организационную структуру подразделений, частей и соединений морской авиации: «отряд (4–8 аэропланов); дивизион (2–4 отряда или 2–4 дирижабля); бригада (2–4 дивизиона); дивизия (2–3 бригады). Управление авиацией поручалось начальнику Воздушной дивизии с правами отдельного флагмана и подчиненным ему начальникам воздушных бригад с правами младших флагманов. Начальники дивизионов получали права начальников дивизионов эсминцев, им подчинялись начальники авиационных отрядов и воздушных станций. Начальники корабельных отрядов в походах подчинялись начальникам авиационных судов и при групповых полетах были обязаны лично руководить действиями своих отрядов и летчиками, посылаемыми на выполнение отдельных заданий». Летчики за непрерывную службу в морской авиации и ежегодный налет не менее 50 часов получали добавочное содержание в сумме 500 рублей.

Для авиации Черноморского флота было разработано «Наставление по боевому применению воздушных сил флота», и введено в действие Приказом начальника Морского штаба Ставки № 261 от 29 августа 1916 года. В «Наставлении…» задачи авиации излагались коротко и ясно: «атаки неприятельского флота, его баз и укреплений; борьба с неприятельским воздушным флотом; борьба с подводными лодками; разведка и наблюдение; охрана флота в море; корректировка артиллерийского огня».

Летнее наступление наших войск по всему Юго-Западному фронту под командованием генерала А.А. Брусилова, названное в народе «Брусиловским прорывом», прорвало позиционную оборону противника и продвинулось в глубину от 60 до 150 километров. Потери австро-венгерской армии были огромны. Неожиданность и широта нашего наступления, четкая связь между частями, артподготовка, обеспеченность снарядами и патронами – все указывало на то, что командование извлекло уроки из тяжелых поражений 1915 года.

В середине июня 1916 года 1-й и 2-й корабельные авиационные отряды получили новые тяжелые гидроаэропланы «М-9», могущие нести большой запас бомб и способные совершать полеты из района Босфора на Стамбул.

Новый тяжелый гидроаэроплан Григоровича «М-9» блестяще прошел испытания еще в начале 1916 года на Каспии. Летающая лодка была оснащена мотором в 150 л. с. Ее полетный вес составлял полторы тонны, включая полезную нагрузку массой до полтонны, в том числе 160 кг бензина и масла, и она могла летать со скоростью 110 километров в час на высотах до 3000 метров в течение трех с половиной часов. Кабина гидроаэроплана вмещала трех человек. Третьим размещался стрелок. Авиаторы вспоминали о летающей лодке «М-9»: «Она в полном смысле была «рабочей» машиной, способной выполнять боевые задания и надежной в эксплуатации. Это позволило применять ее в открытом море для разведки, патрулирования, бомбометания. В передней кабине на шкворневой установке стоял пулемет «Виккерс». Затем некоторые машины получили малокалиберные пушки «Гочкис» или «Эрликон», чего раньше не имел ни один в мире гидроаэроплан». Все аппараты снабжались приборами: счетчиком оборотов мотора и расхода бензина, компасом, альтиметром (высотометром), клинометром (уровнемером) и часами.

Начальник Морского генерального штаба вице-адмирал А. Русин докладывал об окончании испытаний «М-9»: «достигнутые результаты превзошли теоретические расчеты и дают основания считать эти лодки одними из лучших, если не лучшими гидроаэропланами в мире с мотором данной мощности». Конструктор Д. Григорович за создание тяжелой летающей лодки «М-9» был награжден орденом.

К середине года подводная угроза нашему флоту возросла и на Черноморском театре, обстановка оставалась напряженной. По данным разведки, германские подводные силы на Черном море выросли до 10 подводных лодок. Поэтому при выходе в море линкоров их обязательно сопровождали несколько гидроаэропланов. Так, при выходе 26 июня 1916 года линкора «Императрица Екатерина Великая» его охраняли шесть гидроаэропланов, по два с каждого борта и два – впереди по курсу, летевшие на высоте 200–300 метров.

Морской летчик мичман С.Я. Ярыгин показал себя храбрым и грамотным авиатором. При выходе в море линейного корабля «Императрица Мария» экипаж гидроаэроплана «М-9», который пилотировал мичман С.Я. Ярыгин, своевременно обнаружил и атаковал неприятельскую подводную лодку, шедшую на сближение с нашим флагманским линкором «Императрица Мария». Как пишет исследователь В. Симоненко в работе «Морские крылья Отечества»: «…Во время выхода в море из Севастополя… линейного корабля «Императрица Мария», едва не ставшего целью выходящей в торпедную атаку германской подлодки «UB-7». Тогда ее обнаружили и атаковали бомбами морские летчики мичман Сергей Ярыгин и прапорщик Александр Жуков и вынудили субмарину уйти с фарватера прочь». Об этом же событии писал и В.Л. Герасимов в статье «О роли адмирала А.А. Эбергарда в становлении черноморской авиации» в Военно-историческом журнале № 8 за 2004 год.

После этого вылета мичман Ярыгин докладывал начальнику 2-го корабельного отряда лейтенанту А.К. Юнкеру, что с момента взлета на высоте 500 метров было начато наблюдение за поверхностью моря, но ничего не было замечено. Снизились до высоты 300 метров, когда прапорщик Жуков обнаружил подводную лодку, находившуюся в погруженном состоянии с перископом на поверхности, идущую на сближение с «Императрицей Марией». Тотчас прапорщиком Жуковым были сброшены одна за другой десятифунтовые бомбы. После взрывов бомб перископ скрылся, и подлодка была потеряна из виду. Обследовав несколько раз место обнаружения и не найдя лодку, продолжили охранение.

В конце июля 1916 года мичману С.Я. Ярыгину было присвоено звание лейтенант. Что следует из записи в Послужном списке, хранящемся в Российском Государственном архиве флота:

«ЛЕЙТЕНАНТОМ от 30 июля 1916 г.»

(РГА ВМФ Ф. 873. Оп. 28. Д. 73. Л. 2 об.)

Это было заслуженное признание и оценка службы Сергея Яковлевича Ярыгина.

Сергей пригласил сослуживцев «обмыть», по традиции, новое звание в ресторан гостиницы «Кист», который авиаторы облюбовали еще со времен Севастопольской авиашколы. Своим названием гостиница обязана первому владельцу голландцу Фердинанду Кисту. Здание гостиницы выстроено из инкерманского камня в эклектическом стиле: фасад, обращенный к площади, в стиле позднего классицизма, восточный фасад – итальянского ренессанса.

Офицеры прошли со стороны Екатерининской площади через главный вход, расположенный под балконом на столбах с дорическими колоннами на уровне третьего этажа, где балкон переходил в лоджию с полуциркульной аркой, и поднялись на второй этаж в большой зал, где располагался ресторан. В высоком зале с арочным потолком, на котором из четырех стеклянных квадратных плафонов лился электрический свет, а одну из торцевых стен украшал большой витраж в стиле модерн, среди пальм в кадках располагались круглые столы на четырех человек. Метрдотель подвел их к зарезервированному, накрытому белой скатертью и сервированному столу, и офицеры расселись на венских стульях. Постепенно зал наполнялся посетителями, в основном армейскими и флотскими офицерами и лицами в полувоенной форме. Ковровые дорожки с цветочным орнаментом освежали пол. Несмотря на военное время, в меню значились: ерши агротень, вареники ленивые, щи николаевские, солянка сборная, рассольник, свиная ножка, гуляш, буженина с капустой. На десерт – кизиловое и грушевое мороженое. Карта вин вполне приличная…

Сергей Ярыгин чувствовал себя именинником. Первый тост был за лейтенантское звание:

– Сергей за тебя! За твой успех! Господа, за здоровье новоиспеченного лейтенанта!

Потом, пошли тосты «За Победу!», «За Государя Императора!», «За дам!», «За воздушный флот!»… Офицеры засиделись в ресторане допоздна…

Традиция «обмывания» очередного воинского звания сохранилась и в советском военно-морском флоте. И я «обмывал», в соответствии с традицией, свои лейтенантские звездочки в ресторане в Севастополе, и тоже в июле, только 57 лет спустя, в 1973 году…

В 1916 году гидроавиация занимала основное место в противолодочной обороне Черноморского флота. Помимо Севастополя, береговые авиационные станции были созданы в апреле 1916 года на завоеванной территории Турции в Ризе, где базировалось шесть гидроаэропланов, и в Трапезунде, где было два гидроаэроплана, позже – в Сухуме, где размещалось шесть гидроаэропланов. Именно вылетевшие в середине августа из Сухума три наших гидро, у мыса Пицунда атаковали германскую подводную лодку «UB-33», сбросив на нее шесть больших и малых бомб. Подводная лодка, по всей вероятности поврежденная, вернулась в Варну.

Молодой, энергичный командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак в своих планах видел не отдельные полеты аэропланов над морем, а целую эскадру гидрокрейсеров, несущих на палубах гидроаэропланы, внезапно приближающуюся к кораблям противника или наносящую удар своим авиакрылом по береговым объектам. Кстати, именно благодаря вице-адмиралу Колчаку появилось название «гидрокрейсер». До него авианесущие суда называли и «авиаматками», и «авиационными баржами», и «гидротранспортами».

В августе 1916 года произошло мистическое событие —русские летчики увидели на горе Арарат Ноев Ковчег! Исследователь Б. Романов в своей работе «Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала» писал: «Ни до, ни после Ноев Ковчег не открывался людям в такой полноте и сохранности, никогда ни до, ни после Ковчег не видело так много людей, и никогда многочисленные материальные свидетельства, собранные очевидцами, не пропадали таким таинственным образом». Лето 1916 года в Армении было очень жарким. Ледник на горе Арарат отступил к вершине. Русский военный летчик В. Росковицкий, совершавший в августе 1916 года полет над Араратом, позже в 1939 году в статье в журнале «New Eden» вспоминал: «Мы, группа русских авиаторов, базировались на временном аэродроме примерно в 25 милях к северо-западу от горы Арарат. День стоял сухой и жаркий… Предстоял испытательный высотный полет. …Мы сделали несколько кругов, пока не достигли высоты 14 000 футов, и на несколько минут прекратили подъем, чтобы привыкнуть к высоте… Прекрасный белый пик, теперь был лишь немного выше нас… Не могу объяснить, почему повернул и повел самолет прямо к нему. Пара кругов вокруг снежного купола… Я взглянул вниз и чуть не упал в обморок. Подводная лодка? Нет, мы видели короткие толстые мачты, но верхняя часть была округлена, и только плоский выступ в пять дюймов высотой проходил вдоль корпуса. Странная конструкция! Мы снизились насколько возможно и сделали несколько кругов… Нас удивили размеры судна! …Его можно было, пожалуй, сравнить с современным боевым кораблем. Оно лежало на берегу озера, а его кормовая часть (примерно на четверть общей длины) уходила в воду. Судно было частично разобрано спереди (и с кормы) и имело огромный дверной проем. Осмотрев все, что можно увидеть с воздуха, мы побили все рекорды скорости, возвращаясь на аэродром».

О находке по инстанциям доложили в Петроград. К Арарату было отправлено два отряда солдат – около 150 человек. Были выполнены подробные измерения, чертежи и множество фотографий. Внутри ковчега оказались сотни маленьких помещений и несколько очень больших с высокими полками. Отчет об экспедиции был отослан в Петроград. Дальше следы его теряются…

Весть о том, что найден Ковчег, быстро разлетелась по Кавказской армии и Черноморскому флоту. Лейтенант Ярыгин узнал об этом событии от летчиков с аэродрома в Трапезунде, а те, в свою очередь, от авиаторов, непосредственных участников события, базировавшихся на временном аэродроме у горы Арарат.

«Чудны дела твои, Господи», – думал об этом событии Ярыгин.

Знамение 1916 года было явлено России! Оно предупреждало! В соответствии с библейской хронологией, пять тысяч лет назад Бог предупредил Ноя о грядущей катастрофе – Потопе – страшной волне, и повелел ему строить для спасения корабль Ковчег. Так и Россию Бог предупреждал о грядущей национальной катастрофе, о революции, о братоубийственной Гражданской войне! О страшной волне голода, смерти и разрухи, которая захлестнет страну!

Понял ли кто-нибудь в России в 1916 году, когда шла империалистическая бойня, этот символ? Это знамение? Не знаю… Наверное, все было как всегда на Руси: «Делай, что должно, и будь, что будет!»