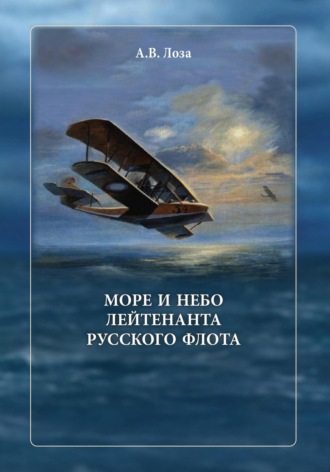

Море и небо лейтенанта русского флота

В соответствии с боевой задачей утром 12-го октября 1915 года 2-й корабельный отряд авиации погрузился на гидротранспорт «Император Николай I» в составе семи гидро «М-5» и обеспечивающих обслуживание аэропланов нижних чинов. На время похода к отряду были прикомандированы летчик лейтенант Ламанов и летчик охотник 1-го разряда матрос 1 статьи Нигеревич. Во время погрузки аппарат Нигеревича был сломан, но сейчас же был заменен другим, на который был поставлен мотор с аппарата Нигеревича.

Ударная группа из линкоров «Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», крейсера «Память Меркурия», шести миноносцев и четырех минных заградителей, в составе которой были гидротранспорта «Император Николай I» и «Алмаз», подошла к назначенной точке. Группу обеспечения составляли новейший линкор «Императрица Мария», под флагом командующего адмирала Эбергарда, крейсер «Кагул» и четыре миноносца. Для своевременного получения данных о целях, решили поднимать гидроаэропланы на разведку за 20 миль до Варненского залива. Авиаторам была поставлена задача – провести воздушную разведку порта Варны перед артиллерийским обстрелом, поиски подводных лодок, уточнение положения батарей, опознание плавсредств в порту, бомбардировка сооружений, имеющих военное значение, и укреплений порта Варна.

В Российском Государственном архиве ВМФ был обнаружен сохранившийся «Отчет о боевых действиях 2-го корабельного отряда авиации Черноморского флота. 14-го октября 1915 года у порта Варны». Привожу его с сокращением:

«14-го сего октября отряд, состоявший из 7 гидропланов системы «Щетинина», имея задачу: 1 – произвести разведку относительно подводных неприятельских лодок во время операции наших судов у порта Варна, 2 – проверить расположение батарей указанных в донесении нашего консула Рагозина, 3 – определить суда, находящиеся в порту, 4 – бомбардировать имеющие значение сооружения и укрепления порта Варны.

Перед 6-тью часами флот и тральщики подошли к Варне. В 5 ч.57 м. с «Императрицы Марии» была получена телеграмма: «Спустить гидро».

Затем приказ: «Начать действия!» Погода стояла сносная – переменная облачность, волнение 2–3 балла. Солнце еще не встало, но его лучи, как огненные стрелы, пробивая облака, устремились вверх их-за горизонта. Первым в 6 часов 15 минут взлетел лейтенант Марченко с наблюдателем унтер-офицером Демченко.

«В 7 ч. 15 м. вернулся и донес, что 1) подводных лодок и турецких судов не обнаружил, 2) заметил батареи у общественного сада и еврейского кладбища, которыми был обстрелян, 3) в порту у мола крейсер «Надежда» и 2 миноносца, пароходы: один в канале, 3 в озере, один пред молом, баржа в воротах порта, в углу гавани, 4) сбросил 4 бомбы: 2 по 8 фунтов и 2 по 1 пуду 10 фунтов, разорвавшихся 3 указаны на приложенной карте, 5) сделал фотографический снимок порта и города Варны».

(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 843. Л. 341, 342)

В 6 часов 16 минут взлетел лейтенант Ламанов с наблюдателем мотористом Знахаренко. Следом в 6 часов 49 минут взлетел Коведяев с наблюдателем унтер-офицером Волынским, затем взлетел охотник на правах вольноопределяющегося Сосновский с наблюдателем лейтенантом Михайловым, следом взлетел лейтенант Юнкер с унтер-офицером Аристовым.

Гидроаэроплан «М-5» морского летчика мичмана Ярыгина с наблюдателем прапорщиком Жуковым взлетел последним. Морской ветер, легкий и соленый, срывал пену с гребешков волн и гнал серо-белые облака над головой. Подлетая к Варненскому заливу и делая крутой разворот, Ярыгин увидел, что прямо на него из-за облака вынырнул вражеский аэроплан. Реакция сработала мгновенно. Полный газ, ручку на себя, чуть правой педали… В следующий момент наблюдатель прапорщик Жуков, взяв прицел, выпустил по атакующему аэроплану очередь из пулемета… Неприятель, чуть не задев «М-5» крылом, промчался мимо. Жуков снова начал стрелять из пулемета, заставив вражеский аэроплан прекратить преследование. Вот и береговая черта. С высоты хорошо видны сооружения и причалы Варненского порта, и суда, стоящие у причалов. Справа и слева от гидроаэроплана начали рваться шрапнельные снаряды вражеских противоаэропланных пушек… Грохот, ослепительный огонь, клубы дыма. Мичман Ярыгин начал уворачивать аэроплан, сбивая с толку вражеских артиллеристов. Наконец, снаряды стали рваться за хвостом, и они благополучно вышли из зоны артиллерийского обстрела. Мичман Ярыгин сделал несколько проходов, сфотографировав портовые сооружения, подъездные железнодорожные пути, корабли в бухте, а напоследок Жуков сбросил бомбы на портовые сооружения, наблюдая пожары. Экипажи корабельных аэропланов, при каждом удобном случае, иногда и невзирая на запреты, совмещали разведку с бомбометанием.

«Задание выполнено. Фотографии сделаны. Можно возвращаться», – сам себе скомандовал Ярыгин. Уже на борту гидротранспорта, когда были проявлены пленки фоторазведки, мичман Ярыгин с удовлетворением убедился, что летали они с Жуковым не напрасно. Успешному выполнению воздушных разведок, требовавших фотографирования сплошных полос, очень способствовал прекрасный пленочный автоматический фотоаппарат полковника Потте. Этот аппарат легко устанавливался в фюзеляже аэроплана, давал возможность вести съемку самому пилоту, так как фотографирование и передвижение пленки производилось одним лишь нажимом груши. Ни немцы, ни союзники не имели подобных аппаратов.

В 10 часов было приказано окончить разведку и налет. «В 10 часов 10 минут все аппараты были на местах на гидротранспорте «Император Николай I». Во время налета на Варну летчики находились под ружейным и батарейным огнем 5-ти батарей, попадания в аппараты не было». Последовавший за разведкой артиллерийский обстрел произвел существенные разрушения в порту Варны.

Боевое применение отряда гидроаэропланов «М-5», базировавшихся в море на «Императоре Николай I», было отражено в докладе командующего Черноморским флотом об успешном завершении Варненской операции, на котором Морской министр Григорович написал: «Черноморские авиатранспорты вселяют надежды на достижение новых побед».

По состоянию на октябрь 1915 года авиация Черноморского флота имела следующую боевую организацию: 1-й корабельный отряд на станции «Бухта Нахимова» и судне «Император Николай I» располагал семью «М-5»; 2-й корабельный отряд на той же станции и судне «Император Александр I» – шесть «М-5», из них один в сборке; 1-й береговой отряд на авиастанции «Круглая бухта» – четыре «М-5», четыре «Кертисс-К», «Моран»; 2-й береговой отряд также в «Круглой бухте» – три «Кертисс-К», из них один в ремонте; Одесский летучий отряд – два «Кертисс-К». Летный состав авиации состоял из восемнадцати офицеров, кондуктора и трех добровольно определившихся на службу матросов. В авиаотрядах флота летную практику с целью сдачи экзамена на звание морского летчика проходили еще шесть офицеров, два кондуктора и два матроса. В Качинской школе Отдела Воздушного флота обучались три морских офицера-черноморца.

Из недостроенной станции «Бухта Нахимова» авиаотряды были переведены на принятую в эксплуатацию авиастанцию «Круглая бухта». Продолжалось освоение новых гидроаэропланов «М-5». Летные экипажи тренировались в групповых полетах по разным направлениям. Они вели поиск надводных кораблей и подводных лодок, заранее высланных в море, и разведку береговых объектов.

В кампанию 1915 года Черноморский флот укрепил свое превосходство и практически полностью контролировал акваторию Черного моря. Были сформированы три бригады линкоров, активно действовали миноносные силы, наращивали боевой опыт подводные силы и морская авиация. Было осуществлено на практике тактическое взаимодействие надводных кораблей с гидроавиацией при ударах по вражеским портам и укреплениям. Береговая же авиация использовалась для противолодочной обороны кораблей. Совершенствовалась боевая подготовка, налаживалось взаимодействие экипажей гидроаэропланов и боевых кораблей.

Наступил новый 1916 год… На 1 января 1916 года в Черноморском авиаотряде числились: 30 офицеров, 371 человек личного состава, 30 гидроаэропланов, два авиатранспорта и крейсер «Алмаз» с одним гидроаэропланом на борту. Черноморский авиаотряд состоял из: 1-го и 2-го корабельных отрядов, базировавшихся на гидротранспортах «Император Александр I» и «Император Николай I», в количестве тринадцати летчиков, гидроавиационного отряда Кавказского фронта – восьми летчиков и Учебно-боевой части в «Круглой бухте» Севастополя – пять летчиков.

Как показал первый боевой опыт, в налетах морской авиации были и неувязки. Не было предварительной разведки противолодочной обороны порта. Отсутствовал ответственный руководитель удара с воздуха, так как начальники авиационных отрядов не подчинялись друг другу. Не производилась разведка для выяснения результатов бомбежки. Поэтому в середине января 1916 года в Черноморском авиаотряде были проведены учения, на которых отрабатывались приемы взаимодействия отрядов, разведки, бомбометания и аэрофотосъемки.

Еще прошлой осенью Директивой от 9 сентября 1915 года Ставка Верховного Главнокомандования потребовала прервать подвоз морским путем угля в Босфорский район. Во исполнение этой директивы штабом Черноморского флота были спланированы и осуществлены обстрелы всего угольного района Зонгулдака Эрегли линкорами, обстрелы эсминцами, атака брандерами – неудачная, атаки турецких судов-углевозов рейдерами, минные постановки на путях судов-углевозов. Однако все это не позволило полностью остановить вывоз угля из Зонгулдака. Поэтому было решено провести массированный воздушный бомбовый удар авиацией. Однако турецкий порт находился вне радиуса досягаемости сухопутной авиацией, поэтому командование флота решило использовать гидротранспорты «Император Александр I» и «Император Николай I», несущие летающие лодки «М-5». Гидроаэропланам была поставлена задача – нанести бомбовый удар по судам укрытым за высоким молом, по угольным шахтам, портовым сооружениям, причалам, железнодорожному узлу и батареям противника в Зонгулдаке.

Выбор порта Зонгулдак был неслучаен. Вместе с портами Килимли, Козлу и Эрегли он находился на анатолийском побережье Турции, которое называлось «Угольным районом». Именно из этого района в Стамбул доставляли уголь. Сам уголь отличался низким качеством, однако после начала войны Турция уже не могла рассчитывать на поставки кардифа, поэтому использовали местный уголь. Из-за отсутствия железной дороги уголь турки перевозили в Стамбул морем, на судах-углевозах. С началом войны в качестве одной из основных задач Черноморскому флоту была поставлена задача блокады этого района и прерывание поставок угля, поэтому Зонгулдакский угольный район стал не менее важным районом боевого воздействия русского флота, чем Босфор.

Зима 1916 года на Черном море выдалась холодной. Временами бывали и низкие температуры, переходящие в минус, особенно на высотах более нескольких тысяч метров. Холодная погода создавала трудности в эксплуатации авиационной техники. В связи с понижением температуры и значительной насыщенностью воздуха влагой в двигателях аэропланов начались перебои с карбюрацией, что приводило к остановке мотора в полете, если в бензопровод попадала и замерзала влага. Пока стояла теплая погода, мотор аэроплана работал прекрасно. Но как наступили холода, карбюратор (с подвижной заслонкой, регулирующей приток смеси) мог в результате охлаждения влажного воздуха при испарении бензина наполняться инеем. Чтобы обезопасить себя в полете, летчику необходимо было время от времени «ерзать» заслонкой карбюратора. В зимний период, который на Черном море длится январь-февраль, при продолжительных полетах на высоте более 2000 метров достаточно часто случалось и сгущение масла. Для обеспечения смазкой масло заливалось в горячем виде в бак, закрытый теплым чехлом. Открытая и неотапливаемая кабина гидроаэроплана заставляла летчиков одевать утепленные кожаные куртки и теплые сапоги, а лицо и руки смазывать салом.

В таких зимних условиях хорошо работал только мотор «Гном». В отличие от других моторов, он обладал исключительной способностью работать без карбюратора: бензиновая трубка шла прямо в картер, где ее край был запаян, и бензин, просачиваясь через мельчайшие отверстия в этой трубке, распылялся и вместе с воздухом давал необходимую смесь. Но не все аэропланы были оснащены этими моторами.

Во вторую половину января 1916 года немного потеплело, но все равно погода стояла отвратительная. Неделю дул сильный ветер и шел дождь. Над крышами ангаров сквозь морось темнела сплошная облачность, очертания аэродромных построек едва вырисовывались на мутном небе. Полетов не было. На десятые сутки метеорологическая станция сообщила, что облака рассеиваются и дождя больше не ожидается.

Штаб Черноморского флота разработал оригинальный план проведения набеговой операции на Зонгулдакский порт и закрытый горами угольный район, в котором роль основного удара была отведена не корабельной артиллерии, а вооруженным бомбами летающим лодкам «М-5».

В предписании командующего флотом начальнику линейной дивизии 21 января 1916 года было сказано: «По особому указанию выйти с 1-й маневренной группой для блокады угольного района: поход рассчитать на пять суток, миноносцы в две смены… Расстояние от берега для блокирующих миноносцев установить в 3–5 миль, для отряда прикрытия – 40–45 миль (при хорошей видимости до 60 миль, в свежую погоду – 20 миль от миноносцев). …Для исключения внезапной встречи с противником блокирующие миноносцы должны были находиться восточнее линии о. Кефкен – м. Сарыч и южнее 42 градусов, а линейные корабли должны располагаться к западу от этой линии и севернее нее».

Главными объектами атаки гидроаэропланов были определены пароход «Ирмингард», гавань и угольные сооружения. Гидротранспортам предписывалось совершить переход самостоятельно, под прикрытием маневренной группы.

На рассвете 24 января 1916 года гидроаэропланы Черноморского флота провели первую в истории крупную бомбардировочную операцию – первый в мире бомбовый налет на вражеский порт. Гидроаэропланы начали спускать на воду еще на расстоянии в 20 миль от Зонгулдака. Во время спуска и подъема аэропланов миноносцы охраняли гидротранспорта.

Накануне операции для разведки погоды в районе, с последующим сообщением данных в штаб флота, из Севастополя вышли миноносцы «Поспешный» и «Громкий». В 13 часов 23 января в штабе флота получили радиограмму с «Поспешного» о состоянии погоды в заданном районе. Командир «Поспешного» капитан 2 ранга Б.Б. Жерве докладывал, что у Зонгулдака «ветер зюйд-ост 1 балл, легкая зыбь, стихает». Погода у Зонгулдака благоприятствовала действиям морской авиации, и командование флота приняло решение на выход авиатранспортов в море. 24 января 1916 года первая маневренная группа в составе шести кораблей – линейного корабля «Императрица Мария», крейсера «Кагул», эсминцев «Заветный», «Завидный» и гидротранспортов «Император Александр I» под командованием командира капитана 1 ранга П.А. Геринга и «Император Николай I» под командованием капитана 2 ранга А.В. Кованько – прибыли в район прикрытия. Возглавил первую маневренную группу кораблей начальник линейной дивизии вице-адмирал П.И. Новицкий, державший флаг на «Императрице Марии».

На гидротранспортах «Император Александр I» и «Император Николай I» было размещено 14 гидроаэропланов конструкции Григоровича типа «М-5». На «Императоре Александр I» базировался 1-й корабельный отряд авиации Черноморского флота в составе семи гидроаэропланов «М-5» и 14 авиаторов: 7 летчиков и 7 наблюдателей. Командовал 1-м корабельным отрядом морской летчик лейтенант Р.Ф. фон Эссен. На борту гидротранспорта находились аэропланы с бортовыми номерами 35, 37, 39, 43, 49, 50 и 51. 2-й корабельный отряд авиации базировался на «Императоре Николай I». Командовал 2-м отрядом морской летчик лейтенант А.К. Юнкер. На «Императоре Николае I» базировались гидроаэропланы с бортовыми номерами: номер 32 – летчик Марченко, номер 34, номер 38 – летчик Успенский, номер 40 – командир отряда лейтенант Юнкер, номер 44 – летчик Закаржевский, номера 46 и 47. На каком из трех гидроаэропланов с номерами 34, 46 или 47 летал мичман Ярыгин, мне выяснить не удалось, но известно, что он находился во 2-м корабельном отряде.

Воздушной частью операции руководил временно исполнявший обязанности начальника авиации флота лейтенант Е.Е. Коведяев, находившийся на линкоре «Императрица Мария».

Вскоре после выхода из базы гидротранспорты отделились от отряда боевых кораблей и продолжили переход к месту выполнения боевой задачи самостоятельно. За время перехода, а январь-февраль на Черном море – период штормов, погода в районе операции резко ухудшилась. Клубились низкие облака, видимость была почти нулевая, температура резко упала, но отступать нашим авиаторам было никак нельзя. Задача поставлена – надо выполнять!

На следующее утро 25 января гидротранспорта, следовавшие самостоятельно, соединились с эскадренными миноносцами «Поспешный» и «Громкий» и на расстоянии 20–25 миль от Зонгулдака начали спуск гидроаэропланов на воду. После спуска на воду всех 14 гидроаэропланов гидротранспорты отошли несколько севернее места взлета аэропланов, а миноносцы «Поспешный» и «Громкий» остались для оказания помощи гидроаэропланам, в случае если они не смогли по техническим причинам взлететь на выполнение боевого задания. Для обеспечения связи с кораблями и осуществления с ними взаимодействия на гидроаэропланах были предусмотрены специальные сигнальные дымки. Летчики получили задание разбомбить суда с углем, сооружения порта, электростанцию и железную дорогу. Бомбовая нагрузка гидросамолетов 2-го авиаотряда составляла по две пятидесятифунтовые и две десятифунтовые авиабомбы.

В 10 часов 30 минут первый гидроаэроплан, которым командовал начальник 1-го корабельного отряда лейтенант Эссен, атаковал Зонгулдак. Погода в районе все больше ухудшалась: густая тьма стояла над морем, почти весь порт был закрыт низкими плотными облаками, темная вода почти не отражала света. Гидроаэропланы 2-го отряда стали взлетать в 10 часов 55 минут. Всего на взлет потребовалось в общей сложности 36 минут.

Два гидроаэроплана 2-го корабельного авиаотряда с бортовым № 38, летчика-охотника Успенского и № 44 летчика-охотника Закаржевского вследствие неисправности моторов не смогли взлететь и вынуждены были возвратиться на гидротранспорт. Самолет 1-го отряда № 39 лейтенанта Ламанова на высоте 100 метров произвел непроизвольный сброс авиационной бомбы, которая взорвалась при соприкосновении с водой. Ломанов посадил свой гидроаэроплан на воду для осмотра, и при второй попытке взлететь у него вышел из строя выпускной клапан, мотор не запустился, и осуществить взлет не удалось. Миноносец «Громкий», взяв гидроаэроплан № 39 на буксир, прибуксировал его к «Императору Александру I».

Из донесений летных экипажей становится ясно, что всем летчикам при подлете к береговой черте противодействовал сильный артиллерийский и ружейный огонь со стороны берега. Особенно сильному обстрелу береговых батарей подверглись аэропланы первого отряда № 35, № 43, № 50 и второго корабельного отряда – гидроаэропланы № 34, № 40, № 47.

Гидроаэроплан мичмана Ярыгина, выйдя на глиссирование, легко поднялся с волны, хотя загружен бомбами был предельно. Дул ветер – около 6 метров в секунду, низкая плотная облачность, временами моросил дождь… Ярыгин шел на высоте 1400 метров, затем спустился ниже. Альтиметр показывал 500 метров. В сером тумане мелькнули угольные пакгаузы. Мичман, потянув ручку вправо и дав правую педаль, сделал разворот и снова зашел на пакгаузы. Во время бомбометания гидроаэроплан Ярыгина находился в сфере орудийного обстрела и во время сбрасывания бомб были видны разрывы шрапнели слева и справа от аппарата. Наблюдатель прапорщик Жуков по команде Ярыгина сбросил все четыре бомбы, одну за другой. Две из них легли в цель!

Из-за низкой облачности и тумана летчикам трудно было находить цели. Несмотря на сложные метеоусловия, нашим авиаторам удалось попасть бомбой в угольный транспорт «Ирмингард», после чего тот затонул.

В работе И. Андреева «Задолго до Перл-Харбора» приводится рапорт лейтенанта В.М. Марченко летчика 2-го корабельного авиаотряда бомбившего пароход «Ирмингард»: «Доношу Вашему Высокоблагородию, я вылетел на аппарате № 32 24-го января с. г. в 10 часов 22 минуты, имея наблюдателем прапорщика князя Лобанова-Ростовского, с целью повредить суда, стоящие за молом гавани Зонгулдак. Забирая высоту, я подошел к Зонгулдаку со стороны Килимли, имея высоту 1500 метров. При моем превышении из-за облаков я заметил разрывы шрапнелей метров на 300 ниже меня, причем одновременно видел до трех разрывов, что дает основание предполагать присутствие зенитных орудий. Проходя над молом, за которым стояло два парохода: один около 1200 тонн и второй около 2000 тонн, наблюдатель князь ЛобановРостовский сбросил одну бомбу 50-ти фунтовую в большой пароход. Бомба попала в него около трубы, и пароход заволокло облаком дыма и угольной пыли. Развернувшись, я прошел вторично над пароходом, причем была сброшена вторая бомба, упавшая около парохода в воду. Попутно делались снимки фотографическим аппаратом, при проявлении неудавшиеся. Считаю долгом донести, что поведение прапорщика князя Лобанова-Ростовского при очень сильном обстреле было безукоризненным, чему и надо приписать удачное попадание первой бомбы».

Забегая вперед, нужно сказать, что транспорт «Ирмингард» – немецкий пароход водоизмещением 4000 тонн, хоть и сел на дно, получив повреждения, но позже был поднят турками и отремонтирован. В начале октября 1916 года «Ирмингард», следуя с грузом из Стамбула в Зонгулдак, в двух милях от мыса Кара-Бурун, подорвался на русской мине и выбросился на мель, затонув по ходовую рубку, а 16 октября того же года его окончательно добила наша подводная лодка «Нарвал».

В этом налете летчик лейтенант В.В. Утгоф взорвал электрическую станцию. Также были попадания других летчиков в железнодорожные и портовые сооружения, в группу парусников, стоявших у причала, и подожжено несколько угольных шахт. Бомбометание проводилось с небольшой высоты, от 300 до 500 метров. Было сброшено 38 бомб, из которых – 18 больших и 20 малых.

После первого налета гидроаэропланам было приказано повторить налет. Во время когда гидроаэроплан лейтенанта Р. Эссена, пришвартованный к корме гидротранспорта «Императора Александра I», пополнялся горючим и брал на борт бомбы, гидротранспорт был атакован торпедой германской подводной лодкой «UB-7». Возвращающийся с бомбежки Зонгулдака летчик гидроаэроплана № 35 лейтенант Г.В. Корнилович заметил лодку и обозначил место ее нахождения цветным дымком (изобретение лейтенанта В.В. Утгофа).

Лейтенант Г.В. Корнилович, впервые в истории Черноморского флота обнаруживший с воздуха подводную лодку противника, доложил об этом начальнику 1-го корабельного отряда авиации Черного моря лейтенанту Р.Ф. фон Эссену: «Доношу Вашему Высокоблагородию… Подходя на высоте 200 метров в расстоянии 4-х кабельтовых от «Александра» и миноносца, буксирующего гидроаэроплан, обнаружил перископ подводной лодки, идущей на сближение с миноносцем. Тотчас были сброшены предупредительные дымовые сигналы, и я начал описывать круг над местом нахождения подводной лодки. Тотчас со вспомогательного судна «Александр» был открыт огонь по указанному месту, и я видел, как один снаряд близко взорвался от подводной лодки. Миноносец же буксировавший аппарат отдал буксир и на полном ходу начал описывать циркуляцию. Обследовав несколько раз место обнаружения мною подводной лодки и не найдя ее, спланировал в 12 часов и был поднят на корабль».

Гидротранспорт «Император Александр I», спешно отдав швартовы стоящего у его кормы гидроаэроплана, ушел в море, выполняя противолодочные зигзаги и открыв огонь ныряющими снарядами по подводной лодке. Мина (торпеда. – А.Л.), выпущенная германской подводной лодкой в гидротранспорт, благодаря искусному маневрированию командира гидротранспорта капитана 1 ранга П.А. Геринга, прошла мимо и, идя почти по поверхности, по-видимому, отработав свой ход, коснулась борта гидроаэроплана лейтенанта Эссена, прошла под ним и затонула.

Об этом же событии докладывал и лейтенант А.К. Юнкер, возглавлявший в походе 2-й корабельный отряд, в итоговом отчете о боевых действиях отряда: «В 10 часов 55 минут на аппарате № 40 пошел лейтенант Юнкер с наблюдателем Андржевским… По возвращении, увидев сигнал «Подлодка», сделали несколько кругов, но подлодки не обнаружили».

В общей сложности воздушный налет продолжался чуть больше часа. В среднем, каждый гидроаэроплан провел непосредственно над районом Зонгулдака под активным огнем противника от 5 до 18 минут. Гидротранспорты «Император Александр I» и «Император Николай I» между 12 часами по полудню и 13 часами 20 минутами подняли все гидросамолеты на борт и под прикрытием маневренной группы кораблей Черноморского флота направились в Севастополь. На следующий день в 13 часов корабли прибыли в главную базу флота.

Конечно, в этом налете морской авиации организационно было не все гладко. Начальник Маневренной группы находился в 30–40 милях от гидротранспортов. Командиры гидротранспортов не имели права руководить действиями аэропланов, а начальники корабельной авиации не подчинялись друг другу. Но были и положительные результаты боевой деятельности гидроавиации при осуществлении бомбардировки Зонгулдака 24 января 1916 года: впервые в истории отечественного военного флота корабельная авиация Черноморского флота нанесла самостоятельный удар по порту противника; поставленную задачу морские летчики выполнили – потопили угольный транспорт, пароход «Ирмингард»; авиаторы успешно действовали в сложной метеорологической обстановке; гидроаэропланы корабельных отрядов морской авиации успешно осуществляли с воздуха противолодочную оборону кораблей в районе боевых действий; впервые при противолодочной обороне надводных кораблей авиатранспортом «Император Александр I» с помощью внешнего источника целеуказания – гидроаэроплана «М-5» лейтенанта Корниловича, были применены ныряющие снаряды по подводной лодке противника; корабельная авиация в ходе отражения атаки неприятельской подводной лодки взаимодействовала с эсминцами; потерь личного состава и материальной части в результате налета на Зонгулдак авиация флота не имела. Самое главное, был приобретен бесценный опыт руководства и применения авиационно-ударной группы, в состав которой входили самые разные корабли, а также гидроаэропланы.