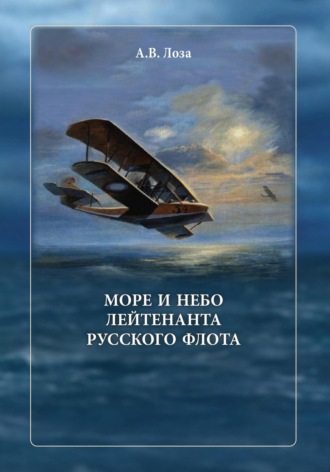

Море и небо лейтенанта русского флота

Здесь, кроме того, неофициально тренируют группу пилотов. Станция расположена на горе с длинным крутым уклоном и с хорошими деревянными спусками. Здесь 4 ангара. Число людей около 300 человек.

Нахимовская бухта

Эта станция предназначена специально для пополнения людьми, аппаратами и моторами, корабельных отрядов, тогда когда гидротранспорты в порту. Помещение рассчитано на 350 человек.

Круглая бухта (верст 10 к югу от Севастополя)

Это боевая станция, откуда предпринимаются все полеты. Большая станция с хорошими зданиями, построенными в 1911 году, станция может быть широко развита. Личного состава 300 человек. Фабрикантами построены вокруг станции несколько мастерских для сборки и ремонта аппаратов. Станцию предполагают снабдить хорошими мастерскими ремонта аппаратов и моторов, дабы разгрузить Киленскую бухту.

(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 111. Л. 238)

Основными целями морских летчиков в этот период оставались военные объекты в Варне, Констанце, а также береговые укрепления в районе Босфора. В марте 1917 года должна была начаться грандиозная операция по захвату Босфора.

Историческая справка

Впервые проблема проливов была озвучена на Берлинском конгрессе 1878 года, где подвели итоги завершившейся Русско-турецкой войны. Россия закрепила за собой завоеванные «по праву войны» города Карс, Ардаган и Батум, но не смогла решить вопрос с Черноморскими проливами, ибо Англия, Австро-Венгрия, Франция, Италия, Румыния и Германия единым фронтом выступили против этого. До 1914 года Николай II не планировал силой отнимать проливы, хотя России был необходим свободный выход из Черного моря в Средиземное, так ка по нему шла большая часть экспорта российского зерна. Но когда началась Первая мировая война, вновь стал вопрос о проливах. Англичане, стараясь опередить Россию, запланировали на зиму 1915 года проведение Дарданелльской операции по захвату проливов Дарданеллы и Босфор силами флота.

Автор плана Дарданелльской операции Уинстон Черчилль, объясняя свое решение, писал: «Попадание в наши руки одной из наиболее знаменитых столиц мира даст нам огромное влияние на союзников… больше всего это подействует на Россию». Однако в Дарданеллах англичан постигла неудача. Турки при помощи немцев стойко обороняли пролив. 28 февраля 1915 года терпящие поражение англичане запросили помощи у России, прося атаковать Босфор. Петербург обещал помочь лишь после того, как союзники прорвутся в Мраморное море. 4 марта 1915 года министр иностранных дел России С. Сазонов вручил послам Англии и Франции требование Николая II о вхождении турецкой столицы, участков Босфора и ряда островов в состав России после победы в войне. 10 апреля 1915 года появилось секретное англофранко-русское соглашение о передаче Константинополя с Черноморскими проливами России в обмен на предоставление Лондону и Парижу земель Османской империи в Азии.

Дарданелльская операция затянулась почти на год и закончилась безрезультатно – взять проливы у Турции силой Англия и Франция не смогли. Но несмотря ни на какие договоренности союзники проливы России отдавать не собирались.

В ноябре 1916 года, после ряда тяжелых поражений Турции на Кавказском фронте, Ставка и штаб Черноморского флота стали готовить Босфорскую десантную операцию, с тем чтобы в апреле 1917 года атаковать с моря пролив Босфор силами Морской десантной дивизии, при поддержке сухопутных войск со стороны Румынии и со стороны захваченного на южном побережье Черного моря порта Трапезунд.

Для подготовки к предстоящей высадке десанта для завладения Босфором были проведены воздушные разведки. 11 марта 1917 года 8-й гидроотряд Черноморского флота направился в район Босфора, чтобы осуществить воздушную разведку и аэрофотосъемку береговой черты и уничтожение артиллерийских батарей на мысе Кара-Бурун. Гидрокрейсеры «Император Александр I», «Император Николай I» и «Румыния», имея на борту 10 гидроаэропланов, хотя могли нести 19, провели воздушную разведку. 14 марта 1917 года группа наших гидроаэропланов осуществила воздушный налет на населенный пункт Деркос в 40 км северо-западнее города Стамбул и сбросила «до 50 бомб на водокачку, питающую Константинополь водой». Разведка была повторена 24 марта, когда состоялся очередной поход к Босфору нашего морского отряда, имевшего в своем составе три гидрокрейсера, с целью оценки состояния оборонительных сооружений на входе в пролив. В первом вылете участвовало восемь гидроаэропланов, одновременно на турецкие артиллерийские батареи было сброшено семь пудовых бомб.

По планам Ставки Верховного Главнокомандующего при разработке Босфорской десантной операции в марте 1917 года предполагалось задействовать свыше 150 гидроаэропланов с целью захвата и удержания господства в воздухе и содействия морским и сухопутным силам в решении задач захвата турецкой столицы и проливов.

Босфорская десантная операция по захвату Черноморских проливов едва не воплотилась в реальность, но помешала Февральская революция, повлекшая смену политического строя в стране… и операцию свернули. Блестяще разработанный штабом Черноморского флота план овладения Босфором пошел насмарку.

Удивляет, что все революционные события в нашей стране произошли не в мае или июне, а зимой – в конце февраля и начале марта 1917 года, в не самое подходящее по погодным условиям время для массовых выступлений. Почему? Да потому что, как сейчас выясняется, англичанам необходимо было сорвать наше мартовское наступление на Босфор. Именно поэтому они приняли самое энергичное участие в февральских событиях и подтолкнули зревшие революционные события.

Вопрос о захвате проливов Босфор и Дарданеллы на протяжении веков стоял перед российскими императорами, начиная с Екатерины II. И если северные ворота в мировой океан для России были открыты через Балтийское море, то южные ворота – через Черное море – запирались проливами, контролируемыми Турцией.

…Через тридцать лет, в августе 1944 года, после того как Красная армия победно пришла на Балканы, а в Болгарии и Румынии произошли перевороты, возник уникальный момент для силового решения проблемы проливов. Сославшись на враждебную позицию Анкары, И.В. Сталин, пообещав болгарам, грекам, югославам часть европейской территории Турции, привлек бы их к боевым действиям и, не опасаясь удара со стороны немцев, которые были заняты выводом своих войск из Греции и Югославии, а англо-американцы вряд ли бы возражали, поскольку прогерманская позиция Анкары их сильно нервировала, мог ввести войска на территорию Турции. Однако удобный момент был упущен. Турция в феврале 1945 года объявила Германии войну. Одновременно турки стали выстраивать отношения с администрацией нового президента США Г. Трумена, настроенного крайне негативно к Советскому Союзу. Пытаясь наверстать упущенное, Кремль в марте 1945 года отказался продлевать с Турцией договор о дружбе и нейтралитете и предъявил свои требования по «исправлению» границ на Кавказе и созданию советской военной базы в проливах. В этот раз от претензий на Константинополь И.В. Сталин воздержался. После того как союзники выступили с встречным предложением о пересмотре конвенции Монтре – разрешить неограниченный проход военных кораблей через проливы, советская сторона эту тему не форсировала. К 1949 году геополитический расклад изменился, а в 1952 году Турция примкнула к блоку НАТО.

Мало кто знает, но было и не силовое решение вопроса выхода России в Южный океан. Еще в 1889–1892 годах в России был создан проект судоходного канала из Красного моря в Персидский залив, по которому можно было выплыть в Индийский океан, а оттуда – по всему миру. При этом Турция с ее проливами становилась не нужной. В 1904 году Россия и Персия создали совместную комиссию, которая занялась проработкой проекта, но России, проигравшей войну с Японией, стало не до канала. Потом началась Первая мировая война, и было принято решение о силовом завладении Проливами, которому помешала революция. Гражданская война тоже не способствовала строительству канала, а дружба большевиков с Ататюрком сделала проход советских судов Черноморскими проливами свободным, и о канале забыли. Но во время Второй мировой войны, когда Турция, объявив нейтралитет, тайно сотрудничала с Германией, И.В. Сталин вернулся к проекту канала «Каспий – Персидский залив».

Историческая справка

В ноябре 1943 года в Тегеране И.В. Сталин при личной встрече с шахом Мохаммедом Реза Пехлеви поднял вопрос о прокладке через Иран канала из Каспия в Персидский залив. Подразумевалось, что канал длиной в 700 километров соединит порты на юго-западном побережье Каспия с портом Бендер-Хомейни в Персидском заливе. Проект был оценен как «обоюдовыгодный и потому перспективный». Но смерть Сталина в 1953 году и резкие действия против советско-иранского канала США, которые заявили, что этот проект противоречит национальным интересам Америки, ибо нарушает баланс сил в мире, ведь с помощью Черноморских проливов и Гибралтара НАТО контролировало выход советских боевых кораблей в Мировой океан, похоронили этот проект.

Как силовой, так и мирный вариант свободного выхода России в Южные моря не были реализованы, но вопрос остается открытым…

Но вернемся в май 1917 года, когда Ставка Верховного Главнокомандующего посчитала целесообразным отложить «военное решение Босфорского вопроса» на неопределенное время, тем самым исключив действия нашей авиации на одном из важных операционных направлений. Воспользовавшись этим, Антанта в ночь с 9 июля на 10 июля 1917 года совершила воздушный налет на Стамбул силами англо-французских аэропланов. В ходе налета были сброшены бомбы на военные заводы в Макрикее и Ешилкее, на Сераскерат (военное министерство), на базу подводных лодок и на миноносец «Ядигир», который был поврежден. Налет на турецкую столицу был повторен в сентябре 1917 года.

И хотя до октября 1917 года Черноморский флот получил еще не менее 102 летающих лодок типа «М-9», после большевистского переворота продолжать военные действия ни у авиации, ни у Черноморского флота возможностей не стало…

Работая над этой книгой о морских летчиках, я вернулся к истории Михайловского некрополя, потому что именно на нем, начиная с 1912 года, стали хоронить погибших авиаторов. Некрополь возник в 1854 году как место упокоения блестящих морских офицеров, составлявших гордость и славу Черноморского флота, героев Первой Обороны Севастополя: лейтенанты Е.И. Викорст, И.С. Яновский, И.А. Батьянов, С.Ф. Юрьев, И.Н. Варнацкий, георгиевские кавалеры лейтенант А.Г. Иванушкин и капитан 2 ранга князь И.В. Ширинский-Шихматов, капитан-лейтенант Н.Я. Остапов, капитан 1 ранга Н.Ф. Юрковский, смертельно раненный на Малаховом кургане, и многие другие. Офицеров хоронили в центре, а по краям располагались братские могилы нижних чинов. Хоронили там и офицеров, погибших после Крымской войны.

В годы Первой мировой войны в эту землю легли матросы эскадренного миноносца «Лейтенант Ильин» и моряки с эскадренного миноносца «Лейтенант Пущин». Здесь же были похоронены капитан 2 ранга Коцебу и контр-адмирал В.И. Галанин и обрели вечный покой 216 моряков, погибших во время взрыва на линкоре «Императрица Мария» в октябре 1916 года. Вечная им память! На этом же кладбище, в его юго-восточной части, после первых аварий 1912 года стали хоронить погибших авиаторов.

Спустя пятьдесят лет, в 1962 году, когда я впервые побывал на этой земле, обильно политой кровью защитников Севастополя и в Первую, и во Вторую обороны, некрополь, сильно пострадавший в годы Великой Отечественной войны, уже находился в запущенном состоянии, хотя размеры у него небольшие – длина около 250 метров, ширина около 100 метров. Тогда его окружали увитые виноградом частные одноэтажные домики.

Прошло еще двадцать лет. В 1981 году приехав с Севера, где служил на III флотилии атомных подводных лодок, в Севастополь в отпуск, я был на Радиогорке и, спускаясь по склону холма вниз, к Михайловскому равелину, снова оказался в этом районе и не узнал его. Кладбища героев Севастополя уже не было. На его месте экскаваторы рыли траншеи под фундаменты многоэтажных жилых домов. Спрыгнув в траншею, пошел по ней. В стенках траншеи справа и слева, как окна, виднелись срезанные ковшом экскаватора остатки гробов. Из земли торчали разбитые доски, обрывки одежды, человеческие кости… Жуткое зрелище… Я не верил своим глазам… Разве такое кощунство возможно у нас в советской стране, в таком городе, как Севастополь? Позже на месте некрополя были построены многоэтажные жилые дома, школа и детский садик. Вдумайтесь, Михайловское морское кладбище сравняли с землей просто так, без перезахоронения, с надлежащими почестями останков героев, защищавших Севастополь. Что сказать? Чудовищно! Не понимаю, как можно жить на костях погибших героев? Ведь даже в Москве, после того как большевики уничтожили мемориальное кладбище героев Первой мировой войны на Соколе, на его месте разбили сквер, а не построили жилые дома. Считаю, что история с уничтожением и застройкой жилыми домами исторического Михайловского морского кладбища – темное пятно в истории города!

К слову, в интернете есть воспоминания жителей Севастополя о строительстве в те годы жилых домов на месте Михайловского кладбища. В. Савин: «Я сам видел, как при рытье котлована под фундаменты нынешних девятиэтажек, напротив памятника Весты, ковш экскаватора переворачивал доски гробов. Наши дома, Михайловская, 15 и Громова, соседние, находятся прямо на костях Михайловского кладбища. Это ни для кого из местных не секрет». В. Горбенок: «То есть останки засыпали и построили дома на костях?» А. Фролов: «При рытье котлованов под жилые дома останки (кости) погребенных вместе с грунтом были вывезены в неизвестном направлении…»

Вот и вся память «благодарных» потомков о русских героях, моряках и летчиках!

Глава 4. Боевые будни. 1915–1916 годы

К началу Первой мировой войны авиация Черноморского флота насчитывала десять аэропланов, числившихся боевыми: семь гидро типа «Кертисс-Д», три «Моран-Солнье» и несколько переведенных в учебные – «Кертисс-Е». Команда включала двенадцать летчиков, трех учеников-летчиков и сорок пять человек младших авиационных специалистов и нижних чинов. Организационно аэропланы состояли в трех отрядах: первом отряде берегового базирования (три «Кертисс-Д» и три «Моран-Солнье»), во втором боевом, корабельного базирования (четыре «Кертисс-Д») и резервном отряде, состоящем из шести «Кертисс-Е». Отряды базировались в «Круглой бухте», где строилась авиационная станция. Вторая станция в «Килен-бухте», именовавшаяся «Севастополь», использовалась в качестве учебного центра. Командующий морскими силами Черного моря поставил перед морской авиацией важные задачи: воздушная разведка в море; поиск подводных лодок и минных заграждений противника; атака бомбами обнаруженных судов неприятеля.

В начальный период войны боевые действия на Черном море не предпринимались ввиду отсутствия противника, но дозорная служба велась. Аэропланы морской авиации ежедневно с рассветом и перед наступлением темноты обследовали водную акваторию на удалении 25–30 миль южнее мыса Херсонес. Хмурым туманным утром 16 октября 1914 года из-за окутавшего прибрежные воды густого тумана аэропланы на разведку не вылетели. Командование приняло решение провести воздушную разведку после рассеивания тумана. Но в 6 часов 33 минуты, когда германо-турецкий тяжелый крейсер «Гебен» открыл огонь по Севастополю, находясь в 40 кабельтовых мористее Херсонесского маяка, приказание о проведении воздушной разведки противника было отдано. Как пишет в своей работе «Морские крылья Отечества» В. Симоненко: «В обстановке растерянности и неразберихи приказание о проведении воздушной разведки противника исполнители получили с опозданием. Первым в 07.03 вылет совершил пилот резервного отряда мичман Борис Светухин… Следующим полетел туда лейтенант Александр Тюфяев, доложивший о наблюдении трех залпов крейсера… В 07.30 и 08.00 вылеты на разведку совершили пилоты боевых отрядов мичман Николай Рагозин и лейтенант Викториан Качинский, обнаружившие уходящего на зюйд-вест противника в 50–60 милях от Херсонесского маяка. А поблизости от него они видели наши дозорные эсминцы, один из них был поврежден (эсминец «Лейтенант Пущин». – А.Л.) во время сорванной врагом попытки выйти в торпедную атаку». И далее: «Затем в течение полутора часов в полеты разными маршрутами отправились лейтенант Евгений Коведяев, мичманы Борис Миклашевский, Георгий Корнилович и Константин Ламанов. Днем состоялось еще семь полетов… Таким образом, 29 октября (16 октября по старому стилю. – А.Л.) 1914 года одиннадцать черноморских летчиков совершили шестнадцать разведывательных полетов (Тюфяев – три, Светухин, Рагозин и Утгоф – по два)».

Спустя неделю, 24 ноября 1914 года в «10 часов 10 минут из штаба командующего Черноморским флотом было получено приказание произвести разведку к Фиоленту. В воздух … поднялся лейтенант Утгоф. К югу от Херсонеса, милях в 25, … увидели какое-то судно… четырехтрубный корабль, идущий в открытое море. Приводнившись на траверзе Балаклавской бухты возле дозорного миноносца «Подводник», пилот через командира передал в штаб флота радиограмму такого содержания: «Вижу «Бреслау» в 40 милях на траверзе Балаклавы идущим полным ходом по курсу зюйд-вест». …Ранее того, в 10.30 поднялись в воздух мичман Борис Миклашевский и унтер-офицер Ефим Аристов. Из-за сильной качки от порывов ветра у мыса Айя пилот снизился до 750 метров, чтобы лететь под облаками. В 11.05 впереди по курсу наблюдатель обнаружил цель. Через 10 минут «Бреслау» повернул на вест и увеличил ход. Пилот начал его догонять с кормы. В 11.33 противник открыл зенитный огонь. Через пару минут, пролетая над целью, по условному сигналу Аристова, Миклашевский произвел отцепку бомбы, взорвавшуюся, к огорчению, в кильватерной струе. Крейсер изменил курс и скрылся в полосе тумана».

Флоту срочно требовались суда – носители гидроаэропланов. Приняли решение для этих целей использовать построенные в Англии за год до войны по заказу «Русского общества пароходства и торговли» два парохода водоизмещением порядка 9240 тонн. Их двухвальные паросиловые установки позволяли развивать ход до 15 узлов, а запасы снабжения обеспечивали двухнедельное плавание. Эти пароходы, получившие наименования «Император Николай I» и «Император Александр I», срочно начали переоборудовать в авиатранспорты.

4 декабря 1914 года в секретном докладе Морскому министру Командующий флотом сообщал, что «установка авиационного оборудования на вспомогательный крейсер «Император Николай I» уже завершена, а работы на таком же судне «Император Александр I» будут закончены в начале следующего года».

(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 815. Л. 163–164)

Наступил 1915 год… В феврале 1915 года Ставка Верховного главнокомандования поставила в известность командование Черноморского флота, что планируются действия англо-французского флота с участием их десанта в районе Дарданелл, а нашему флоту предлагалось оказать содействие в виде демонстрации у проливов.

На Южном театре военных действий Великобритания готовилась захватить проливы Босфор, Дарданеллы и Константинополь силами своего флота. И хотя ранее Англия и Франция подписали с Россией секретное соглашение, признававшее «права России» на Константинополь, Первый лорд Адмиралтейства У. Черчилль настаивал на проведении Дарданелльской операции, рассчитывая быстро и без проблем захватить проливы. Это вызвало в Петрограде плохо скрываемое раздражение. Весь ХIХ век англичане делали все, чтобы не дать России утвердиться в проливах, поэтому не было никакой гарантии, что, захватив этот ключ к Черному морю, они потом добровольно его России вернут. В этих условиях наше правительство не торопилось помогать союзникам.

18 февраля 1915 года англичане начали операцию по захвату проливов силами боевых кораблей. В результате флот «владычицы морей» потерял три боевых корабля, которые турки потопили, а еще три – серьезно повредили. Потерпев неудачу в морской операции, английское командование приняло решение высадить на турецкий берег десант. Но и эта операция англичан с большими потерями полностью провалилась.

Наш первый боевой поход к европейскому берегу Турции Румелии с использованием гидротранспорта «Император Николай I» с четырьмя гидроаэропланами «Кертисс» на борту был первоначально запланирован на 27 февраля 1915 года. Этот поход должен был стать первым боевым опытом действий нашей морской авиации у вражеских берегов. Гидротранспорт должны были сопровождать линейные корабли. Гидроаэропланы «Кертисс» предполагалось использовать для воздушной разведки района Инеболу, перед его обстрелом кораблями, но позже решили применить их и для нанесения бомбовых ударов по береговым целям. Но поход откладывался…

Наступила весна… Тепло пришло сразу, мягкое, туманное… 5 марта 1915 года гидротранспорт «Император Николай I» в сопровождении маневренной группы вышел в поход к Босфору. Гидроаэропланы провели разведку турецких укреплений, которая была успешно выполнена. Через десять дней – 15 марта был совершен поход эскадры с целью обстрела турецких береговых укреплений. На этот раз гидротранспорт «Император Николай I» нес на борту пять гидроаэропланов. Его сопровождал гидротранспорт «Алмаз» с одним гидро на борту. Вот как описывал в журнале «Великая Война. Иллюстрированная хроника» часть 1, издания М.И. Смирнова 1915 года, участник событий, офицер эскадры, подробности этого набега нашего флота на Босфорское побережье: «На заре 15 марта всем флотом мы приближались к Босфору. На эскадре царило бодрое, особо торжественное настроение. Каждый из нас сознавал всю важность наступающего, долгожданного и давно желанного момента. Каждый ясно отдавал себе отчет в значении предстоящей Босфорской операции. Шли к тому, к чему вечно стремились. Подвигаясь к Босфору, все и вся начеку. По обыкновению идем, строго придерживаясь строя. Мерно работают машины, с каждым оборотом винта приближающие нас к намеченной цели. Сигнальщики на мостике и люди, наблюдающие со всех концов корабля за горизонтом, всматриваются в окружающую темноту. Зашел в башню. Речь идет о предстоящей операции. Поговорили на эти темы минут 15 с матросами, после чего вышел на верхнюю палубу… Дивная, чудная, теплая ночь… ровно в 5 часов 30 минут сквозь дымку утреннего предрассветного тумана обрисовался берег, до которого было очень и очень далеко. Шли курсом восточнее Босфора на малоазиатский берег. Погода нам благоприятствовала. Небольшой ласкающий ветерок, дующий с берега. Небо чистое, ясное. Взоры всех устремлены вперед. С каждой минутой все яснее и яснее обрисовывается берег, который уже не идет сплошной полосой, а справа по носу от нас имеется какой-то промежуток – это и есть начало Босфорского пролива, разделяющего Турцию на европейскую и азиатскую и защищенного как с той, так и с другой стороны целым рядом внешних и внутренних укреплений.

Впереди справа, в проливе, был усмотрен большой миноносец типа «Милет», поспешно удиравший в Босфор. Проиграли тревогу. Привели корабль в боевое положение. Завращались башни. К верху задрались орудия. Спокойно отдавались последние приказания. Тем временем спускали на воду гидроаэропланы. Завращались пропеллеры; раздался резкий, характерный звук работы моторов; понеслись аппараты, и, плавно отделяясь от воды и забираясь ввысь, наши смелые летчики один за другим полетели к проливу. Мы малым ходом продвигались вперед. Все отчетливее и отчетливее обрисовывался вход в извилистый пролив с гористыми берегами, спускающимися отлого в сторону Черного моря. Под берегом заметили однотрубный четырехмачтовый большой пароход, пытавшийся прорваться к Босфору. По нему не стреляли. Ждем сигнала с головного адмиральского корабля. Все равно ему от нас не уйти, ибо он у нас уже на прицеле артиллерии.

В 10 часов 25 минут утра на флагманском корабле взвился боевой флаг, и сейчас же грянул первый выстрел. За головным тотчас же открыли огонь и остальные корабли. Быстро прицелившись, сосредоточили убийственный залповый огонь по батарее. Последняя же не отвечала. Вместе с тем настал черед и парохода. После первого снаряда, разорвавшегося под его носом, он выкинул белый флаг. Приостановили на время стрельбу. Повернув от нас, пароход спешно стал отходить к берегу. Но не так-то легко ему было уйти от наших снарядов, быстро настигнувших его и вызвавших пожар. Расстрелянный пароход выбросился на берег и взорвался. Это был, как предполагают, большой военный транспорт, вооруженный шестью 75-мм орудиями. Освободившаяся артиллерия тотчас же присоединилась к обстрелу батареи. Эльмас, засыпанный снарядами, был весь в дыму. В то время головной корабль перенес свой огонь на соседний форт Рива, лежащий несколько южнее Эльмаса. Через некоторое время присоединилась к обстрелу вся бригада, сосредоточив интенсивный огонь на ривских батареях. Между тем летчики, смело совершившие набег на неприятельскую территорию, произвели рекогносцировку босфорских укреплений, зорко следя за падением наших снарядов. Вернувшись назад, они донесли, что снаряды наши ложились хорошо.