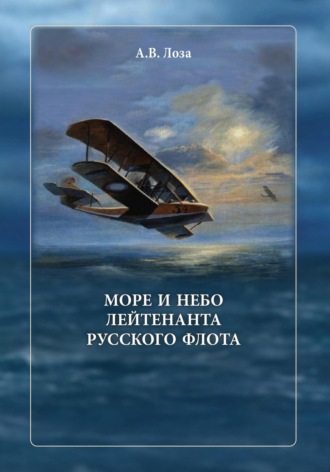

Море и небо лейтенанта русского флота

Мичман ЯРЫГИН Сергей Яковлевич

Год Суда Общее Ранг Док-т Род По цензовым К вознагражд.

число судна плавания правам за плавание

дней

Авиация Черноморского флота

1915 253 вып. Ученик-летчик с 13 марта по 21 ноября

21 ноября 1915 года утвержден в звании морского летчика, с 21 октября сего года.

1915 Авиация Черном. флота вып. Морской летчик, с 21 ноября по 1 января 1916

(РГА ВМФ Ф. 873. Оп. 28. Д. 73. Л. 2, 2а)

Об этом же в том числе докладывал Великому князю Александру Михайловичу заведующий организацией авиационного дела Черноморского флота старший лейтенант И.И. Стаховский: «… выдержали практический экзамен на звание морского летчика лейтенант Марченко, мичман Ярыгин и прапорщик Кованько. Выдержали экзамен и произведены в авиационные унтер-офицеры 16 нижних чинов».

Далее Стаховский докладывал о событиях в корабельных отрядах:

1. Первый корабельный отряд.

…6-го октября производилось наблюдение за подводной лодкой «Кит» одним аппаратом продолжительностью 31 минута.

2. Второй корабельный отряд.

…7-го октября пятью аппаратами велась разведка маршрутом на S от Херсонесского маяка при выходе флота. Все разведки велись для наблюдения за подводными лодками. Во время разведок ничего обнаружено не было, разведка велась на разных высотах.

Лейтенант Юнкер занимался переучиванием на аппарат «Щетинина», переучился и вступил в действие. Лейтенант Качинский и Марченко взяли для практики высоту 2000 метров. Лейтенант Коведяев с 300 метров по неподвижной цели производил стрельбу из Маузера.

…Проводилось испытание установки радиостанции – результаты испытаний хорошие, испытание было проведено на десять миль, высота 400 метров.

3. Круглая бухта.

…7-го сего сентября аппараты № 22 и № 43 производили разведку на S от Херсонеса. Того же числа ученик-летчик з. прапорщик Бушмарин при посадке поломал аппарат № 13 «Моран». Остались целы лишь мотор и баки.

(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 843. Л. 339, 340)

В середине октября 1915 года произошло событие, поразившее многих православных, в том числе и мичмана Ярыгина. 14 октября славянская братская Болгария вступила в войну с Россией на стороне Германии, Австро-Венгрии и Турции.

Да, да… болгарские «братушки», которых русские солдаты, проливая свою кровь на Шипке, с боями освобождали от многовекового турецкого ига, оказались изменниками и воевали сейчас против России, заодно со своими исконными поработителями – Турцией и Германией, – этого мичман Ярыгин никак не мог понять. Летчики живо обсуждали это событие, клеймя «братушек» последними словами.

Журнал «Летопись войны» с горечью писал: «Единоверная нам Болгария, освобожденная от турецкого рабства любовью и кровью русского народа, открыто стала на сторону врагов Христовой веры, славянства, России. Это невероятное отступничество наложило на Болгарию позорнейшее клеймо Каина, и этим клеймом на вечные времена опозорен болгарский народ».

В этот же день в газетах был опубликован Высочайший Манифест о предательстве Болгарии:

Божиею милостию МЫ НИКОЛАЙ ВТОРОЙ Император и Самодержец Всероссийский, царь Польский, Великий князь Финляндский, и Прочая, и Прочая, и Прочая.

Объявляем всем верным Нашим подданным: Коварно подготовляемая с самого начала войны и всем казавшаяся невозможною измена Болгарии славянскому делу свершилась: болгарские войска напали на истекающую кровью в борьбе с сильнейшим врагом, верную Нашу союзницу Сербию. Россия и союзные Нам великие державы предостерегали правительство Фердинанда Кобургского от этого рокового шага… С горечью встретил русский народ предательство столь близкой ему до последних дней Болгарии и с тяжелым сердцем обнажает против нее меч, предоставляя судьбу изменников славянства справедливой каре Божией.

«Николай»

Причины предательства Болгарии на первый взгляд непонятны и необъяснимы. Почему же Болгария в Первую мировую войну воевала на стороне Турции против своей спасительницы от многовекового Османского ига России?

Историческая справка

В 1912 году, во время так называемой Первой Балканской войны Болгария, Сербия, Черногория и Греция, объединившись, выступили против Турции и достигли серьезных успехов. В частности, Болгария потребовала значительную часть Македонии и большую часть европейской Турции. Но союзники, после этого ставшие врагами во время короткой Второй Балканской войны 1913 года, не только не отдали Македонию, а захватили северную область Болгарии – Добруджу, но болгарский король Фердинанд I на троне удержался. С началом Первой мировой войны Болгария оказалась в центре борьбы на Балканах, поэтому, как пишет в свое работе «Неблагодарные «братушки» В. Фирсов: «Начался своего рода аукцион, по ходу которого Фердинанд выслушивал все более выгодные предложения от Антанты и от противостоящих ей «центральных держав». В обоих случаях предложения включали Македонию, но если Антанта собиралась обеспечить дополнительные призы за счет Турции, то «центральные державы» – за счет Сербии. В целом выбор был примерно равноценным…, но немецкие дипломаты пообещали болгарам дополнительные приращения за счет Эллады. Болгарское русофильство совмещалось с неприязнью к сербам и общей обидой на всех соседей, ободравших страну как липку. Это обстоятельство, а также голос немецкой крови и предопределили решение короля Болгарии Фердинанда I, примкнуть к «центральным державам».

Так Болгария оказалась на стороне Германии, Австро-Венгрии и своего векового угнетателя – Турции. Так Болгария за «три серебряника» предала Россию и весь славянский мир. Но предательство ничего не принесло Болгарии, а «Справедливая кара Божия» не заставила себя ждать: в сентябре 1918 года после военного поражения Болгария вышла из войны, лишившись десятой части своей территории и седьмой части населения, а Фердинанд I отрекся от престола. Так или иначе, Болгария выступила в Первую мировую войну на стороне своего многовекового поработителя Турции против России. Вот тебе и «дружба навек». Вот тебе и память о тысячах русских воинов, погибших за освобождение болгарского народа от турецкого ига. Короткая, очень короткая память, «братушки»!

В дальнейшем Болгария не раз предаст Россию! Всего через тридцать лет после Первой мировой войны Болгария станет союзницей нацистской Германии в войне против СССР. Да и теперь, в начале ХХI века, Болгария демонстрирует не самое дружественное отношение к России. Большую легенду, большой миф о «вечной дружбе» Болгарии и России, о «славянском братстве» развеяла сама история…

Еще в самом начале войны, когда германские крейсера вошли в проливы, хотя Османская империя, будучи тогда нейтрально страной, не имела права пропускать через проливы боевые корабли, командующий Черноморским флотом адмирал Эбергард принял решение идти всем флотом к Стамбулу и требовать ухода германских крейсеров в Средиземное море, где тех ждала английская эскадра. В случае отказа Эбергард планировал атаковать германские корабли прямо на рейде, где их преимущество в скорости исчезало. Понятно, что этот смелый план командующего Черноморским флотом адмирала А.А. Эбергарда был воистину победным, русским по духу, в лучших традициях российских адмиралов Ушакова, Сенявина, Нахимова. Решительная атака позволяла сразу уничтожить германские силы в Черном море и послужила бы предупреждением османам, сохранять нейтралитет. Но царское правительство категорически запретило это делать, а жаль! Российская империя надеялась, что Османская Турция все-таки не вступит в войну. Даже после того, как германо-турецкий флот вышел в море, командующего Черноморским флотом адмирала Эбергарда сдерживали приказами не «провоцировать» врага. Но и тогда адмирал не стал выполнять директиву Верховного Главнокомандующего Великого князя Николай Николаевича о главной задаче – «обороне своих берегов» и сразу ответил походом эскадры к берегам противника. Адмирал считал, что лучшая оборона – это атака. В Ставке Верховного Главнокомандования не все понимали это и не все одобряли, но адмирал Эбергард продолжал начатое дело.

В начале 1915 года, подорвавшийся на мине, поставленной нашими минными заградителями у Босфора в конце 1914 года, и на несколько месяцев вышедший из строя крейсер «Гебен», снова возобновил свои пиратские набеги на наше черноморское побережье, используя тактику – «ударь и уходи». Эти пиратские вылазки приносили минимальный ущерб, но сильно раздражали Петербуржский высший свет. 1915 год стал очень тяжелым для России, патриотический подъем сошел, навалились трудности на фронте, да еще газеты трубили об обстрелах немцами нашего черноморского побережья. Начались ползучие разговоры о «измене немца-адмирала», хотя род Эбергардов шел от обрусевших шведов. Верховное командование требовало защитить свои берега, а адмирал Эбергард продолжал начатое уничтожение морских сил противника. В мае 1915 года наша эскадра линкоров вступила в бой с «Гебеном» у Босфора и хорошо потрепала крейсер.

Продолжающаяся война вносила изменения в дело организации авиационных частей. В ноябре 1915 года Великий князь Александр Михайлович поднял вопрос о передачи Офицерской школы авиации в военное ведомство. В середине декабря новым начальником Севастопольской офицерской школы авиации вместо полковника А.А. Мурузи, был назначен полковник Х.Ф. Стаматьев. По состоянию на конец декабря школа имела сто пятьдесят три аэроплана, подготовила сто шестьдесят шесть пилотов, в том числе на звание «военный летчик» – сто двадцать восемь человек, со званием «летчик» – тридцать четыре человека, со званием «летчик-наблюдатель» – четыре человека.

На Черноморском флоте продолжали подготовку морских летчиков непосредственно на авиационных станциях 1-го разряда. Именно подготовка на флоте на гидроаэропланах «Щетинина» типа «М-5» позволяла обучать учеников-летчиков станций по единой методике и сообщить им единый «стиль летания».

Великая война, «собирая свою обильную жертву», требовала все новых и новых пилотов…

Глава 3. Морская авиация. 1911–1917 годы

Морская авиация родилась тогда, когда инженеры сконструировали поплавки и аэропланы стали садиться на этих поплавках на воду. Первый успешный взлет с воды на гидроаэроплане совершил французский летчик А. Фабр в марте 1910 года. Легкие хрупкие аэропланы еще до Первой мировой войны выполняли над морем разведку, сигнальными дымами оповещая командование эскадр об обнаружении противника. В России первый поплавковый аэроплан построил Я.М. Гаккель в феврале 1911 года.

Гидроаэропланам, взлетающим с поверхности воды, не нужны взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием. В боевых условиях, имея большой запас топлива, гидроаэропланы могут вести дальнюю разведку над морем, а в качестве спасательных средств могут приводняться в любой точке океана, подбирая тонущих и потерпевших крушение в море. Не случайно именно в России сам процесс движения летательных аппаратов назвали воздухоплаванием, авиацию – воздушным флотом, небо – пятым океаном, а тяжелые самолеты – кораблями.

На Черноморском флоте первоначально использовались сухопутные аппараты, но с конца 1912 года начали проводить полеты, взлетая и садясь на воду, на поплавковом аэроплане «Кертисс», в испытаниях которого на юге Франции в феврале 1912 года принял участие поручик корпуса инженер-механиков флота И.И. Стаховский, который сообщал: «Испытание было проведено 19 февраля. Ветер 5–6 метров, на море была небольшая зыбь. Аппарат … снялся с воды, причем разбег был от 100 до 120 метров (по ветру). Сделав несколько кругов на высоте около 100 метров, аппарат плавно сел на воду и снова самостоятельно взлетел. Полетав 15 минут, спланировал на воду и бежал полным ходом по воде к берегу; на берег выскочил с полным газом». «При подъеме с воды нет абсолютно никакой тряски. Следующее испытание состояло в том, что… (пилот. – А.Л.) взял барограф и пошел на высоту. Высота 500 метров была им взята в 5 минут. Затем мотор был остановлен и пилот планировал с этой высоты в течение 1,5 минут» (вертикальная скорость снижения порядка 5 м/с. – А.Л.). «…Самолет и мотор надежны; схема управления рациональна; самолет набирает высоту за 5 минут; на воду может садиться при значительной волне, которая его не опрокидывает».

В докладе об испытаниях поплавкового аэроплана «Кертисс» И.И. Стаховский сделал вывод, что аэроплан отличается прочностью, проработанностью конструкции и является лучшим из имеющихся в настоящее время. По указанию Морского генерального штаба за границей закупили шесть аэропланов «Кертисс», пять из которых доставили в Севастополь, кроме того, приобрели запасные двигатели, оборудование и другое имущество. Вернувшегося в апреле 1912 года из Франции после обучения на самолете «Кертисс» И.И. Стаховского назначили заведующим воздухоплавательной командой Службы связи Черного моря и поручили руководить учебными занятиями на гидроаэропланах и «организацию этого дела на Черном море».

Основополагающим документом по созданию на флоте первых авиационных частей, является письменный Доклад № 127 от 4 мая 1912 года начальника Морского генерального штаба вице-адмирала Ливена Морскому министру Григоровичу, в котором содержался план создания на флотах авиационных отрядов. В докладе говорилось, что: «Стремясь к всестороннему использованию нового оружия (аэропланов. – А.Л.), Морской генеральный штаб полагает, что его организация пошла бы кратчайшим путем к поставленной цели, если по окончании первоначального обучения личного состава полетам, можно было бы приступить к непосредственному изучению тактических свойств его на море посредством опытового решения задач, могущих представиться в боевой обстановке». И далее: «Такой опыт единственно может дать ценные указания для дальнейшего обучения личного состава в нужном направлении, а также, выяснив достоинства и недостатки существующих систем, позволит установить задания для проектирования аппаратов, наиболее отвечающих действительной потребности флота… Надо теперь же представить командующему Морскими силами Черного моря право на одном из судов, по его усмотрению, приступить к работам по оборудованию необходимых средств для хранения, спуска и подъема с воды хотя бы одного аппарата с тем, чтобы с весны настоящего года можно было бы приступить к выполнению полетов в море».

(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 745. Л. 34)

В отчете начальника оперативного отделения штаба Морских сил Черного моря капитана 1 ранга В. Лукина за 1912 год говорится, что на флоте: «с 7 мая начались еженедельно практические полеты на аэропланах».

(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 794. Л. 36, 43)

При заведующем воздухоплавательной командой Службы связи Черного моря И.И. Стаховском летчики начали летать, тренируясь взлетать и садиться при свежем ветре, в сложных метеоусловиях. К сожалению, были и жертвы. В одном из таких полетов погиб морской летчик мичман В.М. Кудрявцев.

Журнал «Воздухоплаватель» в 1913 году писал: «Русский воздушный флот в будущем должен быть более сильным и грандиозным. Он должен состоять из дирижаблей, этих крейсеров и дредноутов воздуха, и из целой эскадры аэропланов, которые, как миноноски, скользят в голубых волнах неба. Когда орлы и соколы соберутся в стаю, Россия будет непобедима».

В 1913 году основным типом гидроаэроплана на Черноморском флоте был поплавковый аэроплан «Кертисс». Предвидя необходимость доставки гидроаэропланов в дальние районы предстоящих военных действий, на флоте стали производить опыты со спуском и подъемом гидроаэропланов на суда, благодаря чему летчики приобретали некоторый опыт в области корабельной авиации.

В конце 1913 года заведующий воздухоплавательной команды Службы связи Черноморского флота лейтенант Стаховский докладывал в Морской генеральный штаб начальнику Воздухоплавательного отделения лейтенанту Тучкову «Соображения об организации корабельной авиации», где сформулировал задачи корабельной авиации Черноморского флота: «1. Разведка: а) стратегическая, выражающаяся в наблюдении за стратегическими движениями противника и в наблюдении за морем, и б) тактическая, выражающаяся в наблюдении за тактическими движениями неприятельского флота и в обнаружении его средств подводно-позиционной борьбы (подводные лодки, минные заграждения). 2. Активная борьба с надводным флотом, осуществляемая боевым маневрированием летательных аппаратов и метанием бомб на палубы судов. 3. Активная борьба с воздушным флотом, осуществляемая боевым маневрированием летательных аппаратов и применение ими метательного оружия».

(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 817. Л. 4–9)

Для выполнения этих задач на флоте нужны были суда, могущие следовать вместе с эскадрой доставляя гидроаэропланы на театр военных действий и служащие базой для летчиков, наблюдателей, механиков и других обслуживающих аэропланы нижних чинов. В 1913 году начальник Морского генерального штаба обратился к Морскому министру за разрешением на проведение опытов на Черном море «по приспособлению кораблей для действий гидроаэропланов на море», а через месяц после этого начальник штаба Черноморского флота представил расчеты затрат на переоборудование, под базирование гидроаэропланов Службы связи Черного моря, транспортного парохода «Днепр» (водоизмещение – 3480 тонн, скорость – 9 узлов), для размещения аэропланов «Кертисс» и план подготовки программы испытаний. Средства выделили и на транспорте «Днепр» соорудили деревянный ангар для гидроаэроплана, установили необходимое подъемное оборудование. При отработке спуска и подъема поплавкового аэроплана «Кертисс» на его спуск затрачивали 15 минут. Но попытка запустить двигатель после спуска оказалась безуспешной, так как мотор залило водой. При подъеме на аэроплане сломали «айлерон» (элерон. – А.Л.). Попытка запуска мотора после второго спуска также не состоялась, так как хвост аэроплана намок, создался дифферент на хвост и часть винта погрузилась в воду. При повторном подъеме на палубу поломали оба элерона, рычаг руля высоты и оборвали некоторые троса. На основании полученного опыта сделали вывод о необходимости удлинить подъемную стрелу. Но осуществленное весной 1913 года переоборудование транспорта «Днепр» в носитель гидроаэропланов не дало ожидаемых результатов.

Несмотря на выявленные недостатки, продолжались опыты подъема и спуска гидроаэропланов на крейсере «Кагул». Опыт использования гидро «Кертисс» с крейсера «Кагул», закончились успешно. Заместитель начальника Морского генерального штаба капитан 1 ранга Ненюков 14 февраля 1914 года доложил Морскому министру Григоровичу об этих опытах и предоставил семь фотоснимков с эпизодами спуска на воду, взлетов в небо и подъема на борт крейсера «Кагул» поплавкового гидроплана «Кертисс». Капитан 1 ранга Ненюков писал: «Признавая весьма важным применение аэропланов для судовой разведки, Морской генеральный штаб считает этот достигнутый на Черном море результат шагом вперед в организации разведки».

(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 778. Л. 73)

Морской министр адмирал Григорович полностью одобрил предложения адмирала Эбергарда об установке подобного оборудования на однотипный крейсер «Память Меркурия» и несколько иного, на крейсер «Алмаз». Морской генеральный штаб вышел с инициативой: «Морской генеральный штаб просит распоряжения Вашего высокопревосходительства о временной отмене сооружения и оборудования Потийской гидроавиационной станции и в обращении сумм этого назначения на приобретение гидроаэропланов и запасных частей для снабжения судов Черноморского флота и для приспособления последних к воздушной разведке».

(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 778. Л. 75)

Своим решением Морской министр Григорович одобрил установку оборудования на крейсере «Память Меркурия» и разрешил переоборудовать крейсер за счет кредита, отпущенного на создание Потийской воздушной станции.

С началом войны подготовка морских летчиков в авиационных школах Отдела Воздушного флота серьезных изменений не претерпела. Летчики «обучались летать на монопланах «Блерио» и бипланах «Фарман». Полетам на гидроаэроплане ученики в школе не обучались – эти машины они осваивали, только вернувшись на гидроавиации. Там вначале осваивался сам гидроаэроплан, потом взлет и посадка на воду, вначале на спокойной воде, потом при волнении на море. И только изучив особенности полета над морем и выполнив специальный полет с тактическим заданием по морской разведке, офицер получал звание «морского летчика».

На освоение гидроаэроплана уходило порой немало времени. С учетом того, что Морское ведомство пыталось как можно скорее осуществить подготовку морских авиаторов на авиационных станциях Службы связи, морской министр адмирал И.К. Григорович в ноябре 1914 года утвердил «Программу испытаний на звание «морского летчика».

Из-за несвоевременно развернутой подготовки летчиков из морских офицеров для летной работы в море «были привлечены в морскую авиацию летчики – армейские офицеры». По результатам полетов на разведку было установлено, что «донесения армейских летчиков содержали столь большие погрешности, как в точности места обнаруженных кораблей в море, так и в типах и классах их, что командование принуждено было часто посылать повторно в тот же район для разведки снова морских летчиков, имевших достаточную морскую подготовку и навыки по наблюдению в море». Поэтому отбор кандидатов в пилоты из кадрового командного состава офицеров флота полностью себя оправдал. «В конечном счете спор был решен в пользу строевого состава флота. Морское командование решило, что морским летчикам должен быть, прежде всего, офицер, знающий тактику флота…» Один полетный день у офицеров морской авиации приравнивался к двум служебным с определенной добавкой к жалованью.

Начало боевой деятельности морской авиации Черноморского флота было положено 24 ноября 1914 года, когда аэропланы, выполнявшие полет южнее мыса Херсонес, обнаружили легкий германский крейсер «Бреслау», следовавший в направлении Севастополя. Как пишет А.М. Артемьев в «Морской авиации России»: «Группа из семи самолетов, поднятых в воздух, атаковала крейсер, и он отвернул в открытое море». Угроза бомбардировки заставила германский крейсер отказаться от выполнения боевого задания – обстрела Севастополя. Черноморские летчики загружали свои аэропланы бомбами Дыбовского, которые были созданы в память о первой «бомбардировке» кораблей Черноморской эскадры апельсинами.

Морской генеральный штаб в 1915 году, в соответствии с «Положением об авиации и воздухоплавании в Службе связи Черного моря», планировал сформировать в Службе связи Черного моря два воздушных района: «Северный и Восточный. В составе Северного воздушного района будут три станции 1-го разряда – 1) Севастопольская (База), 2) Днестровско-Цареградская и 3) Ак-Мечетская, две станции 2-го разряда. В составе Восточного воздушного района будут две станции 1-го разряда Керчь (База) и Поти и две станции 2-го разряда: Сухум и Батум».

(РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 778. Л. 151)

Война заставила пересмотреть и планы переоборудования судов для размещения гидроаэропланов. Не имея времени для постройки специальных судов, командование Черноморского флота приняло решение переоборудовать крейсера первого ранга «Память Меркурия», «Кагул», крейсер второго ранга «Алмаз» и два почти новых парохода «Император Николай I» и «Император Александр III» под авиаматки. Пароход «Император Александр III» был переименован в «Император Александр I», так как на стапеле в Николаеве в тот время строили дредноут «Император Александр III». Эти пароходы были зачислены в класс посыльных судов 2-го ранга. Суда имели одинаковую длину 120 м, ширину 15,6 м, водоизмещение 9200 тонн и скорость до 14 узлов. Кроме специального оборудования для обеспечения базирования на них гидроаэропланов, на верхней палубе установили по шесть 120-мм орудий и по два зенитных орудия. Переоборудование под размещение на их палубах гидроаэропланов делалось впервые. Необходимо было организовать базирование и применение с их палуб после спуска на воду гидроаэропланов, размещение летчиков и обеспечивающих обслуживание аэропланов нижних чинов и ремонтной техники.

Все было впервые. Даже термины, обозначавшие суда, могущие размещать на своих палубах гидроаэропланы, разнились: «авиаматка», «авиатранспорт», «гидротранспорт», «авиационное судно», «авианосное судно», «посыльное судно», «вспомогательное судно».

«Авиаматки», или, как их позже стали назвать, гидротранспорты, «Император Николай I», «Император Александр I» вступили в строй в феврале 1915 года. Они комплектовались гидроаэропланами «М-5» конструкции Д.П. Григоровича, выпускаемыми на заводе Щетинина под наименованием «Щ-5». На гидротранспорте «Император Николай I» базировались семь летающих лодок «М-5», а на «Императоре Александре I» – восемь «М-5». Гидроаэропланы грузились на суда на время похода и боевых операций.

Весной 1915 года двухместная летающая лодка гидроаэроплан «М-5» конструкции Григоровича совершила первый боевой вылет. В дальнейшем летающие лодки «М-5» строились серийно.