Витькины небеса. Жить ради Победы

Живо подскочил он к дерущимся, разнял их. Пообещал хорошенько наподдать Федьке, если тот ещё раз будет задирать младших.

– Эх, вы! Меж собой дерётесь, а фашистам это на руку. Лучше бы помогали победу ковать. Ведь победа – она в тылу куётся. Надо для армии и оружие делать, и боеприпасы, а вы здесь дурью маетесь! – Колька, один из многих ремесленников, эвакуированных в Киров из других городов, говорил ясно, проникновенно. Все мальчишки внимательно его слушали. – Вот сейчас завод сюда из Москвы переводят. Эшелоны идут со станками, оборудованием. А кто на них работать будет, продукцию для фронта давать? Отцы у всех на войне. Женщины остались да старики. А мы что, со стороны смотреть будем?

– И мы помогать пойдём, – послышались робкие голоса.

– Ну, а раз так – айда за мной! Помогать, так помогать! – Колька сплюнул и, больше не сказав ни слова, направился уверенной походкой в сторону стройплощадки. Ватага мальчишек, быстро «по-пионерски» затушив костерок, еле поспевала за ним, так что Витёк, задержавшийся умыться у ручейка, потом насилу их догнал.

***

Вскоре взорам ребят открылась такая картина. Длинный грузовой состав. Часть вагонов находилась на огороженной территории строящегося завода, остальные стояли по эту сторону забора: наверное, не вошли. Кругом вовсю кипела работа: шла разгрузка очередного прибывшего из Москвы эшелона с эвакуированным заводским оборудованием.

– Ждите здесь! – крикнул Колька и исчез в деревянной, недавно сколоченной проходной. Вскоре он вернулся с каким-то незнакомым человеком.

– Ну, маладцы, ребята, что хатите памочь нам в разгрузке, – незнакомец говорил странно, словно нараспев, и говор у него был ненашенский, какой-то акающий, – дадим вам работу палегче, чтобы не надарвались.

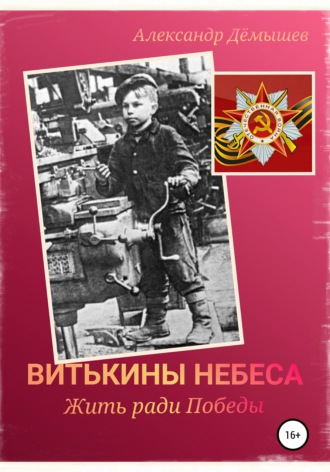

Мальчишкам под приглядом старшего доверили разгружать один из вагонов с заделом деталей. Были они в деревянных ящиках. Пацаны споро взялись за работу. Аккуратно снимали тяжёлые заготовки с вагона, тащили к забору и складывали штабелем у ворот. Так продолжалось несколько часов. Смеркалось, холодало, начал сыпать робко снежок, но мальчишкам было жарко от работы. Только пальцы на морозном ветру стали прилипать к железным ручкам ящиков, поэтому пришлось брать их через рукава фуфаек.

Витьке приходилось тяжело, ведь, пожалуй, он был самым малым из ребят. Всё же он старался не подавать виду. Уже болели мышцы рук и ног, от голода урчал желудок, а ящики в вагоне, казалось, никогда не кончатся. Чтобы придать себе сил, каждый раз подходя к вагону, мальчишка воображал, что, дотащив до забора ящик, он уничтожает очередного фашистского гада. Как выглядят фашисты, Витёк тогда ещё не знал, потому представлял себе их эдакими тевтонцами, наподобие тех, что он видел уходящими под лёд в фильме «Александр Невский». О, скольких же фрицев «уничтожил» Витька в тот вечер: не раз он сбивался со счёту!

Уже совсем затемнало. Витька споткнулся обо что-то и рухнул на землю. Он лежал, растянувшись на животе. Из глаз сами собой текли слёзы. Казалось, чтобы подняться, сил уже не осталось. Тут Витёк почувствовал, что кто-то пытается ему помочь. Поднявшись кое-как, Витька взглянул на помощника: им оказался его недавний обидчик Федька-Штырь. Видно, что теперь ему не до веселья, он тоже вымотан до предела. «Передохни чуток», – бросил он Витьке и, подхватив его ящик, поволок к забору.

Наконец ближе к полуночи мальчишкам скомандовали идти по домам. И хоть вагон разгрузить до конца так и не получилось, ребята чувствовали, что сделали всё, что могли.

К обессиленному Витьке, приземлившемуся немного передохнуть, подошёл запыхавшийся Коля-одессит

– Знаешь, Вить, ваш поступок с побегом на фронт я понять могу. Вы хотели Родине помочь. Но вы не знаете, каково оно на войне. А я немного знаю, попадал под бомбёжки. И вот что скажу: нам там не место. Мы пока не подросли, будем нашим солдатам только мешать воевать. Здесь наше место, наш фронт.

– Да понял я уже, не побегу больше.

Пацаны немного помолчали, а потом Витёк неожиданно признался:

– А ведь мы с Мирохой по ошибке в другую сторону от фронта укатили, ближе к Уралу. Балезино, кажись, зовётся. Только не говори никому, засмеют точно.

Ребята улыбнулись друг дружке и разошлись по домам.

***

Так малолетнему Витьку вместе с другими ребятами удалось приложить свои худые ручонки к становлению завода на филейской земле. Всего же в Киров из Москвы в октябре-ноябре 1941 года прибыло 16 эшелонов (а это 592 вагона) с оборудованием и людьми эвакуированного авиационного завода № 32. Всё это хозяйство размещали на территории строящегося завода № 315, который планировался ещё до войны как завод-дублёр московского собрата. А вскоре вышел и приказ наркомата об объединении этих двух заводов в один с закреплением за ним номера 32.

Два построенных к тому времени каменных корпуса не могли вместить всё прибывающее оборудование. Начали быстро возводить каркасно-насыпные бараки. Был строгий приказ правительства: пустить завод к 15 декабря! И люди старались изо всех сил. Из-за недостатка помещений производство поначалу размещали по всему городу. Один из цехов расположился в деревянном кинотеатре «Колизей», другой – в подвале жилого дома на углу улиц Маркса и Энгельса, а конструкторское бюро разместилось в костёле.

Людей тоже размещали, где могли: в бараках, землянках, административных зданиях, многих подселяли на уплотнение к жителям филейских деревень. Даже в помещении городского зверинца жили переселенцы. И в то суровое время не покидал людей юмор. От души смеялись сами над собой рабочие завода, семьями живущие в клетках зверинца. На некоторых клетках всё ещё висели таблички с названиями животных. Смешно было, когда представитель семейства «макак» запросто заходил одолжить соли к ужину в клетку с «тиграми». Но вскоре их всех переселили в огромные бараки, в которых на двухэтажных нарах размещалось человек по семьдесят в комнате. А в зверинец въехал очередной заводской цех.

Техники – никакой. Лошадей, и тех забрали на фронт для нужд армии. Денно и нощно шла разгрузка вагонов вручную. Наравне со взрослыми трудились пятнадцати-шестнадцатилетние ремесленники. Изредка подбегали люди отогреть окоченевшие руки у круглосуточно горящих костров. Тяжеленные станки ставили на большой лист железа, и несколько десятков человек тянули такую волокушу на место. Вокруг поставленных в чистом поле станков росли стены, и не успевали ещё соорудить крышу, а станки уже запускались. И выдавалась первая продукция, так нужная фронту.

Для перевозки деталей между разбросанными по всему Кирову цехами городской конный парк выделил заводу лошадёнку. Бедная лошадка была настолько худа, что самостоятельно передвигаться не могла. Требовалось постоянно поддерживать её за оглобли, чтобы перевезти груз. Если их случайно отпускали, лошадёха тут же падала без сил, и потом поднять её было делом весьма трудным – ведь и сами рабочие, ослабленные голодом, еле ноги переставляли.

Начинали буквально с нуля. Не было ни отопления, ни освещения. Вокруг парового молота слепили стены из фанеры. Подогнали паровоз, который круглосуточно кочегаря, давал молоту пар для ковки. Удары этого тысячекилограммового молота гулким эхом разносились по всей округе. А в ночной тиши долетали они до самых отдалённых филейских деревень. Слышали их в Пушкарях и Вершининцах, Савичах и Черваках… Люди быстро привыкли к этим мощным звукам. Удары молота, кующего оружие для фронта, воодушевляли, вселяли в людей веру в Победу! Все трудились с полной отдачей, работали, сколько требовалось, не думая о времени. Завод пустили досрочно – 5 декабря.

И пошли на фронт вначале тысячи противотанковых гранат, а затем и основная продукция – боевое оборудование для самолётов Ил-2 (агрегаты стрелкового, пушечного и бомбардировочного вооружения).

Однажды, в начале зимы, когда вся Витькина семья (бабушка, мама и пятеро детишек) мирно вечеряла у тёплой печки, в их избу настойчиво постучали. Это был не вежливый стук: «Разрешите войти?» – а грозный, нетерпеливый: «Открыть немедленно!». Все замерли. Бабушка запричитала. Подышав на стекло и проковыряв в наледи дырку, Витёк разглядел в темноте очертания четырёх мужских фигур. Но вошёл только один. Он снял с головы форменную шапку, расстегнул ворот шинели и сурово огляделся…

10. ПОДСЕЛЕНЦЫ

Всё Витькино семейство, замерев, смотрело на вошедшего. Вид тот имел начальственный. Сунув руки в карманы шинели, в гробовой тишине прошёлся он по избе, заглядывая в каждый угол. Затем достал мятый листок, исписанный мелким почерком, заглянул в него и молча что-то прикинул. «Что за проверка такая; может, донос кто настрочил?», – в Витькиной голове вертелись ужасные мысли.

– Так вот, товарищи, – наконец нарушил тишину незваный гость. – По распоряжению райкома подселяем к вам на уплотнение троих деревенских ребят, мобилизованных на завод № 32. Возражений нету?

На душе стало легче. Возражать товарищу в шинели никто не стал. И мама, и бабушка, и ребятишки прекрасно знали, каково сейчас призванным на завод людям. Витя и его друзья Мирон и Кузя однажды побывали в гостях у их приятеля Кольки-одессита, переехавшего жить из землянки в барак.

Витька рассказывал домашним, как вошли они внутрь длиннющего деревянного строения, над дверями которого была намалёвана надпись «барак № 25». И как поражён он был видом бесконечно тянувшихся вдоль стен двухэтажных нар. Посреди помещения коптила буржуйка, однако в бараке № 25 было холодно и сыро. Куча грязных портянок в углу источала зловоние. Худые ребята таскали дрова с улицы, тут же кололи их и складывали под нары ближе к печке. В дальнем углу стайка пацанов резалась в подкидного. Кто-то спал прямо в грязной одежде, ёжась и почёсываясь во сне, не обращая внимания на шум. Постельного белья, полотенец – не было. Двое ребят, устроившись поближе к буржуйке, были увлечены вылавливанием и уничтожением друг у друга вшей.

– Как вас здесь много! – удивился тогда Витёк.

– Да что ты, мало! Почти все на работе сейчас. А тут дежурные да больные, да те, кто без одежды остались. Вон, у Генки Марченко телогрейку и обутки стырили. Найти бы, кто ворует, да руки поотрывать! – отвечал Колька.

– Сколько же вас в этом бараке живёт?

– Так недавно комиссия приходила, 270 пацанов здесь живущих насчитали. Так и живём; неплохо тут по сравнению с землянкой-то.

Каково же тогда тем нескольким сотням людей, эвакуированным сюда из разных областей, что ютятся в огромных, выкопанных в промёрзшей почве землянках неподалёку от их деревни? А каково тем людям, которых разместили на уплотнение в городе и которые вынуждены ежедневно преодолевать по 7 км в одну сторону пешком, пробираясь на завод сквозь сугробы в мороз и ветер?

Обо всех этих невзгодах филейские жители знали не понаслышке. Поэтому подселенцев встретили в семье радушно. Особенно, когда выяснилось, что ребята те из деревни Жгули, что находится неподалёку от Поповщины Сунского района – родной деревни Витькиного семейства. Это были семнадцатилетние деревенские парни. Их вместе с сотнями сверстников мобилизовали из колхозов работать на завод. Отныне ребята считались призванными на трудовой фронт и по законам военного времени поступали в полное распоряжение начальства, которое решало, какую работу им поручить, где жить, чем питаться. Им предстояло трудиться по 12 часов в день и запрещалось самовольно покидать завод и место проживания.

Так к семерым членам Витькиной семьи (бабушке, маме и пятерым детишкам) добавились ещё три человека. Что же; как говорится, в тесноте да не в обиде. Подселенцам выделили какую-то подстилку, нашлись лоскутные одеяла. Место для сна им определили рядом с Витькой: на полу, возле большой и тёплой печки.

Первая военная зима запомнилась всем кировчанам трескучими морозами за -40 градусов. В деревенской избе спасительницей была русская печь. Она и согревала, и хлеб в ней пекли, и щи варили. На ней отогревали промёрзшие валенки и телогрейки. В печи же и мылись иногда купленным на рынке куском самодельного мыла. Приятно было, придя с мороза, забраться на горячую печку и растянуться на несколько минут, погреть косточки.

Но ни одна печка не греет без дров. И Витька всё продолжал ходить за ними в располагавшийся рядом лес. Свободно рубить деревья запрещали, это дело пресекалось, но что делать? Нужда заставляла; приходилось таскать жерди на санках по-тихому. Иногда, когда ребята-подселенцы работали в ночную смену, а днём было время отдыха, они ему помогали.

Витёк, раскрыв рот, слушал их рассказы о работе на заводе и удивлялся: как быстро крестьянские парни стали заправскими рабочими. Вроде, ещё вчера зубило от молотка не отличали, а теперь уже заготовки для мин вовсю точат! Они рассказывали, что директор завода издал приказ: пока не сделаешь сменное задание, домой не уходить. А ещё рабочим нельзя отходить от станков. Им выдали по три разноцветных флажка для подачи сигналов. Кончились заготовки – поднимаешь красный флажок, тебе их приносят. Так же по сигналу подносят инструмент, убирают стружку. Работают без остановок. Отдыхают лишь, когда с электричеством перебой случается.

***

Все разговоры в то голодное время начинались и заканчивались темой еды. И Витька знал из рассказов подселенцев, что на заводе есть маленькая столовка, где в любое время дня и ночи можно отоварить свой талон на обед. Кормили там в основном заварихой (мука, заваренная кипятком; на вид и вкус – самый натуральный клейстер) да иногда давали по кусочку селёдки весом 37 грамм. Главным деликатесом считался «гуляш» из конских хвостов, но это блюдо было большой редкостью. Вот такой скудный рацион! Хлеба, правда, рабочему полагалось целых 700 грамм на день. Да разве будешь сыт одним хлебом? Не случайно всё чаще стали рассказывать об умерших от истощения прямо на рабочем месте. Все заводчане страшно переживали, чтобы не опаздывать на работу. Ведь за опоздание более чем на 20 минут строго наказывали: полгода удерживали из зарплаты, и без того скромной, по 20 процентов, а главное – урезали хлебную пайку на 200 грамм. Ну, а за несколько опозданий – отдавали под суд!

И всё же целых 700 грамм хлеба вместо четырёхсот, что полагалось на Витьку как на иждивенца! На семейном совете решили попробовать устроить Витю на завод хоть кем-нибудь, лишь бы он там трудился и получал рабочую пайку. Но все три попытки, предпринятые им, окончились неудачей. Как только очередной начальник, к которому обращался Витёк с просьбой о приёме на работу, узнавал, что тому «вот-вот исполнится уже целых 12 лет», сразу же давал пареньку от ворот поворот. Не помог даже поход мамы с уговорами лично к самому директору товарищу Ребенко!*

[*Примечание: Ребенко Сергей Львович – с 28 октября 1941 г. главный инженер, а впоследствии (до 1943 г.) директор завода № 32.]

Однажды, притащив домой очередную партию жердей, ребята-подселенцы уселись в сенях покурить (а курили пацаны поголовно, ведь подросткам, как и всем работающим на заводе, выдавали талоны на табак). Парни достали кисеты с ядрёной махоркой, смастерили самокрутки из газеты и задымили. Курил, несильно затягиваясь, и Витёк, так полагалось.

– Слыхали, ЧП-то случилось? – спросил товарищей Миша Зорин. – Ночью из девятого барака разом 40 ремесленников сбежало.

– Да слыхали. Дезертиры проклятые; работать не хотят, вот и бегут, – отвечали ему ребята.

– Но-но, вы словами-то не кидайтесь. «Де-зер-ти-ры!» – передразнил Мишка, – вы хоть представляете, в каких условиях они оказались? Прибыли откуда-то издалека: то ли с Курска, то ли с Белгорода. Само собой, после такой дороги все еле живые. А их в барак холодный отправили – да и забыли про них в суматохе на несколько дней. Ни еды, ни дров. Разобрали они уборную на дрова, сожгли. Стали доски со стройки таскать, а когда дело до шпал дошло, тут охрана огонь открыла. Да и ранили одного бедолагу; ну, остальные и взбунтовались. Над охранником тем давай самосуд устраивать, избили его. А после дошло, видать, что за такие дела по головке не погладят, вот и убежали.

– Нескольких уже поймали. Привезли, говорят, под стражей, и судить их будет военный трибунал. Ох, и влепят же им, мама не горюй!

– Ну а вам, дорогие товарищи, под трибунал попасть не хочется? – зло посмотрел на своих земляков Миша.

– А нас за что?! Что мы, враги народа какие-то? – лихорадочно оправдывались ребята.

– Так ведь есть за что! – Мишка подошёл к одному из них, выдернул у того тлеющую самокрутку, затушил об стенку, неспешно развернул. – Так, что тут у нас? Ага, статья про любимого товарища Сталина. А ты из неё папиросы крутишь, глумишься, вождя нашего не уважаешь. Лет пять лагерей тебе за это светит!

Ребята ошарашенно смотрели на Мишку, а тот натянул на быстро моргающие Витькины глаза его большую отцовскую шапку, прихлопнул ладошкой сверху и пошёл в дом, на ходу только бросив:

– У нас так: был бы человек, а статья завсегда найдётся!

В тот момент Витёк кипел от негодования. Ну и нахал, нельзя так говорить! Ведь наша Советская власть самая справедливая в мире, и товарища Сталина все уважают и любят. Тогда почему же ему нечего возразить Мишке Зорину?

***

В один морозный и солнечный январский денёк мама собралась в город оформлять какие-то справки. Витя напросился с ней. Больше часа топали они по хрустящему снегу, добираясь от Филейки до Кирова. В городе сразу бросились в глаза те перемены, что произошли с началом войны.

Во-первых, кругом было очень много народу; наверное, потому, что в город на Вятке прибыло в эвакуацию множество больших и малых предприятий и разных учреждений, даже две академии и Большой драматический театр из Ленинграда. Естественно, прибывали они в Киров со своим персоналом. Во-вторых, во многих зданиях появились новые хозяева. Например, в здании кинотеатра вместо показа фильмов занимались производством противотанковых гранат. А в бывшей школе размещался переполненный военный госпиталь. И так повсюду. Ну, и наконец, везде висели патриотические плакаты с призывами: «Родина-мать зовёт!», «Воин Красной армии, спаси!» и карикатуры на Гитлера.

На одном таком плакате был изображён фюрер с крысиными усиками, тянущий свои когти к нашей стране, и могучий красноармеец, беспощадно протыкающий его штыком, а внизу непонятная надпись: «Ку-кры-ник-сы», – прочитал шёпотом Витька. Он любовался плакатом, и настроение заметно улучшалось. «Так ему, гаду-извергу!» – думал мальчишка про ненавистного Гитлера.

Вернулись домой – и новая радость: сразу два письма с фронта! От отца и от дяди Зиновия. Папка поправился и воевал сейчас под Москвой. После госпиталя он опять оказался в новой, недавно сформированной части. А дядя Зиновий по-прежнему служил на Ленинградском фронте в рядах 311-й стрелковой дивизии, сформированной в Кирове, и вместе с ним воевали многие знакомые мужики из соседних деревень.

Главное, что понял Витёк из этих писем: немец, похоже, начал выдыхаться. Под окружённым Ленинградом наши воины встали нерушимой стеной, и фашисты уже долгое время не могут продвинуться ни на метр. А под Москвой Красная Армия и вовсе задала фрицам перцу, погнала их, и они драпают! Если так пойдёт, может, к лету и война кончится!

Поздно вечером в избу ввалился радостный Мишка Зорин, их подселенец.

– А что, Витюха, голодать не надоело тебе?

– Да надоело, ежу понятно! – отозвался недоверчиво Витька.

– Тогда готовься. Будешь скоро кушать от пуза, сколько влезет! Блины со сметаной, борщ с мясом, рыбу копчёную и всё такое, – продолжал веселиться Мишка.

«Не сошёл ли с ума парень? Не к добру такие речи!», – кумекал Витёк. А вслух сказал:

– Ты что, выпил?

– И не думал. А вот, послушай, что я тебе сейчас предложу!

11. ВСТРЕЧИ В ПУТИ

Предложил Мишка Зорин Витьке весьма заманчивую штуку. А дело было в следующем. Мишка на днях отработал несколько смен за приболевшего напарника. Вкалывал за двоих в самом прямом смысле, неделю с завода не выходил: свои 12 часов отработает, поужинает – и на вторую смену заступает. А что делать? Срочный заказ на изготовление боеприпасов поступил. Время военное: приказ – и точка! Ложился, конечно, ночью поспать часа на 3–4 в цеху, у чуть тёплой батареи, однако с двойной нормой справился и даже сверх плана дал.

И вот, поскольку заказ тот завод выполнил, а станок Мишкин нуждался в капитальном ремонте, решило начальство поощрить вымотанного труженика. Дали ему отпуск на целых 5 дней.

– Поехали к моему дядьке в Белохолуницкий район, у них там колхоз большой, – уговаривал Миша Витьку. – А дядька-то не последний в колхозе человек, между прочим. Мы там так отъедимся – на всю жизнь запомнишь!

– Как же туда добираться-то; далече, поди? – сомневался для порядку Витёк, но мысленно уже сидел за богато накрытым столом колхозного начальника.

– Да очень даже просто. Утром выйдем на дорогу в сторону Слободского, а там в грузовичок попутный попросимся, или в сани кто-нибудь подсадит. К вечеру к дядьке прибудем. Там три дня отъедаемся. А после обратно тем же макаром, – убеждал Мишка. – И мне хорошо, вдвоём веселее, да и вашу семью в твоём лице хоть как-то за приют отблагодарю.

Немного посомневавшись, мама дала добро на путешествие Витьке. Ранние зимние сумерки давно уже поглотили Филейку. Ребята решили пораньше лечь спать, но тут в избу ввалились ещё два Витькиных подселенца: Семён и Степан. Семён пришёл совсем не весел, и было отчего печалиться. Видно организм его так устроен, что парню очень не хватало сна. Уж несколько раз по этой причине он просыпал и опаздывал на работу. Его наказывали, оставляя после смены на подсобные работы, лишили уже 20% зарплаты и урезали хлебную пайку. И вот – очередное опоздание. Начальник цеха сказал строго: «В следующий раз отдаю под суд. Хватит!». Этот короткий разговор возымел действие. Семён трижды всех предупредил:

– Будить во что бы то ни стало! Любым способом! Хоть дубиной по голове!

– Разбудим, не переживай, – отвечали ребята.

Семён тут же лёг, чтобы лучше выспаться, и через пару минут засопел. Мальчишки попили чаю, поболтали о всяком. Спящий Семён начал уже похрапывать. Ребята переглянулись. Степан подмигнул: мол, сейчас разыграем. На цыпочках подкрался к Семёну, наклонился, взялся за плечи спавшего и давай трясти:

– Скорее, скорее! Опять проспал! Беги быстрей, а то опоздаешь!

– А?! Что?! – Семён, не очухавшись, натянул штаны, схватил телогрейку и пулей вылетел из избы.

Ребята попадали со смеху. Мишка подскочил к окну и в форточку закричал: «Стой!» – да бегуна уж и след простыл.

– Ничего, дальше проходной не убежит, – сквозь смех успокоил Степан.

Но не тут-то было. Когда через час вернулся раздосадованный Семён, то поначалу молчал, злился. А потом не выдержал: рассказал, как влетел в проходную – и его не хотели пускать на завод в неположенное время, но он сумел каким-то образом заморочить головы охранникам и прорваться в цех. И только подбежав к станку, за которым работал, как ни в чём не бывало, его сменщик, начал он кое-что понимать.

Неизвестно, что стало причиной: грозное предупреждение начальника или шок от грубоватой шутки сверстников, приведшей к забегу в цех. Но с тех пор Семён уже больше ни разу не опаздывал на работу.

***

Следующим утром Миша и Витя, позавтракав, одевшись теплее и положив в карманы по хорошему куску хлеба, отправились в путешествие. По пути с ребятами от Филейки в Киров шло множество народу, в основном женщины, кутающиеся в шали, да подростки. Это были усталые рабочие завода № 32, бредущие к местам проживания после ночной смены.

Когда подошли к городу, уже совсем рассвело. Витьке вспомнился недавний поход в Киров с мамой и то удивление переменам в городе, испытанное им. Но не всё можно было углядеть, просто пройдя по улицам. И не знал тогда Витька, что в Кирове на тот момент уже разместились около двадцати тысяч человек, эвакуированных из западных областей СССР. Прибыло сюда и включилось в работу по обеспечению фронта два десятка крупных предприятий из Москвы, Ленинграда, Тулы, Одессы, Ворошиловграда, Коломны, Днепропетровска, Ярославля и многих других городов. В Кирове эти заводы начали выпускать танки, самоходные артиллерийские установки, знаменитые реактивные установки «Катюши», аэросани, миномёты, противотанковые и противопехотные гранаты, различные снаряды… И, конечно же, вооружение и оборудование для боевых самолётов.

Вся местная промышленность также была переведена на военные рельсы. Кировские фабрики давали армии обувь и обмундирование. Не случайно знаменитые армейские сапоги стали называть кирзовыми: от аббревиатуры «КирЗа» (Кировский Завод), стоявшей на них. Выпускались нужные Красной Армии лыжи, сани, повозки, санитарные носилки… Да много чего ещё. Уже через несколько месяцев после начала войны все предприятия города, включая промысловые артели, работали на нужды обороны.