Рационализация общества. Очерки познания витасистемных оснований

13. Вебер Макс. История хозяйства. Очерк всеобщей социальной и экономической истории. «Наука и Школа». Петроград, 1923.

14. Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства. / Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 1184 с.

15. Лопатников Л. И. Популярный экономико-математический словарь. – 3-е изд., дополненное. М.: Знание, 1990. 256 с.

16. Микиша А. М., Орлов В. Б. Толковый математический словарь. Основные термины, около 2500 терминов. М.: Изд. «Русский язык», 1989. 244 с.

17. Флекснер Курт. Ф. Просвещенное общество. Экономика с человеческим лицом. М.: «Международные отношения», 1994. 298 с.

18. Моисеев Н. Н.: 1) Социализм и информатика. М.: Политиздат, 1988. 285с.; 2) О механизмах самоорганизации общества и месте Разума в его развитии // Социально-политический журнал. 1993. №8. С.109; 3) Судьба цивилизации. Путь разума. М., 1998; 4) Универсум. Информация. Общество. М.: Устойчивый мир, 2001. 200 с. (Гл. 14, 15); 5) Заслон средневековью. Сборник. М.: Тайдекс Ко, 2003. 312 с. (Библиотека журнала «Экология и жизнь»).

19. Корицкий Э. Б. (сост.). У истоков НОТ. Забытые дискуссии и нереализованные идеи. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1990. 336 с.

20. Корицкий Э. Б. Научный менеджмент: российская история. СПб.: Питер, 1999. 384 с.

21. Файоль А., Эмерсон Г., Тэйлор Ф., Форд Г. Управление – это наука и искусство / Сост. Г. Л. Подвойский. М.: Республика, 1992. 349 c.

22. Добрынин Н. М. Государственное управление: Теория и практика. Современная версия новейшей истории государства. Том 1. Учебник / Науч. ред. А. Н. Митин. Новосибирск: Наука, 2010. 407с.

23. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2010. 525 с. – (Университетский учебник)

24. Афанасьев В. Г.: 1) Научное управление обществом: (Опыт системного исследования). 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1973. 391 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01007238585/; 2) Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981. 432 с.; 3) Человек: общество, управление, информация: опыт системного подхода. М.: ЛИБРОКОМ, 2019. 208 с.

25. Васильев А. И.: 1) Деньги, знания и государство: К синтезу новой политической экономии // «Академия Тринитаризма», М., Эл №77—6567, публ.28939, 18.04.2024; 2) К осознанию оснований новой политической экономии // Там же. Эл №77—6567, публ.28930, 11.04.2024; 3) К системному осознанию «труда» и «экономики» в эволюционно-историческом развитии общества // Там же. Эл №77—6567, публ.28135, 27.10.2022; 4) Общественное производство и развитие: размышления концептуального плана // Эл №77—6567, публ.21801, 17.02.2016.

26. Васильев Александр: 1) Деньги, знания и государство: К синтезу новой политической экономии. Издательские решения, 2024. – 162 с.; 2) Метаэкономия рационального общества: Научно-исторические и социально-системные основания. Издательские решения, 2024. 288 с.

27. Основы общей биологии. Пер. с нем. / Под общ. ред. Э. Либберта. М.: Мир, 1982. 440 с.

28. Маркарян Э. С.: 1) Вопросы системного исследования общества. М.; Знание, 1972; 2) Интегративные тенденции во взаимодействии общественных и естественных наук. Отв. ред. Д. И. Дубровский. Ереван. Изд. АН Арм. ССР. 1977; 3) Теория культуры и современная наука: (логико-методол. анализ). М.: Мысль, 1983. 284 с.

29. Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности. М.: СИНТЕГ, 2000. 528 с.

30. Резник Ю. М. Введение в социальную теорию: Социальная системология / Ю. М. Резник; Ин-т человека. М.: Наука, 2003. 525 с.

31. Коммуникативная рациональность и социальные коммуникации / под ред. И. Т. Касавина, В. Н. Поруса. М.: Альфа-М, 2012. 464 с.

– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – —

* Первичная публикация: Васильев А. И. Рационализация общества как объективно необходимая основа возвышения его могущества в окружающем мире // «Академия Тринитаризма», М., Эл №77—6567, публ.29092, 16.08.2024.

2. Когнитивные проблемы целостной организации и рационализации общества*

В данной статье представляется возможным сделать лишь краткий, сжатый очерк научно-философских сведений (выборки из наследия), составляющих, на взгляд автора, необходимую базу для профессиональных размышлений по обозначенной в заглавии тематике, и привести некоторые итоговые взгляды и выводы по результатам предыдущих системных исследований [1]. Статья направлена также на пояснение общественной актуальности и важности рассматриваемой автором тематики и представляет возможное развертывание ее в качестве исследовательской программы (с указанным или близким наименованием), – поскольку вся жизнедеятельность общества, все его развитие определяются, в глубинных основаниях, мышлением Единиц, групп и организаций общественного сознания, то есть когнитивными процессами. И само общественное сознание, его структурно-функциональное содержание и функционирование, развитие определяются этими же процессами. Абстрактно сжимая века, мы видим, что когнитивные процессы и проблемы (сложные задачи) сопровождали человека разумного (деятельного) всю сознательную жизнь и постепенно распределялись, усложнялись в обществе, согласно возникновению, расширению и распределению специализированных деятельностей («разделению труда» по Э. Дюркгейму). В современный период человеческие когнитивные процессы стремительно дополняются уже машинными, искусственными, которые ускоряя и в то же время усложняя, детерминируя естественные процессы, существенно воздействуют на все общественное развитие. Многие примеры уже свершившихся воздействий и готовящихся (особенно в финансово-экономической сфере) хорошо известны. Таким образом, содержание возможных исследований по указанной выше программе может быть, – на взгляд автора, следующим:

1. Первичные темы: Знание, Техника, Технология, Инженерная деятельность, «технократия», – начиная с определений в философии (Новая философская энциклопедия).

Социальная сущность деятельностей, связанных с научно-техническим и технологическим развитием общества, их зависимость от общей политэкономической парадигмы развития. Научно-технологическое развитие и появление на Западе концепций технократии и меритократии, техносоциализма.

2. Источники научно-технического развития СССР. Массовая научно-техническая, рационализаторская и изобретательская деятельность по специализированным направлениям общественного развития. Партийно-политическое блокирование научно-рационального развития общества.

3. Познание, раскрытие и использование всеобщих законов и закономерностей природы, человека и общества. Языки философии, естественных (технических) и социально-политических наук. Когнитивные проблемы общественного сознания, изначально рожденные «разделением труда» и соответствующим «разделением мышления» по специализированным направлениям. Эволюционно-историческое развитие процессов кооперации, корпоративных объединений и специализированных корпораций на базе технического, политэкономического и научно-технического развития.

4. Проблемы единства Знания, адекватности методологий и мышления в научно-техническом и организационном развитии общества, в развитии обществознания, социальной теории.

5. Объективная необходимость дополнения научно-философской (социально-гуманитарной) и научно-технической деятельности процессами (деятельностями) в направлениях целостной рационализации и специализированной организационно-технической оптимизации процессов достижения обществом (страной) актуальных, тактических и стратегических целей.

6. Адекватная организация научно-инженерной и научно-философской деятельности в рациональном, – относительно мирового сообщества, научно-техническом развитии политэкономических содружеств.

Здесь представляется возможным сделать лишь предварительный, предельно краткий очерк, с ориентацией по указанным темам и цитированием авторитетных источников, сделать некоторые замечания, системные взгляды, – в первом приближении. Начнем с базовых понятий, представленных в «Новой философской энциклопедии» и частично в «Кратком социологическом словаре» [2]:

«КОГНИТИВНАЯ НАУКА (cognitive science) – комплекс наук, изучающих познание и высшие мыслительные процессы на основе применения теоретико-информационных моделей. Включает в себя исследования, проводимые в таких областях, как эпистемология, когнитивная психология, лингвистика, психолингвистика, психофизиология, нейробиология и компьютерная наука. <…>

Уже в 1948 У. Мак-Каллох и В. Питтс выдвинули гипотезу о том, что мышление как процесс обработки когнитивной информации в принципе может протекать в нейронных сетях. Несколько позднее ими же была разработана первая нейронная модель мозга, где взаимодействие между сетями нейронов имитировали логические операции пропозиционального исчисления. Этот подход получил развитие в работах нейрофизиолога К. Лешли, который в 1951 предположил, что мозг следует рассматривать как динамичный комплекс, состоящий из многих взаимодействующих систем. Заметный вклад в становление когнитивной науки внесли также работы Н. Винера и его коллег в области кибернетики и теории автоматов, позволившие объяснить некоторые характерные виды активности центральной нервной системы, отталкиваясь от аналогии между целенаправленным функционированием технических систем и соответствующими формами поведения людей. Эти открытия послужили основой для дальнейших систематических попыток описания общей структуры когнитивной системы человека и формирования когнитивной психологии. С кон. 1960-х гг. анализ природы человеческого познания с помощью информационных моделей становится общепринятым подходом…».

Исходя из этого определения (и прочих), будем использовать далее понятие когнитивное средство, как информационное средство сознания человека, обеспечивающее его функционирование в процессах целеполагания и программирования (алгоритмизации, планирования и пр.), осуществления целевой деятельности (как правило, с обратными связями). Надо заметить, что преимущественно вся деятельность человека, групп, организаций и всего общества («глядя сверху») имеет целевой (целеустремленный) характер. На человеческом уровне это, – ввиду повторяемости, «автопилотности» и простоты (автоматизма) действий и деятельностей, часто не замечается. Готовятся и фиксируются (обдумываются, осознаются и запоминаются) главным образом необычные и особо важные для достижения высших целей действия и деятельности. Здесь видится полезным привести наибольший фрагмент статьи НФЭ:

«ЗНАНИЕ – форма социальной и индивидуальной памяти, свернутая схема деятельности и общения, результат обозначения, структурирования и осмысления объекта в процессе познания. <…> От Аристотеля ведет начало целый ряд представлений о знании, в том числе о знании как умении. Знать нечто (ремесло, язык, обряд) означает уметь практиковать, пользоваться, воспроизводить его. Знание рассматривается как схема деятельности и общения, как функция всякой человеческой активности (функционализм). Этот подход, представленный сегодня социологическими и прагматистскими эпистемологиями, сочетает в себе элементы теорий корреспонденции и когеренции. <…> Уже Аристотель фактически признавал многообразие типов знания (эпистеме, докса, пистис, техне, эмпейриа и т. п.). Не только обыденное суждение, эмпирическое протокольное предложение или научная теория, но и философская проблема, математическая аксиома, нравственная норма, художественный образ, религиозный символ имеют познавательное содержание. Все они характеризуют исторически конкретные формы человеческой деятельности, общения и сознания, связанные с адаптацией, ориентацией и самореализацией во внешнем и внутреннем мире. Поэтому полная дефиниция термина знания может строиться лишь по принципу «семейного сходства» (Л. Витгенштейн), как исчерпывающая типология знания, совмещающая разные принципы выделения типов. <…>

Оппозиция практического и теоретического знания не совпадает с делением по критерию опытного содержания или происхождения. И теоретическому, и практическому знанию соответствует собственная сфера опыта, и их различие кроется, скорее, в формах функционирования знания. Так, практическое знание вплетено в деятельность и общение, слито с ними, направлено на их ситуационное обслуживание и обладает слабой рефлективностью. Оно не вырабатывает смыслы, которыми обладают предметы и способы деятельности, но транслирует их в данную практику из других контекстов опыта. В практической политике, к примеру, доминируют, помимо элементов научности, заимствованная из религии Оппозиция сакрального и профанного, мифотворчество и магическая методика подмены терминов и ситуаций, психологическая и биологическая (организмическая) терминология. В производственной практике воспроизводятся как научно-технические знания, так и натурфилософские образы слитности человека и объекта, человека и орудия, отождествления природы с Богом, организмом, машиной. Теоретическое знание (философия, теология, идеология, наука), напротив, ориентировано на выработку новых смыслов и внесение их в реальность. Оно в той или иной степени дистанцировано от объекта и содержит, скорее, схемы специфической деятельности (дискурса, исследования) и общения (диспута, диалога), обретающие форму понятий, законов, теорий в ходе их рефлексивной разработки. Практическое знание имеет, как правило, неявный, невербальный, ритуализированный характер (М. Полани), в то время как теоретическое знание предполагает явную текстуально-словесную форму. Оба эти типа знания содержат дескриптивные и нормативные компоненты, но только теоретическое знание предписывает законы самой природе (естествознание). Теоретическое и практическое знания могут содержать научные и вненаучные элементы, причем само понятие научного знания не исчерпывается какой-либо дефиницией в образе родовидового отличия, но формулируется исходя из его социологической принадлежности науке как социальной системе. Всякий тип знания может быть содержательно охарактеризован только как элемент целостного культурно-исторического комплекса (науки, техники, религии, мифа, магии). Поэтому исчерпывающая типология знания фактически совпадает с историей культуры.

В самом общем виде знание можно определить как творческое, динамическое измерение сознания, коль скоро всякое сознание существует в форме знания. Знание выступает как объективная идеальная форма всякой деятельности и общения, как их возможная форма в том смысле, что оно представляет собой предпосылку расширения горизонта человеческого бытия. Знание есть не только преобразование опыта в сознание путем структуризации, обозначения его элементов, не только фиксация опыта в социальной памяти. Оно является способом трансформации знаковых систем, сознания, деятельности и общения, придания им новой формы, т. е. нового смысла и значения. Знание возникает как осмысление человеком контекстов своего опыта. В таком случае всякий тип знания выступает как смысл, вносимый в специфическую реальность (производственную практику, социальную регуляцию, ритуальный культ, языковый текст). Тем самым знание есть различение этих реальностей и контекстов опыта как возможных сфер реализации человеческих способностей. Способность знания служить расширению культурно-исторического контекста человеческого бытия есть основа для его оценки в терминах таких оппозиций, как точность-приблизительность, достоверность-вероятность, сущность-видимость, творчество-репродукция, истина-заблуждение. В отличие от задачи когнитивных наук (выделено – А.В.), философский анализ знания связан, прежде всего, с пониманием его не как информации о внешней и независимой реальности, но, напротив, как элемента мира человека, говорящем о способности его вносить идеальный порядок и смысл в реальность, создавая тем самым предпосылки ее практической трансформации. См. также Знак, Значение, Сознание, Смысл.

Лит.: Касавин И. Т. Познание в мире традиций. М., 1990, гл. 3—4; Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М., 1980; Полани М. Неявное знание. М., 1985; Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. М., 1957; Розов М. А. Теория социальных эстафет и проблемы анализа знания. – В кн.: Теория социальных эстафет. Новосибирск, 1997; Теория познания (под ред. В. А. Лекторского и Т. И. Ойзермана), т. 1. М., 1993; Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 1978; AyerA. The Problem of Knowledge. L., 1956, Bloor D. Knowledge and Social Imagery. L., 1976; Chisholm К. Theory of Knowledge, Englewood Cliffs, 1977; Sandkuhier HJ. Erkenntnis/Erkenntnistheorie. – В кн.: Europaische Enzyklopadie zu Philosophie und Wissenschaften. Bd. 1. Hamb., 1990, S. 772—904.

И. Т. Касавин».

Последняя фраза И. Т. Касавина, как и многие предыдущие, говорит не об отличии понятия знания в «когнитивных науках» (см. выше), а о том, что «знанием» исторически (через философское и научно-практическое осознание действий и деятельностей человека) обозначено, – адекватно реальности, когнитивно-системное средство человека, различных видов, структур и функциональных значений, составляющих и развивающих сознание человека в жизненных процессах, во всем развитии жизнедеятельности. В представленной статье понятие «знание» объясняется через историю его возникновения и развития, и соответственно через типологию, классификацию его субъектной и общественной значимости, функциональности. В то же время уже приведенный текст позволяет понять системную сущность этого когнитивного средства и, соответственно, предложить такую дефиницию (по крайней мере для целей рассматриваемой тематики):

Знание – это когнитивное средство человека, групп и прочих специализированных акторов, служащее процессу достижения цели (согласованных целей), – как мыслимого образа (варианта) нового состояния действующего субъекта, или/и предмета (объекта) в целеполагании. В этом плане и принято отделять надежные, выверенные знания от всех прочих, первичных когнитивных средств, большей частью эмпирических.

Рассматривая всё глобальное общественное развитие с позиции «постоянного космического наблюдателя» (ПКН), то есть «сжимая века» в своем обзоре и выделяя фундаментальные, системные процессы, мы видим, что ориентировочно до 18—19 вв. (в ведущих странах) превалировало материально-техническое развитие (посредством освоения естественных «земных запасов» и в процессах адаптации, расширения пространства жизни). В то же время надо видеть, что происходило оно на базе развития когнитивных (интеллектуальных) и связанных с ними нравственных свойств общинного, затем социального человека. Об этом говорят многие этнографические и прочие исследования, в основном от середины 20 в. [3—8].

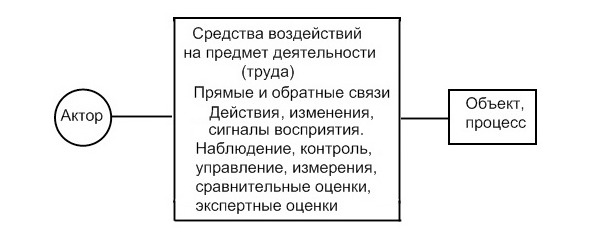

Теперь, уже на основе многих наук о человеке, для размышлений по теме данной статьи полезно, думается, иметь «перед глазами» упрощенную обобщенную схему деятельности (действий) человека разумного, группы той или иной организации деятельности, по тем или иным направлениям, которая имела место, – ввиду всеобщих закономерностей движения организмов (живых систем) в окружающей среде, от самих начал стайной, затем общинной жизни homo sapiens. В современной жизни, обогащенной и оснащенной великими множествами средств любой деятельности, она также сохраняется, поскольку сохраняются основные деятельные свойства самого человека.

Схема отражает, прежде всего, начальные процессы организации целенаправленной деятельности, с периода древних общественных формаций. На месте «актора» находились все члены общины, с теми или иными способностями по конкретным целевым направлениям деятельности. В качестве средств использовались первые естественные и искусственные инструменты. Теперь можно с интересом, – с позиции ПКН, проследить все развитие средств деятельности (труда) и самих объектов, процессов как предметов труда, – создаваемых и развиваемых не только по целям развития общества, но, как выяснялось впоследствии, и по личным целям, желаниям Правителей, государственных лидеров.

Здесь мы должны рассмотреть также повсеместное, глобальное (через обменные процессы) «разделение труда» (философски раскрытое Э. Дюркгеймом) и осознать, что одновременно с целевым распределением деятельностей в обществе происходило и когнитивное распределение в общественном сознании. Образование и бурное развитие Рынка и соответствующее развитие Государства (как комплекса управления общественным развитием) установили, на взгляд автора, главные полюсы целеполаганий и целеустремлений всего общественного движения и, соответственно, источники когнитивных проблем в достижении обществом, всем мировым сообществом объективно необходимых внутренних и внешних отношений, биофизических и прочих параметров состояния. По известным причинам, – обусловленным преимущественно всеобщей парадигмой рыночного развития, хорошо видимый и испытываемый прогресс сложился, можно сказать, лишь в сфере техники и энергетики.

Исторические сведения и научные обобщения по развитию Техники, Науки и Философии, – на базе развития самих когнитивных процессов, достаточно полно представлены в современный период уже электронными издательскими средствами. Поэтому здесь, для сокращения объема статьи видится целесообразным просто предложить читателю две наиболее емкие научные работы (в эл. формате) – [9; 10]. Несомненно, необходимо предварительно изучить и само развитие когнитивных процессов, как эволюционно-историческое, – обеспечившее развитие философии, науки и техники, так и современное, как в человеческом сознании (в функционировании мозга) так и в общественном. Ему наиболее полно будут содействовать, очевидно, современные научные работы в области «когнитивной науки», например – [11; 12].

В результате этого изучения, думается, будет хорошо понятно, среди прочего, почему бытие так быстро формирует сознание молодого человека, и почему сформированное общественное сознание, особенно государственных структур (консервативных по своему функциональному назначению), испытывает большие проблемы в изменении общественного бытия к лучшему, наиболее рациональному состоянию по отношению к окружающему миру. То есть будут понятны глубинные нейро-физиологические и психо-когнитивные основания основной проблемы в общественном развитии, проблемы изменения (замены) традиционных и государственно-консервативных когнитивных средств общественного развития новыми, в том числе и особенно выработанными научным самопознанием, – в то время как самопознание единственный (эволюционно предписанный) путь беспредельного (в современном видении) совершенствования (рационализации) общественной формации (метаорганизма).

Что касается государственного развития, – как определяющего не только содержание текущей жизни, но и ее наиболее надежное сохранение, благоприятное для народа развитие, то здесь надо остановиться на некоторых научно-исторических сведениях и авторских взглядах. Прежде всего, надо заметить, что понятие государства все еще определяется в массовом общественном сознании традиционными правовыми знаниями, нормативным школьным обществознанием. При этом государство ассоциируется у многих граждан с обществом, страной и ее территорией, и происходит смешение всех этих понятий. Территорию принято называть государством на политической карте мира, поскольку она установлена и защищается, – согласно международному праву, государством, – как комплексом управления данной территорией, обществом и их развитием. Тема государства – это, конечно, наиболее емкая и сложная тема, поэтому здесь надо рекомендовать, прежде всего, основные работы ведущих специалистов в этой области знаний [13—17] и обратить внимание на следующую фундаментальную закономерность уровней жизни, – уровней живой природы, человека и общества (которые и рассматриваются, как правило, в исследованиях всеобщих закономерностей). На всех этих уровнях действуют фундаментальные процессы, обобщенные в свое время понятием Управление (Н. Винер), как понятием комплексного процесса, обеспечивающего сохранение, стабилизацию и развитие той или иной структуры (системы), того или иного процесса, объекта. Надо сразу заметить, что сохранение и стабилизация физических, физико-химических параметров первичных «преджизненных» комплексов (компартментов) обеспечило становление и сохранение более сложных физико-химических комплексов на эволюционном пути возникновения первых самовоспроизводящихся живых биосистем [18]. Последующее исследование организмов биологами-теоретиками, как устойчивых в различных условиях биосистем (живых систем), привело в середине 20 века к открытию специфических «систем управления», обеспечивающих функциональную стационарность организмов (термин автора этих строк), названную «гомеостазисом» (гомеостазом) [19]. Этот всеобщий принцип сохранения и функциональной стабилизации был рассмотрен российскими учеными и применительно к обществу, к социально-экономическим процессам [20; 21], рассматривался ранее и автором этих строк. Теперь мы можем обобщать результаты, весь общественный прогресс в развитии науки и техники управления