Корни Японии. От тануки до кабуки

Но вернёмся к мифологии и к двум божествам, которых мы оставили на Небесном мосту заниматься важным делом. Идзанаги и Идзанами, освоив этот незатейливый и приятный способ создания страны и рождения богов, предаются процессу с большим энтузиазмом; но всё заканчивается печально, когда Идзанами рожает божество огня, которое опалило её изнутри. После этого происшествия она удаляется в Ёми-но Куни («Страну Жёлтых Вод», её также называют «страна корней») – в то место, что мы зовём загробным миром.

Опечаленный Идзанаги, разумеется, идёт за ней и умоляет её вернуться; на это она говорит, что смущена, так как уже отведала местной пищи[9]. В итоге Идзанами всё же соглашается пойти вслед за мужем, но только при одном условии: он должен подождать её снаружи и не заходить в её покои.

Идзанаги послушно ждёт и ждёт, но потом его терпение заканчивается. И тут лучше вновь дать слово О-но Ясумаро:

«И вот, [он] выдернул толстый зубец из священного сияющего гребня, что держал пучок волос у него над левым ухом, зажёг огонь и взглянул, войдя, а [у неё в теле] несметное количество червей копошилось-шуршало, в голове Громадина-гром сидел, в груди Огонь-гром сидел, в животе Тьма-гром сидел, в тайных местах Разрыв-гром сидел, в правой руке [в Землю] Ударяющий гром сидел, в левой ноге Грохот-гром сидел, в правой ноге [Травы] Пригибающий гром сидел – всего восемь богов грома явилось-было».

В общем, можно сообразить, что раз обещал ждать, значит, надо было ждать, и заходить не следовало: нарушенное обещание разрушает все надежды на благополучное разрешение ситуации[10]. Нарушение запрета, как будет ещё раз показано в следующей главе, не является отличительной чертой японского фольклора, но в этой культуре нарушенный запрет не предполагает надежды на исправление и означает моментальное крушение всех надежд.

Идзанами кричит: «Ты мне стыд причинил!» – и пускает за ним в погоню фурий, тех самых богов грома, и в придачу «воинство Страны Жёлтых Вод, в тысячу пятьсот числом». Идзанаги удаётся благополучно убежать от всех, и тогда сама разъярён-ная супруга пускается за ним – но он уже успел выбежать из пещеры и в последний момент загородил вход огромным тяжёлым камнем.

Стоя по разные стороны этого камня, они произносят слова, которые ещё аукнутся всем обитателям Японии. Она говорит ему: «Если так поступишь, я поросль людскую в твоей стране по тысяче в день душить стану». А он ей в ответ: «Моя возлюб-ленная жёнушка-богиня! Если ты так поступишь, я по тысяче пятьсот домиков для рожениц в день возводить стану». Так и повелось после той ссоры двух богов, что люди рождаются, умирают, а количество новых жизней должно превосходить количество смертей.

Исследователи обращают внимание на один любопытный момент: если до этого в тексте подразумевалась вертикальная космогония – с равнины Высокого Неба боги спускались на землю, создавая острова, – то в описанном эпизоде нет никакого упоминания о подъёме или спуске. Напротив, тут появляется горизонтальная космогония: мы можем предположить, что страна мёртвых находится не внизу и не вверху, а просто где-то дальше.

Эту странность учёные объясняют тем, что древний японский этнос был образован разными народностями со своими религиозными представлениями; подобное смешение приводит к тому, что мифология японцев содержит черты разных верований и космогоний: вертикальная космогония приходит с материка, горизонтальная – является мифологическим наследием австронезийских племён.

Но вернёмся к нашим героям. Расстроенный Идзанаги первым делом идет к реке умыться – это первое упоминание в японской мифологии сакральной роли чистоты. Идзанаги своим поступком показал хороший пример и научил все последующие поколения жителей страны простой непреложной истине: если случилось что-то плохое – помойся, и всё пройдет.

Во время омовения происходит нечто совсем невероятное: из правого его глаза появляется бог по имени Цукиёми-но микото («Читающий луны», божество луны), из левого глаза – богиня Аматэрасу оомиками («Освещающая небо», богиня солнца – главное божество японского пантеона), а из носа – Сусаноо-но микото («Яростный бог-муж из Суса»).

Цукиёми, посланный ведать страной, «где властвует ночь», почти сразу исчезает из повествования: чувствуется, что составители «Кодзики» не испытывали никакого интереса к его фигуре (а помня, что эта мифология – ещё и политический заказ, причины могут быть самыми разными и лишь в последнюю очередь – композиционно-литературными).

Зато Аматэрасу почти сразу же занимает верховное место, поскольку ей наказали ведать Равниной Высокого Неба – Такамагахара. Там она и будет пребывать впредь, находясь выше всей земной суеты.

А вот Сусаноо-но микото, которого попросили властвовать «страной моря», ведёт себя совершенно неподобающим образом: начинает плакать, «пока борода его, в восемь пястей, не достигла середины груди». И при этом «таков был тот плач, что зелёные горы плачем [его], словно горы сухие, иссохли, все реки-моря плачем [его] иссякли. Из-за этого злые боги, как летние мухи [жужжанием], своими голосами все заполнили, во всех делах происходили разного рода бедствия».

Он выражает желание править «Страной Жёлтых вод», но перед уходом туда испрашивает разрешения попрощаться со своей сестрой – и направляется прямо на небо, к Аматэрасу.

Там, на Равнине Высокого Неба, происходит ещё один бесхит-ростный японский диалог.

Она спрашивает его обеспокоенно: «Однако как я узнаю, что намерения твои чисты и светлы?»

А он ей отвечает прямо и просто: «Обменяемся клятвой и родим детей».

Нужно ли говорить, что от такого предложения сложно отказаться, и Аматэрасу, конечно, соглашается.

Последующие действия описаны изящно и образно, и автору тут не изменяет высокая поэзия языка любви. «Великая священная богиня Аматэрасу оомиками первым делом попросила меч в десять пястей, что бога Сусаноо-но микото опоясывал, разломила его натрое, со звоном [его] поболтала-омыла в небесном колодце, раздробила-разгрызла и выдула». Он в ответ «попросил длинную нить со множеством магатама (каплеобразные украшения из яшмы. – Прим. ред.), что была намотана на левый пучок причёски мидзура великой священной богини Аматэрасу оомиками, со звоном [её] поболтал-омыл в небесном колодце, раздробил-разгрыз и выдул». То же самое он проделал с жемчужинами на правом пучке, на обеих руках и на сетке кадзура. От этого появляются восемь божеств – трое женских и пятеро мужских, которых сразу же назначают правителями в разные провинции страны.

А вот потом начинается что-то совсем невообразимое – Сусаноо-но микото как будто бы кто-то подменил: он стал буянить, снёс межи на рисовых полях, засыпал оросительные каналы, а «в покоях, где отведывают первую пищу, испражнился и разбросал испражнения». И даже на этом не остановился. Апофеозом стало то, что «когда великая священная богиня Аматэрасу оомиками, находясь в священном ткацком покое, ткала одежду, что положена богам, бог Сусаноо-но микото крышу тех ткацких покоев проломил и небесного пегого жеребчика, с хвоста ободрав, внутрь бросил» (вот они – истоки запрета на сдирание шкур с животных).

Это, конечно, был уже перебор. «Небесные ткачихи, увидев это, испугались, укололи себя челноками в тайные места и умерли», – изящно комментирует составитель «Кодзики». А Аматэрасу, не то обидевшись, не то вдобавок просто испугавшись, скрывается в Небесном скалистом гроте – и мир погружается во тьму.

Сокрытие Аматэрасу в небесном гроте – один из важнейших эпизодов японской мифологии, при этом не слишком оригинальный: у разных народов мира этот миф также присутствует, правда со своими национальными элементами. Когда Крокодил у Корнея Чуковского глотает солнце, он на самом деле поступает в соответствии с древней традицией, которая существовала в разных культурах. В чукотской легенде солнце похищает ворон, у калифорнийских индейцев солнце было скрыто внутри медведя, в легендах племени майду солнце и луна скрываются в «восточном гроте». Характерно, что во всех этих легендах солнце помогает вызволить танец (иногда эротического характера). Поэтому особенно любопытно увидеть развитие этого мифа у японцев.

Собравшиеся во тьме божества подумали и разработали план. Они добыли деревья с небесной горы Кагуяма, повесили на них длинные ожерелья из магатама, собрали подношения, добыли железо и изготовили из него зеркало, а затем заняли исходные позиции. Пришло время переходить к главному действию.

Богиня Амэ-но Удзумэ-но микото запрыгивает на перевёрнутую бочку и приходит «в священную одержимость»: танцует, «груди вывалив» и спустив одежды до пояса, а увидев это, боги, разумеется, не могут оставаться равнодушными и держать себя в руках – начинают радоваться и веселиться. «Равнина Высокого Неба ходуном заходила – все восемьсот мириад богов разразились хохотом».

Тут Аматэрасу становится немного обидно. Когда она скрывалась в Небесном гроте, она рассчитывала немного на другую реакцию: скорее на плач и мольбы о возвращении, а не на радость и веселье. Она даже спрашивает: что, мол, веселитесь? А ей отвечают: «Есть высокое божество, превосходит тебя – богиню. Вот мы и веселимся-потешаемся».

Женское любопытство, конечно, пересиливает обиду: Аматэрасу приотворяет дверь грота – и ей тут же показывают специально подготовленное зеркало. Пока она удивляется и пытается сообразить, что к чему, её аккуратно и технично вытягивают из грота, а у входа протягивают верёвку, чтоб нельзя было вернуться. И в одно мгновение гнетущая мёртвая тьма рассеивается, и мир озаряется ярким солнечным светом.

Плетёная верёвка симэнава, которую можно сегодня встретить в синтоистских храмах и у других сакральных объектов, включая многовековые деревья, связана с этим мифом и символизирует выход Аматэрасу из Небесного грота и возвращение солнца на землю.

К этому же мифу восходят японские религиозные обрядовые пляски кагура и празднества мацури. С древнейших времён в Японии повелось: если хочешь сделать богам приятно – танцуй, веселись и радуйся. Боги наверняка узнают об этом и захотят принять участие, поскольку, как мы уже говорили, синто лишено привычной нам строгости и дистанции между человеческим и божественным.

В нашем сознании религиозные действа – это в первую очередь серьёзные мероприятия, в которых излишнее веселье недопустимо; подобное отношение является в целом общей чертой монотеистических религий, и христианство не исключение. Это связано и с восприятием божественной силы, к которой направлены все эти обряды: шутить с ней не принято. «Бог» в нашем понимании тоже неслучайно всегда пишется с прописной буквы, как бы возвышаясь над другими явлениями (как будто даже само написание его со строчной буквы могло бы как-то его оскорбить): он представляется большинству недостижимо далёким, взирающим откуда-то сверху на нашу грешную землю.

Японцам такое восприятие совершенно непонятно и незнакомо, поскольку местные божества во многих своих проявлениях очень похожи на людей, и ничто человеческое им не чуждо, включая любовь к праздникам и увеселениям. Весёлые и порой разнузданные танцы, горячительные напитки – те праздничные элементы, которые могли бы в иных культурах казаться постыдными и греховными, – здесь, судя по всему, любимы богами не меньше, чем людьми. Поэтому бочонки с сакэ, которые можно обнаружить у входа в некоторые святилища, не должны нас удивлять. Если люди пьют и им это нравится, это также должно понравиться и их богам.

А пока вернёмся к событиям, которые разворачиваются у Небесного грота. После успешного выполнения операции по вызволению богини Солнца боги решают наказать виновного: Сусаноо-но микото обрезают бороду, срывают ногти на руках и ногах – и изгоняют с Равнины Высокого Неба.

Но на этом его история не заканчивается, даже наоборот. «Кодзики» следует за героем дальше, и тут мы становимся свидетелями его трансформации – из хулигана и нарушителя общественного спокойствия Сусаноо вдруг становится спасителем и защитником слабых: как будто бы в одну мифологическую историю вплетены следы другой, в которой он – герой, а не злодей (есть основания полагать, что это – мифы рода Идзумо, который в итоге покорился роду Ямато). В одном из своих самых известных приключений он даже бросает вызов огромному восьмиглавому дракону.

Дело было так.

Идёт Сусаноо-но микото вдоль реки и видит: сидят на берегу старик со старухой и горько плачут.

«В чем дело?» – спрашивает он их.

А в ответ слышит ужасную историю о том, что к ним в деревню повадился прилетать огромный змей по имени Ямата-но Орочи, пожирающий их дочерей, и вот уже совсем скоро он снова должен прилететь за очередной их дочкой.

Сусаноо поинтересовался, как выглядит чудище, и ответ получил не самый обнадёживающий: «Глаза у него словно красные плоды кагати, а из тела восемь голов – восемь хвостов выходят. А ещё на теле мох и кипарисы с криптомериями растут. А длиной оно долин – на восемь долин, вершин – на восемь вершин простирается[11]. На брюхо его взглянешь – все кровью сочится».

Но нашего героя этим не испугать; тем более у него была очень необычная стратегия. Это в русских народных сказках богатырь выходит на Калинов мост, обнажает меч и кричит: «Выходи, Чудо-юдо, биться будем!» Сусаноо-но микото был японцем, и сражаться с чудом-юдом не входило в его планы. Вместо этого он приказывает старикам: «Вы восьмижды очищенное сакэ сварите, а ещё кругом ограду возведите, в той ограде восемь ворот откройте, у каждых ворот помост сплетите, на каждый тот помост бочонок для сакэ поместите, в каждый бочонок того восьмижды очищенного сакэ полным-полно налейте и ждите». Так в японской мифологии появляется этот любимый японцами напиток.

Характерно, что такой способ борьбы со змеем оказывается вполне эффективным: Ямата-но Орочи, прилетев за добычей, выпил всё сакэ, захмелел и заснул. Сусаноо же взял меч и методично отрубил пьяному чудовищу вначале все восемь голов, а затем и все восемь хвостов, в одном из которых находит меч Кусанаги-но цуруги («Пригибающий траву»), который сегодня входит в число трёх священных императорских регалий Японии[12].

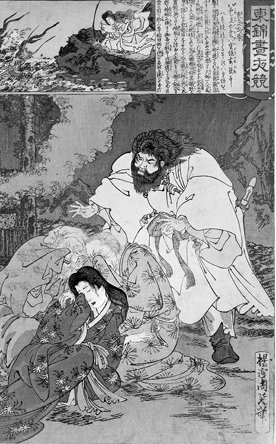

Тоёхара Чиканобу. Сусаноо-но микото спасает Кусинаду-химэ от дракона. 1886 г. Художественный музей Сан-Диего, Сан-Диего, США

После этого подвига Сусаноо-но микото заслужил отдохновение, почести и покой. Он приходит в страну Идзумо, находит себе жену и начинает заниматься продолжением рода: в тексте появляются причудливые имена богов (бог Воды, брызжущей на цветы, бог Небесных зимних одежд, богиня Тяжёлое ухо и т. д.), за которыми внимательный читатель может почувствовать конкретных людей, стоявших во главе тех или иных родов.

А после того, как грозный Сусаноо остепенился, следующим главным героем, за которым следит рассказчик «Кодзики», становится его внук по имени Оокунинуси (буквально «Правитель большой страны»). С ним происходит целый калейдоскоп приключений, наполненных динамикой в той же степени, что и скрытым глубоким религиозным смыслом. Он спасает голого зайца, с которого содрали шкуру крокодилы, успевает несколько раз умереть и воскреснуть, ночует в пещере со стоножками и пчёлами, укрывается в мышиной норе от огня и, разумеется, производит значительное потомство.

Но своё гордое имя он получает не за эти деяния, а за то, что вместе с лилипутом по имени Сукуна Бикона, который приплыл из-за моря, «сидя в небесной лодочке из стручка каками, в платье, что соорудил себе из кожицы трясогузки» (что, как не это, можно назвать экстравагантным появлением!), они начали искусственно увеличивать территорию страны.

Хроника «Идзумо Фудоки» говорит о том, что он взял заступ, «широкий и плоский, как грудь молодой девушки» и стал им притягивать к себе куски соседних земель. Автор-составитель «Кодзики» описание инструмента деликатно опускает, но заслуги Оокунинуси в увеличении страны остаются неоспоримы. Учитывая мечты японцев о геополитическом могуществе, это мифологическое повествование как бы описывает их самые смелые фантазии.

Казалось бы, и его разнообразные деяния, и даже само его имя должны говорить нам о том, что вот он – бог, достойный править Японией. Но всё было не так просто. Каким бы значительным ни был вклад Оокунинуси в создание Японии и каким бы обширным ни было его потомство, род Сусаноо-но микото эту землю в итоге вынужден был уступить потомкам Аматэрасу.

Дело в том, что богиня Солнца, которая, пока описывались захватывающие приключения Сусаноо-но микото и его внука, полностью выпала из повествования, вдруг возвращается и в единоличном порядке решает: «страна обильных тростниковых равнин, тысячеосенних, долгих пятисотенных молодых ростков» должна принадлежать её потомкам – и никому другому.

Однако те посланники, которых она одного за другим отправляет в эту страну, чтобы усмирить «буйствующих земных богов», в лучших сказочных традициях не возвращаются: один вошёл в милость у Оокунинуси, другой сочетался браком с его дочерью и пропал на целых восемь лет. Она даже послала фазана со странным «нефазаньим» именем – Плачущая женщина – узнать, что случилось, – но не вернулся и фазан.

Тогда был сформирован более серьёзный отряд – из двух богов, которые «спустились на побережье Инаса в стране Идзумо, обнажили меч в десять пястей и поставили его остриём вверх на гребне волны, на кончике того меча, скрестив ноги, уселись» и повели с Оокунинуси серьёзный разговор о том, что, хочет он или не хочет, но страну нужно отдавать.

Дело принимало серьёзный оборот, и тогда на помощь Оокунинуси пришёл его сын Такэминаката – для большей убедительности он поднял на кончиках пальцев скалу, «что только тысяча человек притащить бы могли», и крикнул: «А ну-ка, померяемся силой! Вот, я первый возьму тебя за руку».

Начинается рукопашный бой, который оказался, впрочем, весьма стремительным. Один из посланников Аматэрасу по имени Такэмикадзучи «дал ему взять себя за руку и тут же превратил её в ледяную сосульку, а ещё в лезвие меча её превратил». Затем он взял руку Такэминакаты, «словно молодой тростник обхватил, и смял её, и отбросил от себя». Такэминаката, поняв серьёзность своих врагов, обратился в бегство, но его догнали в стране Синано – в районе современной префектуры Нагано, – где он попросил о пощаде и сказал, что готов уступить срединную страну тростниковых равнин, раз уж так убедительно просят. Его отец тоже не стал перечить, и передача страны торжественно состоялась.

Из уважения к сильному роду, который добровольно согласился уступить своим соперникам управление этой красивой и плодородной страной, и признавая его заслуги, потомкам Сусаноо досталась во владение земля Идзумо (современная префектура Симанэ), выходящая в Японское море. Она до сих пор является одной из самых загадочных в стране (и туда мы ещё вернёмся в этой главе), но сейчас важнее проанализировать описанные события с исторической точки зрения, поскольку «Кодзики» – в такой же степени важный источник информации об истории страны, как и о мифологии (а возможно, даже больше первое, чем второе).

В этом рассказе можно разглядеть политическую ситуацию на архипелаге в древности: один знатный и влиятельный род признаёт владычество другого (который, собственно, и является сегодня императорским), а за это проявление верности ему достаётся во владение определённая территория.

Аматэрасу же, овладев Японией, отправляет туда своего внука по имени Ниниги-но микото, чтобы он засеял плодородную землю рисовыми полями. Характерная черта японской мифологии – и её прочная связь с реальностью – в том, что нам даже известно, в каком месте он спустился на землю: это было в Такачихо, в префектуре Миядзаки.

Указания на конкретные географические места, внимательная к деталям топонимика – эта особенность «Кодзики» обращает на себя внимание, поскольку обычно мифологии несвойственна. Миф – он на то и миф, что происходит где-то в абстрактном месте и поэтому может происходить где угодно. Разумеется, и из текста Библии становится понятно, где было дело, – но, как правило, понятно лишь примерно: с точностью до региона или в лучшем случае города.

Однако японцы предпочитают знать конкретное место происходивших событий с куда большей точностью: в современной Япония много по-настоящему священных мест, где происходили те самые легендарные события из древних мифов, и никто даже не ставит это под сомнение. Мы знаем, где сходили на землю Идзанами и Идзанаги, где находился Небесный грот, где Сусаноо-но микото поил змея сакэ и где сошёл править страной Ниниги-но микото.

Наверное, тут было бы уместно применить такой термин, как «сакрализация пространства»: в этом японцы вполне преуспели. Здесь божественное присутствие, нерушимая связь между мифическим прошлым и настоящим ощущается так сильно, как редко где бы то ни было ещё. Возможно, поэтому интерес японцев к путешествиям по дальним храмам и святилищам не ослабевает, а наоборот, всегда был и остаётся одной из основ внутреннего туризма.

Но вернёмся к Ниниги-но микото, который сходит на землю и начинает там осваиваться, а точнее – к его потомкам: всё ближе мы подходим к фигуре самого императора Японии, но остаётся ещё несколько поколений.

Детьми Ниниги-но микото были боги Хоори и Ходэри, их ещё называют Ямасачи («удачливый в горах») и Умисачи («удачливый на море»). Миф про них также проливает свет на историю страны, хоть и начинается весьма невинно.

Однажды решили они ради интереса поменяться снастями: старший – Удачливый на море – взял копьё младшего брата и отправился в горы охотиться на кабанов, а младший – Удачливый в горах – взял удочку старшего; и отправились они пытать счастья в непривычных ипостасях.

Как и можно было ожидать, ничего хорошего из этой затеи не вышло: оба вернулись с пустыми руками. Вот только младший брат вернулся особенно опечаленным. Когда старший вернул ему копьё, тот в ответ признался, что крючок, похоже, остался где-то в море – в общем, он его, как ни печально, потерял.

Старший брат, услышав об этом, сострадания не проявил: наоборот, рассвирепел и отправил его обратно к морю – искать крючок и ни в коем случае без него не возвращаться.

Младший, понурившись, пошёл к морю и встретил там рыбу, которая, узнав о его беде, забрала его с собой в роскошный подводный дворец, к морскому царю. Тот оказался добрым и отзывчивым: услышав о пропаже, он сразу же объявил поиски – и крючок благополучно нашёлся: оказывается, его проглотила одна красная рыба, из желудка которой его благополучно достали.

И вот тут начинается самое интересное. Когда морской царь отдаёт крючок, то в придачу к нему он вручает и две жемчужины – Жемчужину Прилива и Жемчужину Отлива. И даёт следующее наставление: «Когда будешь старшему брату крючок отдавать, скажи – крючок бедности, крючок гибели, крючок дряхления. А как доскажешь, спиной к нему повернись и брось крючок. Не стой к брату лицом, когда отдавать будешь. Если брат твой будет гневаться и захочет гнев тебе причинить, достань жемчужину Прилива и брось её в воду. Если же он намучается, настрадается и запросит пощады, брось в воду Жемчужину Отлива. Ежели дойдёт он до предела мучений, то по своей воле тебе подчинится».

Странный, конечно, заговор – но что поделать.

Младший брат всё сделал в точности, как было велено: прочитал эти причудливые слова, использовал по назначению обе волшебные жемчужины, и тогда его брат, исполнив странный танец (который мы более внимательно рассмотрим в последней главе), вынужден был извиниться и покориться ему.

Этот несколько необычный миф (удивительное дело: младший, хоть и был изначально неправ, так ведёт себя со старшим, подчиняя себе его, – и это в Японии, где старшинство вообще никем и никогда не оспаривалось) также следует анализировать, обращаясь к историческим перипетиям и борьбе за власть в древней Японии.

Можно предполагать, что это – ещё одно отображение реальной политической истории страны: более молодое и недавно пришедшее на японскую землю племя подчиняет себе то, которое существовало там до этого.

Но у путешествия Ямасачи на дно морское, помимо покорения своего родственника, было и ещё одно далеко идущее последствие: там он нашёл свою будущую супругу. И когда ей приходит время рожать, она выходит на берег – и специально по этому случаю там спешно возводится хижина: не успевают разве что закончить крышу из перьев баклана, но ждать уже было нельзя. Удаляясь в хижину для родов, она строго наказывает своему мужу ни в коем случае не наблюдать за процессом. И, как мы можем догадаться, этот запрет тоже был нарушен.

Заглянув тайком в хижину, он видит шокирующую картину: его прекрасная жена рожает, превратившись в огромного крокодила. Она, заметив, что супруг за ней подглядывает, рассерженно скрывается в морской пучине и оставляет на берегу ребёнка, получившего при рождении незамысловатое имя – Небесный отрок доблестный бог баклановой крыши, не настеленной на морском берегу. Об этом Отроке известно немногое, однако мы знаем, что он женился на своей тёте и произвёл на свет пятерых сыновей. Одному из них суждено будет стать первым императором Японии по имени Дзимму.