Реки моей жизни. Роман-поэма

Испокон веков в наших краях известно солеварение. Соляной раствор добывали из земли путем бурения скважин. Затем рассол выпаривали на больших железных противнях, обогреваемых снизу дровами. Бывали времена, когда города Вологда, Тотьма, Великий Устюг были всероссийскими хлебными рынками. Здесь государство закупало огромные партии хлеба.

Не менее десяти раз приезжал в Вологду Петр I. Для своей учебной флотилии он присматривал местное Кубенское озеро. Только что-то не понравилось будущему первому российскому императору.

Особой достопримечательностью Вологды был Спасский обыденный храм. «Обыденная» – так называлась церковь, построенная за один день. Работы могли начаться и в ночь на новый день, но возведение и освящение храма должны были закончиться до захода солнца. Понятно, что обыденная церковь могла быть только деревянной, небольших размеров и простейшей конструкции. Повод к возведению таких храмов был один: они возводились во время моровых поветрий, т.е. эпидемий. Для постройки был необходим только что срубленный лес. Использование какой-либо старой постройки не допускалось. Обыденная церковь должна была быть срублена заново, а не собрана. Как правило, в день возведения храма горожане соблюдали пост, никто не вкушал пищи до освящения храма. Если на Западе люди во время чумы устраивали пиры, напивались, пытаясь забыться, то наши вологодские предки вели себя иначе: они не бежали, не прятались, не пьянствовали, а собирались вместе, ища спасение в общей работе и возводя укрытие от нечистой силы.

Есть своя часовня и в Кузьминском. Старый храм стоял как раз посреди деревни на больших каменных плитах. В 80-е он был окончательно разрушен, а лет семь назад местный меценат Александр Сисявин занялся ее восстановлением. Собрал мужиков и дело пошло. Строили два года и восстановили часовенку. Теперь в любой религиозный праздник у старушек есть место для молитвы.

В родовом доме

В детстве свои уловы я приносил в наш кузьминский дом, который когда-то был двухэтажным, как многие деревенские дома того времени. Потом его перестроили, в нем остались кладовка, терраса и две комнаты, в одной из них большая русская печь, внутри которой можно было не только готовить вкуснейшие пироги, но и мыться. Во весь рост внутри печи не встанешь, неудобно. Но впечатлений от такой баньки предостаточно.

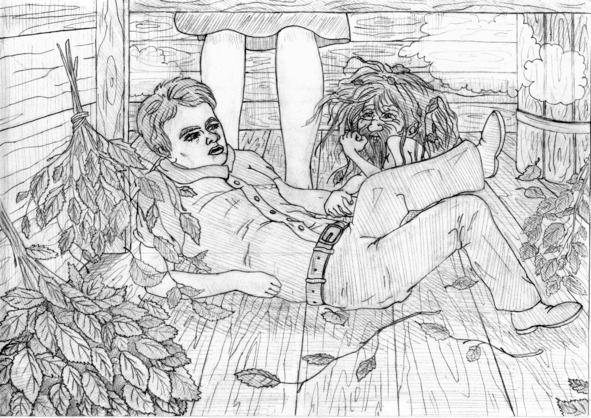

«Наши предки верили в существование злого духа – старика Банника: якобы это он шалит, обволакивая вечным сном путников»

(рисунок Елены Стальновой)

О вологодских банях следует сказать особо. Рыбалка – это хорошо. А что делать после рыбалки? Конечно, сходить в баньку! Очень уважали баню мои соседи – семейство Соколовых. Сначала веничком помахать, а потом и за стол. Баня здоровит, разговор веселит. Тетя Надя любила приговаривать: последние штаны продай, а водки выпей! Однако все надо делать в меру. Это правило касается и бани. Лучше одному не париться. Немного нарушил технологию и в бане начинает выделяться угарный газ. Он без цвета и запаха. В этом его коварство: ощущения, что устал, разомлел после трудового дня. На самом деле ты уже засыпаешь, теряешь сознание. И тогда подносят нашатырный спирт – приводят тем самым в сознание. Но лучше до этого не доводить. Наши предки верили в существование злого духа – старика Банника: якобы это он шалит, обволакивая вечным сном путников. Поэтому и подносили Баннику разного рода подарки: иногда зарывали черную курицу у банных ворот. Девушки гадали на Банника: просунут мягкое место в баню и ждут: погладит старик мохнатой рукой – будет богатый жених, погладит костлявой ладошкой – ничего хорошего не жди, выйдешь за бедняка. Ну, а самые хитрые деревенские ребятки порой этим пользовались. Спрячутся в банной темноте и приласкают девушку.

В 70-80-е я проводил в Кузьминском каждое лето. Исключением стала середина 80-х. Этот период жизни связан с Камчаткой – предметом нашего следующего разговора. 90-е же стали настоящим испытанием: в деревне устанавливали новые столбы и наш дом отрезали от электросети. Для меня наступили темные годы. Темные в том смысле, что пришлось жить без электричества, что трудно представить современному городскому жителю, избалованному достижениями цивилизации.

В Кузьминском я встретил события августа 91-го. К этому времени света, как и радио, в нашем доме уже не было, и все новости я узнавал от соседей. Уже шесть лет как в нашей стране шла «перестройка». Тот, кто ее начал, получил в народе меткое прозвище «меченый». Реформы Горбачева обернулись для Кузьминского тем, что в деревне закрылся единственный магазин. В начале 80-х был план построить мост через Кубену, теперь же об этом пришлось забыть. Через реку действовала переправа – ходил железный паром и работал перевозчик. В результате не стало ни того, ни другого. Паром куда-то исчез, говорили, что его унесло в половодье. Странно, однако. Несколько десятилетий паром ходил, а тут…. Не стало и перевозчика. Колхоз «Боец», к которому относились жители Кузьминского, никогда не ходил в передовиках. А при Горбачеве он просто исчез, как и паром с лодкой. Такие «сказочные» перемены.

Создание ГКЧП стало шансом прекратить безобразие, именуемое «перестройкой». Однако вид людей на пресс-конференции – членов этого комитета – разочаровал: у одного трясутся руки, другой говорит что-то несвязное. Нет, не с такими людьми надо делать переворот! Да и на переворот это не похоже: Ельцин взбирается на танк, призывает к неповиновению. В итоге случилось то, что еще лет пять-десять назад можно было представить только в страшном сне: не стало Советского Союза – великой страны, память о которой живет в сердцах миллионов наших людей. Тогда многие еще не понимали, что случилось и радостно бесновались вокруг нового кумира – Ельцина – фигуры не менее страшной и разрушительной, чем первый и последний президент СССР.

Не знаю эти или другие причины подвигли моего отца к решению продать наш дом. Покупатель тут же нашелся – наш сосед. И договорились мы следующим образом: заезжай в дом, обустраивайся, а мы приедем и оформим документы. Идея эта мне совсем не нравилась, но такова была воля отца: дом должен быть продан! А сосед наш обустроился следующим образом: заехал, начал «ремонт». Что он там делал непонятно, но старая русская печь таких перемен не выдержала, и буквально развалилась на кирпичики. Затем сосед зачем-то разобрал пол в большой комнате и посчитал, что «ремонт» завершен. Жить в таком «отремонтированном» доме он не захотел, и сделка по продаже сорвалась. Пока все это происходило, я не решался приезжать. Продажа дома для меня была сродни продаже родины. Узнав, что дом остается за нами, после семилетнего перерыва, я отправился посмотреть, что же происходит в Кузьминском. Дом меня признал, здесь все было до боли знакомое, хотя условия можно смело назвать спартанскими. Посреди комнаты груда кирпичей, на стенах ободранные обои, а в кладовке гостило несколько десятков пустых бутылок – соседское наследие.

Однако недаром говорят, что в родном углу все по нутру. И я принялся за возрождение родового гнезда. Все, что было в моих силах, сделал: вынес весь мусор, разобрал уже ненужную трубу, переклеил обои, покрасил все изнутри и снаружи, в общем, навел порядок. Жизнь продолжается! Пусть нет света, зато есть хорошее настроение и настоящее мужское рыбацкое счастье! Проблема чаепития и готовки была решена – я привез с собой примус и запас керосина. Правда, керосин приходилось экономить: норма – три стакана чая в день! В погожие дни готовил на улице, соорудив из кирпичей небольшую печку. Романтика, одним словом! В средние века говорили, что городской воздух делает человека свободным. А здесь все наоборот: чувство свободы у меня было только в деревне. Я вдыхал этот воздух свободы и не мог им надышаться. Так было в 70-80-е, так происходит и сейчас.

А потом вернулась цивилизация – удалось подключить электричество. Получилось это не сразу – пришлось преодолеть все бюрократические проволочки. И самые добрые слова хочу сказать в адрес друга моего отца – Анатолия Мещянова. Это душевный, редкий по бескорыстию человек, который поддержал меня в этом непростом деле, несколько раз ездил со мной в райцентр. И помощь эта была бесценной: местные чиновники в электросетях его хорошо знали и не могли отказать. Разрешение на подключение было получено, и это победа! Теперь в деревню можно было привезти электрический чайник, плитку, плеер, компьютер и многое другое, что так облегчает жизнь.

Верьте в мечту – у нее есть способность сбываться. Моей мечтой было восстановить дом в Кузьминском. Долгие годы искал того, кто поможет в этом. И судьба преподнесла подарок в виде замечательной бригады строителей, которые завезли необходимые стройматериалы, а затем и восстановили родовое гнездо. Сделать это было неимоверно трудно: главное препятствие – река, а на ней и лодки подходящей нет и парома нет. Однако выход был найден: завести все необходимое зимой, что и сделали нанятые мной народные умельцы. Строители пробили на подступах к реке торосы, которых в предыдущие годы не было, преодолели все препятствия, и я не узнал своего дома: появился ленточный фундамент, во всех комнатах новые полы, стены обиты евровагонкой. Одним словом, не дом, а сказка.

В эту сказку я и пригласил своего друга и крестника моего сына Андрея Левыкина, который давно интересовался жизнью на русском севере. Его приезд стал фактическим открытием агротуристской базы, в которой я планировал принимать дорогих гостей. И Андрей стал первым, кто составил мне компанию в летнем отдыхе на Кубене. Он – из тех немногочисленных друзей, которые всегда рядом в трудные минуты. А без беды друга не узнаешь. Оно и правда: Андрей не раз выручал меня в непростых ситуациях.

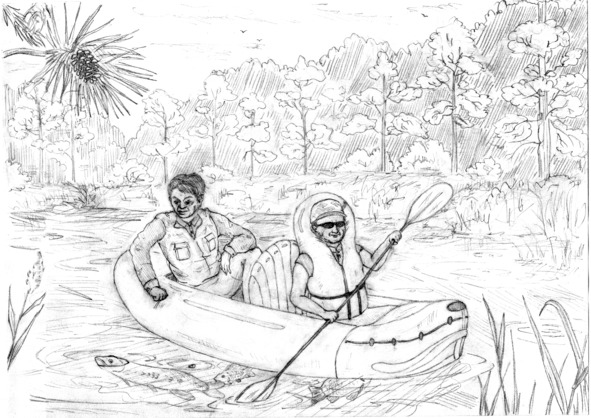

«Это был незабываемый поход на байдарке. Кубена с красивыми берегами, ее голубые прозрачные воды, то тут, то там всплески крупных экземпляров. Некоторые рыбины проплывали прямо под лодкой, и мы завороженным взглядом сопровождали их стремительные движения» (рисунок Елены Стальновой)

К путешествию мы подготовились серьезно. Взяли с собой все необходимое: байдарку, снасти и наши любимые напитки. Предусмотрели все, но в меру! Мы же не враги своему здоровью, культурно отдыхать умеем. Надо сказать, что любимые напитки скоро закончились, и через пару дней было решено отправиться в магазин пополнять запасы. Это был незабываемый поход на байдарке. Кубена с красивыми берегами, поросшими соснами, ее голубые прозрачные воды, то тут, то там всплески крупных экземпляров. Некоторые рыбины проплывали прямо под лодкой, и мы завороженным взглядом сопровождали их стремительные движения. Так, наблюдая за водными обитателями, и преодолели несколько километров против течения. Андрей с энтузиазмом работал веслами. Он явно испытывал неподдельную радость от представившейся возможности грести на байдарке. Мои силы были уже на исходе, а у него открылось второе дыхание. Затарившись по полной, отправились домой. Обратный путь был по течению и через час мы были уже на Конуре – месте, откуда рукой подать до Кузьминского.

Так мы и провели эти семь дней. Каждое утро отправлялись на рыбалку, а вечером довольные возвращались с уловом домой. Андрей оторвался на окунях. В его родной реке Быстрая Сосна такой рыбы мало, а здесь окуни в изобилии. Клевали они у него бойко, извлекал Андрей полосатеньких из родной стихии один за другим. Однажды вытащил уклейку и возмущенным голосом изрек: проехать столько километров за тем, чтобы ловить здесь эту рыбу!? Пришлось Андрея разубеждать: для Кубены уклейка трофей нечастый, и огорчаться не стоит: она только разнообразит наш стол. И действительно, буквально через пару минут у меня взяла щука и совместными усилиями мы вытащили ее на берег.

Андрей – мастер рыболовной кухни. За время своего пребывания в Кузьминском он приготовил разнообразные блюда, достойные пера великого художника: щучья уха, котлеты из язя, жареный лещ, копченые окуни. Закуска получилась на славу!

Кроме уникальной кухни, Андрей открыл для меня мир целебных трав. Оказывается, на окружавших полях и в лесу растут очень полезные травки: мята, зверобой, чабрец. Надо же: эта тема меня раньше не интересовала. А зря: сейчас я пью чай с мятой собственного сбора и очень этим доволен. Тонус и хорошее настроение обеспечены! Жаль только, что пробыл Андрей на Кубене семь дней. Пусть приезжает еще, двери дома для него всегда открыты!

Многое я пережил, осмыслил в Кузьминском, написал здесь не одну книгу. И верю, многое еще предстоит. Свеча жизни еще не погасла. Еще не раз я приеду на Кубену в надежде насладиться тем радостным мигом, который называется свидание с Родиной.

Глава 2. Камчатка: три года на краю русской земли

В середине 80-х судьба занесла меня на Камчатку, а именно в город Усть-Камчатск, представляющий собой полуостров на полуострове. А если быть точным, то три года мне предстояло провести в военном городке, расположенном по соседству с поселком Крутоберегово.

Добраться до назначенного места непросто. Сначала восьмичасовой перелет из Москвы до Петропавловска-Камчатского, который все местные называют просто «Питер». Пару дней в аэропорту «Елизово», а затем на самолете Як-40 в Усть-Камчатск.

Обустроившись на новом месте жительства, первым делом отправился на рыбалку. Мне подсказали: Крутоберегово стоит на озере Нерпичьем, сообщающимся с рекой Камчаткой. Водоем этот достаточно большой. Смотришь и другого берега не видно. Полное ощущение, что ловишь где-то на берегу океана, хотя и такая рыбалка ждала меня впереди.

Рыбная ловля здесь абсолютно не похожа на ту, что на материке. Материк – так на Камчатке называют «большую землю», т.е. в восприятии усть-камчатцев есть Камчатка, и есть материк. «Полететь на материк», «привезти с материка», – такие выражения здесь в ходу. Первое, что удивило меня в местной рыбалке – размер крючков и поплавков. По крючкам мне было сказано: бери с собой самый большой. Тот, кто дал этот совет, не интересовался, какие у меня есть «большие», главное – самый большой! И он оказался прав: с привычными окуневыми крючками четвертого размера здесь просто делать нечего. Что касается поплавков, то, не мудрствуя лукаво, я стал использовать в этом качестве обычную винную пробку. И как оказалось, не прогадал.

Второе, что меня удивило – универсальная насадка – обычное мясо, а точнее обрезки с кости, которые можно было закупить по пути на озеро, зайдя в поселковый магазин.

Камчатские трофеи

А теперь перейдем к трофеям. Самый обычный озерный трофей – камбала. Ловили ее на озере со старой полузатопленной баржи. Камбала – рыба донная, схватит наживку, встанет в толще воды и ни с места. Полное ощущение, что тянешь ее старшего собрата – палтуса, чей вес достигает десятки килограмм. Замечу, что палтус входит в пятерку самых ценных видов рыб для человеческого организма. Наша камчатская камбала весом до килограмма радовала нас – юных рыболовов. Однако вкусовые качества этой рыбы я тогда не оценил. Поначалу жарил ее, потом пытался завялить, но большого гастрономического удовольствия не получил.

Вскоре интерес к камбале окончательно угас: ловили ее исключительно по принципу: поймал – отпусти. Только отпускали мы камбалу не в озеро, а в люк баржи. В нем было предостаточно воды, под баржей возникло нечто наподобие резервуара, и во времена бесклевья мы забрасывали в люк свои удочки. И клев продолжался. Некоторые помечали выловленных камбал: писали на плавниках свои инициалы или другие опознавательные знаки. И потом было очень забавно выловить уже знакомую тебе рыбку.

Если камбалу все же порой употребляли в пищу, то к другой рыбке – трехиглой колюшке у местных рыбаков вообще отсутствовало какое-либо уважение. Называли эту маленькую рыбку «колючкой», а в районе баржи ее просто тьма. Опустишь ведро в воду, подождешь пару минут, затем резкий подъем и треть ведра наполнена этой рыбкой. И никто не решался взять домой ее в качестве трофея: есть «колючку» – это же просто смех!

Самый ценный трофей на озере – кунджа. Это рыба семейства лососевых, но не промысловая. Серо-зеленое тело этой хищницы усеяно большими белыми пятнами. Когда на барже хватает кунджа – начинается целое представление: тот, у кого клюнуло, пытается вывести рыбу на мель, для этого он делает полукруг, проходя баржу по периметру. Счастливца сопровождает до десятка товарищей, каждый дает ценный совет, как не упустить рыбу. И, наконец, под радостные крики толпы кунджа выводится на берег. Не хватает только фотоаппаратов и телефонов – непременного атрибута современной рыбалки.

Свою первую кунджу я вытащил вопреки всем правилам местного рыболовного искусства: перекинул через голову. Не знаю, как мне это удалось, наверное, со страха сделал резкий взмах удилищем, и кунджа оказалась у моих ног. Победителей не судят. И действительно, в тот день, я чувствовал себя героем. Нес рыбину домой через все Крутоберегово и ловил восхищенные взгляды прохожих: поймать такую кунджу считалось признаком рыболовного мастерства.

В один прекрасный день вытащил на борт баржи настоящую змею. Она впилась своими зубками в кусок мяса – классическую наживку на Нерпичьем. Никто из нас не пытался прикоснуться к ней рукой, мы буквально оцепенели, т.к. ни разу не видели такого чуда. Змейка же вся была покрыта крупными чешуйками и блистала чистым серебром, сверля нас своими немигающими глазками. Кусается ли она, мы так и не узнали, т.к. кто-то из моих друзей взял палку, подцепил это озерное чудище и вернул его в родную стихию. Однако образ этой извивающейся змеи до сих пор стоит перед глазами. Из того что я видел в последние годы, та змейка похожа только на маленького сельдяного короля, но эта схожесть, по-видимому, обманчива.

По официальным данным первого сельдяного короля зафиксировали в российских водах совсем недавно: пару лет назад. И это не к добру. Японская легенда гласит, что появление этой рыбы предвещает цунами и землетрясения. То и другое – реальная опасность для камчадалов. В нескольких километрах от нас находился Старый поселок. Располагался он на самом берегу Тихого океана. Здесь когда-то проживало много людей, но в 20-е случилось несчастье – цунами. Высота волн достигала восьми метров. Погибли люди, были смыты и разрушены часть поселка и рыбоконсервные заводы, принадлежавшие в те годы японцам. Власти приняли решение – переселить оставшихся в живых жителей в более надежное место, на «крутой берег», куда не доберутся разрушительные волны. Отсюда и название «Крутоберегово». Однако не все уехали с побережья. Советское правительство приняло постановление, по которому оставшиеся в небезопасной зоне должны были переселиться на мыс Погодный. Однако начавшаяся «перестройка» не позволила воплотить в жизнь эти планы. На побережье до сих пор живут люди, а трагедия в любой момент может повториться.

Несмотря на столь мрачную историю, место это вызывало интерес у рыболовов. Здесь ловилась рыба. Среди трофеев первенствовала камбала, которую добывали с помощью донок. Однако океан был интересен не только рыбакам. Местные любили прохаживаться по побережью, на которое часто выбрасывались интересные вещи. Чаще всего это были красивые фигурные бутылки, которые для советского человека считались диковинкой. Любая хозяйка мечтала залить масло в такой флакончик.

Сюда раз в пять лет заходила мойва, которую обычно ловили сачком. Мне с мойвой не повезло. Она зашла в залив за год до нашего прилета в Усть-Камчатск. Следующий ее заход случился уже после того, как наша семья покинула полуостров. Все, что мне осталось – довольствоваться рассказами друзей о знатных уловах. А ловили они ее мешками.

Начиная с осени, мы стали ездить на мыс Погодный, расположенный между Крутоберегово и Усть-Камчатском. Здесь с пирса ловили знаменитую камчатскую корюшку. Добывают ее самым простым способом. Берут вилку, отпиливают один зубчик, загибают его – получается крючок. Затем этот крючок затачивается, на него насаживается кусочек красного поролона. Все: основа снасти готова. Осталось только соединить этот крючок с помощью лески с палкой, выполняющей роль удочки и можно отправляться на рыбалку. Техника ловли также предельно проста: периодически взмахиваешь с пирса этой примитивной удочкой, ждешь подхода стаи. Можно без результата махать несколько часов и полный ноль. Но если подошла стая, то начинается праздник: выбрасываешь рыбок на пирс одну за другой. Корюшка – это рыбка, имеющая характерный огуречный запах. Причем свежие огурцы так не пахнут огурцами, как пахнет ими корюшка. Если зимой рыбак зайдет в автобус с хорошим уловом, то на весь салон расходится стойкий огуречный аромат. На десять корюшек попадалась одна навага. Из-за редкости поклевок она ценилась выше.

Еще более ценный трофей – голец, одна из самых красивых рыбок полуострова. Целенаправленно ездили ловить гольца на речки, впадавшие в озеро Нерпичье. Первая по пути – речка Пионерка, названная так по причине расположенного на ее берегах пионерского лагеря. Здесь мы и ловили гольцов. Только не надо путать камчатского гольца с европейским. Та, что водится на Камчатке – из семейства лососевых. У этого гольца такая мелкая чешуя, что ощущение, будто ее вообще нет. Поэтому и название – голец, живого гольца в руках удержать очень сложно – сразу выскользнет. Его брюшко покрыто красными пятнышками. Эта рыба достигает килограмма весом и питается икрой других, более крупных собратьев из благородного лососевого семейства. Поэтому и насадка соответствующая: берешь красную икру, варишь ее. После варки она становится твердой и хорошо держится на крючке. Как только голец клюнул, сразу же подсекай. Если промедлил, то остался без трофея – рыба мигом смахнет икринку.

Если в Пионерке ловились в основном гольцы, то в другую нашу речку, под названием Белая, на нерест заходили другие виды лососевых. Местные бурые медведи, а они, как известно, самые крупные в России – некоторые особи полтонны и больше, питались этой рыбой, наедались ей досыта. Весь берег был усыпан медвежьими следами и остатками трапезы косолапых. Несмотря на то, что водились медведи здесь в изобилии, людей они, как правило, не трогали – еды хватало всем. Некогда на этой речке оказались и мы – учащиеся школы №7, выполнив норму по сбору турнепса, втайне от учителей отправились на рыбалку. Хотя рыбалкой это занятие назвать трудно: у каждого из нас за поясом был острый нож, а один прихватил с собой разборные вилы. Подойдя к урезу воды, под самым берегом я увидел хвост большущей рыбы. Недолго думая, сделал резкий взмах и вонзил нож в район хвоста. Несколько секунд борьбы и достаю из глубин не рыбу, а то, что осталось от ножа: одно кривое лезвие. Такая была силища у этих монстров.

Класс, в котором я учился, был замечательный. Имен всех не помню, но память сохранила клички своих друзей: Батон, Фарш, Джон, Чиба, Лысый, Буль-буль. Все они были отчаянные ребята и заядлые рыбаки. Другие на Камчатке не живут. Сейчас судьба разбросала их по всему бывшему Советскому Союзу. Сергей Калуш с Юрой Морозовым живут в Украине, Саня Федотов и Миша Фатеев в Москве. В Усть-Камчатске остались единицы.

Командоры: в русской Америке

Ярким воспоминанием стала поездка на Командорские острова, а точнее на остров Беринга – части американского континента, принадлежащего России. За три дня, проведенных здесь, получаешь столько впечатлений как в иной раз за несколько лет. Остров Беринга назван так в честь знаменитого капитана-командора Витуса Беринга, нашедшего здесь свою смерть. На острове ему поставлен памятник. Только некоторые знатоки говорят о том, что в камне высечен совсем другой человек. По природе Витус Беринг был человеком средней комплекции, но никак не тем упитанным мужчиной, которого изобразили в памятнике.

Прибыв на Командоры, отправились с майором Головинским на одну из местных речек. Нашей снастью был спиннинг, а приманкой – блесна с громадным тройником. Только вошли во вкус, добыв пару местных нерок, как из кустов появился рыбинспектор и начал доходчиво объяснять нам, что выбранный способ ловли не самый гуманный: так ловить рыбу могут только местные, т.е. алеуты. Рыбалку пришлось прекратить.

Надо сказать, что алеуты внешне мне не показались отличными от русских. По крайней мере, с местными парнями я сразу нашел общий язык – сыграл с ними в футбол на местном пустыре села Никольское. В просторах Интернета есть фото этого стадиона, на котором забил пару мячей в ворота местной алеутской команды. Смотришь на фото и поражаешься: прошли годы, а ничего не изменилось: те же ворота, то же здание администрации, покрашенное в синий цвет. С русскими алеуты говорят на русском языке, а между собой на собственном – алеутском. Язык этот относится к числу редких и по прогнозам ученых к концу XXI столетия исчезнет.