О геологии, о жизни, о былом. Заметки геолога

Рассудив, что если начальство в поселке будет считать нас пропадающими от голода в заснеженных горах, то быстрее найдет вертолет, сообщать об удачной охоте на базу мы не спешили.

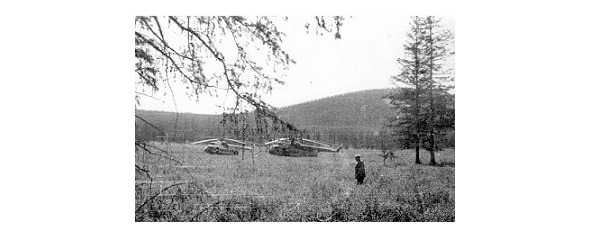

Прошло еще две недели, и наконец-то из-за перевала послышался характерный звук МИ-8. Это называлось «санитарным спецрейсом» для эвакуации оголодавших геологов.

Вертолет МИ-8

После посадки, выяснилось, что в группу спасения входили, помимо фельдшера, еще несколько наших коллег. Один из них ненароком споткнулся об ящик с мясом и опрокинул его. Забота о нашем физическом состоянии мгновенно сползла с лиц прибывших. Выслушав объяснения о вредном влиянии мясной диеты на здоровье, фельдшер прописал нам витамин С в виде лимона и «небольшую» дозу коньяка. С тем мы благополучно и весело вернулись в цивилизацию, в «город» Батагай.

А рога того оленя до сих пор украшают беседку на даче.

На фото дикий олень и домашние. Найдите различия!

= = = = = = = = = =

В КОНЦЕ ИМПЕРСКОЙ ГЕОЛОГИИ

Весной путь к вожделенному полю для московских геологов делился на три этапа. Первый кончался в Домодедово, когда, стряхнув с себя организационно-бюрократические экспедиционные дела и сдав рюкзаки в багаж, расслабляешься в салоне в долгом перелете на восток страны. Второй оканчивался на базе экспедиции в ожидании вертолета, после насыщения собственной жабы разнообразным полевым барахлом и жратвой, пантомимы дружелюбия при посещении ПАНХа*, местных властей и прочих нужных организаций. Третий этап заканчивался уже в тайге, после выгрузки вертушки, провожания взглядом её исчезающий силуэт над соседней горой и под радостное жужжание армады комаров.

В тот год мы с Валентином Б. находились в конце второго этапа. Осталось только дождаться рейса самолета с основной толпой геологов с бичами и выпихнуть их вместе с грузом в поле. Накануне я выловил местного главмента, появившегося наконец-то в поселке, и получил хранящуюся у них вязанку нашего служебного оружия. Начальником милиции Зырянки был в то время симпатичный двухметровый подполковник, с шикарными казацкими усами и запоминающейся фамилией Скорохват. Он был знаменит наведением идеального правопорядка в посёлке, предоставляя альтернативу любому асоциальному элементу: немедленно исчезнуть из Зырянки или посетить местное КПЗ. После её посещения, любой бич незамедлительно мчался в направлении аэропорта. Без всякого насилия, только заценив интерьер камер с изморозью на стенах.

Мы с Валей к вечеру засели на почти пустой базе Аэрогеологии на окраине Зырянки, представляющую собой несколько бараков с одним длинным, с множеством «кабинетов». И стали расслабляться, поскольку больше делать было абсолютно нечего. В процессе расслабления, после обсуждения геологии района, истыкав вилками геолкарту на стене и немного её порвав, мы плавно перешли к теме оружия, грудой сваленного в углу комнаты. Миновав тему про баб. К последней бутылке, под утро, рассуждения об огнестреле перешли в практическую плоскость. Что лучше, патрон 7,62х25 ТТ или 9х19 Люгер. Поскольку парабеллума в наличии не было, то взяв ТТ, пошли проверять их убойность. На самом крайнем брошенном срубе базы на болоте, сложенном из полуметровых бревен лиственницы. Постреляв снаружи и изнутри, убедились, что иногда бревна пробивает, а иногда нет. После, допив остатки и удовлетворенные, улеглись спать.

Утро началось довольно гнусно. Мало того, что похмелье после продукта якутского ЛВЗ* всегда плохое. Так ещё и будил меня подполковник Скорохват. Шевеля усами, деликатно потряхивая кровать и осуждающе глядя на валяющиеся по всем углам стволы, секретные карты и пистолет на столе в обрамлении остатков закуски. «Добрый день, Александр Константинович! Почему-то у вас все двери на базе распахнуты и все спят»

«Приплыли», – подумал я. «Неужто ночью мы кого-то подстрелили?»

Отнюдь. Подполковник пришел лишь выпросить пару палаток и спальников, необходимых ему для служебной деятельности. Ушел он через час, довольный и проигнорировав наш бардак с оружием. Заначка палаток и спальников у меня имелась, так что мы расстались друзьями.

Днём пришел АН-24 с коллегами. Все завертелось и через пару дней несколькими рейсами МИ-8 отряды разлетелись по своим участкам. Поле началось. Со всеми его радостями.

ПАНХ* – планирование авиации народному хозяйству. Самый главный орган при работе с малой авиацией при СССР.

ЛВЗ* – ликеро-водочный завод. Самая вонючая водка в СССР выпускалась в Якутске и Симферополе. Пить могли только настоящие геологи.

= = = = = = = = = =

О БОЯЗНИ ВЫСОТЫ

С детства боялся высоты. После того, как в нежном возрасте меня снимали с пожарной лестницы с пятого этажа, в доме на Каляевке. Работая до ликбеза на буровой, ни разу не залез выше 2 метров. И тем не менее окончил геологоразведочный и стал работать в горах. И хрен бы с ними, с горами, но на Северо-Востоке туда только вертолетом!!! Первый полет у меня был на МИ-6, хорошо хоть замудохались при его загрузке (12 тонн!!!), но все равно чуть не обгадился за 1,5 часа полета из Жиганска.

В кабине МИ-8

Отучил меня от акрофобии и аэрофобии мой первый начальник партии Лева Натапов. Сунув в руки карту и затолкав в МИ-8, напутствовав: выберешь лагерь, но чтоб вода, дрова, рыба и красивое место.

Пилоты закономерно, как сусанина, посадили меня вперед, в фонарь, на автопилот. Под ногами пустота, типа Останкинской башни. И вверх, за перевал… Мерзавец командир чиркал колесами о вершинки (о! это самый шик у летунов) и на просьбу сделать кружок, клал аппарат на бок. После этого, никаких фобий все долгие годы работы. Но, будучи в Крыму, черт дернул меня пойти в платную (!) прогулку по Кара-Дагу. На самом высоком месте, я глянул вниз и… В общем, позорно, на четвереньках отполз от обрыва на глазах у всей группы туристов. Забавно, но акрофобия оказывается заразна: пара теток поползли вместе со мной. Уже внизу, в Коктебеле, до меня дошло. Это потому, что за лазание по этим горам мне не платили зарплату!!!

Не ходите в горы за бесплатно! Только за зарплату!

= = = = = = = = = =

НА ЧЕМ ГОТОВИТЬ ЖРАТВУ

При любом путешествии на авто по России и её лимитрофам, по местам, где отсутствуют кафе и гостиницы, встает вопрос: на чем готовить жратву. И чем обогреться в палатке, если холодно. В первых вояжах обходились костром для готовки. Попытки пристроить в современную палатку традиционную дровяную печку типа буржуйки, не вызвали энтузиазма. Горит палатка из синтетики великолепно, от любой искры.

По мере приобщения к цивилизации, постепенно сложился оптимальный набор мобильных тепловых приборов. Мини-газовая горелка для кофе-чая во время перегонов. И баллон газа на 5—10 литров, под походную газовую плиту для основательной остановки. Можно таскать и керосин/солярочные печки-обогреватели, но с ними хлопотно. Как и с дровяными печками в палатки. Газ – наше всё.

На фото несколько вариантов перекуса разных лет. Костер на лагере это романтично и ностальгично. Но, поскольку чаще всего езжу в компании бывших геологов, костер разводим очень редко. Ну, ни романтики мы не разу. И песни у костра никогда не пели.

= = = = = = = = = =

СВЯТОЕ

Покусились, суки голландские, на святое. Музей водки в Угличе. При посещении с обязательной дегустацией. Холодная, в маленьких стопочках, под правильную закуску.

Злорадным к России – не дождетесь! У нас полно своей отечественной водки. Импортной ни разу не видел. Насчёт заграницы – ха-ха. Бенилюкс это не вся заграница. Это меньше площади Тверской области.

= = = = = = = = = =

НА КОЛЫМЕ

1986. Сплавом на моторках изучаем палеозой-мезозой по реке Коркодон. Выплыли наконец-то на Колыму. Еда не то чтоб кончилась, но ее было мало. Конец сезона.

Охта

Правый борт Колымы здесь скальный, но мы встали на левом, соблазнившись бешеным количеством охты (ударение на о, наверное от слов: Ох ты, бл… сколько ее). Обожравшись этой смородиной-крыжовником, переключились на рыбу. Недалеко торчала скала, прям над крупным бучилом. Явно с кру-у-у-пной рыбой. А вот сетка у нас была лишь одна 50х50, метров 10, для мелких рек. Вбив в эту скалу большой гвоздь, пустил другой конец сети плавать с грузом.

Утром меня разбудил шум мотора: нарисовалась рыбинспекция. И вопрос у этих борцов с браконьерами был один: чья сеть на скале. Я тут же несознался: мол мы геологи из Москвы и едим только гречку. На этой патетической ноте мне был задан вопрос, почему вместо груза на сетке геологический молоток. С комментарием, что в радиусе много км нет других геологов с молотками. И сообщили, что во-первых, на Реке таких микроскопических сеток не ставят, а во-вторых, они на нашу героическую бедность дарят нам мешок свеже конфискованных нормальных сетей и пару уток.

= = = = = = = = = =

САМОИЗОЛЯЦИЯ +65

«Самоизоляция +65». Но в магазин можно. Но он прямо в доме. Поэтому ищем подальше, км в двух. Там «выбор больше». А если идти не по прямой, а через лес (я живу на окраине), то получается полноценное посещение магазина, без всяких нарушений.

Лес уже зеленый, и кое-что зацвело. Сегодня с женой застряли около трех кустов, неизвестной нам породы. С цветами.

Первый пахнет довольно мерзко, остальные вообще не пахнут. Все симпатичные.

Кто знает, что это? До сих пор в раздумьях и листании ботанической википедии.

Спасибо Сергею Потокину и Евгении Поздняковой. На первых двух фото – предположительно ирга. По цветам – очень похоже. Не думал, что цветы у ирги такие вонючие. На третьем фото – бузина красная. Их оказывается две: черная и красная. Желтые цветочки как раз у красной. У черной листья при растирании неприятно пахнут, у этой нет. Осталось допытаться, что на четвертой (что ива – понятно. Но вот какая).

= = = = = = = = = =

ЕЩЕ О САМОИЗОЛЯЦИИ

– Убили, значит, Фердинанда-то нашего. Тьфу, продлили, значит, самоизоляцию-то нашу.

Сочувствую всем самоизолированным и одуревшим от вида родных стен за прошедшую неделю. Даже я, давно привыкший к удаленке по интернету, слегка уже прифигел.

Да и работа как-то не очень спорится. Так и тянет посмотреть/почитать боевик под пиво. Только чудовищным усилием воли продолжаю писать отчет. С завистью глядя на жену, которая, также по удаленке, упоенно рисует в ArcGISе геокарты.

Вот так и встретим день геолога. Ударным удаленным самоизолированным трудом.

Прогулки в условиях самоизоляции около дома. Избегая людных мест. Если постараться – вообще никого нет. Вовремя мы в Зеленоград перебрались. В 500 м начинается лес и река Горетовка. По ней как раз проходил в 41 рубеж обороны Москвы.

У нас в Зеленограде идет переменная борьба с короновирусом. С утра народ пугают таджики (?) в комбинезонах и масках. Жители, меньшая часть, надели маски и шарахаются от остальных. Остальным – пофиг. Толпы народа потянулись в прилегающий лес на пикники. Сам выходил в магазин в маске. Увы, маски в доме всего три. По интернету можно заказать, но по 100 рублей за штуку (Озон) и не меньше чем на 5000. Задумался.

Самоизоляция? Для тех кто 60+? Я вот вчера подумал – а нахера? В таком возрасте, когда уже давно ничего не страшно))) Предлагаю против короноистерии устраивать регулярные сейшены с посильным пьянством. Эх, где наша молодость.

= = = = = = = = = = =

СТРАСТИ ПО КОРОНОВИРУСУ

Страсти по короновирусу. «Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людейстаршего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру».

Может до апреля на работу не ходить? Или бороться по другому. Сегодня потратил на авто в два раза больше времени, чем обычно, чтобы доехать до работы. Короновирус наступает и все кинулись в личный транспорт. Власти Москвы грозятся ввести карантинные меры как в Ухани и закрыть метро. Забираю все накопители с работы, жидкость для клавы и перехожу на удаленку. Осталось затариться спиртным и пивом, и не забыть прикупить патроны.

Самоизоляция – это дело привычное

= = = = = = = = = =

ПЕЧКА-БУРЖУЙКА ДЛЯ ПАЛАТКИ

Задумался о компактной печке в палатку и чтоб в багажнике много места не занимала и чтоб на горбу можно было оттащить в одно лицо. Глянулась такая. Киньте пожалуйста размерами примерными и опытом эксплуатации…

Виктор Музис. Мы такие называли «амакинками». Они встречались в старых лагерях амакинских геологов. Отличались круглым отверстием и заслонкой с ручкой или задвижкой, и трубкой внизу для дымохода. На трубку накидывали пустую консервную банку для уменьшения тяги и меньшим расходом дров. Очень удобно.

= = = = = = = = = =

О НАГЛЫХ МЕДВЕДЯХ

Ниже старая байка и даже частично правдивая.

Ненавижу медведей! Они хороши только в Московском зоопарке. А еще лучше в виде чучел в Зоомузее на улице Герцена! Не там ли была картинка с убойными точками на тушке?

Эти мысли крутились у меня в голове при разглядывании остатков баула со жратвой и барахлом в Верхоянских горах. И всего-то несколько дней прошло, как мы спихнули из вертушки этот баул на водораздел.

Медвежий след

Пришлось прерывать работу и возвращаться на базовый лагерь. Там царило уныние. Как оказалось, ночью на лагере другой медведь шарил между палаток. Бодрствовал лишь всеобщий любимец кот Васька, подобранный весной перед заброской в тайгу. Ничего не найдя интересного, бурый стервец, видимо в расстройстве, стукнул лапой кота. Шум разбудил спящих и спугнул медведя. Затеянное по горячим следам преследование ни к чему не привело: бегать с оружием ночью, босыми и голыми по горам не очень удобно.

Всем лагерем мы мрачно похоронили кота. Поминальный ужин затянулся допоздна и окончательно прикончил все наши запасы спиртного. На поминках пришли к выводу, что от медведей пора избавляться.

Воспользовавшись подвернувшимся МИ-8, мы облетели весь район. Всего насчитали в округе четырех бурых хулиганов. Потратив все летные «аэровизуальные» часы и изрядно попугав каждого из них, выгнали всю эту банду в долины других рек, подальше. Замочить ни одного не удалось. Как оказалось зря.

Следующие несколько дней прошли спокойно. Уверившись в отсутствие хищников, в очередную многодневку мы с рабочим взяли для мобильности только малопульку ТОЗ-17 и наган.

Неделю спустя, таща неподъемные рюкзаки с пробами, мы медленно сползли с горы и спустились в узкую, густо заросшую лиственницей долину. Зайдя за очередной поворот, мы обнаружили прямо на тропе не очень большого мишку, щиплющего подобно корове какую-то траву. Нас он демонстративно игнорировал.

Обходить наглого зверя у нас уже не было сил. Усевшись в полусотне метров от него, мы для собственного оживления попытались вспомнить все обиды от медведей за прошедшее время. Наконец список обид превысил усталость. Выставив тозовку и наган и подбадривая себя воспоминаниями о красноармейце Сухове, перестрелявших из нагана банду басмачей, плечом к плечу мы пошли в атаку на медведя. К счастью, медведь смылся при первых же выстрелах. В воздух, естественно. Обзывая наган оружием идиотов, а тозовку – детской пукалкой, мы добрели до лагеря.

Очередной маршрут был на перевал, выше границы леса. Долина ручья там поросла низкими редкими кустарниками ольхи и березки Миддендорфа. На этот раз я вооружился карабином. Со мной пошла студентка МГУ, росту небольшого, но зато разрядница по лыжам.

Спасло нас естественное желание пописать. В безлесной местности, не нарушая при этом принятый в интеллигентном обществе этикет, то есть отойдя и отвернувшись. Присевшая за моей спиной студентка завизжала при виде выскочившего из укрытия довольно крупного мишки и тем умерила его атакующий пыл.

Несколько выведенный из равновесия неприличным поведением животного, я застыл на месте, лихорадочно приводя одежду в порядок, одновременно пытаясь прицелиться из карабина. Студентка не только не испугалась, а подскочила ко мне, лихо выдернула из-за моего пояса охотничий нож и приняла «боевую стойку». Нож в правой руке лезвием наружу, колени полусогнуты.

Зрелище со стороны на нашу компанию, видимо, было достаточно забавным, поэтому нападавший косолапый замер и встал на задние лапы, а меня разобрал нервный смех. Этот смех, усиливающийся при взгляде на вызывающую позу студентки, поспособствовал тому, что к концу нашей встречи от двух десятков патрон у меня почти ничего не осталось. Но от этого медведя мы избавились.

Вероятно, он был предводителем всей банды мохнатых хулиганов в нашем районе. По этой или иной причине, больше медведи в том сезоне нам не докучали. Только в самом конце сперли флягу для кипячения воды из бани, покусав её и бросив.

Алексей Тимофеев Жалко конечно Мишку но ты все правильно сделал.

= = = = = = = = = =

О СТУДЕНТАХ – ПРАКТИКАНТАХ

Ко дню геолога. Полевые сезоны в советское время на Северо-Востоке – не мыслимы без студентов-практикантов. Песни под гитару до утра – само собой. Жрать готовить на костре, таскать пробы, ставить лагерь, топить баню – это все ложилось на их плечи. При этом никто не отменял самой практики по профессии. Хотя трудно было различить где кончался полевой быт и где начиналась геология.

Так вот, тот сезон 79 запомнился кучей приключений со студентами. Во-первых – сожжением аж двух палаток. Банной и для копчения рыбы. Вот на фото останки банной палатки.

Останки банной палатки

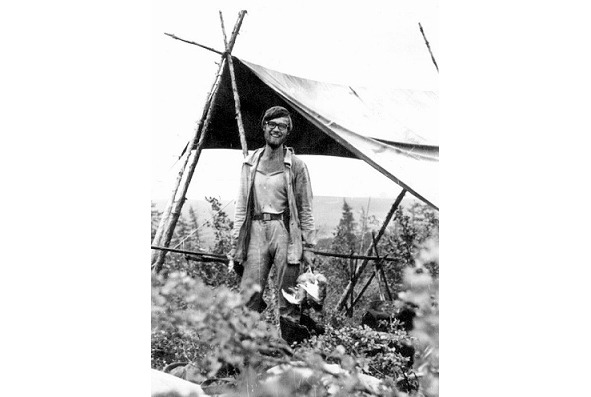

Авторы – на фото Сережа Шмитько, на рисунке – Леша Кондратьев.

Сережа Шмитько

Осенью я честно предъявил в бухгалтерию на базе в Батагае два сохранившихся металлических люверса, и мне, естественно, не поверили. Но списали.

Второй эпизод – потеря и находка цельного отряда где-то в долине огромной реки Сартанг. Забросились они на МИ-8 двое —геолог и студент. Сели на глаз, не глядя на карту. Ошиблись немного, всего-то на лист соточного планшета. По рации потеряшки выдали офигительно ценный ориентир: справа река, слева – гора. Но… Где-то на этой реке был якутский поселок Юнкюр и вдоль Сартанга шла верховая тропа. И Игорь с Сергеем придумали простой план – спросить где они есть, у проезжающих.

Представьте картину: тропа в глухой тайге, едет себе на лошадке якут и вдруг из кустов выскакиваю два небритых типа в рваных энцефалитках с карабинами за спиной и хрипло спрашивают: Юнкюр там? Тыча пальцем вниз по реке. С чем испуганный проезжий немедленно соглашается и побыстрее смывается.

В общем, после двух «расспросов», тропа обезлюдела. Зато когда я верхом через перевал спустился в долину этого самого Сартанга, первый же встречный якут, на вопрос не видел ли он двух геологов из Москвы, ответил что нет. Но зато слышал. Как и всё немногочисленное население этой немаленькой реки.

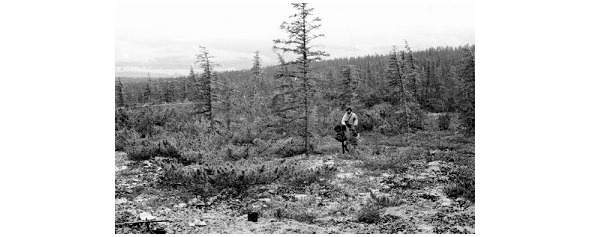

На фото, ландшафт района. Как там ездили на лошадях и вертолетах

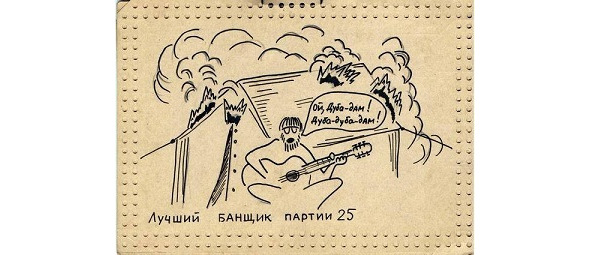

P.S. Обратите внимание на чем рисовал Леша Кондратьев (это серия рисунков на именины Шмитько) – перфокарты в половину нынешнего листа А4.

Мы еще тогда были сильно продвинутые и вместо полевых дневников документацию в маршруте вели на перфокартах.

Теоретически их можно было скармливать компьютеру, но как бы то не было, это лучше, чем маленькая, так называемая, «пикетажка».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: