По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

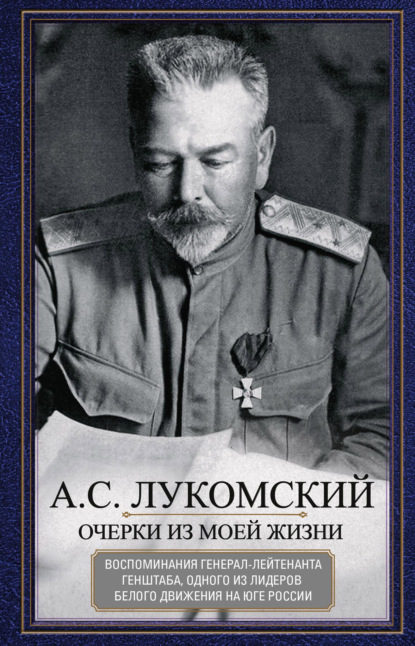

Очерки из моей жизни. Воспоминания генерал-лейтенанта Генштаба, одного из лидеров Белого движения на Юге России

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Шевелев был в то же время воспитателем. По этой своей должности он дал нам, малышам (я тогда был в 4-м классе), хороший урок, нас всех очень сконфузивший и заставивший призадуматься.

Однажды, когда Шевелев был дежурным, несколько мальчишек по предварительному сговору забрались в дежурную комнату во время отсутствия воспитателя и подложили под рваную обшивку спинки кресла губку, пропитанную чернилами. Мы все с наслаждением ожидали последствий. Вечером ничего не произошло, и мы были разочарованы, думая, что наш трюк не удался. На другое утро, перед чаем, Шевелев нас всех выстроил и произнес короткое слово, но которое запало в наши сердца. Он нас не ругал, не кричал, а говорил тихо, в его голосе чувствовались скорбь и слезы. Он сказал, что, сев в кресло, почувствовал мокроту на спине. Дотронувшись рукой до мокрого места, он увидел, что его рука в чернилах. Осмотрев кресло, он все понял.

Дальше он сказал примерно следующее: «Вы поступили нехорошо. Чего вы достигли? Вы меня действительно неизвестно за что обидели; вы испортили мой единственный приличный вицмундир. Мне, едва перебивающемуся с большой семьей на получаемое жалованье, вы причинили действительно большой ущерб. Хорошенько подумайте о том, что вы сделали, и вам будет стыдно. Я на вас не сержусь, потому что вы не понимали, что вы делали. Мне вас просто жалко». Эти слова глубоко запали в сердца многих из нас. Нам действительно стало стыдно, и мы поняли, что сделали большую гадость.

По географии был хороший учитель, но и он как-то не умел привить любовь к предмету.

По иностранным языкам были очень слабые преподаватели. Французский язык преподавал старик Гоното, который был больше хохол, чем француз. Любимой его поговоркой было «Я старый горобец и меня на мякине не проведешь». Учителем немецкого языка был Штединг, добродушный немец, над которым мы все смеялись и которому устраивали самые различные гадости. Трудно себе представить, чего мы только не вытворяли: напускали весной в класс целые тучи майских жуков; вымазывали кресло немца и его стол чернилами; устраивали за досками чертиков, которые путем сложных приспособлений выскакивали из-за досок во время уроков; устраивали кошачьи концерты и т. д. и т. п. Наконец, даже качали немца во время уроков, подбрасывая высоко к потолку и угощая щипками.

Но ничем нельзя было пробрать толстого и добродушного немца. Максимум, чего мы достигали, – это что ему удавалось кого-нибудь поймать, зажать между своими здоровенными коленями и изрядно излупить, но. и то с крайне добродушным видом и прибаутками вроде такой: «Нишего, нишего, до свадьбы заживет».

Любили и очень уважали мы все нашего славного батюшку, преподававшего Закон Божий и часто нас журившего за наши скверные шалости.

Много раз вспоминал я Симбирский корпус. Мне казалось, что там лучше было поставлено преподавание. Я не знаю, конечно, как бы я учился в Симбирском корпусе, если бы я там остался, но после перевода в Полтаву я как-то потерял охоту и любовь к учению. Я делал в смысле занятий только строго необходимое. В течение учебных лет я занимался довольно плохо и имел много дурных отметок. Но к экзаменам всегда подтягивался и, к удивлению преподавателей, отвечал на переходном экзамене всегда хорошо и без всяких затруднений переходил из класса в класс.

Окончил я корпус в 1885 году довольно сносно, но для поступления в Инженерное училище не хватило нескольких сотых, и я был послан в Петербург в пехотное Павловское военное училище.

Необходимо отметить о росте Севастополя после постройки Лозово-Севастопольской железной дороги и после Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Перед Крымской кампанией Севастополь был чисто военно-морским портом и морской крепостью. Он являлся стоянкой и базой нашего Черноморского флота. Севастополь обладал чудными двумя бухтами (Северная – семь верст длины, Южная – около трех верст), годными на всем своем протяжении для стоянки самых больших кораблей; имея ряд небольших бухт (разветвлений Северной бухты), в которых были устроены пристани и мастерские (Килен-бухта была приспособлена для окраски подводных частей судов), закрытый от господствующих ветров, что позволяло спокойно стоять кораблям на якорях во всех никогда не замерзающих бухтах, – представлял великолепный естественный порт. По своим качествам Севастопольский порт, как мне говорили моряки, является третьим в мире. Имея отличные верфи и мастерские в связи с недоступными по тому времени с моря мощными морскими батареями, Севастополь представлял по всем этим данным исключительный и первоклассный военно-морской порт. Город был чисто военный, и вся жизнь жителей города была тесно связана с флотом.

После Крымской кампании, когда флот был уничтожен, а город и все верфи и мастерские были разрушены, и Россия была лишена права иметь на Черном море свой военный флот, Севастополь совершенно замер и не мог отстроиться после страшных разрушений от бомбардировок во время осады в Крымскую кампанию.

Первой живительной струей, влившей жизнь в мертвый город, была постройка Лозово-Севастопольской железной дороги. Город начинает подправляться, и в нем устраивается коммерческий порт. Но за два года, прошедшие после постройки железной дороги до Русско-турецкой войны, конечно, многого не могло быть сделано.

После Русско-турецкой войны 1877—1878 годов Россия восстановила свое право иметь на Черном море военный флот, а Босфор и Дарданеллы были открыты для русских коммерческих судов. Так как российская казна после войны была жидка, да, кроме того, на создание Черноморского военного флота требовалось вообще много времени, русским правительством было решено параллельно с созданием Черноморского военного флота и постепенным устройством в Севастополе военно-морского порта развивать в Севастополе коммерческий порт и всячески способствовать развитию в Черном море торгового коммерческого флота, который обслуживал бы порты Черного моря, вел торговлю в Черном море, а также имел рейсы из Черного моря на Дальний Восток, в Турцию, Италию, Францию и к портам Африки.

Очень быстро создался ряд частных и субсидируемых правительством пароходных обществ. Наиболее крупными из них были Общество Добровольного флота, Русское общество пароходства и торговли и Российское общество. Главнейшими русскими коммерческими портами на Черном море стали Одесса и Севастополь.

Одесса имела доминирующее значение, как уже готовый крупный торгово-промышленный центр богатейшего юго-западного края России. Севастополь же стал постепенно приобретать крупное значение благодаря исключительным качествам своих бухт, дававших возможность быстро устроить обширный и первоклассный коммерческий порт, а также став портом для товаров Екатеринославской и Харьковской губерний, Донецкого района и вообще юго-востока Европейской России. Южная бухта Севастопольского порта была передана правительством городу для устройства коммерческого порта.

С 1879 года начинается расцвет и сказочный рост Севастополя. Жизнь города резко меняется. Из тихой, провинциальной она становится все более и более шумной, деловой и богатой. В Севастополе начинает биться полный пульс торгово-промышленной жизни; город притягивает и путешественников. Все, кто направляется на начинающий развиваться Южный берег Крыма, задерживаются на некоторое время в Севастополе, оставляют там деньги, приобретают имущество, и город начинает богатеть, отстраиваться и улучшаться. Этот расцвет Севастополя продолжается примерно до 1894 года.

В 1888 году на Черном море появляется несколько вновь построенных в Севастополе и Николаеве военных кораблей. Черноморский военный флот возрождается; он уже числит в своем составе несколько броненосцев. Начинает проводиться в жизнь довольно обширная программа по новым постройкам военных судов флота. Естественно, требуется и более крупное оборудование Севастополя как военно-морской базы и единственного военно-морского порта и морской крепости (не считая небольшой крепости в Батуме) на берегах Черного моря.

Интересы флота и военно-морского ведомства сталкиваются и перекрещиваются с интересами города Севастополя и Севастополя как коммерческого порта. Представители военного морского ведомства и командования Черноморского флота настаивали на необходимости уничтожения в Севастополе коммерческого порта и на полной передаче в ведение морского ведомства всего Севастопольского порта. Они доказывали, что при дальнейшем усилении флота Северная бухта будет недостаточна по своим размерам для стоянки военных судов на якорях или на бакенах; что часть Южной бухты должна быть отведена под стоянку судов, а вся остальная часть Южной бухты должна быть передана в их распоряжение для устройства различных мастерских, пакгаузов, пристаней и пр.; что совместное хозяйничание в одном порту военного морского ведомства и органов коммерческого порта совершенно невозможно и что это не обеспечивает сохранения в секрете различных опытов; что в Севастополе можно сохранить лишь несколько пристаней для причала пассажирских пароходов, но и их надо перенести из Южной бухты или на Северную сторону, или в Артиллерийскую бухту (ближе к взморью).

Ф.Н. Еранцов, бывший в то время городским головой Севастополя, отстаивал интересы города и коммерческого порта, доказывая, что Северная бухта по своим размерам и качествам вполне достаточна для устройства в ней обширного морского порта, в котором может помещаться громадный флот; стоянка военных кораблей на якорях или на бакенах совершенно не рациональна, требуя для каждого корабля громадного водного пространства (ибо в зависимости от направления ветра каждый корабль должен иметь возможность поворачивать во все стороны вокруг своей точки причала); что надо устроить для кораблей и прочих судов флота причалы вдоль берегов Северной бухты (как бы стойла).

Предоставление Северной бухты в полное распоряжение военно-морского ведомства даст для последнего совершенно достаточно места для устройства каких угодно пристаней, пакгаузов, погребов, мастерских и пр. Предоставление в распоряжение города Южной бухты для устройства отличного коммерческого порта совершенно отделит коммерческий порт от военного и даст возможность морскому ведомству производить какие угодно опыты в Северной бухте в полном секрете. Производство же «секретных» опытов в Южной бухте, даже при полном уничтожении коммерческого порта, но перед глазами всех жителей, живущих вдоль берегов этой бухты, не может гарантировать этого секрета.

Еранцов доказывал, что при подобном разделении вполне возможно сохранение в Севастопольской гавани обоих портов: военноморского и коммерческого. Он указывал, что с государственной точки зрения просто грешно уничтожать в Севастополе коммерческий порт, который в скором времени должен приобрести мировое значение.

Борьба между этими двумя течениями была, конечно, перенесена в Петербург. Император Александр III склонялся стать на точку зрения Еранцова. Победа этого течения была близка, но. сорвалась.

В прессе, особенно в суворинском «Новом времени», началась кампания против коммерческого порта в Севастополе. Доказывалось, что совершенно уничтожать коммерческий порт в Крыму преступно, но что нужно перенести коммерческий порт из Севастополя в Феодосию; что этим будут разрешены все задачи. Во главе этой кампании стал художник Айвазовский, сам феодосиец и давно стремившийся поднять значение своего родного города.

Айвазовский доказывал, что хотя Феодосия не имеет закрытого порта, но при помощи мола его легко устроить, а соединив Феодосию с Лозово-Севастопольской железной дорогой особой железнодорожной веткой, будет достигнуто устройство прекрасного порта, который, не будучи связан с крепостью и военно-морским портом, будет свободно развиваться.

Борьба сторонников обоих проектов разгорелась. Особо назначенная комиссия из высших государственных чинов долго не могла договориться, и в конце концов голоса разделились поровну. Государь Александр III долго колебался, но наконец стал на сторону военно-морского ведомства, и судьба Севастополя была решена. Коммерческий порт в Севастополе было разрешено оставить временно – до окончания устройства закрытого порта в Феодосии.

Начался упадочный период Севастополя. Когда же был построен мол в Феодосии и было решено Феодосию соединить железной дорогой со станцией Джанкой, Севастополь превратился исключительно в военно-морскую крепость и военно-морской порт.

Первое военное Павловское училище

Должен откровенно сознаться, что отправился я в Павловское военное училище с большим неудовольствием и некоторым опасением.

В пехоте я служить не хотел; стремился попасть в инженерные войска. То, что мне не удалось попасть в Николаевское инженерное училище, задевало мое самолюбие, вызывало огорчение и, главное, конечно, совершенно несправедливое чувство какого-то озлобления к Павловскому училищу. Но… я сознавал, что виновен был сам, что все произошло оттого, что я слишком легкомысленно относился к учению.

Этот первый житейский урок, первое серьезное огорчение послужило мне на пользу и заставило подтянуться. Чувство же опасения вызывалось слухами о чрезвычайной строгости и «подтяжке», которые царили в Павловском училище. Судя по рассказам, это училище представлялось мне каким-то дисциплинарным батальоном.

К 1 августа 1885 года мы, выпускные кадеты, съехались в Полтаву и оттуда воинским эшелоном нас повезли в различные училища. Сначала нас всех доставили в Москву и на два дня устроили в Московском военном училище. Эти два дня нас водили показать московские достопримечательности. В моей памяти сохранилось лишь впечатление, которое произвел на меня Кремль. Я был просто подавлен красотой и размахом красавца Кремля.

Оставив в Москве приятелей, зачисленных в Московское пехотное военное училище, мы двинулись поездом в Петербург.

При приезде в Петербург нас всех повезли в Павловское военное училище, откуда на следующий день развезли всех кадет по соответствующим училищам.

Я остался в Павловском училище и был зачислен в 3-ю роту.

Первые две-три недели я чувствовал себя плохо, боясь за каждый свой шаг и опасаясь суровых возмездий за каждую ошибку. Но, приглядевшись, я увидел, что страшного ничего нет. Чувствовалась строгость, но требования были все разумные и отношения со стороны начальства были ровные и очень хорошие.

Жизнь потекла ровно и спокойно, хотя все время чувствовалось, что надо быть подтянутым. Я с глубокой благодарностью вспоминаю Павловское военное училище.

Дисциплина была строгая, но грубости совершенно не ощущалось. Нас приучали к порядку, к долгу и сумели внушить любовь и уважение к Царю и Родине.

Военная практическая подготовка была поставлена хорошо, и Павловское военное училище выпускало в армию знающих и дисциплинированных офицеров. Недаром армия любила получать в свои ряды «павлонов». Науками нас не изнуряли, но то, что преподавалось, хорошо усваивалось.

Вспоминая училищное время, могу отметить только один недостаток: не было обращено должного внимания, чтобы нас сделать грамотными, а в этом была большая потребность, ибо многие из нас после кадетских корпусов были малограмотные, а некоторые и совсем неграмотные.

В Петербурге оказалось много родственников и знакомых моих родителей. Я пользовался этим и постоянно ходил то к одним, то к другим. Больше всего я любил бывать у Анны Николаевны Ронжиной, оба сына которой были моими большими приятелями. (Ваня

был в Константиновском военном училище, а Сережа

в Николаевском инженерном.) На Рождество и на Пасху я ездил к А.Н. Ронжиной в ее небольшое имение в Новгородской губернии, около станции Акуловка. Помимо удовольствия проводить время с моими приятелями, я наслаждался там отличной охотой.

Лето 1886 года я провел в Красносельском лагере и в Севастополь не ездил.

Оба года пребывания в училище прошли как сон. Оканчивая училище портупей-юнкером и имея хорошие выпускные отметки, я мог взять ваканцию в Одессу, в 11-й саперный батальон, но по желанию отца, хотевшего, чтобы я впоследствии пошел в Николаевскую инженерную академию, я решил перейти на 3-й курс в Николаевское инженерное училище.

Последний период моего пребывания в Павловском военном училище ознаменовался двумя неприятными инцидентами, которые могли для меня окончиться очень плохо.

Первый инцидент произошел в церкви училища за несколько дней до выхода в лагерь. Шло воскресное богослужение. Я стоял на фланге своего взвода, около среднего прохода. Я совершенно не помню, чтобы во время богослужения позволил бы себе какую-либо вольность; мне казалось, что я стоял хорошо и молился как следует.

Богослужение закончилось, и только тогда я увидел, что в церкви находится главный начальник военно-учебных заведений генерал Махотин

. Когда все подошли к кресту и затем стали на свои места в ожидании распоряжения разводить роты по своим помещениям, раздались громкие и резкие слова генерала Махотина: «Как фамилия этого дрянного портупей-юнкера?»

Все мы замерли не смея оглянуться. Я был далек от мысли, что этот «лестный» эпитет относится ко мне.

Другие электронные книги автора Александр Сергеевич Лукомский

Воспоминания

2.67

2.67