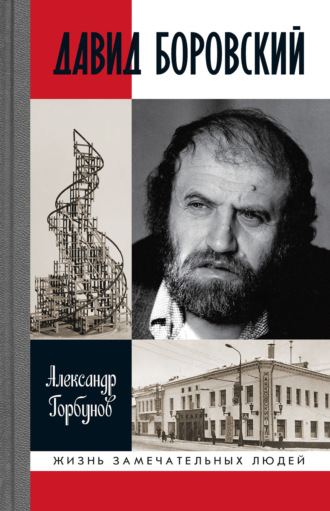

Давид Боровский

Глава четвертая

Судьбой подаренные люди

Михаил Резникович рассказывал, что в молодости Давид «был непосредственным, очень любопытным и упрямым, не переносил фальши и не умел дипломатничать…» Но и с возрастом (знавшие Давида Львовича могут подтвердить) коэффициент непосредственности, любопытства в хорошем смысле этого слова, любопытства ко всем областям знаний, о которых до той поры не удалось узнать, и упрямства не понизился. И как не переносил Давид фальши, так и продолжал не переносить. Представить же, как Боровский «дипломатничает», можно было только в самом страшном сне.

Резникович, надо сказать, рассказывал все это, вспоминая о том, как в Театре Леси Украинки они с Давидом – режиссер с художником – ставили в 1964 году спектакль по пьесе Александра Корнейчука «Платон Кречет».

Давид был поражен скудостью содержания пьесы, драматургического материала, но отказаться от этой работы не мог: он исполнял обязанности главного художника театра, и его попросил Резникович, с которым у Боровского сложились нормальные творческие отношения. Но душа Давида к творчеству автора, мягко говоря, не лежала.

Как-то после читки обновленного варианта пьесы Александр Корнейчук, лауреат пяти Сталинских премий (одна из них – в 1934 году – была вручена ему как раз за «Платона…»), член ЦК КПСС, пригласил ведущих артистов театра, задействованных в постановке, а также Резниковича и Боровского, в модный тогда (и дорогой) киевский ресторан «Метро» на Крещатике, незадолго до этого званого обеда открывшийся.

«Стол в ресторане, – вспоминал Михаил Резникович, – ломился. Чего там только не было. “Ну, чем Бог послал, – начал Корнейчук, один из самых состоятельных людей Украины того времени. – Потом еще второе будет, котлеты по-киевски… Может, кто-нибудь хочет что-то еще заказать?” Все, естественно, промолчали. Что же еще заказывать? И только Боровский угрюмо буркнул: “Хочу борща…” Зазвенела пауза. Ему принесли борщ, и весь обед он его медленно ел».

Давид рассказывал с присущими для его рассказов занимательными деталями и подробностями замечательную, очень, стоит заметить, личную историю о том, как главный художник Малого театра Борис Иванович Волков привез в Киев макет декорации для другой пьесы Корнейчука – «Гибель эскадры».

Давиду не раз доводилось помогать приехавшим из других городов художникам, распаковывать их ящики и коробки с макетами для новых спектаклей. Ему, помимо всего прочего, было ужасно интересно первым узнавать скрытую в них тайну.

«Аккуратно и бережно, чтобы не дай Бог не повредить, я, – вспоминал Боровский, – доставал из ящика маленькие части боевого корабля и раскладывал их на столе. Когда корабль построят на сцене, он будет ничуть не меньше настоящего.

Волков так же осторожно брал каждый фрагмент, внимательно его разглядывал со всех сторон, будто впервые видел. Особенно это было заметно, когда он одну часть прикладывал к другой, стараясь сообразить, что от чего. Так дети составляют целую картинку из рассыпанных кубиков.

Так или иначе, Борис Иванович во всем разобрался, и я успел все, что он просил, склеить. К приходу режиссера Владимира Александровича Нелли макет был собран.

Две головы, седая и облысевшая, два затылка – художника и режиссера – уткнулись в рамку маленького театрика.

Волков пояснял, двигая рукой игрушечные пушки корабля. Правая сторона волковского пиджака все время позванивала – одна к другой – золотыми медалями Сталинских премий. Их было семь. Или пять.

Сидели они, тесно прижавшись плечами друг к другу, и каждое движение руки художника сопровождалось перезвоном. Причем у самого режиссерского уха…»

Через несколько дней после отъезда Волкова Нелли попросил Давида встретиться с ним у макета «Гибели эскадры». «А каким образом матросы… каким образом мои артисты попадут на палубу? Здесь же нет ни одного хода-выхода, ни одного люка?!» – Нелли, режиссер-постановщик «ритуального», к предстоящему съезду КПСС, спектакля, задал вопрос себе и Боровскому, как, надо полагать, свидетелю его бесед с Волковым в макетной. Давид смущенно и виновато пожал плечами.

На следующий день Нелли снова у макета. Действительно, есть все, что необходимо. Палуба. Башня с пушками, мостики, рубка. Все, что обычно театральные художники изображали в советских пьесах о флоте. В той же «Гибели эскадры», в «Разломе», в «Оптимистической трагедии» – театральных отзвуках эйзенштейновского «Потемкина».

«Владимир Александрович, – сказал Давид, – напишите Волкову письмо с вашими вопросами, а я разберу макет – я все запомнил – и отвезу его в Москву. Борис Иванович разберется и укажет, где и как сделать. На это уйдет всего один день».

Дирекция откликнулась положительно.

«И я, – говорил Давид, – гордый ответственным поручением, отправился в столицу… Утром – в Москве. Загрузив ящик в такси, быстро добрался до Малого театра. В окошке комендатуры служебного входа сказали, чтобы я пришел к одиннадцати часам. К началу репетиций. Мой багаж разрешили временно оставить.

Освободившись от “груза ответственности”, я прогулочным шагом зеваки обогнул по часовой стрелке всю площадь. От “Метрополя” к стереокинотеатру с вечным фильмом “Машина 22–12”, мимо Центрального детского, мимо колонн Большого. И к одиннадцати я вновь на служебном.

Жду. Вот прошли знаменитые: сначала Жаров, затем Ильинский. А вот и Волков! “Здравствуйте, Борис Иванович! Вы меня не узнаёте? Я из Киева. Вот привез вам письмо от Нелли”. Волков удивился: “От какой Нелли?” – “Из киевского театра. От Владимира Александровича, режиссера…” – “Ах, да! Да, да. А что случилось?” Встревоженно читает записку.

Я обратил внимание Бориса Ивановича на стоящий в углу ящик: “Это ваш макет…”

Мы стояли в крохотном предбаннике служебного входа. Волков был настолько ошарашен вернувшимся ящиком, что не замечал толчков опаздывающих на репетицию артистов. По всей видимости, он эту киевскую “Эскадру” успел уже выбросить вон из головы и забыть. “Вот что. Приходите-ка сюда к четырем часам (на Вы, мне – восемнадцатилетнему пацану). Мы что-нибудь с вами придумаем”, – сказал, очнувшись, Борис Иванович, видимо уже сообразивший, как быть со мной, а главное, с ящиком.

Все! Я свободен! Теперь время мое. Его не так много, но все же. Вот для этого мгновения я и придумал Москву. Но, глядя на примыкающий к Малому серый ЦУМ, – похолодел. О, ужас! В день отъезда успел нахватать просьб целый список.

С тоской смотрю на ЦУМ. А он с радостью – на меня. Все провинциалы, отправляющиеся в столицу (и не имеет значения, на день-два, месяц, да хоть на час), обязаны уважать остающихся…

Но все же главное из этого списка – просьба тети Лизы, жены моего начальника, купить велюровую шляпу 59-го размера темно-зеленого цвета. Вот ее и куплю. И – все!

И откуда знают там, в Киеве, что есть и чего нет в Москве? Всякие шляпы есть. Все цвета. А темно-зеленой нет, хоть удавись.

К четырем уже потемнело. Одуревший от магазинов, добрел я до Малого. Греюсь у гармошки теплой батареи на служебном входе.

А вдруг Волков забудет про меня? Не выйдет. Или уйдет через другие двери?..

Борис Иванович, на ходу надевая пальто, бросил: “Поехали!” Театральный автомобиль нас (и ящик тоже) довольно быстро доставил домой к Волкову.

Его супруга ждала с обедом.

Волков оказался очень даже доброжелательным хозяином. Показал квартиру, обратив мое особое внимание на синие стены цвета ультрамарина, при этом объяснил, что крашены по старым рецептам, чтобы не пачкались. Мебель, “павловскую”, красного дерева с бронзой. Собираемую коллекцию русских глиняных игрушек. И направился в пределы кухни, запахи из которой со страшной силой дурманили голодного командировочного.

“Знакомство с домом еще не закончено. – Волков с подчеркнутой гордостью раскрыл холодильник. В освещенном его нутре светились радугой стеклянные емкости, графины, штофы и обычные бутылки. – Эта вот на рябине. Эта – на клюкве. А эта на калгане. Корень такой, сам собирал. А эта ваша, украинская, с перцем”.

В холодильнике ничего кроме водки не было. Ни-че-го! Заметив мое удивление, Борис Иванович довольно снисходительно кивнул в сторону еще одного холодильника: “Все съестное – там. И вы знаете, бывало, в доме ни крошки еды, но в моем, в моем есть всегда”.

Водка, горячие щи и Борис Иванович, подливающий то одну, то другую из своего арсенала…

Вскоре кухня завертелась. Потолок рухнул. В моей ослабевшей голове возник Нелли, ожидающий там, в Киеве, темно-зеленую велюровую шляпу.

Собрав последние силы, я взмолился: “Борис Иванович, а как же с письмом? С палубой?” В самый раз было запеть: “На палубу вышел, а палубы нет, в глазах у него помутилось…”

Еще как помутилось.

Взглянув на часы, Волков увлек меня в кабинет. Взял листик бумаги. Стал рисовать, поглядывая в список режиссерских вопросов и на часы: “Вот тут и вот здесь вырежьте люки. Вам ясно?” Пошатываясь, я устремился в переднюю к ящику с макетом – вырезать люки. Борис Иванович кинулся за мной: “Нет, нет! Ради бога, не открывайте! Вам же все понятно?” – “В-с-ё!” “Вот и хорошо. Сейчас еще выпьем, – глянув на меня: – чайку, чайку, и машина вас отвезет на вокзал”.

…Очнулся утром. Птук, птук – постукивали колеса вагона. Посмотрел в окно. Поезд, замедлив ход, переваливал мост через Днепр. Подо мной плыл пароходик и тащил баржу с углем. А “на палубе матросы курили папиросы, а бедный Чарли Чаплин окурки собирал”.

Птам-птам. Птам-там… Голова слабая и подташнивает… В Москву съездил… Что я расскажу Нелли? Про холодильник, похожий на лабораторию ученого-химика? А главное, зачем тащил с собой макет? Купил бы хоть шляпу (и поверит ли тетя Лиза, что искал).

С вокзала поехал не на работу, а домой. Вскрыл изрядно надоевший мне ящик. Извлек части корабля. Изрисовал их углем (следы “поиска” и “размышлений” согласно волковскому рисунку, вы уж не серчайте, дорогой Борис Иванович!) Подрезал скальпелем люки. Три в башне и один на палубе. Нелли будет рад. Про “матросов” – не знаю. Уложил все это художество обратно в ящик. Вновь аккуратно перевязал шнуром. И – успокоился и повез “груз” в театр.

Свою миссию я мог считать завершенной. Правда, долгое время мучила загадка: каким образом такой опытный постановщик, два дня вместе с художником обсуждая у макета все ключевые мизансцены, проглядел отсутствие…

Ведь это он, Нелли, знаменитый и смелый режиссер, в молодости “крещенный” Мейерхольдом, в 33-м первый, до Таирова, поставил прогремевшую впоследствии на весь мир “Оптимистическую трагедию”. Здесь, в Киеве. С Добржанской в главной роли…

А возможно, и никакая это не загадка. Скорее всего, перезвон сталинских медалей московского художника пугал, гипнотизировал режиссера и подавил-таки волю уцелевшего старого “формалиста”…

Что же касается казуса художника, “просмотревшего” отсутствие входа артистов в декорацию, не исключено, Борис Иванович в любимом ресторане “Метрополь” нарисовал своему макетчику все картинки спектакля, а увидел готовый макет только в Киеве.

И ничего такого удивительного здесь нет.

Со временем я стал понимать: Волкову, жившему в синих стенах, ценившему пушкинскую эпоху, не было дела до эскадры Корнейчука! Что ему Гекуба!

Мне, конечно же, не следовало везти ящик с макетом. Мою наивность можно объяснить разве что небольшим количеством прожитых лет.

Но вот что забавно.

Много лет спустя в Малый театр я привез уже свой корабль и палубу тоже. На которой матросы… Я стал собирать макет “Оптимистической трагедии”, когда вошел совсем неизменившийся Волков. Только на буклистом его пиджаке – ни одной награды.

Леонид Викторович нас знакомит. Я хотел было напомнить Борису Ивановичу о давнем нашем знакомстве. Но – не стал этого делать…»

Спектакль «Кровью сердца» адаптировали для сцены и ставили два молодых режиссера – Павел Пасека и Николай Кабачек.

«Они и меня, молодого, – рассказывал Давид, – взяли в компанию. Самое мое первое нахальство заключалось в том, что ни повесть, ни пьесу я не читал. Ни до встречи с режиссерами, ни после. Мы стояли на Крещатике, я спросил: “Про что там?” И пока они рассказывали, я успел придумать декорацию. Примечательно, что много лет спустя Анатолий Васильевич Эфрос, в первый раз позвавший меня с ним поработать, предложил не читать пьесу: “Я ее вам лучше расскажу”. Мне это ужасно понравилось. Правда, в тот раз мы не совпали по срокам. Но когда он сказал: “Не читайте пьесу”, – я вспомнил давний случай на Крещатике. Я ведь тогда сделал из него небесполезный для себя вывод. Кто знает, если бы я прочел инсценировку, возможно, у меня ничего хорошего не получилось бы. Разумеется, метод или систему из удачного случая делать не следует… и все же. Когда режиссер пересказывает суть вещи, ее сюжет, тем самым концентрируясь на главном, проявляется “сквозная” тема. Вот отчего сразу и возникло решение. Или, как любили тогда говорить, “образ спектакля”. По сути, по характеру изображения оно было достаточно условным».

Сергей Бархин, попутно стоит отметить, говорил, что пьес он не понимает и читать не может. Иногда он просил жену даже не прочитать ему пьесу, а просто пересказать содержание, – правда, подробно. Йосиф Райхельгауз вспоминал, что Давид не стал читать написанные им для «Современника» инсценировки «Из записок Лопатина» и «А поутру они проснулись». Просил рассказать. «Прочитать, – говорил, – мне нетрудно. А ты расскажи. От того, как ты рассказываешь, я понимаю, что для тебя важно, что ты пропускаешь, на чем настаиваешь».

Боровский работал с разными режиссерами. С великими и малоизвестными. Всего их было более полусотни. С кем-то он сделал один спектакль, с кем-то – десять, с кем-то – еще больше. «Насколько тебе удавалось, – поинтересовался у Давида Анатолий Смелянский, – быть пластичным, то есть находить в себе отзвук каждому из этих совершенно разных людей? Ты гнешь свое, споришь или пытаешься вторить?»

Давид признался, что режиссерское приглашение к сотрудничеству он соотносил прежде всего с виденными им прежде работами этого режиссера. В какой степени он понимал его язык, насколько знал, что он любит и чего не переносит, что в его театре ему близко, что не очень. «И, наконец, – говорил Боровский, – следовало прояснить для себя: хочется тебе сотрудничать или это профессия просто обязывает… Важен, разумеется, материал, на котором предполагается сотрудничество. Близок тебе этот материал или, наоборот, совсем далекий. Но желание сотрудничества иногда сильнее любого материала. И такое бывало».

И Боровский приводил пример своей совместной работы с выдающимся режиссером Борисом Балабаном, самым талантливым учеником Леся Курбаса. Давид только-только начал в Киеве что-то делать в театре, был, как он сам говорил, «еще мальчишкой», и Балабан позвал его поработать над спектаклем по какой-то польской пьесе в Театре имени Франко, где Борис Александрович работал. Пьесу эту, однако, ставить по каким-то причинам не разрешили. Запретили недели через две после того, как Балабан и Боровский приступили к работе.

И Балабан сказал тогда 23-летнему Давиду: «К сожалению, мне поручают современную комедию одного писателя… (речь шла о пьесе Николая Зарудного «Веселка» («Радуга»). – А. Г.)» И продолжил: «О достоинствах этой пьесы рассуждать не буду. Тем не менее, как вы считаете, мы могли бы вместе работать? Мы-то с вами должны сделать спектакль. Согласны ли вы?» «Я, – рассказывал Боровский, – ответил: Борис Александрович, да мне все равно, ч т о с вами делать. И услышал от него: ну, да, какая разница, что за пьеса. Мы должны с вами сделать замечательный спектакль. Вот это режиссер!»

В ярком созвездии украинского Театра имени Ивана Франко конца 1950-х годов особенно выделялись уцелевшие звезды театра «Березиль»: примадонна Наталия Ужвий, великий трагик Амвросий Бучма, Дмитро Милютенко, Полина Нятко, Марьян Крушельницкий, соратник Курбаса, главный художник его театра Вадим Меллер и актер и режиссер Борис Балабан. Знаменитости были собраны под одной крышей академического театра. А театр этот находился у подножия горы. А на горе этой, над самым театром возвышался серый монументальный акрополь республиканской идеологии – Центральный комитет Компартии Украины. На редкость выразительный городской рельеф. Руководили театром два патриарха: Гнат Юра и Марьян Крушельницкий.

Балабану после расправы над Курбасом удалось затеряться в театре, цирке, эстраде… В Киев он вернулся только в 1947-м.

«Ростом, – вспоминал Давид, – Балабан был невысок. О его внешности лучше, чем он сам о себе, сказать трудно:

– Во время войны, эвакуированная в Алма-Ату студия “Мосфильм” приступила к съемкам кинокартины о поджоге Рейхстага. Подбирали актеров на роли нацистских главарей. Мне чуть-чуть подбрили вот здесь, – и Борис Александрович показал в центр своего лба, – и я стал вылитый Геббельс. Однако фильм снят не был. Вернее или точнее, снят был с производства. И все же в кине я запечатлен. Сергей Эйзенштейн “увековечил” меня в роли шута юного Ивана Грозного. Правда, и эту, вторую серию фильма, запретили тоже».

Давида привлекало и восхищало, помимо умений Балабана, еще и то, что огромная разница в возрасте (Балабан старше на 28 лет) не сказывалась на отношении к нему Балабана: почтительное (обращение всегда на «вы») и уважительное. Балабан давал Боровскому понять, что Давид или кто другой, но сценограф – это его коллега, которого он приглашает на равных принять участие в создании спектакля.

Давид (и когда им не надо было вместе работать) продолжал ездить к Балабану домой – советоваться. Тот жил в пятиэтажном, уцелевшем после войны доме, в отдельной квартире (редкая, надо сказать, по тем временам привилегия). Как-то он заметил в разговоре, что ему неловко приезжать всякий раз с какими-то идеями, отвлекать Бориса Александровича, и он, по воспоминаниям Давида, «прикуривая замечательные в ту пору сигареты «Честерфилд», сказал: «Мне интересно».

Боровский вспоминал, как Балабан объяснял ему, что такое, во всяком случае для него, настоящее искусство: «В старом русском цирке воздушные гимнасты перед аттракционом, демонстрируя смертельную опасность, прощались с родными и детьми прямо на манеже. Крестясь и шепча молитвы, поднимались на самый верх. И вот однажды заехали на гастроли в Россию французские циркачи. И столь же опасные номера, кульбиты под куполом шатра без страхующих лонжей, без натянутой сетки исполняли с ослепительной улыбкой, завершая возгласом – “ап!” “Вот это – искусство, – восклицал Балабан, – труд, муки, риск должны быть упрятаны. Наружу – только легкость и артистизм”»…

«Борис Александрович, а Борис Александрович! – мысленно обращался Давид к Балабану. – Вот послушайте, это вам должно понравиться, что писал, кстати, тоже француз, великий Матисс: “Я всегда старался скрыть свои усилия, хотел, чтобы мои произведения были легкими и веселыми как весна, чтобы нельзя было заподозрить, какого труда они мне стоили”…»

После смерти Балабана (ему было 53) Давида, проходившего мимо дома Бориса Алексндровича, всегда, он рассказывал, «тянуло открыть знакомые двери того подъезда, где долгое время еще держался табачный дух контрабандного “Честерфилда”…»

Беда многих художников (да и не только художников) кроется в том, что они полагают, что только с них все и началось, прежде ничего не было. Боровский же, никогда не забывавший о том, что было сделано до него, наоборот, жадно впитывал в себя опыт предыдущих поколений, – ярчайший пример понимания того, что ему посчастливилось встать на «плечи гигантов», и с «плеч» этих он стал видеть далеко вперед, не забывая оглядываться назад.

Гигантами с мощными плечами (на Украине никогда не было проблем с художниками, школа художников существует там с начала ХХ века) для Давида стали в первую очередь даже не художники, в том числе и те из старого поколения, кто был ему близок, в частности Владимир Дмитриев, а режиссеры из «мейерхольдовского созыва» – Леонид Варпаховский и Василий Федоров, «курбасовец» Борис Балабан.

Боровский еще в Киеве, поначалу, быть может, неосознанно, интуитивно, стал постепенно менять систему театральных взаимоотношений. Сценическое действие он начинает разрабатывать вместе с режиссером, настаивая тем самым – разумеется, не голосом, а работой – на изменении роли художника в формировании спектакля.

«Мой опыт, изначально мною осознанный, говорит: являясь в какой-то степени сочинителем, я сочиняю то, что должен буду реализовать, – рассказывал Боровский. – Я как бы заказываю сам себе будущий объем, характер работы и, главное, все ее трудности. Так случилось мое первое физическое недомогание».

Давид, когда работал в декорационном цехе Театра имени Леси Украинки, регулярно что-то делал для самодеятельных кружков (дополнительный заработок к скудной зарплате). Их тогда вели многие артисты театра, они и заказывали молодому человеку декорации. Однажды к очередной юбилейной дате он подрядился «сотворить» декорации для пьесы о гетмане Богдане Хмельницком и о его дружбе с Россией, в заводском клубе. В пьесе было пять мест действия. Пять декораций.

«В трудовом договоре с администрацией клуба, – вспоминал Давид Львович, – указывалось, что я берусь придумать декорации и их реализовать. Короче, мне необходимо было написать пять больших задников. В производственном корпусе, где строились декорации театра, мне на ночь освобождали часть пола. И я должен был успеть написать задник, чтобы утром его высохшим свернуть. Притом днем я выполнял свою обычную работу. Пять ночей подряд я не спал и размахивал длинными кистями». На пятом, последнем заднике Давиду стало плохо. По-настоящему. У него случился сердечный приступ. Кроме недосыпа сказалась и физическая нагрузка. «Вот тогда я, – говорил потом Давид, – и догадался, какой же я дурак. Кто меня заставлял “писать” эти пять пейзажей. Можно было бы сочинить один, такой обобщенный, “образный”…»

В 1965 году в Киевском оперном театре Ирина Молостова и Давид Боровский поставили «Катерину Измайлову». На репетициях, не говоря уже о премьере, состоявшейся 26 марта 1965 года, присутствовал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, участвовавший в постановке. Великий композитор благодарил Ирину Александровну за возвращение «Катерины Измайловой» к жизни и сказал: «Киевская постановка, как в музыкальной, так и в режиссерской интерпретации самая лучшая из тех, какие мне удалось видеть у нас и за рубежом». Об оформлении спектакля киевские газеты писали: «Сцена наглухо заперта. Напоминает мрачный тюремный двор». На афише значились фамилии двух художников – Вильяма Клементьева и Давида Боровского. Но все театральные киевские люди знали, что это – идея Боровского, для которого это была первая опера, знакомство с музыкальным театром, попытка осознать его особенности, отличные от театра драматического, в котором Давид к тому времени делал спектакли уже десять лет.

Боровский сочинил три варианта макета к «Катерине Измайловой». Придумав последний из них, Давид ночью позвонил Молостовой домой с радостным: «Нашел!» Ирина Александровна жила рядом с театром, тут же примчалась, и сияющий Боровский, вспоминала она, открыл макет: «Замкнутый простор, купеческая вотчина Измайловых напоминала наглухо закрытый от мира мрачный сколоченный из грязно-коричневых досок тюремный двор… Едва просматривается краешек неба… Вдали золотятся три объемных церковных купола. Единая на весь спектакль установка – все десять картин оперы трансформировались на ней – на деревянном, сужавшемся в глубину пандусе. Но в любой момент в разных местах стенок неожиданно открывались двери. Их было восемь. И неизвестно, когда и с какой стороны появлялись соглядатаи жизни Катерины».

Давида привлекала прежде всего драматическая сторона человеческой жизни. И рассказ Лескова (из века прошлого), и музыка Шостаковича (из века двадцатого) совпадали по трагизму. Для страны и для людей. На первом этапе подготовки спектакля они с Ириной Александровной ездили в Москву советоваться с Дмитрием Дмитриевичем. В замечаниях композитор был, вспоминала Молостова, «очень деликатен». Давид, даже после того, как остановились на одном из вариантов, продолжал, по словам Молостовой, «метаться в поисках, ему все казалось, что найденные решения не адекватны глобальной музыке Шостаковича». Между тем, Шостакович заметил, выделяя одно из решений Боровского, что «оно дает простор музыке».

«Особенно, – отмечала Молостова, – композитору – и это зафиксировано в записях из его семейного архива – понравилась пятая картина, где художник помог понять тему угрызений совести Катерины, которая мучается от содеянного злодеяния, и ей все время мерещится отравленный ею свекор. Когда ей слышится его голос, то начинали открываться многочисленные двери, и Катерина металась от одной стены к другой, безуспешно пытаясь их закрыть и прячась от постепенно растущей гигантской тени призрака Бориса Тимофеевича».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.