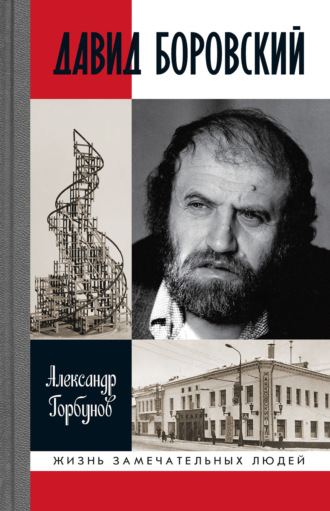

Давид Боровский

Кинохудожника Уманского, ушедшего из жизни в те самые дни, когда Давид, заполнив положенную анкету, был зачислен подручным в декорационный цех, Боровский называл главным своим кумиром тех лет.

«Его работы в театре, которые я видел, – говорил Давид, – являлись для меня эталоном. Они отличались от всех других острой формой (для 40-х – немыслимой), смелой изобретательностью и вместе с тем удивительным лиризмом.

Я подражал только ему».

Юный художник-декоратор Боровский помогал – в роли «чернорабочего» – устанавливать декорации для последнего в жизни Уманского спектакля «Все мои сыновья» по Артуру Миллеру. Давид во второй половине 1990-х годов выступил инициатором создания в Киеве монографии о Морице Уманском, подготовил иллюстративный материал и макет.

А первый спектакль…

Ну, вот почему Ирина Молостова, огорченная решением худсовета отклонить макет декорации к постановке пьесы Эдуардо де Филиппо «Ложь на длинных ногах», подготовленный главным художником театра Николаем Духновским, но с решением этим согласившаяся, обратилась именно к Давиду и поинтересовалась, встретившись с ним, нет ли у него каких-либо идей относительно этой пьесы?

Дело в том, что Ирина Александровна, работавшая в Театре имени Леси Украинки после окончания режиссерского факультета ГИТИСа третий год, была, конечно, наслышана, как и многие в театре, о том, что молодой декоратор Давид Боровский, выполнявший в основном малярные работы (он красил декорации), проявляет немалый интерес к сочинительству. Хобби у него такое было: делать макетики к уже идущим спектаклям и спектаклям, готовившимся к выпуску.

Во время гастролей Театра имени Леси Украинки в Москве в 1951 году (именно тогда Константин Павлович Хохлов присмотрел группу выпускников Школы-студии МХАТ, в том числе Олега Борисова, и пригласил их в Киев. – А. Г.) семнадцатилетний Давид пошел в мхатовский музей и увидел там миниатюрные макетики театрального художника Виктора Андреевича Симова, которого Константин Сергеевич Станиславский называл «родоначальником нового типа художников-декораторов» (Симов оформил 51 спектакль МХТ, поступив туда при создании театра).

Макетики Давида потрясли. «В маленьких макетах, – говорил он, – так много очарования. И оно до сих пор сохранилось. В общем, я заразился, маленькое рукоделие меня увлекло. Жили мы в коммуналке, в небольшой комнате, и клеить маленький макет было не только забавно, но и удобно. Я стал еще внимательнее присматриваться к художникам в нашем театре, начал больше понимать, чем один отличается от другого. Думал об этом. И дома в крохотных макетах повторял их работы, ничего не меняя». Умещавшиеся на ладони макетики Давид, не стесняясь, показывал в театре, советовался.

Когда театр принял к постановке пьесу Эдуардо де Филиппо «Ложь на длинных ногах», Давид, как, впрочем, и многие тогда, любивший итальянское кино и едва ли не каждый фильм смотревший по нескольку раз, раздобыл текст пьесы и начал что-то просто так, для себя, делать. Это был первый – свой! – макет в его жизни.

С пьесой Эдуардо де Филиппо Боровский возился дома в свое удовольствие – рисовал, резал, клеил – по одной только причине: она – итальянская. «А в те времена, – рассказывал Давид, – из всех искусств важнейшим было итальянское и французское кино. “Похитители велосипедов” и “Рим в одиннадцать часов”, и “Под небом Сицилии”, и “У стен Малапаги”… Малапага, Малапага! Вспоминать радостно. Вот я и стал придумывать знакомую по кино Италию».

В пьесе в одном доме живут и нищий филателист со своей сестрой, и довольно состоятельный владелец кинотеатра. Вот это соседство и озадачивало Давида. Превратилось для него в главную загадку.

«Да, разумеется, думал я, есть и бедные и нищие в их капитализме, но жить-то они должны в разных местах города! – говорил Боровский. – Но автору этой комедии важно соседство. Условность театра? А как же с неореализмом?

Единственное, в чем был уверен, – в Италии нет наших «коммуналок».

Все было бы проще: бедняга Либеро с сестрой живут в большой многонаселенной квартире, а богатый сосед, синьор Чиголелло, занимает такую же квартиру один.

Попытка представить, что одна маленькая, другая…

Который раз читаю в пьесе: автор предоставил своему бедному герою трехкомнатную квартиру с кухней и ванной (каково было мне, жильцу коммуналки, это читать – объяснять нет нужды). Короче, я искал отгадку, и, как советовал мистер Холмс, путем дедуктивного метода нашел нужное мне решение.

В доме соседи живут или рядом, или – один над другим. И должно быть “что-то”, что резко снижает квартирную плату одному из них. Иными словами, делает “жилье” малопригодным для нормального существования.

Филателиста с сестрой я поселил на самом верхнем этаже, под стеклянным колпаком конструктивистского дома 30-х годов. На крыше установил солидных размеров рекламу американской “колы” (время послевоенной Италии), три гигантские буквы которой вторгаются в стеклянный фонарь жилой части. Вдобавок ко всему, вечером, как и положено рекламе, буквы загораются неоном, да еще и нервно мигают в синкопическом ритме»…

Со стороны казалось, что все у Давида складывается удачно, однако не так-то все было просто. Боровский не мог не замечать, насколько сложно заниматься продвижением новых форм – «красный свет» загорался постоянно.

Но Молостова не знала, что Давид, как он рассказывал, «узнав об итальянской пьесе, поспешил ее взять в репертуарной конторе». И стал придумывать знакомую ему по кино Италию. Таким образом, вопрос Молостовой: «Нет ли у тебя каких-либо идей?» случайным можно считать лишь относительно. «Одна идея случайно есть», – ответил Давид. Разговаривали они на Пушкинской. «А ты можешь мне показать?» – «Могу». И – показал. Ирина Александровна ухватилась: «Давай сделаем так!» И Давид, обрадовавшись, конечно, спросил: «А как же Николай Иванович Духновский?» Щепетильность, деликатность, уважение к старшим у Боровского в крови.

«Делай большой макет для худсовета, – ответила тогда Молостова на вопрос Боровского «А как же Николай Иванович?», – и придумывай вторую декорацию, а я договорюсь насчет Духновского». Давид потом настоял на том, чтобы в афише были указаны два художника. И чтобы первой стояла фамилия главного художника.

«В решении этого вопроса, – пояснял Давид, – был один “смягчающий мотив”: поощрялось продвижение молодых. Его Величество Случай мне улыбнулся. Для начала он занес меня в театр, который всецело меня поглотил».

Можно, наверное, согласиться с тем, что «Ложь на длинных ногах» не стала заметным событием в театральной жизни Украины, не говоря уж об СССР. Но для Боровского дебютная постановка превратилась в знаковое событие: чувство первого спектакля запомнилось ему навсегда.

Банкеты и капустники в театрах после премьер – святое дело. Давид рассказывал, как мучительно старался припомнить, что и как было – 7 мая 1956 года – после премьеры его первого спектакля. «Автор пьесы Эдуардо де Филиппо, – говорил, смеясь, Давид, – с нами в тот вечер, понятно, не был. Он жил в Неаполе и, вероятнее всего, не знал, что в киевском театре поздним вечером отмечают постановку его сочинения».

Послепремьерный праздник в Театре имени Леси Украинки устраивали обычно в репетиционном зале. Заранее расставляли столы, стулья, лавки. В гримерке уточняли и «прогоняли» тексты капустника, который нередко играли живее и талантливее, нежели спектакль.

В зале и в фойе тщательная уборка, в буфет что-то завозят. Послепремьерные хлопоты, если автор в зоне досягаемости, ложатся на него. А если в авторах Шекспир, Пушкин, Чехов?.. «Тогда, – говорил Давид, – всех обходят с шапкой, в складчину».

На памяти Боровского был один случай, когда автор устроил банкет для театра после премьеры сочинения другого автора. Было это на Таганке. Играли «Товарищ, верь!..» После премьеры к служебному входу подъехали два автобуса и всех, кто имел отношение к спектаклю, привезли в ресторан гостиницы «Советская». «И автобусы, и шампанское, и цыган, – рассказывал Давид, – организовал в тот вечер Женя Евтушенко».

Давид о важном для себя событии запомнил лишь то, что… ничего не запомнил: «Провал в памяти объясним, пожалуй, быстрым моим “отключением”…» Молодого художника-дебютанта переполняли эмоции, и сил он не рассчитал. О премьерах спустя годы Давид говорил: «Они – начало длительного пути спектаклей. Для артистов. Для тех же, кто артистам помогал, они – конец».

Питер Брук считал, что премьеру следует принимать как один из этапов в жизни спектакля, а не как экзамен или финальную стадию работы. По мнению Мейерхольда, спектакль готов только тогда, когда его сыграют 50 раз.

Собственный путь Боровским был выбран, можно сказать, интуитивно. Известный летописец мирового сценографического искусства Виктор Иосифович Березкин называет этот выбор «естественной внутренней потребностью». Давид уже в дебютном спектакле решил (в дополнение к словам персонажей пьесы) тоже предъявить – зримо, оформлением, – вещественные дополнения, имеющие отношение к развитию драматического сюжета. И это в условиях, когда 21-летний молодой человек без специального образования, понаслышке знавший о работах своих предшественников, не тех оформителей, которые трудились в театре, ставшем для него своим, а вообще о художниках-сценографах, только-только вступил на сценографическую стезю.

И все же вопрос Молостовой, встретившей Давида на Пушкинской, – Его величество Случай. Такой же, как тот, который занес Боровского в театр, всецело его поглотивший.

Давид Боровский, вспоминая о театре той поры, когда он там начинал и когда поощрялось выдвижение молодых, выделял Ирину Молостову «с ее сумасшедшей энергией». «Она, – рассказывал, – не подавляла, наоборот, если у вас было дурное настроение, если вы были “не в своей тарелке”, она быстро исправляла все своим жизнелюбием. Молостова была такая яркая. У нее была черная соломенная шляпа, сильные ноги, как на картинах Александра Дейнеки. И вся она была такая ладная».

Выделяя энергичность и организаторский темперамент Молостовой, без которых в режиссерской профессии не обойтись, Боровский называл Ирину Александровну «честнейшим человеком». «У нее, – говорил, – если и были заблуждения, как у всех людей, то они были искренними. Такое сочетание честности с желанием максимально помочь было ее основным качеством».

Жизнь молодых, сразу же выделивших Молостову как своего лидера, Ирина Александровна, по определению Давида, «взбучивала». Он сам находился внутри этой молодой среды. Его затаскивали на комсомольские собрания— неорганизованной молодежи в те времена и быть не могло. На собраниях старательно запихивали «официоз» в пять минут, а потом страстно, весело, фехтуя идеями, обсуждали творческую жизнь театра, предлагали темы для стенгазеты, о которой были наслышаны во всех киевских театрах и художником которой был Давид Боровский.

Не судьба, конечно же, вывела Давида из общего строя, «защитив его личность от обстругивающей, отупляющей, бодро штампующей “винтики” педагогики тоталитарного времени», а – он сам защитил себя. Малейшей попытки не сделал, чтобы превратиться в «обструганного». В этом случае его любимое «мне повезло» не проходит.

К какому-то празднику выпускали очередной номер стенгазеты. Нашли заметки, расположили их на листе ватмана. Давид придумал сероватый фон, и все это вместе выглядело вполне пристойно. Но работу пришел принимать секретарь партийной организации театра и сказал: «Ну что же это вы, молодежь, сделали такую мрачную газету?» И ушел. Редактор – артист Юрий Мажуга – расстроился, а Давид ему: «Ну что ты волнуешься? Вот я беру кисть, макаю ее в красную краску и делаю несколько мазков». На глазах редактора серая газета стала превращаться в нечто яркое, огненно-красное. «Благодаря, – вспоминал Мажуга, – моментальному хулиганству Давида все вопросы были решены».

На заводной молодежи «Леси Украинки» держались все капустники, праздники в премьерные вечера, и «заводилой» на них была непосредственная Молостова, которая запросто могла на каком-нибудь банкете вскочить на стул и в шутливой манере произнести речь, заставлявшую народ хохотать.

Ирина Александровна вспоминала, как в 1967 году она уговорила Давида заняться спектаклем «Большевики» по пьесе Михаила Шатрова. У него не было предубеждения к этой работе, но не было и такого концентрированного настроя, без которого не обойтись, работа без которого, как говорил Давид, всего лишь «ремесленничество в чистом виде», вдохновения не требующее.

Решение не приходило долго, и Молостова организовала рабочую поездку в Москву, чтобы побывать в Кремле в Музее-квартире Ленина. Ирину Александровну посещение ленинской квартиры ошеломило. Она предположила тогда, что Боровский, не принадлежавший, по ее мнению, к разряду сентиментальных художников, нашел в ходе той поездки ключ к постановке. «Одухотворенность, скромность, функциональная целесообразность всей обстановки ленинской квартиры, – говорила она, – приводила в трепет. Неотвязно преследовала мысль: что же с нами стало, почему так произошло? Что мы утеряли?»

Давид соединил зрительный зал со сценой для того, чтобы зрители были причастны к событиям, ощущали себя их участниками. Зал со сценой объединило красное полотнище. Оно спиралью проникало, пройдясь по ложам партера, на сцену, отправлялось снова в зал, через бельэтаж – на сцену, потом опять в зал, балкон второго яруса, сцена, на которую ложилось скатертью на обставленный венскими стульями стол для совнаркомовских заседаний.

Ирина Александровна рассказывала, что все репетиционные работы пошли кувырком, когда Боровский внес макет в большой репетиционный зал. Все бросились к макету, заговорили, перебивая друг друга, обнимали-целовали Давида. По словам Молостовой, «ни о каком обсуждении макета, протоколе обсуждения не могло быть и речи: актеры приняли макет художника сердцем».

Глава третья

Поездка в Москву

На глазах Давида, да и всех, кто работал тогда в театре, завертелся-закрутился роман Ирины Молостовой с Борисом Каменьковичем, выпускником балетной студии при Киевском театре оперы и балета имени Шевченко. «Всегда элегантные, доброжелательные Каменькович и Молостова были знаком какой-то шикарной, полноценной, состоявшейся творческой жизни» – так о них говорили в Киеве.

Борис Наумович в день смерти Сталина, когда все вокруг рыдали, на радостях танцевал. Удивительное дело, но его не сдали и демарш этот боком ему не вышел.

Без отступления, связанного со смертью вождя, не обойтись. Пока все плакали, а кто-то позволил себе праздничный танец, восемнадцатилетний Давид, охваченный, как он говорил, «юношеским не знаю чем», рванул в Москву на похороны Сталина. Для него, как и для всей, пожалуй, воспитанной в послевоенные годы советской детворы, он был небожителем.

«Мы, – рассказывал Давид, – завидовали москвичам, которые на демонстрации хоть как-то, мельком, могли его увидеть. И когда этот бог умер, возникло желание хоть в этот момент каким-то путем его увидеть». Ему думалось, что Сталин будет жить вечно и он еще успеет его увидеть, поехав в Москву в праздничные дни и влившись в ряды демонстрантов.

Боровский не навязывал свои поздние представления о Сталине себе тогдашнему. Странное дело, но, так и не попавший в силу сложившихся жизненных обстоятельств под исключительно мощный и порой измалывавший личность в пыль пресс пионерии и комсомола, он вырос, как говорил, «с таким нормальным почтением к вождю, который живет в Кремле. Война, День Победы. И все это совсем, совсем недавно. Никаких сомнений – Сталин велик и всё».

Давид уговорил составить ему компанию Марка – товарища по Художественной школе имени Тараса Шевченко. В поезде кто-то повязал им на левые руки траурные повязки.

Ночевали ребята в Москве у знакомых, живших у станции метро «Красные Ворота». Спали на кухне на раскладушках. Знакомые, когда Давид и Марк сказали им, что приехали на похороны Сталина, оторопели: «Да вы что! Туда нельзя пройти, уезжайте назад». И стали пересказывать уже возникшие слухи о задавленных в толпе на Трубной площади.

«Как это уехать назад? А что мы скажем в Киеве? – вспоминал Давид свои и Марка мысли в тот момент. – Походили по холодной и бесснежной Москве. Действительно, все улицы к центру были перекрыты баррикадами из военных грузовиков с солдатами. Зашли в одну столовку поесть и заодно согреться. А там, в центре между столами, посудомойка в фартуке самозабвенно, сквозь слезы, читает свои стихи о Сталине. Запомнилось, что люди слушали, не переставая есть».

Давид рассказывал Марку, как в 1951 году, когда Киевский театр приехал на гастроли в Москву и участвовал в Декаде украинского искусства, он прогуливался по Александровскому саду вдоль Кремлевской стены и, на что-то засмотревшись, остановился. И вдруг услышал голос: «Проходите». «Я, – вспоминал Давид, – сам себе не поверил, еще раз остановился. И опять человек, идущий мимо, тихо так говорит: “Про-хо-ди-те”. Я потом в театре молодым актерам рассказал, они не поверили, пошли проверять. Все точно: “проходить” разрешается, а останавливаться нельзя. А главное – “гуляющая” охрана».

Когда Давид с Марком отправились искать очередь в Колонный зал, они не видели никакой давки. Где хвост очереди, никто толком не знал. В них разгорался азарт: найти очередь, пройти, попасть непременно. И у Давида возник план. «В 1951 году, – рассказывал он, – Театр имени Леси Украинки приезжал в Москву на Декаду украинской культуры. Играли спектакли на сцене МХАТа, в проезде Художественного театра. Совсем, совсем рядом с Колонным залом. Я там много шатался во время гастролей. В общем-то и двух лет не прошло. С собой у меня было красное, с тисненым золотым орденом удостоверение работника театра. И когда мы подходили к кордонам, я его показывал офицерам и объяснял, что театральная делегация Украины собирается во МХАТе, куда мы и направляемся. Собственно, в этом и была уловка: все стремятся в Колонный зал, а мы – только во МХАТ. Почему-то это действовало».

Когда прошли первый кордон, ребята почувствовали уверенность. К двум часам ночи они добрались до МХАТа. Переулочек был заблокирован с обоих концов войсками. Служебный вход в театр Давиду был знаком. Он надеялся, что вахтер его узнает. Какое там! Раздраженный спросонья дежурный никак не мог внять, что от него хотят. Ни о какой «делегации» он ничего не знает. Пустить согреться не имеет права. Посоветовал пройти чуть дальше к училищу Художественного театра. Давиду и Марку было ясно одно: если они никуда не войдут, не спрячутся, останутся снаружи, то их из переулочка выставят. И они стали колотить в двери входа в мхатовское училище. «Наконец-то, – вспоминал Давид, – вышел заспанный тип: “Ну, чево?” Я ему опять про артистов, про делегацию, про Украину. Словом, всякую чушь. “Ну, ладно, стойте тут до утра” – и впустил нас в предбанник. Это было счастье. Мы уже изрядно устали и замерзли. Тип закрыл на ключ входную дверь, закрыл и вторую, за которой исчез. Мы оказались заперты в небольшом тамбуре. Высокая секция батарей центрального отопления, к которой мы кинулись, была холодная, как лед. Но все же мы прилепились к ней. Такое чудо рефлекса. Много лет спустя, когда мне случалось бывать в училище, я всегда к ней прикасался: греет или все еще холодная?.. Особенно окоченели ноги. Вспомнил, где-то читал, что нужно обернуть ноги бумагой… Все, что было у нас в карманах бумажного, пошло на портянки. Время тянулось, как назло, медленно. Спать совсем не хотелось. Вот только холод… Но воодушевляло чувство победы, почти победы. Ведь цель – в двух шагах. Туда не могут пройти москвичи, а вот мы, настырные провинциалы…»

Около шести утра ребята разбудили «типа». Он их с облегчением выпустил. Они подошли к солдатской цепи. Наконец-то увидели эту самую очередь: черный поток людей на Пушкинской улице, прижатый к домам той стороны, где Колонный зал Дома союзов. «Солдаты так спокойно расступились, – рассказывал Давид, – и мы вошли в этот угрюмый поток. Мы примкнули к очереди замерзших людей возле углового магазина “Колбасы”. И очень даже скоро вошли в этот Колонный зал. И были внутри, шли мимо гроба».

«– И что вы тогда чувствовали? – спросила у Давида театральный критик Римма Кречетова в интервью.

– Точно не помню. Ну, что-то смешанное, траурное и победное: надо же, прошли! Я и сам потом не раз пытался вспомнить, что же я испытал тогда? Что чувствовал? Особенно когда узнал правду о Сталине. Уверен только в одном: ни на секунду не жалею, что поехал, что увидел, что пережил… И, еще раз повторяю, победное чувство, что преодолел, казалось бы, невозможное, – преобладало. И еще: расставание с иллюзиями содержательнее, чем когда одни иллюзии или когда их нет совсем».

«Когда, – вспоминал Давид, – вышли из Колонного зала, было раннее-раннее сероватое утро, начинался новый день. Перед гостиницей “Москва” – пустота. И запомнилось: в этой пустоте, на асфальте какие-то предметы, то ли ботинки, то ли калоши или что-то другое… Почему-то еще не убрано».

На Колонном зале приятели не остановились. Еще раз переночевали на кухне знакомых, и Давид, войдя в победный раж, сказал Марку: «Вот увидишь, мы попадем на похороны, на самую Красную площадь». Но на площадь они не попали, хотя и добрались фактически до стен Кремля. Но в конце Каменного моста наткнулись на тройные заслоны солдат. Из репродукторов гремели речи Молотова, Берии. Ребята видели – с Каменного моста хорошо было видно, – как обезумевшая толпа от Дома Пашкова устремилась в сторону Манежа, прорвав оцепление. Звон разбитого стекла. Крики. Часть толпы замерла. Часть побежала вдоль Манежа. А перед ней – щетина штыков. И толпа остановилась… «Ярость толпы, – говорил Давид, – ничего нет страшнее. Людей охватывает безумие».

Энергия заблуждения, заставившая Давида Боровского моментально сняться с места и отправиться из Киева в Москву на похороны Сталина, явление, что и говорить, из рода гипнотических. Совершенно объяснимая и совершенно на тот момент естественная, она двигала не только Боровским, но и пятнадцатилетним Владимиром Высоцким и многими-многими другими людьми.

Высоцкий написал 8 марта 1953 года стихотворение «Моя клятва».

Опоясана трауром лент,Погрузилась в молчанье Москва,Глубока ее скорбь о вожде,Сердце болью сжимает тоска.Я иду средь потока людей,Горе сердце сковало мое,Я иду, чтоб взглянуть поскорейНа вождя дорогого чело…Жжет глаза мои страшный огонь,И не верю я черной беде,Давит грудь несмолкаемый стон,Плачет сердце о мудром вожде.Разливается траурный марш,Стонут скрипки и стонут сердца,Я у гроба клянусь не забытьДорогого вождя и отца.Я клянусь: буду в ногу идтиС дружной, крепкой и братской семьей,Буду светлое знамя нести,Что вручил ты нам, Сталин родной.В эти скорбно-тяжёлые дниПоклянусь у могилы твоейНе щадить молодых своих силДля великой Отчизны моей.Имя Сталин в веках будет жить,Будет реять оно над землей,Имя Сталин нам будет светитьВечным солнцем и вечной звездой.Друг детства Высоцкого Владимир Акимов, как рассказывал Игорь Кохановский, вспоминал историю появления этого стихотворения, связанную с тем, как они прорывались на похороны Сталина: «Особой доблестью среди ребят считалось пройти в Колонный зал. Мы с Володей [Высоцким] были дважды – через все оцепления, где прося, где хитря; по крышам, по чердакам, пожарным лестницам; чужим квартирам, выходившим черными ходами на другие улицы или в проходные дворы; под грузовиками; под животами лошадей; опять вверх-вниз, выкручиваясь из разнообразнейших неприятностей, пробирались, пролезали, пробегали, ныряли, прыгали, проползали. Так и попрощались с вождем».

Высоцкому в результате этих хитроумных маневров удалось проникнуть в Колонный зал и даже пройти мимо гроба. На Высоцкого все это произвело такое впечатление, что, придя домой, он достал ручку, тетрадь и на одном дыхании написал свою «клятву». Прочитал маме. Она отнесла стихотворение в стенгазету учреждения, в котором тогда работала. Редактор стихи принял «на ура» и с радостью напечатал…

Однажды Боровский в мастерских МХАТа, в столярке, проходил между личными ящичками, где рабочие переодеваются. Какие-то ящички были открыты: вещи, наклеены фотографии из календарей (столяры почему-то одно время вешали у себя японские календари с натурщицами). И среди них вдруг на одной дверце – Сталин. Давид, не задумываясь, сорвал эту фотографию. Никто слова не сказал. Все стояли и смотрели. Он это сделал так, как человек, который имеет право.

…После свадьбы Молостову и Каменьковича поселили поначалу в комнате театрального общежития, в котором жили все приглашенные в театр артисты, в том числе и приехавшие из Москвы выпускники Школы-студии МХАТ, в частности, Олег Борисов. Потом они переехали в квартиру Константина Хохлова. Главный «результат» свадьбы – рождение у пары в 1954 году сына, Жени, ставшего режиссером и театральным педагогом. Евгений Каменькович, как и мама, – обладатель невероятного организаторского темперамента.

Ирина Молостова и Борис Каменькович похоронены в Киеве. Памятник на их могиле на Байковом кладбище сделал Давид Боровский.