Бессмертный катер

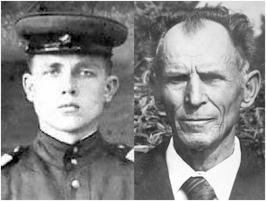

Хамед Айдамирович Турк и Арест Филиппович Завгородний

В период наступательных действий, находясь в распоряжении армии Чуйкова, батальон активными действиями обеспечил продвижение пехоты 92-й отдельной стрелковой бригады и 284-й стрелковой дивизии на 100-150 метров и занятию Мамаева кургана. Проведение этой операции было связано с подрывом железнодорожного моста – ДОТа, который выполнила отважная группа минеров 212-го БИЗа в ночь на 21 ноября 1942 года, в состав которой входили и те, кто должен был высаживаться в Урзуфе, на побережье Азовского моря – красноармейцы Турк Хамед Айдамирович и Завгородний Арест Филиппович.

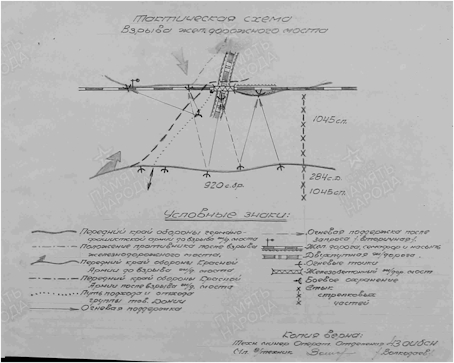

Тактическая схема взрыва железнодорожного моста-ДОТа в г. Сталинграде

Для взрыва ДОТа было затрачено 400 кг тола, который подтаскивался минерами в исключительно трудных условиях минометного и пулеметно-автоматного обстрела.

Под прикрытием огня стрелковых подразделений группа произвела отрывку котлована у начала моста, куда вложили 400 кг взрывчатых веществ и произвели взрыв, в результате которого ДОТ моста вместе с гарнизоном был уничтожен. При взрыве 15 человек гарнизона убито, один взят в плен. Взяты трофеи: один станковый пулемет, два ручных, одна снайперская винтовка и много боеприпасов.

За этот подвиг оба бойца были награждены орденами «Красная Звезда».

По окончании Сталинградской битвы бойцы батальона активно использовались для проведения специальных операций в глубоком тылу противника. Здесь пригодился опыт, заложенный в 1942 году.

Минеры-разведчики 212 БИЗ 43 оинжбр СПЕЦНАЗ старший сержант

Анатолий Иванович Батурин и красноармеец Василий Иванович Негреев

Фрагмент наградного листа на орден «Красная Звезда» на красноармейца

Александра Григорьевича Савченко

Например, 26 февраля 1943 года группа старшего сержанта Батурина (красноармейцы Негреев, Глушак, Савченко) получила задачу взорвать железнодорожный мост в районе села Семеновка, в 3 км южнее станции Кирилловка, в глубоком тылу врага (160км). Отделение, пройдя лед Таганрогского залива, с боем прорвалось через оборону немцев и двинулось к цели, преодолевая вскрывшиеся ото льда реки. Минеры-разведчики преодолевали эти препятствия, идя по горло в ледяной воде и находясь сутками после этого в поле на ветру, во время утренних заморозков. Достигнув цели, группа сняла немецкого часового на мосту и, уложив заряды, взорвала мост. В селе, находившемся недалеко, поднялась тревога, но отделение было уже далеко. Задание командования было выполнено, движение по железной дороге прервано.

И таких выходов в глубокий тыл противника у большинства из 36 минеров-разведчиков 212-го батальона инженерных заграждений, готовившихся к высадке на побережье Азовского моря, было не один и не два. 28 человек из них, к этому времени, были орденоносцами, а это говорит о многом.

Родина никогда не забудет страданий ваших.

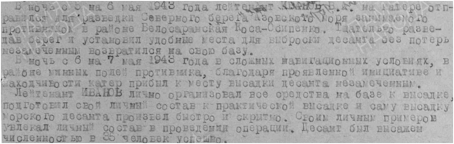

Высадка в ночь с 5 на 6 мая 1943 года, а затем в ночь с 6 на 7 мая прошла успешно. Об этом говорят, как и ранее упомянутое награждение краснофлотца Абрамова, так и наградной лист помощника командира катера СКА-0112 Иванова Владимира Андреевича, в котором достаточно подробно описаны события этих двух ночей.

Фрагмент наградного листа на медаль «За отвагу» на лейтенанта

Владимира Андреевича Иванова.

Помощник командира катера СКА-0112, лейтенант Владимир Андреевич Иванов. Рулевой катера СКА-0412, краснофлотец Гайворонский Павел Филиппович

Интересные дополнения, представляют собой воспоминания рулевого малого охотника СКА-0412 Гайворонского Павла Филипповича: «Очень много мы занимались высадкой отдельных групп разведчиков и единичных товарищей, чаще всего в район между Бердянском и Мариуполем. Мне несколько раз приходилось высаживать разведчиков на шлюпке, и главное, чтобы противник нас не обнаружил. Я, как правило, всегда приносил с собой жменю песка в знак того, что высадка произошла благополучно».

Но вот, что произошло дальше, трудно подвести под какое-то логическое объяснение. Вся группа, все 36 человек пропали без вести.

Как эти, несомненно, высококвалифицированные в военном деле, вообще, и в разведывательно-диверсионной деятельности, в частности, люди могли попасть в руки противника? Их наградные документы изобилуют эпизодами прорыва линии фронта с боем, выхода из окружения, в том числе из «огневых мешков». Вот пара примеров.

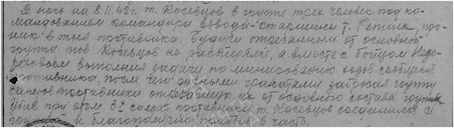

Фрагмент наградного листа на медаль «За отвагу» на красноармейца

Захария Андреевича Косевцова

Фрагмент наградного листа на орден «Красная Звезда»» на красноармейца

Николая Васильевича Банного

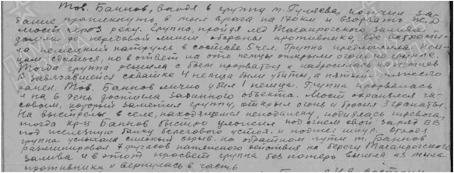

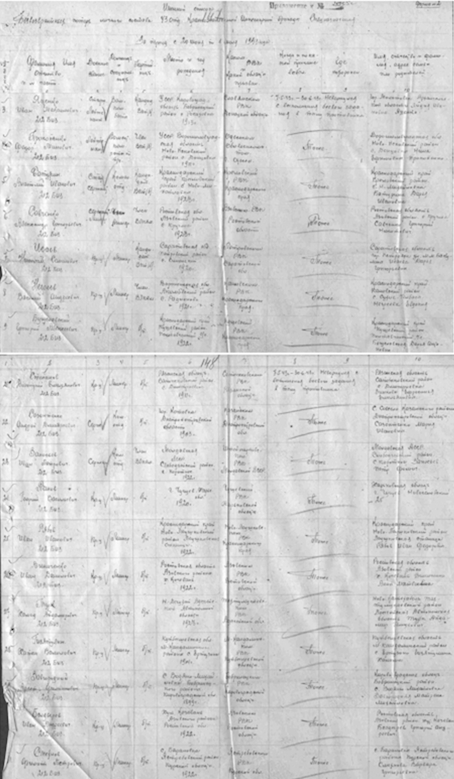

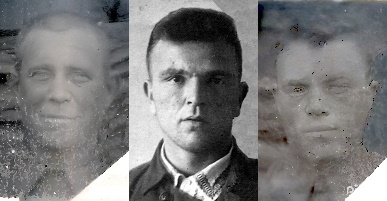

В результате анализа документов на сайте «Память народа» по всем людям из этого списка удалось установить, что из 36 человек – 20 попали в плен, 1 погиб, 1 остался жив и попал к партизанам. Остальные 14 до сих пор числятся пропавшими без вести.

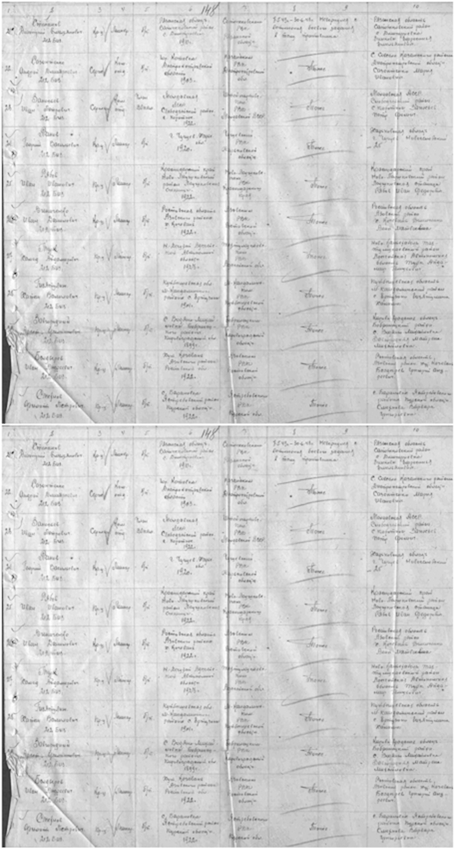

Фрагмент именного списка безвозвратных потерь 43 оибрсн пропавших без вести в период с 7 мая 1943 года по 30 июня 1943 года, листы1 и 2

Фрагмент именного списка безвозвратных потерь 43 оибрсн пропавших

без вести в период с 7 мая 1943 года по 30 июня 1943 года, листы 3 и 4

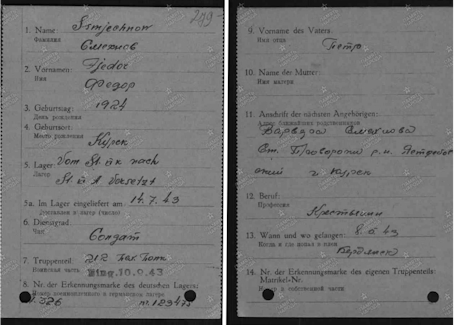

Карточка военнопленного Федора Петровича Смихнова.

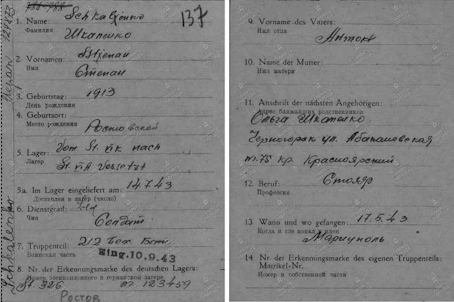

Карточка военнопленного Степана Антоновича Школенко

У девяти человек местом пленения указан – Бердянск, у троих – Мариуполь. Даты пленения имеют разброс: у одного – 7 мая 1943года, у троих – 8 мая 1943 года, у пятерых – 11 мая 1943 года, у двоих – 17 мая 1943 года. У остальных место и дату пленения пока выяснить не удалось.

Минеры-разведчики старший сержант Авилов Георгий Петрович, красноармеец, Школенко Стефан Антонович, старший сержант Ремизов Иван Павлович

За время оккупации в Осипенко (Бердянск) советским командованием было переброшено несколько разведывательно-диверсионных групп. Существует версия, что все они были почти сразу же уничтожены по наводке неизвестного до сих пор предателя.

Такая версия существует и у потомков этих солдат, которых удалось разыскать.

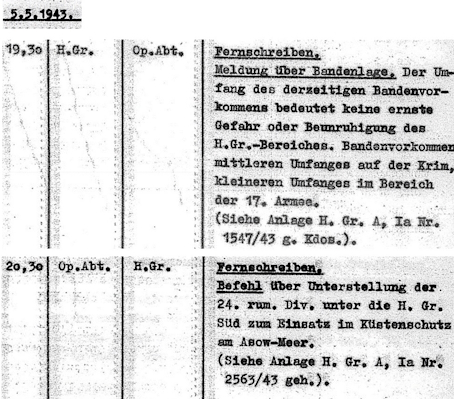

Как бы то ни было, большинство группы попало в плен. В архиве NARA, США (U.S. National Archives & Records Adminisration) были найдены документы, в которых отражена реакция немецкого командования на предполагаемую первую высадку разведчиков. Так, именно вечером 5 мая 1943 года командование группы армий «А» сообщило в оперативный отдел Верховного командования Вермахта о неких действиях «банды» в этом районе. Практически в течение часа был принято решение о передаче в подчинение группе армий «А» 24-й румынской пехотной дивизии, которая с этого момента и до сентября 1943 года занималась береговой обороной побережья Азовского моря от Бердянска до Мариуполя. Вот эти два фрагмента из журнала боевых действий (Kriegtagebuch) группы армий «А» Вермахта.

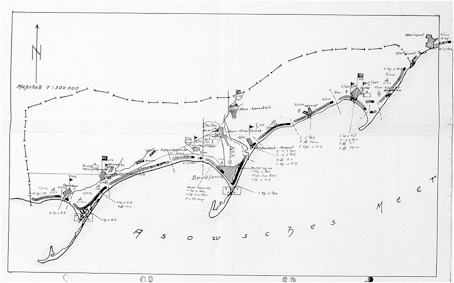

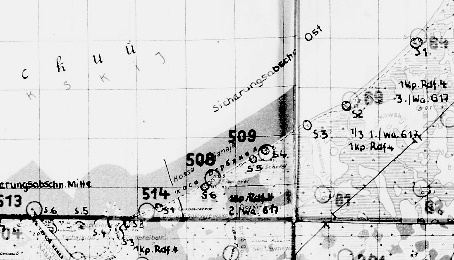

Удалось найти подробную карту расположения подразделений 24-й румынской дивизии на берегу Азовского моря. На ней видно, какая рота, какого полка занимала конкретное место, указано количество пулеметов, минометов и артиллерии на ее участке.

5 мая 1943 года командование группы армий «А» сообщило в оперативный отдел Верховного командования Вермахта

Карта расположения подразделений 24-й румынской дивизии на берегу Азовского моря

Румыны стояли достаточно плотно и, тем более, невероятным кажется, как морякам малого охотника СКА-0412 удавалось высаживать минеров-разведчиков 43-й инженерной бригады специального назначения в таких условиях.

Вывод – разведчики спецназа 43 оибр были пленены именно подразделениями 24-й румынской пехотной дивизии.

Командир 24-й румынской пехотной дивизии генерал-майор Раду Никулеску-Кочиу

(Radu Niculescu-Cociu)

Лагерь военнопленных Stammlager VI/K (326) в Зенне (Senne), Германия

Девять человек из этой группы оказались первоначально в лагере военнопленных VI/К (326) (Kriegsgefangenen-Stammlager VI/K) в Зенне (Senne), Германия, причем примерно в одно время – в июле 1943 года, о чем свидетельствуют их лагерные номера военнопленных: красноармеец Школенко – № 123459; сержант Савченко – № 123460; красноармеец Баннов – № 123462; красноармеец Болдырев – № 123465; красноармеец Глущенко – № 123467; сержант Осипов – № 123468; красноармеец Смихнов – № 123475; красноармеец Негреев – № 123477; красноармеец Богославский – № 123482.

Освобожденные советские военнопленные в лагере Stammlager VI/K (326)

в Зенне (Senne), Германия

Плен для большинства из них продолжался почти два года. Что пришлось пережить солдатам там – одному Богу известно. 2 апреля 1945 года лагерь освободили танковые части 9-й армии США.

Заключение.

После освобождения из плена бывшие минеры-разведчики 212-го батальона инженерных заграждений 43-й отдельной инженерной бригады специального назначения прошли через фильтрационные лагеря. Многие из них после прохождения проверки были вновь призваны в ряды РККА и служили в ней до 1946-1947 г.г.

Послевоенная судьба у всех сложилась по-разному.

Федор Минович Прокопенко работал директором детского дома детского дома № 2 в селе Воронцовка, Ейского района, Краснодарского края.

Василий Андреевич Негреев окончил Симферопольский педагогический институт. Работал учителем в Ленинской средней школе, вел 6 предметов (физика, алгебра, геометрия, черчение, рисование и труды).

Минеры-разведчики 212 БИЗ 43 оинжбр СПЕЦ ефрейтор Николай Семенович Исаев и старший сержант Иван Петрович Заносьев

(фотография из архива Гулецкул Лудмилы Валерьевны)

Минеры-разведчики 212 БИЗ 43 оинжбр СПЕЦ красноармейцы

Георгий Александрович Богословский и Николай Васильевич Баннов

Арест Филиппович Завгородний работал председателем сельсовета в своем родном селе Водяно-Михайловка, Бобринецкого района, Кировоградской области.

Георгий Александрович Богославский почти полвека работал шофером.

Иван Петрович Заносьев работал учителем молдавского языка, а потом долгое время директором школы № 5 села Коротное, Слободзейского района, Молдавской ССР.

Минеры-разведчики 212 БИЗ 43 оинжбр СПЕЦНАЗ лейтенант Федор Минович Прокопенко, старший лейтенант Иван Максимович Яценко,

старшина Алексей Алексеевич Иванов

Интересная особенность. Как известно, перед операциями, проводимыми в тылу противника все разведчики, в том числе и минеры, сдавали свои документы и награды. Большинство родных этих солдат, которых удалось найти, сообщили, что после войны награды им так и не были возвращены. Но главной наградой для них и для всех солдат Великой Отечественной войны, с честью выполнявших долг по защите Родины, является наша Память.

Солдаты! Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий.

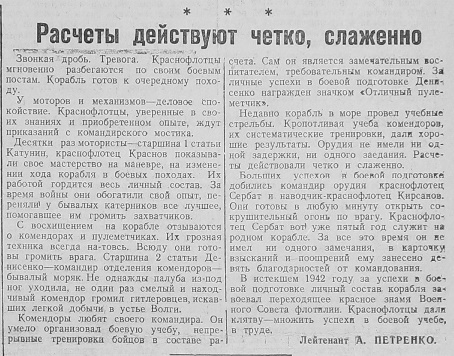

Эпизод 3. Погасить прожектор

10 февраля 1943 года в газете «Красный каспиец» вышла статья «Расчеты действуют четко, слаженно» командира малого охотника М-11 Каспийской военной флотилии А.Г. Петренко. Подводя итоги 1942 года, в этой статье Алексей Гаврилович рассказывает об экипаже своего катера, делая особый акцент на мотористах и комендорах. Совсем скоро фамилии именно этих моряков вновь появятся в статьях газет с отчетами об их успешных действиях уже на Азовском море.

Статья из газеты «Красный каспиец» от 10 февраля 1943 года

Голубая линия

Всего в годы Второй мировой войны сравнимых по протяженности линий обороны существовало только три: это линия Мажино во Франции, линия Маннергейма в Финляндии и немецкая «Голубая линия» на Кубани. Левофланговый участок «Головы гота» («Gotenkopf») упирался в Азовское море и начинался у Курчанского лимана. В описываемой нами истории нас интересует именно он. Оборону самой «Голубой линии» на этом участке осуществляла 50-я пехотная дивизия Вермахта. А вот для прикрытия левого фланга, т.е. побережья Азовского моря, была создана боевая группа «Брюкер» («Brücker») под командованием полковника Отто-Германа Адольфа Брюкера (Otto-Hermann Adolf Brücker) – командира 419-го гренадерского полка 125-й пехотной дивизии. Боевая группа "Брюкер" с 7 мая 1943 года заняла участок северо-восточного побережья устья Кубани (включительно) и должна защищать побережье как от обхода лагун, так и от нападения вдоль береговой полосы и от высадки советских десантов на берег.

Командир боевой группы «Брюкер» полковник (на фотографии генерал-лейтенант) Отто-Герман Адольф Брюкер (Otto-Hermann Adolf Brücker)

Фрагмент карты обороны побережья Kampfgruppe Brücker 5.5.1943.

(NARA T312 R0724-0235)

Состав группы: а) 419-й гренадерский полк, из которого 1-й батальон – в сменном составе, в качестве резерва корпуса в Темрюке; б) 1-й дивизион 125-го артиллерийского полка, в) 4-й велосипедный батальон, г) 617-й охранный батальон, д) 3-й саперный батальон 73-го пехотного полка, е) 1-й батальон 933-й местной комендатуры, ж) команда штурмботов Вайгеля, з) эскадра моторных лодок 17-го армейского корпуса, и) 1-й взвод роты T 86-го легкого зенитного дивизиона (3,7 – см 3 орудия), к) 2 прожектора (60 см)1-й роты 89-й легкого зенитного дивизиона и ряд других подразделений.

Немецкий ДОТ на косе Вербяная

617-го охранный батальон, усиленный зенитками 86-го легкого зенитного дивизиона и двумя прожекторами 89-й легкого зенитного дивизиона несли охрану побережья в этом районе (от устья реки Кубань и вдоль косы Вербяная), причем прожектора находились на опорном пункте 514 «Лихтенштейн» и опорном пункте 508 «Эльзас».

Набеговая операция

4 июня 1943 года отряд в составе СКА-0412, БКА-112, БКА-114 вышли из Приморско-Ахтарской к цели. До подхода наших катеров советская авиация нанесла бомбовый удар по району Темрюк-Голубицкая. В 01:04 СКА-0412 лег на боевой курс и открыл огонь по Чайкино. Ведя огонь по берегу, в 01:10 СКА-0412 имел стычки с двумя парами немецких катеров обороны порта – 5 катеров RK и 2 катера флотилии береговой обороны Азовского моря – RAS противника и наблюдал три попадания в них (в действительности ни один из катеров повреждений не получили).

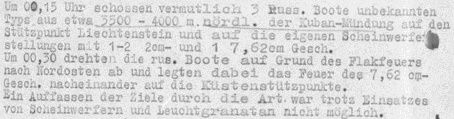

Фрагмент журнала боевых действий боевой группы «Брюкер» за 5 июня 1943 года

Зенитный прожектор 60-cm Flakschweinwerfer (Flak-Sw 36)

Немецкие катера береговой обороны ответили пулеметным огнем, но это не помешало выполнению задачи. В 01:22 наша и неприятельская группа катеров разошлись, и СКА-0412 и БКА легли на курс в базу. За время боя СКА-0412 израсходовал 191 45-мм снаряд и 250 патронов ДШК.

Вот что записано в журнале боевых действий боевой группы «Брюкер» за 5 июня 1943 года: «В 00:15, предположительно, 3 русских катера неизвестного типа обстреляли базу Лихтенштейн и наши прожекторные позиции из 1-2 2-см и 1 7,62-см орудий примерно с 5500-4000 м к северу от устья Кубани. В 00.30 из-за зенитного огня русские катера повернули на северо-восток и последовательно открыли огонь из 7,62-см орудий по береговым опорным пунктам. Несмотря на использование прожекторов и светошумовых гранат, обнаружить цели артиллерией не представлялось возможным».

Немедленно направленные в 04:45 на помощь немецким катерам артиллерийский лихтер MAL 1 и морская десантная баржа F 401 не смогли атаковать советские катера из-за большого расстояния между ними. Помимо плановых целей, наш отряд на обратном пути обстрелял Вербяную косу и завершил операцию без боевых потерь и повреждений. Из-за раздутия гильз у охотника вышли из строя 45-мм орудие и ДШК. По итогам набега считались уничтоженными два прожектора (в устье р. Кубань- опорный пункт 514 «Лихтенштейн» и на косе Вербяная – опорный пункт 508 «Эльзас»), была приведена к молчанию одна батарея и наблюдался сильный взрыв в порту (Темрюк). Этот эпизод описывается и в КТВ Адмирала Черного моря и боевой группы полковника Брюкера (Kampfgruppe Brücker), подразделения которой несли охрану побережья в этом районе. Сведений о потере прожекторов нет, однако в вечернем сообщении 17 армейского корпуса указано, что в результате ударов по Темрюку в ночь с 4 на 5 июня тяжело ранено 2 солдата, разрушено несколько домов.

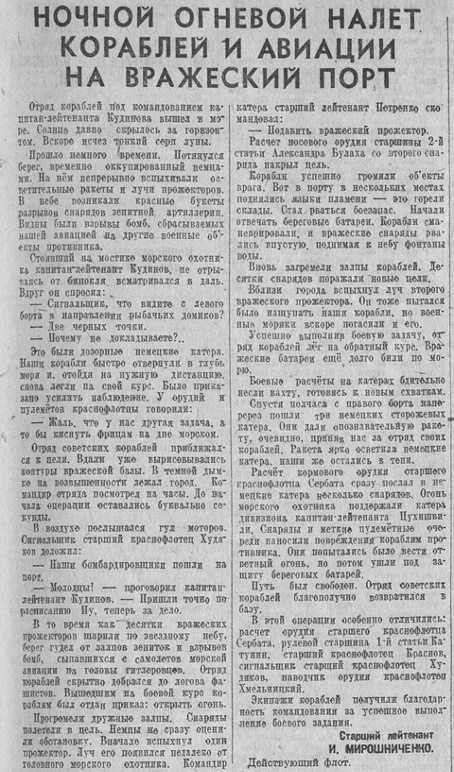

Корреспондент газеты «Красный флот» Иван Мирошниченко, вероятно участвовавший в этой операции, написал большую статью «Ночной огневой налет кораблей и авиации на вражеский порт», которая был опубликована 17 июня 1943 года.

Продолжение следует

Обстрелы Темрюка и побережья Азовского моря Азовская военная флотилия продолжала довольно регулярно. В ночь на 18 июня 1943 года СКА-0112 и БКА-113, выходившие на поиск противника в район Темрюка обстреляли косу Вербяная. Эти же катера и бронекатер № 112 в ночь на 20 июня вновь обстреляли Темрюк и косу Вербяная.

В ночь с 20 на 21 июня 1943 года из Приморско-Ахтарской малый охотник СКА-0412 повел за собой бронекатера БКА-111 и БКА-112 на

обстрел Темрюка и Вербяной косы, занятых противником.

Статья из газеты «Красный флот» от 17 июня 1943 года

Погода (северный ветер 4 балла, волнение на море 3 балла). По немецким данным огонь велся с 23:35 (мск.00:35) до 24:00 (мск.01:00). В 00:47 в ходе обстрела с расстояния 8-10 км, в расположении противника был отмечен взрыв (по данным боевой группы «Брюкер» занимавшей оборону побережья, 1 человек ранен. Повреждены 2 больших штурмовых катера и 2 легких катера), а на побережье засекли несколько огневых точек.

Разрушенные дома в городе Темрюке. 1943 год

Быстроходная десантная баржа F 401 в порту

В 23:47 (мск.00:47) немецкая быстроходная десантная баржа F 401 вышла из Темрюка и вела по нашему отряду безрезультатный огонь. В 01:00 советские катера прекратили огонь и ушли на север от Темрюка. В 01:45 советские катера на короткое время вошли в визуальный контакт с быстроходной десантной баржей F 401. Из-за усиления ветра до 5-6 баллов в 02:45 F 401 прекратила преследование катеров Азовской флотилии.

В этой истории интересна оценка командованием противника действий наших моряков. Оно пишет, что из-за тяжелых погодных условий передовая позиция для защиты Темрюка перед устьем Кубани в эту ночь не была занята немецкими кораблями, при этом указывая, что наши моряки в таких условиях смогли провести обстрел. Фактически немецкое военно-морское командование приводит наших моряков в пример.

Участники набеговых операций на Темрюк, слева-направо:

старший краснофлотец Худяков Геннадий Степанович – старший сигнальщик,

старшина 2 статьи Булах Александр Григорьевич – командир отделения комендоров,

старший краснофлотец – моторист Краснов Михаил Георгиевич

Подводя итоги

Набеговые операции, не смотря на кажущуюся простоту, были серьезным воздействием на коммуникации противника. Причем этим оружием пользовались не только наши моряки, но и враг. Недаром, в ответ на нашу набеговую операцию на Темрюк 4-5 июня, противник провел аналогичную операцию, названной «Алмерия», против нашей базы в Приморско-Ахтарской.

Фрагмент наградного листа орденом «Красное Знамя»

Булаха Александра Григорьевича.

Что же касается ликвидации прожекторов противника, то, не смотря на отсутствие подтверждения противником, такое событие вероятнее всего было. Не без основания в наградном листе командира отделения комендоров Булаха Александра Григорьевича указано о трех уничтоженных прожекторах.

Эпизод 4. На отходе

События этого эпизода начались за несколько дней до развязки. Немецкое военно-морское командование, в лице Адмирала Черного моря Густава Кизерицки, разработало операцию под названием «Алмерия» («Almeria»). Главной целью этой операции была советская база Азовской военной флотилии в Приморско-Ахтарской.

Применение морской дымовой шашки

План немецкой операции

6 июня 1943 года на основании данных воздушной разведки Адмиралом Черного моря был издан приказ № 150 AI.

Целью этого приказа было уничтожение советских катеров и судов находившихся в Приморско-Ахтарской путем обстрела причалов и кораблей на рейде, в гавани. Главными действующими лицами должны были стать морские артиллерийские лихтеры 3-й артиллерийской флотилии, в количестве трех единиц (MAL1, 2, 3 и прикрывавших их трех минных тральщиках (R 30 от Дунайской флотилии – 30-й флотилии минных тральщиков, R 163 и R 166 от 3-й флотилии минных тральщиков). После обстрела предполагался отход всеми наличными силами в район Темрюка. Изначально предполагалось, что день-X будет 8 июня. Однако в дальнейшем эта дата сместилась на 10 июня. В этот день в 13:30 по берлинскому времени из Темрюка вышли MAL 1, MAL 2, MAL 3, R 163, R 166 и R 30 для участия в операции. Отрядом командовал командир 3-й флотилии артиллерийских лихтеров (3. Marineartillerieleichter-Flottille) капитан-лейтенант Генрих Васмут (Kapitänleutnant Heinrich Wassmuth) на R-163. В 03:00 11 июня 1943 года отрядом немецких кораблей (MAL 1, MAL 2, MAL 3) был проведен обстрел Приморско-Ахтарской, при этом наблюдались попадания в пристанционные мосты и портовые сооружения, отдельные пожары. Артиллерийским лихтерами было израсходовано 440 снарядов 88-мм калибра. Во время обстрела 3 советских катера вышли из гавани и попали под огонь 3,7-сантиметровых катеров охранения (R 163, R 166 и R 30).