Бессмертный катер

Ранее 11 июня порт Ахтари уже был атакован легкими немецкими военно-морскими силами, что дало хорошие результаты. В ходе этой операции советские военные корабли были выведены из Ахтари и попытались вытеснить немецкое соединение. Однако прежде чем противник успел применить свое оружие, его катера уже находились под огнем наших дальнобойных орудий. После нескольких удачных попаданий вражеские катера развернулись и побежали обратно в Ахтари.

Во время дальнейшего обстрела на севере появился еще один вражеский катер, который был немедленно взят под плотный залповый огонь; только благодаря быстрой постановке дымовой завесы советский корабль смог избежать уничтожения. Теперь большевики пытались использовать бомбардировщики, но получили такие тяжелые удары, что один человек из его экипажа выпрыгнул с парашютом. Сам самолет исчез при резком снижении высоты в направлении побережья.

После всех этих мероприятий немецкие вооруженные силы в полном составе вернулись на свои базы без каких-либо сбоев».

Эпизод 1. Крещение огнем

26 марта 1943 года часть катеров Каспийской флотилии, включая М-11 (СКА-0412), была перебазирована по железной дороге в Ейск, и 04 апреля 1943 года включена в состав Азовской военной флотилии Черноморского флота.

Враг не дремлет

Враг, после потери Таманского полуострова, понимая, что Азовское море перестало быть его «внутренним» морем, тщательно отслеживал ситуацию, ведя воздушную разведку вероятных мест дислокации советских морских сил. С каким сильным и подготовленным врагом сражались наши моряки говорят документы противника, из журнала боевых действий Адмирала Черного моря (Kriegstagebuch des Admiral Schwarzes Meer. 16-30 april 1943), который находятся в национальном управлении архивов и документации (NARA, США). Можно проследить последовательность действий противника (от предположений, обнаружения катеров, принятия решений, нанесения удара и до его последствий).

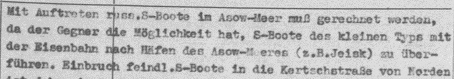

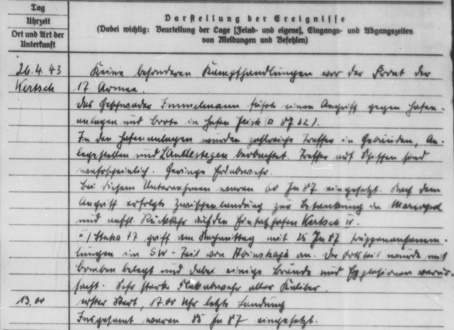

Фрагмент из журнала боевых действий Адмирала Черного моря за 16 апреля 1943года

Вот выдержки из этого журнала. Они расположены последовательно с 16 апреля по 25 апреля 1943 года:

16 апреля 1943 года. Появления русских быстроходных катеров в Азовском море следует ожидать, поскольку противник имеет возможность перебрасывать быстроходные катера малого типа по железной дороге в порты Азовского моря (например, Ейск).

23 апреля 1943 года. В портах Азова, кроме обычных рыболовецких судов, находящихся в Ейске, 6 маломерных судов с вооружением, в том числе 3 катера типа моторные.

24 апреля 1943 года. Судя по аэрофотоснимкам азовских портов, противник, вероятно, перебросил в Ейск несколько небольших катеров на железнодорожном транспорте. Согласно фотоснимкам, 3 из 6 катера можно назвать моторными катерами. Кроме того, в Ейске, Ахтари и небольших рыбацких портах на восточном побережье Азовского моря в большом количестве были обнаружены рыболовецкие суда (гребные суда).

Крупные операции против наших транспортных средств снабжения, проводимые в основном с использованием превосходящих в артиллерийском отношении быстроходных десантных барж, или крупные десантные операции, не могут быть выполнены с использованием этих транспортных средств. Несмотря на это, группа Юг стремится уничтожить эти небольшие вооруженные суда, вновь появившиеся в Азовском море, для предотвращения скопления сил противника и предотвращения нападений противника на наши собственные пути снабжения, порты и побережье.

Судя по аэрофотоснимкам, транспортные средства находятся во внутренней гавани Ейска у причала.

Я вижу следующие способы уничтожения транспортных средств в порту или при выходе из порта:

1) Артиллерийский непосредственный обстрел с моря с помощью моторных тральщиков или быстроходными десантными баржами MFP (морские артиллерийские лихтеры MAL, которые должны быть переброшены в Азовское море, могут прибыть не ранее начала мая).

2) Постановка минного заграждения перед Ейским морским портом.

3) Атака авиацией с применением бомб и бортового оружия.

По п.1): Артиллерийский обстрел лодок в порту малоперспективен, так как из-за глубины воды и расположения порта обстрел должен вестись с большей дистанции, поэтому шансы попасть в лодки, стоящие у причала, невелики.

Кроме того, перед тем как в 1942 г. порт был очищен от противника, у Ейска были заложены многочисленные ELM (I), которые разминированы только в непосредственной близости, так что для развертывания флотилии для атаки порта нет достаточно большой разминированной зоны.

По п.2): Против небольших судов, т.е. с малой глубиной, в Таганрогском заливе, где перепады уровня воды достигают 3 м, нельзя ставить якорные мины, так как их пришлось бы сбрасывать со слишком большой глубиной, чтобы избежать подъема мин на поверхность во время отлива. Бесконтактные мины неэффективны против лодок – вероятно, это деревянные или даже алюминиевые лодки.

По п.3): Я думаю, наилучший успех возможен от внезапного нападения на Ейск с использованием сильных военно-воздушных сил.

Поэтому я предлагаю I авиакорпусу как можно скорее атаковать небольшие суда, находящиеся в порту Ейска, бомбами и бортовым вооружением.

25 апреля 1943 года. Вопреки моему предложению сначала атаковать Ейск в ходе наших воздушных налетов в Азовском море, поскольку там было обнаружено наибольшее скопление судов, I авиакорпус первым атаковал Приморско-Ахтарский. Это изменение было необходимо в связи с тем, что маршрут следования в Ейск слишком далек от нынешних стартовых площадок для сопровождающих истребителей, и поэтому истребители необходимо сначала перебросить в Мариуполь. Однако нападение на Ейск должно произойти еще в эти дни.

Фрагмент из журнала боевых действий Адмирала Черного моря за 25 апреля 1943года

О нападении на Ахтарский I авиакорпус сообщает в 21:54: Сильные пожары в порту и городе Ахтарский. Количество затонувших катеров установить невозможно, так как причалы скрыты облаками дыма. На рейде, на 1 брошенном моторном катере, пожар.

Как мы видим, появление малых охотников на Азовском море не осталось незамеченным – малые охотники обнаружила немецкая воздушная разведка. Естественно, что у немецкого командования появилась цель уничтожить наши катера и вопрос лучше всего решить внезапным налетом больших сил авиации на Ейск. Второстепенной целью должна была стать Приморско-Ахтарская.

И хотя 25 апреля вместо Ейска немецкая авиация со страшной силой ударила по Приморско-Ахтарской, уже на следующий день Ейск подвергся удару…

М-11 в Ейске

В феврале 1943 года малый охотник М-11 был переименован в СКА-0412, тем не менее, даже после переброски на Азовское море, сами моряки, в том числе и в документах, называли его под прежним индексом. Будем называть его так и мы.

Прибывшие в Ейск малые охотники, включая и М-11, были спущены на воду еще 5 апреля 1943 года. Однако до 23 апреля включительно, вплоть до прихода первой цистерны с топливом, они не могли выходить в море. Только 25 апреля М-11 вступил в строй.

Трудно сказать, чем конкретно в этот период занимался экипаж малого охотника, но судя по традициям, заведенным на катере еще в довоенный период, можно предположить, что это были занятия по боевой подготовке. Комендоры катера не раз занимали призовые места на стрельбах, проводившихся на Каспийской военной флотилии.

Стойкость

«26 апреля 1943 года, около 12 часов, был произведен первый в этом году налет фашистской авиации на Ейский порт.

Аэрофотосъемка Ейска от 09.06.1943 г. На снимке немецкими дешифровальщиками идентифицированы три R-boote (малые охотники), которые пережили

бомбардировку 26-27 апреля 1943 года, среди них и М-11

Налет был неожиданный: не было ни сигнала воздушной тревоги, ни зенитного огня. Бомбили одномоторные пикирующие бомбардировщики… На берегу, недалеко от мола, на откосе в воронке от разорвавшейся бомбы лежало нечто в изодранной осколками стеганке…Описанные жертвы от бомбежки – это не единственный случай. Гражданского населения от бомбежек погибло много». Так описал налет работник завода «Полиграфмаш» Н.П. Макухин.

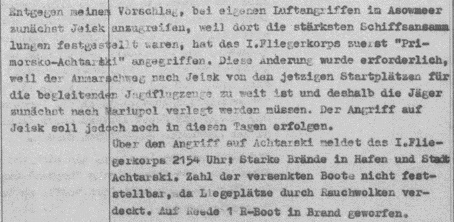

Самолеты Junkers-Ju-87B-Stuka 5-го штаффеля группы II/StG2

Фрагмент карты Главного командования Люфтваффе "Боевые действия в воздухе на Восточном фронте в апреле 1943 г." за 27-28 апреля 1943 года

А вот как описывает свои действия противник: «26 апреля 1943 года эскадра «Immelmann» вела атаку на портовые сооружения и катера в порту Ейск (Qu. 8732). Погода в зоне атаки безоблачная.

В портовых сооружениях наблюдалось множество попаданий в здания, сооружения и посадочные площадки. Попадания на корабли вероятны. Низкая зенитная защита.

В этой операции было задействовано 60 Ju 87. После атаки произведена промежуточная посадка для заправки в Мариуполе и последующая посадка. Возвращение в операционный порт Керчь IV (аэродром Багерово). Сброс бомб: 37,0 т.»

Фрагмент из журнала боевых действий штаба эскадры StG2 за 26 апреля 1943года

Устранив повреждения, вечером того же дня, СКА-0412 вышел для выявления морских дозоров неприятеля в районе Белосарайская-Мариуполь.

27 апреля 1943 года, в 13:50 начался очередной налет на Ейск. На этот раз 26 самолетов Ju 87 соединений пикирующих бомбардировщиков I/StG3 и II/StG77 атаковали портовые сооружения и суда в порту Ейска. Погода в целевом пространстве: безоблачная, слегка туманная.

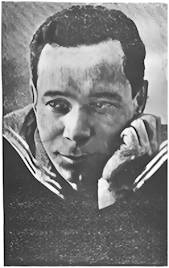

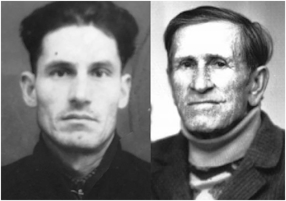

Радист, краснофлотец Василий Федорович Дроздов, один из членов экипажа, о котором упоминается в статье в газете «Красный каспиец» (фотография из архива внучки – Натальи Копыловой). Командир катера, старший лейтенант Алексей Гаврилович Петренко («© Центральный военно-морской музей, г. Санкт-Петербург, Россия, 2025»)

Немецкими бомбардировщиками было достигнуто несколько прямых попаданий по портовым сооружениям и наблюдалось несколько взрывов и продолжительных пожаров. Враг отмечал вероятное потопление некоторых кораблей.

Военный корреспондент Александр Алексеевич Маковский,

автор статьи в газете «Красный каспиец»

Однако в порту Ейска оба эти дня три «мошки» вели бой.

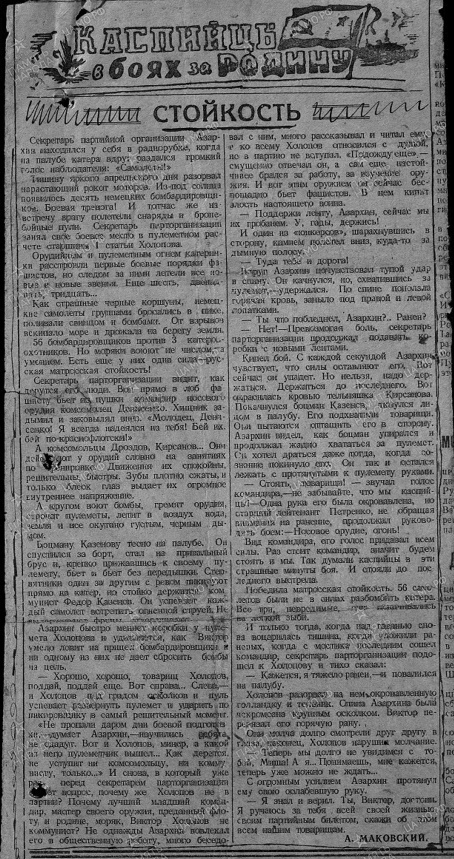

Бой моряков малого охотника М-11 с авиацией противника в эти дни, по горячим следам, был описан военным корреспондентом А.А. Маковским в № 125 газеты «Красный каспиец» от 30.05 1943 года. Статья называлась «Стойкость». Из газетной статьи становится понятно, что малые охотники отчаянно сопротивлялись и, по крайней мере, не смотря на полученные повреждения – остались в строю. Однако испытание огнем не прошло бесследно.

Вырезка из газеты «Красный каспиец» № 125 от 30 мая 1943 года

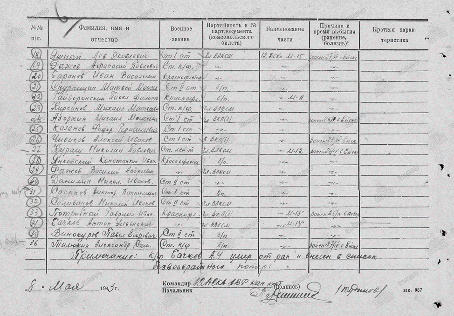

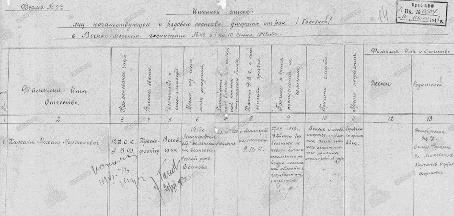

Из донесения командира 12-го дивизиона сторожевых катеров Азовской военной флотилии о безвозвратных потерях № 03 от 8 мая 1943 года

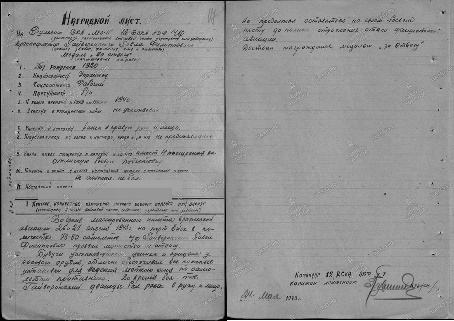

Пять человек из экипажа катера после этого боя оказались в госпиталях с ранениями разной степени тяжести, еще несколько человек, включая командира катера старшего лейтенанта Петренко Алексея Гавриловича, получили легкие ранения, которые не потребовали госпитализации.

Боцман, старшина 1 статьи Федор Герасимович Казеннов. Радист-пулеметчик, старшина 1 статьи Михаил Моисеевич Азархин (фотография из архива сына – Азархина Владимира Михайловича). Кок, старшина 1 статьи Алексей Иванович Чивиков

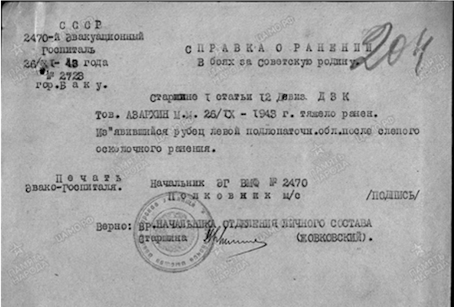

Справка эвакуационного госпиталя № 2470 о ранении Азархина М.М.

(в справке ошибочно указана дата ранения – 26 сентября 1943 года)

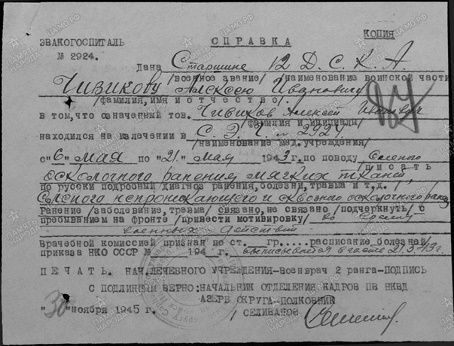

Справка эвакуационного госпиталя № 2924 о ранении Чивикова А.И.

В результате полученного тяжелого ранения боцман катера, старшина 1-й статьи Казеннов Федор Герасимович был списан с катера.

Также тяжелые ранения получили радист-пулеметчик, старшина 1-й статьи Азархин Михаил Моисеевич (слепое осколочное ранение в левую подлопаточную область) и кок, старшина 1-й статьи Чивиков Алексей Иванович (сквозное пулевое ранение в предплечье левой руки и слепое осколочное ранение в спину). Рулевой, краснофлотец Гайворонский Павел Филиппович в этом бою был ранен в правую руку и лицо.

Однако самой драматичной оказалась судьба весовщика, старшего краснофлотца Кирсанова Михаила Мартыновича, получившего слепое осколочное ранение поясничной области с повреждением позвонков.

Из донесения начальника военно-морского госпиталя № 48 о безвозвратных потерях

№ 0104 от 10 июня 1943 года о смерти Кирсанова М.М.

Комендор-весовщик, старший краснофлотец Михаил Мартынович Кирсанов

От полученных ранений Кирсанов М.М. скончался в госпитале 10 июня 1943 года и был похоронен на городском кладбище г. Ейска.

Или в суматохе тех дней, или еще по каким-то причинам, но родственникам Кирсанова М.М. не сообщили о его гибели, и они считали его пропавшим без вести. Да и в «Книгу Памяти» Новгородской области Кирсанов М.М. был внесен как пропавший без вести. Летом 2017 года удалось разыскать его родственников и передать им все документы, связанные с обстоятельствами его гибели и местом захоронения.

Уже в 2020 году благодаря сотруднику Ейского краеведческого музея Найденовой Ирине случилось маленькое чудо – фамилия Кирсанова Михаила Мартыновича к Дню Победы появилась у Вечного Огня города Ейска.

Ни что не забыто

Военная история малого охотника М-11, как мы видим, началась с испытания огнем, в котором его экипаж проявил себя с самой лучшей стороны. Катер оказал достойное сопротивление авиации противника и был сохранен для дальнейших действий на Азовском море. Казалось бы, это должно было быть как-то отмечено и награждением отличившихся моряков. Однако в мае 1943 года, по результатам этого боя был награжден только рулевой, краснофлотец Гайворонский Павел Филиппович.

Рулевой, краснофлотец Павел Филиппович Гайворонский (фотография из архива дочери – Булаенко Александры Павловны), боцман, главный старшина Виктор Сергеевич Холопов (фотография из архива Сысоева Дмитрия)

Для других же членов экипажа этот бой был отмечен, как один из поводов для награждения, только в наградных документах в сентябре 1943 года, а для тех, кто в результате ранений покинул катер и гораздо позже – в ноябре 1947 года (например, для Азархина М.М. и Чивикова А.И.).

Стоит отметить, что статья в газете «Красный каспиец» от 30.05.1943года, была приложена как один из документов, подтверждающих подвиг Михаила Моисеевича Азархина.

Помощник командира катера, лейтенант Михаил Андрианович Соколов, моторист, старшина 1 статьи Алексей Иванович Катунин (фотография из архива сына – Катунина Николая Алексеевича)

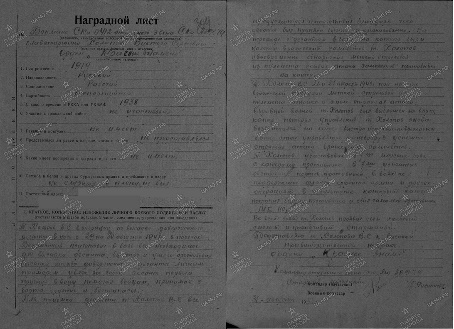

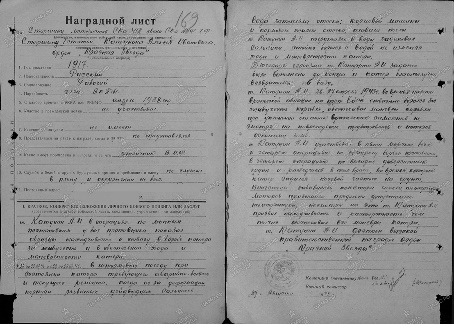

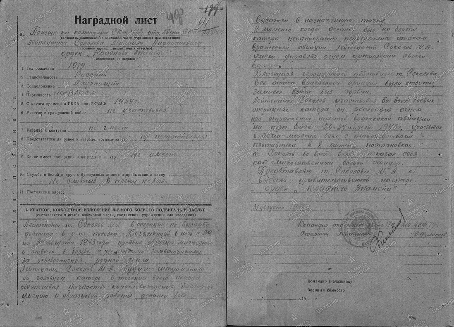

Наградной лист на медаль «За отвагу» на рулевого Гайворонского П.Ф.

Наградной лист на орден «Красного Знамени» (фактически вручен орден «Красной Звезды») на боцмана Холопова В.С.

Наградной лист на орден «Красной Звезды» на старшину мотористов Катунина А.И.

Наградной лист на орден «Красного Знамени» (фактически вручен орден «Красной Звезды») на помощника командира Соколова М.А.

Послесловие

Уже через три дня, не смотря на понесенные потери, малый охотник М-11 (СКА-0412) участвовал в высадке десанта у косы Вербяная.

Минер, краснофлотец Коршунов Сергей Семенович, участник десанта на косу Вербяная

Об ожесточенности того боя говорит изрешеченный пулями мегафон со СКА-0412, который сохранил помощник командира катера Соколов Михаил Андрианович.

Сейчас мегафон находится в экспозиции Центрального военно-морского музея

в Санкт-Петербурге

Установка мраморной плиты с фамилией Кирсанова М.М. на мемориальном комплексе «Павшим героям» в г. Ейске, 2020 год

Эпизод 2. Инженерный спецназ. Триумф и трагедия

У многих спецназ ассоциируется с последней надеждой и спасением, с тем, что служат в нем супергерои, которые могут найти выход из любой ситуации и всегда остаются в победителях. Этому образу немало способствуют современные средства массовой информации и кино. Настоящие бойцы сил специального назначения – обычные люди, только имеющие особые навыки ведения боевых действий и способные эффективно эти навыки применять. Так было и в годы Великой Отечественной войны.

Необычное награждение

Изучая историю малого охотника СКА-0412 Азовской военной флотилии Черноморского флота и его экипажа, я столкнулся с интересным награждением.

Старший моторист катера СКА-0412, краснофлотец Федор Иванович Абрамов; командир 43 оинжбр СПЕЦНАЗ, полковник (на фото в звании майора)

Иван Порфирьевич Корявко

6 июля 1943 года старший моторист малого охотника 12-го дивизиона сторожевых катеров Абрамов Федор Иванович был награжден медалью «За боевые заслуги». Казалось бы, что необычного? Заслуженная награда нашла своего героя. Все так, если бы не одно «но».

Старший краснофлотец Абрамов был награжден не приказом Азовской военной флотилии, а приказом сухопутной воинской части – 43-й отдельной Краснознаменной инженерной бригады специального назначения. Приказ подписал ее командир – полковник Корявко.

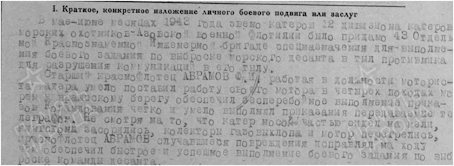

Фрагмент наградного листа на медаль «За боевые заслуги» на моториста

Абрамова Федора Ивановича

В наградном листе Абрамова Федора Ивановича указывалось, что в мае-июне 1943 года звено катеров 12 ДСКА было придано 43-й инженерной бригаде спецназначения. И действительно в книге В.А. Сутормина и М.Э. Морозова «Большая война черноморских малых охотников» мы находим этому подтверждение.

Подготовка к десанту

Первым местом высадки разведгруппы в ночи с 5 на 6 и с 6 на 7 мая 1943 года был Урзуф. Это населенный пункт на побережье Азовского моря, находящийся примерно посередине, между Бердянском и Мариуполем.

Фрагмент боевого распоряжения 43 оинжбр СПЕЦНАЗ № ОП/00125 от 25.04.1943г

Операция по подготовке этого разведывательно-диверсионного морского десанта началась еще в апреле, когда в соответствии с боевым распоряжением 43-й отдельной Краснознаменной инженерной бригады специального назначения № ОП/00125 от 25 апреля 1943 года было приказано выделить взвод минер-партизан в количестве 40 человек для участия в операции по разрушению коммуникаций в тылу противника и к исходу 27.04.1943г. сосредоточения в городе Ейске.

Как известно, Ейск в этот период был главной базой 12-го дивизиона сторожевых катеров Азовской военной флотилии, в состав которой и входили малые охотники СКА-0112 и СКА-0412, назначенные для высадки десанта в районе Урзуфа.

Фрагмент боевого распоряжения 43 оинжбр СПЕЦНАЗ № ОП/00628 от 27.04.1943г

Фрагмент боевого распоряжения 43 оинжбр СПЕЦНАЗ № ОП/00628 от 27.04.1943г

27 апреля 1943 года группе была направлена карта действий и указания командиру взвода минер-партизан о действиях взвода при выполнении операции по разрушению коммуникаций в тылу противника.

Все было готово. В качестве десантников 43-я инженерная бригада выделила минеров- разведчиков 212-го батальона инженерных заграждений – 36 человек, прошедших жестокую школу отступления к Сталинграду и не менее жестокую – бои в самом Сталинграде. Определены катера для высадки. Оставалось дождаться благоприятной погоды для операции и приказа на высадку.

Родина никогда не забудет подвигов ваших

Кем же были, скрывающиеся за интригующим названием «минеры-разведчики», воины 212-го БИЗ?

14 сентября 1942 года начальник инженерных войск Сталинградского фронта генерал- майор Шестаков подписал приказ о формировании 43-й отдельной инженерной бригады специального назначения. На ее формирование были обращены 4 саперных батальона Оперативной группы заграждения резерва главного командования (РГК).

Полковник (на фото в звании подполковника) Илья Григорьевич Старинов

Одним из этих батальонов был 1581-й отдельный саперный батальон, сформированный 17 октября 1941 года и в декабре 1941 года – январе 1942 года одна из его рот была выделена для формирования сводного батальона, подготовкой которого занимался известный разведчик-диверсант Илья Григорьевич Старинов, в то время начальник оперативно- инженерной группы на Южном фронте.

Приведение этого саперного батальона в состояние, допускающее его использование для минно-подрывных работ, заняло целый месяц. В результате 1581-й саперный батальон мог «соревноваться» с лучшими армейскими инженерными частями.

Бойцы батальона приняли участие в «ледовых рейдах» советских диверсантов в Приазовье в начале 1942 года. Приданный летом 1942 года 64-й Армии батальон участвовал в оборонительных боях на Сталинградском направлении.

В состав 43-й отдельной инженерной бригады специального назначения батальон вошел как 212-й батальон инженерных заграждений, и уже через пять дней обстановка вынудила послать неукомплектованный батальон на выполнение заданий штаба фронта, будучи приданным 62-й Армии генерал-лейтенанта Чуйков Василия Ивановича. В период оборонительных боев в Сталинграде 212-й БИЗ работал в районах СТЗ, заводов «Красный Октябрь», «Баррикады», оврага Банный, Мамаева кургана и других, как по установке минных заграждений, так и разрушения важных объектов в ближнем тылу противника.

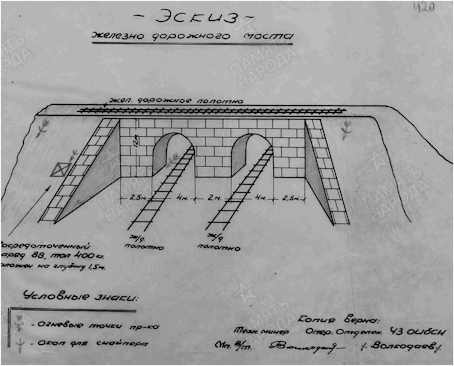

Эскиз железнодорожного моста- ДОТа в городе Сталинграде

Красноармейцы 212 БИЗ 43 оинжбр СПЕЦНАЗ, минеры-охотники