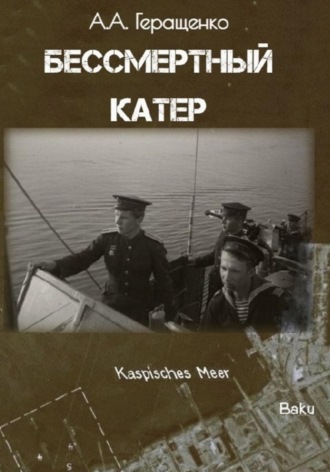

Бессмертный катер

Александрова Сергея Алексеевича

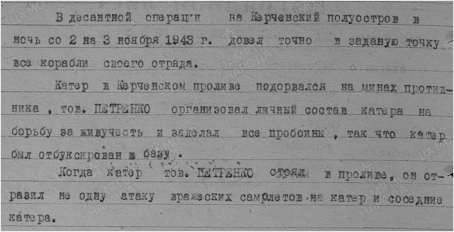

Фрагмент наградного листа на орден «Красное Знамя» на командира малого охотника СКА-0412, старшего лейтенанта Петренко Алексея Гавриловича

Фрагмент наградного листа на орден «Красная Звезда» на комендора малого охотника СКА-0412, краснофлотца Хмельницкого Анатолия Георгиевича

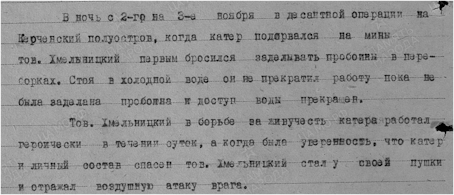

Фрагмент наградного листа на медаль «За отвагу» на гидроакустика малого охотника СКА-0412, краснофлотца Спивачука Петра Владимировича

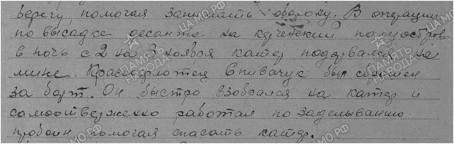

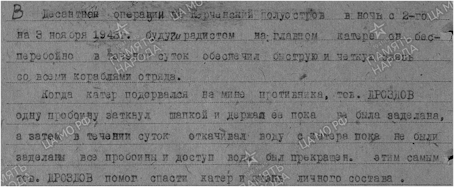

Фрагмент наградного листа на орден «Красная Звезда» на радиста малого охотника СКА-0412, краснофлотца Дроздова Василия Федоровича

.

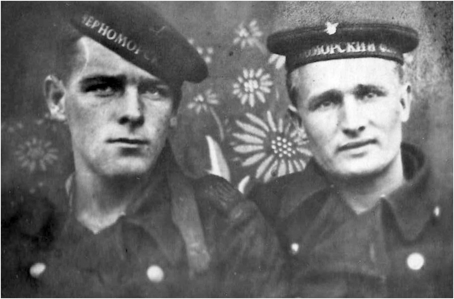

Слева – направо: краснофлотец Хмельницкий Анатолий Георгиевич – комендор, краснофлотец и Дроздов Василий Федорович – радист малого охотника СКА-0412. Фотография из архива сына – Георгия Анатольевича Хмельницкого.

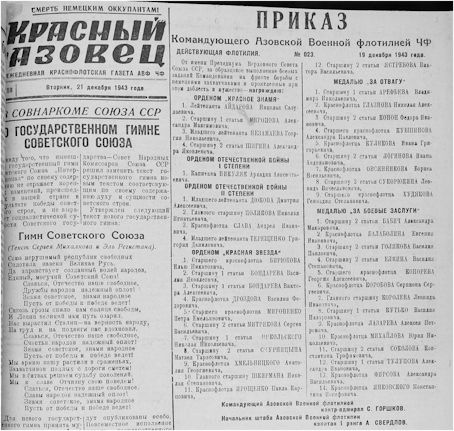

Перед Вами первая полоса газеты "Красный азовец" от 29 декабря 1943 года. На ней размещен приказ командующего Азовской военной флотилии о награждении моряков орденами и медалями за проявленные доблесть и мужество на фронте борьбы с немецкими захватчиками. Среди награжденных три моряка малого охотника СКА-0412 – радист, краснофлотец Дроздов Василий Федорович; комендор, краснофлотец Хмельницкий Анатолий Георгиевич; моторист, краснофлотец Куликов Иван Григорьевич.

Фрагмент первой полосы газеты «Красный азовец» от 29 декабря 1943 года

Слева – направо: краснофлотцы Куликов Иван Григорьевич – старший моторист и Спивачук Петр Владимирович – гидроакустик малого охотника СКА-0412

Конечно же, они были награждены по совокупности совершенных ими подвигов, но ключевым из них было спасение своего боевого корабля от затопления после подрыва на немецкой морской мине вечером 2 ноября 1943 года. Слава Героям!

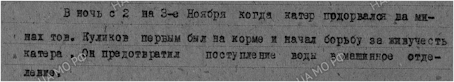

Фрагмент наградного листа на медаль «За отвагу» на старшего моториста малого охотника СКА-0412, краснофлотца Куликова Ивана Григорьевича

Фрагмент наградного листа на орден «Красное Знамя» на помощника командира малого охотника СКА-0412, старшего лейтенанта Бахтина Павла Алексеевича

О событии – из воспоминаний

О событиях этого дня есть несколько воспоминаний потомков моряков, которые они рассказали со слов своих героических предков. В них нет официоза – в них есть горькая правда войны.

Вот, например, что сообщила внучка радиста Дроздова Василия Федоровича – Наталья Копылова: " В одном из подвигов деда, в наградном листе, написано, что он шапкой заткнул дыру, это не совсем так, моему отцу, дедушка рассказывал об этом, только дыру он затыкал не шапкой, а простите, своей попой, но об этом нельзя было так писать! После этого попал в госпиталь, т.к. вода была холодная".

Воспоминания Елены Евгеньевны Деркач – дочери старшего сигнальщика Деркача Евгения Тихоновича:

«К сожалению, семейное счастье было недолгим. Нигде в документах, которые вы нашли, не отражено, что у него был туберкулез легких. Мама вспоминала, что по рассказу отца, ему пришлось долго быть в холодной воде (осенью или зимой), то ли ремонт, то ли крушение катера. Возможно, это осень 1943г».

Воспоминания Елены Александровны Булах – дочери командира отделения комендоров Булах Александра Григорьевича:

«Еще он рассказывал такой момент, когда катер подорвался, папка мой лежал на ящике со снарядами, отдыхал, и у него разорвало грудную клетку под кожей. Взрывной волной подбросило, и из-за узости ящика плечи пошли вниз, а туловище вверх».

Воспоминания Виктории Сербат – внучки комендора Сербата Ивана Яковлевича:

«Взрывной волной большинство моряков и десантников, которые находились на катере, выбросило за борт. Сербат И.Я. был ранен и отброшен взрывом на поручни. Лишь только то, что его, находившегося без сознания и свесившегося на половину за борт, придавило к поручням телом мертвого десантника, спасло ему жизнь. В результате этого подрыва, кроме ранения, Сербат И.Я. получил контузию и лишился абсолютно всех зубов».

Слева – направо: старшина 2 статьи Деркач Евгений Тихонович – старший сигнальщик, старший краснофлотец Сербат Иван Яковлевич – старший комендор малого охотника СКА-0412

Это уже другая история

«Эффектом бабочки» в этой истории явился следующий факт, отмеченный А. Я. Кузнецовым в его книге «Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция»: «На Азовском море перед операцией траление проводилось настолько эпизодически, что при этом ни одной мины обнаружено не было. Заграждение «К-13» у мыса Ахиллеон было обнаружено наблюдением с берега».

Не смотря на разрушения кормовой части, СКА-0412 остался на плаву и был отбуксирован к пристани Кордон Ильича. До конца операции в строй не введен. Переведен последовательно в Темрюк, Приморско-Ахтарскую, Ейск. С 24 ноября 1943 года катер числится на ремонте, на заводе «Красный Моряк» в городе Ростов-на-Дону. Большинство моряков по причинам ранений, контузий, переохлаждения оказались в госпиталях.

В этом городе произошли новые события в истории малого охотника СКА-0412, но это уже другая история.

Эпизод 13. Но любовь из них больше

В жизни все переменчиво, что плохое сменяется хорошим. И иногда плохие и неприятные ситуации приводят, в конечном результате, к счастью, к чему-то хорошему.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Как известно из истории катера СКА-0412 (М-11) 2 ноября 1943 года, во время Керченско-Эльтигенской операции, он подорвался на морской немецкой мине и получил тяжелые повреждения. Однако, благодаря героическим усилиям экипажа, малый охотник остался на плаву и для ремонта последовательно был переведен в Темрюк, Приморско-Ахтарскую, Ейск. И, наконец, катер прибыл для ремонта в Ростов-на-Дону, на завод "Красный Моряк".

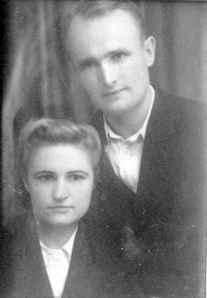

Спивачук Петр Владимирович с супругой Татьяной.

Фотография из архива сына – Спивачука Владимира Петровича

Дальше передадим слово Владимиру и Ирине Спивачук, которые рассказали интересную историю любви. Итак: "Три моряка – Бахтин Павел, Холопов Виктор, Спивачук Петр во время прогулки познакомились с девушками – Раисой, Ниной и Татьяной.

Впоследствии Павел Бахтин женился на Раисе, Петр Спивачук на Татьяне.

После войны эти две четы дружили, часто встречались за праздничным столом жили неподалеку друг от друга. Поддерживали прекрасные отношения вплоть до ухода из жизни мужей.

Бахтин Павел Андреевич с женой Раисой. Фото из архива внука Бахтина Виктора

Затем дружили вдовы Раиса и Татьяна, также до своих последних дней.

Нина Зигаева, Владимир Спивачук, Петр Спивачук. Фотография из архива сына – Владимира Спивачука. На фотографии справа – Холопов Виктор.

Виктору Холопову Нина очень нравилась, но у него была девушка в Кронштадте, и он не мог ее бросить, будучи человеком честным и порядочным по жизни. Его отношения с Ниной можно назвать дружескими, платоническими, но не более того.

Нина после войны вышла замуж, стала Зигаевой по мужу.

Но Виктор Холопов после войны приезжал к ней в Ростов-на-Дону, последняя их встреча была году в 1977. Нина любила Виктора всю жизнь, в браке была несчастлива.

Петр Спивачук (мой свекор) и Татьяна были счастливой и очень дружной парой, то же самое я могу сказать о чете Бахтиных."

В дополнении к этой истории скажем, что Виктор Холопов в городе Кронштадте женился. Удалось найти племянницу его жены, которая сообщила, что детей у них не было…

Соколов Михаил Андрианович с супругой Еленой Федоровной.

Фотография из архива внучки Казанской Анастасии.

Похожая история любви, связанная с Ростовом-на-Дону, была и у помощника командира катера Соколова Михаила Андриановича и его супруги Елены Федоровны. Вот, что написала сегодня его дочь Ирина Михайловна: «С моими папой и мамой было тоже самое. Катер прибыл на ремонт в Ростов-на-Дону. Там папа познакомился с мамой. После войны в июле он приехал в Ростов-на-Дону, чтобы сделать ей предложение. 19 июля 1945 года они поженились. Прожили счастливо всю жизнь.

Все счастливые семьи счастливы одинаково

Не зависимо от того, где полюбили наши моряки, в Ростове ли, в Баку ли или другом месте – все они были любящими мужьями, потом отцами, а потом и дедами.

Щербина Василий Иванович с женой Скороход Татьяной Тарасовной, 1947.

Фотография из архива племянника – Черногорец Николая Андреевича

Семья Жбановых Анатолий Филиппович, Татьяна Николаевна, Нелли.

Фотография из архива внучек Натальи Андреевой и Галины Робышевой

Семья Жбановых Анатолий Филиппович, Татьяна Николаевна, Нелли, Константин, Вилор. Фото из домашнего архива внучек Натальи Андреевой и Галины Робышевой

Семья Кожемякиных. Верхний ряд-Даниил и его жена Маруся, Вячеслав (сын жены Павла), Варвара – дочь Ильи Федоровича, и ее муж Марк. Нижний ряд-Петр Федорович и его жена Валентина, жена Павла Федоровича, и сам Павел.

Фотография из домашнего архива внучки – Алины Никитиной

Семейное фото Табаньковых. Отец – Евсей Романович, мать – Любовь Ивановна, дети: Федор слева, Петр справа, Нина вверху и внизу Александра.

Печенев Николай Александрович с семьей.

Фотография из домашнего архива внучки – Любови Дориной

Габриелов Мелик Бахшеевич с семьей – супругой Анной, дочерями – Наирой, Ларисой, сыном Аркадием.

Фотография из домашнего архива его сына – Габриелова Аркадия Меликовича

Говорушко Павел Иванович с сестрой Ольгой.

Фотография из архива племянницы – Аллы Сергеевны Дмитриевой-Полетай

Деркач Евгений Тихонович с дочерью Еленой.

Фотография из архива дочери – Деркач Елены Евгеньевны

Азархин Михаил Моисеевич с женой Ребеккой Ароновной и дочерью Инной.

Из архива сына – Азархина Владимира Михайловича

Позвонков Анатолий Егорович с семьей.

Фотография из архива внука – Позвонкова Владимира.

Дроздов Василий Федорович с супругой Анастасией Ивановной.

Фотография из архива внучки – Копыловой (Дроздовой) Натальи

Курдзюк Александр Иванович с супругой Анной Антоновной

Сафронов Анатолий Иванович с супругой Александрой Васильевной и сыном Валерием. Фотография из архива жены Сафроновой Александры Васильевны, предоставлена двоюродной племянницей Ломинцевой Дарьей

Казеннов Федор Герасимович с родственниками (его супруга в центре с сыном Александром). Фотография из архива внука – Казеннова Дмитрия

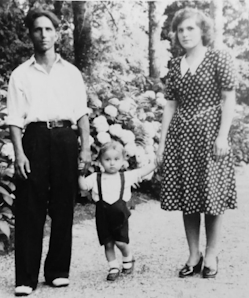

Хмельницкий Анатолий Георгиевич с супругой Марией Николаевной и сыном Игорем. Фотография из архива внука – Хмельницкого Станислава

Заносьев Иван Петрович и его супруга Екатерина Львовна.

Фотография из домашнего архива их детей Владислава, Нелли и Виктора

Дудка Андрей Леонтьевич со своей супругой Марией Антоновной. Фотография из архива невестки Ольги Николаевны

Крахмаль Николая Ивановича и его супруга Анастасия Степановна.

Фотография из архива сына – Леонида Николаевича Крахмаля

На этих фотографиях из домашнего архива Леонида Николаевича Крахмаля, его родители, молодые и красивые Крахмаль Николай Ивановича и Анастасия Степановна.

«Они жили долго и счастливо и умерли в один день». Много раз мы слышали и читали это крылатое выражение. Но случается, что эта фраза оказывается не окончанием красивой доброй сказки, рассказа о счастливой любви или пожеланием молодоженам на свадьбе, а реальностью, былью.

В случае с Николаем Ивановичем и Анастасией Семеновной как раз, так и было. Были ли они счастливы? Конечно. В их жизни были и любовь, и радость, и испытания, пройденные вместе. А главное – они всю жизнь шли вместе и не разлучились на этом пути до самого конца.

Они жили счастливо и умерли в один день.

Радист Аведов Хачатур Унанович стоит с женой Мариной, сидят его сестра Евгения, отец Унан и мать Сатилик. Фото из домашнего архива Арины Кочаровой

Иваницкий Михаил Федорович с сыном Игорем и женой Александрой Никифоровной. Фото из архива дочери – Иваницкой Татьяны Михайловны

Сысоев Василий Михайлович с супругой Таисией Ивановной и детьми Леонидом, и Владимиром. Фото их архива его внуков – Сысоева Дмитрия и Шмитт-Сысоевой Ольги

Катунин Алексей Иванович и его супруга Анна Григорьевна.

Фото из архива его сына – Катунина Николая Алексеевича

Ягудин Шахмед Сулейманович с супругой Халидой Нурулловной.

Фото из архива внука – Наиля

Лушпа Анатолий Иванович с супругой Валентиной Григорьевной и дочерью Людмилой. Фото из архива его внучки – Дмитренко Ирины.

Полшков Василий Михайлович со своей супругой Марией Исаковной и детьми Владимиром, Юрием и Надеждой.

Фото из домашнего архива сына – Полшкова Валерия Васильевича

Кириллов Николай Констанитнович с супругой Марией Александровной.

Фото из архива его внучки – Дарьи Кирилловой

Герасимов Михаил Васильевич и его супруга Зиновьева Анастасия Семеновна.

Фото из архива внучки – Егоровой Светланы

Ефимов Матвей Владимирович с супругой Марией Михайловной.

Фотография из архива внука – Ефимова Антона

Аникиев Дмитрий Сергеевич и супругой – Верой Васильевной.

Фотография из домашнего архива – Ларисы Дмитриевны и Вероники Никитиных

Гайворонский Павел Филиппович (он в верхнем ряду крайний слева) со своими братьями и сестрами Раисой, Федором, Николаем, в верху. Внизу: Анастасия, Александра, Наталья, с внуком, Аделина – жена Павла Филипповича (из архива правнучки – Лобур Марии)

Эпизод 14. Путь к Победе

На малом охотнике М-11 (СКА-0412) в разное время служили более 150 человек. Кто-то из моряков прошел вместе с катером большой путь – с самых первых дней на Каспии, всю войну и закончив службу уже в послевоенное время. Кто-то пробыл на катере несколько недель и потом, по разным причинам, продолжил службу на других кораблях или подразделениях флота. К последним относится и Болюбаш Яков Харлампиевич. Как он говорил в своих воспоминаниях: «Правда, сначала меня определили на другой катер, но там служила команда, сколоченная еще до начала Великой Отечественной войны, поэтому меня перевели на МО-61». Этим «другим» катером и был МО-412. Сохранилась фотография, на которой Яков Харлампиевич запечатлен вместе с экипажем катера МО-412.

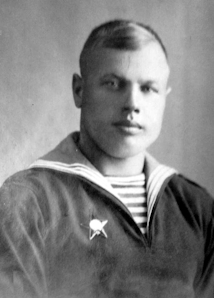

Краснофлотец Болюбаш Яков Харлампиевич

Интересны воспоминания Болюбаша Якова Харлампиевича о войне, которые записал Юрий Трифонов в рамках проекта «Я помню». Приведем здесь два небольших фрагмента, которые характеризуют реакцию отдельного человека, рядового моряка, на случившиеся события – начало войны и ее завершение.

Начало войны

«22 июня 1941-го года во время обеда подняли по тревоге из столовой в казарму, выстроили на плацу, и включили рупор. Прослушали выступление наркома иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова, который рассказал о нападении Германии на нашу Родину. В тот же день нам выдали противогазы, то есть мы перешли на военное состояние. Тревожное ожидание тянулось до 5 июля 1941-го года, когда наш учебный отряд ночью подняли по тревоге и направили в район станции Котлы Ленинградской области, которая находилась в нескольких десятках километров от города Кингисепп, где был расположен большой аэродром. В пути нас включили в состав специальной морской бригады, сформированной из личного состава Ленинградских военно-морских училищ: Высшего военно-морского училища имени Михаила Васильевича Фрунзе, Высшего военно-морского инженерного училища имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, Ленинградской военно-медицинской академии и нашего учебного отряда. Мою 10-ю роту подводного плавания зачислили в 4-й истребительный батальон по борьбе с парашютистами. Вооружили винтовками Мосина, больше ничего не было, ни пулеметов, ни автоматов, зато разрешили брать гранат вволю. Я напихал в сумку для противогаза несколько дополнительных гранат. При этом сам противогаз все время с собой носил, команды выбрасывать их не было, а что-то предпринимать самостоятельно я не решался.

В июле и августе 1941-го года мы передвигались на запад и ночами рыли ходы сообщения, сооружали блиндажи и окопы. Грунт каменистый, рукавиц не было, поэтому вскоре ладони рук покрылись сплошными кровавыми мозолями и ссадинами. 20 августа 1941-го года нам пришлось наблюдать за эстонцем, заготавливавшим сено. Рядом с ним стояла арба, запряженная лошадью-битюгом. Это наводило на мысль, что мы находимся на границе с Эстонией. Потом опять пошли бесконечные марши. 28 августа 1941-го года солнце было на закате, и, проделывая обходной маневр, мы вышли на какую-то дорогу, впереди нас фронтом по бездорожью и полю мчались полные повозки с эвакуированным населением, с их легкими пожитками, а из близлежащего поселка немцы открыли по ним минометный огонь. Были слышны проклятия и плач детей. Стало страшно. Наша колонна шла в походном строю по четыре человек в ряд и пела песню «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!» Меня всего трясло, орал слова во всю глотку.

К 23-00 мы подошли к какой-то деревенской церквушке. Названия населенного пункта точно не помню, но в памяти вертится Велькота. В последовавшем бою полегло очень много нашего брата. Нас отправили в ночную атаку, мы кричали: «Ура! За Родину! За Сталина!» Взвились ракеты на парашютах, высветившие все поле боя и сплошную массу народа с винтовками наперевес, бегущую вперед. Немцы открыли плотный кинжальный огонь трассирующими пулями из пулеметов, затем стали интенсивно бить минометы. До сих пор страшно вспоминать. Я придерживался командира взвода старшего лейтенанта Галаганова. Думал про себя: «Будь что будет, куда он, туда и я». Нас столпилось человек десять, все отделение, и здесь проявилась наша неопытность – бежали кучей. Черт подери, разбежитесь на пять-десять метров друг от друга и так двигайтесь. Но опыта не было. Немцы видят, что мы атакуем кучами, и точно кидают снаряды и мины. Слышу, что где-то глухо упало, ракеты потухли, наступило темень. Впереди на земле вижу – тлеет огонек папиросы. Мелькнула мысль: «Кто это еще в такой обстановке может курить?!» В этот миг раздался сильнейший взрыв, меня приподняло, я упал навзничь, приземлился лицом вниз.

Слышу стоны, крики, зов: «Папочка! Мамочка! Родные, помогите, умираю, спасите!» А я жив? Сжимаю кулаки, чувствую в них силу, значит, жив. Но ладонь левой руки полна теплой крови. Подхватываюсь, чувствую, что по левому бедру также стекает кровь. Осколок засел во внутренней поверхности бедра и в ладони. Догоняю командира взвода, он спрашивает: «Ранен?» Подтверждаю, что ранен. В это время наши ребята подводят к нему старика – тот говорит, что рядом расположен блиндаж, большое сховище. Спускаемся туда, он слабо освещен фонарем «летучая мышь», и забит женщинами и детьми. Оказалось, что рядом находилась усадьба какого-то колхоза. Женщины с натянутыми лицами, на руках махонькие дети.

Командир по карте уточняет обстановку, и старик показывает расположение огневых точек противника. Мне делают перевязку, осколки в этих ранах ношу с собой до сих пор. Рассвело, товарищи из сарая ведут пленного немца. Подошла машина «скорой помощи», меня и еще несколько человек погрузили в нее и отвезли в полевой медсанбат, расположенный в 20 километрах в тылу около железной дороги на Кингисепп. Сделали перевязку, завели историю болезни с записью: «осколочное ранение правого глаза, множественные ранения мягких тканей обеих конечностей ног и левой кисти».

Победа

К маю 1945-го года нас поставили на ремонт в Очамчире. 9 мая я мирно спал, как вдруг поднялась страшная стрельба. Проснувшись, лихорадочно думаю: «Не может быть, чтобы высаживался немецкий десант!» Выскакиваю на палубу, а инженер, капитан 3-го ранга, который ведал дивизионом, подскочил к нашему катеру, на котором комендоры палили из пушки, начал материться: «Вашу мать, прекратить!» А они его не слушают и стреляют. Оказалось, праздновали Победу.

Болюбаш Я.Х. с экипажем малого охотника МО-61

Утром мы пошли в Поти, взяли, что можно из продуктов и вина, в которое абхазы любили табак добавлять. Делали для того, чтобы больше дури получалось. И мы всю первую половину дня это вино выпивали, вспоминали войну, Победу. Мне с двух часов дня надо было вставать на вахту, а я наклюкался, пришел на катер, который стоит у стенки на ремонте, остальные «Морские охотники» у пирса лагом расположились. Наш был последним у пирса. Дежурный вахтенный передал мне журнал. Я спустился в отсек, взял раскладушку, открыл ходовую рубку, сел на нее, и что вы думаете? Как из-под ног земля ушла. Уснул. Хлопцы приходят и смеются: «О, Болюбаш без задних ног уснул!» Ребята всегда, где мы только останавливались в портах, ходили в увольнительную, и приходили синие. А я не любил пьянку, поэтому хлопцам стало приятно видеть Болюбаша пьяным. Взяли меня под руки, и спустили в люк с кормы в кубрик. Сплю. Слышу, меня кто-то таскает за волосы. Оказывается, это мышь, она для своего гнезда решила мои мягкие волосы взять. Постучал, убежала, опять клонит ко сну. Только задремал, как мышь снова вернулась, начала тянуть за волосы. Постучал – исчезла. Откуда у нас мыши? Между наружной обшивкой и внутренней обшивкой корпуса имелись проходы, в них они и прятались. Когда проснулся, поднялся я наверх, мутит, голова кругом ходит, на четвереньках дополз до борта, и все содержимое желудка исторг в море. Стало получше, подходит ко мне вахтенный и спрашивает: «Ну что, надо было меньше заглядывать в бутылку?» Оказалось, я проспал до обеда 10 мая 1945-го года.