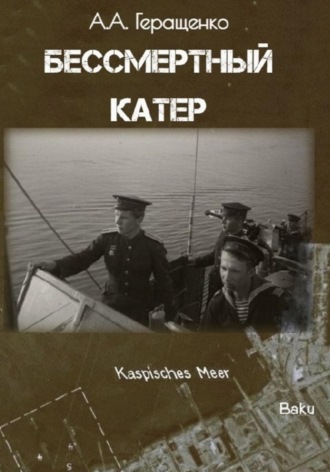

Бессмертный катер

28-29 июля 1943 года.

В 09:30 (мск.10:30) 28 июля 1943 года ветер юго-западный-западный 3 балла, порывы грозовые, временами до 5 баллов, видимость 20 морских миль. СКА-0412, БКА-121 и БКА-122 с 0:00 до 00:30 29 июля 1943 года производили минные постановки у баз противника в районе Осипенко-поселок Троицкий (минное поле № 1/101 из 14 мин).

28-29 июля 1943 года.

В 09:30 (мск.10:30) 28 июля 1943 года ветер юго-западный-западный 3 балла, порывы грозовые, временами до 5 баллов, видимость 20 морских миль. СКА-0412, БКА-121 и БКА-122 с 0:00 до 00:30 29 июля 1943 года производили минные постановки у баз противника в районе Осипенко-поселок Троицкий (минное поле № 1/101 из 14 мин).

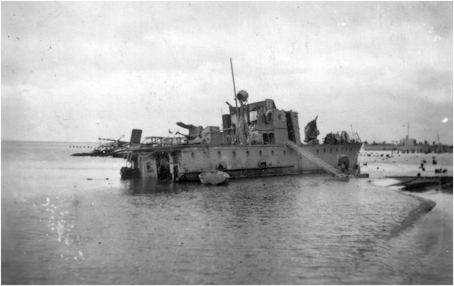

Участвовавшая в бою в ночь c 21 на 22 июля 1943 года против малого охотника СКА-0412 немецкая быстроходная десантная баржа F 217

19-20 августа 1943 года.

СКА-0412, БКА-124 и БКА-134 с 03:17 до 03:20 ставили мины у косы Беглицкой (минное поле № 1/99 из 12 мин). Погода: ветер северный – северо-западный – 4 балла.

28 августа 1943 года.

СКА-0412 и БКА-134 с 00:51 до 00:54 ставили мины южнее Мариупольского канала (минное поле № 1/104 из 10 мин).

30-31 августа 1943 года.

СКА-0412 и СКА-0712 производил минные постановки у баз противника в районе Белосарайской косы (минное поле № 2/106 из 12 мин).

Результаты применения минного оружия

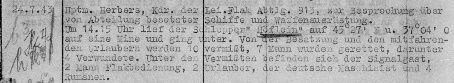

24 июля 1943 года.

В 14:30 по берлинскому времени (в 15:30 по мск.) на минном заграждении (№ 1/86), выставленном в Темрюкском заливе (Ш=45°27’; Д=37°04’; в 16 милях северо-западнее Темрюка) малыми охотниками № 0412 и № 0712, подорвался и затонул буксир “Höflein” (190 т). Он совершал переход в составе конвоя № 53 Темрюк – Керчь и был несколько снесен ветром за кромку протраленного фарватера. Буксир затонул в течение одной минуты. На судне пропали без вести 11 человек, еще 6 человек (4 из них ранены) были спасены быстроходной десантной баржей F 445.

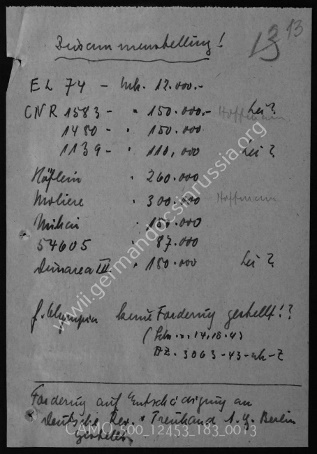

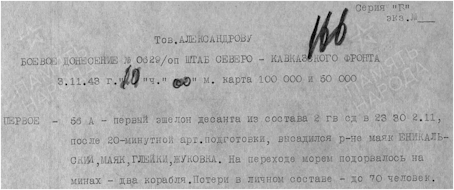

Фрагмент журнала боевых действий Адмирала Черного моря, о подрыве 24.07.1943 буксира “Höflein”, на минах, установленных советским малым охотником СКА-0412 в ночь с 21 на 22 июля 1943 года

Среди пропавших без вести – сигнальщик, 2 зенитчика, 2 машиниста, немецкий машинист и 4 румына. Противник предполагал, что подрыв произошел на английской магнитной мине.

Фотографий буксира “Höflein” найти пока не удалось, но зато есть фото его корабля-близнеца "Hallein". Таких кораблей было выпущено верфью в Линце только шесть штук

Эта потеря, неприятная для немцев сама по себе, привела еще и к закрытию фарватера на пять суток. Для траления были привлечены катера тральщики и самолеты Ю-52МС «Мауси». Кроме того, были выставлены плавучие посты противоминной обороны из катеров охранных флотилий

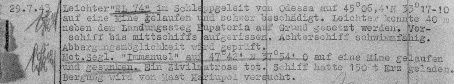

29 июля 1943 года.

В 07:50 по берлинскому времени (в 08:50 по мск.) на заграждении (№ 1/101), выставленном в районе Осипенко (15 морских миль к юго-западу от Мариуполя) СКА-0412, в 1 морской миле от берега, в точке 47°42' северной широты, 37°54' восточной долготы, подорвалась парусно-моторная шхуна «Immanuel» (143 брт), которая затонула в течение 3 минут, при этом погиб 1 матрос торгового флота. Шхуна перевозила 150 тонн марганцевой руды. Трасса Мариуполь-Таганрог перекрыта.

Фрагмент журнала боевых действий Адмирала Черного моря, о подрыве 29.07.1943 парусно-моторной шхуны «Immanuel» («Иммануель»), на минах, установленных советским малым охотником СКА-0412 в ночь с 28 на 29 июля 1943 года

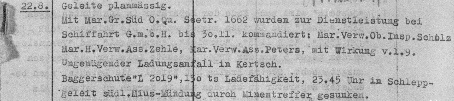

22 августа 1943 года.

В 23:45 по берлинскому времени (в 00:45 по мск. 23 августа) в 22 морских милях юго-западнее Таганрога у косы Беглицкой (южнее устья реки Миус) на заграждении (№ 1/99) подорвалась грунтовозная шаланда L 2019 (груз – артиллерийские гильзы), грузоподъемностью 150 т, шедшей на буксире в Мариуполь под охранением двух артиллерийских лихтеров типа MAL.

Фрагмент журнала боевых действий Адмирала Черного моря, о подрыве 23.08.1943 лихтера L2109, на минах, установленных советским малым охотником СКА-0412 в ночь с 19 на 20 августа 1943 года

Два человека погибли. С большой долей уверенности можно утверждать, что это судно на счету заграждения, выставленного 20 августа БКА-124 и СКА-0412.

Арифметика статистическая

Ведущие историки высоко оценили эффективность минных постановок Азовской военной флотилии. А.Я Кузнецов, в своей работе «Речные танки на море (Бронекатера на Азовском и Черном морях в 1943-44 годах)» (Морская война № 5, 2009) пишет: «Бесспорно, подтверждается гибель пяти единиц, что на 132 мины (без учета недействующей банки) дает почти 4-процентный результат – неплохая результативность».

Аналогичное мнение высказываю в своей книге «Большая война черноморских малых охотников» В.А. Сутормин и М.Э. Морозов: «По неполным данным, на их постановках погибли три вражеских пласредства. …С учетом вышеописанных сложностей с подготовкой и постановкой мин, отсутствия у них противотральных устройств и быстро организованного противником траления фарватеров такой результат можно считать весьма неплохим».

Малый охотник Азовской военной флотилии, 1943 год.

(«© Центральный военно-морской музей, г. Санкт-Петербург, Россия, 2025»)

Нет оснований не доверять этим выводам. Тем удивительней выглядит статистика малого охотника СКА-0412: он участвовал в пяти минных постановках (60 мин) три из которых оказались результативными. Это чистые 5 %.

Арифметика денежная и не только

Потеря буксира “Höflein” оказалась самой чувствительной. Потребность в буксирах на азовском морском театре у немецкого флота была очень острой. Однако, ущерб, нанесенный противнику, кроме количественных характеристик имеет и стоимостные.

Оценка владельца «Первой Дунайской пароходной компании» ущерба от потери судов

В Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО) имеется трофейный документ владельца буксира “Höflein”, который, как мы помним, подорвался на минах, выставленных СКА-0412 24 июля 1943 года, и затонул. Так вот ущерб оценен им в 260 000 рейхсмарок. Много это или мало? В 1940 году курс был 2.50 рейхсмарки за 1 доллар США. Доллар 1940 года равен приблизительно 22 нынешним долларам. В современных ценах это 2 288 000 (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч долларов) или более 208,5 миллиона современных рублей. Ущерб очень значительный. Кстати, немецкий тяжелый танк "Тигр" стоил 250-260 тысяч рейхсмарок. Так что по факту моряки катера СКА-0412 завалили такого зверя. Такая вот экономика войны.

Косвенные финансовые расходы компании «Störtebecker» владельца шхуны «Immanuel» составили 5 700 румынских лей (570 рейхсмарок). Казалось бы, немного, но на этой шхуне был груз – 150 тонн марганцевой руды. Эту руду немцы вывозили из оккупированной Украина, если точнее с Никопольского марганцеворудного бассейна – самое большое месторождение марганцевых руд в мире. Руды, добываемые там разделяют на оксидные (среднее содержание Mn 27,9%), оксидно-карбонатные (25,0%) и карбонатные (22,0%). Средняя величина содержания марганца в руде 25 %. Это значит, что в 150 тоннах перевозимой шхуной «Immanuel» руды, было около 37,5 тонн марганца.

Почему так много внимания этому вопросу? Потому, что марганец входил в состав немецкой танковой брони в качестве легирующей добавки, которая повышала вязкость брони и ее прочность. Без добавок марганца броня немецких танков станет «хрупкой». В книге воспоминаний «Потерянные победы» генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, рассказывая о выступлении Гитлера в марте 1943 года в штабе группы армии «Юг», привел сказанные фюрером слова: «Что же касается никопольского марганца, то его значение для нас вообще нельзя выразить словами. Потеря Никополя означала бы конец войны!».

Чтобы понять, что означала потерянная на шхуне «Immanuel», рассмотрим выкладки по броне известного немецкого среднего танка «Пантера» (Panzerkampfwagen V Panther). Боевая масса этого танка 44,8 тонны. Вес бронекорпуса танка составляет примерно 50% от общей массы, т.е. 22,4 тонны.

Состав немецкой брони из трофейной «Пантеры» выпуска 1943 года следующий: C – 0,34-0,44; Mn – 0,71-0,91; Si – 0,23-0,46; S – 0,014-0,023; P – 0,008-0,023; Cr – 1,25-1,79; Ni – 0,68-1,61; Mo – 0,05-0,18. Средний процент марганца в составе брони 0,81. Следовательно, в бронекорпусе одного танка «Пантера» будет 22,4*0,81%=0,18 тонн марганца. Что это значит? Это значит, что марганца, который перевозился на потопленной шхуне «Immanuel» хватило бы на изготовление бронекорпусов для 208 танков «Пантера» (37,5/0,18=208).

Подвиг твой неизвестен. Имя твое бессмертно

Почему столько внимания уделено арифметике? И в арифметике ли дело? И да, и нет. В войне невозможно победить, не нанеся ущерба противнику, и мы убедились в этом. Но главное – это люди, а в минной войне – это минеры.

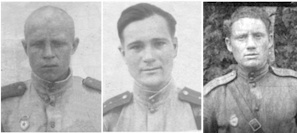

Летом 1943 года командиром отделения минеров на малом охотнике СКА-0412 был старшина 1 статьи Холопов Виктор Сергеевич, минерами – краснофлотцы Коршунов Сергей Семенович и Кожевников Николай Семенович.

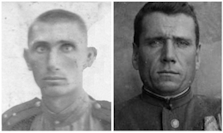

Минеры малого охотника СКА-0412, слева – направо: старшина 1 статьи Холопов Виктор Сергеевич, краснофлотец Коршунов Сергей Семенович и краснофлотец Кожевников Николай Семенович

Эти люди были смелыми и мужественными людьми, их заслуги были оценены, о чем говорят их награды. Удивительно, но изучая их наградные документы Вы не найдете в них даже малейшего упоминания о событиях описанных здесь выше, хотя любое из них заслуживало самой высокой награды. Вроде бы несправедливо.

Есть знаменитая фраза Сергея Есенина: «Большое видится на расстоянье». Чтобы рассмотреть хорошо целиком, нужно отойти на расстояние. Например, корабль или город, или событие… Должно пройти время, чтобы можно было с высоты прожитых лет, понять и правильно оценить то или иное событие в жизни. Так и в этом случае.

Только в конце 90-х, начале 2000-х появился доступ к немецким документам, хранившимся в Национальное управление архивов и документации США (NARA). Изучение этих документов и позволило увидеть успехи наших моряков, достигнутых минными постановками.

Перекуем мечи на орала

Удалось выяснить дальнейшую судьбу буксира “Höflein”.

Носовая часть буксира «Н. Жуков». 1943 год

Кормовая часть буксира «Н. Жуков». 1943 год

В ноябре 1943 года плавкраном № 285 поднята носовая часть буксира и доставлена на судоремонтный завод «Красный моряк» в городе Ростов-на-Дону. 27 мая 1944 года поднята кормовая часть.

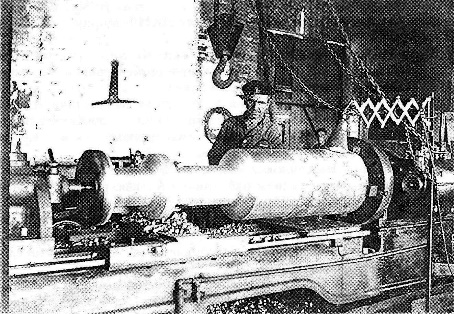

Токарь Г.К. Ксенофонтов за изготовлением упорного вала для буксира «Н. Жуков», 1944г

Переименован в буксирный теплоход «Н. Жуков». Из-за нехватки квалифицированного персонала, ремонтного оборудования и материалов, ремонт длился долго.

Кроме того, у многих работников завода не было нормального жилья, присутствовало постоянное недоедание и отсутствие одежды. В заводских помещениях было очень холодно. В феврале 1945 готовый корпус спустили на воду.

В августе 1946 года закончены все корпусные работы, смонтирован главный двигатель, проведен монтаж вспомогательного оборудования и жилых помещений и судно введено в эксплуатацию.

Буксирный теплоход «Николай Жуков» прослужил в Азовском управлении морских путей до 1958 года, после чего сдан в металлолом. Интересно, что и сам малый охотник СКА-0412 в ноябре 1943 – апреле 1944 года находился на заводе «Красный моряк» в ремонте после подрыва на немецкой морской мине во время Керченско-Эльтигенской десантной операции.

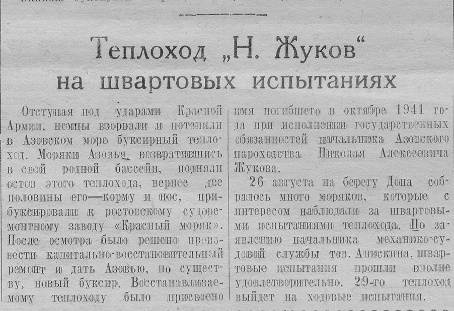

Вырезка из газеты «Морской флот» за август 1946 года

Теплоход «Николай Жуков» на зимнем ремонте 1957 год

Эпизод 12. Кому память, кому слава, кому темная вода

Осенью 1943 г. советские войска полностью освободили Кубань, Таманский полуостров и вышли на подступы к Крыму. Началась подготовка к освобождению Крыма, одним из элементов которого должна была стать десантная операция на восточное побережье Крымского полуострова. Крупнейшая по своим масштабам десантная операция достаточно подробно описана в военно-исторической литературе. Мы же рассмотрим только один маленький эпизод с участием малого охотника СКА-0412, входившего в состав Азовской военной флотилии.

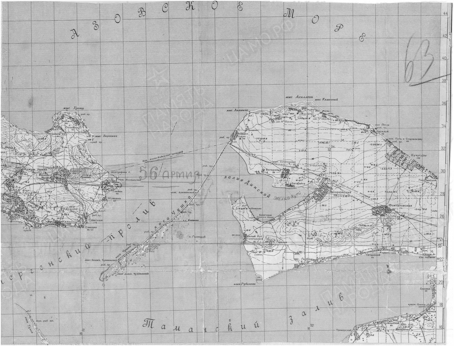

Топографическая карта Керченского и Таманского полуостровов 1943г

Эффект бабочки

7 октября 1943 года немецкое морское командование «Кавказ» приказало из оставшихся в Керчи минных заградителей, роль которых выполняли быстроходные десантные баржи, после выполнения поставленной задачи по установке минных заграждений К-13, 14 и 15 перебросить 3 минных заградителя в Феодосию.

Уже в ночь с 7 на 8 октября 1943 года заграждения "К 13" и "К 14" в Керченском проливе были установлены.

Какое это имеет отношение к рассматриваемой истории? Как оказалось – самое прямое.

Фрагмент журнала боевых действий Адмирала Черного моря за 8 октября 1943 года

Установка немцами минных заграждений

Подготовка к «Большому десанту»

К началу Керченско-Эльтигенской операции экипаж малого-охотника СКА-0412 Азовской военной флотилии уже имел серьезный опыт участия в высадках десантов. В августе-сентябре 1943 года были высажены десанты: у села Безыменное («Таганрогский десант»), у селения Ялта-Мариуполь, у селения Мелекино западнее Мариуполя («Мариупольский десант»), у селения Лиски-Луначарское западнее города Осипенко («Десант у Осипенко»), у села Голубицкое-Темрюк («Темрюкский десант»). После этих операций в сентябре 1943 командир катера, старший лейтенант Петренко Алексей Гаврилович был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Именно в это время сделана фотография, размещенная ниже.

Слева направо – командир катера, старший лейтенант Петренко Алексей Гаврилович, помощник командира катера, старший лейтенант Бахтин Павел Андреевич, командир отделения рулевых, старшина 1-й статьи Александров Сергей Алексеевич, за пулеметом – командир отделения комендоров, старшина 2-й статьи Булах Александр Григорьевич. Ориентировочная дата съемки конец октября 1943 года

(«© Центральный военно-морской музей, г. Санкт-Петербург, Россия, 2025»)

А вот бойцы и командиры 2-й гвардейской стрелковой дивизии такого опыта не имели. Гвардейцы долго и тщательно готовились к операции.

Ежедневно утром бойцы на мотоботах удалялись от берега, прыгали в воду, потом шли по отмели, держа оружие над головой, а выйдя из воды, штурмовали укрепления, вели бой в глубине обороны, преодолевали проволочные заграждения и минные поля.

Фрагмент Плана форсирования Керченского пролива подразделениями

1 гвардейского стрелкового полка 2 гвардейской стрелковой дивизии 31.10.1943

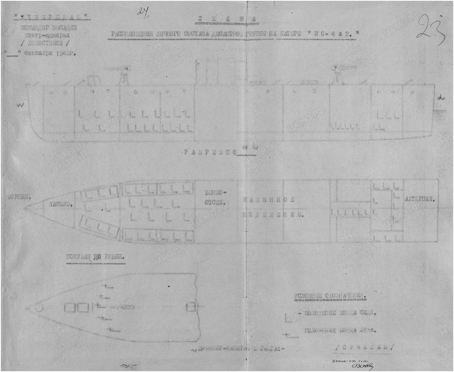

Схема расположения десанта на МО-4

Так гвардейцы тренировались до тех пор, пока не научились штурмовать прибрежные и морские укрепления, не преодолели морскую боязнь. В соответствии с Планом форсирования Керченского пролива подразделениями 1 гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии на малом охотнике СКА-0412 должен был разместиться штаб 2-го стрелкового батальона (командир – старший лейтенант А.Т. Слободчиков), старшим группы был назначен старший лейтенант Н.И. Фролов.

Командир 2-го стрелкового батальона 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии майор (на фото – старший лейтенант)

Алексей Терентьевич Слободчиков и старший группы – старший лейтенант

Николай Иванович Фролов

Живые и мертвые

К 27 октября подготовка к высадке десанта была завершена. В этот день в целях форсирования Керченского пролива десантные силы, включая СКА-0412, сосредоточились в Темрюке и у пристаней Пересыпь и Кучугуры. Однако в связи с усилением ветра до 7 баллов в 16:00 было получено указание командующего флотом об отмене высадки в ночь на 28 октября. В течение следующих дней шторм не утихал, и высадка была перенесена в ночь на 1 ноября.

Однако 31 октября погода практически не изменилась и 1-й транспортный отряд во главе со СКА-0412 из-за сильного наката не смог принять десант, перейдя на Кордон Ильича. 1 ноября в 04:15 по причине штормовой погоды 1-му транспортному отряду был дан отбой, и он отошел в Темрюк. Это было вынужденное откладывание операции и для описания этого временного отрезка очень хорошо подходит маленький фрагмент романа Константина Симонов "Живые и мертвые": "Никто из них еще не знал, что вынужденная остановка…, в сущности, уже разделила их всех, или почти всех, на живых и мертвых".

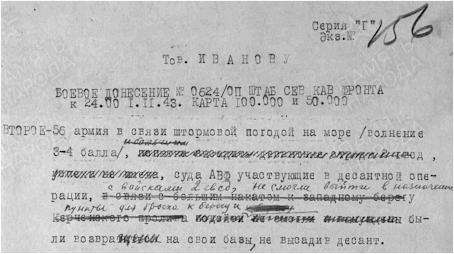

Фрагмент из Боевого донесения штаба Северо-Кавказского Фронта № 0624/ОП от 01.11.1943

Десантники на борту малого охотника типа МО-IV

Час Х.

В качестве флагмана 1-го отряда транспортных средств, к 13:00 2 ноября СКА-0412 принял на борт 80 десантников (штаб

СКА-0412 сопровождает сейнер и баржу с десантом. Фото предположительно сделано 31 октября 1943г. («© Центральный военно-морской музей, г. Санкт-Петербург, Россия, 2025»)

2-го стрелкового батальона 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии) и в 14:00 вместе с остальными катерами вышли в направлении Керченского полуострова к месту десантирования.

Фрагмент из Боевого донесения штаба Северо-Кавказского Фронта № 0626/ОП от 02.11.1943

И грянул гром

Увы, дойти до Керченского полуострова не удалось. Сработал пресловутый эффект бабочки. На переходе СКА-0412 уклонился к мысу Ахиллеон и около 20:00 часов вечера 2 ноября подорвался на немецкой морской мине заграждения «К-13», оторвана корма.

Аэрофотоснимок. Мыс Ахиллеон

Морякам, что называется, "повезло": одни получили контузии, другие ранения, почти все, борясь за живучесть корабля в ледяной воде, переохладились, что стало в дальнейшем причиной тяжелых заболеваний, таких как туберкулез, однако все остались живы. А вот среди десантников, которые в большинстве своем не умели плавать и кроме того были под завязку загружены боеприпасами, продовольствием, потерь избежать не удалось – убиты 15 десантников из 2-го батальона, ранены 16 человек.

Вот как этот момент описан в книге «Гвардейская Таманская»: «… Вдруг огромной силы удар подбросил один из катеров и резко накренил его. Плавучая мина оторвала нос (правильно – корму) у судна. С накренившейся палубы в воду полетели ящики с патронами, связки гранат, автоматы.

Конечно, фотографий катера СКА-0412 после подрыва нет, но представить, как он мог выглядеть можно. Это фотография малого охотника СКА-031 с разрушенной кормовой частью, выброшенный на отлив в Кротково, в ожидании ремонта. 7 декабря 1943 года при эвакуации десанта с Эльтигена катер подорвался на мине при проходе Тузлинской промоины, получил разрушения кормовой части

На какое-то мгновение люди растерялись, но, услышав, с какой выдержкой и хладнокровием отдавал распоряжения майор А.Т. Слободчиков, взяли себя в руки. Майор Слободчиков схватил ракетницу и выстрелил вверх. Словно метеор, рассекая тьму, унеслась ввысь красная ракета. На помощь поврежденному катеру сразу же подошел другой. – Быстро перегружаться! – послышалась команда. Солдаты дружно перенесли груз, а потом пересели сами».

Фрагмент из Боевого донесения от 03.11.1943

Гвардии старший лейтенант (на фото – лейтенант) Капустин Наум Герасимович – командир 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона.

Фотография из архива внучки – Марины Матрипула.

Слева – направо: гвардии лейтенант Фаюстов Николай Васильевич – командир взвода пулеметной роты, гвардии капитан Кровяков Георгий Никанорович – заместитель командира 2-го стрелкового батальона и гвардии лейтенант Зубихин Николай Сергеевич – командир пулеметного взвода 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона

1-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии

Из документов о потерях 1-го стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии сделана выписка обо всех тех, кто погиб (утонул в Керченском проливе) именного 2 ноября 1943 года. Получился список из 32 человек.

Выписка потерь 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии за 2 ноября 1943 года

Сейчас трудно сказать точно, кто из них был в тот день именно на катере СКА-0412. Да это и не важно. В результате анализа документов удалось также выяснить, что как минимум трое из этого списка попали в него ошибочно. В тот день они выжили, вероятно, были подобраны другими катерами Григоров (правильно, Григорьев) Антон Елизарович, Зубихин Николай Сергеевич и Губка Николай Андреевич. Зубихин Н.С. погиб позже, в феврале 1945 года в Польше, а вот Григорьев А. Е. и Губка Н.А. войну пережили и вернулись домой. Посчастливилось найти фотографии четырех человек из этого списка погибших. Вот они. Вечная слава погибшим за свободу и независимость нашей Родины!

О событии – из официальных документов

Малый охотник – боевой корабль и предназначен для того, чтобы наносить поражение противнику. Однако в бою он сам может получать разнообразные повреждения корпуса, оружия, технических средств. Что и произошло 2 ноября 1943 года со СКА-0412. Одним из условий обеспечения живучести корабля является готовность личного состава вести борьбу за живучесть. Для военного моряка подготовка к борьбе за живучесть является неотъемлемой частью его профессиональной подготовки. Все это не просто. Огонь и вода в штормовом море могут быть не менее опасны, чем противник. Борьбу за живучесть корабля ведет весь личный состав независимо от специальности в соответствии с обязанностями, указанными в расписаниях по боевой тревоге и по борьбе за живучесть корабля, в боевых инструкциях, наставлениях и руководствах. Никто не имеет права без разрешения покинуть аварийный отсек. Это и продемонстрировал экипаж катера, это и отражено в наградных листах.

Фрагмент наградного листа на орден Отечественной войны 2 степени на командира отделения рулевых малого охотника СКА-0412, старшину 1 статьи