Кристалл роста к русскому экономическому чуду

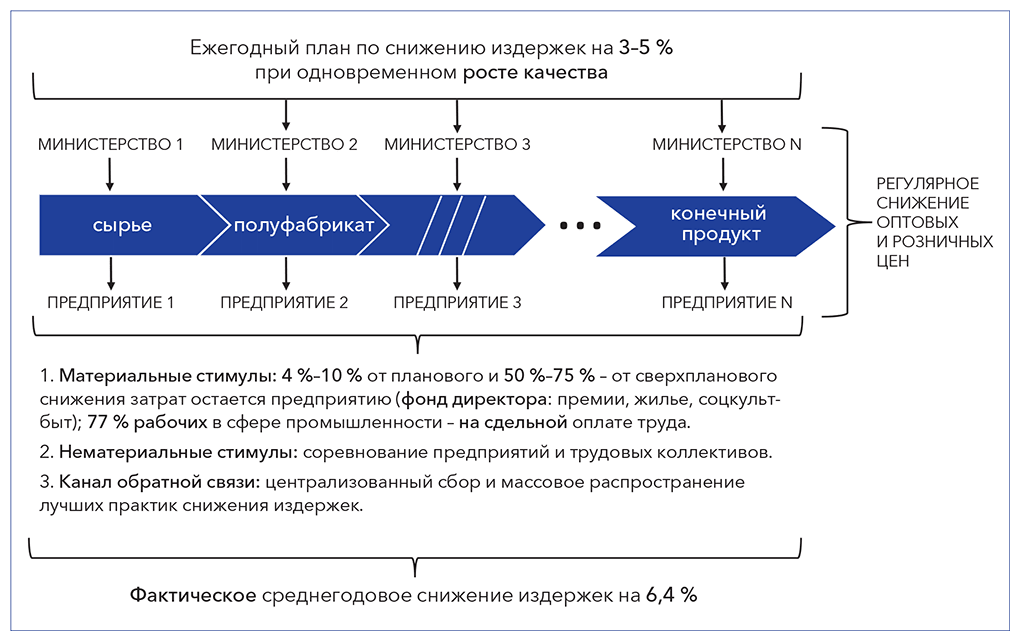

3. Осуществляется материальное стимулирование снижения затрат – часть от достигнутой экономии остается самому предприятию – в фонде директора. В зависимости от отрасли в фонд директора идет 4 –10 % от планового снижения затрат и 50 –75 % – от сверхпланового. Предприятие самостоятельного распоряжается фондом директора и из этого фонда выплачивает премии, финансирует строительство жилья для работников, социальные объекты и т. п.

4. Госплан, его уполномоченные и отраслевые ведомства организуют системный мониторинг и выявление лучших экономических, технологических, организационных и иных решений снижения затрат по вертикали – на уровне конкретных предприятий и массовое распространение таких решений по горизонтали всей экономики.

5. Регулярно снижаются оптовые и розничные цены, как общий итог снижения затрат по всей межотраслевой производственной цепочке, начиная от добычи сырья и заканчивая выпуском конечной продукции.

В таком виде система снижения затрат складывается не сразу.

Задания по снижению затрат формируются, начиная с первого пятилетнего плана. Григорий Федорович Гринько пишет: «Уже в первом году проектируемой пятилетки снижение себестоимости промышленной продукции стало центральной проблемой хозяйственных планов и хозяйственной деятельности. Борьба за снижение себестоимости промышленной продукции стала в центре внимания не только производственных кадров промышленности, но и в центре внимания всей общественной жизни страны»{303}.

В 1936 году впервые вводится фонд директора.

На время войны действие механизма снижения затрат приостанавливается, в том числе отменяется действие фонда директора. После войны его действие восстанавливается с учетом ранее наработанной практики и в более совершенном виде.

5 декабря 1946 года выходит Постановление «О фонде директора промышленных предприятий», в котором учтены недостатки постановления десятилетней давности. Как и ранее, источником формирования фонда директора является прибыль предприятия либо, если прибыль не предусмотрена планом, – средства, сэкономленные на снижении себестоимости.

Изменения касаются условий отчисления средств в фонд директора. Если раньше фонд пополнялся в любом случае при наличии прибыли, то новые правила устанавливают четкие условия отчислений{304}:

– выполнение плана выпуска товарной продукции;

– соответствие плану ассортимента выпускаемой продукции предприятия;

– выполнение плана прибыли от реализации продукции;

– выполнение задания по снижению себестоимости выпускаемой продукции.

Для пополнения фонда директора должны быть выполнены все четыре условия. Невыполнение хотя бы одного из них лишает предприятие дополнительных средств.

Арсений Григорьевич Зверев (18.02 (02.03).1900 г., деревня Тихомирово-Клинского уезда Московской губернии – 27.07.1969 г., Москва) – выдающийся российский государственный деятель. В 1933 г. оканчивает Московский финансовый институт. Доктор экономических наук (1959). Министр финансов в 1938–1960 гг. (с перерывом в 1948 г.), генеральный государственный советник финансовой службы (1948). С 1960 г. – профессор Всесоюзного заочного финансового института{305}

В рассматриваемый период прибыль, выраженная в денежном эквиваленте, не является целью производства и не является центральной частью планов развития. Под прибылью понимается разница между затратами производства и полученным доходом вследствие реализации продукции. Для промежуточных звеньев производства речь идет о реализации по оптовым ценам.

Одним из элементов реализованной модели становится четкое разделение оптовых и розничных цен. Розничные и оптовые цены утверждаются в государственном плане. При этом существует возможность гибко регулировать розничные цены в зависимости от спроса, но оптовые цены не меняются, они привязаны к себестоимости, к которой добавляется в среднем 4–10 % той самой прибыли. Разница между оптовой и розничной ценой изымается государством в виде «налога с оборота», который не является фиксированным.

Рис. 55. Схема механизма снижения затрат

Таким образом, начиная с 1947 года каждый руководитель предприятия озабочен тем, чтобы по итогам года получить как можно больше прибыли за счет повышения производительности труда и снижения себестоимости – другие пути отсутствуют, оптовая цена продажи фиксирована, ассортимент определён плановым заданием. Работники предприятия также заинтересованы в этом, поскольку по итогам года сотрудники получают премии, путевки и переезжают в новые квартиры. «Введенный сначала только для промышленных предприятий, фонд директора в 1947–1948 гг. был распространен почти на все другие отрасли»{306}.

Ключевое значение фонда директора подчеркивает министр финансов 1938–1960 годов Арсений Григорьевич Зверев: «Проводились организационные перестройки, искались пути решения сложных проблем. Одним из нововведений, которому первоначально не придали особого значения, явилось создание директорских фондов. Позднее, в условиях проводимой у нас экономической реформы, без таких фондов трудно было представить себе деятельность многих предприятий. Постановление Правительства от 5 декабря 1946 года "О фонде директора промышленных предприятий" вызвало ряд неотложных финансовых мер.

Министерство финансов издает специальную инструкцию о практическом применении этого постановления. Скромный, сравнительно небольшой документ. Однако он означает качественно иной подход к оценке экономических возможностей», – пишет Зверев в своей автобиографической книге «Записки министра»{307}.

В результате начинает полноценно работать механизм постоянного снижения затрат.

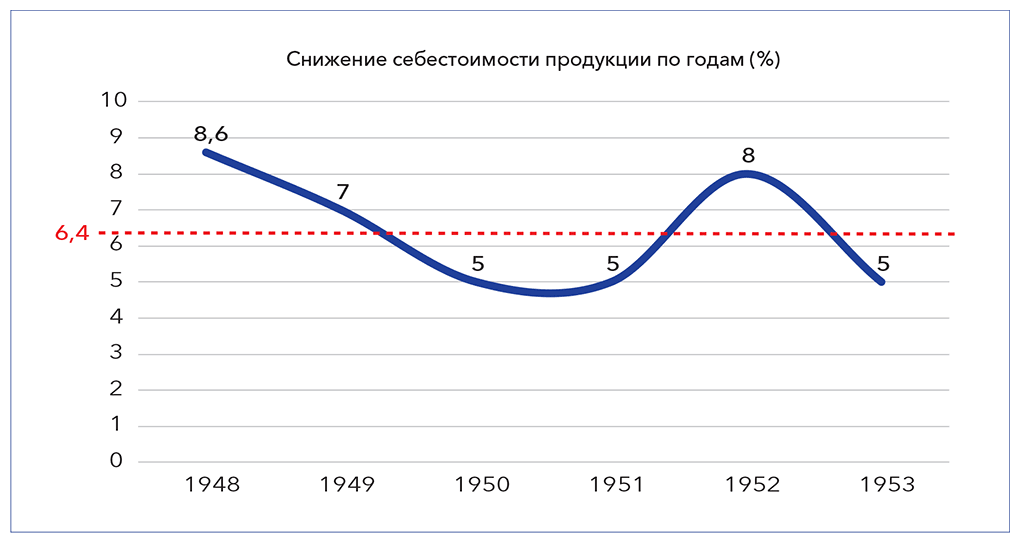

Как следствие заработавшего механизма снижения затрат себестоимость продукции регулярно снижается. При этом темпы снижения составляют от 5 до 8 % в год, а в среднем – 6,4 % в год (Рис. 56).

Рис. 56. Темпы снижения себестоимости продукции по годам{308}

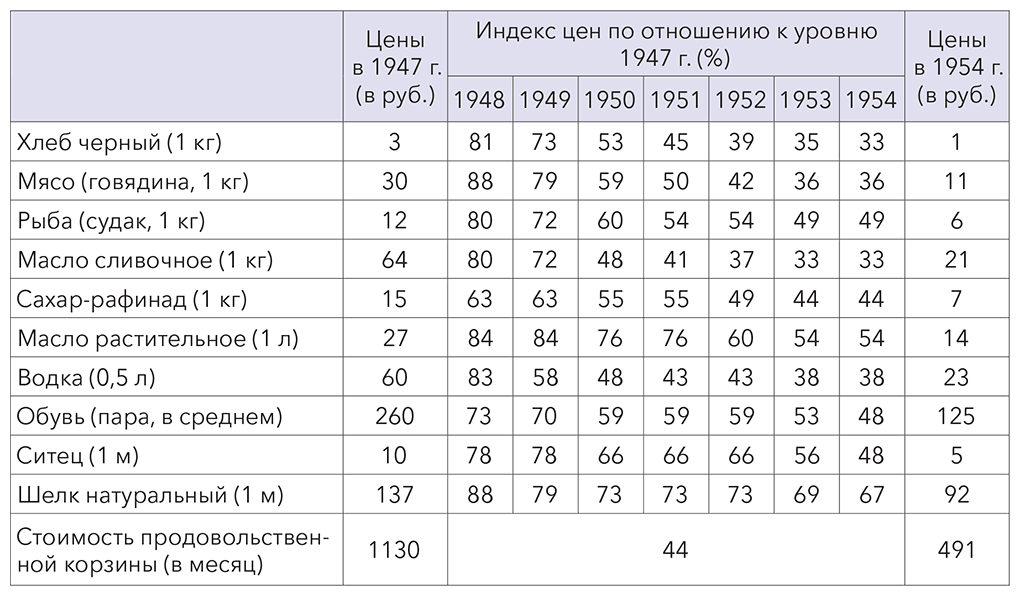

Таблица 5. Снижение розничных цен по отношению к уровню 1947 г. (%). Цены в 1947 и в 1954 гг. (руб.)

В результате снижения себестоимости с 1947 года начинается регулярное снижение цен.

В целом стоимость продуктовой корзины дешевеет за 8 лет (1947–1954 год) с 1130 рублей до 491 рубля, то есть в 2,3 раза, при этом хлеб, масло и мясо дешевеют в 3 раза.

Важным шагом в повышении эффективности становится выход в 1952 году двух Постановлений:

– первое касается значительного снижения материалоемкости продукции за счёт выпуска облегченных видов металлопроката, реализации мер по рациональному изменению конструкций машин в сторону меньшей материалоемкости, а также по использованию в конструкциях пластмасс;

– второе – о мерах по дальнейшему повышению качества, в котором наряду с повышением ответственности за выпуск качественной продукции, увеличением роли стандартов качества, отделов технического контроля усиливается роль мнения потребителя в оценке качества{309}.

Говоря о качестве выпускаемой в 1950-е годы продукции, можно привести свидетельство академика Абела Гезевича Аганбегяна: «В середине пятидесятых, сразу после окончания института, я в ГУМе купил маме телевизор. Он работал лет двадцать – и ничего в нем не ломалось. А наши первые холодильники "Саратов" и "ЗИЛ"? Ведь раньше мы вообще не знали, что такое мастер по ремонту бытовой техники. Мы их никогда не вызывали, потому что она никогда не ломалась».{310}

6.2. Повышение производительности труда

Необходимость повышения производительности труда определяется важнейшим экономическим приоритетом.

В 1929 году Станислав Густавович Струмилин отмечает, что «рост производительности труда может служить наилучшим показателем хозяйственного прогресса»{311}.

23 июня 1931 года Глава государства ставит задачу: «Нужно организовать труд на предприятиях таким образом, чтобы производительность подымалась из месяца в месяц, из квартала в квартал».

В результате государством организуется целевое, фронтальное повышение производительности труда во всех отраслях экономики. Ежегодно устанавливается плановое задание по увеличению производительности труда – ежегодно централизованно увеличиваются нормы выработки продукции на одного работника. При этом активно внедряются материальные стимулы, развивается конкуренция, непрерывно выявляются и массово распространяются лучшие практики бережливого производства. В итоге это позволяет выйти на траекторию постоянного роста производительности труда.

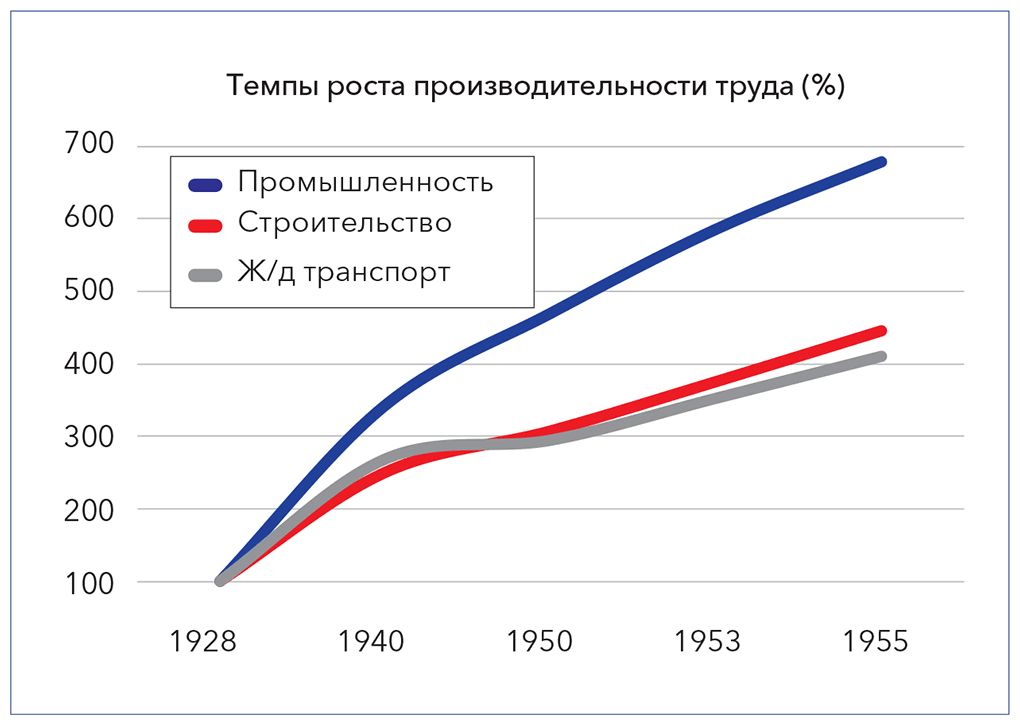

Темпы роста производительности труда в период с 1928 по 1955 год приведены на Рис. 57.

Рис. 57. Темпы роста производительности труда в период с 1928 по 1955 г. (в процентах к 1928 г.).{312}

В 50-е годы, в ходе пятой пятилетки, основной прирост продукции во всех отраслях народного хозяйства обусловлен ростом производительности труда. «В абсолютном выражении предполагалось обеспечить ежегодный прирост производительности труда в основных отраслях производственной сферы примерно на 8–10 % – это огромная величина. Такой прирост обеспечивался за счет роста фондовооруженности (предполагалось значительно увеличить производственные капиталовложения) и лучшего использования имевшихся производственных фондов»{313}. Кроме того, позитивное влияние оказывает качественное улучшение состава кадров и методов управления производством.

«Принципиально новым обстоятельством для этого периода в развитии ‹страны› было то, что, в отличие от предыдущего периода, интенсивные факторы стали основными в развитии экономики. Так, при росте ‹национальной экономики› более чем на 100 %, численность занятых выросла за 50-е годы лишь на 22 %. Таким образом, за счет роста производительности труда обеспечивалось более 80 % прироста ‹национальной экономики›, в то время как до войны менее половины»{314}.

Рост производительности труда приводит к росту реальной заработной платы рабочих и служащих в 6 раз к 1953 году по сравнению с 1913 годом{315}.

Причем ощутимые результаты появляются уже по итогам первых двух пятилеток. Как отмечает американский экономист Роберт С. Аллен: «Совмещение данных по продажам в магазинах и на колхозных рынках говорит о том, что объем розничных покупок домохозяйств увеличился с 64,9 млрд руб. в 1928 г. до 126 млрд руб. в 1937 г. в ценах 1937 года. В результате потребление на душу населения выросло на 40 %»{316}. С 1940 по 1953 год в нашей стране в разы увеличиваются расходы бюджета на образование, здравоохранение и культуру, что, по некоторым оценкам, на ⅓ увеличивает реальную заработную плату граждан страны. В 1950 году профицит бюджета страны составляет 9,6 млрд рублей, а в 1953-м – 25,1 млрд рублей, и это при том, что проводится регулярное снижение розничных цен на товары массового спроса, приводящее к соответствующему уменьшению бюджетных доходов.

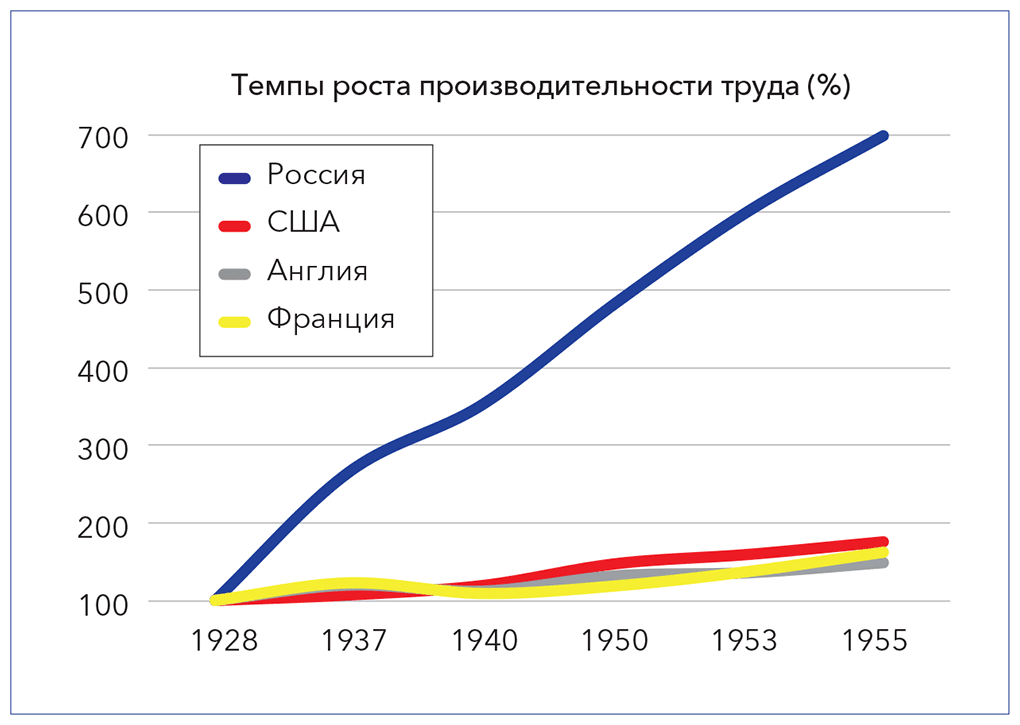

На Рис. 58 даны сравнительные данные роста производительности труда в нашей стране и ведущих экономиках мира. Григорий Исаакович Ханин проводит сравнительный расчет относительного уровня производительности труда в военной промышленности государств. В 1943 году производительность труда (объем производства в тысячах долларов США на одного занятого в военной промышленности работника) в нашей стране составляет 4,82. В США это показатель равен 5,36, в Великобритании – 2,35, а в Германии – 1,68{317}. «Таким образом, в отрасли, являвшейся в то время носителем технического прогресса и высших методов организации производства, ‹наша страна› в период войны по производительности труда опережала самые развитые страны (кроме США) того периода»{318}.

Рис. 58. Сравнение темпов роста производительности труда в промышленности в период с 1928 по 1955 г. в экономике нашей страны и развитых экономиках мира (накопленным итогом в процентах по отношению к 1928 г.){319}

В целом к середине 1950-х экономика России по уровню производительности труда в промышленности выходит на первое место в Европе и второе место в мире, опережая экономики Англии, Франции и кратно сокращая отставание от экономики США с 9 раз в 1913 году до 2 раз – к концу 1950-х годов{320}.

В сфере сельского хозяйства важным фактором повышения эффективности организации производства становится создание машинно-тракторных станций (МТС). В МТС концентрируется весь комплекс необходимой сельскохозяйственной техники, организуется ее обслуживание и осуществляется агрономическое, зоотехническое и ветеринарное обслуживание сельского производства. МТС являются государственно-кооперативными предприятиями, работающими по договору с сельскохозяйственными производителями. «Возможности каждой станции были рассчитаны на обработку 40–60 тысяч га земли, принадлежавших сразу нескольким колхозам»{321}. Работа строится на принципах самоокупаемости, за нее МТС получает 25–30 % от собранного урожая. Таким образом, машинно-тракторные станции избавляют производителей сельхозпродукции от необходимости нести значительные затраты на приобретение и обслуживание дорогостоящей и сложной техники, обеспечивая максимальную эффективность ее использования, в полной мере реализуют эффект концентрации и масштаба, полную загрузку техники, минимизируют простои и потери. Современным аналогом такой организации экономических процессов является аутсорсинг – передача организацией, по договору, определенных видов работ или операционных функций другой организации, специализирующейся в нужной области.

6.3. Конкуренция (соревнование)

Конкуренция становится еще одним фактором, способствующим повышению эффективности.

С 23 по 29 апреля 1929 года проходит XVI руководящая конференция. В ее итоговом решении определено: «Особое внимание хозорганы и профорганизации должны уделить обслуживанию работы ударных бригад и созданию всех необходимых условий для развертывания конкуренции. Хозорганы обязаны организовать постоянную деловую проработку опыта конкуренции ударных бригад, предложений отдельных рабочих, производственных совещаний, временных контрольных комиссий и т. д., с целью скорейшего продвижения и распространения на всю промышленность или на отдельные отрасли предложенных рабочими изобретений и усовершенствований»{322}.

Показателен пример Алексея Стаханова, именем которого названо массовое «стахановское движение». За обычную смену Стаханов нарубил 102 тонны угля, перевыполнив установленную норму в 14 раз. Опыт рационализатора позволяет получить значительный результат по добыче угля в Донбассе. «За 4 месяца добыча угля в Донбассе возросла на 60 тыс. т, или почти на 40 %, и это прежде всего является результатом широкого развития стахановского движения… В декабре угольная промышленность Донбасса начала добывать по 240–245 тыс. т угля в сутки. Закрепление этих успехов означает добычу свыше 80 млн т угля в 1936 г., т. е. перевыполнение пятилетнего плана по Донбассу в четыре года»{323}.

История Стаханова становится примером для других. Ударник награждается высшей государственной наградой, и, получив высшее образование, становится начальником сектора производственного соревнования в министерстве угольной промышленности.

Инициатива Стаханова активно обсуждается на высшем государственном уровне. «Стахановское движение означает организацию труда по-новому, рационализацию технологических производственных процессов, правильное разделение труда в производстве, освобождение квалифицированных рабочих от второстепенной подготовительной работы, лучшую организацию рабочего места, обеспечение быстрого роста производительности труда, обеспечение значительного роста заработной платы рабочих и служащих», – отмечено в решениях руководящего Пленума{324}.

Развивающаяся «снизу» конкуренция охватывает все сферы общества, включая предприятия, научные и образовательные учреждения, сферу здравоохранения, услуг и т. д. Государство поощряет не только персонально людей, но и трудовые коллективы: школы, университеты, больницы, конструкторские бюро, заводы награждаются орденами, о них пишут в газетах и снимают фильмы.

Школы и высшие учебные заведения соревнуются по общим показателям успеваемости на соответствующих уровнях, научные учреждения оцениваются по числу и уровню передовых разработок и открытий, конструкторские бюро – по соответствующим параметрам внедренной продукции в производство, а производственные предприятия соревнуются по объемам и качеству продукции, снижению затрат, повышению производительности и другим параметрам.

Даже в такой высококонцентрированной отрасли, как авиастроение, работают шесть конструкторских бюро: Туполева, Яковлева, Ильюшина, Антонова, Сухого, Микояна и Гуревича (МиГ). Каждый новый самолет, новое технологическое, конструкторское решение и усовершенствование, сделанные любым из этих предприятий и отмеченные государственной наградой, становятся вызовом для остальных.

В каждой отрасли экономики работают десятки крупнейших предприятий, соревнующихся между собой и задающих уровень по базовым параметрам производства: объемам, издержкам, производительности, технологиям, качеству. Достаточно указать количество ведущих (крупнейших) предприятий ряда базовых отраслей экономики:

– 137 машиностроительных завода;

– 64 предприятия металлургической промышленности;

– 63 предприятия текстильной и швейной промышленности;

– 45 предприятий химической промышленности;

– 40 электростанций;

– 34 завода стекольной промышленности;

– 33 завода строительных материалов;

– 31 завод кожевенно-обувной промышленности;

– 25 заводов электротехнической промышленности;

– 20 предприятий пищевкусовой промышленности;

– 14 заводов цветной металлургии.

В результате общий принцип конкуренции, постоянного соревнования предприятий, трудовых коллективов, отдельных работников становится источником непрерывного совершенствования и развития.

6.4. Материальное стимулирование

Центральным элементом повышения эффективности становится значительное материальное стимулирование, которое напрямую увязывается с ростом эффективности.

23 июня 1931 Глава государства выступает перед хозяйственными руководителями с программной речью по вопросам эффективной организации труда и его материальному стимулированию, формулирует следующие ключевые принципы рациональной организации{325}:

1. Уничтожить уравниловку, правильно организовать зарплату, улучшить бытовые условия рабочих, ликвидировать текучесть рабочей силы.

2. Ликвидировать «обезличку», улучшить организацию труда, правильно расставить силы на предприятии.

3. Сформировать свою собственную производственно-техническую интеллигенцию рабочих.

4. Изменить отношение к инженерно-техническим силам старой школы, проявлять к ним больше внимания и заботы, смелее привлекать их к работе.

5. Внедрять и укреплять хозрасчет, поднять внутрипромышленное накопление.

6. Механизировать труд, организованно набирать рабочую силу.

В части уничтожения уравниловки Главой государства ставится задача: «Надо отменить уравниловку и разбить старую тарифную систему. Чтобы уничтожить это зло, надо организовать такую систему тарифов, которая учитывала бы разницу между трудом квалифицированным и трудом неквалифицированным, между трудом тяжелым и трудом легким».{326}

В части ликвидации «обезлички» руководителем страны подчеркивается: «У нас все еще имеется ряд предприятий, где организация труда поставлена из рук вон плохо, где вместо порядка и согласованности в работе имеют место беспорядок и неразбериха, где вместо ответственности за работу царит полная безответственность и обезличка.

Что такое обезличка? Обезличка есть отсутствие всякой ответственности за порученную работу, отсутствие ответственности за механизмы, за станки, за инструменты. Понятно, что при обезличке не может быть и речи о сколько-нибудь серьезном подъеме производительности труда, об улучшении качества продукции, о бережном отношении к механизмам, станкам, инструментам.

В результате – отсутствие чувства ответственности за работу, небрежное отношение к механизмам, массовая поломка станков и отсутствие стимула к поднятию производительности труда. Недаром говорят рабочие: "Мы подняли бы производительность труда и улучшили бы дело, но кто нас оценит, когда никто ни за что не отвечает?"

Некоторые думают, что обезличку можно уничтожить заклинаниями, широковещательными речами. Было бы гораздо лучше, если бы наши хозяйственные руководители, вместо того чтобы заниматься речами и заклинаниями, засели на месяц-другой на шахте или на заводе, изучили бы все детали и “мелочи” организации труда, уничтожили бы там на деле обезличку и потом распространяли бы опыт данного предприятия на другие предприятия».{327}

10 сентября 1931 года выходит Постановление Правительства, которое устанавливает: «Перевести всех производственных рабочих металлургических цехов на прогрессивную сдельщину и не менее 70 % рабочих подсобных и вспомогательных цехов – на прямую неограниченную сдельщину»{328}. Аналогичные решения принимаются и по остальным отраслям экономики.

С 15 по 20 февраля 1941 года проходит XVIII руководящая конференция. В ее итоговом решении определяется: «Необходимо до конца ликвидировать гнилую практику уравниловки в области заработной платы и добиться того, чтобы сдельщина и премиальная система в еще большей мере стали важнейшими рычагами в деле повышения производительности труда, а, следовательно, и развитии всего нашего народного хозяйства»{329}.

В результате к 1953 году 77 % рабочих в сфере промышленности зарабатывают сдельно{330}.

Наиболее распространенной становится «прямая сдельная» система, при которой каждая единица произведенного изделия оплачивается по утвержденному тарифу. При использовании «сдельно-прогрессивной» системы в пределах установленного плана каждая произведенная единица продукции оплачивается по базовым тарифам, а все, что произведено сверх плана, – по более высокой «прогрессивной» ставке. При этом рост тарифов весьма ощутим и зависит от уровня превышения плана: объем продукции, выпущенной в пределах 5 % перевыполнения плана, оплачивается на 30 % дороже, а от 6 % до 10 % – на 60 %.

«Сдельно-премиальная система» предусматривает премии за определенные показатели: повышение производительности труда, снижение издержек, экономию топлива, электроэнергии, снижение брака и т. п.

Когда сложно оценить результат труда отдельного сотрудника, применяется "бригадная (групповая) сдельная система". В этом случае зарплата начисляется группе сотрудников согласно достигнутым показателям, а затем сумма распределяется между рабочими согласно отработанного времени и квалификации. В свою очередь, повременная оплата труда применяется исключительно там, где невозможно использование сдельной системы.

На практике ликвидация «обезлички» и материальные стимулы меняют отношение работников к средствам производства: люди осознают, что станки и заводы кормят их и их семьи. Это рождает бережное отношение к средствам производства и в итоге выступает залогом постоянного роста эффективности и производительности труда.

На предприятиях создаются специальные фонды для премирования сотрудников, перевыполняющих план и делающих ценные рационализаторские предложения: «Премирование производится как деньгами, так и натурой, командировками… за границу, дополнительными отпусками, предоставлением мест в санаториях и домах отдыха за счет фонда»{331}. Премии, выплачиваемые за «выполнение и перевыполнение промфинтехплана, а также за изобретения, технические усовершенствования и рационализаторские предложения», не включаются в ежемесячный доход и, соответственно, не облагаются подоходным налогом{332}.

В рамках повышения эффективности и формирования своей собственной производственно-технической интеллигенции рабочих большое значение уделяется материальному стимулированию инноваций, изобретений, рационализаторства. 27 ноября 1942 года выходит Постановление Правительства «О вознаграждении за изобретения, технические усовершенствования и рационализаторские предложения».{333} Согласно этому Постановлению:

– вознаграждение за изобретение выплачивается независимо от занимаемой автором должности;

– за содействие реализации предложений предусматривается премирование рабочих, служащих и инженерно-технических работников, а также руководителей предприятий и цехов;