По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

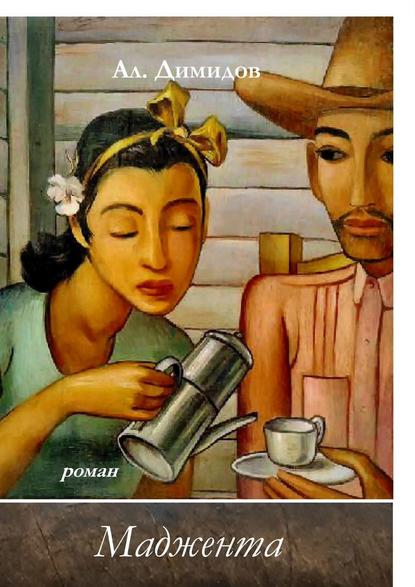

Маджента

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Однажды он почувствовал, что скучает. Бесконечные любовные похождения, вино и бессонные ночи способны были утомить кого угодно. Хуже того, ему показалось, что он теряет вкус. Обворожительные незнакомки напоминали готические соборы с их неудержимой тягой ввысь, к свету и совершенству. Но стоило приблизиться, разобраться, оказаться внутри – и он просыпался все в том же каменном мешке, где за легким рисунком стрельчатых арок скрывалась немецкая белиберда из чисел и формул, а самая утонченная французская роза была ничем иным, как геометрическим занудством, кусками разноцветного стекла, засиженного голубями. Касаться тонких миров ради того, чтобы рано или поздно превратиться в поршень – как это банально.

III

Он стал играть. Игра давала ему то ощущение остроты, которое он почти утратил в любовных утехах. Близость поражения приятно щекотала нервы. Победа с лихвой окупала риск. Дабы увеличить шансы, он освоил кое-какие приемы шулеров и однажды, будучи пойман, едва не лишился кисти. Эта история подтолкнула его к житейской истине: туз в рукаве, нож за голенищем. Днями напролет он проделывал фокусы с картами, разрабатывая быстроту движений, ловкость пальцев, точность и холодность. А вместе с этим совершенствовал навыки пулевой стрельбы. Уроки фехтования он находил полезными, но после изобретения пороха шансы клинка против пули упали неизмеримо.

Для удачного выстрела требовалось то, о чем когда-то говорил ему Берантес – выстроить идеальную линию между собственным глазом и тем местом, которое примет свинец. Путем тысячных повторений избавиться от всего лишнего. Руки, пальца, лежащего на спуске, прицела, дыхания. Приговорив возможность к неизбежности.

Между тем, как это часто случается, первый серьезный пожар вспыхнул не там, где его ожидали. Прослыв донжуаном, нужно быть готовым к выяснению отношений с рогоносцами. И все же, Эуджения Рамирес, супруга городского казначея, была последней из женщин, на которых мог остановиться выбор Кристобаля. Тем не менее, нашлись доброжелатели, нашептавшие мужу с три короба. И вызов был сделан публично, нагло, всецело показательно.

По кодексу о дуэли, синьор Рамирес обладал правом выбора оружия. Он предпочел пистолеты. Кристобаль смотрел на этого лысеющего заложника подагры, ничего не понимая. К чему жаждать кровопролития, не имея шанса на победу? Дуэль должна была состояться через три дня. Но уже следующим вечером, возвращавшегося домой Кристобаля внезапно оглушили булыжником сзади, и стая прощелыг запинала его ногами почти до смерти. Посчитав бездыханным, тело сбросили с моста в реку. Он пришел в себя через двое суток, лицом в вонючей жиже на заиленном берегу. Очнулся от боли в ногах, потому что голодные крысы пытались обглодать его пятки. С неимоверным трудом ему удалось открыть глаза. Дышать он почти не мог – были сломаны ребра. Раны сочились сукровицей. Утром на него наткнулся какой-то бродяга, и Кристобаль пообещал ему два реала, если тот поможет добраться домой.

Первое время он ходил под себя кровью. Левый глаз почти не видел. Кости срастались медленно и очень болезненно. Ему понадобилось больше полугода, чтобы оправиться. Кристобаль истратил все свои сбережения на докторов с их целительными микстурами и припарками. Прислуга, умеющая ухаживать за больными, тоже обходилась недешево. Когда зрение восстановилось, а пальцы обрели прежнюю гибкость, ему ничего не оставалось, кроме как вернуться за карточный стол. За карточный стол в салоне, принадлежавшем, по слухам, графу Виньоле, где он впервые встретил Гонзалеса.

Многие в Мадриде предпочитали обходить его стороной. В свои неполные двадцать, этот выскочка уже стал причиной многих скандалов. Он слыл отъявленным игроком. Азартным, склочным и неспособным остановиться. Сынок богатых и влиятельных родителей, Гонзалес мог вспыхнуть по любому поводу и все, кто попытались пресечь его гнев, дорого за это поплатились. Сам юнец ничего не представлял из себя как дуэлянт. Но всюду, где он появлялся, за ним вечной тенью следовал нанятый папашей профессиональный бретер Умберто Китана. Угрюмый, беззвучный, неотвратимый. Человек, которому за его недобрую славу привесили прозвище «Палач».

Закон разрешал дуэльный поединок до первой крови. Вынимая клинок из ножен, Китана на свой вкус решал, будет ли эта кровь большой или малой. Уколом шпаги он мог оставить противника инвалидом до конца его дней. Ослепить, обездвижить. Один из его коварных трюков заключался в ударе в бедренную артерию. Находясь в правосторонней стойке, противник успешно отбивал выпад в область шеи и вдруг, почти в самом низу Китана придавал опускающемуся клинку проникающий импульс. Легкий укол, почти царапина. Из которой к ужасу обреченного начинала фонтаном бить кровь, и он ничего не мог с этим поделать. Если выбор останавливался на саблях, Палач, забавы ради, мог отсечь филейную часть бедра, нос или ловким скользящим ударом стесать кусок скальпа. Он плодил уродов и калек десятками. На потеху молодому хозяину, который неугомонно выискивал все новых и новых жертв.

Тем вечером за столом было шестеро. К концу партии их осталось уже трое, а часом позже Кристобаль оказался последним и единственным соперникам Гонзалеса. Он знал с кем играет. Он был педантично вежлив и расчетлив. На кону стояла внушительная сумма. Фортуна улыбалась ему. Нужные карты приходили одна за другой, и проделывать трюки не было никакой надобности. Он играл чисто. Когда исход партии стал очевиден, Гонзалес внезапно вскочил, швырнул свои карты в лицо Кристобалю и, громко обозвав его шулером, потребовал снять пиджак.

– Я не привык раздеваться перед мужчинами, – ответил Кристобаль.

Глядя на хама, он ни на секунду не выпускал из поля зрения черное пятно за его спиной.

Гонзалес не унимался:

– Шулер не лучше шлюхи. А по мне, так даже хуже.

– Люди правы. Вы дурно воспитаны.

– Мне наплевать, что говорят обо мне другие.

– Напрасно. Отныне вам придется прислушиваться.

Сказав это, Кристобаль улыбнулся своей располагающей улыбкой. Он привстал, вытянул руки ладонями вверх, по направлению к Гонзалесу, как бы открывая на обозрение манжеты. Встряхнул ими. Внезапно в правой руке его блеснул метал. Кристобаль тотчас поднес его к щеке Гонзалеса. Раздался щелчок. Пуля шумно разорвала ушную раковину выше мочки и плеснула обжигающим порохом на всю левую половину лица. Гонзалес испустил кромешный вопль. В то же мгновение Китана, позади него, едва вскочив со стула, рухнул на пол и стоная, отполз к стене, зажимая рукою живот. Публика оторопела. Гонзалес скулил, заливая карты, сукно и деньги кровью. Никто не смел пошевелиться. Кристобаль бесшумно вышел на улицу и растворился в ночи.

Его искали четыре месяца. Полиция сбилась с ног, подключив местную агентуру и стукачей-уголовников. В соседней квартире круглосуточно дежурила засада. Всюду, где он имел привычку появляться, были расставлены люди. Его друзей, знакомых и всех, кого он знал, оповестили, что в случае его появления, они обязаны срочно оповестить об этом представителей власти, во избежание тюремных сроков. Назначили награду тому, кто укажет, где скрывается преступник. Но все было напрасно. Кристобаль Алиендэ как будто провалился сквозь землю. Многие посчитали, что он давно покинул страну.

Некоторое время спустя один из следователей, прогуливаясь по рынку на Плаза де Каскорро в воскресный полдень, обратил внимание на дешевые пейзажи, которыми торговал старьевщик. Картинки были сделаны топорно, быстро, без претензии на высокое искусство, но что-то в них подкупало. Еще раз пересматривая в участке изъятые на квартире Кристобаля рисунки, он узнал авторский почерк и заметил странную деталь: одинокая чайка. На рисунках, выполненных грифелем и в базарных акварелях часто попадался силуэт птицы, парящей на заднем плане. Старьевщик тотчас признался, что картинки ему приносил мальчик. Но в указанный день никто не пришел. Тогда следователь велел расставить все нераспроданные акварели вдоль стены и обвел их долгим, внимательным взглядом.

– Что ты видишь? – спросил он у своего молодого коллеги

Тот напрягся и затем недоуменно повел плечами.

Следователь улыбнулся:

– Третья, пятая и одиннадцатая. Тот же ракурс. Вид на бухту. Он рисует с натуры. И он все еще здесь.

С крошечного чердака над китайским борделем и вправду открывался чудесный вид. Особенно на закате. Ожидая, когда власти снимут усиленные посты на выездах из Мадрида, Кристобаль вел ночную жизнь. Днем он рисовал или отсыпался. Если бы не морской бриз, эта комнатушка могла бы превратиться в духовку. Ее хозяйка – китаянка по имени Нуо – согласилась на скромную оплату. Она работала в покоях внизу. Отдельный вход со двора давал возможность Кристобалю оставаться незамеченным, когда он спускался по длинной винтовой лестнице. Если клиентов не было и в особые дни, Нуо поднималась к нему. Они устраивались на широкой тахте и смотрели на залив. Иногда поздним вечером она приносила с собой «волшебную» лампу. Они курили гашиш и смотрели, как спроецированные зажженной свечой, по косому потолку летали огненные драконы, пытаясь пожрать друг друга.

Однажды ночью она взяла его за руку и повела вниз за собой. В комнате, среди картин и, кресел, она наполнила вином бокалы. Пока он пил, она раздела его, целуя. И подтолкнула в спальню. Кровать под узорчатым, полупрозрачным балдахином благоухала свежим бельем. Нуо, не переставая ласкать, расположилась над ним. Ее золотой кулон в виде ракушки, спускался к нему, едва не касаясь лица, и снова удалялся. Но там, за дверью внизу, уже стучали сапоги жандармов. Перепуганная хозяйка заведения подняла крик. Раздался дьявольски громкий стук. И прежде чем Нуо ответила, те, кто был по ту сторону, принялись высаживать двери. Кристобаль даже не успел одеться. Он схватил первое, что подвернулось под руку. Глубокой ночью, в мавританских туфлях с загнутым носом и пестром персидском халате, он выбрался на крышу и сбежал в порт.

Три дня спустя на английском королевском фрегате Георг Первый обнаружился безбилетник. Судно держало курс на Хибару. Кое-кто из команды предложил выкинуть его за борт, да и дело с концом. Но несмотря на дикий внешний вид, незваного гостя накормили и дали переодеться. Капитана подкупил благородный взгляд беглеца. Ему велели держаться подальше от пассажbров, помогать кочегарам и драить гальюны на правах младшего юнги. Благо, костюм моряка пришелся ему впору. Почти неделю Кристобаль добросовестно кидал уголь в топку. Где-то посредине Атлантики главный котел раскалился и дал дрозда. Вал замер, поршни остановились. Починка требовала условий дока, и остаток пути пришлось проделывать под парусами.

Миновав тридцатый меридиан, они угодили в чудовищный шторм. Фрегат заливало водой и кидало по волнам, как щепку. В коридорах и на кубрике стоял запах блевоты. При убранных парусах капитан пытался избежать боковой волны, а когда ему это не удалось, удар оказался такой силы, что судно смертельно накренилось, скрепя всем своим нутром. Вода хлынула отовсюду. Кто-то в панике бросился на верхнюю палубу и был смыт за борт. Ветер сломал Грот-мачту. Внизу раздавались крики отчаяния. Видя, как прибывает вода, Кристобаль выбрался наружу. С трудом добравшись до середины, насквозь промокший, пристегнул себя к трубе рангоута широким ремнем и припал щекой к металлу. Зажмурившись, он не переставая шептал что-то мокрыми губами, дрожа от холода и страха, пока не лишился чувств.

Их обнаружил греческий барк.. Судно со сломанной мачтой – и уцелевшими, но бесполезными при полном штиле двумя оставшимися – дрейфовало по воле волн в пятидесяти милях от обычного курса, уповая на милость Божью. После шторма не досчитались пяти пассажиров и старпома. Чтобы как-то поднять дух, капитан привлекал всех выживших к ремонту, не зависимо от регалий. Среди прочего, Кристобалю выпало убираться на мостике. Он очистил пол и в самом углу наткнулся на черный комок, похожий на мертвого морского ежа. Кристобаль осторожно взял его в руки.

Под слоем влажных водорослей оказался треснувший, разбухший, искореженный переплет корабельной Библии.

IV

Сиротский приют Святой Касильды был открыт в Баямо в 1861 году по распоряжению центральных властей провинции. Один из местных аристократов, пожелавший провести остаток своих дней на родине в Наварре, пожертвовал на эту благородную цель свой особняк. Дом располагался на Почтовой улице, по соседству с Управлением земельных дел и цирюльней.

Директором приюта назначили Фелисио Гомеса. К тому времени ему было за сорок. Он успел сделать карьеру в Департаменте образования, которую сам же и погубил, пристрастившись к спиртному. Назначение в Баямо он воспринял, как ссылку. После бульваров Сантьяго-де-Кубы, с вынесенными в пальмовую тень столиками кафе, океанским бризом и шляпками обворожительных незнакомок, провинциальной городок показался ему пустыней. Супруга и двое его детей тоже были не в восторге от такого переезда. Гомес находил должность смешной, а жалование, прилагаемое к ней, унизительным. Он пил и злился. В доме, который ему выделил муниципалитет, постоянно вспыхивали скандалы. Супруга в тысячный раз упрекала его в отсутствии грани. Он умолял ее на коленях, в духе «что есть грань?», и звучало это так, словно он молил дать ему опору, чтобы сдвинуть Землю.

Дети приюта были живым напоминанием о его погибшей карьере и предвестием надвигающегося краха семьи. В душе он всех их ненавидел. Штатное расписание предполагало трех воспитателей, кухарку с помощницей и садовника. Гомес взял двух старух, одна из которых согласилась стряпать, договорился с одним малым о регулярной обрезке кустов и отчитался о закрытии кадрового вопроса. Разница, естественно, пошла в его карман. Воспитанников он кормил бурдой и держал в черном теле. Поскольку детское попрошайничество запрещалось законом, Гомес придумал обходной маневр. Самых младших он наряжал в праздничные платьица и по двое расставлял на площадях, парковых аллеях, а позже у ресторанов и банков – повсюду, где могла оказаться денежная, по местным меркам, публика. Они не просили. Девочки в шляпках стояли перед корзинкой с надписью «Приют Св. Касильды» и предлагали скромные букетики из фиалок с жимолостью, которую для Гомеса специально рвал один бродяга из пригорода за бесценок. Старших он, по договоренности с ремесленниками, отдавал в наем, под предлогом обучения ремеслам. При этом сам повадился объезжать частные и публичные заведения не только в Баямо, рассказывая их председателям о печальной судьбе сироток и «нашем человеческом долге облегчить участь детей». Особо впечатлительных он даже привозил с собой. Чтобы они своими глазами посмотрели, в каких тяжелых условиях приходиться вершить столь благие дела.

Словом, к концу третьего года директорства, Гомес переехал в собственный дом, обзавелся прислугой и возымел экипаж. Супруга его стала более снисходительна к слабостям мужа.

Жизнь сирот оставалась прежней. Кормили их из рук вон плохо. Нарядные платья отбирали ежевечерне, заставляя переодеваться в старые изношенные вещи. За плохую выручку ругали и наказывали. Гомес и его приспешники играли роль скорее экзекуторов, чем воспитателей. После ужина детей запирали в спальнях, где они до утра были предоставлены самим себе. Книг в приюте не было. Читать никто не умел.

В сентябре тринадцатилетняя Летисия, самая старшая из воспитанниц, сбежала из приюта и расплакавшись, рассказала первой встречной женщине, чем ее заставляет заниматься господин директор по четвергам. Дама оказалась женой известного в Баямо стряпчего. Муж ее обратился в полицию. Гомеса арнестовали в тот же день, но отпустили под письменное обещание явиться в суд. Параллельно с уголовным разбирательством, муниципалитет возбудил всеобъемлющую проверку деятельности директора приюта. Тут же всплыли хищения и растраты. Инспектора не поленились провести встречные сверки с жертвователями и меценатами и обнаружили истинные цифры присвоений. На суд Гомес не пришел. В день слушаний жена обнаружила его в петле за дверью домашнего кабинета.

Около месяца делами приюта занимался временный поверенный, а затем в доме на Почтовой улице появилась Рамона дель Торо.

Говорили, что ее далекий предок приплыл на одном корабле с Диего Веласкесом. Семья разбогатела на медных рудниках, но к концу восемнадцатого столетия стала поставлять испанской короне кадровых военных.

Рамона родилась в Гаване. Ее отец дослужился до генерала и занимал видное положение в табели о рангах гаванской знати. Оба брата Рамоны были офицерами. Поэтому, когда молодой капитан Родриго Скорта предложил юной девушке руку и сердце, ее судьба сложилась сама собой. Ей, идущей под венец, еще не было и семнадцати.

Несколько лет они прожили в предместьях Гаваны, а затем муж был откомандирован на континент, и им пришлось перебраться в Севилью. Они поселились в маленьком доме на берегу реки, утопающем в зелени сада. По утрам их будили птицы и запах цветов проникал в дом душистой пеленой вместе с дымкой. Рамона была беременна первенцем, когда Родриго отправился со своим полком в Бискайю и там, руководимый отважным генералом Бальдомеро Эспартеро, сразился с карлистами. В первом же бою он погиб. Неделю спустя ей принесли известие о смерти, и она почувствовала, как жизнь покидает ее вместе с отошедшими водами. Она помнила, что в диких муках пыталась исполнять приказы повитухи, и безумная боль разорвала ее изнутри. А когда снова открыла глаза, рядом с ней, в просторной белой комнате, залитой солнцем, сидел незнакомый мужчина в белом халате и держал ее за руку, измеряя пульс.

– Ну вот и славно, – произнес он, улыбнувшись.

Его звали Винсенте дель Торо. Он заведовал акушерским отделением Больницы Святого Доминика. И был старше ее на пятнадцать лет. После того, как привезли истекавшую кровью Рамону, ординатор приемного покоя, осмотрев ее, велел оставить в коридоре, как безнадежную. Было слишком поздно. Ребенок умер. Еще недавно связанный с ней пуповиной жизни, теперь он невидимой пуповиной смерти звал ее за собой, и она не сопротивлялась. Дель Торо буквально выцарапал ее с того света. Он знал, что поступает, как мясник, которого вскоре проклянут. Но у него не было выхода.

Период ухаживаний совпал с выхаживанием. Дель Торо тоже был вдовцом, слишком тяжело пережившим утрату, чтобы задумываться о новой партии. К тому же, врачебная этика. Эту девочку можно было понять. Она видела в нем отца. Заботливого друга. Он часто ловил себя на том, что думает о ней и испытал подлинное облегчение, когда экипаж с окрепшей пациенткой наконец выехал из больничных ворот. С глаз долой, из сердца вон.

Через два месяца он примчался в Гавану, похудевшим, с нездоровым блеском в глазах, и опустился перед ней на колено в гостиной ее отца. Старый идиот. Мальчишка. Спасший ее жизнь, навсегда отобрав будущие. Она не знала, любит ли его. Потеряв мужа и сына, она, прибывая в тумане повседневных забот, просто плыла по волнам. Он обещал позаботиться о ней. И она пересела в его шлюпку.

Винсенте дель Торо был одним из первых врачей, осознавших важность антисептики. В те времена, акушеры не редко входили в родовую после препарирования трупов, просто вытерев руки о носовой платок. Доктор Земмельвейс в Будапеште заставлял своих коллег опускать руки в раствор хлорной извести и добился внушительных результатов. Смертность рожениц от сепсиса уменьшилась в семь раз. Дель Торо предложил тщательно мыть руки щелочным мылом и протирать их спиртовой настойкой. Последствия оказались просто поразительными. Ему предложили кафедру в Парижском университете, и семья переехала в Иль-де-Франс.

Жизнь во Франции разительно отличалась от всего. По сравнению с солнечной Гаваной, медлительной Севильей, Париж бурлил. Никогда еще Рамона не видела такого количества горожан, экипажей, омнибусов. Город проглотил ее, не заметив. Поначалу Винсенте был загружен работой с утра до позднего вечера, и ей пришлось самой налаживать быт. Зато на выходных они оправлялись гулять по Монмартру, пробовали выпечку в хваленых кофейнях на бульваре Сен-Дени или на целый день уезжали в Булонский лес. Винсенте был нежен и заботлив. Его возраст придавал любви мудрость, но не мешал терять голову рядом с ней. Пропустив волан, измазавшись кремом, сев на шляпу, он хохотал вслед за Рамоной. И однажды, после такого хохота, откашлялся кровью в платок.

Оказавшись в неполные тридцать дважды вдовой, Рамона еще несколько лет прожила во Франции. Она познакомилась с Симоной Огюстен, одной из первых французских суфражисток и прониклась симпатией к их делу. Коль скоро ни женой, ни матерью ей стать решительно не удавалось, она подумала, что быть может, женщине на этом свете уготован иной удел, более благородный. К примеру, стать независимой. В этом был шарм и общественный вызов. Она стала посещать собрания, разносить прокламации. Увы. Вскоре она убедилась, что ее втянули в игру, не имеющую смысла. Все эти многословные барышни, гордые амазонки в платьях от лучших кутюрье, мгновенно теряли голос, попадая в орбиту влиятельных мужчин и, как собачонки, устремлялись на поиск удачной партии.

Там, в Париже она повстречала Рафаэлу Кайо, сестру Габриэля, друга далекого гаванского детства. Они стали переписываться. Позже к ним присоединился и сам Габриэль. В Сантьяго-де-Куба он уже несколько лет возглавлял Управление общественной помощи. Рамоне казалось, что письма, приходившие с родины, пахли манго, океанской солью и табаком. Когда Габриэль, вскользь упомянул о вакансии директора детского приюта в Баямо, синьора дель Торо поступила, как настоящая суфражистка. Она решила стать хозяйкой своей судьбы. Ее образования и опыта жизненных трагедий для этого хватало с лихвой.

V