По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

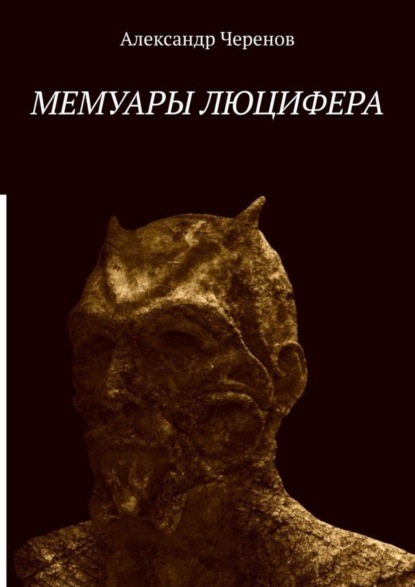

Мемуары Люцифера

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

«О, Небо! К подлецам щедра твоя рука:

Им – бани, мельницы и воды арыка,

А кто душою чист – тому лишь корка хлеба!

Такое Небо – тьфу! – не стоит и плевка!»

Красиво, образно, но неглубоко. И главное: даже эти гневные слова – признание Высшего Разума, пусть и в форме критики! Ни Хайям, ни кто другой из критиков «несправедливого «Неба» не задался вопросом: «А кому я предъявляю претензии?!» Плевки адресовались несправедливости «Небес»: об отрицании речь и не шла.

Правда, чуть позже в Китае появится один толковый парень по имени Ван Чун, который первым из восточных философов отвергнет «Небесного владыку» и духов. Он заявит о том, что «первоначалом» всего является первичный эфир, образующий всё многообразие вещей, включая и человека тоже. Сам заявит: я тут – ни при чём.

Но такой он был один. И объявился он позже того времени, когда я нуждался в нём и таких, как он. Ждать я не мог, равно, как и перенести его в иное временное измерение: земные фокусы – не по моей части. Да, и потом: я – Бог, а не фокусник.

И я обратил свой взор на более перспективную «арену действий». Лучшего выбора, чем греческие полисы с их стремлением развивать не только ремёсла и искусства, но и науку, и сделать было нельзя. Полисы буквально «кишели» философами разного толка и калибра. Оставалось лишь отсеять «мелочь» и чуть-чуть «подправить» толковые мозги.

Самым перспективным участком работы мне показались Афины. В отличие от земного Востока, здесь имелись не только отдельные философы, но и целые школы. Как минимум – направления, которых придерживались философы «числом больше одного». Пятьсот земных лет – с «минус шестого» по «плюс второй» века – благословенное время для моей творческой деятельности по разложению Идеи Бога в мозгах человека. Ибо на ниве материализма отметились не только философы, но даже «работники культуры».

К примеру, неплохо поработали над дискредитацией этой идеи драматурги Эсхил и Еврипид, комедиографы Аристофан и Лукиан (последнего я задействую чуть позже). Для начала процесса разложения достаточно было даже софизма Протагора, который утверждал, что о богах нельзя знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду.

Книга Протагора, которую я помог ему сочинить, имела большой успех. Настолько большой, что разгневанные читатели сожгли её на костре, а самого автора изгнали из Афин (вмешался Alter). Но зёрна сомнений были уже заронены в мозги – и, следовательно, философа вытурили не зря.

Задел был создан – и можно было переходить к философии более высокой степени отрицания. Таковой представлялась мне критика Карнеада Киренаика. Опираясь на телеологию, утверждавшую, что мир создан богом ради интересов человека, Карнеад пошёл «от обратного». Он стал говорить о том, что если творение получилось несовершенным, а интересы человека попираются на каждом шагу, то либо у бога была другая цель, либо вообще не было никакого бога.

Тоже – неплохо: свидетельствует не только о многообразии contra Бога, но и о философском потенциале человека. Честно говоря, именно в Афинах я впервые перестал морщиться и плеваться при слове «человек».

Ещё дальше в разоблачения Идеи Бога пошёл Ксенофан, который первым заявил о том, что мир создан не богами. Более того: он заявил, что это люди создали богов, наделив их человеческими чертами. Таких категоричных представлений не было ни во время Ксенофана, ни после него. Вынужден говорить об этом с сожалением: мысль философа опередила своё время. Мозги соплеменников не были готовы воспринять его мысли.

Да и Alter, не поняв ещё моих намерений, но по обыкновению своему противодействуя «из принципа», не остался в стороне от процесса. Он сумел выдать мыслителя за не вполне нормального чудака, слова которого не стоит воспринимать всерьёз. Увы: невозможно разрушить за несколько лет то, что человек создавал в своём воображении тысячелетиями. Да и «пипла» всегда больше, чем человека: согласитесь, что это – не одно и то же.

Но, процесс, как говорится, «пошёл» – и я не собирался останавливаться на достигнутом. Кандидаты на роль продолжателей дела Ксенофана имелись – и не в единственном числе. В первом ряду этих достойных мужей находились авторы атомистической теории Демокрит, Эпикур и Лукреций. Они неплохо потрудились и на ниве дискредитации религий, и в части прояснения материалистической картины мироздания. Главной «изюминкой» в их теории явилась идея вечности и бесконечности мира, идея мироздания как непрерывного процесса. Уже одно это умаляло представление о мире как порождении богов.

Особенную симпатию я испытывал к Эпикуру и его римскому последователю Лукрецию Кару. Эпикур, хоть и признавал существование богов, первым заявил о том, им, богам, нет дела до людей и их мира. Боги, по Эпикуру, живут даже не во Вселенной, а между мирами, в так называемых «интермундиях». Занятые своим блаженством, поеданием амброзии и потреблением нектара, они лишены как возможности, так и желания воздействовать на людей.

Отсюда: бесполезны всякие молитвы – ведь молитва есть просьба о вмешательстве и об оказании содействия. Точно также нечего надеяться на чудеса, которое тоже не что иное, как вмешательство в естественный ход событий.

Конечно, это было не совсем то, чего я ожидал. И я бы не удовлетворился работой подшефных, если бы не их последующие мысли.

Так, Эпикур заявил о том, что нечестив не тот, кто отвергает мнение толпы о богах, а тот, кто их разделяет. Он первым определил высказывания толпы о богах как лживые домыслы. Это было уже «кое-что». Или, как говорят у нас в Одессе, «что-то с чем-то».

Но Эпикур не остановился на достигнутом – и пошёл дорогой истины. (Как сказал, а! Это я – о себе, разумеется, если кому непонятно). Он заявил о том, что не только тело, но и душа человека атомарна по своей природе. И она столь же смертна, как и тело. Поэтому не может быть ни надежд на загробную жизнь, ни страхов перед ней. И пусть его представление о душе как материальной субстанции ошибочно, один только факт её смертности крушил фундамент веры. Ведь и доныне представления о посмертном воздаянии занимают не последнее место в ней.

Конечно, таких смелых заявлений, идущих вразрез с устоявшимися представлениями, ему не могли простить ни современники, ни потомки. Но главное: ему не мог простись этого Мой Недруг. Чуть позже он возьмёт реванш, организовав кампанию наглой клеветы в адрес этого достойного мужа. Эпикура обвинят в пропаганде безудержных чувственных наслаждений. Хотя не было ничего более далёкого от правды, чем подобные обвинения.

Да, Эпикур проповедовал удовольствие как высшее благо и цель жизни. Он считал его естественным состоянием человека как живого существа. Но ведь удовольствие удовольствию – рознь. Эпикур понимал удовольствие как отсутствие страдания. И компонентов удовольствия в его понимании было великое множество. Сюда входили услады вкуса, слуха, зрения, чувственные наслаждения, беседа с приятным собеседником и так далее.

Но главное, что опровергало ложь врагов: удовольствие, по Эпикуру, не самоцель, а лишь средство достижения счастливой жизни. Таковой же может считаться лишь такая жизнь, которая ведёт к безмятежности души (атараксии).

Тит Лукреций Кар пошёл ещё дальше своего учителя (не без моей помощи, конечно). Так же, как и Эпикур, «определив» богов в «интермундии», он первым обобщил атеистические представления о происхождении религии. Он первым заявил о том, что религия – это плод человеческого невежества и страха перед необъяснимыми явлениями природы. Это был уже не просто шаг в верном направлении: это было уже само верное направление. И уже за одно это Лукрецию и его поэме «О природе вещей» надо поставить вечный памятник – хотя бы в сердцах и умах ищущих людей…

Глава тринадцатая

Увы: сделанное моими протеже было пределом того, что можно было сделать в современной им обстановке. Недруг мог и не напрягаться: за него всё сделали люди. Точнее, невежество одних – и желание сохранить это невежество других.

И тогда я понял, что работать нужно не только с человеком, но и со средой, которая формирует его. Изменив среду, я изменю человека, заставлю его задуматься. Хотя бы – над природой своих представлений. И, может, тогда он поймёт несостоятельность верований в плод собственного – либо навязанного извне – воображения.

Но я также понял, что всё сделанное мной при помощи античных философов – это задел на будущее, только самое начало работы на перспективу. И что сиюминутного результата добиться не удастся. А мне ведь нужно было противостоять замыслам «соседа», как говорится, «здесь и сейчас».

Философское осмысление несостоятельности богов приняло характер вялотекущего процесса. (Не перестаю восхищаться своими формулировками, пусть и заимствованными из какого-то словаря!)

Не забывая о поддержании в нём жизни, я должен был искать другие способы борьбы. Пусть даже не столь радикальные в плане изменения сознания. Для начала следовало испытать на прочность божков местного значения. Философствовать было некогда, я находился в цейтноте – и поэтому единственно приемлемым способом проверки счёл войну.

Но не ту, что велась окраинными народами на узенькой площадке между Красным и Средиземным морями. Мне нужна была война масштабная, раскинувшая «театры своих действий» на тысячи километров во все стороны света.

И взгляд мой упал на уже знакомый район Эгейского моря. Там над россыпью мелких демократий и тираний возвышались два мощных полиса: Афины и Спарта. Но, увы: ни у кого из них не было представлений о себе, как о господах мира. Никто не ходил дальше прибрежных районов Персии. Даже не стремился к этому. Обоих вполне устраивало положение региональной державы.

Главной причиной «неправильных» взглядов была узость представлений о мире. Если «край земли» – «за той горой», трудно ли мыслить себя «пупом земли»? Подобное довольствование малым не соответствовало моим требованиям к кандидатам. Я даже не стал «напрягаться»: зачем «доводить» некондиционный материал, когда наверняка есть кондиционный?

И я переключил внимание на соседа Греции: Македонию. Страна виделась мне удивительно первобытной, особенно в сравнении с Афинами.

Местные жители умудрились законсервировать замечательные качества дикаря, без чего нет настоящих завоевателей: ненависть, зависть, агрессивность, стремление отобрать у другого то, чего нет у себя. А это, в свою очередь, воспитывало настоящих воинов: сильных, безжалостных и преданных государю.

Первым делом я натравил местного царя Александра на соседей-греков. Изнеженные и разобщённые «философы», мастурбаты и любители «мужской дружбы», они не смогли – и не могли – дать отпор «варварам» с севера. И Греция пала к ногам Александра. Теперь можно было вести парня на завоевание и более далёких земель. Тем паче, что здесь испытания верой получиться не могло: и покорители, и покорённые поклонялись одним и тем же многочисленным богам, что меня вполне устраивало.

Воспитанный Аристотелем, Александр имел более широкий взгляд на вещи. В том числе, и на географию. Он ясно представлял себе, что соседями пределы «земного диска» не ограничиваются. Мысль его летела дальше – в земли, неведомые не только среднестатистическому гражданину античности, но и широко образованному царю-завоевателю.

Убедившись в потенциале Александра, я привёл его в Персию. Должен прямо сказать: для того, чтобы воспитать в нём завоевателя, мне не пришлось «особенно стараться», ибо этот молодой человек был прирождённый агрессор. В результате Персия была разгромлена не просто быстро – катастрофически быстро. Вряд ли кто из её друзей и недругов полагал, что это вообще произойдёт, не говоря уже о том, что это произойдёт так скоро и с такими катастрофическими последствиями для великой державы.

Но, вопреки моим расчётам, Александр не только не принёс свою веру на чужую землю, не только не начал «сталкивать лбами богов», но проявил ненужную мне веротерпимость. Не скрашивало положения и то, что ему, по большому счёту, не было дела до богов. Кроме одного: самого себя. Alter на всякий случай «вовремя подсуетился» – и по его наущению Александр решил «приписаться» к богам.

После нескольких безуспешных попыток подвигнуть «гражданина Македонского» на работу в нужном направлении, я, в конце концов, охладел к нему. Товарищ явно не оправдал моих ожиданий. Но это был мой товарищ – пусть и не товарищ мне. И чтобы Alter «не облизывался» на «освободившуюся площадку», «на дорожку» я пособил лекарям Александра в лечении царя: дал им рецепт одного снадобья. Царь страдал от сильных болей – и дар был принят с благодарностью.

Разумеется, я ничего не сказал о том, что препарат, помимо болеутоляющего, имел ещё и сильный побочный эффект. А он, таки, имел его. Накапливаясь в крови и внутренних органах пациента, он не только разрушал их, но и легко «брал» пределы допустимой концентрации. Тут даже трудно сказать, какой из эффектов был побочным. Alter слишком поздно разглядел в моей добродетели «совсем даже наоборот» – и неблагодарный Александр, уже объявивший себя богом, «отбыл на постоянное жительство» к «товарищам по работе».

Сохранять его империю, видя перед собой вполне различимую перспективу «монотеизма на больших площадях», я не имел желания. И, едва прах царя отправился на родину, я столкнул лбами его ближайшее окружение: Пердикку, Кратера, Антиоха, Антипатра, Селевка, Птолемея Лага, Лисимаха и всех прочих желающих «пободаться» за куш. Схватка за наследие Александра растянулась на полвека. Всё это время никому из претендентов не было никакого дела до религиозных споров. И на том, как говорится, спасибо. С паршивой овцы – да хоть паршу. Да и передышка, какая-никакая.

Меня уже занимал другой «клиент»: Рим. Всё мне нравилось в этом благословенном государстве: и воинственность его жителей, и их неутолимая жажда завоеваний, и их безоговорочное отрицание идеи Бога Единого. Я даже не возражал против того, чтобы римляне вводили в свой пантеон богов покроённых ими народов – или хотя бы придавали своим богам черты богов инородных. В результате Юпитер стал точной копией Зевса, Меркурий воплотил в себе черты Гермеса, а Юнона прекрасно уживалась с Кибелой и Митрой.

Рим оказался куда более полезным «союзником», чем Александр. Его экспансии, казалось, не будет конца. А в главном для меня вопросе Рим всегда действовал в том направлении, которое представлялось наиболее перспективным. Но теперь мои взгляды на отношение к богам покорённых народов претерпели изменения. Что поделаешь, если бытие определяет сознание! Исходя из нового видения перспектив, я решил, что Риму не следует чересчур усердствовать в насаждении на завоёванных территориях храмов в честь римских богов.

Меня вполне устраивало то, что варвары сохраняли своих духов и богов в неприкосновенности. Хотя Alter очень старался уменьшить их число до минимума. В этой связи он даже пытался «играть на моём поле», иногда превосходя меня активностью в деле побуждения Рима к навязыванию своих богов.

Alter зрел в корень: не всегда цели можно достигнуть «одним махом». Иногда для этого требуется последовательность шагов. Нужно уметь не торопить события. Считаясь с реальностью, Alter видел путь к единобожию в работе по уменьшению числа богов в пантеонах. Он активно помогал усилению значимости главного из богов, постоянно выпячивая его. При этом он концентрировал в его образе не только заимствованные у других богов «положительные черты», но и властные полномочия.

Сейчас Alter считал главным участком работы ликвидацию «отраслевых» богов. Он уже понял, что стадии множества «Богов Единых» не избежать на пути формирования Бога Единого. И поэтому он активно «помогал» мне-себе на данном этапе противостояния. Закон единства и борьбы противоположностей в действии.

Только напрасно он старался: я без труда распознал маневр. Я ведь сам не раз использовал эту тактику. Это когда, вроде бы противореча своим интересам, «сглупа» помогаешь врагу – и доводишь реализацию его намерений до абсурда. В итоге поражение нередко превращалось в победу.

Я тоже анализировал обстановку. Оценив результаты эксперимента с Римом, я вновь стал рассматривать войну как приоритетный способ решения теологических проблем. Что мне всегда нравилось в Риме – так это оперативность и радикализм: пришёл, увидел, победил, как сказал один деятель, обласканный мною Юлий Цезарь.