Провансальский триптих

Сегодня фрагменты дороги, проглядывающие из-под варварского асфальта, еще можно увидеть между Арлем и аббатством Сен-Жиль-дю-Гар, а также в Мори, Ле Параду и окрестностях Сен-Габриэля неподалеку от Тараскона. Именно там, близ бывшего римского Ernaginum (как некогда назывался Сен-Габриэль), сходились, образуя большой коммуникационный узел, три важнейшие дороги: Via Aurelia, Via Domitia и Via Agrippa [30].

Via Aurelia, которая в более поздние века стала южной ветвью паломнического маршрута в Сантьяго-де-Компостела к святому Иакову, сейчас носит название Voie d’Arles, или Via Tolosana, или Via Arelatensis.

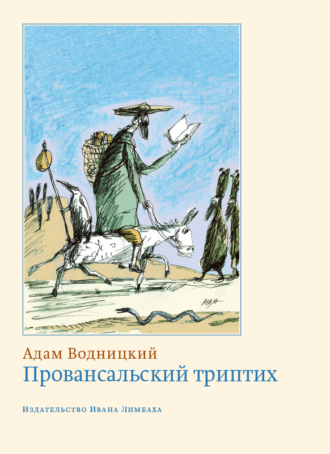

Не раз на этой дороге, бегущей через заросшие жесткой травой и кермеком подмокшие пустоши, где там и сям на горизонте маячит одинокое стадо, я встречал паломников, направляющихся в Компостелу к могиле святого Иакова. Они шагали в одиночку, иногда по двое или по трое, реже более многочисленными группами, с большими рюкзаками; иногда кто-то тащил двухколесную тележку, кто-то вел за узду навьюченного багажом ослика. Я узнавал их по непременным принадлежностям пилигрима: суковатый посох (bourdon), странническая сума (besace), притороченный к поясу калебас (calebasse), шляпа, украшенная ракушками, – а так-же по утомленному, словно бы отсутствующему взгляду. Иногда они шли издалека, чаще всего с севера или с востока: из Англии, Швеции, Германии, Италии, Польши. Разными путями, на разных видах транспорта добирались до Парижа, Везеле, Пюи-ан-Веле либо до Арля, откуда, согласно старинной, датирующейся XI веком традиции, начинали пешее паломничество по одной из четырех ведущих на запад и юг дорог. Via Arelatensis вела в Пуэнте-ла-Рейну на территории бывшего Наваррского королевства и оттуда в Сантьяго через Camino francés [31], через несколько испанских провинций: La Rioja, Burgos, Palencia, Castilla y León, Lugo и La Coruňa [32].

Збигнев Херберт [33], черпая вдохновение у Кавафиса, писал:

Если собрался в путь пускай путь твой окажется долгимбудет странствием будто бесцельным блужданьем вслепуючтобы не только глазами но и на ощупьиспробовать жесткость земличтобы всей кожей соприкоснуться с миром.«Путь» (из сборника «Элегия на уход»)

Какая сила гнала пилигримов по бездорожью? Что заставляло «тягаться с миром» [34], собой и собственной слабостью? Паломничество – это все равно что путь к святой горе Хорив [35]. Чем оно было для них? Актом веры, трансцендентным переживанием встречи с Богом? Приключением? Поиском невозможного, заколдованной страны в зазеркалье?

А может быть, как писал в 1687 году Мацуо Басё [36] в «Путевых дневниках», дорога – цель сама по себе, а цель странствия – само странствие?

Случалось, когда у меня спрашивали дорогу или далеко ли до города, я слезал с велосипеда, провожал путников до ближайшего поворота или присаживался с ними на обочине, чтобы отдохнуть и поговорить. Пока мы беседовали в тени придорожной яблони или вечером возле догорающего костра, время останавливалось, замирало, будто попавшись в ловушку пространственно-временного континуума. Вокруг простирался тот же самый, давно знакомый мне пейзаж, одуряюще пахли травы, между полями подсолнечников вилась та же самая проселочная дорога, мне же чудилось, будто я забрел в чужой сон. А ведь, казалось бы, период мистического воодушевления, ярких озарений, единоборства с Богом на пустых дорогах уже позади. И пускай эмпирия самоуверенно и упорно убеждает тебя, что поверх небесного купола, утыканного гвоздиками звезд, над орбитами планет уже нет эмпиреев – обители ангелов и демонов; сколько нас ни убеждай, никогда не удастся полностью загасить тлеющую в каждом потребность в чуде, подавить желание необычным образом разнообразить наше бессмысленное и до боли банальное существование, сделать достоверным недостоверное, нарушить заведенный порядок, внеся в него чуточку безумия. Такие мечты не уничтожить и не развеять; все добрые и злые духи, порожденные нашими страхами и фантазией, как мы ни стараемся ими пренебречь, забыть о них, живут в наших снах, предчувствиях, видениях, надеждах, сопутствуют нам в вечном поиске недосягаемого «где-то». Их голосов не заглушить. Наверняка любому из нас по меньшей мере раз в жизни хотелось – пускай во сне – взобраться на лестницу, которая, хоть и стоит на земле, верхушкой касается неба…

Мы расставались в сгущающихся сумерках; я возвращался домой, ведя за руль велосипед, ошеломленный, зачарованный, сам не зная, в каком измерении обнаружу себя, когда вернусь. С недалеких пойм Камарга поднимался туман, и крыши и башенки Арля выплывали из белесой мглы, будто флюгеры на мачтах.

Традиция паломничества к святым местам на Юге столь же стара, как стены самых старых романских монастырей, столь же прочно вросла в здешнюю землю, как самые старые оливковые деревья в Сент-Мари-де-ла-Мер. На этих путях формировалось сознание духовной общности людей разных рас и культур, разных языков и обычаев, здесь столетия назад родилось представление о европейском универсализме, опирающемся на общие истины и ценности, начиналось культурное и цивилизационное объединение Европы.

Общим, понятным для всех языком была латынь, и хотя не на классической латыни велись беседы на биваках, однако, когда гасили костры и паломники укладывались спать, когда сгущался мрак и первобытный страх сжимал горло, на этом языке отгоняли демонов и призраков, толпящихся на пороге тьмы, на этом языке просили приюта возле монастырской калитки, возносили молитвы и каялись в грехах.

Самый старый путеводитель для паломников, отправляющихся к могиле святого Иакова в Компостеле, известный как «Путеводитель для пилигримов» (Guide des pèlerins), или V книга кодекса Каликста (Liber Sancti Iacobi), – сейчас он хранится в архиве собора, – появился около 1130 года. Написан он был на латыни, предполагемый автор – Аймери (Эмерик) Пико, монах из Партене-ле-Вье в провинции Пуату. Там есть описание четырех ведущих к святыне дорог (via Turonensis, via Lemovicensis, via Podiensis, via Tolosana) и местностей, по которым проходят паломники, упомянуты названия городов, городков и деревень, указано, где находятся важнейшие церкви и монастыри, перечислены места обязательного поклонения священным реликвиям и названы грехи, которые могут быть отпущены, а также имеется множество практических советов и указаний: как заручиться расположением благочестивых людей, как уберечься от нападения разбойников, где искать приют в случае внезапной болезни, как по дороге отыскивать источники хорошей воды и как отличать ее от плохой. Некоторые фрагменты «Путеводителя» как по духу, так и по красочности языка напоминают тексты из «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого. Приведу один такой отрывок из «Путеводителя».

En un lieu dit Lorca, vers l’est, coule un fleuve appele le ruisseau sale; là, garde-toi bien d’en approcher ta bouche ou d’y abreuver ton cheval, car ce fleuve donne la mort. Sur ses bords, tandis que nous allions à Saint-Jacques, nous trouvâmes deux Navarrais assis, aiguisant leurs couteaux: ils ont l’habitude d’enlever la peau des montures des pèlerins qui boivent cette eau et en meurent. A notre question ils répondirent de façcon mensongère, disant que cette eau était bonne et potable; nous en donnâmes donc à boire à nos chevaux et aussitôt deux d’entre eux moururent, que ces gens écorchèrent sur-le-champ.

В местности под названием Лорка течет к востоку ручей, именуемый Соленым. Остерегайся приближать к нему уста свои или поить своего коня, ибо ручей этот несет погибель. На пути к святому Иакову мы повстречали двух наваррцев, сидевших на его берегу и точивших ножи; у них есть обычай сдирать шкуру с лошадей пилигримов, которые сдохли, напившись этой воды. На наш вопрос они дали лживый ответ: дескать, вода хорошая и пригодна для питья; мы напоили наших лошадей, и тотчас две из них сдохли, а люди эти, не сходя с места, их освежевали.

Много обязательных для паломников наставлений и запретов, а также полезную информацию можно найти в книгах религиозных сообществ, братств, ремесленных цехов и масонских лож.

Очень часто цеховые братства организовывали для своих членов, в особенности молодых, паломничества по святым местам, больше того, обязывали в них участвовать: нередко этот этап духовного совершенствования считался необходимым условием для перехода на более высокую ступень профессиональной иерархии.

Известно, что для паломников устанавливались четко сформулированные, жесткие, едва ли не монастырские правила. Дневные переходы были отмерены с точностью до мили; приюты загодя определены; время на сон, молитвы, трапезы строго регламентировано – как и способы отмечания в пути церковных праздников, и соблюдение постов; существовал перечень обязательных религиозных обрядов. Все указания скрупулезно исполнялись, особенно в период позднего Средневековья; постепенно правила становились менее строгими, а сейчас и вовсе забыты.

Однако внимательный исследователь найдет в рассеянных по миру текстах записи, где упомянуты так и не получившие объяснения, окутанные непроницаемой тайной практики и обряды инициации, существование которых подтверждают многочисленные устные и письменные источники, а также материальные следы. Можно предположить, что путешествие на Запад, которое во многих европейских культурах было символом странствия по жизни вплоть до врат смерти и последнего откровения, кроме религиозного, носило еще и мистический характер. Паломники, называвшие себя Jaquets, или Les fils du Mâitre Jacques (сыновья Учителя Иакова), в пути подвергали себя (или их подвергали) испытанию голодом, страданиями, одиночеством и – поднимаясь на очередные, все более высокие ступени духовного посвящения – посредством обряда инициации получали доступ к знаниям о природе мира и предназначении человека, достигая слияния с Источником, с Великим Единым, то есть состояния, в котором начинается процесс внутреннего Преображения и Возрождения. Они глубоко верили, что такое состояние дарует энергию, очищающую ум, эмоции, намерения, желания, склонности – всю физическую и духовную сущность человека.

Вокруг всего этого рождается множество теорий и мифов, создается множество ярких легенд, обрамляющих ореолом тайны практики и обычаи, непонятные сегодня, но не вызывавшие никаких вопросов в эпоху великих религиозных паломничеств.

Существует, например, немало более или менее достоверных работ, посвященных секретным кодам, которыми пользовались пилигримы: до сих пор длится спор о функции знаков и символов, оставленных на стенах хосписов [37] (странноприимных домов), в монастырских виридариях [38] и прочих приютах. Но не только там. Знаки и символы выбивали на придорожных камнях, каменных мостиках, римских дорожных столбах (bornes) и труднодоступных стенах каменоломен. Вдоль дорог, ведущих на запад, в сторону моря, обнаружена большая, хотя очень разнородная группа маринистских символов. Особо важное значение имеют три из них: ракушка, отпечаток гусиной лапы и символ галеры. Уже в легендарные эпохи, у кельтов и их предшественников, отпечаток гусиной лапы был священным знаком религиозных братств. Очень похожий на трезубец Посейдона, он в различных вариантах присутствует вдоль всей via Tolosana. В дельте Родана, в поймах Камарга трезубец, Le trident des Gardians [39], – символ самого старого на этих землях Братства пастухов Святого Георгия и одновременно повседневное орудие труда, использующееся при разведении и охране боевых быков. Трезубцем также заканчиваются перекладины креста на официальной эмблеме Братства – La Croix de Camarge [40].

Провансальский крест с перекладинами, заканчивающимися трезубцем, у дороги из Фурка в Бокер

Два сложенных вместе отпечатка гусиной лапы часто приобретают форму шестиконечной звезды – гексаграммы, называемой также печатью Соломона, одного из самых древних и наиболее загадочных символов.

Не случайно во многих письменных и устных источниках via Tolosana, ведущую на запад к могиле святого Иакова в Компостеле, называют еще и Звездной дорогой (Le Chemin des Etoiles), Путем гуся (Le Chemin de l’Oie) или Путем раковины (Le Chemin de la Coquille).

Среди многочисленных знаков, которыми усеян путь паломников, часто встречается более или менее узнаваемый мотив лабиринта (греч. Λαβύρινθος). А что такое лабиринт, если не символ блуждания во мраке? Отыскать правильный путь помогает свет веры – но также свет истинного знания, доступного лишь Просветленным. Дойти до скрытого центра по меандрам ложных путей иллюзий и заблуждений – это и значит совершить инициатическое путешествие.

Благополучный переход с периферии в центр через последовательные состояния смерти и возрождения, достижение цели путешествия, то есть состояния совершенства, доступно лишь тем, кто успешно выдержал инициатические испытания и достоин вступить на этот путь. Истинное знание получаешь благодаря духовным упражнениям и испытаниям. Лабиринт – символ инициации, и, как можно предположить, его размещали именно в местах инициатических обрядов, тайно отправляемых на очередных этапах паломничества.

Кинестетический лабиринт у входа в собор в Лукке (Италия)

В поисках наиболее вероятного объяснения, откуда взялись маринистские символы и знаки, стоит обратить внимание, что среди большинства кельтских племен, заселявших некогда территории, по которым проходили важные пути с востока на запад – к морю, бытовала легенда о неизвестных мореходах, которые, убегая от страшного катаклизма, быть может, потопа, высаживались на высоких прибрежных скалах Испании или клифах Бретани. Кто же они были? Многое указывает на то, что кельты, как и народы Древнего Египта, Индии и Греции, присвоили себе миф о гибели Атлантиды, о чудесном спасении горстки уцелевших в кораблекрушении, которые передали им свои знания, традиции, верования и обычаи. Эти верования и традиции, подвергшись христианизации, сохранились, однако не полностью, не в той мере, чтобы можно было распознать их изначальное происхождение. Сохранились в каком-то уголке генетической памяти, а поскольку стереть эту память невозможно, остались следы: постоянные попытки вернуться на запад, неизбывная тоска по морским просторам, по дому и утраченной родине предков.

Как иначе объяснить укоренившийся обычай завершать паломничество к могиле святого Иакова в месте, находящемся в трех днях пути от Сантьяго, на берегу Атлантического океана, на скалистом мысу, который носит название Финистерре (finis terrae – край земли) и считается самой западной точкой континентальной Европы? В античные времена и в Средневековье Финистерре считали истинным краем света, за которым простирается уже только страшное непреодолимое море, полное чудовищ и тайн. Прибыв туда, паломники по традиции сжигали дорожную одежду и – словно бы символически повторяя обряд крещения – совершали омовение в водах океана, оставляя позади прежнюю жизнь в надежде начать новую.

Nous qui sommes en ce siècle des voyageurs et des étrangers, nous devons nous rappeler continuellement que nous ne sommes pas encore arrivés chez nous.

Мы, странники и чужаки в нынешнем веке, должны непрестанно напоминать себе, что еще не пришли к себе самим, – сказал в 503 году святой Цезарий, епископ Арелатский.

Из Арля море ушло несколько веков назад. Однако осталась магия места и осталась память. И следы – знаки активного присутствия – тех, кто отправлялся отсюда в долгое странствие, забыв, кем был, бросив все: имущество, титулы, имена, расставаясь с прежним образом жизни на месяцы или годы, а порой навсегда.

Южный путь паломников – via Arelatensis, или via Tolosana – начинался сразу же за воротами аббатства Монмажур. Исторически подтверждено, что первое групповое паломничество к святому Иакову в Компостелу, названное Pardon de Montmajour [41], началось 3 мая 1019 года, сразу же после освящения крипты в первой церкви аббатства архиепископом Арля Понсом де Мариньяном. Обычай этот и название Pardon de Montmajour сохранились по сей день: 3 мая от стен аббатства отправляются в путь те, кто хотят укреплять свою веру преодолением повседневных слабостей.

Однако сейчас под романскими аркадами монастыря уже не звучит торжественное пение. Никто не благословляет уходящих пилигримов. Сегодня можно только вообразить, как проходила подготовка к великому паломничеству. Многого мы не знаем. Например, не знаем, были ли среди паломников женщины. Наверняка отсутствовали осужденные епископскими судами – если только паломничество не вменялось им как условие покаяния и отпущения грехов. Прежде чем надеть специальное облачение, пилигримы должны были исповедаться за всю свою жизнь, причаститься и получить благословение. Ночь перед тем, как отправиться в путь, они проводили на галереях виридария – спали, подложив под голову странническую суму, либо просто лежали на сухих тростниковых или соломенных подстилках, молясь или погрузившись в размышления. Кто-то из тех, кому не удавалось заснуть, кончиком ножа выцарапывал на стене знаки: корабли, звезды, инициалы, иногда благочестивые инвокации, а то и непристойные рисунки. И все равно в дорогу отправлялись с неуверенностью и опаской: «…Пуститься по ней в путь – все равно что отплыть в море» [42]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: