Прародина индоевропейцев

Маслина

Цветущий абрикос

Абрикос

Мушмула

Миндаль

Инжир

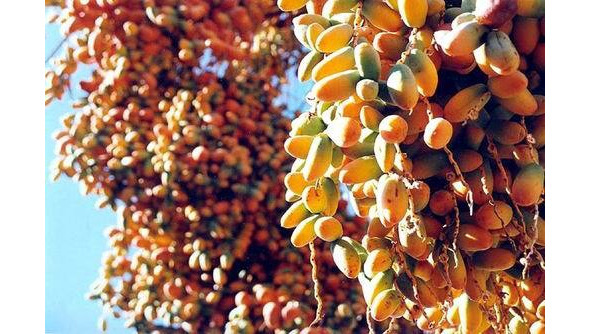

Финик

Айва

Этот перечень может быть значительно расширен. Но даже в таком фрагментарном виде он подтверждает, что ни Передняя, ни Малая Азия, ни Армянское нагорье не могли быть древнейшей прародиной индоевропейцев. И здесь вновь хотелось бы обратиться к выводу П. Фридриха о том, что: «праславянский лучше всех других групп индоевропейских языков сохранил индоевропейскую систему обозначения деревьев», а «носители общеславянского языка в общеславянский период жили в экологи ческой зоне (в частности определяемой по древесной флоре), сходной или тождественной соответствующей зоне общеиндоевропейского, а после общеславянского периода носители различных славянских диалектов в существенной степени продолжали жить в подобной области.»

Глава 3

Растения индоевропейской прародины

Берёза (Betula) (карта №1), род листопадных однодомных деревьев и кустарников семейства берёзовых. Кора стволов белая или иной окраски, вплоть до чёрной. Растет обычно быстро, особенно в раннем возрасте. Легко заселяет свободные растительности пространства, часто являясь породой-пионером.

Около 100 полиморфных видов произрастает в умеренных и холодных районах Северного полушария и в горах субтропиков; в СССР – около 50 видов. Многие березы имеют значение как ценные лесообразующие породы; особенно береза бородавчатая (В. pendula, или B.verrucosa), береза пушистая (В. pubescens), береза плосколистная (В. platyphylla), береза ребристая или жёлтая (В. costata), береза Шмидта или железная (В. schmidtii). Большинство видов светолюбивы, засухоустойчивы, морозостойки, к почвам нетребовательны. Древесина, а также берёста многих видов используются в различных отраслях хозяйства. Почки и листья березы бородавчатой и березы пушистой применяют с лечебной целью.

Наиболее распространённый вид – береза бородавчатая. Деревья достигают 25 м. высотой. Береза переносит некоторое засоление почвы и сухость воздуха, живёт 150 лет. Встречается в Западной Европе до 65° с. ш., в СССР по всей лесной и лесостепной зоне Европейской части, в Западной Сибири, Забайкалье, Саянах, на Алтае и на Кавказе. Растет в смеси с хвойными и лиственными породами или образует местами обширные берёзовые леса, а в лесостепной зоне Заволжья и Западной Сибири – берёзовые колки, перемежающиеся с полями и степными пространствами. Древесина ценится в мебельном производстве.

Береза бородавчатая

Береза пушистая

Береза Шмидта

Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Bс. Иванов считают, что с это дерево произростало на индоевропейской прародине. «Разновидности березы встречаются в настоящее время по всей умеренной (северной) зоне Евразии, а также в горных районах более южных зон, где она растет до высоты около 1500 м. (в частности на Кавказе, на отрогах Гималаев и в горных районах Южной Европы). В суббореальный период (около 3300—4000 г.д.н.э.) береза была распространена и в более южном поясе… Наличие общего слова для березы в индоевропейском предполагает знакомство с ней древних индоевропейских племен, что было возможно либо на территории зоны относительно умеренного климата (в Европе на широтах от севера Испании до севера Балкан и далее на восток к низовьям Волги), либо в гористых областях более южного ареала Передней Азии».

Однако академик Л. С. Берг еще в 1947г. подчеркивал, что в северной части Восточной Европы уже 13—12 тыс. лет назад появились леса из березы и сосны. В наступившем 11—10 тыс. лет назад потеплении отмечен абсолютный максимум березы. Эти выводы подтверждаются и материалами, подготовленными отечественными палеоклиматологами к 12 Конгрессу ИНКВА (Канада. 1987), свидетельствующими, что в бассейне рек Вычегды и Верхней Печоры в слоях 45210+1430 лет назад преобладали сосна и береза в комплексе со злаковым разнотравием. В лесах сосна составляла 44%, береза до 24%, ель до 15%. На севере Печерской низменности в послеледниковье, т.е. 10—9 тыс. лет назад «древесная растительность освоила территории» и это были леса из березы, ели и сосны.

Данные по Белорусскому Полесью свидетельствуют, что 12860+110 лет назад (в начале 11 тысячелетия до н.э.) здесь были широко распространены сосново-еловые леса и ассоциации сосново-березовых лесов с примесью широколиственных: дуба, вяза и липы.

Пробы торфа из болот Ярославской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей, выполненные в лаборатории ин-та им. В. И. Вернадского, подтверждают, что пик распространения березы относится ко времени примерно 9800 лет назад, 7700 лет назад – абсолютное господство березы.

Л. С. Берг писал: «Изучение истории растительности в послеледниковое время, произведенное при помощи анализа пыльцы из торфа, показало, что у нас, в центральной части Союза, сейчас же после отступления ледника, сначала появились в большом количестве береза и ива, а затем, в так называемое субарктическое время, преобладание перешло к ели и березе; в следующую бореальную эпоху стали господствовать береза и сосна.»

Надо сказать, что береза является одной из важнейших лесообразующих пород в Восточной Европе еще со времени Микулинского межледниковья (130—70 тыс. лет назад) и вплоть до наших дней. Авторы «Палеографии Европы за последние сто тысяч лет» отмечают, что: «Прослеживая голоценовую историю березы, можно думать, что в современных лесах Европейской части СССР первичные березняки распространены значительно шире, чем это принято обычно считать.»

В тоже время ничто не свидетельствует о широком распространении березы в древности в Передней Азии и на Армянском нагорье. Л. С. Берг подчеркивал, что: «Климатическое положение Палестины у северной границы культуры пальмы и у южного предела разведения винограда не изменилось с библейских времен.»

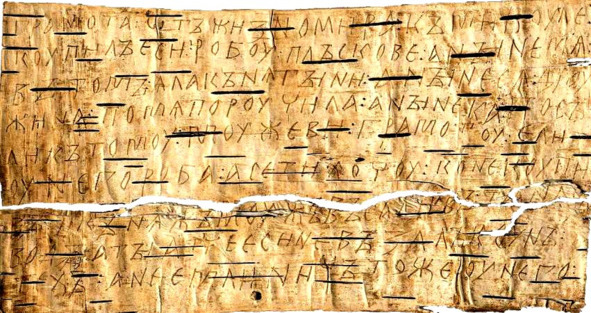

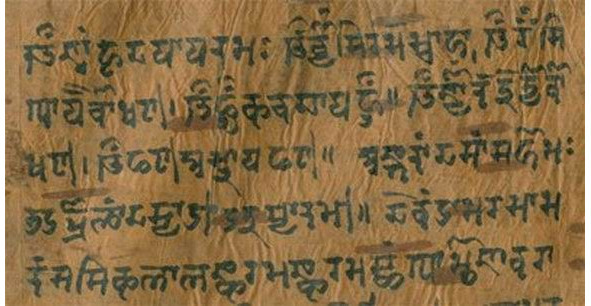

Авторы «Индоевропейского языка и индоевропейцев» пишут: «Основная хозяйственная ценность березы определяется тем, что она служила в древности и до сих пор служит в отдельных традициях материалом для изготовления самых разнообразных предметов от обуви, посуды, корзин, до материала для письма в отдельных культурах, в частности у восточных славян и в Индии до XVI в.» А. А. Качалов указывает, что: «жители Гималаев для этой цели используют кору березы полезной и в наше время».

Кора деревьев использовалась многие тысячелетия у разных народов в качестве писчего материала, на котором первоначально оставлялись знаки ещё в мезолите и неолите.

Употребление бересты как писчего материала было распространено в античности. У императоров Домициана и Коммода были записные книжки из этого материала. Плиний Старший и Ульпиан сообщают, что для письма применялась и кора других деревьев. В латинском языке понятия «книга» и «древесный луб» выражаются одним словом «liber». Сотни писем римлян на бересте были найдены при раскопках римского форта Виндоланда на севере Англии.

Есть сведения о берестяных грамотах в Швеции и Норвегии 15 века; шведы употребляли их и позже. В Таллине хранилась берестяная грамота 1570 года с немецким текстом. Известна золотоордынская рукопись на бересте и тибетские средневековые берестяные письмена из Тувы. В Индии известны санскритские рукописи на бересте, ряд буддистских текстов на бересте.

Берестяная грамота

Береста санскрит

«Связь деревьев – березы, бука, граба с терминологией письма указывает на технику письменности и изготовления материалов для письма в древнейших индоевропейских культурах. Возникновение письма и письменности основание в этих культурах на использование дерева и древесного материала, на который наносились знаки или зарубки с помощью особых деревянных палочек. Такая техника письма, характерная для ряда ранних индоевропейских культур, отражает, очевидно, типологически более архаичную степень развития письменности, чем высечение знаков на камне, или нанесение их на глиняные таблички, или на специально обработанную шкуру животного.» Надо сказать, что трудно представить себе, что более простое, доступное, маневренное и менее трудоемкое письмо на бересте было более архаичным (или примитивным), чем неудобное, громоздкое письмо на глиняных табличках или высечение надписей на камне. Ведь при наличии и глины и бересты у ранних индоевропейцев, вряд ли они перешли бы от письма на бересте к использованию глиняных табличек при деловой переписке или при хозяйственных записях.

Кроме того, возникает вопрос, почему береста, как материал для письма, сохранилась именно в восточнославянском и индийском этническом ареале. Если следовать выводам Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, то славянская и индоиранская ветви индоевропейской общности разошлись еще на территории их предполагаемой общей прародины в Передней Азии (где берез практически нет). Праславяне ушли в Восточную Европу, а индоиранцы переместились на территорию Ирана (где береза не распространена) и Индостана, где только в Гималаях на высоте 2500—4300 м. растет «береза полезная», «береза Жакмона» и, наконец, обитает береза секции акумината – дерево высотой 20—30 м. с очень крупными листьями. Но эти деревья не являются в Индии широко распространенными и считаются эндемиками очень узкого ареала.

Береза в Гималаях

А ведь в индийской традиции береста не просто материал для письма, а материал сакральный: на бересте (и только на бересте) делалась запись о браке в высших кастах, и без этой записи на бересте брак не считался действительным. Такая ситуация не могла сложиться в районах, где береза почти не распространена. Стать материалом для письма береста могла только там, где береза на протяжении многих тысячелетий является одной из главных лесообразующих пород – в лесной полосе Восточной Европы. Имеет смысл обратить внимание и на следующее обстоятельство. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов подчеркивает, что береста использовалась для письма в древнейших индоевропейских культурах и сохранилась в таком качестве у восточных славян и в Индии.

Но предки восточнославянских народов и арийских народов Северо-Западной Индии разошлись еще в середине 2 тысячелетия до н. э. И тем не менее береста, как материал для письма, сохранилась именно у восточных славян и индийцев. Из этого следует, что материалом для письма и у тех, и других береста была еще на их общей прародине. Тогда естественен и вывод о том, что еще задолго до середины 2 тысячелетия до н.э. у предков восточных славян была письменность и предшественницы новгородских и псковских берестяных грамот старше их на многие тысячелетия.

Интересно и то, что в севернорусской традиции береста и в 19 веке (как и в Индии) являлась именно сакральным материалом для письма. Об этом свидетельствует рассказ выдающегося этнографа 19 века. С.В.Максимова о берестяной книге, которую архангельский старик-похор, готовый отдать любую другую рукописную, украшенную миниатюрами старообрядческую книгу, не хотел ему продавать не за какие деньги. С.В.Максимов отмечает, что эта книга, «писанная полууставом» на бересте, «тонко и удачно содранной и собранной, сшитой по четвертинкам… Писанное разбиралось так же удобно, как и писанное на бумаге, буквы не растекались, а стояли ровно, одна подле другой: иная бумага хуже выделяет буквы… книжка была кое-как, домрощенным способом переплетена в простые, берестяные же, доски… (для написания такой книги) из пережженной березовой корки делается клейкая сажа, которая будучи разведена на воде, дает сносные чернила, по крайней мере такие, которые способны оставить очень приметный след по себе, если и обтираются по верхнему слою. Орлы и дикие гуси, которых много по тундре и которым трудно улететь от меткого выстрела привычных охотников, дают хорошие перья. А вот и подручная, всегда удобно обдирающаяся по слоям береста, которую можно и перегнуть в страницы и на которой можно писать скоро и пожалуй, четко,» – пишет С.В.Максимов.

О сакральном характере бересты, как материала для письма, свидетельствуют обычаи, сохранившиеся на Русском Севере практически до наших дней. Так А. А. Веселовский в своих «Очерках по истории изучения быта и творчества крестьян Вологодской губернии» описывает обряд «отписывания,» при котором знахарь «при нашептывании пишет записку и пускает ее на ветер и больному становится легче.» Пишут прошение на бересте и уносит его «ветер-батюшка». Из того же ряда обычай писать заговоры и письма лешему – «кабалы» – на бересте, причем текст не пишется (в прямом смысле этого слова), а наносится сажей в виде беспорядочных штрихов, косых крестов, извилистых линий и т. д. Все это свидетельствует о ныне уже прочно забытой, вытесненной кириллицей, древней славянской системе письма. Возможно ее реликтами являются таинственные знаки на поземах севернорусских икон и так называемые «орнаменты,» нанесенные Дионисием на арку портала собора Рождества Богородицы в селе Ферапонтово.

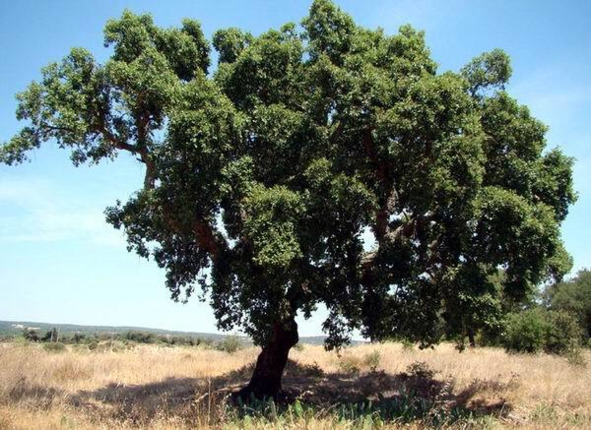

Дуб (Quercus), (карта №2), род листопадных или вечнозелёных деревьев, редко кустарников семейства буковых. Листья очередные, простые, перистораздельные, лопастные, зубчатые. Плод – односемянный жёлудь, частично заключённый в чашеобразную деревянистую плюску. Дуб растёт медленно. Светолюбив. Некоторые виды засухоустойчивы, довольно зимостойки и мало требовательны к почвам.

Около 450 видов в умеренном, субтропическом и тропическом поясах Северного полушария. В СССР – 20 дикорастущих видов в Европейской части, на Дальнем Востоке и на Кавказе; в культуре 43 вида.

Дуб черешчатый или летний (Q.robur) – дерево высотой до 50 м. Доживает до 1000 лет. Распространён в Европейской части СССР, на Кавказе и почти по всей Западной Европе. В северной части ареала растёт по долинам рек, южнее выходит на водоразделы и образует смешанные леса с елью, а на юге ареала – чистые дубравы; в степной зоне встречается по оврагам и балкам. Одна из основных лесообразующих пород широколиственных лесов СССР. Дуб скальный или зимний (Q.petraea), встречающийся на западе Европейской части СССР, в Крыму и на Северном Кавказе. В восточной части Северного Кавказа и в Закавказье произрастает дуб грузинский (Q. iberica); в высокогорном поясе этих районов растёт дуб крупнопыльниковый (Q.macranthera). Основная порода долинных лесов Восточного Закавказья – дуб длинноножковый (Q. longipеs). Важная лесообразующая порода Дальнего Востока – дуб монгольский (Q.mongolica) – морозостойкое и засухоустойчивое дерево.

Древесина обладает высокой прочностью, твёрдостью, долговечностью и красивой текстурой. Используется в кораблестроении, на подводные сооружения, т.к. не поддаётся гниению; применяется в мебельном, столярном, бондарном производстве, строительстве домов и др. Кора некоторых видов (дуб пробковый – Q.suber) даёт пробку. Кора и древесина содержат дубильные вещества, используемые для дубления кож. Высушенную кору молодых ветвей и тонких стволов дуба черешчатого применяют как вяжущее средство в виде водного отвара для полоскания при воспалительных процессах полости рта, зева, глотки, а также для примочек при лечении ожогов. Жёлуди идут на корм для свиней.

Дуб пробковый

Дуб черешчатый

Дуб монгольский

Дуб скальный

Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Bс. Иванов считают, что с этим деревом ранние индоевропейцы могли познакомиться только в южных областях Средиземноморья (включая Балканы и северную часть Ближнего Востока), т.к. «дубовые леса нехарактерны для северных областей Европы, где они распространяются лишь начиная с IV – III тыс. до н.э.»

Однако в настоящее время известно, что дубовые леса были широко распространены на севере Европы (и Восточной Европы в частности) во время Микулинского межледниковья (130—70 тыс. лет назад). Во время пика Валдайского оледенения (20—18 тыс. лет назад) в ряде районов Русской равнины существовали леса с участием таких широколиственных пород, как дуб и вяз. В начале 11 тысячелетия до н.э. (12860+110 лет назад) в Белорусском Полесье были широко распространены ассоциации сосново-березовых лесов с примесью широколиственных: дуба, вяза и липы.

В эпоху мезолита значительная часть территории современных Вологодской и Архангельской областей была покрыта широколиственными лесами, в состав которых входят дубравы. Так С. В. Ошибкина отмечает, что на мезолитической стоянке Погостище-I в Восточном Прионежье (7 тысячелетие до н.э. лес состоял из березы, сосны, незначительного количества ели и смешанного дубового леса. Л. С. Берг отмечал, что уже в 9—8 тысячелетии до н.э. «в бассейне Невы появляются отдельные пыльцевые зерна широколиственных пород и орешника», а в 5—4 тысячелетии до н.э. здесь отмечено «большое распространение дубовых лесов с липой, вязом и орешником.» Выводы Л. С. Берга подтверждаются данными, полученными отечественными геохимиками в 1965 году. Так отмечено, что, начиная с рубежа 7—6 тысячелетия до н.э. «пыльцевые спектры отличаются высоким содержанием пыльцы широколиственных пород… Здесь расположены кульминационные пункты кривых дуба, вяза, орешника и ольхи.» Подчеркиваем, что кульминация распространения дуба в Тверской области относится к 6945 лет назад (к началу 5 тысячелетия до н.э.), а в Ленинградской – к 7790 лет назад (к началу 6 тысячелетия до н.э). Кроме того, в эпоху неолита и бронзы именно в Восточной Европе находилась самая большая в Европе зона дубовых лесов.

Таким образом, тезис о наличии дубовых лесов в древнейшее индоевропейское время только в Средиземноморье, горных областях Месопотамии и смежных ареалов лишен всяких оснований.

Бук (Fagus), (карта №3), род однодомных растений семейства буковых. Деревья высотой до 50 м с гладкой серой корой. 10 видов во внетропических областях Северного полушария; в СССР – 3 вида. Желудевидные плоды (орехи) снабжены деревянистой оболочкой. Буки теневыносливы, но теплолюбивы. В горах поднимаются до 2300 м. Образуют чистые или смешанные леса. Доживают до 400 лет.

Древесина плотная, тяжёлая, хорошо полируется; на воздухе быстро разрушается, но в воде и во влажном состоянии очень прочная; применяется для изготовления музыкальных инструментов, мебели. В плодах содержится яд, который разлагается при поджаривании; из плодов изготовляют масло.

Бук

Авторы «Индоевропейского языка и индоевропейцев» отмечают, что названия «бук» в индоиранских языках нет. Это более чем странно, если принять гипотезу Вяч. Вс. Иванова и Т. В. Гамкрелидзе о Переднеазиатской прародине индоевропейцев. Ведь это дерево являлось в древности одним из главных лесообразующих в Закавказье и в Передней Азии. То, что древнее индоевропейское название бука не сохранилось в индийском языке еще можно объяснить – на территории Индостана бука нет.

Бук восточный

Но каким образом могли утратить это древнеиндоевропейское название иранцы, если бук является главным лесообразующим не только в Передней Азии и на Армянском нагорье (предполагаемой древнейшей прародине), но и на территории Иранского нагорья – новой родине иранцев (по Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванову)? Ведь еще Г. И. Танфильев – главный ботаник Императорского Ботанического сада, выдающийся фитогеограф и знаток флоры России, описывая в 1902 г. растительность Кавказа отмечал, что леса здесь состоят по большей части только из бука с примесью каштана и дуба. В настоящее время: «на Кавказе бук занимает почти половину всей площади, покрытой лесами. Он широко распространен на северных склонах Кавказа, в Закавказье характеризуется почти сплошным распространением, и только в верховьях отдельных рек уступает место хвойным. По главному хребту идет от Черноморского побережья до восточной границы лесов (Шемаха), по Малому Кавказу идет на восток до реки Тертер, а на востоке снова обнаруживается в Талыше, уходя по предгорьям Эльбруса в Иран.»

Такая же картина наблюдалась и в древности: пыльцевой анализ проб со дна Черного моря, относящихся к началу – середине 6 тысячелетия до н.э., когда произошло стремительное заполнение пресноводного Черного моря соленой водой из Босфора, свидетельствуют о наличии в этом районе лесов из граба, бука, дуба и вяза. Судя по всему, картина не изменилась и по сей день. Но тогда абсолютно необъяснимо, каким образом древнеиранские племена, пришедшие из своей предполагаемой переднеазиатской прародины с ее буковыми лесами на территорию, где также преобладали и преобладают до настоящего времени именно буковые леса, древнеиндоевропейское название данного дерева полностью утратили.

Вероятно, такая ситуация могла сложиться только в том случае, если древние иранцы пришли на территорию Иранского нагорья из тех районов, где бук не растет. И здесь уместно вспомнить, что, как отмечает Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов: «к северо-востоку от Причерноморья до низовьев Волги на всем протяжении послеледникового периода» бук отсутствует.

Граб (Carpinus), (карта №3), род листопадных деревьев, редко кустарников семейства лещиновых. Ствол с гладкой серой корой. Плод – одногнёздный, односемянный орешек с листовидной обёрткой. Около 50 видов в Европе, Восточной Азии и Северной Америке. В СССР 5 видов – на Западе Европейской части, в Крыму, на Кавказе и юге Приморского края. Граб не выносит заболоченных и кислых почв. Тяжёлая, твёрдая древесина применяется при производстве ткацких челноков, музыкальных инструментов, в машиностроении.

Наиболее распространены граб обыкновенный (С. betulus) и граб кавказский (С. caucasicus). Деревья высотой до 30 м. Морозостойки. Деревья начинают плодоносить с 20 лет (урожай орешков до 1,5 тонн с 1 га). В Крыму и на Кавказе растет граб восточный, или грабинник (С. orientalis), кустарник или деревце с более мелкими листьями. Граб растет в Передней Азии, составляет значительную часть в лесах на западном берегу Каспийского моря и господствует вместе с дубом в Карабахе. На Кавказе, в Южной и Восточной Европе (чистые грабовые леса известны только к востоку от Вислы и в верховьях Буга), в Малой Азии и Иране распространен граб восточный или грабинник, растущий в нижнем, реже среднем поясе гор до высоты 1200 м. Но как и бук, на всем протяжении послеледникового периода к северо-востоку от Причерноморья граб отсутствует. И с этим деревом, древнеиндоевропейское название которого есть во многих индоевропейских языках, но отсутствует в индоиранских, сложилась ситуация, аналогичная «буку».

Граб кавказский

Граб восточный

Тисс (Taxus), (карта №3), род хвойных вечнозелёных деревьев и кустарников семейства тиссовых. Шишки содержат 1 семя, окруженное красным мясистым присемянником и по виду напоминающее ягоду.